编制内容标准与表现标准 构建课程与教学体系

2020-01-07祝芳

祝芳

“中小学体育与健康课程标准是国家的纲领性文件,具有方向性、引领性和前瞻性,体现了国家在转变人才培养模式方面的意志……据不完全调查,全国几乎有一半中小学体育教师没有读过课程标准,从而影响了体育课程改革更好地实施。因此,当务之急是需要认真学习和深刻理解课程标准的概念、内涵、意义、框架。”[1]为什么一线教师不读课程标准?是不愿读、不屑读的态度问题,还是读不懂、读了也用不好的能力问题?浙江省在破解该类难题时,表现出了地方层面在课程改革中的主体与担当意识,积极在现行课程标准与一线教师之间架起解释、沟通、完善、细化、落实的桥梁,分别于2015年3月和2019年9月编著出版了《浙江省义务教育体育与健康课程指导纲要》(以下简称《纲要》)、《浙江省中小学体育与健康课程指导纲要》(以下简称《中小学纲要》)。其中,《中小学纲要》中最突出的成就在于使用“内容标准与表现标准”[2]提出各个水平段“教什么、教到什么程度、怎么教”的建议,形成了较为成熟且具有浙江特色的课程与教学体系。

一、构建两类标准的背景与意义

第8次课程改革的重点是“课程”的重塑与“内容”的革新。目標引领内容以及当前核心素养引领目标与内容,使得课程的育人价值得以增强,教师选择内容的自主性增强。但是,与大纲时代相比,改革似乎在2个端点之间对峙,在“规定与选择”之间,需要寻找新的平衡。当一线教师的专业化水平难以实现自主选择时,地方主动完成选择课程内容、建构课程与教学体系的重任。

“为什么教、教什么、教到什么程度、怎么教、怎么评价”是课程与教学的5个基本问题。作为纲领性文件,现行课程标准明确了“为什么教”,但在其他4个问题上仍给予了明确指导与完善空间。作为地方一级的课程建设,着力于基本问题的明确与完善,帮助现行课程标准更好地落地实施。

学科核心素养的落实需要寻找可靠的路径,需要深入挖掘教材的教育价值,呈现最具学习意义的教学内容。而在“教什么”问题上的不断斟酌,本身就是不断考察“什么知识最有价值”的挖掘、选择、排列,促使知识结构化、意义化。通过对价值的追问,不断逼近育人的核心,体现学科的育人价值。

《中小学纲要》致力于系统编制内容标准与表现标准,既着力于课程与教学体系的完整构建,真正实现现行课程标准与一线教学之间的桥梁作用,也着力于以此为载体培育一支“想干事、会干事、干成事”优秀体育教师队伍。只有“人”的全面提高,才能真正促使“事”的升级优化。多年的实践证明,浙江省在体育课堂教学、体育大课间改革、学校运动会改良、体育教研活动、体育名师团队、体育区域化发展等诸多方面蓬勃发展,展现出了因改革而带来的生机与活力。

二、“内容标准”的含义及编制思路

“内容标准”是指学生应该掌握、能够掌握哪些基本的教学内容,即教什么(知识、技能、方法、情感态度价值观)的大致规定与高度概括。包括同一教材在不同水平段所确定的内容标准、同一水平段选择不同教材所确定的内容标准。既有某一运动项目(教材)在纵向上内容标准的选择与排列,亦有多个不同运动项目在横向上内容标准的组合与排列。其中,选择内容标准的基本依据是“目标引领内容”“素养引领内容”。当然,在编制过程中,仅有目标与素养的指引,还不足以提炼出完备合理的内容体系,具体编制思路如下。

1.遵循儿童的发展规律编制内容

“只有真正了解学生的身心发展特点以及动作发展规律,才能指导最适合各个年龄段学生发展的是哪些知识、技术,同时指导这些体育知识、技术在学生身上是遵循怎样的规律发展的时候,我们才能有信心地说,这样的体育知识、技术,在这个年龄段进行教学是适合学生发展的。”[3]在编写过程中,团队积极学习动作发展规律、认知发展规律、身心发展规律等理论知识,遵循“质变的、有序的、累积的、有方向的、多因素的、个性化的”动作发展特征,依据动作发展的金字塔理论,依据“感觉动作阶段、前运算阶段(2~7岁)、具体运算阶段(7~11岁)、形式运算阶段(11岁及以上)”儿童认知发展特征,精心选择每个运动项目在不同水平段的教学内容,使之符合该水平段学生动作、认知等方面的发展特征与发展需要。如,水平三阶段,学生步入形式运算期,可以进行逻辑组合、运用抽象概念等,因此,从此水平开始,增加有一定难度的、专门的技术动作及组合,避免低水平重复,为儿童的发展提供适合的有一定挑战性的学习内容。

2.遵循运动能力的发展规律编制内容

身体发育、体能机能及动作发展均存在着敏感期,所谓“敏感期”是指在某时间段中,获得某一经验(或环境刺激)最有可能发展某一特定的行为[3]。在敏感期内实施教学干预,提供足够的刺激,可以有效避免动作发展及体能方面的延迟、缺陷、偏废、不熟练、不协调等,为体质强健、体能保证以及运动技能的学习夯实基础。如,《义务教育体育与健康课程标准(2011年版)》(以下简称《课标》)提出了不同水平段“全面发展体能与健身能力”的内容,其中每个水平段重点发展的体能内容呈现如下(见表1)。

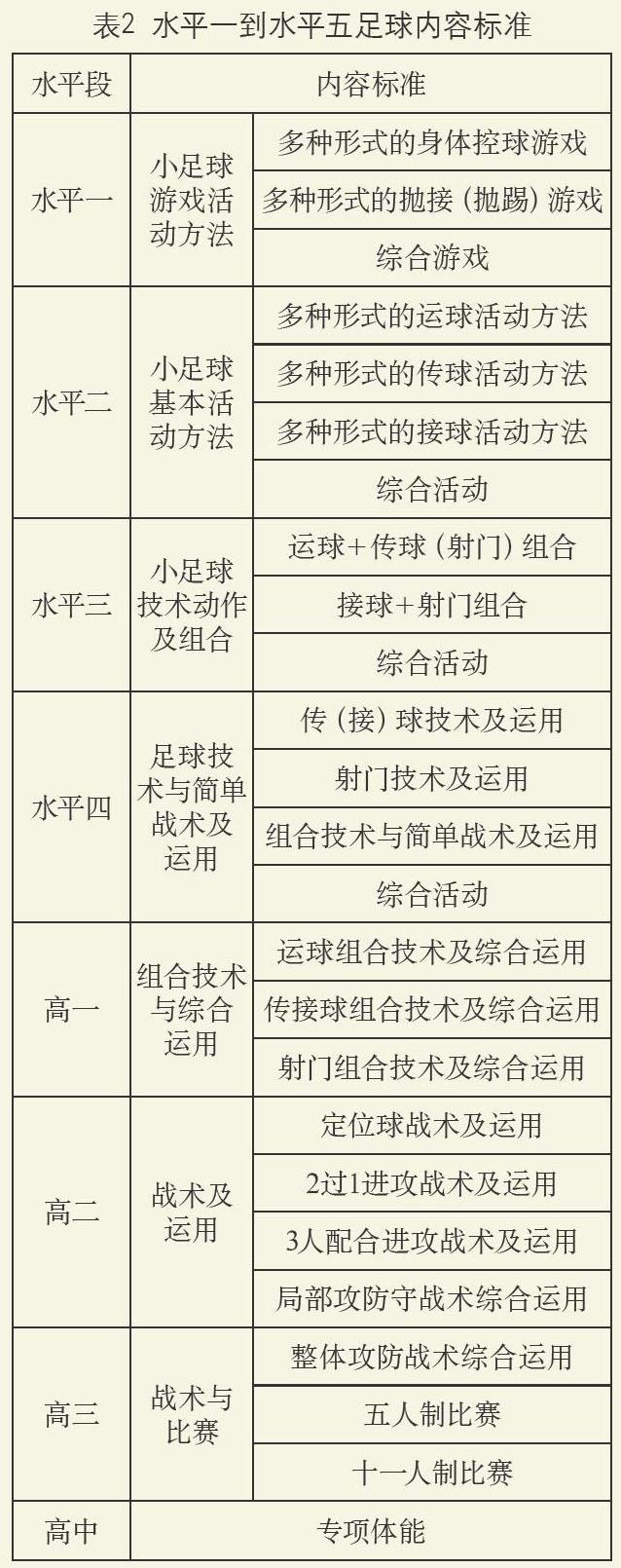

当然,《课标》解读中也明确提出[4]:在某一水平侧重发展某些体能,是根据学生的体能发展敏感期确定,但不是说在其他水平就不发展这些体能,所有体能在不同水平都应该得到练习和发展。《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》[以下简称《课程标准(2017年版)》]中单独编制的体能模块内容,在表1的基础上增加了肌肉耐力、肌肉力量等内容,使体能学习更符合高中生的发展需要。另外,《课程标准(2017年版)》提出“运动能力、健康行为、体育品德”三大学科核心素养,其中,运动能力包括一般运动能力和专项运动能力。依照动作发展的金字塔理论,基本动作越扎实、越宽泛,越容易使学生在后期学习中掌握更多更复杂的专门技术动作。运动能力的发展应遵循先基础(一般)再专项、先多样后集中的原则,逐步提高技能的专项化水平。因此,《中小学纲要》中越是低水平段,越以“多种形式的游戏活动方法、多种形式的基本活动方法”等形式界定“内容标准”,通过各种符合儿童需要的游戏类、基本活动类教学,诱发儿童功能性动作、基本动作的开发、完善。高水平段,专项化的技战术运用、综合比赛等内容不断增加,以获得有一定专项能力的运动特长。以足球为例,各个水平段的内容标准见表2。