空间句法下甘肃省典型传统民居院落文化对比

2020-01-07张旺锋张永姣b韩泽瑜

庞 钰,张旺锋,张永姣b,韩泽瑜,戴 尚

(兰州大学 a.资源环境学院;b.经济学院,甘肃 兰州 730030)

我国传统民居是指在特有的自然环境中,受社会因素与经济条件制约,经长期发展,在明清至民国时期基本定型的古民居建筑[1]。传统民居院落是经过人工合理规划后,将空间构成与人的行为习惯结合在一起,由序列、主次、大小、开合等营造手法实现,具备生活目的、精神目的、社会交往目的有效空间[2]。这其中凝聚着居住者的思想和格调,蕴含了不同地域的生活状态与人文形态[3]。

学者希利尔、汉森于1984年提出空间句法理论[4],揭示城市或建筑空间形态背后的深层次社会文化逻辑[5]。当前,空间句法在我国地理学科的研究主要集中在城市交通可达性、街区或村落形态肌理、商业建筑内部空间组构等方面[6-12]。相反,运用空间句法分析传统民居院落多基于建筑学科:某一典型民居的空间特征[13-16]、特定地区传统民居到新民居空间组构方式的转变[17-19]、空间句法理论之于传统建筑文化研究如何应用[20,21]等。甘肃省各地风土人情各不相同,民居艺术文化表现出很强的民族与地域特性[22],并渗透于院落空间营造与规划中。借用空间句法中的凸空间模型,分析甘肃省4处典型民居的院落空间组构特征,并解码该文化景观背后的地域文化内涵,为保护与传承民居院落文化提供依据,为挖掘与探索地域人文景观提供新思路。

1 研究案例与方法

1.1 案例选择

根据可比性与典型性原则,选取规模较大、功能空间齐全、保存相对完整、具有一定的历史与艺术价值的甘肃省传统民居。最终选择武威市民勤县瑞安堡、兰州市榆中县罗家大院、临夏州临夏市东公馆、天水市秦州区胡氏民居南宅子作为本次研究对象。瑞安堡建于民国27年,是河西走廊地区典型的地主庄园防御堡寨,集防卫、居住、游乐于一体[22,23];罗家大院属青城镇古民居,建于民国16年,属兰州建筑艺术体系,受舶来文化的影响,具备山西大院与北京四合院的建筑风格[24];临夏八坊的东公馆建于20世纪20年代,为近代西北地区军阀马步青的私邸。天水城内的南宅子为明代建筑,系名臣胡来缙之子胡忻的居所,是甘肃省现存最完整的明代民居建筑,也是天水民居建筑艺术走向成熟的标志。

1.2 研究方法

空间句法中凸空间模型的构建步骤为:第一步绘制民居平面图,并抽象划分成若干凸空间的组合;第二步,根据实际赋予凸空间之间的拓扑连接关系;第三步,利用Depthmap软件计算各凸空间的全局和局部集成度[25]。计算集成度时,先计算深度值D,包括全局深度GD和局部深度LD,将一民居院落分为n个凸空间,第k个凸空间为ak(1≤k≤n)。

(1)

式中,Nd为与凸空间ak最短拓扑距离为d(1≤d≤s)的空间个数;s为系统内相距最远的两空间之间的拓扑距离;计算LD时,测算半径取3和5。剔除该系统其他n-1个空间对该空间的影响,计算平均深度MD(ak):

(2)

计算k凸空间的集成度I(ak):

(3)

集成度反映一个空间对整体或局部吸引交通到达的能力,集成度高的空间可达性高、聚集性强;全局集成度GI反映院落内各个空间的综合使用频率,是对居住者多种行为活动加总后的综合体现;局部集成度LI反映某一空间吸引局部交通可达性的强弱,适用于分析院落的生活起居动线[26]。

计算可理解度:可理解度为GI与LI线性回归模型中的拟合度R2,衡量院落局部与整体空间是否关联、统一;理解度越高,说明该宅院的居住区、待客区、交通轴等功能空间的耦合度越高[26]。

2 典型传统民居院落的空间句法测算

2.1 集成度测算

计算4处民居各凸空间的GI和LI。根据大小赋予不同的颜色,绘制集成度空间分布图(图1),最大值为黑色,最小值为白色,中间依次渐变。筛选整合每处民居院落中具备主要功能的凸空间,提取入口及通道、庭院、过厅、室内空间、檐廊5类全局范围下的功能空间,前院、主院、偏院3类位置功能空间,主院的庭院、正房、厢房、倒座和耳房(角楼)5类局部单元内的功能空间。每类功能空间的集成度为该功能空间下所有凸空间集成度的平均值,见表1。

表1 功能空间集成度

图1 集成度空间分布

2.2 可理解度测算

计算各民居院落不同测算半径下的可理解度(表2),以平均值反映4处民居的整体水平。

表2 可理解度

3 典型传统民居院落空间组构分析

3.1 典型传统民居院落组构的共同特征

甘肃省4处民居院落空间组构的共同特征为:①集成度空间分布特征。4处院落主要功能空间的GI分布都为过厅>庭院与檐廊>入口与室内空间。过厅一般包括穿堂屋、回廊院等,为连接前后偏院的交通枢纽,开放性最强,在GI分布图中呈深色,多位于院落中心,是交通动线与生活动线综合使用率最高的部分[27]。庭院与檐廊连接正房、厢房等室内空间,GI较高。入口空间是院落内部与外部环境交流沟通的唯一途径,是一种门户空间,同时厢房倒座等室内空间在院落中最具私密性,因此以上两者的GI最低。低GI的浅色区域多位于院落边缘,与深色区域形成一种“中心—边缘”的居住秩序。随着测算半径减小至3,庭院局部集成度超过过厅,深色区域不再只存在于院落中心,而是转移分散至多个子院落,院落的局部中心从满足整体联系的交通枢纽偏移向各个生产生活空间。基于位置的GI值分布4处民居,均呈现主院>前院>偏院。主院一般为主人日常起居、举行祭祀礼仪等事务的等级最高场所,为全局范围下集聚性最强的空间。前院通常承担迎宾会客功能;偏院作为附属院落,一般为亲属仆人居住或读书习文、休闲娱乐的场所,与主院的等级区分使其GI最低。小尺度单元下,4处民居庭院空间的GI与LI均为最高,而室内空间的集成度分布则无明显共同特征。但随着测算尺度变小,不同功能的室内空间LI值序列等级都发生相应变化,这说明居住者对于自己私密居室之于院落不同尺度下的可达程度要求不同。②全局与局部的空间耦合性。4处民居可理解度均值大于0.5,可判断局部与整体都有一定的关联度。同时GI与LI(R=5)大于与LI(R=3)的可理解度,这意味着随着局部尺度的变小,整体与局部的相关性变弱,各类功能空间的耦合性降低。

3.2 典型传统民居院落组构差异分析

武威民勤瑞安堡:整个瑞安堡分七庭八院、三道大门,沿中轴对称,门楼琼阁对峙[23]。高GI区域集中在二道门—中院—三道门—后院一带,二、三道门作为交通枢纽,将中、后两院连接起来,构成瑞安堡可达性最高的核心轴线。从该核心区域向前院、仆院乃至堡墙等边缘地带扩展,GI递减,尤其入口空间仅为0.498,为4所民居中最低,堡墙的GI也低至0.2—0.6。瑞安堡内部中心的高集聚性和对外的低开放性,促成了高效的交通空间,保证生活服务、安全防御的准确到达,体现了河西地区堡寨式庄园独有的防御性特征,曾为当地群众的生命和财产安全提供了最大的安全防护[22]。随着测算半径减小,前院与后院倒座的檐廊也呈深色,与中院、三道门等共同构成高LI区域。前院是保卫人员防御、雇佣工人生产、佣人服务生活等活动集散地[27],局部交流最为频繁。后院檐廊是一种半开敞的中介空间,在拓展院落开敞性的同时又维护室内空间的私密性,成为人们日常活动的必经之路。此外,后院中等级最高的正房LI值却极低,原因在于该正房为佛堂和家祠,相比居住空间,更加严肃庄重,在堡寨式建筑的精神防卫体系中发挥重要作用[22],属于公共活动的集疏空间,因此集成度由外向内逐渐递减。

兰州榆中罗家大院:罗家大院由前院、中院和后院组成,经16道门互相连通,子院落布局分散,呈串并联组合式排列。中院以北GI最大的一处宽敞过道将前院(商业会客)与中、后院(主人起居)连通,GI次高的两条轴线又将会客、居住、休闲3种场所隔离开来,组织有序、迂回有秩,在保证居住者身份的同时又促进沿街商铺、会客前厅内的商业活动有序进行。兰州市自古为甘肃省的政治、经济、文化中心,水陆交通发达的青城镇受兰州都市商业文化熏陶,以盛产“兰州水烟”闻名,其民居院落组构恰恰反映了青城古镇曾作为商业重镇的店宅结合式住宅院落文化。在LI分布图中两条交通轴集聚性弱化,以各子院落为核心的生活片区在局部条件下可达性增强。罗家大院由整体基于交通可达转向局部基于日常起居可达,空间结构在整体上表现出向心性,在局部表现为偏心性。相比其他3处民居,罗家大院的可理解度是最低的,进一步说明整体与局部对空间功能需求的错位。

临夏东公馆:东公馆由一小天井连通正院、前院、偏院和花园4座院落,形成“回”字形格局。中心天井院的GI最高,是整个院落可达性最高的交通枢纽。同时,该天井院檐廊下采用了汉式建筑形制中象征最高等级的斗拱,且北墙上刻有东公馆内规模最大的砖雕精品[28],两者有意识地强化了此空间的中心作用。其反差是,东公馆的入口相比其他3处民居GI最高,与外界交流最为频繁,且迂回转折,主轴方向多次发生变化,不同于瑞安堡等汉族院落层层递进的串联纵深式格局,而是更加灵活多变[22]。这说明主人马步青作为近代西北地区军阀,虽受到汉族忠君和以中为尊的影响,在建筑布局中强化轴心,以彰显自己的权势与地位,但他又是一个土生土长的回族穆斯林,势必受到伊斯兰教生活习俗的影响,因此两种异质文化在院落中交叉融合。随着测算尺度降低,东公馆的局部中心汇聚于各子院落,且局部与整体的耦合度是4所民居中最高的。值得注意的是,主院中的厢房LI高于正房,原因是灵活的流线使居住者从右厢房可直接进入外院,使厢房的通达性更高;正房入口处回族民居特殊的檐下凹空间——虎抱头将室内功能向院内延伸,营造正房的私密性,降低了正房的可达性。

天水秦州南宅子:南宅子现存两路五院,主路靠西,包括迎宾会客的前院、主人居住的后院,从路从前到后依次为书房院、仆院、杂院,一主一从均以南北为轴串联而成。GI分布图中主院的GI值明显高于从院,同时在尺度大小上主院几乎为从院的2倍。集成度和尺度上的差异产生主从构成,充分适应天水地区当时社会背景下的封建礼教与伦常秩序。南宅子的入口空间为一天井院,在空间序列中起到“引”的作用,内与外在此渗透连接,其中的影壁增强了空间视觉层次。从天井之“抑”进入前院之“扬”,颇有江南园林先抑后扬、引导暗示等造园之趣[23],同时印证了天水位于陇山渭水与西秦岭汉水间北雄南秀的民居风格特征[29]。局部范围内,院落核心分别集中在主从两院的前院和书院,兼顾了主从两路的可达性,突出了迎宾会客和文化休闲的功用。其次,南宅子后院中正房与厢房的LI值之差为4处民居中最大,深刻揭示了当时天水地区封建家庭成员间长幼尊卑的等级关系。

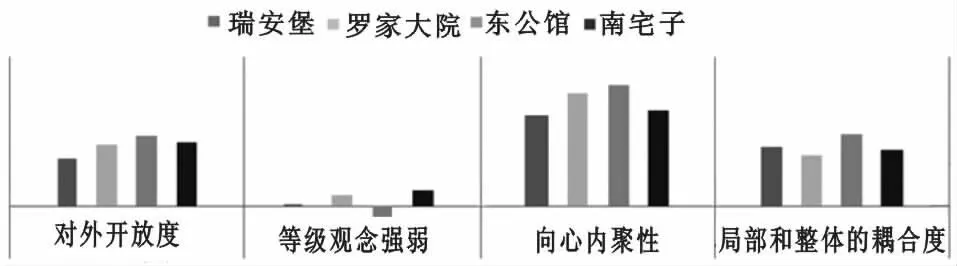

综上所述,以入口和通道的GI值来反映民居对外开放性,以正房与厢房的LI之差和主院与偏院的GI之差的平均值来体现院落文化中等级观念的强弱,以最中心庭院或轴线的GI值来衡量院落空间的向心内聚性,以可理解度来衡量局部与整体空间的耦合度。4处院落对比见图2。民居在对外开放性与院落空间的向心内聚性上东公馆>罗家大院>南宅子>瑞安堡;民居院落文化中等级观念的强弱对比上南宅子>罗家大院>瑞安堡>东公馆;院落局部与整体空间的关联统一度上东公馆>瑞安堡>南宅子>罗家大院。

图2 院落组构特征对比

3.3 典型传统民居院落文化解码

家是地理学者关注人地关系的微观尺度[5],而院落是表现我国家庭血缘关系、伦常意识和道德规范的世俗性“殿堂”,是一处封闭内省又有着温馨情感的家空间[5]。透过本文的院落组构分析,解码物质空间背后的地域文化内涵。

制度——宗法礼教:我国长时期崇尚的封建社会宗法理念,强调家族生活要遵循尊卑有序的礼制[30]。甘肃省4处传统民居院落在一定程度上与封建礼教制约下的思想意识相适应,院落空间的平面布局主次分明、分区明确,按长幼有序、男女有别、内外有别的宗法制度安排家庭成员住所[3]。4处民居中天水南宅子的居住等级秩序最为严格。南宅子所在地天水秦州自古以来多元文化交融荟萃、经贸发达,明清时期,许多在北京或中原地区做官经商的人深受京畿地区居住文化和风俗习惯的影响,传统社会中官式礼制观念较强烈。透过正院与偏院,正房与厢房,外院与内院,前庭与后庭等空间的主从、内外划分,严格区分尊卑、上下、亲疏、贵贱、男女、长幼、嫡庶等一整套伦理秩序,体现出天水重亲情、叙人伦、知礼仪、劝教化、求中和的城市文化内涵[31,32]。这正是以南宅子为代表的甘肃省传统民居院落最显著的文化意象。

性格——内省中庸:内省中庸是我国文化的基本精神之一,并外显于甘肃省传统民居院落文化中。首先是“以中为常道”的轴线式布局。在古代国人的观念中,“中”隐喻着权威与尊贵,所以建筑普遍采用中轴对称[3]。甘肃省4处典型传统民居无论是院落整体还是子院落,均存在明显的高集成度、高可达性的对称轴线或中心。东公馆的中心围廊院的GI值为4处民居中最高,充分反映了主人马步青潜意识中受汉族儒家文化影响“以中为尊”的居住思想;瑞安堡的院落布局最具对称性,从二道门到三道门的轴线布局,正是调和了高低、左右、大小的差别,以取中体现矛盾两方的协调、和谐、平衡、统一[33]。其次是不求外显而求内涵的居住性格。4处民居的共同点之一为居住动线的GI值在全局下并非最高,而是在局部范围集聚性凸显。这说明在这样的家庭社会结构中,人们既不希望被边缘化,又不愿处于众目睽睽之下,人们为“求诸己”,对私有领地与自我内心精心雕琢。含蓄内敛的居住心态还流露在几处过渡空间中:一是4处民居皆有的LI值较高的檐廊空间。这种半开敞的灰空间亦里亦外,保证室内空间私密性的同时,避免了室内空间与院落的直接对峙,使实在的墙面与清透的自然花木的过渡更加婉转、自然[23]。二是回廊、过厅。这种过渡空间或如东公馆设置于院落中心,或像南宅子、罗家大院与东公馆设置于院落入口和子院落入口处,使空间先收后放,光线先暗后明,内外变化自然舒适,在此渗透连接。这些含而不露的中介空间具有君子“讷之于言”、不喜张扬的敦厚与文气[3]。

意识——安全防患:我国传统院落营造观念中存在根深蒂固的防范心理,满足场地的防卫感是房屋构筑者需考虑的基础条件。瑞安堡入口空间的GI为4处民居最低,这种低开放、高封闭体现了寨堡式庄园独有的防御性特征。同时,瑞安堡堡墙厚重坚固、防攻设施完备,是战乱年代河西地区人民寻求家族、宗族、村落间自保与联保的物质映射。

信仰——祠堂庙宇:祠堂庙宇是一个家族必不可少的精神寄托场所。汉族社会基于血缘伦理在院落中设立敬长拜祖之所——祠堂,以供奉祖先牌位,用于日常祈祷,通常位于院落核心,形成具有强烈仪式性的礼仪空间[34]。罗家大院和瑞安堡中均设置祠堂,且位于堂屋等轴心位置,但LI值较低。原因在于:祠堂一般位于拓扑关系的尽端,相比居住场所更加严肃庄重,除非特殊的聚集活动,居民日常生活中不会从这一空间穿行,呈现祭祀功能与生活功能分离的特点。天水历史悠久,长期的文化浸润使南宅子不仅遵循儒教礼制文化,同时尊崇佛教,于书院中设置佛堂。该佛堂的LI较低,进入书院后须过渡一穿廊才可到达,凸显了佛堂的神秘与幽静。相比之下,回族文化中因信奉真主安拉,用宗教信仰替代了血缘关系,继而没有祭拜祖宗的习俗[27]。

观念——民族融合:临夏回族建筑深受汉族儒家文化影响是不言而喻的[35]。东公馆院落空间流线灵活迂回而富有层次,不像汉族那样受严格的等级规范约束,且独有的“虎抱头”、耳房处“L”型过渡空间均属充满民族特色的河州工艺体系。同时,民居深受汉文化影响,讲究轴线与对称布局,采用斗拱檐廊式围廊院来强化院落的中心轴线;封闭感较强的入口和中心回廊院体现了建筑的内向性格[35],回族建筑也追求儒家思想中的内省精神,因此东公馆是凸显汉回居住文化交叉与整合的最佳案例。

4 结论

甘肃省传统民居院落组构具有一定的共同特征,GI值过厅>庭院及檐廊>入口和室内空间,形成中心—边缘的空间秩序,局部范围下日常起居动线相比交通动线可达性更高;基于位置,GI值主院>前院>偏院,这是家庭等级下空间主从构成的典型特征;局部单元下,随着拓扑半径变小,不同功能室内空间的LI值序列等级都发生相应变化,说明居住者对于自己私密居室之于院落不同尺度下的可达程度要求不同;4处民居院落整体与局部具有一定的空间耦合度,但随着测算尺度变小,耦合性降低。

甘肃省4处典型传统民居存在地域差异。甘肃省4处民居院落空间组构关系背后蕴含着丰富的文化内涵,宗法礼教、内省中庸、安全防患、崇宗祀祖与民族融合,5类院落文化皆渗透于4处民居之中,构成甘肃省传统民居院落文化的共同特征,同时不同的表现程度又赋予其地域差异。

围绕文化地理学主题,解读民居院落这样的文化景观所属地域拥有的价值观、生活方式、信仰文化等。引用空间句法,不再只关注建筑形态本身的话题,而是关注空间文化如何嵌入社会结构之中,启示当今地域景观文化的设计与营造。不同院落的地域文化在大尺度下如何扩散与整合、有何时空演变特征,这将是今后进一步探索的多样本下的宏观领域。其次,将院落空间组构连同于大小尺度、建筑装饰、构筑材料共同分析其文化内涵,也是今后从细部入手的研究方向。