武威漢簡《儀禮》年代問題補説

——甲本的抄寫年代及相關問題研究

2020-01-04劉大雄何玉龍

劉大雄 何玉龍

關鍵詞: 武威漢簡 《儀禮》 甲本 抄寫年代

武威漢簡《儀禮》是目前所見最早的《儀禮》抄本,材料公布以來一直受到學者的關注。整理者陳夢家先生據簡册的材質、字跡、形制等信息將這批《儀禮》簡分爲甲、乙、丙三個版本。(1)中國科學院考古研究所、甘肅省博物館編: 《武威漢簡》,文物出版社1964年,第10頁。甲、乙本爲木簡,甲本簡長55.5厘米到56厘米之間,包括《士相見之禮》《服傳》《特牲》《少牢》《有司》《燕禮》《泰射》七篇。乙本簡體多殘斷,完整簡長約50.5厘米,有《服傳》一篇。丙本爲竹簡,據陳夢家先生推算,簡長約56.5厘米,有《喪服》一篇。(2)中國科學院考古研究所、甘肅省博物館編: 《武威漢簡》第56頁。早期學者對武威漢簡《儀禮》的年代問題做了重要的研究,但受限於當時的條件,其討論過程和結論仍有需要補充的地方。本文擬在前人研究的基礎上,對簡本《儀禮》的年代及相關問題進行考察,希望能將問題的討論有所推進。

最早討論簡本《儀禮》年代問題的是整理者陳夢家先生,他在《武威漢簡》“簡本《儀禮》的本子及其年代”中説:“木簡甲、乙本是屬于西漢晚期的鈔本,約當成帝前後。其所依據之原本,約在昭、宣之世。丙本竹簡早于木簡。乙本或者稍早于甲本。”(3)中國科學院考古研究所、甘肅省博物館編: 《武威漢簡》第52頁。陳夢家先生判斷甲本抄寫年代的證據有二,一是墓葬中有新莽時期的錢幣,二是同出的簡册中發現了一條寫有“河平某年諸文學弟子出穀五千餘斛”的簡文。陳夢家先生認爲這條簡文是墓主人手書。“河平”是西漢成帝的年號,“文學弟子”即經學弟子。陳夢家先生認爲墓主人在河平年間任經師,由此得出甲本的抄寫年代在西漢晚期成帝年間的結論。(4)中國科學院考古研究所、甘肅省博物館編: 《武威漢簡》,“第六號墓主人的推測”第7—9頁,第52頁。陳夢家先生關於“文學弟子”的研究又見陳夢家: 《漢簡綴述·武威漢簡補述》,“二、關於‘文學弟子’的考述”,中華書局1980年,第286—290頁。

1965年陳邦懷先生在《考古》雜誌發表《讀〈武威漢簡〉》一文。文章根據墓葬中的新莽貨幣,以及甲本簡號數字的特殊寫法對甲本的抄寫年代提出新説。(5)陳邦懷: 《讀〈武威漢簡〉》,《考古》1965年第11期,第585—587頁。後收入氏著: 《一得集》,齊魯書社1989年,第157—166頁,改題爲《讀武威漢簡儀禮》。本文引用據後者。陳邦懷先生發現在甲本《儀禮》中,簡號數字凡“四”都寫作“亖”,“七”都寫作“桼”,他判斷這種寫法是新莽的用字習慣,繼而認爲甲本是新莽抄本。陳邦懷先生文中所參考的是新莽時期銘刻的用字習慣。《考古》雜誌爲文章加了編按,在肯定陳文結論的基礎上,補充了幾條漢簡在新莽年間“四”作“亖”、“七”作“桼”的例子,認爲“以漢簡證漢簡,説服力似更强一些”。(6)陳邦懷: 《讀武威漢簡儀禮》第166頁。此後,何雙全先生多次撰文討論簡本《儀禮》的年代問題。在《武威簡本〈儀禮〉再辨》中,他從三個方面論證簡本《儀禮》爲新莽抄本。一是指出陳夢家所據的“河平簡”不是成帝簡,而是王莽時期追記的。二是簡本“邦”改“國”的現象不是避諱而是王莽時期有意爲之。三是記録數字“四”“七”“十四”“二十四”“二十七”“三十七”“四十”的用字有新莽特徵。(7)何雙全先生的幾次意見分别見於: 《雙玉蘭堂文集》(下),蘭臺出版社2001年,第505頁;《簡牘》,敦煌文藝出版社2003年,第58—59頁;《武威簡本〈儀禮〉再辨》,俄軍主編、甘肅省博物館編: 《甘肅省博物館學術論文集》,三秦出版社2006年,第156頁。關於簡本《儀禮》的年代,何雙全先生始終堅持在王莽時期的觀點,只是對新莽時期文字特徵的判斷標準前後有變化。在《雙玉蘭堂文集》,《漢簡研究札記(五則)》“武威《儀禮》簡的抄寫年代與版本”中,何雙全先生説:“這裏最重要的是文字特徵,即所有簡文中都在普遍使用王莽改制後出現的新體字,如四作亖,七作桼,摯作墊,對作,辭作辤,裳作常,長安作常安,槃作般,几席作几延,肆作肄,侯作候,弛作施,等等。這些異體字决不是書寫者隨意所爲,而是認真改制的産物。”在《簡牘》中,他將表述改爲,“如: 四作亖,四十作亖十,七作桼,摯作墊,對作,裳作常,長作常,肆作肄等,都是王莽時期改制的結果。”在《武威簡本〈儀禮〉再辨》中,作爲參考的例子全都换成了數字。從何雙全先生前後的表述可以看出,學界對於判斷新莽文字的標準存在變化。實際上,何雙全先生所舉的非數字的例子幾乎都不能作爲新莽文字的判斷標準,這些都是常見的異體或通假。從分布上看,除“常(裳)”外,餘下的例子也都只見於甲本。新莽簡中有“常(長)安”的用法,但這不見於《儀禮》。參考饒宗頤、李均明: 《新莽簡輯證》,新文豐出版公司1995年,第166—167頁。與陳邦懷先生不同的是,何雙全先生認爲簡本《儀禮》甲、乙、丙都是新莽時期的抄本,並據抄寫年代認爲簡本《儀禮》的成書年代也在新莽時期。

最近,陳松梅、張顯成二位先生在《簡帛》第17輯發表了《武威漢簡〈儀禮〉形成時代綜論》。(8)陳松梅、張顯成: 《武威漢簡〈儀禮〉形成時代綜論》,《簡帛》第17輯,上海古籍出版社2018年,第257—265頁。文章充分利用學界已有的成果,從用字、内容、墓葬三個方面系統討論了武威漢簡《儀禮》的形成時代,認爲武威漢簡《儀禮》爲新莽時期的版本,“形成時代當爲始建國二年至地皇四年之間(10年—23年)”。(9)陳松梅、張顯成: 《武威漢簡〈儀禮〉形成時代綜論》第265頁。

陳松梅與張顯成先生文章中“形成時代”的提法,從字面上看,涉及了成書年代與抄寫年代兩方面内容。李學勤先生在《簡帛佚籍與學術史·通論》中指出:

迄今所見戰國到漢初簡帛古籍,都是傳抄本,還没有能證明是原稿本的。這一點提示我們,有必要把這些佚書的著作年代和抄寫年代區分開來。有些簡帛有避諱字,這只能説明抄寫年代的上限,不一定和著作年代相一致。例如長沙馬王堆帛書《老子》甲本不諱“邦”字,乙本則諱“邦”字,知乙本抄于漢高祖或其以後,甲本應在漢兼天下以前,這可以作爲我們探討當時文字演變的標準。(10)李學勤: 《簡帛佚籍與學術史》,江西教育出版社2001年,第5頁。

正如李學勤先生所説,簡文中的用字以及墓葬年代可以幫助我們判斷簡册的抄寫年代,但不一定可以得出“著作年代”或説“成書年代”。目前來看,武威漢簡《儀禮》的成書年代問題遠比抄寫年代問題複雜。學者或據“改字”“删經”來討論武威漢簡《儀禮》的成書年代。(11)何雙全: 《雙玉蘭堂文集(下)》第505頁;《簡牘》第58—59頁;《武威簡本〈儀禮〉再辨》第156—157頁。张冬冬: 《20世紀以來出土簡牘(含帛書)年代學暨簡牘書署制度研究》,博士學位論文,吉林大學2012年,第324—325頁。陳松梅、張顯成: 《武威漢簡〈儀禮〉形成時代綜論》第二節“從簡本内容的删改判定其時代不會早於新莽時期”,第260—262頁。但是,其所謂“改字”的例子僅有“邦”改“國”,參考上引李先生的話,已知此例不甚可靠。至於“删經”,學者或以爲是受王莽文化政策的影響。沈文倬先生對此問題有過系統的研究,據氏著《漢簡〈服傳〉考》,所謂“删經”是簡本《儀禮》作爲單傳本的體例所致。(12)沈文倬: 《漢簡〈服傳〉考》,《宗周禮樂文明考論》,浙江大學出版社1999年,第130—193頁。經學界已經接受了此觀點。(13)陳戍國: 《説武威〈禮〉簡與馬王堆〈喪服圖〉》,《秦漢禮制研究》,湖南教育出版社1993年,第173頁。既然討論簡本成書年代的材料有限,我們下面討論武威漢簡《儀禮》的年代問題就主要圍繞抄寫年代展開。

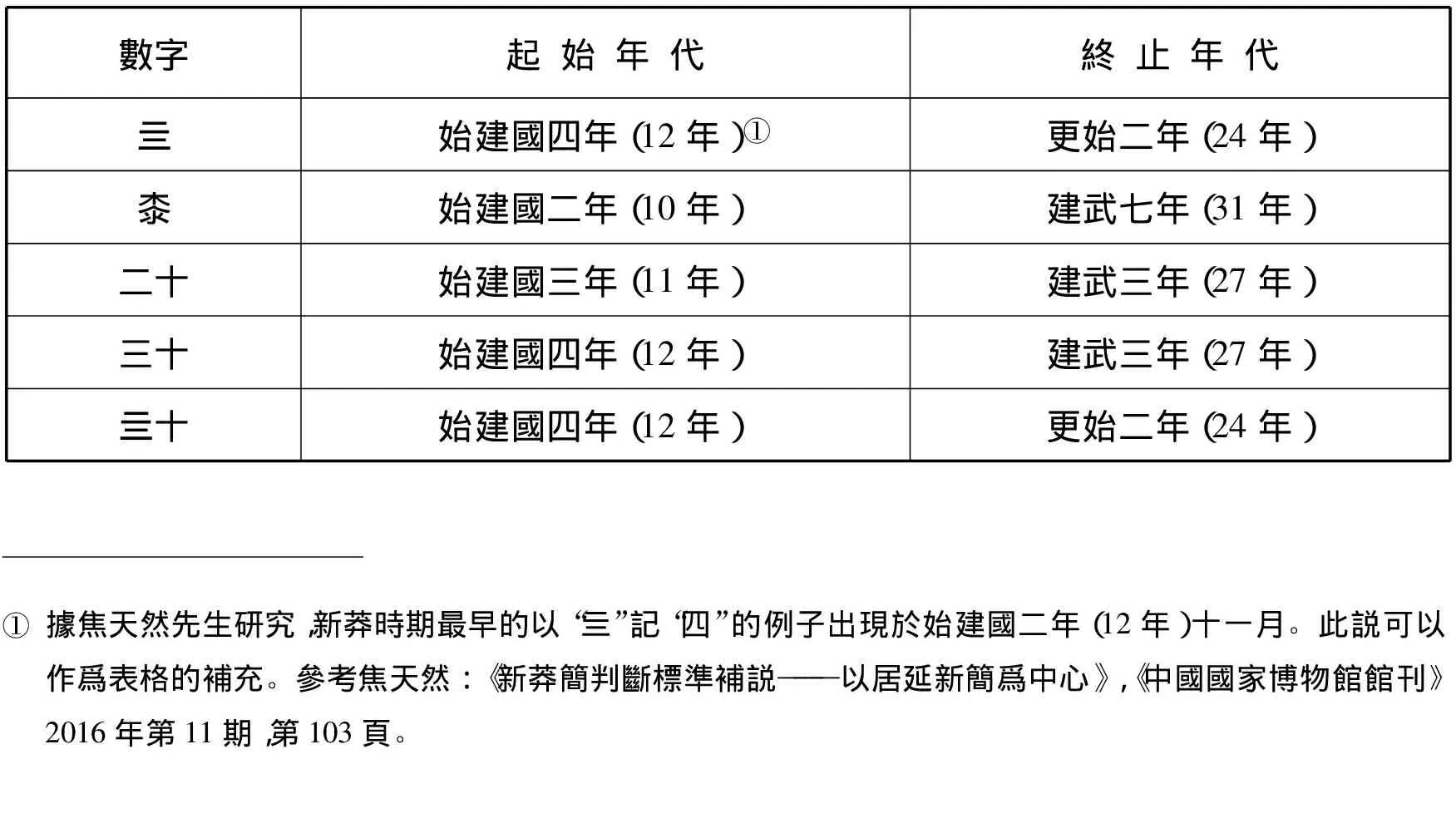

前面我們回顧了學界關於簡本《儀禮》抄寫年代的討論。從上述意見可以看出,自陳邦懷先生和《考古》雜誌“編按”意見以來,學界普遍認爲在簡本《儀禮》中存在新莽文字的用字特徵。陳松梅、張顯成二位先生在《武威漢簡〈儀禮〉形成時代綜論》中繪製了新莽至東漢年間,數字的用字區間表格。(14)陳松梅、張顯成: 《武威漢簡〈儀禮〉形成時代綜論》第259頁。此表有助於我們下面的討論,故抄録如下:

表1 新莽至東漢時期“亖”“桼”“二十”“三十”“亖十”寫法出現的起止時間

從上表可以看出,通過材料積累,學者對新莽用字起止年代的認識較陳邦懷先生寫作的時代有了進一步發展。將表格與簡號數字對比,似乎簡本《儀禮》的抄寫年代問題就已經解决了。但只要細心翻看《武威漢簡》,就會發現問題恐怕没這麽簡單。

首先,武威漢簡《儀禮》甲、乙、丙三種中,只有保存較好的甲本《儀禮》寫有簡號。乙本、丙本殘損嚴重,已經看不出是否還有簡號。單憑簡號一條,並不能判斷乙、丙本的抄寫年代。其次,據《武威漢簡》所示,陳夢家先生所依據的“河平”簡,簡文“四”“亖”並存。(15)中國科學院考古研究所,甘肅省博物館編: 《武威漢簡》第136頁。這個例子是對新莽簡判定標準的挑戰。最後,也是最重要的一點。甲本《儀禮》在木簡上書寫的文字包括正文、篇題、字數統計和簡號。(16)本文所説的“正文”是指甲本中除了篇題、字數統計和簡號以外的文字。有人認爲字數統計也是正文,這是就抄本從原本所獲得的信息而言的。本文爲方便討論將其區分開,並非是認爲二者性質上有所不同。除了簡號以外,在正文和字數統計中都有不符合新莽用字習慣的例子。而且通過篩查,即使在甲本的簡號系統中也有反例。我們如果不能把這些問題解釋清楚,而是僅就簡號判斷抄寫年代,恐怕仍是在重複陳邦懷先生的研究而没有取得實質進展。下面我們依次來討論這些問題。

武威漢簡《儀禮》中由於只有甲本可以看到簡號,故而陳邦懷先生雖然最早注意到簡號的新莽特徵,但是其結論只針對甲本。乙本、丙本没有簡號提供信息,因此我們還不能判斷其抄寫年代。本文下面討論抄寫年代問題時也僅關注甲本。

關於陳夢家先生所舉的“河平簡”,何雙全先生指出,簡文紀時用數字而不用干支,將“四”寫作“亖”,將“石”寫作“斛”,因此判斷這條簡文是追記的而非在河平年間書寫。(17)何雙全: 《武威簡本〈儀禮〉再辨》第155頁。但是翻看《武威漢簡》,釋文寫作:(18)中國科學院考古研究所、甘肅省博物館編: 《武威漢簡》第136頁。陳文認爲《武威漢簡》對這條簡的正反判斷有誤,陳松梅、張顯成: 《武威漢簡〈儀禮〉形成時代綜論》第263頁脚注2。我們引用仍據《武威漢簡》。

“河平□【年】四月亖日諸文學弟子出穀五千餘斛,六”(背)

“□□□不乏蹇人,買席避壬庚,河魁以祠家邦必揚”(正)

儘管何雙全先生所舉的三條特徵都可以作爲判斷簡文爲新莽簡的依據。但是簡文“四”“亖”並存的現象仍需要解釋。簡文原簡圖版和摹本如下:

平心而論,目前學界考察甲本抄寫年代最有力的證據就是甲本在木簡正面或反面書寫的簡號。這是我們討論的基礎。陳夢家先生在《校記》中曾指出,《泰射》簡22的簡號寫作“廿二”。(23)中國科學院考古研究所、甘肅省博物館編: 《武威漢簡》第52頁。這與新莽年間將“廿”寫作“二十”的特徵是不符的。爲保證討論基礎的可靠,我們有必要將甲本《儀禮》各篇簡號數字的用字情況進行統計:

表2 甲本《儀禮》各篇簡號數字用字統計

據表格,甲本簡號的寫法總體上符合新莽始建國二年以後的情況,不符合的只有陳夢家先生所示《泰射》篇簡22的一例。

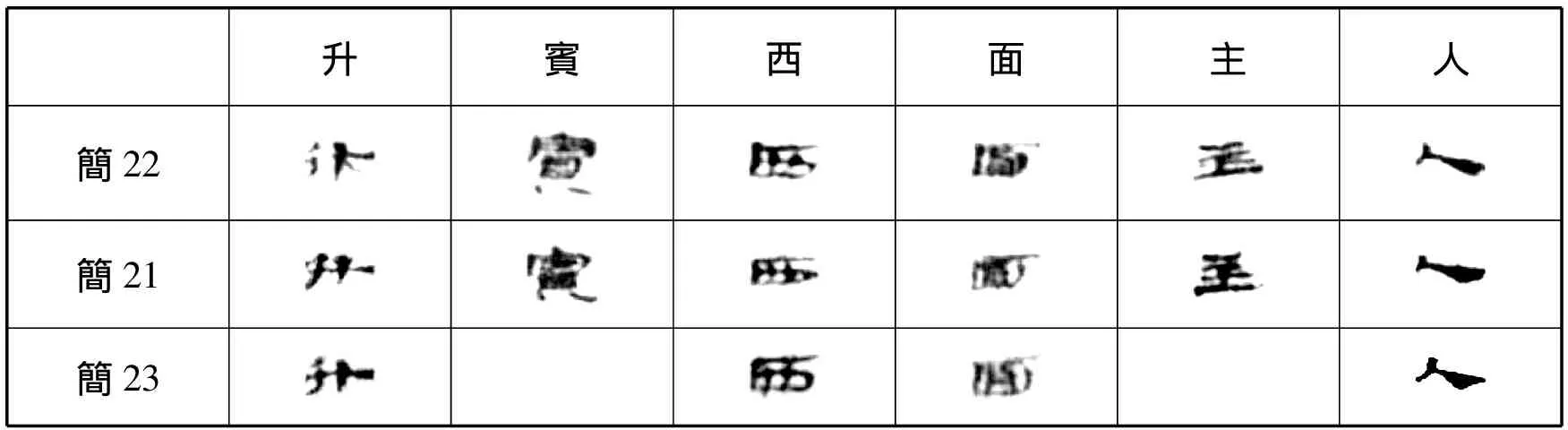

看簡文,簡22的文字與前後連貫,行款間距與臨簡相似,編繩空白與臨簡貫通,不像是錯編。字跡方面,武威漢簡目前公布的照片雖然不清楚,但仍可以看出簡22、簡21和簡23字跡風格接近(見表3),基本可以排除是補抄簡的可能。

表3 《泰射》簡22與簡21、23的字跡比較

既然不是錯編或補抄,同一個抄手寫簡號時既用“二十”又用“廿”,恐怕是習慣了原來的寫法一時不謹,或者是在抄《泰射》簡22時使用了舊簡。看表1,新莽改“廿”爲“二十”的例子最早見於始建國三年,若《泰射》抄寫於新莽初年,那麽出現上述兩種情況也在情理之中。綜合表1、表2以及墓葬年代,可知《儀禮》甲本簡號系統所符合的時代範圍大致在始建國二年(10年)以後的新莽時期。(24)明確區分新莽墓葬和東漢初年的墓葬目前還是有困難的,除了《武威漢簡》和何雙全先生認爲出土《儀禮》的6號墓爲新莽墓外,6號墓的早期發掘簡報也曾認爲此墓屬於本地東漢墓葬群(甘肅省博物館: 《甘肅武威磨咀子6號漢墓》,《考古》1960年第5期,第10—12頁;甘肅省博物館: 《甘肅武威磨咀子漢墓發掘》,《考古》1960年第9期,第15—28頁)。所以對於抄寫年代的下限,我們采用一個寬泛的表述。

明確了簡號的時代特徵,我們再來看甲本《儀禮》的正文。陳夢家先生説“簡尾記葉數字之七,簡文皆作桼,而經文皆作七(長横短直,近似十)”。(25)中國科學院考古研究所、甘肅省博物館編: 《武威漢簡》第153頁。對此,陳邦懷先生解釋爲“尊經”不改經文。(26)陳邦懷: 《讀武威漢簡儀禮》第160頁。焦天然先生説:“上述結論(按: 指作者總結的新莽數字用字情況)是基於目前公布的漢代西北文書簡所得出,並不適用於出土古書,如武威漢簡《士相見之禮》‘簡尾記葉數字之七,簡文皆作桼,而經文皆作七(長横短直,近似十)’應是經文照抄了舊寫法。”(27)焦天然: 《新莽簡判斷標準補説——以居延新簡爲中心》第105頁。

從實際情況來看,陳邦懷與焦天然先生的説法是有可能的。但是“尊經”説是據簡號論年代,在已經判斷甲本抄於新莽時期後的調和之説,不能用來判斷正文的抄寫時間。陳邦懷先生在已知簡號年代進而判斷甲本抄寫年代時,其結論暗含兩個默認的前提,即默認簡號與正文的抄寫年代同時和默認甲本《儀禮》是一個整體。這裏我們不得不先明確這兩個問題。

通常情況下我們認爲簡號是抄寫者自己添加的。由於甲本《儀禮》的正文與簡號反映了兩種不同的用字習慣,且字跡研究也不能證明簡號與正文同出一手,故直接將簡號作爲抄寫年代的判斷依據略顯證據不足。(28)目前只有整理者陳夢家先生對甲本《儀禮》的字跡做過研究(參考中國科學院考古研究所、甘肅省博物館編: 《武威漢簡》第61—62頁“繕寫”),雖然他目驗過原簡,不反對簡號與正文同時抄寫。但是,《武威漢簡》照片印刷質量不佳,一些寫在簡背的簡號也没有公布,陳夢家先生的字跡研究我們尚不能驗證。因此我們有必要考慮正文與簡號的抄寫時間關係。

如果簡號與正文不是一個人抄寫的,那麽就有簡號先於正文抄寫和後於正文抄寫兩種可能。關於簡號的書寫早於抄寫正文的情況,研究簡牘形制問題的學者已經在戰國竹簡中找到了例子。(29)賈連翔: 《戰國竹書形制及其相關問題研究: 以清華大學藏戰國竹簡爲中心》“三、編號的書寫時間”,中西書局2015年,第196—197頁。甲本雖與之時代較遠,但有先例在前,我們也不能輕易否認先寫簡號的可能。如果簡號數字寫於正文之前,則正文抄寫年代的上限就是簡號書寫的年代,其下限據墓葬年代也不晚於新莽朝。故而簡號書寫於前的情況不會影響我們對於甲本抄寫年代的判斷。如果簡號是在正文之後書寫,則存在甲本的正文在新莽之前抄成,在新莽年間補加簡號的可能。因此簡號與正文是否同時書寫,或説,不同用字習慣的内容能否同時出現在新莽時期的抄本上對本文的討論十分重要。

查《武威漢簡》,陳夢家先生在“題記”部分説:“葉數寫在簡的下端第四編之下的地頭,或在正,或在背,乃書於抄完一部分以後等齊册尾以前。由於葉數的末字常常爲等齊册尾時被削去一部分,因知書葉數於其前。”(30)中國科學院考古研究所、甘肅省博物館編: 《武威漢簡》第64頁。陳夢家先生所説的“葉數”即簡號。所謂“等齊”,就是在竹簡成編後爲使卷册齊整的二次修治。“等齊”這個術語顯然參考了《説文》“等,齊簡也”的説法。從簡牘形制的一般情況來看,竹或木簡的修治工作應該在書寫之前完成,在書寫之後還要再加工的情況比較少見。今見甲本《儀禮》簡號常被整齊地切掉,如《士相見之禮》簡13之簡號“十三”缺少最後一筆,末字餘兩横;《服傳》簡37、簡39簡號末字筆劃都有殘缺等等。簡號既然被切或磨掉了一部分,那麽簡號的書寫就應當在這次“等齊”之前。如果所謂“等齊”屬於簡書的製作環節,則簡號與正文同時寫就的可能性最大。如果説“等齊”出現在簡書的使用環節,那麽它已經與簡牘製作無關,故不在本文的討論範圍内。

此外,陳夢家先生對甲本同一篇中不同抄手的抄寫活動的區分,也有助於我們討論簡號與正文抄寫時間的關係。甲本《特牲》《少牢》《有司》等篇都出現了兩組及以上的簡號。陳夢家先生認爲,不同組簡號的簡,其所對應的正文字跡也不相同。字跡的比對雖一時難以辨查,但從一些特殊的抄寫情況看,不同組簡號對應的抄寫活動確實存在不同。如《少牢》,背面簡號提示本篇原有簡47枚,今存簡45枚,缺簡24和簡46。根據摹本提供的簡背信息,簡1~簡41背面有簡號,編號從1到41。從簡42開始重新編號,簡42~簡47,編號從1到6。如表2所揭,兩組簡號的用字都是新莽風格。關於這兩組簡號,陳夢家先生説:“《少牢》第一至四十一簡爲一書手所抄,他抄到第四十一簡爲止,該簡只有四十八字,不足一行。這位書手的每行平均字數都多於六十字。第四十一簡以後的六簡,易一書手,另起葉數一至六,字體亦稍異。這同一篇的兩部分,顯然是兩個書手分頭抄的,同時與否不可知。”(31)中國科學院考古研究所、甘肅省博物館編: 《武威漢簡》第61頁。《少牢》簡41前後字跡的區别我們暫且不管,但是簡41的字數少於簡41以前的每簡容字是顯而易見的。加上簡41與簡42句子連貫,簡41的抄寫者顯然知道後面將换人抄寫,在完成自己的工作後便停筆。簡1到簡41與簡42到簡47的兩組簡號與簡41前後的兩次抄寫正好配和,説明簡41前後兩部分文字中,至少有一部分正文是與簡號同時寫就的。而《少牢》篇簡14、簡25、簡31、簡43、簡47的正文中“四”都作“四”,不用新莽用字的寫法。有切實的正文與簡號同時書寫的例子,且二者用字不同,説明的確存在新莽時期抄寫經書時正文不用新莽用字的情況。

根據陳夢家先生提示的“等齊”現象,我們知道甲本正文與簡號的書寫時間很可能同時。在據同篇不同組的簡號具體討論個案《少牢》時,我們發現了正文與簡號同時書寫,且二者用字不統一的實例。因此即使正文反映的用字習慣不同於新莽,但是根據簡號數字有新莽風格,且簡號與正文同時書寫也可以判斷甲本的正文是寫於新莽時期的。由此可知簡號的書寫時間即是正文的抄寫年代,其時大約都在始建國二年(10年)以後。

除正文與簡號外,甲本木簡上的文字還有篇題和字數統計。篇題和字數統計中都含有數字,其用字有符合新莽習慣的,也有不符合的。甲本篇題都寫在簡背第二道編繩下,或於一簡之背面,或分兩簡書寫。篇題中含有能判斷年代特徵數字的是《泰射》篇,其篇序作“十亖”是新莽風格。各篇最後一簡書字數統計,《士相見之禮》作“凡千二七字”,(32)陳夢家先生釋文作“凡千二十字”。從字形上看,“十”字横長豎短,與《特牲》簡1背“第十”之“十”顯有不同,當是“七”字。由於《士相見之禮》這一篇整理者復原的字數和所謂“凡千二十字”尚差67字。其具體數目不好驗證。從字形看當改釋“七”爲宜。《特牲》作“凡三千四百卌字”,《少牢》作“凡二千九百五十四字”,以上三篇使用新莽以前的用字。考慮到正文與《泰射》簡號22的情況,上述三例也不足爲奇。《服傳》無字數統計,《燕禮》“凡三千六十六字”“記三百三文”,《泰射》“凡六千八百五十八字”,以上三篇無涉判斷用字的信息。《有司》作“凡亖千八百字”,是新莽時期的寫法。

以上是前人未注意的在篇題和字數統計中含有時代特徵的實例的歸納。由於篇題和字數統計都是附屬於正文抄寫活動中的,故情況雖複雜,但其抄寫年代上限不早於正文的抄寫的時間,下限也不會超出正文與簡號抄寫年代的下限。同時,篇題和字數統計所反映的時代特徵也可以作爲正文抄寫時代的參考。

下面,我們來討論甲本各篇抄寫時間的跨度和個别篇的補抄問題。前面我們提到陳邦懷先生的文章有兩個作者默認的前提,一是默認簡號與正文同時,二是默認甲本《儀禮》是一個整體。這兩個前提掩蓋了甲本《儀禮》抄寫年代問題的複雜性。關於前一個“默認”我們已經用很大的篇幅論證過了。關於甲本《儀禮》是否是一個整體的問題,我們準備用簡單的筆墨再談一談。

甲本各篇雖然有多個抄手參與抄寫,但其形制與抄寫格式有諸多相似之處,簡號統一的用字風格也將各篇的抄寫年代拉到了一個平面上。種種跡象表明甲本《儀禮》是不同抄手根據一定的體例分抄而成的。因此甲本各篇抄寫時間的跨度不會很大,其主體應是同一時期的産物。偶有例外的是甲本中的補抄簡或其所補的對象,補抄簡的存在説明甲本《儀禮》不完全是一個整體。

甲本中有兩處比較明顯的補抄内容,分别是《特牲》的簡1~簡40,與《有司》的簡6與簡74~簡79。關於補抄現象的判斷陳夢家先生已有説明,本文不再贅述。(33)中國科學院考古研究所、甘肅省博物館編: 《武威漢簡》第61、66頁。這兩次補抄的性質與時間都不同。《特牲》簡40文末有大量未抄寫的空白,提示我們《特牲》的補抄簡是用寫有新莽簡號的簡1~簡40補没有簡號的《特牲》簡41~簡53,《特牲》的補抄簡實質上仍屬於甲本抄寫主體的部分。《特牲》簡41~簡53没有簡號,但由於是被補抄的對象,故抄寫年代在新莽年間抄寫的甲本主體之前。《有司》的補抄内容其年代上限不早於其所補的對象,即寫有新莽簡號的《有司》簡1~簡73。《有司》簡79背有字數統計“凡亖千八百字”,是新莽用字的風格,所以雖然《有司》的補抄簡時代晚於甲本主體的抄寫年代,其下限不晚於甲本主體的抄寫年代下限。因而仍可以將補抄的部分納入甲本主體抄寫年代的區間之中,即《特牲》的簡1~簡40,《有司》的簡6與簡74~簡79,抄寫時代也屬於始建國二年以後的新莽時期。

綜上,我們知道甲本的簡號與正文的抄寫同時,根據簡號的用字風格我們判斷武威漢簡《儀禮》甲本的抄寫年代在新莽年間。利用新莽簡的研究成果推測其具體時間大致在始建國二年(10年)以後的新莽時期。甲本的主體内容大概是同一時期抄寫的。其屬於補寫的内容,如《特牲》的簡1~簡40,《有司》的簡6與簡74~簡79時代也屬於上述時間段。《特牲》簡41~簡53是舊簡,年代上限不可考,年代下限不晚於該篇在新莽年間補寫的内容。