清華簡《書》類文獻 界定原則新探*

2020-01-04劉光勝

劉光勝

關鍵詞: 清華簡 《書》類文獻 界定原則

2008年7月,清華大學入藏一批戰國時期竹簡(簡稱清華簡),《書》類文獻是這批竹簡中的大宗。李學勤先生最早使用“《尚書》體裁”而不是“《尚書》”,來介紹清華簡中所存《書》類文獻的内容,(1)參李江濤: 《“清華簡”驚人發現,可窺堯舜“秘史”》,《新華每日電訊》2009年4月27日,第7版。説明他已經意識到清華簡與儒家《尚書》之間的區别。李零先生富有啓發性地指出: 清華簡《尚書》的概念和範圍是什麽?只限《書》百篇,還是包括《逸書》?或者講西周故事的都算?(2)李零: 《讀清華簡〈保訓〉釋文》,《中國文物報》2009年8月21日,第7版。欲研究清華簡《書》類文獻的相關史實及思想義理,考察古書成書的規律與特點,必須確定清華簡中哪些是《書》類文獻,哪些不是《書》類文獻。即確立相應的劃分原則與篇目範圍,是清華簡《書》類文獻研究中首先要回答的問題。

一、 清華簡與儒家《尚書》形成因素的差異

先秦時期《書》類文獻以類相存,多本别傳,處於變動不居之中。時代因素、地域文化、自然亡佚及選編者的主觀立場,都會對《書》類文獻的形成産生重要的影響。清華簡與儒家《尚書》形成背景存在諸多差異。

1. 成書下限不同。《漢書·藝文志》云:“《書》之所起遠矣,至孔子纂焉,上斷於堯,下迄于秦,凡百篇,而爲之序,言其作意。”孔子(前551—前479)曾經整理過《尚書》,時間是春秋末期,但《書》類文獻的編訂、整理,並非至孔子時代截止,至戰國時期可能又有新的《書》類文獻編入或亡佚。(3)《左傳》昭公二十八年:“晋祁勝與鄔臧通室。祁盈將執之,訪於司馬叔游。叔游曰:‘《鄭書》有之: 惡直醜正,實蕃有徒。’無道立矣,子懼不免。”《禮記·大學》:“《楚書》曰:‘楚國無以爲寶,惟善以爲寶。’”從《左傳》《禮記》引用《鄭書》《楚書》看,春秋戰國時期,鄭國、楚國的史官依然在撰作《書》類文獻。清華簡作爲戰國時期的《書》類文獻,實際一直處於動態發展之中,直到墓主人下葬時才最終固定下來,其時代已經接近戰國中期偏晚(前305±30年)。兩者相差兩百多年,墓主人所處之時代背景,已經與孔子明顯不同。

2. 地域文化不同。《尚書》成書於鄒魯地區儒者之手,而清華簡《書》類文獻是流傳於楚地的選編本。“周禮盡在魯矣”,(4)《左傳》昭公二年韓宣子之言。鄒魯地區崇尚禮樂文化,重視道德教化,是周人禮樂文化傳統保存較爲完好的國度。楚國雖保留了中原姬周文明的底藴,但蠻夷文化特徵明顯。楚人敬鬼神,好淫祀,巫風盛行,想象豐富,富有浪漫氣息。從嚴格意義上來講,魯文化與楚文化風格迥異,屬於異質文化。《書》類文獻最終要回歸社會,與國君,與貴族階層,與當地的文化傳統接軌。在不同地域文化中形成的《書》類文獻,必定會烙有當地文化的深刻印跡。墓主人收集清華簡《赤鵠之集湯之屋》《傅説之命》這些巫鬼色彩濃重的篇章,或許與楚地的文化習俗有一定的關聯。

3. 選編者主觀立場的差異。《書》類文獻的特點是以類相存,不同的選編者,選取的文獻範圍不同。選編者的主觀立場,直接對《書》類文獻系統的形成,産生重要影響。孔子崇尚道德教化,不語怪力論神,所以儒家《尚書》“去鬼神、泛道德化”的色彩非常濃厚。孔子以周公爲效法的楷模,做夢都想夢見周公,(5)《論語·述而》孔子曰:“甚矣,吾衰也!久矣,吾不復夢見周公。”所以《尚書》收録周公的誥命有八篇之多。

清華簡《書》類文獻不是如此,巫鬼色彩非常濃厚: 《尹至》篇上帝能言,他對於夏桀的追隨者,説全部斬殺,“一無遺”。《傅説之命》記載豕仲生了兩頭小豬,他違卜殺子,結果招致上天命傅説伐豕仲。周公作爲元聖,是西周禮樂文明的重要奠基者,但清華簡中周公的誥命相對偏少。儒家推崇堯、舜、禹、湯、文、武、周公,但這一聖王系統在清華簡《書》類文獻中並不存在。(6)截止到第九輯,清華簡中没有像《堯典》《舜典》《大禹謨》這樣講堯、舜、禹的專章文獻。清華簡墓主人不是孔門後學,不崇尚道德教化。主觀立場的差異,决定他並不會以儒家的標準作爲選編的依據。

綜上,以傳世本《尚書》篇目爲界定清華簡《書》類文獻的標準,《程寤》《命訓》不見於《尚書》,而見於《逸周書》。以百篇《書序》爲標準,清華簡《厚父》《封許之命》不見於百篇《書序》。清華簡墓主人與孔子所處時代不同,主觀立場不同,地域文化不同,清華簡與儒家《尚書》是在不同時空條件下形成的選編本。因此,界定清華簡《書》類文獻時,應注意到清華簡與《尚書》之間的差異,不能完全照搬儒家的選編標準和價值觀念。

二、 界定清華簡《書》類文獻的原則

清華簡《書》類文獻中,一類是見於今傳本《尚書》《逸周書》或傳世文獻引《書》的,往往容易確定。而另外一類不見於百篇《書序》,傳世文獻也從未稱引,往往成爲《書》類文獻界定的難點所在。關於清華簡《書》類文獻的判定標準,艾蘭女士認爲:

1. 《書》是——或假稱是——即時的歷史記載;

2. 包括古代(西周或者更早時期)君臣的正式演講;

3. 很多《書》包含“王若曰”這樣一種表達方式。(7)艾蘭: 《何爲〈書〉?》,《光明日報》2010年12月20日,第12 版。

艾蘭女士的標準,可以概括爲: 一是即時性,現場史官記録;二是時代、人物限制,西周以前的先王語録;(8)《尚書》止於春秋時期的秦穆公,艾蘭女士用“西周以前”界定清華簡《書》類文獻,似可再斟酌。三是“王若曰”的體例形式。

對於如何界定清華簡《書》類文獻,李守奎先生説:

1. 所記内容是三代文獻,下迄于春秋初年;

2. 語言風格或如《周書》佶屈聱牙,或有明顯的古老痕跡,不論是傳承還是仿擬;

3. 文體主要以訓誥等記言爲主。(9)李守奎: 《漢代伊尹文獻的分類與清華簡中伊尹諸篇的性質》,《深圳大學學報》(人文社會科學版)2015年第3期,第44頁。

李先生判定的標準,借鑒的是《尚書》成書年代、語言風格和文獻體例。艾女士與李先生的標準各有側重,互爲補充,非常富有指導意義。但他們强調《尚書》文本内容、體例特點,卻忽視了“清華簡是文物”的一面。

層位學、類型學,是考古研究中最重要的方法。清華簡是盜掘品,流失於香港文物市場,没有考古發掘背景,層位學已經失效。但類型學的方法,即按照形制、字體及書寫風格分類,界定《書》類文獻的篇目,是否有其價值與意義?我們認爲,界定清華簡《書》類文獻的標準,應遵循以下三個原則:

一是整體性原則。即把清華簡形制、字體、書寫風格與文本内容,看作一個整體進行考察。清華簡第一册《祭公之顧命》《程寤》《皇門》等篇發表之後,我們把簡長45厘米左右、三道編繩,作爲界定《書》類文獻的標準之一。(10)參拙作: 《清華簡與先秦〈書〉經傳流》,《史學集刊》2012年第1期,第76—85頁。劉成群、黄澤鈞等先生對此持反對意見,他們主張郭店《緇衣》32.5公分,上博《緇衣》54.3公分,相同的文獻,兩座墓中的竹簡卻尺寸差異如此之大,可見在先秦時期,此應尚未成爲定制。因此竹簡的長短形制,無法成爲《書》類文獻的判别條件。(11)參劉成群: 《清華簡與古史甄微》,上海古籍出版社2016年,第 55 頁;黄澤鈞: 《出土文獻中“書類文獻”判别方式討論》,“出土文獻與尚書學研究國際學術研討會”論文,上海大學歷史系2018年,第129頁。

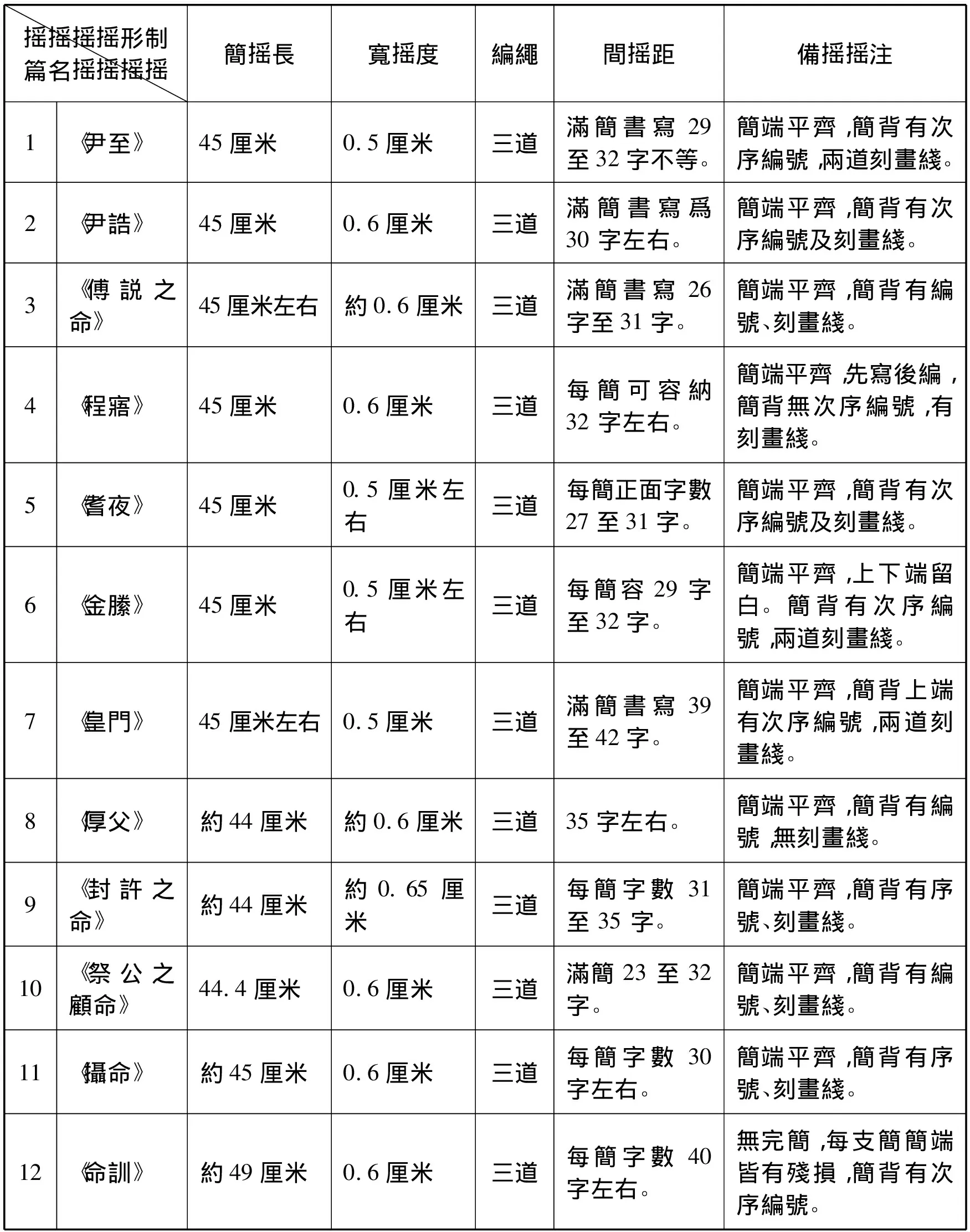

戰國時代,諸侯國割據,各國的書寫制度不一,竹簡形制尚未形成定制,但是否意味着當時竹簡没有特例存在?郭店簡《緇衣》與上博簡《緇衣》屬於不同墓葬、不同批次,而清華簡《書》類文獻屬於同一個墓葬之内的文獻,兩者之間是否具有可比性?我們將清華簡公認《書》類文獻的形制,列表如下:

清華簡《書》類文獻竹簡形制對照表

見於《尚書》《逸周書》的篇目,如《金縢》《傅説之命》《皇門》等,符合我們定的標準: 三道編繩,簡長45厘米左右。不見於《尚書》《逸周書》的篇目,如《厚父》《封許之命》等,同樣也符合我們所説的條件。清華簡第八册新近出版,其中《攝命》一篇爲《書》類文獻,32枚簡,簡長約45厘米,寬0.6厘米,也與此標準相合。但最明顯的反證,是清華簡《命訓》,該篇簡長約49厘米,與我們所説的標準明顯有出入。《命訓》出現之後,我們的觀點有所變化。在界定《書》類文獻時,文本内容、體例是第一位的,竹簡形製、字體及簡背刻劃綫等居於次要的位置。

但能否將竹簡形制、字體、書寫風格及簡背刻畫綫,完全捨棄呢?清華簡《赤鳩之集湯之屋》雖然神話色彩濃厚,缺少對治國大道的闡發,但簡長45厘米,三道編繩,簡背刻畫綫與《尹至》《尹誥》緊密相連,書手抄寫筆跡一致,爲同一抄手書寫。《赤鵠之集湯之屋》與《尹至》《尹誥》故事情節、人物稱謂密切相關,共同構成了一個密不可分的叙事整體。《尹誥》《尹至》明確是《書》類文獻,因此清華簡《赤鵠之集湯之屋》可能不是文學小説,而屬於先秦《書》類文獻。(12)參見拙作: 《同源異途: 清華簡〈書〉類文獻與儒家〈尚書〉系統的學術分野》,《中國高校社會科學》2017年第2期,第116—128頁。如果只考慮文本内容,完全脱離對竹簡形制因素的考量,我們對《赤鵠之集湯之屋》的認識,就未必到位。對於竹簡的研究,應當是整體性、全方位的。我們不能因爲戰國時期竹簡形制尚未形成定制,便否認某些特例的存在。尤其在據文本内容難以定論時,更要留意竹簡形制、字體及書寫風格,包括簡背刻畫綫可能潛藏着的文獻信息。

二是參照性原則,即以《尚書》《逸周書》作爲清華簡《書》類文獻的參照。竹簡形制只是一種參照,並非絶對的標準,同時也要結合文本内容來考察。艾蘭女士主張把《書》定義爲一種書面作品的樣式,而不是已知史料彙編的章節。這樣定義的話,可以無須糾結於《尚書》和《逸周書》的複雜歷史便可對《書》進行研討。(13)艾蘭: 《何爲〈書〉?》。傳世文獻是出土文獻的坐標系,《尚書》《逸周書》雖然經歷後世多次删改,但它們與清華簡同源,歷春秋、戰國流傳至今,依然保存着大量早期文獻的資訊。筆者認爲,對清華簡《書》類文獻的判定,不能完全脱離《尚書》《逸周書》等文獻的參照而另起爐灶。

1. 以傳世本《尚書》《逸周書》爲基點。和《尚書》《逸周書》對應的篇目,(14)需要指出的是,先秦時期《尚書》《逸周書》爲一個整體,因此《逸周書》的相關内容,也是判定《書》類文獻的重要尺規。如清華簡《傅説之命》《程寤》《金縢》《皇門》《祭公之寡(顧)命》《命訓》等,可直接歸入清華簡《書》類文獻。

2. 參照《書小序》。《書小序》記載高宗作《説命》三篇,而清華簡中《傅説之命》果然是三篇。朱熹曾懷疑《書小序》,但從目前的情況看,《書小序》不是後儒偽造,其時代當在先秦時期。《尹誥》又稱《咸有一德》,見於《書小序》,此是把清華簡《傅説之命》《尹誥》納入《書》類文獻的重要原因之一。(15)清華簡與儒家《尚書》屬於不同的系統,要辯證地看待《書小序》的作用: 見於《書小序》的,一般都是《書》類文獻;不見於《書小序》的,並不意味着一定不是《書》類文獻。

3. 充分利用傳世文獻的引文、注疏。《尚書》在流傳過程中,很多篇目已經亡佚。對於清華簡中不見於傳世《尚書》《逸周書》的篇目,如果傳世文獻引用過,明確屬於《尚書》的,亦要劃歸《書》類文獻。《禮記·緇衣》引《尹吉》曰:“惟尹躬及湯,咸有壹德。”又引《尹吉》曰:“惟尹躬天見于西邑夏,自周有終,相亦惟終。”據鄭玄注,《尹吉》即是《尹誥》,《尹誥》明確爲《尚書》篇目。《緇衣》引文的第一句及第二句的前半句話,見於清華簡《尹誥》,我們將清華簡《尹誥》歸入《書》類文獻,主要理由即在於此。清華簡《厚父》不見於《尚書》《逸周書》,也不見於《書小序》。《厚父》篇説“故天降下民,設萬邦,作之君,作之師”,(16)清華大學出土文獻研究與保護中心編: 《清華大學藏戰國竹簡(伍)》,中西書局2015年,第110頁。孟子引用近似的文句,並稱之爲“《書》曰”,此爲定《厚父》爲《書》類文獻的重要緣由。

三是“由已知推定未知”的原則。依據傳世文獻,判定哪些明確是《書》類文獻的篇目,然後概括出相應的規律和特點來,由易到難,由已知推定未知,再考察那些不見於傳世文獻的篇目。

1. 以先王治政爲中心。《尚書》作爲政治類文獻,其主體有特定限制,就是先王。《荀子·勸學》:“書者,政事之紀也。”又《史記·太史公自序》説:“《書》記先王之事,故長於政。”《尚書》重要的文獻特徵是以上古帝王爲中心,圍繞着國家如何治理展開。同樣的,清華簡《書》類文獻的體例,也應以三代先王爲核心,以爲政之道作爲闡發的主旨。清華簡如果符合《尚書》的文獻體裁,屬於先王之訓辭,闡明經世治國之大法,有時雖不見於傳世文獻徵引,不見於《書小序》,但也可考慮歸入《書》類文獻。非常明顯的例證,是清華簡《封許之命》。

2. 符合典、謨、訓、誥、誓、命的文體。劉知幾《史通·六家》曰:“蓋《書》之所主,本於號令,所以宣王道之正義,發話言於臣下。故其所載,皆典、謨、訓、誥、誓、命之文。”(17)劉知幾: 《史通通釋》,上海古籍出版社2015年,第4頁。《尚書》有典、謨、訓、誥、誓、命等不同文體,以記言爲主,典型的句式是“王若曰”。

3. 佶屈聱牙的語言風格。韓愈《進學解》説:“周《誥》殷《盤》,佶屈聱牙。”《尚書》通行雅言,同時雜以方言口語,(18)顧頡剛先生説:“周民族起於渭水流域,説的是一口陝西方言,史官忠實記録了下來。”參顧頡剛: 《〈尚書·大誥〉今譯(摘要)》,《歷史研究》1962年第4期,第27頁。造成它的語言艱深晦澀,後人多以“佶屈聱牙”來概括《尚書》的語言特點。清華簡《書》類文獻和《尚書》一樣,脱胎於三代時期,佶屈聱牙、古樸典雅,應是其語言的整體風格。清華簡《厚父》與西周大盂鼎頗爲相似,《封許之命》的語詞、文風,與西周文獻、册命金文非常接近。

語言風格仁者見仁,智者見智,標準有時不好界定。筆者認爲,語言風格的具體表現,可以用辭例和語法作爲參照,如“如台”“非彝”“膺受大命”“經德配天”等。清華簡《傅説之命》丙篇武丁曰:“昔在大戊,克(慎)五祀,天章之用九德,弗易百姓。惟時大戊蓋曰:‘余不克辟萬民。余罔墜天休,式惟三德賜我,吾乃敷之于百姓。’”(19)清華大學出土文獻研究與保護中心編: 《清華大學藏戰國竹簡(叁)》,中西書局2012年,第128頁。“三德”見於《尚書·洪范》《吕刑》,“三德”與“九德”並見於《皋陶謨》,關鍵性術語的出現,可作爲判定《書》類文獻的標準之一。

4. 時間斷限。清華簡《書》類文獻,要以三代文獻爲主體。清華簡《殷高宗問三壽》《湯處於湯丘》《湯在啻門》雖然以商代先王爲中心,但思想體系建構複雜,頗類似於諸子,其時代不可能太早。

總之,不同時期的人,對《書》類文獻的“類”理解不同,如漢代班固和清華簡墓主人。因此界定《書》類文獻的標準,必須追溯墓主人所處的時代,要回歸清華簡自身。劃定《書》類文獻的標準,内容是第一位的,但不能完全忽視竹簡形製的作用。清華簡作爲新出土文物,要竹簡形制、文本内容、體例及語言風格等方面,做全方位、整體性考察。劃分清華簡《書》類文獻的原則有三: 一是整體性原則;二是參照性原則,凡和《尚書》《逸周書》對應,或傳世文獻有内容稱引的篇目,可直接歸入《書》類文獻;三是“由已知推定未知”的原則,對於不見於傳世文獻的篇目,如《封許之命》,則從文體、語言風格等方面予以推定。清華簡《書》類文獻前所未見,存在諸多的不確定性,要從形制、文本内容及語言風格等多角度、多方面進行綜合考察,才能得出近真的結論。

三、 班固《漢志》與墓主人對《書》類文獻的理解有所不同

《赤鵠之集湯之屋》(簡稱《赤鵠》)見於清華簡第三册,主要講述小臣伊尹偷喝羹湯,爲躲避商湯責罰,投奔夏桀的事蹟,帶有明顯的神話傳説色彩。《漢書·藝文志》説:“小説家者流,蓋出於稗官。街談巷語,道聽塗説者之所造也。”首列《伊尹説》二十七篇,並注云:“其語淺薄,似依託也。”李學勤先生據此指出,《赤鵠之集湯之屋》的性質可説與《伊尹説》類似,但成篇年代要早一些。(20)李學勤: 《新整理清華簡六種概述》,《文物》2012年第8期,第66—71頁。

黄德寬先生强調《赤鵠之集湯之屋》的發現,再現了先秦時期“小説”的原貌,儘管其是否爲“伊尹説”之佚篇尚無法判定,但將其性質作爲“小説”來認定應該是不成問題的。(21)黄德寬: 《清華簡〈赤鵠之集湯之屋〉與先秦“小説”——略説清華簡對先秦文學研究的價值》,《復旦學報》(社會科學版)2013年第4期,第81頁。《赤鵠之集湯之屋》語言淺薄,不曾講治理國家的大道大法,似後儒依託。黄先生借助《漢志》對“小説”特點的歸納,將《赤鵠之集湯之屋》歸入小説家之言。伊尹與商湯的事蹟,在先秦時期廣爲流傳,所以相關的文獻材料也特别豐富。《漢書·藝文志》將之分爲三類: 《書》類文獻、道家文獻及小説。李守奎先生參照《漢志》的分類,將《尹至》《尹誥》定爲《書》類文獻,《湯處於湯丘》《湯在啻門》爲道家文獻,《赤鵠之集湯之屋》爲小説家之言。(22)李守奎: 《漢代伊尹文獻的分類與清華簡中伊尹諸篇的性質》第48—49頁。《漢書·藝文志》是現存最早的圖書分類目録,所以學者多用《漢志》作爲界定清華簡《書》類文獻的標準。

《赤鵠》《尹至》及《尹誥》三篇竹簡形制的共同之處: 簡端平齊,簡長相同,都是45厘米;編繩數一致,皆爲三道編繩;簡背都有序號;字體出於一人之手筆,滿簡書寫的字數及字間距基本一致。清華簡《赤鵠》《尹至》《尹誥》三篇簡背皆有刻畫綫,第一道刻畫綫從《赤鵠》簡1頂端開始,走勢左高右低,一直連貫至《尹至》第3支簡。第二道刻畫綫從《尹至》簡4、簡5開始,貫穿《尹誥》的全篇。《赤鵠》簡15與《尹至》簡1,劃綫與兩道竹節全部密合,故可以推定《尹至》當接於《赤鵠》篇之後,爲有意識的編聯。(23)參肖芸曉: 《試論清華竹書伊尹三篇的關聯》,《簡帛》第8輯,上海古籍出版社2013年,第471—476頁。

《赤鵠之集湯之屋》篇爲滅夏前,伊尹與商湯互生猜忌,伊尹奔夏;《尹至》爲滅夏中,兩人盟誓,協同翦夏;《尹誥》爲滅夏後,君臣同心,總結夏亡的經驗教訓。因此可以説,三篇時間上前後相連,故事情節首尾呼應,人物稱謂相近,共同構成了密切聯繫的叙事整體。(24)參拙作: 《同源異途: 清華簡〈書〉類文獻與儒家〈尚書〉系統的學術分野》,《中國高校社會科學》2017年第2期,第116—128頁。《赤鵠之集湯之屋》《尹至》《尹誥》,在墓主人看來應屬於同一性質的書。(25)劉成群: 《清華簡〈赤鵠之集湯之屋〉文體性質再探》,《學術論壇》2016年第8期,第100—105頁。

爲何先秦的《書》類文獻,至漢代歸入小説文體呢?《漢書·藝文志》曰:

儒家者流,蓋出於司徒之官,助人君順陰陽明教化者也。游文於六經之中,留意于仁義之際,祖述堯舜,憲章文武,宗師仲尼,以重其言,於道最爲高。

《漢志》將先秦學術分爲九流十家: 儒家、道家、陰陽家、法家、名家、墨家、縱横家、雜家、農家及小説家。儒家“于道最爲高”,排在第一位。它還多次引用孔子之語,評論諸子,以孔子之語作爲評判是非的標準。《漢志》認爲只有孔子整理的《書》才稱爲“經”,經的地位高於諸子著述。又《漢書·儒林傳》説:“六藝者,王教之典籍,先聖所以明天道,正人倫,致至治之成法也。”儒家以六藝作爲自己王道理想的寄託,《漢志》便首列六藝經典,次列諸子著述。它站在儒家的學術立場之上,重新編排古書的先後順序。在《漢志》的目録編撰之中,彰顯出强烈的“尊孔崇儒”的思想傾向。

我們知道,漢武帝“罷黜百家,推明孔氏”,自此儒家思想上升爲中國古代社會的正統觀念。《漢書·藝文志》雖爲班固所撰寫,但實際是由劉向《别録》、劉歆《七略》改編而來。《七略》成書在西漢後期,當時儒家思想已經成爲社會主流意識形態。因此,《漢書·藝文志》本質上是依據儒家正統思想,對早期文獻重新劃分、編排的結果。清華簡《赤鵠之集湯之屋》與《尹至》《尹誥》在墓主人那裏,屬於同一種性質的書,是《書》類文獻。但按照《漢書·藝文志》,《尹至》《尹誥》屬於《書》類文獻,《赤鵠之集湯之屋》屬於“小説”類。墓主人處於戰國時期,與劉向父子、班固時代懸隔,《漢志》體現的是漢代儒家正統觀念,它對《書》類文獻的劃分,與墓主人的認識存在明顯的距離。

二十世紀七八十年代以來,郭店楚墓竹簡、上海博物館藏戰國楚竹書、清華大學藏戰國竹簡、安徽大學藏戰國竹簡等大量簡帛文獻面世。對於這些文獻如何分類,是後續簡帛研究的基礎所在。由於《漢書·藝文志》是現存最早的圖書目録,所以學界最常見的做法,是參照《漢志》的文獻分類方法梳理新見的出土簡帛文獻。而我們指出墓主人與班固之間對於“類”認識的差異,意在説明完全照搬《漢志》作爲先秦出土文獻分類的標準,可能會造成不恰當,甚至是錯誤的歸類。

綜上所述,不同時代的人,對於《書》類文獻的認識是不一樣的。文獻劃分,不同時期有不同的標準。界定清華簡《書》類文獻,是一項複雜的系統工程,要從竹簡形制、字體及文本内容,做全方位、整體性考察。《漢志》的分類實出於劉向、劉歆,他們爲西漢末期人,距離先秦已經年代久遠。先秦時期流傳着很多伊尹傳説,其中有些並不符合儒家的價值觀念。《赤鵠之集湯之屋》由先秦《書》類文獻至漢代小説歸類的變化,很可能與儒家思想成爲社會主流意識形態有關。《漢志》對《書》類文獻的界定標準,與墓主人並不一致。我們應該由清華簡本身出發,直接考察先秦時期墓主人對於《書》類文獻的認識,而不是固執於《漢志》對文獻的分類,用漢儒的標準來推定是非。