关节镜下双袢法Latarjet手术后喙突骨块塑形的研究

2020-01-03钟名金柳海峰朱伟民欧阳侃彭亮权李皓冯文哲陈康李瑛许鉴陆伟王大平

钟名金 柳海峰 朱伟民, 欧阳侃 彭亮权 李皓 冯文哲 陈康 李瑛 许鉴 陆伟, 王大平,

肩关节复发性脱位在年轻运动人群中十分常见。对于运动要求不高、无明显肩骨缺损的患者,单纯行关节囊盂唇复合体的修复(Bankart术)可以取得良好的临床效果[1-2]。但对于喜欢体育活动或(和)伴有骨缺损的患者仍然存在较高复发脱位的风险,肩关节复发性脱位是目前骨科和运动医学医师面临的严峻挑战[3]。Latarjet手术即喙突转位术,是将喙突截骨后将带有联合腱喙突骨块穿过肩胛下肌后用螺钉转固定于肩盂前下缘,使肩关节脱位的手术后复发率明显下降,重返术前运动的比率及患者满意度明显提高[4-5]。随着关节镜技术的发展,Lafosse等[6]于2007年首次将传统的切开latarjet手术转为全镜下操作,取得了良好的临床效果。镜下Latarjet手术比起传统切开手术有创伤小、出血少、恢复快、同时可以观察关节内其他病变等优点,该技术得到多数学者的推广和改良[7-9]。Gendre等[10]改变了传统的螺钉固定喙突骨块的方式,首次报道了双袢固定喙突骨块的镜下Latarjet手术。他们认为采用双袢固定能有效避免由于螺钉置入角度不佳产生的骨块位置不良。骨块吸收所致螺钉裸露产生的骨关节退变,以及断钉和过内的入路导致的臂丛及其分支的损伤等并发症[10-11]。

无论是传统的切开还是镜下螺钉固定Latarjet手术,已有大量的文献报道了螺钉固定latarjet术后喙突骨块的吸收和不愈合导致患者术后出现复发脱位或肩关节疼痛、退变等症状[12]。多数学者认为理想的喙突骨块应该固定在关节盂平面中心以下与关节面平面平行,或者位于关节盂稍微偏内、或至少不要偏外高出关节盂平面的位置,以避免术后肱骨头与骨块或螺钉造成碰撞引起关节退变[13-14]。但是采用双袢法固定,不同于螺钉的坚强固定,喙突骨块与关节盂之间为非坚强内固定。前期的研究发现,关节镜下双袢法latarjet术中将喙突骨块固定在高于关节面水平,经过1年左右的塑形,骨块最终与关节面平行融合,恢复了关节盂的“梨”形态,形成与肱骨头运动轨迹相符的弧形关节面,而且盂肱关节并没有出现撞击性退变[15]。因此本研究的目的在于观察关节镜下双袢法latarjet术后喙突骨块塑形变化过程,报道一种新的不同于传统螺钉固定法latarjet术后喙突骨块的塑形方式。

对象与方法

一、研究对象

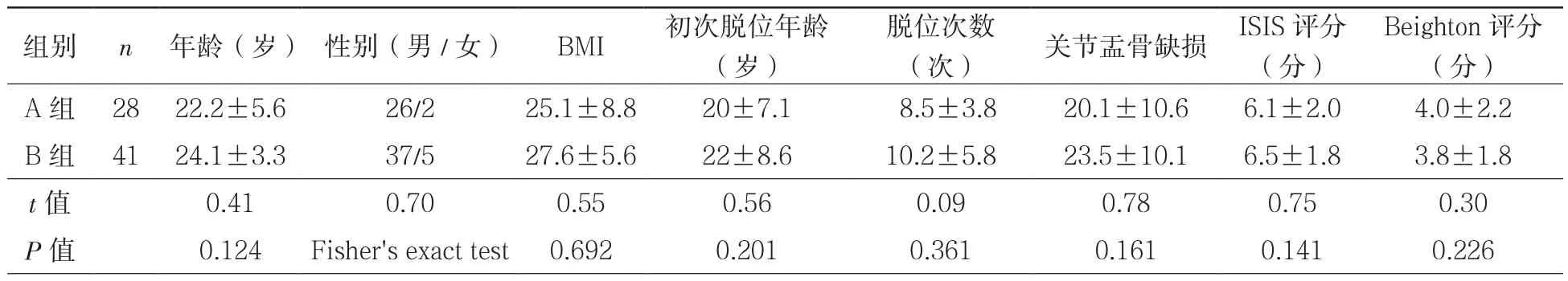

回顾性分析2014年10月至2016年10月70例关节镜下双袢法Latarjet手术治疗的患者。根据术后CT上喙突骨块与关节盂平面的水平关系分为:高于关节盂平面组(A组,n=28)和与关节盂平面相平或低于关节面5 mm以内组(B组,n=42)。两组在年龄、性别比例、肩关节不稳指数评分(instability severity index scole,ISIS)、关节盂骨缺损等方面无显著差异(表1)。

二、纳入及排除标准

纳入标准:(1)患者年龄40岁以下,诊断均为复发性肩关节前脱位;(2)术前CT显示关节盂存在明显的骨缺损;(3)手术方式为关节镜下双袢法latarjet术;(4)术后CT显示喙突骨块中心位于关节盂4:00~5:00位置;(5)患者同意在术前、术后即刻、术后1个月、术后3个月、术后6个月和术后12个月进行CT检查;(6)患者病例资料完全,随访时间至少12个月。

排除标准:(1)肩关节骨性关节炎;(2)既往肩关节手术史;(3)喙突骨块位置中心高于4:00或低于5:00或骨块高于关节面5 mm以上。

二、术前评估

详细记录入选患者初次脱位的年龄、脱位的次数、ISIS评分、关节松弛度(Beighton评分)等。采用美国肩肘外科协会评分(American shoulder and elbow surgeons,ASES)和Rowe评分系统进行肩关节功评估。手术指征[3-16]为:①ISIS>3分;②脱位次数>5次;③关节盂骨缺损>15%或骨缺损>10%合并Hill-sachs损伤。

三、手术方法

关节镜下双袢法Latarjet术的具体手术方法已在前期研究中进行了详细报道[15]

表1 患者资料术前评估(±s)

表1 患者资料术前评估(±s)

注:ISIS为肩关节不稳指数;BMI为体重指数

组别 n 年龄(岁) 性别(男/女) BMI 初次脱位年龄(岁)Beighton评分(分)A组 28 22.2±5.6 26/2 25.1±8.8 20±7.1 8.5±3.8 20.1±10.6 6.1±2.0 4.0±2.2 B 组 41 24.1±3.3 37/5 27.6±5.6 22±8.6 10.2±5.8 23.5±10.1 6.5±1.8 3.8±1.8 t值 0.41 0.70 0.55 0.56 0.09 0.78 0.75 0.30 P 值 0.124 Fisher's exact test 0.692 0.201 0.361 0.161 0.141 0.226脱位次数(次) 关节盂骨缺损 ISIS评分(分)

1.喙突截取与准备:全身麻醉后采用沙滩椅位,以喙突为中心取3 cm纵行长切口,分离暴露喙突,切断喙肩韧带与大部分胸小肌,喙突截骨2 cm。于喙突长轴等距分别钻制相距6 mm的3.0 mm、2.4 mm骨道,远蒂端骨道(2.4 mm)穿好PDS线;近蒂端骨道(3.0 mm)上表面放置endobutton并于中央2孔穿入3条高强线穿过近蒂端骨道待用;另外一条高强线穿入endobutton侧孔用于与防旋转锚钉线打结用。将该切口部分缝合关闭,保留8 mm间隙作为前方入路。

2.肩胛下肌劈开与关节盂骨床准备:建立后入路,镜下监视建立前上入路,于关节盂3:00位置的前缘钻取2.5 mm孔用于定位。前上观察,后入路置入交换棒定位后,平关节盂劈开肩胛下肌,暴露并保护腋神经,由肩胛下肌裂口观察关节盂、新鲜化关节盂骨床。

3.喙突骨块转位与固定: 通过后入路交换棒套入特制双筒定位器,从后方于关节盂5:00位置钻制 2.4 mm 导针,并用 4.5 mm endobutton 钻扩孔,过PDS线备用。PDS线引导预先留置的骨块endobutton三条高强线从后侧入路拉出,将骨块拉入关节并贴合到关节盂后打结固定;喙突另一高强线使用无结锚钉(2.9 mm,Arthrex)固定与关节盂,防止骨块与endobutton旋转。

四、康复方案

术后肩关节使用外旋0°颈腕吊带固定3周后在康复师指导下开始做患肢被动活动锻炼,术后6周可去除吊带并逐渐恢复日常活动,但避免做大力抗阻屈肘肌力练习。术后3个月逐渐恢复全范围肩关节活动,术后6个月逐渐恢复体育运动,术后12个月完全恢复正常运动水平。

五、术后随访计划

患者术后2周、1个月、3个月、6个月、12个月和18个月返回医院随访,此后每年随访1次。随访过程中患者出现复发脱位、半脱位或不稳均视为手术失败。记录术后终末随访时的肩关节功能。

六、CT评估

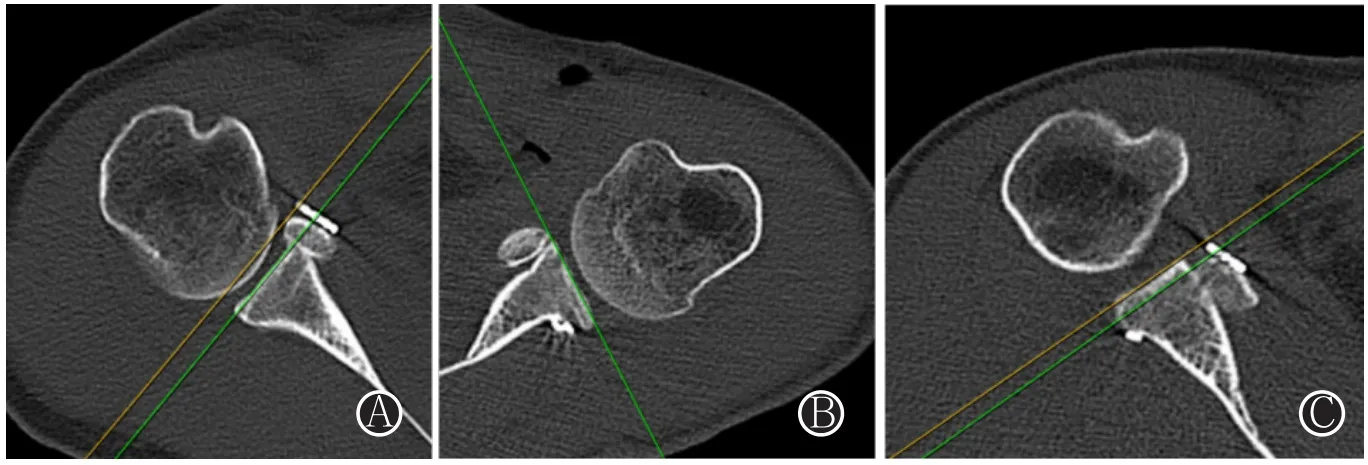

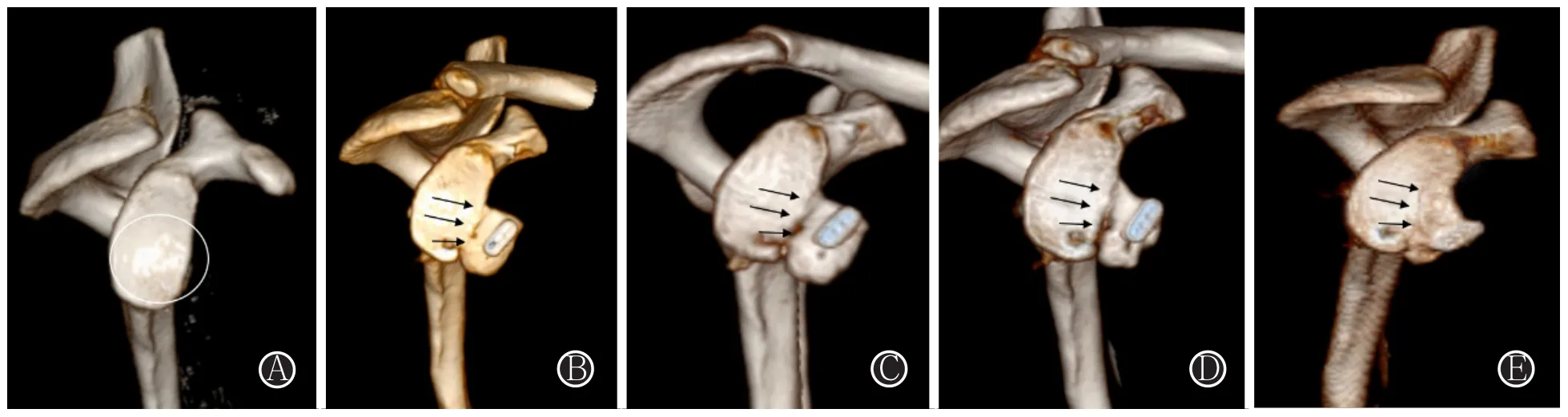

术前行同一窗口的双侧肩关节三维CT检查,了解健侧肩关节“梨”形关节盂形态及评估患侧肩关节关节盂骨缺损(图1)。在术后3个月、6个月和12个月分别行三维CT检查,分别在横断位和矢状位上评估喙突骨块塑形情况。

图1 双肩关节三维CT扫描 图A:二维CT横断面显示患侧肩关节盂前下部骨缺损(白色箭头);图B:三维CT显示患侧肩关节关节盂en-face面关节盂骨缺损(白色箭头);图C:三维CT显示健侧肩关节关节盂en-face面关节盂的“梨”形形态(白色箭头)

七、统计学分析

结 果

一、喙突骨块塑形观察

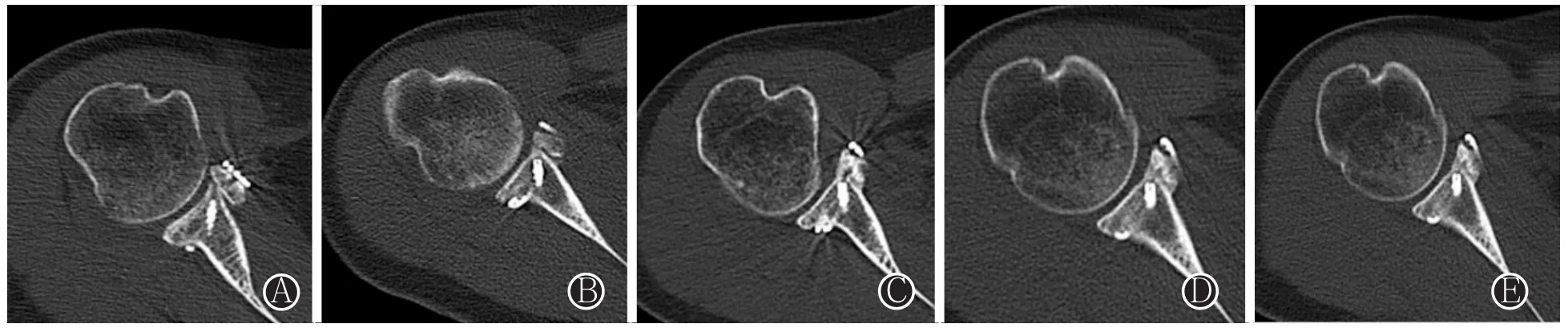

术后即刻CT显示A组喙突骨块高于关节面(3.4±1.5)mm,B组喙突骨块在低于关节面(1.8±1.2)mm的位置(图2)。A组术后喙突骨块与关节盂完全愈合平均在(4.5±1.5)个月,B组平均在(4.0±1.3)个月,两组均无骨块未愈合的病例。

从CT横断面观察(水平方向),A组高于关节面的骨质被吸收,最终与关节面呈同心圆的弧形,均达到骨性愈合,而未出现肱骨头与喙突骨块撞击形成的盂肱关节骨关节炎(图3)。B组骨块外缘与关节盂距离随着时间延长有轻度的吸收,平均(0.32±1.1)mm,最终也为骨性愈合,未出现盂肱关节骨关节炎。

从CT三维重建en-face面垂直方向,随着时间的延长,A组和B组喙突骨块不仅仅在骨块接触区域愈合,在骨块的上下缘均有骨痂形成,填充于关节盂缺损区域,最终骨块-关节盂之间的骨质相互融合(图4)。最终愈合的结果是骨痂形成倾向于“梨”形圆心内补缺的现象,多余的骨质基本吸收,形成与健侧肩关节关节盂的“梨”形结构类似的形态(图5)。

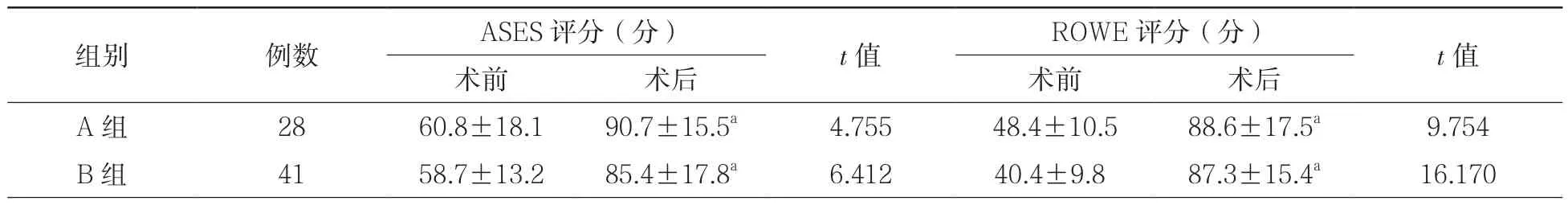

二、术后临床疗效评估

所有患者术后随访时间12~24个月,平均(14±2.8)个月。B组1例患者在6个月失访。术后B组的1例患者出现喙突切口脂肪液化,经换药2周后伤口愈合。两组病例均未出现伤口感染、腋神经损伤、喙突骨块骨折等并发症。所有患者均恢复正常生活,无再脱位和不稳感,恐惧试验和再复位试验阴性。61例(88%)患者可进行剧烈对抗运动。A组术前及终末随访时平均ASES评分为(60.8±18.1) 分 和(90.7±15.5) 分(P<0.01),ROWE评 分(48.4±10.5) 分 和(88.6±17.5) 分(P<0.01)。B组术前及终末随访时平均ASES评分为(58.7±13.2)分和(85.4±17.8)分(P<0.01),ROWE评分为(40.4±9.8)分和(87.3±15.4)分(P<0.01) (表2)。

讨 论

Latarjet术稳定肩关节的机制在于:(1)转位的喙突骨块填充了肩盂缺损,重建了肩盂的宽度;(2)肩关节外展外旋时联合肌腱具有“sling”效应;(3)修复关节囊盂唇复合体加强前方稳定[17-18]。因此,对于肩盂存在明显的骨缺损、前方软组织质量很差、患者运动需求高或Bankart手术失败的复发性肩关节前脱位患者,latarjet手术是十分有效的手术方法[5-8]。

传统的latarjet手术(开放或镜下)都是使用1或2枚螺钉将喙突骨块固定在关节盂上,这种固定方式的临床效果总体满意[8]。但是经过长期的临床观察,使用螺钉固定容易出现神经血管损伤、骨块骨折和螺钉断裂等并发症[10-12]。骨吸收也是螺钉固定后常见现象。朱以明等[19]报道63例切开latarjet术后喙突骨块吸收的发生率在90%以上,9.5%的患者螺钉完全外露。术中螺钉位置不当或骨质吸收造成螺钉外露,在肩关节活动时肱骨头与螺钉发生撞击,引起肩关节退变。Lafosse等[20]报道了62例行latarjet手术的患者术后随访结果,其中3例出现了明显的骨块吸收,造成螺钉外露,最终需要再次手术取出螺钉。Lunn等[21]报道了46例latarjet手术复发脱位的病例,其中13例喙突骨块出现明显的骨吸收,作者认为这是导致latarjet术失败的风险因素。Gendre等[10]首次使用双袢法固定喙突骨块,可以有效的避免螺钉引起的相关并发症,骨块位置的满意度至少94%以上,远远高于切开或镜下螺钉固定latarjet术。本研究前期临床采用双袢法固定喙突骨块位置优良率也在90%以上。因此,双袢法固定是一种可替代传统螺钉固定的技术方法[11]。

Latarjet术后喙突骨块的位置是决定手术成功的关键。目前认为喙突骨块的外侧面固定在关节盂平面稍微偏内、或至少不要偏外高出关节盂平面的位置,并最终与关节盂形成骨性愈合[11]。传统latarjet手术使用螺钉进行坚强固定,在愈合过程中一般无内外骨痂生成,容易造成不愈合。一旦术中将喙突骨块置于高于关节面的位置,在肩关节活动时肱骨头与骨块或螺钉发生撞击,造成关节退变[12]。而在双袢固定为非坚强固定,骨块与关节盂存在相对移动(微动),局部易形成骨痂,通过“二期愈合”,骨块的塑形能力很强,是一种更有利的修复形式[22-23]。再者,喙突骨块始终受到来自肱骨头和联合腱向前下方的应力,根据Wolf定律,应力作用刺激成骨细胞增殖,应力轴线上成骨细胞相对活跃,形成坚强的板层骨;应力轴线以外破骨细胞相对活跃,使多余的骨痂被吸收清除,最终形成适应生理功能的骨性愈合[23-25]。

Boileau等[11]报道了采用双袢固定法laterjet术治疗了76例肩关节复发性前脱位的患者,术后伤口感染、神经血管损伤等并发症,术后平均随访14个月(6~24个月),75例患者未诉肩关节不稳,1例橄榄球运动员在术后5个月由于再次损伤出现肩关节半脱位但未再次手术。终末随访时,术后ROWE评分95分(84~100分),Walch-Duplay评分96分(86~100分),93%的患者恢复到伤前运动水平。本组研究中,两组患者术后ASES评分和ROWE评分均较术前明显改善(P<0.01),69例患者(A组+B组)中61例(88%)恢复对抗运动。结合文献报道与本研究结果,作者认为,关节镜下双袢法Latarjet术不仅是固定方式的改良,而且能够显著改善肩关节前向不稳患者的肩关节功能,提高重返运动率。

表2 两组患者术后功能评估(±s)

表2 两组患者术后功能评估(±s)

注:与术前比较,aP<0.01

组别 例数 ASES评分(分) t值 ROWE评分(分) t值术前 术后 术前 术后A 组 28 60.8±18.1 90.7±15.5a 4.755 48.4±10.5 88.6±17.5a 9.754 B 组 41 58.7±13.2 85.4±17.8a 6.412 40.4±9.8 87.3±15.4a 16.170

图2 CT横断位上喙突骨块与关节盂的相对位置骨块高于关节面(图A),骨块与关节面相平(图B)或低于关节面(图C)

图3 从CT横断面观察A组喙突骨块高于关节面,随着时间的延长高于关节面的部分骨质塑形,形成与关节面呈同心圆的弧形 图A:术后即刻CT片;图B:术后1个月CT片;图C:术后3个月CT片;图D:术后6个月CT片;图E:术后12个月CT片

图4 随着时间的延长,喙突骨块在垂直方向上形成骨痂,与关节盂形成骨性愈合 图A:术前CT片;图B:术后即刻CT片;图C:术后3个月CT片;图D:术后6个月CT片;图E:术后12个月CT片

图5 喙突骨块在en-face面上形成与健侧关节盂“梨”形结构类似的形态 图A:术前CT片;图B:术后1个月CT片;图C:术后3个月CT片;图D:术后6个月CT片;图E:术后12个月CT片

作者发现采用双袢法固定latarjet术后,喙突骨块偏外的病例(A组)不仅没有发生骨关节炎的改变,水平方向上高于关节面的骨质逐渐被吸收,骨块周围的骨质向周围延伸、塑形的形态趋向于符合肱骨头运动的弧形关节盂。垂直方向上也可以发生塑形,骨块上下缘倾向于“梨”形圆心内补缺的现象,圆外的的骨质基本吸收。因此作者认为,采用双袢法将喙突骨块固定在关节盂上,骨与骨之间有微量的活动,可以使成骨细胞活跃产生大量的骨痂,这些骨痂在今后的愈合当中逐渐长牢,而随着肩关节的逐渐恢复正常运动,肱骨头在关节盂弧形轨迹以外的骨痂组织会逐渐吸收。这种非坚强固定下大量骨痂形成与后期骨构建,最后就形成了类似的“梨”形的形态。这种非坚强固定的骨块愈合模式可能是本研究病例中喙突骨块良好塑形、没有发生肩关节退变的原因之一。

本研究的不足之处在于临床随访时间较短和缺乏双袢固定的生物力学研究。

综上所述,关节镜下双袢法Latarjet手术后喙突喙突骨块的塑形过程不同于螺钉固定法。喙突骨块放置高于(偏外)关节盂平面后,高于关节面的骨质逐渐被吸收,最终形成与肱骨头同圆的弧形关节盂,不会发生撞击而导致肩关节退变;喙突骨块的上下缘产生大量骨痂形成与骨构建,趋向于形成en-face面正常关节盂“梨”结构形态。