高职院校学生体质发展与BMI指数的现状与相关研究

2019-12-31程建伟辛显营

程建伟,高 磊,辛显营

(深圳信息职业技术学院应用外语学院,广东深圳518127)

健康是实现人民日益增长的美好生活需要的重要基础,2016年国务院正式发布了《“健康中国2030”规划纲要》[1],专章提出从完善全民健身公共服务体系、广泛开展全民健身运动、加强体医融合和非医疗健康干预以及促进重点人群体育活动等四个方面提高全民身体素质。日前在健康中国行动推进委员会召开的新闻发布会上[2],有学者介绍其研究团队围绕《国家学生体质健康标准》的测试抽查数据开展的相关研究发现,2016-2018三年学生体质健康的整体优良率呈上升趋势,分别为26.5%、29.3%、30.3%;但随着学段升高,学生体质却呈“增龄递减“趋势,2017年小学生体质健康达标率为92.1%、中学生为88.0%、大学生为74.4%,国民身体素质状况不容乐观。目前不少城市将体育纳入中考,使得小学、初中生体育素质得到强制锻炼,但是高中特别是大学却没有得到强制要求,大学生的体质状况堪忧。大学生是国家未来建设的接班人和社会主义建设的栋梁之才,因此调研大学生体质健康状况及并提出相关对策意义重大。BMI指数(bodymassindex),即体重除以身高的平方,是世界卫生组织(WHO)于1990年公布的,衡量人体胖瘦程度的一项重要指标[3]。本文拟对某高职院校2018年《国家学生体质健康标准》的实测数据与体质指数进行分析,了解学生身体形态、身体机能、身体素质与各类别BMI指数之间的关系,为大学生保持健康体重、增强体质健康提供科学依据,为体育教学改革提供理论参考与数据支持,为国家政策的进一步改进和完善积累科学数据。

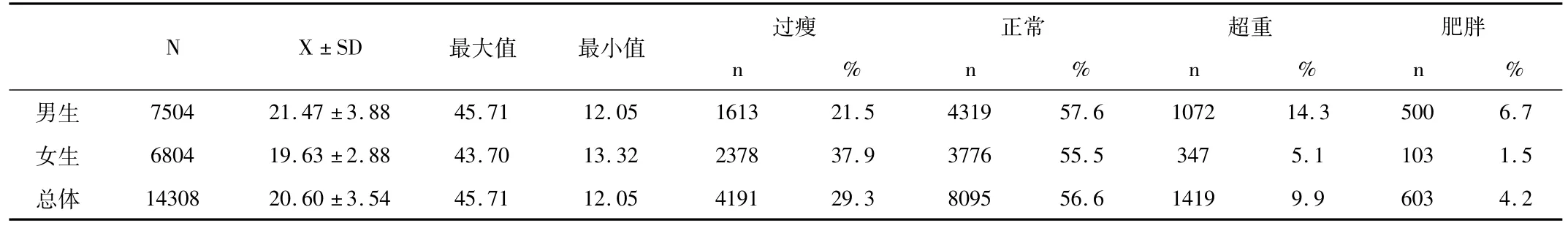

表1 不同性别BMI及体测各项数据比较表

1.对象与方法

1.1 对象

以某高职院校全体学生共15495人(男生8097人,女生7398人,平均年龄19.89±1.46岁)为研究对象。其中参加体质测试者共14308人(男生7504人,女生6804人,平均年龄19.66±1.15岁),参测有效率为92.4%。大一学生的体质测试由体育老师在体育课上随堂完成,大二、大三学生的体质测试由体育老师带领学生志愿者以班级为单位利用课余时间分批完成。测试从2018年10月开始,于11月全部完成。

1.2 方法

根据教育部《国家学生体质健康标准(2014年修订)》,运用体质测试仪器对14308名学生进行身体机能和身体素质的测试,其中身体机能包括肺活量、肺活量/体重指数两项指标;身体素质包括50m跑、立定跳远、坐位体前屈、1000m跑(男)/800m跑(女)、引体向上(男)/仰卧起坐(女)五项指标。

由于各个国家人口素质情况不一,BMI分级标准不同。参照中国人肥胖与疾病危险研讨会(WGOC)标准,将我国的BMI标准定为四个等级:BMI<18.5为过低,18.5≤BMI<24为正常,24≤BMI<28为超重,BMI≥28为肥胖[4]。

1.3 统计学处理

本研究采用SPSS20.0进行描述性分析和Pearson相关分析。

2.结果

2.1 体质测试数据总体分布情况

本次体质测试的14308名学生中,平均成绩为61.47分,其中优良(≥80分)402人,占2.81%;及格 8052人(≥60分),占 56.28%;合格(≥50分)8454人,占59.09%。各项体测数据均值中,大多达到项目及格标准,但是引体向上、800米跑和1000米跑项目未达到及格线,总体状况仍然不太乐观。

结果如表1显示,不同性别之间共同测试项目及BMI指数均存在显著差异(p<0.001),提示男女在体育课中需要差异化处理。

2.2 不同性别BMI等级分布情况

BMI分级状况如表2所示,总体看来半数学生的BMI指数在正常范围内,但是存在相当数量的过瘦(29.3%)、超重(9.9%)和肥胖(4.2%)的人群。其中,女生平均分相当接近18.5的过瘦标准,而且女生过瘦人数的比例(37.9%)大大高于过瘦的男生比例(21.5%);而男生超重(14.3%)和肥胖(6.7%)的比例大大高于女生的比例(5.1%,1.5%)。

表2 不同性别间BMI分级分数比较

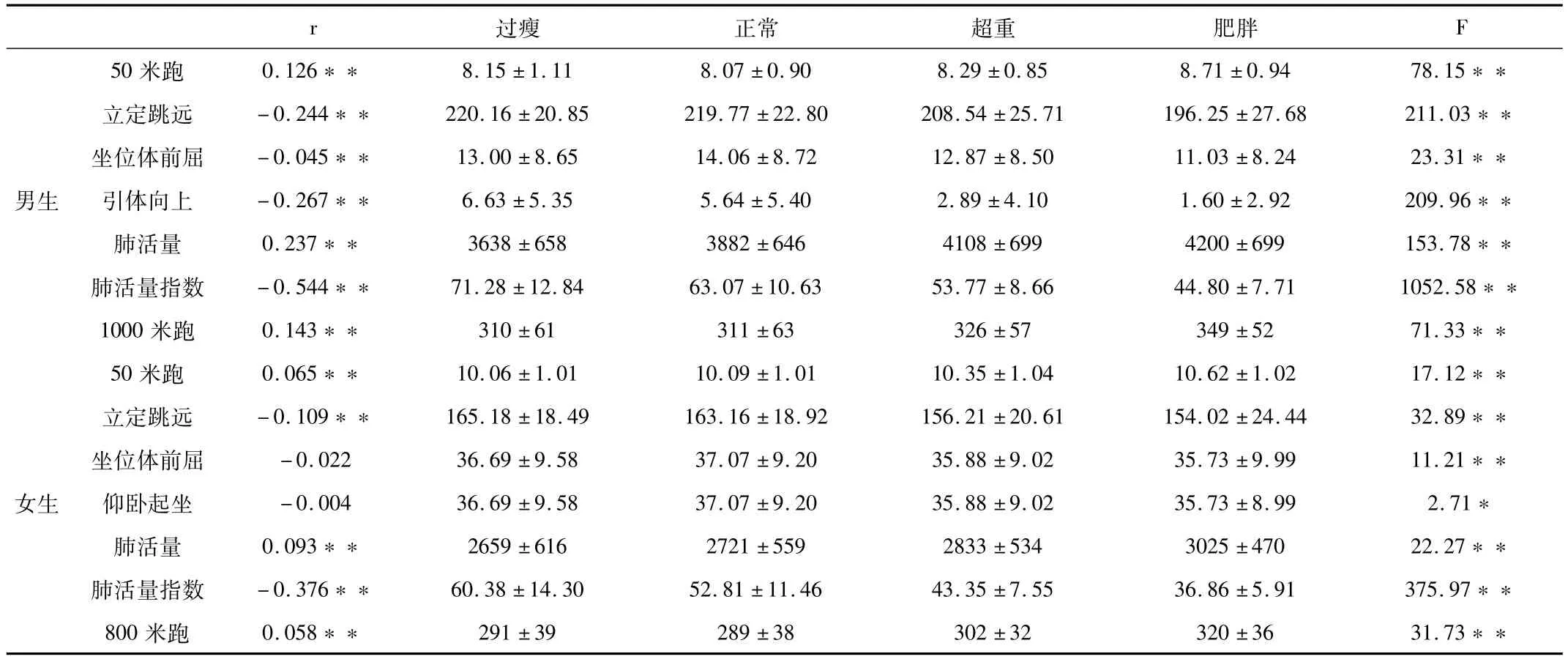

表3 BMI指数与体测指标相关关系以及不同BMI等级间各项体质测试比较

2.3 BMI指数与各项体质测试指标的相关关系以及不同BMI等级间各项体质测试比较

如表3所示,男生所有体测项目均与BMI指数存在显著相关,女生的体测项目中,除坐位体前屈和仰卧起坐外,其他项目均与BMI指数显著相关。方差分析显示,男女生的所有体测项目均在不同BMI等级间存在显著差异。

3.讨论

3.1 高职大学生体质发展与BMI指数分级现状

本次体质测试情况显示高职院校学生及格率为56.28%、优良率为2.81%,这个结果跟西藏(2018年及格率52.39%,优良率2.1%)、湖南(2017年及格率69.5%,优良率2.4%)两省的高职大学生体质测试结果相近[5][6],但远远低于其他省市的本科院校学生,例如黑龙江(2017年及格率 74.0%,优良率 9.7%)[7],湖北(2015年及格率 84.5%,优良率8.7%)[8],并且离《“健康中国2030”规划纲要》提出的优秀率25%的要求差距还非常大,可见目前高职院校提高学生整体体质健康状况的任务还非常重。

BMI指数方面平均分为20.60±3.54,与湖北和山东的学生的平均分差不多,但稍低于东北和内蒙古的学生,均在正常范围内;体重超重与肥胖人群所占比例与其他地区差别不大,但是在过瘦人群的比例方面(29.3%),远远高于其他省份的学生,一般在7%-20%左右[7-13]。这充分显示了体重方面的南北地域差异,特别是广东大学生的体重偏瘦人群特别多,可能跟地区饮食习惯有关。但是体重偏瘦与超重一样,都对人的身心健康有影响,不仅在BMI过低(≦18.5)和过高(≧28)时死亡的风险都会增大[14],而且心理健康水平也会低于正常体重人群[15]。由于高中三年学生为了高考不重视体育锻炼,本身体质就在逐年下降。进入大学生之后,现在的00后、95后学生更多宅在宿舍熬夜玩游戏、看韩剧、吃外卖,有运动习惯的同学只是少数,严重影响他们的体质发展。

3.2 高职大学生体质发展与BMI指数的性别差异

数据显示,在相同类别的测试中,男生除了坐位体前屈外其他所有成绩都显著高于女生,这说明男生在呼吸机能(肺活量和肺活量指数)、速度(50m跑)、下肢相对爆发力(立定跳远)等身体机能和身体素质方面都优于女生,但在身体柔韧性上(坐位体前屈)比女生差。这充分男女在身体发育与身体素质,以及经常性体育锻炼方面的差异。这提示体育教师在体育课的设计上、指导男女生课外体育运动方面要充分考虑性别差异。另外,引体向上、800米跑和1000米跑项目上的平均分均未达到及格线,仰卧起坐的平均分在70分左右,这显示,男生在上肢相对爆发力、男女生在心血管、呼吸系统功能与耐力素质上都存在弱势,女生的腹部力量和耐力一般。这提示大部分男同学平时缺乏锻炼、上肢力量薄弱、没有重视身体素质的提升,以及所有同学都没有养成良好的运动习惯。特别是大二、大三没有开设体育课,更加需要学生课余加强体育锻炼,提升各项身体机能和素质。

3.3 高职大学生体质发展与BMI指数的相关关系

男女生的BMI指数与肺活量均呈正相关,与肺活量指数呈负相关,这说明体重超重和肥胖对学生的呼吸功能和有氧能力有负面的影响。男女生的BMI值与50m跑测试指数均呈显著正相关,方差分析也显示,体重越重,成绩越低,所以可以判断随着 BMI值的增加,快速移动的速度越慢。男女生的BMI指数与立定跳远分数都呈负相关;立定跳远需要下肢爆发力和速度相结合,而且需要克服自身重力,随着体重的增加,身体脂肪也越多,使得下肢肌肉无法正常发挥,再加上自重太大,所以BMI指数越高的学生,立定跳远成绩越低。结果显示,男生坐位体前屈分数与BMI指数负相关,虽然女生的相关系数不显著,但是方差分析结果显示有差异,BMI指数正常的男女生的坐位体前屈分数最高,柔韧性最好,这与前人的测试结果相同[16];太瘦、肥胖和超重均对柔韧性有影响,女生的仰卧起坐分数也是正常体重的分数最高。结果还显示,长跑运动中(男1000m/女800m),BMI指数越高,速度越慢;肥胖和超重的学生脂肪太多会压迫内脏,使得他们在长跑过程中气体交换和耗氧量较大,容易缺氧,移动速度会急剧下降,所以随着体重的增加,移动速度和耐力水平均会下降。引体向上分数与BMI指数呈负相关,越瘦的男生分数越高;由于引体向上主要靠上肢力量爆发力,但是体重太重自重太大,会导致分数降低。

有调查发现,大学生睡眠状况、早餐状况、体育锻炼状况等日常生活因素都对大学生身体素质具有明显的影响。部分大学生不吃早餐,部分大学生早餐吃得虽量多但营养少;还有部分大学生习惯熬夜;很多大学生缺乏体育锻炼[17]。大学生已经到达生长发育的最后阶段,他们的睡眠习惯、营养状况和身体活动强度与BMI指数有着密切的关系,他们的锻炼习惯和对健康知识的掌握,对保持良好的形态和体质健康发展有着重要的影响,这就要求各高校要加强对健康知识的宣传,让学生充分了解饮食结构、睡眠习惯和体育锻炼的重要性。除了定期对学生进行体质检测,跟踪掌握学生的身体发展情况外,还需要改革体育课程,考虑男女性别差异及身体素质差异,增强体育活动的趣味性和吸引力;同时开设体育选修课、体育俱乐部等,丰富学生第二课堂和业余活动,积极倡导健康生活方式,吸引更多的学生参与在课余体育锻炼活动中来;并针对过瘦、肥胖和超重的学生,定制相关课程,以达到增肌减重的效果,增强学生的体质健康和心理健康水平,提升学生生活质量。