高等医学院校开展运动处方教学对医学生影响的实证研究

2019-12-31盛治进张忠兴

盛治进,张忠兴

(安徽医科大学体育教学部,安徽合肥230032)

运动处方教学指教师依据学生的自身实际情况制定具针对性的教学内容和教学方法,教师根据自己专业能力与学生自学,自我训练,自我控制,自我调整和自我评价相结合的教学方法[1]。将教学手段定位于运动处方教学,使其成为体育教学工作的主要任务即运动处方教学模式[2]。高等医学院校体育教学可以充分发挥体育和医学两大资源优势,有效地将医学资源应用于体育教学,有利于运动处方教学的开展。广大医学生既是运动处方教学的主体,亦是客体,具双重属性[3]。本研究运用实验方法研究运动处方教学在高等医学院校的开展效果。

1.研究背景

1.1 社会发展需要综合医学人才

过去很长时间,由于受医疗水平和医疗思想限制,我国医疗技术并没有将运动处方和体疗处方列为诊疗程序,并未从“体医结合”角度去培养医学人才[4]。

伴随大众健康认知的深入和医疗水平的提升,居民健康监测体系日趋完善,可以对人群健康状况实时监测,并对体检结果综合评估。传统的医疗处方不足以满足现代社会需求,跟过去原生性疾病相比,因生活习惯如饮食习惯等而产生的富贵病大幅增加,现代医生不仅需要对疾病本身进行治疗,更需深谙此类疾病康复手段,以及预防之道。毕竟,在全民健康的原则下,主要是基于保健预防和医疗,临床医生需要具有开临床型运动处方的能力。因此,未来综合性医学人才备受欢迎。

1.2 培养综合医学人才是医学高校应有之责

医学高校的体育教学改革必须考虑到学校自身特点和学生未来职业需求,丰富的医学资源可以作为体育教学改革的依托。运动处方教学模式是一种探索,亦是一种挑战,借助于体育教学平台,渗透医学理论知识,通过体育课程将医学复杂理论与运动实践有机结合[5]。摆脱传统教学模式,发挥医学生主导地位、发挥专业优势,在锻炼自身同时能深刻理解运动与医学的关联性,成为职业医生后具备开医疗和运动处方的双重能力。

1.3 医学生自身专业建设需要

医学生作为运动处方参与者和执行者,具双重角色,既要去感受、认识运动处方,又要将运动处方知识结合临床医学知识,服务于大众[6]。他们对于运动处方有内在和外在两种需求:第一,医生的工作性质和职业特点决定了超负荷工作是常态,迫切需要体育运动作为恢复身体机能,缓解精神压力的有效保障。第二,运用运动处方知识,给未来的患者开具运动处方成为医学生自身专业建设的外在需求。

2.研究假设

该项研究基于以下假设:(1)高等医学院校医学和体育资源的有机整合有利于运动处方教学开展;(2)运动处方教学客观上能够对医学生身体体质和心理健康产生积极影响;(3)运动处方教学主观上对于医学生将医学理论知识解释运动有关的问题能起重要作用,对未来的职业发展产生深远影响。

3.研究对象与方法

3.1 研究对象

以高等医学院校体育课参与运动处方教学的医学生为研究对象,选取安徽医科大学2017级网球、武术、羽毛球、健美操4个班级(60人、男女生各半)专项课程的学生接受运动处方教学。再选取同专项的4个班(60人、男女生各半)作为对照班,接受常规模式体育课教学。学生年龄、身体素质等方面无显著差异。进行为期一年的跟踪研究。对比两种教学模式实验前后对医学生身体体质与心理健康的影响,并研究了运动处方教学对医学生职业预期的影响。

3.2 研究方法

文献资料法:以运动处方有关专著作为理论基础,以相关专业论文为借鉴提供方法论支持。

实验法:两组研究对象分别接受两种模式教学活动。并对上述指标进行监测,获取实验成果。

数理统计法:用SPSS完成数据统计,并用T检验完成实验数据对比。

4.假设验证

4.1 实验前身体体质对比

4.1.1 实验前身体形态指标对比

身体形态选取身高、体重、胸围和克托莱指数作为研究指标。对两组独立样本进行差异性分析p>0.05,差异不显著,符合实验要求。

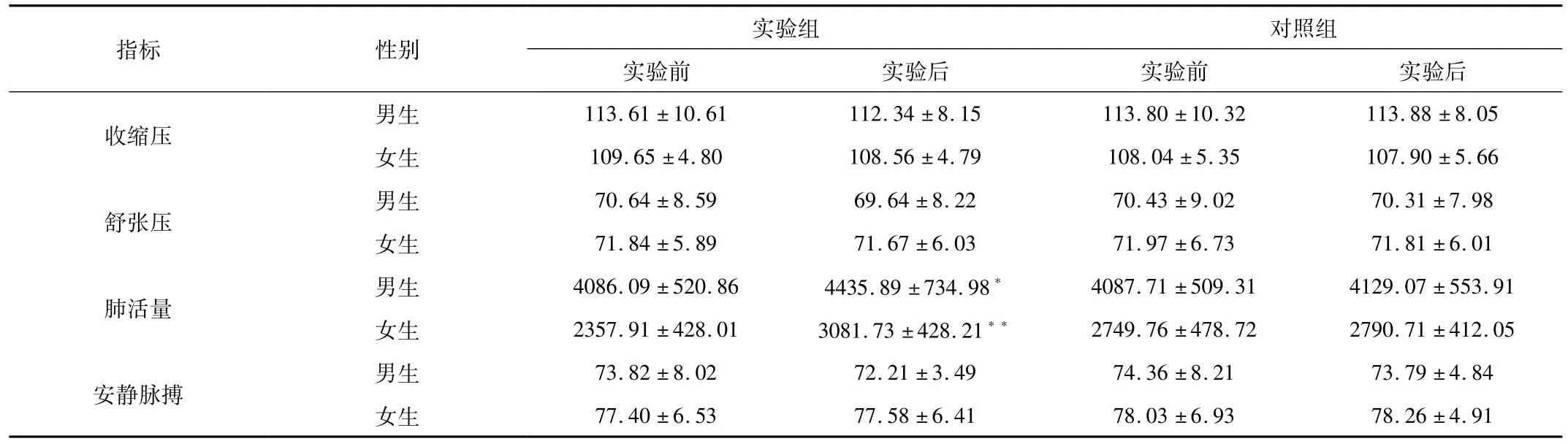

4.1.2 实验前身体机能指标对比

身体机能指标选取血压、安静脉搏和肺活量。通过组间数据对比p>0.05,组间差异不显著,符合实验要求。

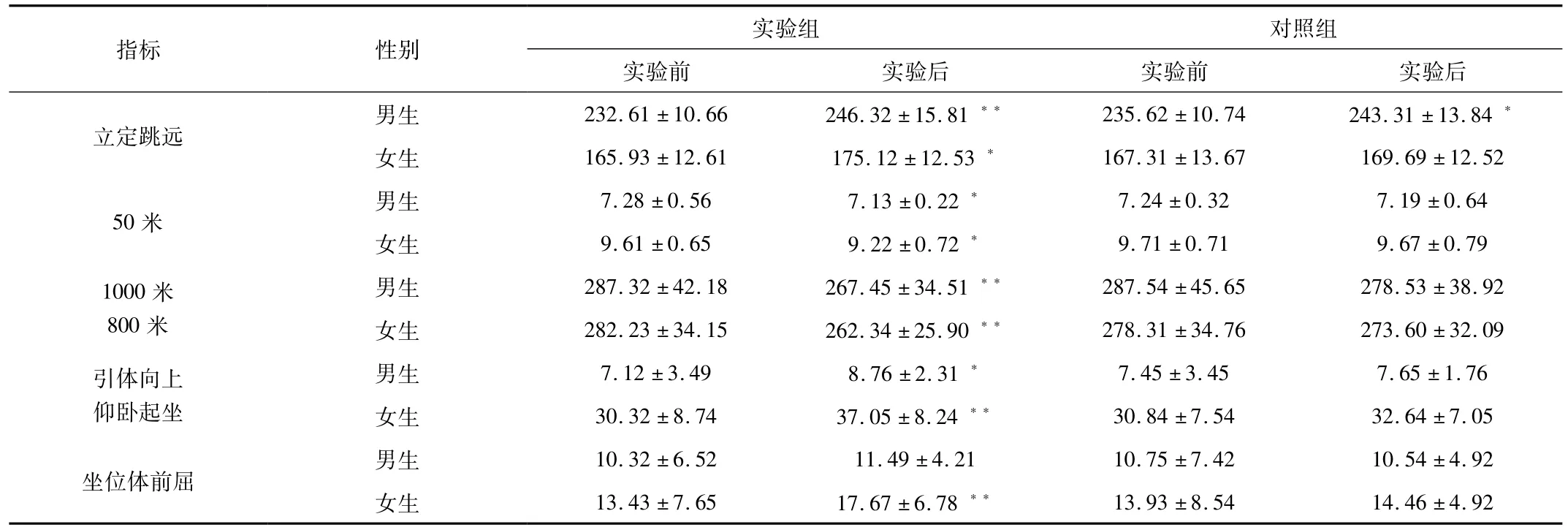

4.1.3 实验前身体素质特征对比

身体素质采用《学生体质健康标准》中速度(50米)、耐力(女生800米、男生1000米)、柔韧性(坐位体前屈)、力量(立定跳远,女生仰卧起坐、男生引体向上)变量。实验前的两组数据各项指标对比p>0.05,组间差异不显著。

4.2 实验后身体体质对比

4.2.1 身体形态指标对比

对实验组进行为期一年的运动处方教学,两组男女生的身体形态均有变化,但变化不显著,无论是实验组和对照组组间,还是实验组内部均无显著差异(p>0.05)(表1)。究其原因,进入大学阶段以后大学生身体形态发育基本稳定,尽管体育锻炼对于身高、体重、胸围指标能产生一定程度影响,但就运动处方教学的强度和频次而言,对于上述指标并无显著影响。

4.2.2 身体机能指标对比

肺活量作为衡量人体心肺功能重要指标,它受个体自身条件和外界环境影响,通过系统体育锻炼对提高人体肺活量水平有一定帮助。在本实验中,实验组在接受实验教学后,男生肺活量有一定程度提高,前后实验数据对比呈显著性差异(P<0.05),女生前后实验数据对比呈非常显著差异(P<0.01)(表2),说明对女生的肺活量水平影响更大。反观对照组,肺活量变量则无显著性差异(p>0.05)。实验还表明,两组实验前后血压和脉搏变化都不显著(p>0.05),说明运动处方教学并未对其产生显著影响。实验表明,呼吸系统和心肺功能经过有针对性的训练和教学有一定程度提高。

表1 实验后实验组和对照组身体形态指标对比

表2 实验组和对照组实验前后身体机能变化对比

4.2.3 身体素质特征对比

从表3来看,速度变量方面,50米整体提高幅度比较明显,实验班男女生运动处方教学前后差异显著(P<0.05)。而对照组成绩提高不显著(p>0.05)。说明针对性的速度练习对于提高大学生的速度水平作用明显。

耐力变量方面,实验组男女生1000米、800米水平大幅提升,实验前后呈非常显著差异(P<0.01)。力量方面,男生引体向上历来是高校学生体质测试中成绩较差的项目,经过实验教学,实验班男生引体向上成绩提升非常显著(P<0.01),而对照班男生提升不明显(p>0.05)。女生仰卧起坐提升显著(P<0.05),对照班提升不明显(p>0.05)。对于柔韧性测试,实验班女生坐位体前屈有不同程度进步,实验前后差异显著(P<0.05),实验班男生提升则不显著(p>0.05)。对照组无论男女过程前后变化都不显著(p>0.05)。

表3 实验组和对照组实验前后身体素质变化对比

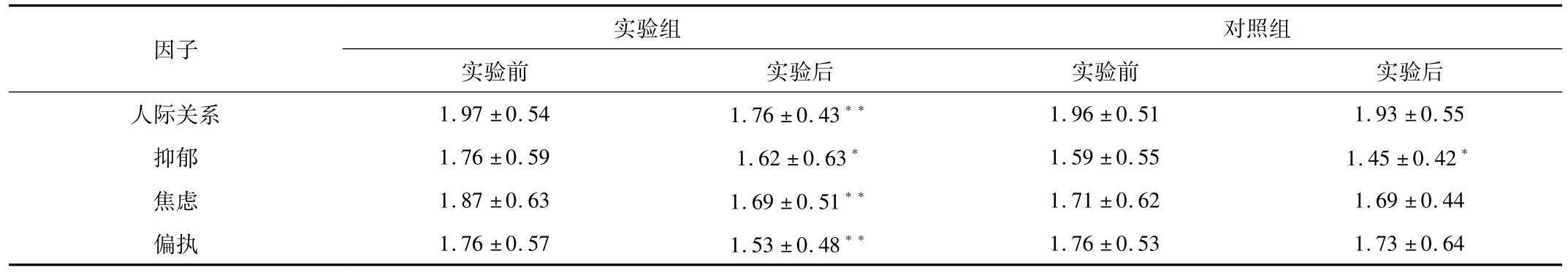

4.3 运动处方教学对医学生心理健康影响

医学生知识体系繁琐,学业负担重,专业要求精益求精,在一定程度上给部分医学生造成很大心理负担,医学生的心理健康问题愈发突出。体育教育对于健康的价值日益得到认同,而对于心理健康的预期也在增加[7]。研究证明,良好的运动习惯对于缓解心理压力,克服焦虑、抑郁等不良情绪有积极作用[8]。本研究运用SCL-90自评量表,测量传统教学和运动处方教学对两组产生的效应,其影响见表4。如表所见,参加实验教学以后,实验组相关因子分析得分呈下降趋势,组内呈显著性差异(P<0.05),其中人际关系、焦虑、偏执、因子得分降幅明显,组内呈现非常显著差异(P<0.01)。两组之间差异亦非常显著(P<0.01)。对照组参与正常体育课程教学,参与实验后虽各项因子分数有所下降,但组内差异并不显著(P<0.05)。

这足以说明,运动处方教学对于医学生心理健康具有效促进作用。较之于传统教学模式,它具有更强的代入感,使参与者团队融入感和自我表现力得以增强,从而达到缓解压力、消除紧张和增进交流的作用。

表4 运动处方教学对医学生心理健康的影响

4.4 运动处方教学对于医学生职业预期影响

运用访谈法,对参与运动处方教学的临床专业学生进行访谈,了解他们对于运动处方的认知程度。通过访谈,参与运动处方教学的临床学生对于运动处方的认识更加深刻,由于他们具有一定的医学知识背景,对于疾病的产生、康复以及运动对于某些疾病预防和恢复的影响有更加专业的认识。运动处方教学增强自身身体素质同时,又能让自己学习到运动与人体机能的关联知识,丰富了自己的医学知识背景,对于未来职业预期具有更多的可能性和实用性。

5.结论与建议

5.1 结论

第一,运动处方教学对身体体质提升作用显著。第二,运动处方教学对心理健康有效促进。第三,对于医学生职业预期具有更多的可能性。

5.2 建议

体育课程对医学生的重要性还未引起诸多医学高校的关注,医学生自身更多专注于专业课程,同医学关联度较高的运动人体科学知识并未引起足够重视。鉴于未来需求和现实背景冲突,对运动处方教学在高等医学院校体育课中的开展进行探索和研究尤显重要。医学高校应将运动处方教学纳入体育教学改革范畴,其意义在于医学生自身身体素质的发展和未来职业的实用性[9]。医学高校复合型人才培养体系应以“体医结合”为支点,使医学生能够扎实掌握体育学和医学两方面知识,适应社会发展需求,成为复合型专业人才。