抗肝纤维化治疗的进展与思考

2019-12-31刘成海李正鑫

刘成海 李正鑫

上海中医药大学附属曙光医院肝病研究所 (上海, 201203)

肝纤维化是一种病理学概念,特征表现为肝脏细胞外基质的过度增生与异常沉积,导致肝脏结构破坏与功能障碍。其发生于肝脏的损伤修复,存在于大多数慢性肝病中。如何阻止或延缓肝纤维化的发展,一直是肝脏病学的研究重点。近年来,肝纤维化的发病机制临床诊断取得长足发展,病因治疗、中医药等抗肝纤维化也取得显著进展。

1 在有效抗肝炎病毒的当下,仍需重视抗肝纤维化治疗

肝纤维化的病理结局是肝硬化,病理生理表现为门静脉高压与肝细胞功能减退,可导致食管胃底静脉曲张破裂出血、腹水等失代偿期表现,严重威胁患者生命健康。而且,肝硬化后期患者的医疗费用远远高于其他慢性肝病的患者,对患者家庭与社会带来巨大的经济负担[1]。因此,阻止或逆转肝纤维化有着重要意义。

本世纪初拉米夫定等抗病毒药物的发现与临床应用,不仅能改善患者临床症状、出现病毒学与生化学应答,同时病理学证实部分患者肝纤维化出现明显消退——即组织学应答[2],这种现象被后来越来越多的慢性乙型肝炎或乙型肝炎肝硬化较大规模规范的临床研究所证实[3],即说明有效抗乙型肝炎病毒治疗,不仅肝纤维化而且一定程度的肝硬化也是可逆的。

随着抗病毒药物在慢性乙型肝炎、慢性丙型肝炎中的长期应用与随访观察,发现抗病毒治疗虽然作用显著,但不能解决慢性病毒性肝炎肝硬化的有所问题,不能替代抗肝纤维化。由于有效抑制乙型肝炎病毒对肝纤维化的作用有限,恩替卡韦等治疗1年的肝纤维化改善率为35%~39%[4];初始抗病毒时肝纤维化显著(≥F3)的慢性乙型肝炎患者,即使延长疗程5~10年,仍有 1/3患者肝纤维化未能改善[5];不少患者在有效控制病毒复制后,肝纤维化肝硬化依然存在甚或进一步发展;丙型肝炎患者通过药物清除HCV获得SVR后,仅有53%的患者能够获得组织学的逆转,而未获得SVR的患者,仅有19%的人群肝纤维化能够得到稳定控制[6]。究其原因,主要有:①肝星状细胞(HSC)一旦活化可自分泌多种细胞因子维持活化的持续;②肝脏微环境破坏,如肝组织炎性免疫细胞迁移、表型与功能异常,导致肝脏细胞与细胞、细胞与基质间复杂病理变化;③肝内血管异常与肝实质细胞再生障碍,如肝窦毛细血管化、动静脉瘘造成肝小叶内血流动力学改变、肝细胞凋亡坏死等。

此外,目前尚有许多慢性肝病患者缺乏有效病因治疗措施,如非酒精性脂肪肝、遗传代谢性肝病等。其中,非酒精性脂肪肝是第一大肝病,且发病率呈上升趋势,而目前在美国FDA 注册非酒精性脂肪性肝炎(NASH)临床试验研究的逐年增多,肝组织纤维化是其重要观察终点。因此,对于慢性肝病患者,病因治疗是必须的,而针对肝纤维化的治疗也是必要的。在目前有效抗肝炎病毒治疗的背景下,依然需要重视抗肝纤维化治疗学研究。

2 现代医学在肝纤维化病理机制与临床诊断上长足发展,中医药在抗肝纤维化治疗方面明显进展

2.1 临床诊断

2.1.1 组织病理评分与数字定量分析 肝组织病理是肝纤维化诊断的金标准,评价方法从Knodell评分系统到与引进早期肝硬化概念的Ishak纤维化细分评分系统、重点关注慢性丙型肝炎病理分析的Metavir评分系统[7],Brunt等所提出的不同于病毒性肝炎的NASH肝纤维化评分,北京标准提出的“P(进展)-I(不变)-R(消退)”趋势判断评价[8],Laennec2010的细化肝硬化评分系统(S4a/b/c)[9],以及在今年的香港Laennec肝组织病理会议上,提出将在评分表中增加肝血管病变等。这些评分方法,不断发展了对肝纤维化的认识,为临床诊断提供了可靠的依据,但针对临床试验的药效评价体系,仍缺乏合理的评价标准。

除了上述病理专家主观评价方法,近年更为重要的是病理定量客观评价发展。通过全组织片病理数字扫描,图像分析定量肝组织胶原面积,尤其是非染色qFibrosis后、测量计算肝组织中多种胶原特征性参数[10],如胶原位置、形态、长宽、交联等,从而客观、精细反映肝纤维化,也促进了对肝纤维化病理认识。同时量化的评价模型为药效评价提供了一种可靠的、稳定的、高重复性的、高一致性的方法学手段。

2.1.2 非创诊断方法 有血清生物学标志物与物理方法。血清肝纤维化标志物包括胶原代谢密切相关的直接标志物[11]:III型前胶原蛋白、IV型胶原、基质金属蛋白酶(MMPs)及其抑制物(TIMPs)、透明质酸(HA)、层粘素(LN)、N-Glycan蛋白等。间接标志物有:血小板计数(PLT)、球蛋白(G)、谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT)、血清载脂蛋白A1(ApoA1)、肝珠蛋白(HP)。更多的是将部分指标优化组合为诊断模型,分别用于乙型肝炎、丙型肝炎等不同病因的肝纤维化诊断,常见包括:APRI(AST / ULN × PLT)、FIB-4((年龄×AST) ÷〔PLT× ALT〕的平方根),FibroTest(PT+GGT+ApoA1+α2 巨球蛋白+TBil+ HP)等[12]。物理方法中肝脏瞬时弹性成像技术,包括FibroTouch与FibroScan等,我国与美国肝病学会指南等均推荐[12,13],在肝纤维化疗效评价中起到辅助作用。磁共振弹性成像(MRE)也具有一定优势,欧洲肝病学会建议在NASH新药临床试验中可观察使用[14]。

这些无创方法易于动态观察,但是多通过与肝组织病理的横断面比较而建立,存在特异性与敏感性不足,且肝组织病理本身就有局限性。因而需要更多大样本的动态肝组织学比较研究,并与临床结局指标的长期关联分析,以提高其诊断可靠性。

2.2 病理机制 主动增生与被动塌陷。曾有认为肝纤维化主要是肝细胞炎症坏死后网状支架塌陷的被动形成过程。随着HSC 成功分离培养,证实HSC 活化与大量分泌大量ECM的肝纤维化主动形成过程。并发现转化生长因子-β(TGF-β)、血小板衍生因子(PDGF)、血管内皮生长因子(VEGF)等细胞因子调节HSC 自分泌旁分泌活化的细胞信号转导机制,及其HSC 通过表达TIMPs在ECM 降解代谢中作用。

共性机制与个性特点。除了以上共性或核心机制,发现不同病因的肝纤维化,其形态特点与机制也有差异。从组织学形态上,纤维化间隔的发生部位与特征不一,例如NASH 纤维增生多发生于肝腺泡Ⅲ区,在肝细胞周围呈鸡丝样表现;原发性硬化性胆管炎纤维化则多围绕汇管区进行扩张,并在汇管区之间形成宽大的汇管区-汇管区纤维间隔等。虽然均有TGF-β刺激HSC活化等共性机制,但是血吸虫病纤维化多以IL-13/Stat为主,NASH则多由于脂毒性代谢与脂质过氧化相关刺激引起。

局部变化与整体影响。肝纤维化机制复杂,无论在其发展还是消退阶段,均不局限于单个HSC、甚或肝内。在肝内,HSC 与肝细胞、NK与巨噬细胞等免疫细胞相互联系与影响,形成肝纤维化微环境。在肝外,其他组织器官分泌的细胞因子可以调节肝脏细胞功能,与影响ECM 降解;而骨髓、外周血等可向肝脏迁移与分化大量NK与巨噬细胞等,直接影响肝脏微环境[15]。

3 中医药抗肝纤维化治疗的主要进展

近半个世纪来中医药抗肝纤维化经历了经验总结、实验探索与循证医学研究等3个阶段[16]。20世纪70年代前为经验总结期,肝纤维化以治肝、治脾、治肾为主,常需辨别湿、毒、痰、瘀、虚。主要治法有:疏肝理气法、清热解毒法、清热化湿法、疏肝健脾法、活血化瘀法、滋补肝肾法。20世纪70~90年代为实验研究时期,通过复制动物模型,开展中药治疗肝纤维化的实验研究,研究药物包括中药复方、单味中药及有效单体等。中药复方多为益气活血、理气养阴、清热利湿等类,如鳖甲软肝片、大黄蛰虫丸、鳖甲煎丸、大小柴胡汤、强肝胶囊(丸)、复方861等。单味药及有效成分如桃仁提取物、黄芪、虫草菌丝、丹参及其有效成分、甘草酸、川芎嗪等[16],发现活血类药物具有较好的抗实验性肝纤维化作用。20世纪90年代以后开展临床试验与作用机制研究,中药质量控制、制剂工艺与临床研究水平逐步提高,证实中医药有较好的抗肝纤维化作用,形成肝纤维化中西医结合诊疗指南,初步建立抗HBV等病因治疗与中药抗肝纤维化治疗联合应用的新策略[10]。治疗肝纤维化或早期肝硬化的中成药产品与良好临床研究的主要经验方如下。

扶正化瘀胶囊(片)组成见表1。多中心、随机、双盲、药物(和络舒肝胶囊)平行对照设计,治疗6个月,以肝组织学病理为主评价其抗乙型肝炎肝纤维化的疗效与安全性[7],93例治疗前后2次肝活检,扶正化瘀方组50例,对照组43例。结果表明两组患者基线资料基本相似,扶正化瘀方治疗后肝纤维化逆转率达52%,显著优于对照组。以复方鳖甲软肝片治疗65例乙型肝炎肝纤维化6个月,观察治疗前后的肝组织病理及HSC凋亡[12],发现该方明显改善患者肝组织炎症与纤维化程度,减少活化HSC数量,而促进HSC 凋亡。安络化纤丸、强肝胶囊(由白芍、板蓝根、丹参、当归、党参等组成)等以慢性肝炎、早期肝硬化为适应症,对肝纤维化也有较好作用[13,14]。多中心观察经验方复方861合剂对乙型肝炎与早期肝硬化患者作用,治疗组52例,安慰剂组50例,肝组织病理结果证实该方对慢性乙型肝炎肝纤维化、早期肝硬化有效[18]。

表1 4种抗肝纤维化中成药或经验方的方解

4 抗肝纤维化治疗尚未满足临床需求,需要综合集成与发展创新

抗肝纤维化治疗研究虽然取得明显进展,但还存在许多未能满足临床需求的重要问题。比如,尚无FDA批准的肝纤维化治疗药物;由于缺乏循证医学证据,目前也无AALSD、EASL肝纤维化指南或共识意见;中医药抗肝纤维化的作用尚缺乏国内外的广泛认同,中药质量控制与临床疗效均有待进一步提高。近20年来无新的抗肝纤维化中药产品出现,因此研发质量稳定、疗效优越、安全方便的新一代中药产品是迫切需要。影响该目标实现的因素较多,主要有以下3个方面。

4.1 药物靶标 如前所述,目前肝纤维化病理机制多关注TGF-β等影响HSC活性的细胞信号通路,药物靶标也多为其信号通路的活性分子。曾有较多针对这些靶点设计化学或生物药物,经过临床前实验或新药临床试验,大都未获得预期结果。这提示单一靶点可能对复杂纤维化疾病作用有限,此外也提示这些靶点可能并非关键。进一步发现关键药物靶标,有赖于病理机制研究的进一步发展。

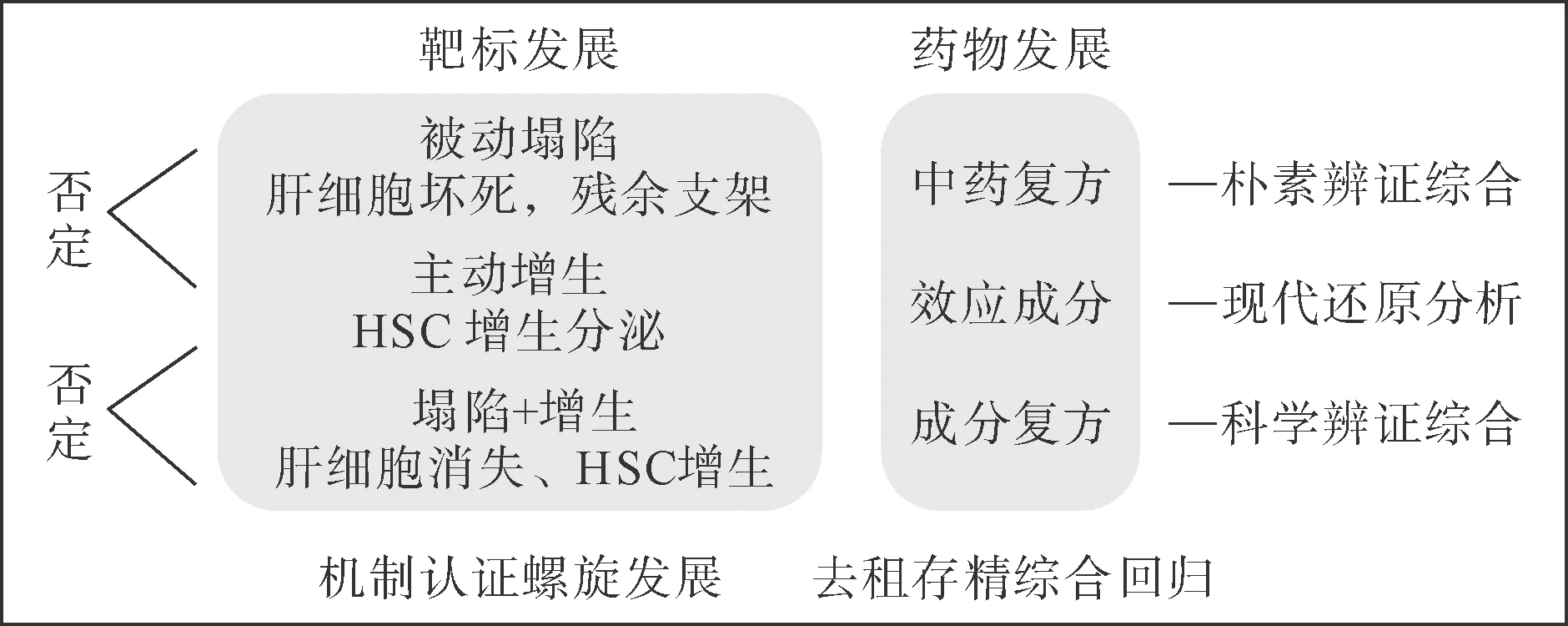

对肝纤维化病理机制认识也是发展变化的,从肝细胞坏死后网状支架塌陷的被动过程,到HSC活化的主动增生等等。在病理机制与药物靶标的研究中,我们除了关注HSC 间质细胞的活化与凋亡,也要重视实质细胞的分化与增殖;除了关注肝脏的细胞结构,也要重视血管等管腔功能等。这并非简单对已有认识之否定,而是进一步深化探索,以求明确真正的关键机制靶标。正如马克思指出:“一切发展,不管其内容如何,都可以看做一系列不同的发展阶段,它们以一个否定另一个的形式彼此联系着”。

4.2 评价方法 简言之,治疗疾病的目的是让患者活得更长、活得更好,于肝纤维化患者而言,理想评价终点应重在患者生活质量提高、肝脏功能改善与肝硬化并发症等临床事件的延缓或减少。

虽然肝纤维化非创诊断取得较大进展,但存在特异性与敏感性等问题,肝组织病理依然是目前肝纤维化的诊断与疗效评价的“金标准”。但这种金标准存在方法学本身的局限性,即样本抽样误差与病理专家判读差异。近年来,通过数字病理技术如qFibrosis等测定胶原面积等参数,减少或消除主观评价差异[19],但是依然无法克服抽样误差。此外,其应用意义也有局限性,肝组织病理未反映相应的功能变化,仍是肝纤维化疗效评价的一种替代指标。

门静脉压力是肝纤维化的功能表现,可以测定门静脉压力梯度,直接观察门静脉压力变化;或胃镜下观察食管胃底静脉曲张程度,间接了解门静脉压力变化。更重要的是,随肝纤维化的发展,可能发生肝硬化失代偿,出现上消化道出血、腹水、肝癌等临床事件,并影响到患者的生命与生活质量。中医症状量表与西医生活质量量表如SF-36等有许多相似之处,对症状证候的改善也是中医临床的直观体现与重要特点。药物干预后,除外病理组织,需要长期随访这些临床事件的发生、机体功能与生活质量的变化,评价抗肝纤维化的疗效,并根据这些临床数据修正优化病理分析方法。

4.3 成分复方 长期实践积累了丰富的中医药抗肝纤维化经验,形成许多经验方,并少数研发为中成药。但是,许多经验方缺乏严格的循证医学评价,其疗效究竟如何尚不明确;不同的经验方组成虽有异同,但疗效强弱与作用特点并不知晓;中成药的疗效有待进一步验证与提高、不同产品的其作用特点有待明确。另外,因为中药材产地、季节、加工、炮制等多种因素的差异可影响中药质量的稳定性。如何基于临床经验积累,研发源自中药复方,但是优于原来中药复方——质控明晰、机制清楚、疗效优越的新一代抗肝纤维化复方,是抗肝纤维化治疗的重要发展方向。

近年来中药活性成分或作用的部位不断发现,为我们基于活性成分研发抗肝纤维化中药新药奠定了基础。问题是候选药物形式是单一活性成分、还是活性成分组合即成分复方?研发途径是基于病机与药性等中医药传统理论,还是以疾病药理靶标指导?我们的治疗对象是现代疾病,以影响疾病的关键病理环节即药理靶标为指导,成分复方中药更为有的放矢,而中药成分与传统药性、中医病机与药理靶标很难对应统一。近年来随肝纤维化病理机制的研究深入,相关药理靶标不断发现,为基于药理靶标研发新药提供了基础(见图1)。

图1 基于药物靶标的中药成分复方研发思路示意图

单一中药成分的作用并不一定优于复方[20],对于肝纤维化复杂疾病更是如此。这提示我们不宜完全摒弃古老的中医辨证思维,而需要新时代下的辨证复归。自然辩证法告诉我们:一切科学的思维方式都遵循“朴素辨证综合——现代还原分析——科学辨证综合”的发展路径。从中药复方,到效应成分,再重组成分形成新的成分复方,并不是简单的重复组合复方,而是体现了去粗取精、去伪存真的认识过程,体现了从朴素辨证到科学辨证的发展路径。

既往工作中,我们首先采用文献分析挑选有抗肝纤维化活性或疗效的中药方剂,将以活血化瘀为主的类方比较,发现“复肝丸”作用明显[21]。继而活性追踪发现效应成分,基于药物靶标进行计算机虚拟筛选,发现几个成分组方,进而星点设计优化成分配伍比例,细胞学活性评价与动物实验验证,初步发现较好的中药成分组方“ALC”[22]。提示基于药理靶标的中药成分复方研发具有可行性,这种研究目的最终实现,将不仅为临床提供高效药物,也将会促进中医药理论的发展。