信息化推动农业现代化发展的模式及策略研究

2019-12-30李雄李鹏潘虎

李雄 李鹏 潘虎

摘要 信息技术直接制约工业化、农业现代化和城镇化的发展,发达国家基于本国国情创建了农业信息科技及农业贸易交流平台。近年来,我国农业信息科技水平迅速发展,各地区农业信息基础设施求同存异。因此,介绍了我国农业信息化发展历程,国外和我国农业信息化发展模式、我国农业信息化发展基本情况,最后针对性地提出农业信息化发展应对策略。

关键词 农业现代化;信息化;互联网;农业电子;大数据

中图分类号 S-058 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2019)24-0226-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.24.067

Research on the Mode and Strategy of Informatization Promoting Agricultural Modernization Development

LI Xiong1,LI Peng2,PAN Hu3 (1. College of Economics and Management, Tarim University, Aral, Xinjiang 843300;2.China Academy of Railway Sciences, Beijing 100081;3.Dalian North Instrument Transformer Group Co.,Ltd.,Dalian,Liaoning 116000)

Abstract Information technology directly restricts the development of industrialization, agriculture and urbanization. Developed countries have established agricultural information technology and agricultural trade exchange platforms based on their national conditions. In recent years, the level of agricultural information science and technology in China has developed rapidly. In this research, we introduced the development history of China agricultural modernization, development mode of agricultural modernization at home and abroad, and the basic situation of China modernization development. Finally, corresponding countermeasures were put forward for the development of agricultural informatization in China.

Key words Agricultural modernization;Informatization;Internet;Agricultural electronics;Big data

作者簡介

李雄(1984—),男,甘肃定西人,硕士研究生,研究方向:农村经济理论与政策。

收稿日期 2019-05-24

工业化、农业现代化和城镇化发展与信息化建设相辅相成,尤其在农业现代化方面,信息化为促进社会经济转型、农业发展、农业提质增效奠定了坚实的基础[1]。长期以来,我国西北地区农业生产地理环境复杂、受控因素多、涉及领域广,因此区域产业发展较缓慢。目前,农业生产智能化趋势愈加明显,信息化对农业生产的指导显得尤为重要。国内学者对“四化”发展的研究主要集中在作用机理及实践研究上,而对信息化推动农业现代化发展的模式探究及应对策略甚少。信息化是推动农业现代化发展的核心要素,是建设农业现代化的必由之路,信息化与农业现代化相互制约,协同发展;信息化引领现代农业发展、转型、升级,为农业现代化展现经营思路、规划经营模式、组织生产方式[2];农业信息化主要包括农业生产过程的信息化、产品流通的信息化、管理模式的信息化以及农村社会服务的信息化。鉴于此,笔者介绍了我国农业信息化发展历程,国外和我国农业信息化发展模式、我国农业信息化发展基本情况,最后针对性地提出农业信息化发展应对策略。

1 我国农业信息化发展历程

农业信息化是一个长期的历史过程,是将数据集成、知识综合、信息监测融为一体的过程。我国农业信息化的发展历程分为以下3个阶段[3]:

第一,新中国成立至改革开放阶段,该阶段农业发展主要是政府、乡镇管理部门对农产品的手动统计,为统计下一年度的农业生产计划提供基础,并反映上一年度对政府农业计划的完成水平。农业信息化水平较为单一,并没有改善农民生活水平,对农产品市场价格、农业社会发展影响较小。

第二,改革开放到20世纪80年代末,农业信息化的发展逐渐向农业生产、农民生活水平、以及产前产后转变,信息化统计方法、农业指标体系与抽样调查相结合,引进了数学统计模型、报表分析估算预测等理念,形成了独具特色的农业信息化检测系统。然而,由于当时我国经济条件与社会认识水平的欠缺,农业信息化框架不够明确,其运行机制不够清晰。

第三,20世纪90年代至今,农业信息化发展逐渐步入正道,世界经济形式和社会进步明显,我国建立了社会主义市场经济体制,国内外开始研究并开发信息技术,信息技术水平可提现于综合国力层面。诸多研究者对农业信息化的追求更加迫切,农业领域也逐渐引进了大量信息化设备,政府部门的管理也扩大信息采集,对农业现代化的管控也非常及时、准确、全面。21世纪以来,我国农业信息化发展空前绝后,农民对信息化的追求实现跨越式发展。

2 国外农业信息化发展模式

继美国提出“信息化高速公路”以来,农业领域的计算机网路迅速普及和应用。2000年,美国农场中使用电子计算机的比例已经达到了52%,其网上销售总额占农业销售总额的40%。美国政府高度重视农业信息化,设立了农业服务管理部门、农业统筹部门、农业经济研究部门等,并在各地区建立了农业信息采集和发布系统,这些完善的信息机构降低了农产品销售和流通的局限性,形成了良性循环的多元化信息服务主体[4]。

作为发达国家,日本高度重视农业信息化发展技术。20世纪90年代,日本就已经提出农村必将实现网络化,计算机技术将在农村普及并推广,目前日本农村计算机网络化普及率已经达到了91.4%。日本农产品流通方式主要包括农产品网络交易市场、农业信息化网络交易超市,这提高了农业的自动化与信息化技术。

法国农业信息化的发展主要集中在对农产品的产前、产中、产后实现网络监控[5]。利用卫星通信技术预测农场是否有灾害性天气,对病虫灾害等进行实时预测,对耕地进行合理灌溉、施肥,实现农产品精准化管理;利用传感技术对土壤环境、土壤湿度进行精确分析,对作物种植结构和环境实现信息化预测。同时,法国一些信息技术开发者将此类信息技术安装于计算机上,形成便携式的信息化产品,实现信息高效采集、贸易交易及产品流通[6]。

发达国家的农业信息化水平各具特色,既有相同点也有不同之处,各国农业信息体系建设都是基于本国基本国情来创建信息科技和农业装备。目前,农业科技推广人员、农业部门可以从多种农业传媒网络获取信息技术,农业传媒已成为农业信息获取和信息传播的重要手段。

3 我国农业信息化发展模式

3.1 政策引导模式

我国政府高度重视农业信息化工作,制定了农业农村发展的一系列文件。2009年提出“金农工程”“村村通”工程、“三电合一”工程等农业信息化政策;2012年提出了《农业农村信息化行动计划》,提出大力推进入村进户的网络信息设备和农村信息服务机构,农村科技、农村电子产品、农产品网络交易等逐步发展,农民信息水平也迅速提升[7]。2013年,乡镇网络化普及率达99%,农村网络化普及率达73%,70%以上的乡镇能够利用互联网进行互动交流。

3.2 技术推进模式

信息技术推动农业发展,2008年提出农村远程数字化、灾害预警技术、测土精准施肥技术,提高了农业生产质量,实现了自然环境的经濟利用[8]。“信息跨区监控与精准预测”系统实现了农业信息的自动配对和交易,每年近百万台设备操作有序地在跨区作业。截止到2010年,该技术在全国10多个省市全面应用,为农业生产提供了技术保障。3S技术、自动控制技术、GPS/GIS系统、便携式数字化信息集成等现代信息技术在农业生产中逐步推广,农业系统中建立了环境监测报警系统、农产品流向分析系统和市场行情分析系统,实现了大数据追踪集成,对相关农作物的成长、土壤环境、病虫灾害、农业资源、气候环境等进行实时监测、速报与预报。

3.3 市场推动模式

随着信息化模式逐渐渗入现代农业,一些企业和传媒机构也积极推动农业信息化建设[9]。我国政府鼓励社会力量、专业网站以及社会媒体融入农业信息化建设,加强各类农业生产经营主体之间的配合,围绕重点农业区,建立一批专业化、跨区域的特色交流网站,形成以批发市场、物流中心和商贸中心为核心的电子商贸系统。辽宁省高度重视农业信息服务,电视台推出“黑土地”栏目;河北省某区域根据农业经济发展特点,提出政府扶持,市场运作的农业信息化服务方式;陕西省不断给传统农业经营者逐渐注入现代信息化新技术,推行“网上展厅”“电子商务”“一站通”等现代农产品经营理念。

4 国内农业信息化发展基本情况

4.1 农业信息化基础设施大幅度改善

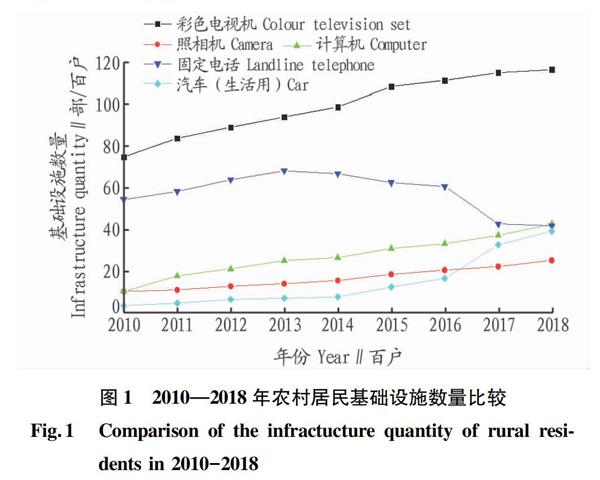

随着各地农业信息化发展的加快,近年来农村居民基础设施逐渐得到改善。因此,笔者根据《中国信息统计年鉴》《中国统计年鉴》,主要针对2010—2018年相关基础设施数量进行统计。

图1为每百户居民所拥有的基础设施数量。由图1可知,居民对彩色电视机的使用增幅最明显,由2010年的75.1部/百户增至2018年的116.9部/百台;2010—2018年,我国农村居民对照相机、计算机、汽车(生活用)的使用量增幅较一致,生活用汽车数量从3.6部/百台增至39.6部/百台,年均增长率为39.5%;2010—2013年,居民对固定电话的使用量由54.5部/百台增至68.4部/百台。从2013年开始,固定电话使用量逐年降低,2014—2018年,由67.0部/百台降为42.2部/百台,降低率达37.0%。

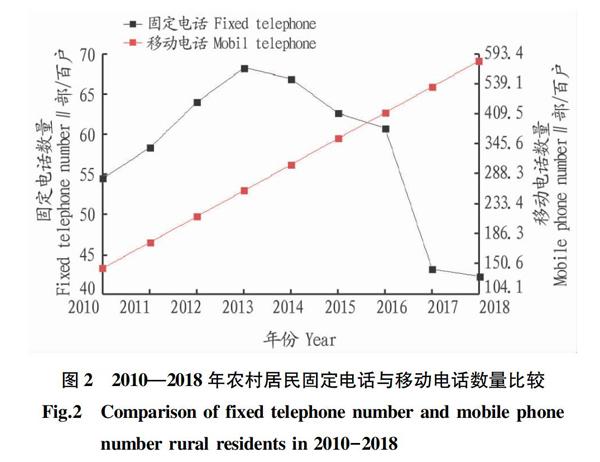

图2为农村居民固定电话与移动电话数量比较(部/百台)。2010—2013年,居民对固定电话的使用比例逐年升高,增幅为25.5%,从2013年开始,固定电话使用量由68.4部/百台降为42.2部/百台,降幅达37.0%。显而易见,随着信息化水平的迅速提升,固定电话已不再是居民获取信息的主流,取而代之的是移动电话, 2010—2018年,居民对移动电话的使用呈线性增长,由104.1部/百台增至593.4部/百台,年增长率为82.5%,增长迅速。

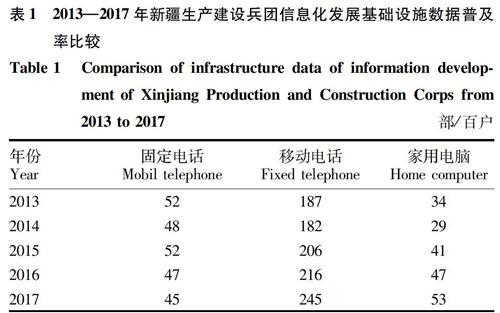

表1为2013—2017年新疆建设兵团农牧团场固定电话、移动电话及家用电脑的普及数据,其来源为《中国信息统计年鉴》。从2015年开始,新疆兵团农牧团场固定电话使用率逐年下降,移动电话开始代替固定电话,从2013年的187部/百户上升2017年的245部/百户,增长率为23.7%,2013—2017年,兵团电脑普及率较迅速,增长率为35.8%。网络是农业信息传播的重要途径,电脑的普及程度的增加直接影响着农村居民产业信息化的发展。

4.2 不同区域农业信息化基础设施差距明显

随着农业信息化的不断发展,各地区农业基础设施也表现处一定的差异性。结合《中国信息统计年鉴》《中国统计年鉴》相关资料,对全国居民对互联网的普及率和全国居民对移动电话交换机容量进行统计,分析各地区农业基础设施改善情况。

农业部大力推进“互联网+”农业行动,以信息化培育新动能,用新动能推动新发展。图3为全国农村居民互联网普及率统计数据。从图3可以看出,2014年农村居民互联网普及率达60%以上的地区有4个,2018年互联网普及率达60%以上的地区有6个,其中北京、上海、廣东处于领先地位;2014、2018年全国互联网普及率均值分别为42.5%、53.7%,相对增长了11.2百分点。

互联网用户规模继续扩大,手机网民渗透率不断增长,光纤接入用户占比明显提升。由图4可知,移动电话交换机容量超过10 000万户的省区有7个,分别是河北、江苏、浙江、山东、河南、广东、四川,其中广东省移动电话交换机容量为21 982.3万户,处于领先地位。2018年全国平均移动电话机交换容量为7 049.68万户,高于平均值的省份有12个。农村对互联网及移动电话的使用量逐年增加,但是各地区之间却表现出一定的差异性。

5 我国信息化推动农业现代化发展策略

5.1 积极推进“互联网+”现代农业

互联网是农业信息化发展的基石,推动现代农业必须大力推进“互联网+”农业行动,即以信息化培育新动能,用新动能推动新发展。“互联网+”现代农业系统主要涉及农业部、商务部和交通部,各部门需建立自己的信息入户规章制度,实现网络化农业发展。 农业信息化发展的不平衡主要是由于各区域缺少针对性的政策实施,对推广信息服务体制、互联网建设的资金扶持力度

不够,政府应提出“互联网+”现代农业行动的总要求,形成 “互联网+”现代农业政策框架,确定信息化推动农业发展的准确性 [10-11]。

5.2 加快推进信息进村入户

要加大信息进村入户力度,首先应加强组织领导,成立农业部信息进村入户工作推进组,设立国家信息进村入户公益平台;其次,应加强制度体系建设,建立农业信息服务站建设规范以及相关信息设备培训规范;再次,应确立“政府主导、市场主体、农民主人”的建设运营机制,确保网络全覆盖,服务无盲区,运营可持续战略;最后,应将全国信息整合并联入农村信息服务站,实现普通农户不出村、新型农业经营主体不出户就可享受便捷高效的信息服务[12-13]。

5.3 加强农业农村大数据应用

农业农村大数据已成为新型农业资源要素[14-15]。加快发展农业农村大数据,充分整合和挖掘数据资源,构建国家涉农大数据中心,追踪农业农村历史资料,实现自动化数据采集、数据便捷实用。政府部门应加快推进农业农村大数据的开发和应用,从涉农数据共享、单品种大数据建设、市场化建设运营机制、大数据应用等方面,探索农业农村大数据建设的有效模式和途径,推动各地互相学习借鉴,总结推广经验做法和模式,探索推进以产业产品为主线的大数据共享共建,用信息化手段提升农业管理服务的技能和水平。

参考文献

[1]王瑜炜,秦辉.中国信息化与新型工业化耦合格局及其变化机制分析[J].经济地理,2014,34(2):93-100.

[2]方维慰.我国信息化与农业现代化融合机制探析[J].江苏行政学院学报,2014(6):50-53.

[3]张玉香.农业信息化理论与实践[M].北京:中国农业出版社,2005:295-350.

[4]陈良玉,陈爱锋.国际农村信息化现状与特点研究[J].屮国农业科技导报,2005,7(3):75-79.

[5]陈海淳.发达国家农业信息化对我国的启示和借鉴[J].科技进步与对策,2003(14):121-123.

[6]范凤翠,李志宏,王桂荣,等.国外主要国家农业信息化发展现状及特点的比较研究[J].农业图书情报学刊,2006(6):175-177.

[7]董京.我国农业信息服务业的发展障碍与对策[J].农业经济问题,1998(7):55-56.

[8]郭书普,张立平,沈基长,等.构建我国农业信息化技术支持体系的探讨[J].屮国工程科学,2005(9):89-94.

[9]刘旭.发展特色农业与调整农业结构[J].中国农村科技,2002(3):1.

[10]谢东升. “互联网+”现代农业的创新发展机制研究[D].贵阳:贵州大学,2016.

[11]陈涛. 深化“互联网+农业”思维 推进现代农业发展[J]. 种子科技, 2016, 34(9):20-22.

[12]怀铁铮. 信息化:中国的出路与对策[M].北京:机械工业出版社, 2006.

[13]孙九林.加强信息资源开发利用与共享 提高信息化建设效率[J].数码世界,2007(11):3-4.

[14]黄婷婷. 我国农业信息化的现状、问题与对策研究[D].合肥:安徽农业大学, 2007.

[15]张琳, 邱少华. 新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化协调发展评价研究[J]. 山东社会科学, 2014(4):124-129,139.