我国药用昆虫资源研究的历史沿革与现状初探

2019-12-30张星贤马占强

张星贤,阮 洁,马占强

(中国药科大学 中药学院,江苏 南京 210009)

昆虫在我国作为中药入药已经有 3 000 多年的历史[1]。药用昆虫是指虫体本身、局部或其产物(衍生物、分泌物和病理产物等),一般可以治疗或辅助治疗某种疾病[2]。随着现代科学技术的发展,多种药用昆虫的生物活性成分和药效机理逐渐得到了诠释[3-4]。同时由于其具有资源丰富、临床疗效显著等优势,近年来越来越受到人们的重视[5]。

笔者对药用昆虫在我国的利用与研究情况,包括资源现状、研究历史、药用价值、药效机制和所存在的问题及发展趋势等进行了分析,以期为今后药用昆虫在我国的开发和利用提供借鉴和参考。

1 我国药用昆虫的资源现状

我国昆虫资源丰富,据统计具有药用价值的种类约占世界昆虫总数的10%,目前记载入药的昆虫有蜚蠊目、螳螂目和同翅目等14个目239种[6],不少昆虫类中药,如地鳖虫、蝉蜕、蜜蜂、僵蚕和冬虫夏草等,由于疗效确切,在临床上早已得到广泛地应用。近年来我国医药市场发展迅猛,药用昆虫依然有着很大的发展和利用空间。

根据地理条件以及昆虫自身特点,我国药用昆虫资源主要呈现四大特征:1)种类繁多、资源丰富,开发利用较少;2)药效范围广、临床应用开发潜力大;3)一些日常害虫也具有一定的药用价值;4)绝大部分来源于野外,药用昆虫养殖利用尚处于起步阶段。

2 我国药用昆虫的研究历史

目前关于药用昆虫的研究历史报道很多,通常是简述其发展历史,并没有一个完整的阶段划分与总结。张志勇[7]通过梳理药用昆虫的历史发展脉络,将我国药用昆虫研究历史分为3个阶段:临床认识阶段(公元19世纪前)、全面认识阶段(1901—1980年)和综合利用阶段(1981—2005年),为研究药用昆虫的历史提供了新的思路。昆虫在我国医药上的应用及研究最早可追溯到公元前11世纪,《周礼》记载的“五药”就包括了昆虫在内的“草、木、虫、石和谷”[4]。历朝历代大批医药学者对昆虫入药也均有记载,包括西周《诗经》的“蟋蟀入药”,西汉《五十二病方》明确记载的昆虫药物有5种,东汉《神农本草经》记载了含有昆虫的复方药物21种,南北朝陶弘景《本草经集注》在前人研究基础上增补了药用昆虫13种,唐朝苏敬《新修本草》和陈藏器《本草拾遗》分别记载药用昆虫20和11种,宋朝唐慎微《政和新修经史证类备用本草》记述虫药52种,明朝李时珍《本草纲目》收录昆虫药达74种,清朝赵学敏《本草纲目拾遗》增补昆虫药物25种[7]。至此,经过两千多年中医药学者对药用昆虫的研究,明确记载了100种左右的昆虫药物(表1),并且对其药效和应用范围亦有记录,为药用昆虫在近现代的深入研究奠定了基础。

进入20世纪以后,随着动物分类学、药物化学以及药理学的发展,对昆虫种类的考证,昆虫的药用化学成分以及药效机制的确证,使人们开始认识到昆虫的巨大药用价值和人工养殖前景,因此,我国药用昆虫研究得到了很大发展。1951年,李凤荪在《中国经济昆虫学》中首次将药用昆虫单列出来[7]。此外,还有一些现代药物书籍对药用昆虫形态、分布及其生存环境、条件和药效等方面进行了阐述,包括《药材学》《中药材手册》《中国药用动物医药文献库》和《中国药用昆虫集成》等,均极大地推动了药用昆虫在我国更广泛的研究和应用。

3 药用昆虫的临床应用

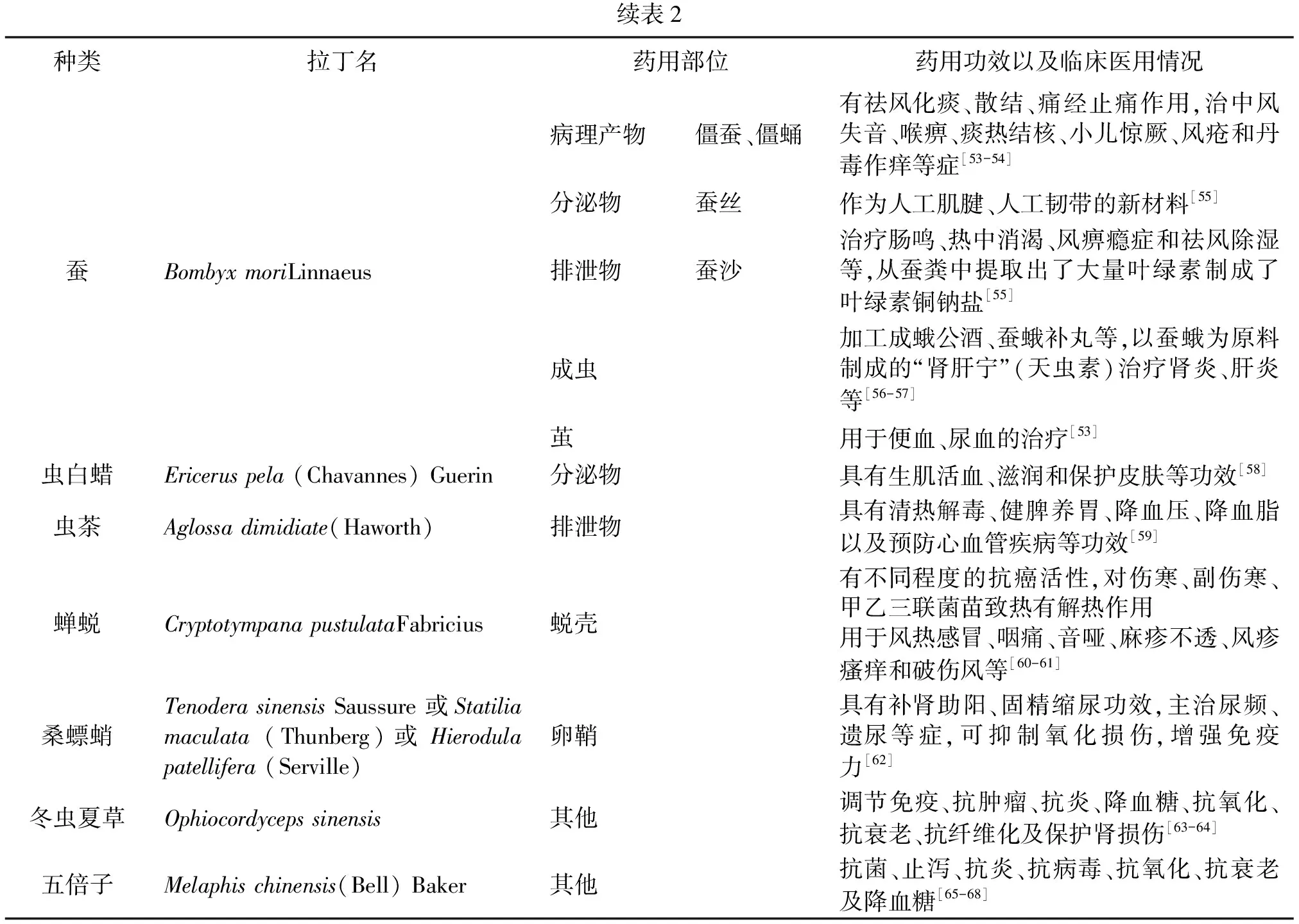

中医认为昆虫类药物多具有祛风通络、熄风止痉和补肾益精等功效,可用于肝阳上亢、肾虚阳痿等的治疗,一些昆虫的分泌物还可以作为伤口愈合剂、止血剂和镇静剂[8-9]。现代临床药效研究表明:药用昆虫在治疗中主要体现了抗菌、抗炎、抗病毒、抗寄生虫、抗癌、调节免疫、保护心血管系统、抗溃疡、凝血、抗凝血和性激素样作用,以及解痉平喘、镇静镇痛、抗惊厥等方面的疗效[10-15]。常见昆虫的入药部位以全虫、生理产物(排泄物和分泌物)、病理产物居多(表2),而取自同一昆虫的不同入药部位常具有不同的临床治疗作用,如:蜂乳临床多用于治疗小儿营养不良、老年体衰、十二指肠溃疡及胃溃疡等患者,蜂幼虫则主要用于治疗身体虚弱、乳汁不通、风疹和丹毒等方面[15-16]。

续表2种类拉丁名药用部位药用功效以及临床医用情况蚕Bombyx moriLinnaeus病理产物僵蚕、僵蛹有祛风化痰、散结、痛经止痛作用,治中风失音、喉痹、痰热结核、小儿惊厥、风疮和丹毒作痒等症[53-54]分泌物蚕丝作为人工肌腱、人工韧带的新材料[55]排泄物蚕沙治疗肠鸣、热中消渴、风痹瘾症和祛风除湿等,从蚕粪中提取出了大量叶绿素制成了叶绿素铜钠盐[55]成虫加工成蛾公酒、蚕蛾补丸等,以蚕蛾为原料制成的“肾肝宁”(天虫素)治疗肾炎、肝炎等[56-57]茧用于便血、尿血的治疗[53]虫白蜡Ericerus pela (Chavannes) Guerin分泌物具有生肌活血、滋润和保护皮肤等功效[58]虫茶Aglossa dimidiate(Haworth)排泄物具有清热解毒、健脾养胃、降血压、降血脂以及预防心血管疾病等功效[59]蝉蜕Cryptotympana pustulataFabricius蜕壳有不同程度的抗癌活性,对伤寒、副伤寒、甲乙三联菌苗致热有解热作用用于风热感冒、咽痛、音哑、麻疹不透、风疹瘙痒和破伤风等[60-61]桑螵蛸Tenodera sinensis Saussure 或Statilia maculata (Thunberg)或Hierodula patellifera (Serville)卵鞘具有补肾助阳、固精缩尿功效,主治尿频、遗尿等症,可抑制氧化损伤,增强免疫力[62]冬虫夏草Ophiocordyceps sinensis其他调节免疫、抗肿瘤、抗炎、降血糖、抗氧化、抗衰老、抗纤维化及保护肾损伤[63-64]五倍子Melaphis chinensis(Bell) Baker其他抗菌、止泻、抗炎、抗病毒、抗氧化、抗衰老及降血糖[65-68]

4 药用昆虫的药效机制

药用昆虫的药效机制研究起步较晚,最初主要围绕粗提混合物展开,因粗提物成分复杂,表现出来的药效作用是各成分之间相互作用的结果,部分药理作用可能被放大或者掩盖,造成假象。

目前,通过从药用昆虫体内分离单一成分进行药理作用研究是较为普遍采用的方法[69]。大量的药效物质基础研究发现,昆虫类药物发挥治疗作用的活性成分主要有抗菌肽、蛋白质和酶类、生物碱类、甾类物质、脂肪族类、芳香族类、糖及苷类这7种成分[10]。研究者在虻虫体内发现存在多种抗血栓功能分子,包括血小板聚集抑制剂、凝血酶抑制剂、抗凝血蛋白酶、纤维蛋白原水解酶等,证明这些物质为虻虫传统抗血栓的主要活性成分[70-72]。抗菌肽作为昆虫免疫体系中的一类重要组分,具有分子量小、热稳定性强、水溶性好、无免疫原性、强碱性及抗菌谱广等优良特点,对细菌、真菌、病毒、原虫及癌细胞具有不同抑制作用[73]。根据从不同昆虫体内提取出的昆虫抗菌肽,根据结构和氨基酸组成的不同,主要可分为4类:线型双亲α-螺旋、二硫键的环状或末端开放、富含脯氨酸和富含甘氨酸[74-79]。不同结构的抗菌肽对不同病菌表现出不一样的抗菌效果。研究发现,蜂王浆能够通过增加胶原蛋白的产生进而对皮肤的抗衰老作用[80]。蜂胶中的咖啡酸苯乙酯能够在微摩尔级浓度水平上抑制核因子κB(nuclear factor-κB,NF-κB),进而拥有抗氧化、抗肿瘤、抗病毒、抗菌、抑制细胞生长、抗真菌及抗炎功能,并且能够治疗白内障、视网膜和视神经相关眼科疾病[81]。从蜂蜜中分离出来的乳酸菌共生体通过其产生的抗微生物代谢物对常见慢性伤口病原体具有较好的杀菌作用[82]。蚕蛹N,O-羧甲基壳聚糖可以防止术后肠粘连的形成[83]。一些昆虫体内的毒液,例如:蜜蜂、蚂蚁、蝎子等也可以作为生物杀虫剂以及抗菌、致敏和麻痹等药物成分,其药效主要是由丰富的二硫化物肽类、生物活性磷脂、N,N-二甲基苯胺的小分子化合物、磷脂酶A2等含有毒的酶等物质引起的[84]。此外,近些年研究者从蚂蚁和胡峰分离出很多放线菌,发现其含有的部分化合物质具有很好的抗真菌活性,包括2个新化合物urauchimycins A和B[85],环状的缩肽类化合物dentigerumycin[86],大环酰胺类化合物sceliphrolactam[87]以及单体化合物fogacin[88]。苍耳蠹虫可促使中性白细胞和少数淋巴细胞增生吞噬细菌,并且自身含有的甾醇、甙类、内酯等酸性化学成分,具有抗感染,改善微循环,提供组织营养,从而起到解毒排脓、消肿止痛及祛腐生肌的作用[24,89]。蚂蚁分泌物中含有的蚁醛、蚁酸具有抗炎镇痛作用[90]。织工蚁生产天然蛋白质中空纳米纤维膜,具有在弱碱性条件下耐煮沸,附着性好,成骨细胞增殖能力强等特性,医用纳米纤维膜的应用前景[91]。蚕丝丝胶的保湿力特性可以作为伤口愈合的治疗剂,刺激细胞增殖,抵御紫外线辐射,而其抗氧化活性,使得蚕丝丝胶在抗肿瘤、抗菌等方面也有所应用[92]。僵蚕中含有的白僵菌素对G+菌和霉菌有抑制作用,僵蚕及僵蛹含有的大量草酸铵能够抗惊厥作用[93]。此外,蚕蛹富含蛋白质、活性物质及大量人体所需的微量元素,彩色茧丝具有保湿、抑菌、抗氧化、防紫外线等特性[94]。虫茶粗多酚具有预防动物体内肝损伤效果,可以作为抗氧化和抗衰老功能性食品[95-96]。独角仙(蛴螬)含有的独角仙素、僵蚕醇提物[93],柞蚕杀菌肽D,蝶类异鸟嘌呤,蟑螂体内的半乳甘露糖,蜂蜜中的王浆酸、蜂毒等蛋白质成分具有抗肿瘤作用[93,97]。虫草中含有的虫草素通过活化半胱天冬酶,可以诱导癌细胞凋亡[98]。冬虫夏草口服液通过抗氧化应激途径,可以促进超氧化物歧化酶和过氧化氢酶活性上调以及抑制脂褐素积累,进而延长果蝇的寿命。因此,围绕冬虫夏草口服液开发,可以研发出减缓人类衰老过程的新型试剂[99]。

尽管近年来,随着遗传学、分子生物学以及相关配套技术的成熟,昆虫的药效学研究已取得了较大进步,但由于许多涉及蛋白、多糖等大分子物质,昆虫的药效机制比人们预想的要复杂的多,因此今后仍需进一步深入研究。

5 我国药用昆虫研究存在的问题

5.1 资源开发力度有待拓展

我国昆虫总数约150万种,研究发现的药用昆虫数量不到300种,仅仅占昆虫总数的0.02%[1]。此外,我国目前开发的昆虫及其产物的药用商品主要集中于土元、斑蝥、九香虫、家蚕、蜜蜂、冬虫夏草、蝉、蜣螂和螳螂等少数昆虫,大约占可入药昆虫数量的13%,说明我国药用昆虫目前开发不完全,利用比例相对较低。

5.2 活性成分的研究仍需要深入

传统中药多采用整体入药,利用传统的净制法、炒制法和酒制法等方法进行加工,对于入药昆虫的药用活性成分以及药效机制研究较为薄弱。虽然已有大量研究表明药用昆虫含有昆虫抗菌肽、蛋白质和酶类、脂肪族类等活性成分,但是这些研究大多围绕着蜜蜂和蚂蚁等少数昆虫,并且对微量元素、氨基酸组成等营养成分及营养价值的研究较少,局限性较强。

5.3 药理和临床研究缺乏

药效是药用昆虫的最主要的价值,一些药用昆虫的药效已经被挖掘,包括抗癌、止血、解毒、健胃和清热等方面的药用价值都被大量报道过,但是由于药用昆虫成分复杂,药理研究不够深入,作用机制还不清楚,临床应用不够广泛,很多具有较好药用疗效的昆虫资源尚未得到进一步的挖掘。

6 药用昆虫的研究发展建议

6.1 加强基础研究和资源保护,重视药用昆虫资源的普查

目前,我国已经对大部分昆虫资源进行了调查,但是由于重视程度不够,资金投入不足,并没有进行一次全面系统的药用昆虫的普查。因此,可通过相关行政部门的统筹,设置专项经费,借助高校及相关科研院所等单位,利用专业科研团队领头全面系统调查我国药用昆虫资源,并进一步考证和鉴定文献中记载的药用昆虫学名,统一昆虫名称。

此外,对药用昆虫资源的开发利用应出台相关政策,以保护、合理利用为前提,开发与保护兼顾,使药用昆虫资源的利用、恢复和再生能够动态循环,使我国药用昆虫资源的利用与开发更加科学、规范与合理化。

6.2 充分利用我国资源,挖掘昆虫的药用价值

有部分药用昆虫是日常生活、农业生产上的害虫,如:芫菁、黄刺蛾等,这些昆虫种类繁多、分布范围广、数量大且繁殖快,为昆虫入药提供了充足的资源。可以利用昆虫的亲缘关系,从近源种类中发现新药源,寻找一些稀少的药用昆虫替代品。此外,野生资源的急剧减少,药用昆虫数量需求的增加,促使人工养殖药用昆虫必须尽快规模化,才能解决日益严重的供需矛盾。虽然部分药用昆虫已经进行了人工繁殖,包括地鳖虫、蜜蜂、蚁狮、蝎子和蝗虫等,但绝大多数昆虫开发利用选择的资源较窄,只有找到野生资源与人工养殖之间的平衡点,才能实现药用昆虫的工厂化生产,提供充足的药源。

6.3 利用药用昆虫特有的药用活性分子,开发新药源

目前,人们可以根据牛虻等药用昆虫在治疗乙肝、癌症等疾病方面的优异表现,对一些疑难杂症尝试攻克,还可以利用多种药用昆虫含有的生物碱类、甾类等其他活性物质进行新药源的开发,如蝶类昆虫含有的异黄蝶呤以及蜜蜂蜂毒中的蜂毒肽、明肽等。

目前,关于虫药的文献古籍著作较多,但是现代研究资料较少。随着气相色谱-质谱联用、液相色谱-质谱联用等现代科学分析技术的广泛应用,人们可以充分利用新技术分析药用昆虫主要成分,筛选昆虫体内的药用活性成分,扩大药用昆虫种类,以推进药用昆虫为主要成分的药品开发。

6.4 拓宽领域,开发药用昆虫在食品等多方面的产品

药用昆虫由于蛋白质较高,胆固醇含量却较低,具有多糖、多肽和酶类等多种活性成分,食物转换率较高,近年来功能性食品开发也逐渐受到人们关注。除此之外,药用昆虫还具有多种功能,例如:蚕蛹油可以制作人造奶油以及润滑油;蚕丝丝胶可以制作洗发水;紫胶虫的分泌物可作为绝缘材料等。但是,因为宣传力度和人们对于药用昆虫优势认识不够,导致倾力于该方面的企业较少。所以,当今市场药用昆虫行业远没有饱和,食品开发与营养保健相结合、深入挖掘药用昆虫功能发展潜力仍然很大。