甘薯茎基部腐烂病病原鉴定及药剂防控试验

2019-12-27刘伟明何贤彪刘也楠黄立飞

刘伟明,何贤彪,刘也楠,黄立飞

(1台州科技职业学院,浙江台州318020;2台州市农业科学研究院,浙江临海317000;3广东省农业科学院作物研究所/广东省农作物遗传改良重点实验室,广州510640)

0 引言

甘薯是重要的旱地作物,作为粮食、饲料和工业原料用作物等[1]被世界100多个国家和地区广泛种植,中国是世界上最大的甘薯生产国之一[2-3]。随着经济社会的发展和生活水平提高,人们对甘薯的营养保健及药用价值也越来越重视。甘薯块根、叶柄、茎尖都有很高的营养价值[4],氨基酸种类齐全,蛋白质营养较为均衡,谷类食物中比较缺乏的赖氨酸在甘薯中含量较高[5-6],甘薯还含有防癌、抗癌作用的粘液蛋白、脱氢表雄酮和硒等物质[7-8],人们普遍认为甘薯是一种很好的营养食品及保健食品。

甘薯作为台州重要的旱粮作物,近年已逐渐成为当地的特色经济作物。目前台州有适合不同用途的甘薯品种种植,如有鲜食用类型,在鲜食类型中,又有高胡萝卜素含量、口感软甜和粉甜等类型[9-11],又有早熟迷你鲜食紫甘薯和早熟迷你鲜食红皮桔黄肉甘薯[12-17]等;还有适合淀粉生产的高淀粉甘薯类型和适宜食品加工的高糖类型品种[9-10],适合茎尖加工的蔬菜类型甘薯[18]等。此外,台州有丰富的传统甘薯加工产业,如粉丝、薯脯等,这又进一步促进了甘薯产业效益的提高和可持续发展。

然而,从2010 年开始,笔者发现台州市内有多个县市(区)出现了甘薯茎基部发病变褐(或黑),并逐渐坏死,中后期薯块出现腐烂,甘薯产量明显下降,轻则损失20%~50%,重则几近绝收,严重影响了薯农的收入。2012 年以来,甘薯茎基部腐烂病逐年加重、蔓延的趋势明显,导致甘薯种植面积逐年减少,严重影响了当地甘薯产业发展。

从发现甘薯茎基部腐烂病初期的2011年,笔者就开始了一系列的甘薯茎基部腐烂病的防控试验研究,在发现采用不同的耕作制度(6 种耕作制、5 种不同前作)和4年定点不同轮作模式(经2年间隔、2~4荐轮作后)均不能降低甘薯茎基部腐烂病发病率和产量损失;采用脱毒苗扦插、地膜覆盖和施有机肥等农业防控措施都不能减轻甘薯茎基部腐烂病的危害;而适当推迟甘薯扦插期至6 月底前后,可在一定程度上减轻产量损失[19],同时开展了甘薯茎基部腐烂病调查及病原鉴定[20];继2013年进行甘薯白绢病防治试验[21]和2015年的甘薯茎基部腐烂病药剂防控初探[19]后,2016—2018年,又连续3 年开展了比较详细的甘薯茎基部腐烂病药剂防控试验[22-23]。本研究将汇总2015年以来的有关试验结果,着重对甘薯茎基部腐烂病病原菌鉴定及药剂防控试验结果作一综合分析论述。

1 材料与方法

1.1 病原鉴定

1.1.1 病样采集 2015—2018年对浙江省台州市、温州市、宁波市、杭州市、丽水市所属的11 个县市区、51 个村(甘薯病区)进行了田间调查,并采集127 份病样进行分离鉴定病原菌。

1.1.2 鉴定方法 病原菌分离、病菌致病性测定,以及通过分离菌株的形态观察、基因组DNA 提取、病菌16S rDNA、ITS 序列的PCR 扩增及测序分析等进行病原鉴定按照黄立飞等的方法[20,24-25]实施。

1.2 药剂防控试验

1.2.1 材料

(1)供试品种。3年供试的甘薯品种均为‘浙薯13’。

(2)供试杀菌剂。3 年供试的杀菌剂,见表1。2017 年试验选择的5 种药剂,是在上年9 种药剂防控试验中,防治效果相对较好,且田间观察未见药害的药剂[22],再作进一步优化设计,开展田间药剂防控试验;2018年试验选择的药剂和设计思路与2017年类似。

1.2.2 试验地点 试验设在浙江省临海市东塍镇沙溪下村;试验时间分别为 2016 年 6 月 25 日—11 月 18 日、2017年6月18日—11月20日和2018年5月21日—11月8日。试验地块平整,沙壤土,肥力中等。

1.2.3 试验设计 2016 年试验设10 个处理,2017 年和2018 年均设9 个处理(见表2),对照均为只浇(喷)清水。2016 年未进行扦插前的各处理用药相对应的浸苗处理,而浇根本应在扦插后当天进行,但因扦插当天有小至中雨,故延迟到扦插后第5 天,先松土再浇施;处理1602的二氧化氯土壤消毒剂,是在薯苗插种前一天,按产品使用说明,兑水浇施垄背后即盖上地膜,四周压严实。2017年和2018年扦插时浇根处理的,是指在扦插当天,先用表中所示药剂浓度将薯苗浸在相应处理的药液中,约1 min后捞出,稍沥干再扦插。扦插后再用浸过薯苗的药液均匀浇在薯苗基部。喷雾是指扦插甘薯苗后,在7 月甘薯茎基部腐烂病未发病至始发时开始用表2所示药剂浓度进行田间甘薯茎基部喷雾。2016 年3 次喷药时间分别在7 月12 日(田间未见病株)、7 月 21 日和 7 月 29 日;2017 年 3 次喷药时间分别在 7 月 15 日(田间未见病株)、7 月 26 日和 8 月 3 日;2018 年3 次喷药时间分别在7 月26 日(田间未见病株)、8月7日和8月15日。

表1 供试药剂

2016—2018 年试验小区净面积分别为13.00 m2、9.60、12.47 m2,均设 3 次重复,随机区组排列,四周设保护行;每年在甘薯扦插前,一次性以三元复合肥(NP2O5-K2O=17-17-17)600 kg/hm2的用量作基肥,整个生长期不再施其他肥料。

1.2.4 数据处理 田间发病情况调查,以及病情分级标准和实际防治效果计算参照文献[22]。统计分析使用Duncan's新复极差测验。

2 结果与分析

2.1 病原鉴定结果

对采集自台州市玉环县、温岭市、三门县、临海市和黄岩区,温州市乐清市、洞头县和永嘉县,以及丽水市遂昌县、杭州市临安区、宁波市宁海县共51个村(甘薯病区)的127份病样的病原菌进行分离鉴定,根据病菌的致病性、形态特征、ITS 和16S rDNA 序列分析鉴定,主要鉴定到达旦提狄克氏菌(Dickeya dadantii)、齐整小核菌(Sclerotium rolfsii)、拟轮枝镰孢菌(Fusarium verticillioides)、腐皮镰刀菌(F.solani)、尖镰刀菌(F.oxysporum)、甘薯间座壳菌(Diaporthe batatas)、毁坏性拟茎点霉(Phomopsis destruens) 和爪哇镰孢(F.javanicum)等8种致病病菌。此外,还分离到少量其他致病细菌和真菌,如鉴定到了立枯丝核菌(Rhizoctonia solaniAG-4HG-1)[19,26]。

鉴定结果表明,各地区病原菌组成分布均有所不同,2015 年在玉环县、温岭市、三门县、临海市、黄岩区、乐清市和永嘉县所采集的73个病样中,玉环县、乐清市和永嘉县的病样中没有分离到爪哇镰孢(F.javanicum),在温岭市和乐清市的病样中没有分离到毁坏性拟茎点霉(P.destruens)。

对2015 年采集到的73 个病样重点进行了病原真菌分离培养,统计发现采集的甘薯病样普遍受到多种致病菌复合侵染危害,在73 个病样中,有占60.27%的病样(45 个病样)分离到了存在2~4 个致病真菌复合侵染危害的现象,其中分离到2、3、4 个致病真菌的病样各有22、19、4 个,分别占28.77%、26.03%、4.11%。在检出的复合侵染现象中,以腐皮镰刀菌和拟轮枝镰孢菌与其他致病菌的复合侵染最为普遍。

2.2 药剂防控试验结果分析

2.2.1 不同药剂处理对甘薯茎基部腐烂病田间发病率的影响 2016年通过扦插后不同药剂浇根,以及3次茎基部喷雾,不同处理的茎基部腐烂病发病率如表3 所示,前2次调查均未发现病株,8月11日田间调查,有3个处理(1601、1604、1606)开始发病;8 月22 日调查,又有 3 个处理(1602、1605、1609)发病;8 月 31 日后,结束久旱,试点开始下雨,田间湿度增大,高温高湿,发病加速,9 月7 日调查,除1607、1608、1610 未见病株外,发病处理数增加到6 个,且病情加重;至10 月23 日,对3重复每个处理小区逐株调查(表3中10月23日的调查数据是3 重复平均数,并据此进行差异显著性检验),结果田间发病率以处理1608 最低,为30.00%,以对照1601 最高,达96.91%,方差分析表明,除处理1602、1605差异不显著外,其余所有处理间发病率差异均达极显著水平,且均极显著低于对照。

表2 试验设计

2017 年通过药液浸薯苗、扦插后基部浇施和3 次茎基部喷雾,不同药剂处理间的发病率以处理1705最低,为70.69%,极显著低于其他各处理的发病率;其次为处理1704,发病率为89.99%,与处理1706、1707 没有显著差异,但显著低于处理1702、1703、1708、1709和对照1701,而且处理1702 和对照的发病率均为100%(见表4)。

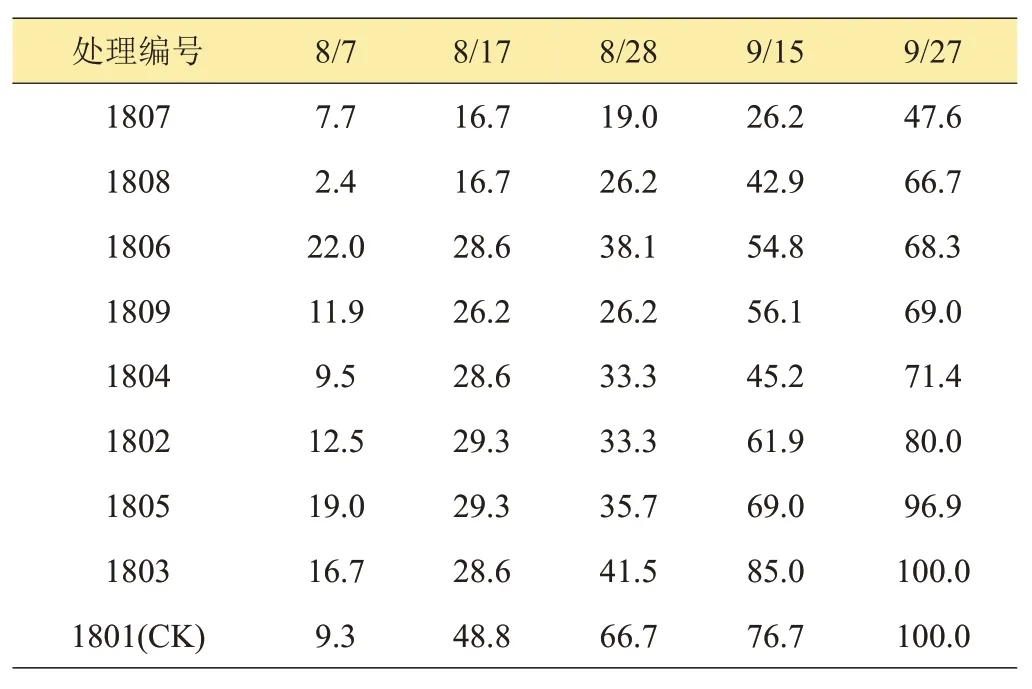

2018年药剂试验的第1次甘薯田间发病率调查是在8月7日,即是在对甘薯根茎部进行第2次喷药前进行的,从9 月27 日最后一次(2018 年未在甘薯收获前对所有试验小区甘薯进行逐株发病调查)对田间发病率调查结果看,以处理1807 的发病率最低,为47.6%,处理1804、1806、1808、1809 的发病率均在70%左右,处理1802、1805发病率分别为80.0%和96.9%,而对照与处理1803的发病率都达100%(见表5)。

表3 2016年不同时期甘薯茎基部腐烂病田间发病率

表4 2017年不同时期甘薯茎基部腐烂病田间发病率

2.2.2 不同药剂处理对甘薯茎基部腐烂病田间病情指数和防治效果的影响 对2016年各处理的病情指数和防治效果的统计分析(见表6)可知,处理1608 的病情指数和防治效果分别为18.9 和77.7%,表现为病情指数最低、防治效果最好;病情指数较低、防治效果较好的处理还有 1607 和 1610,处理 1608、1607、1610 之间的病情指数没有显著差异,但均显著低于其他各处理;处理1608、1607与1610之间的病情指数没有极显著差异,但处理1608、1607 的病情指数均极显著地低于其他各处理。

对2017 年各处理的病情指数和防治效果的统计分析(表7)可知,处理1705的病情指数最低,为39.75,极显著低于其他各处理,其防治效果也是最高,达到60.1%。其他各处理的病情指数均在73.6 以上(处理1706 为73.6),防治效果在26.1%以下(处理1706 为26.1%),均不理想。

表5 2018年不同时期甘薯茎基部腐烂病田间发病率 %

表6 2016年不同药剂处理田间病情指数和防治效果

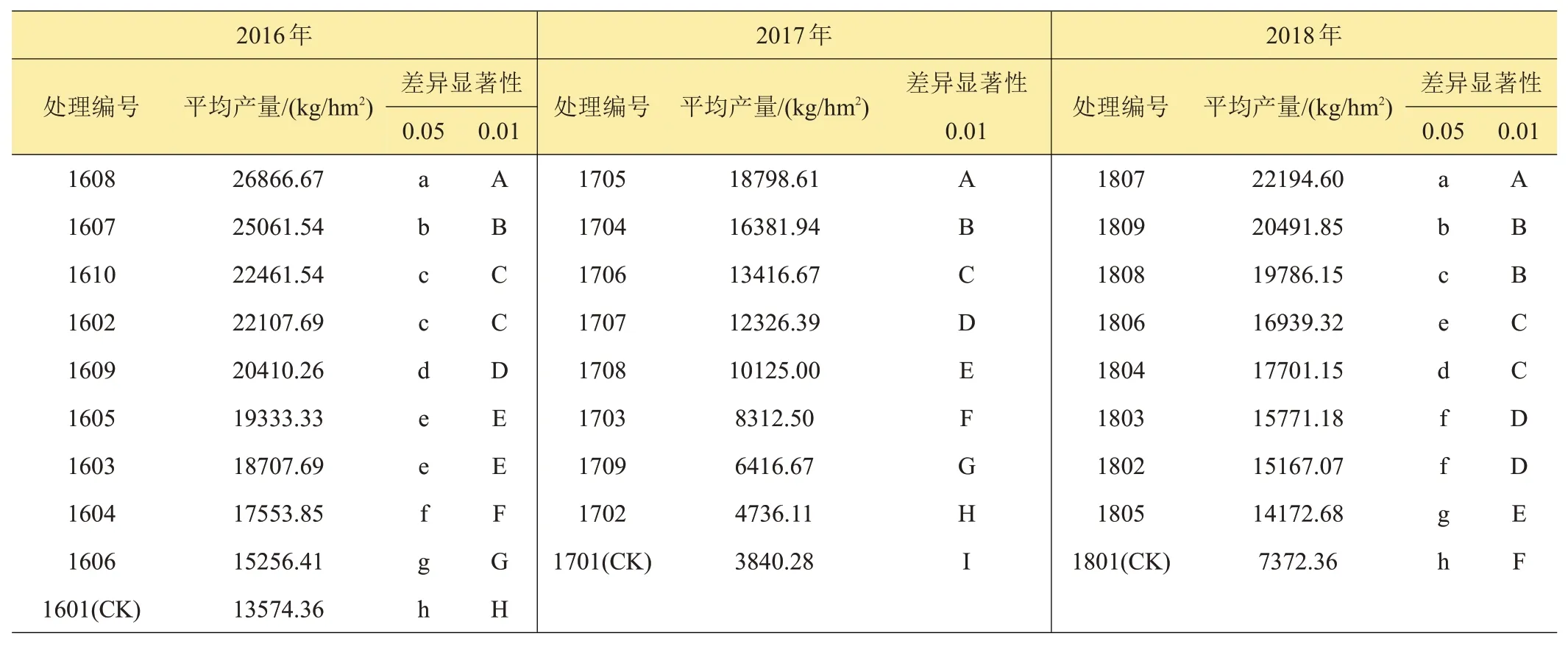

2.2.3 不同药剂处理对甘薯产量的影响 由表8 可知,2016 年不同药剂试验,以处理1608 的产量最高,达26866.67kg/hm2,比产量最低的对照增产13292.31kg/hm2,增97.9%;处理1608 的产量极显著地高于其他各处理。产量排第二位的是处理1607的25061.54 kg/hm2,它与处理1608的产量比较接近,但两者之间的差异却达到了极显著水平;其他不同药剂处理的产量变幅在22461.54~17553.85 kg/hm2之间,均极显著高于对照产量。进而分析可知,产量在前3 位的处理排序与田间发病轻重的处理排序是一致的;对照田间发病最重,产量也最低;处理1606、1604 发病早,且较重,所以产量也较低。

2017 年不同药剂试验,以处理1705 的产量最高,达18798.61 kg/hm2,比产量最低的对照产量3840.28 kg/hm2,增389.51%;处理1704产量次之,再依次是处理 1706、1707、1708、1703、1709、1702、1701(CK);各处理之间产量均达极显著差异,各处理又均比对照极显著增产(见表8)。进而分析可知,产量与发病率的相关系数为-0.77**,产量与病情指数的相关系数为-0.80**,而发病率与病情指数的相关系数为0.96**,即发病率、病情指数分别与产量存在着极显著的负相关,发病率与病情指数则有极显著的正相关。

2018年不同药剂试验,以发病率最低的处理1807的产量最高,达到了22194.60 kg/hm2,比对照产量7372.36 kg/hm2增 14822.24 kg/hm2,即增 201.05% ,差异极显著,处理1807的产量也极显著地高于其他各处理。产量居第2、3位的是处理1809、1808,分别达到了20491.85、19786.15 kg/hm2,比对照分别增产177.96%和168.38%,增产也极显著;处理1809的产量显著高于处理1808,但无极显著差异;除处理1807外,处理1808和处理1809的产量又极显著地高于其他各处理;其他各处理的产量又都极显著高于对照(表8)。

表8 2016—2018年不同药剂处理对甘薯产量的影响

3 结论

通过对浙江省有代表性的11个县市区的127个甘薯茎基部腐烂病病样的病原菌分离、致病性测定,以及通过分离菌株的形态观察、基因组DNA 提取、病菌16S rDNA、ITS 序列的PCR 扩增及测序分析等,主要鉴定到8 种致病菌,即达旦提狄克氏菌、齐整小核菌、拟轮枝镰孢菌、腐皮镰刀菌、尖镰刀菌、甘薯间座壳菌、毁坏性拟茎点霉和爪哇镰孢;并且各地区病原菌组成分布有所不同;感病甘薯普遍受到多种致病菌复合侵染危害,且以腐皮镰刀菌和拟轮枝镰孢菌与其他致病菌的复合侵染危害最为普遍。

连续3年的药剂防控试验的结果基本一致。通过3年的试验研究推断,使用多菌灵,或使用多菌灵加代森锰锌、多菌灵加农用硫酸链霉素混合液防控甘薯茎基部腐烂病有明显防控效果,但使用浓度应比其推荐浓度高,尤其是多菌灵,50%多菌灵使用浓度不宜大于300倍,其100倍浓度的防控效果会更好些。

4 讨论

鉴定发现,引起甘薯茎基部腐烂病的病原菌种类多,地区间病原菌组成分布存在一定差异;并且发现同种致病菌不同菌株间的致病力和基因序列有明显不同的现象;感病甘薯多存在着多种致病菌复合侵染危害,这可能是导致甘薯茎基部腐烂病爆发的其中的一个主要原因,也可能是采取不同的耕作制度或轮作等措施[19]难以减轻、防控甘薯茎基部腐烂病危害的一个主要原因;另外,本研究还分离到少量其他致病细菌和真菌,如鉴定到了立枯丝核菌(Rhizoctonia solaniAG-4HG-1)[19,26],对于分离到的其他少量致病细菌和真菌也尚需作进一步的一并分析研究。

本研究中,用于病原菌鉴定的是甘薯病样,而是否需要选择在某一个时间段取样,继续对同一地点发病地块上的土壤作相应的病原菌分离鉴定等,继续进行相关的深入研究,还需作进一步的分析、探讨。

药剂防控试验表明,多菌灵药剂的使用浓度只有在明显高于其推荐浓度的情况下,才能取得比较明显的防效;这与使用100 倍阿米妙收这样较高浓度的药液防治甘薯茎基部腐烂病的效果较好的试验结果[19]类似,但比一些学者在防治甘薯病害时所推荐的药剂浓度有明显提高[27-29],对此还有待于进一步验证。

2017年试验以使用50%多菌灵100倍的高浓度药液的防效最好,这与2016年的9种药剂对甘薯茎基部腐烂病的防治试验得出的以施用多菌灵加农用硫酸链霉素防效最好的结论有一定差异,2018年试验结果以多菌灵与代森锰锌混用比多菌灵与农用硫酸链霉素混用的防控效果要好些,以及出现同一混合使用的药剂组合,浓度低的反而比浓度高的防控效果好,这可能与引起甘薯茎基部腐烂病的病原菌种类或以哪种病原菌为主导致发病等因素有关,另外,还存在试验误差所致或其他原因,这些都有待于进一步的验证。2018年试验因前期干旱,扦插后发病推迟,而在常年,则发病要早些,因此,用药时间也应相应提前。

据报道[30],2016年6月14日,最后一个农用硫酸链霉素登记证件到期,不再续展。因此,替代农药还有待于试验明确,尤其是对于现有甘薯细菌性病害和真菌性病害均有较好防控效果的药物的试验筛选更显重要。

2011年开始,笔者就对甘薯茎基部腐烂病开展了一系列的综合防控试验,根据对历年试验结果的汇总分析,笔者提出了防控甘薯茎基部腐烂病的策略、途径:应以选育与应用抗病品种为基础,辅之以综合运用其他农业防控和化学防控措施[19]。2015 年开始,合作开展了甘薯抗病品种的选育,当年在大量甘薯低代材料中,利用甘薯茎基部腐烂病重病圃,筛选到了低代材料YA3008(现名‘浙薯38’)具有较好的田间抗病性,2017年笔者在4个县市区、5个甘薯茎基部腐烂病害发生地块进行了‘浙薯38’抗病性多点比较试验与示范,结果5个试点的‘浙薯38’均明显比其他参试品种(系)的发病率低或不发病,鲜薯产量达到27403.50~48184.50 kg/hm2,5个试点的‘浙薯13’或‘心香’比‘浙薯38’减产27.96%~84.42%;2018 年笔者继续对‘浙薯38’进行了多点验证,并扩大示范,取得了明显的增产增收效果,其中玉环市瑶岙示范方,1.33 hm2‘浙薯38’平均产量达到了56887.65 kg/hm2(发病率9.5%),比‘浙薯13’平均产量23850.00 kg/hm2(发病率46.0%),增产138.52%。