以“余角和补角”例谈初中数学课堂反思性教学

2019-12-25陈赞波

陈赞波

《数学课程标准》指出要让学生“初步形成反思意识,形成实事求是的态度以及进行质疑和独立思考的习惯”.大量的数学实践证明,在教学过程中,充分提供学习反思机会,多关注学生的学习反思,不但可以提高学习效率,还可以培养和提高学生的自主学习能力,达到提高课堂教学效果和提高学生数学思维的目的.

一、引导学生对数学语言转化的反思

自然语言出现在数学文本中,主要描述图形、图像的性质和定理等,而数学语言则是专业术语和符号,它以公式、符号、图形与图像等形式出现,我们教师应该要引导学生反思自然语言和数学语言之间的转换.

如余角和補角概念的学习,余角和补角的概念用文字表达出来,我们教师则可以引导学生画图,教师画出∠1,学生则可以根据概念补上∠2,观察这两个图形,引导学生明确角与角之间特殊的数量关系和对应的位置关系,学生在画图过程中反思文字的概念,实现数学文字、符号、图形语言的相互转换.

接着,教师用三个问题继续引发学生对概念外延的反思.如,

(1)定义中的“互为”一词如何理解?

(2)互补、互余的两角是否一定有公共顶点或公共边?

第三,用准确数学语言引发学生反思概念的表达:

(1)若∠1与∠2互补,则∠1+∠2=.

(2)∠1=180°-∠2,则∠1与∠2的关系为.

(3)若一个角的度数是x,则它的余角的度数和补角的度数分别是.

通过三个环节的概念反思性的引导,学生对余角和补角的自然文字、数学语言、图形表达都有了感性到理性的认识,通过再认识以求得新的深入知识,使学生善于在学习中理解问题、质疑问题.

二、引导学生在课堂上的解题过程中反思

课堂上教师可以在解题过程引导学生,让学生观察、操作、猜想、发现等一系列数学活动,经历从问题情境中获取数据、建立数学模型、发现和运用数学思想解决实际问题的过程与体验,养成对解题进行反思的良好习惯,形成自己对数学知识的理解.如在“余角和补角”这一节时,学生在教师的引导下完成3个题目.

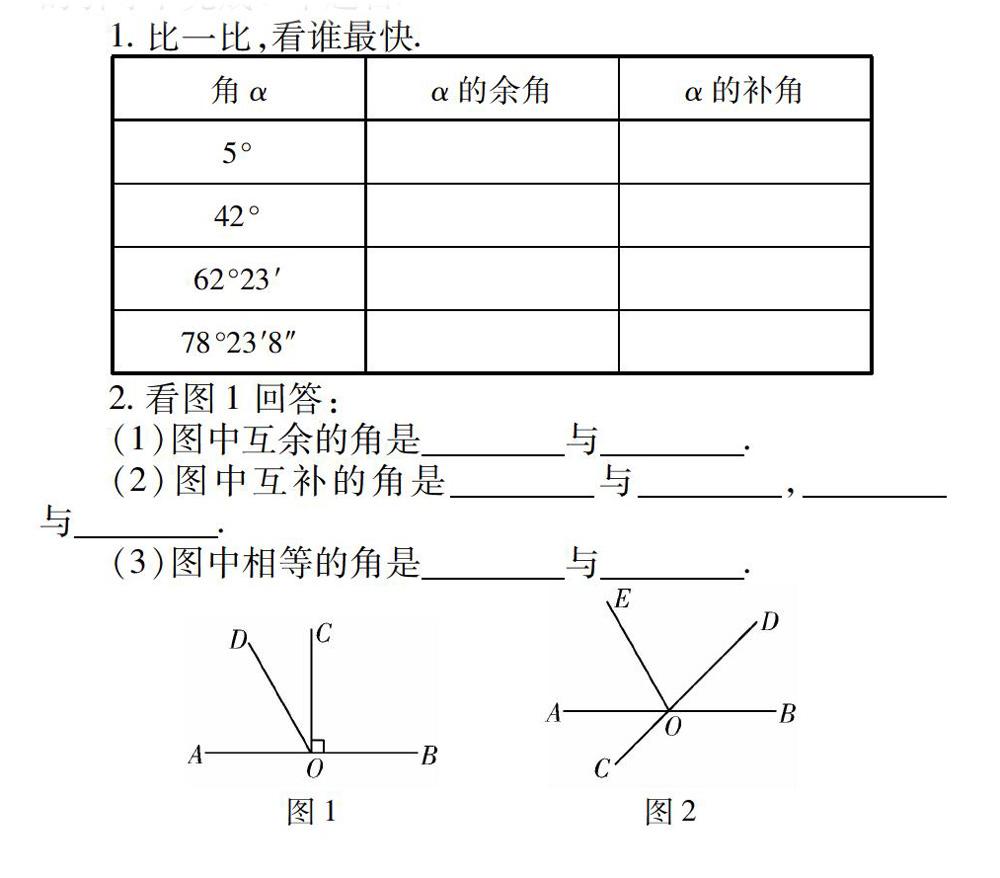

1.比一比,看谁最快.

3.如图2所示,AB与CD相交于点O,OE平分∠AOD,若∠BOD=40°,请再写出三个不同角的度数是.

通过这3个小题,从具体的角度到没有角度的表达到角的运算,启发学生对3个题目的解题过程进行反思,在学生完成题目后,教师引导学生反思解题的方法和理论基础,并出示反思提纲.

(1)请同学们归纳概括3个题目在解题过程中有何相同点?

(2)通过观察你理解了补角和余角的求法和运算?

通过对3个题目的反思,学生对解决这类问题更加清晰明了,并对反思的对象和方法有了初步的认识,使学生进一步理解和掌握反思的规律.

三、引导学生数学思想培养的反思性

教师在课堂上要重视数学思想方法的渗透,并且引导学生注重对学生进行数学思想方法的反思,精心设计课堂教学过程,展示数学思维过程,引导学生反思数学思想的获得过程,这样才有助于学生了解其中数学思想方法的产生、应用和发展的过程.

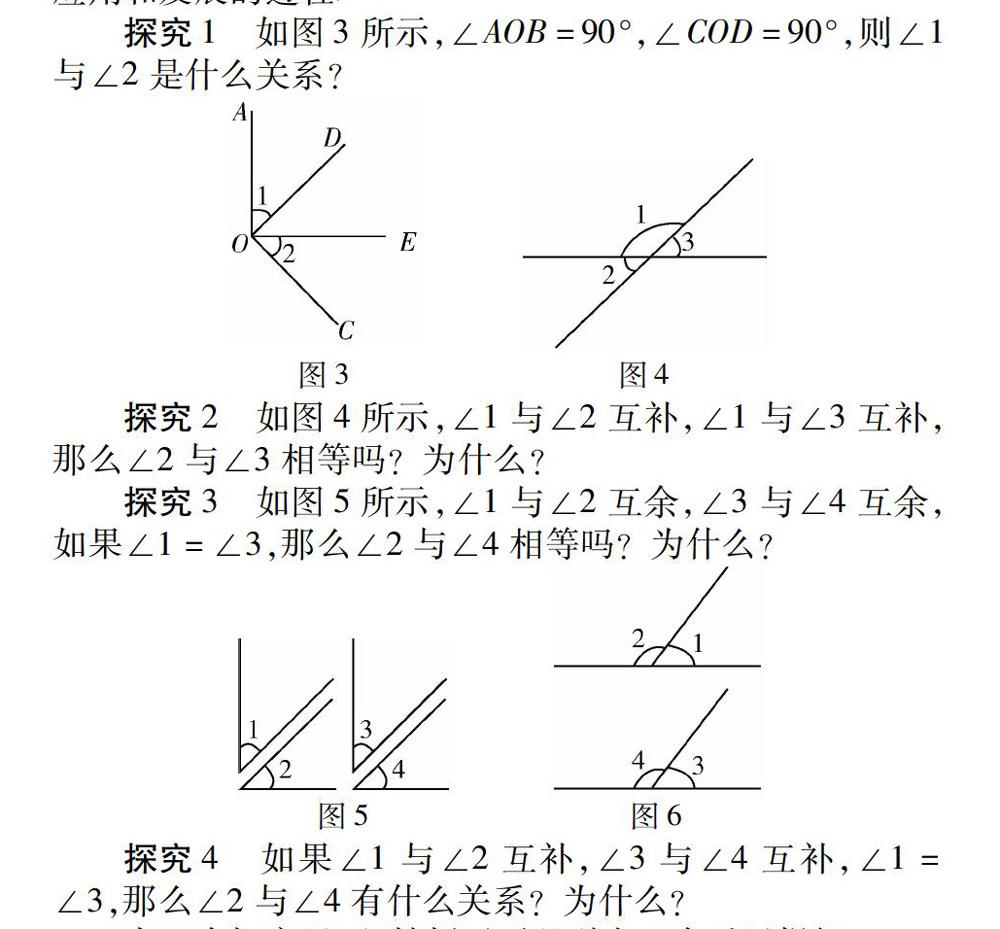

(1)通过类比,同角的余角或补角是否相等?

(2)通过类比,等角的余角和补角是否相等?

(3)通过类比,证明余角和补角性质的过程是怎样的?

在这个过程教师引导学生反思类比思想的形成,进而理解余角和补角的性质,学生在以后的学习中也会进行如此的类比思维,这种渗透与穿插的反思方法,经过实践,在帮助学生形成初步的数学思想上有较强的可操作性和较好的教学效果.

总之,反思能力的培养是学生思维能力得以提升的重要基础,同时也是丰富和完善学生数学知识结构的重要手段,教师在初中数学教学中的推行,渗透加强反思能力的培养,设计有效的反思教学环节,对提高学生的初中数学学习能力和核心素养,提升课程教学有效性都能取得明显的效果.