运城市大学生网络素养培育路径研究

2019-12-24王彩丽

摘 要:网络时代新媒体的出现为大学生拓展了充足的学习和娱乐空间,但也带来了相当大的负面影响与冲击。因此,大学生的网络素养亟待提升。了解当代大学生网络素养的现状及存在的问题,将高校加快完善网络管理机制、优化网络课程体系、发挥“课程思政”优势作为大学生网络素养培育的基本路径研究,以构建大学生网络素养培育新模式。

关键词:大学生;网络素养;“课程思政”

一、大学生网络素养

网络素养这一概念,最早由美国学者麦克库克在1994年提出,他认为,网络素养包括个人的网络认知和网络技能。而后,作家Paul Gilster在1998年发表的《Digital Literacy》一书中,将网络素养定义为“取得电脑网络资源,并加以应用的能力”。国内有学者认为,“网络素养就是人们面对网络中的各种信息时的选择能力、理解能力、使用能力、质疑能力、评价能力、处理能力以及思辨的反应能力等。”

网络素养是一种基本能力,在信息技术和网络高速发展的当下,是一种应对互联网时代需要的基本能力。网络素养是一种综合能力,是网络相关能力的综合体现,从通晓基本的互联网工具,如搜索引擎、电子邮箱,到分类、整理和对比互联网信息,再到参与互联网共建。它不仅是一项基本技能,同时也包含了具备技能后在一定意识下做出的复杂行为。可见,网络素养就是能夠定位有效的网络信息以及运用网络资源及工具处理各种问题的能力。

大学生的网络素养,即大学生在自身网络行为中体现出来的一种综合素养,包括面对网络信息时的辨别能力、选择能力、理解能力、使用能力等以及运用网络资源及工具处理各种问题的能力。

二、运城市大学生网络素养的现状

当代大学生大多为95后,这一代人是伴随着网络成长起来的。智能手机的普及,更是使得大学生对网络达到了熟知熟用的状态。互联网成为大学生认识世界、获取信息、参与社会的重要渠道的同时,也已突显很多问题。基于此,本项目组以运城市四所高校大学生为样本,进行了“大学生网络素养现状”的问卷调查,采集到有关运城市大学生网络素养中存在的问题。

(一)运城市大学网络素养现状的调查问卷的设计及实施

本次调查问卷采取自编的形式,包括三个部分。第一部分是被调查个人的基本情况;第二部分是有关网络素养的问题设计;第三部分是有关提升网络素养的开放式设计。

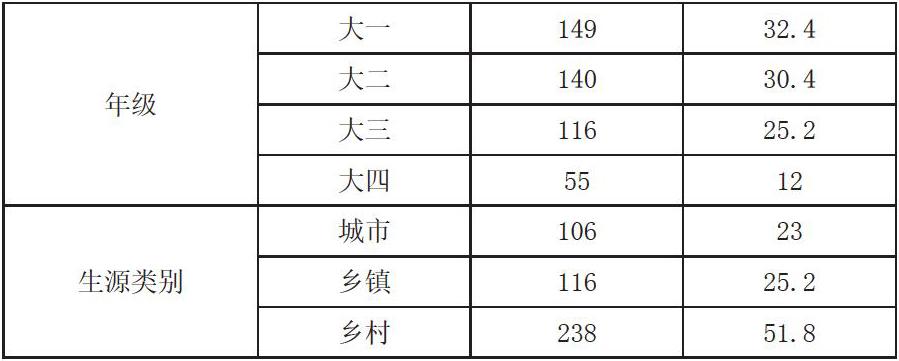

本次调查问卷在运城卫校、幼师、师范及运城学院四所高校中随机抽取500名学生进行发放,回收问卷468份。经查验,有效问卷460份,有效率为98%,样本分布在性别、年龄、生源类别方面基本平衡。

(二)运城市大学生网络素养现状的调查结果

(1)网络信息素养欠缺

在当今信息大爆炸的时代,网络信息的发展可谓一日千里。与传统媒体可获得的信息相比,网络信息更加迅速、及时且涵盖面广,但内容上相比而言,却存在准确性低、权威性差等问题。海量的信息资源导致了大学生网民一时间的迷失和盲从。有的大学生长期关注网红博主、各种微信公众号等网络载体,对其所发布的信息缺乏理性思考和应有的判断力,从而导致轻信各种网络信息。在调查问卷“你能辨别大多数网络信息的真实性吗?”答案为“不能”的比例达19.8%,答案为“基本可以”的高达58.6%,但从另一方面考虑,答案为“能”的大学生,也只是自己个人的感觉,并未得到验证。有的大学生在某些信息的真实性待核实之前,在没有确切根据的情况下,只因信息的新奇性、趣味性而盲目将其转发,导致自己在无形中充当了网络水军、网络谣言制造者的附庸而不自知,造成不良的社会影响。可见,运城市大学生仍存在网络信息辨别能力欠缺的问题。

还有很多大学生在进行网络学习、网络交友以及各种网站注册登录时,不注意自己的隐私保护,透露自己的真实信息。在调查问卷“你上网时会透露自己的真实信息吗?”答“偶尔会”的比例接近半数。在调查访谈中笔者更是得知,运城幼师大一女生庞某就因为将自己的真实信息及照片上传至社交平台且未设置可见权限,而使得自己而后一段时期内频繁接到骚扰信息和电话,苦恼不已。另外,根据调查显示,很多大学生对《国家安全法》相关内容也是知之甚少。可见,运城市大学生仍存在网络信息安全意识欠缺的问题。

(2)网络学习能力欠缺

“信息化工具是新时代的大学生获得信息的重要渠道。在新媒体环境下,大学生的知识学习、情感交流等都与这些媒介密不可分。”因长期接触网络,目前大多数大学生已能熟练地利用网络进行信息检索,获取知识。但在网络学习方面不少大学生仍存在短板。如在搜索引擎的使用上,通过调查数据得知,有近50%的大学生仅仅知道“百度”一家搜索引擎;在“你在网上查阅论文资料所用的资源有哪些”这一问卷中,有近30%的同学只选择了“中国知网”这一个选项。另外,不少大学生对待网络媒体的认知态度发生着变化,在“你上网时会比较关注哪类事件”的问卷中忽略“科学教育”、“时事政治”而选择娱乐八卦的不占少数,网络不再是大学生提高自身综合素质的工具,反而演变成网络游戏、购物、追剧和追星的天堂。微信是大学生群体中使用频率最高的网络媒介,关于微信的使用,调查数据显示,49.2%的大学生主要是评论朋友圈、转发链接,37.5%的大学生主要是记录生活片段及情绪表达、思想体悟,而只有少数大学生将微信作为自身学习和提升的平台。可见,运城市大学生利用网络进行学习的能力还有待提升。

(3)网络自律能力欠缺

随着网络技术的日益进步,大学生可以在微博、QQ及微信朋友圈等社交平台发布各种信息,与不同地区、不同民族甚至不同国家的人交流思想。由于网络世界的开放性和虚拟性,大学生在网络交流中会遇到传播谣言、散布虚假信息、聊天中侮辱谩骂甚至网络诈骗等网络不文明行为。而大学生正处于自我认知和社会认知交融的探索阶段,极易产生认知偏见。调查显示,有19.2%的大学生在遭遇到他人的言语攻击时,选择了“立刻反击”;有1.8%的大学生选择了“人肉搜索、事后打击报复”这一选项;在回答“你是否在网络上进行过侮辱谩骂等不文明行为”这一问题时,有4.7%的大学生选择了“经常”,8.5%的大学生选择了“偶尔”。可见,运城市大学生的网络行为还存在不理智及道德失范等不良现象。大学生是网络失范的受害者,也成为网络失范的参与者,这将直接影响未来的品格塑造和职场选择。

针对大学生网络素养的自律能力,笔者在问卷中还设计了大学生上网时长的问题,据问卷统计,78.8%的大学生每日上网时长超过4小时,调查中,一些大学生还反映在任务管理上出现倾覆现象,受到网络信息的干扰,最初的上网任务发生偏离,可见大学生对上网普遍缺乏自控力,自律性明显不足。

三、运城市大学生网络素养的培育路径

(一)完善网络管理机制

高校应当加快完善校园网络管理机制,确保大学生在良好的网络环境下进行学习及交流。首先,高校应当对校园内的网络用户实行实名制认证,对大学生的网络活动进行有效监管,通过强化技术手段,加强网络舆情监测,后台一旦发现公然发布或转发反动言论者应及时进行劝导或封号处理,为提升大学生网络素养提供有效的信息技术保障;其次,高校应当确保校园网站的建设既要符合大学生的思想动态,又必须有相当的权威性和安全性。积极建立校内网络设备定期维护机制,及时更新防火墙,排除安全隐患。网络维护和建设必须配备专业的网络信息监管人员,对于校园网上的内容进行筛选,及时过濾和拦截有害信息,对不文明网站进行清理,让负面信息在网上无所遁形,让正面信息在网上迅速传播,并培养一批思想政治过硬的大学生网络意见领袖,充分发挥其朋辈群体效应,疏导社会情绪,弘扬社会正气,帮助大学生在面对庞杂的网络信息时不知所措,无法辨别真伪时,提供积极的信息素养引导;最后,高校可设立宿舍网络晚间中断机制,有效控制上网成瘾者的使用时间,引导大学生文明上网、适度上网。

(二)优化网络课程体系

大学生网络素养的培育不是一蹴而就的,需要专业网络课程体系的加持。“高校应当在全面了解大学生思想动向、网络使用水平、网络使用习惯等情况的基础上,进一步优化网络素养课程体系。”建议开设《文献信息检索与利用》,让大学生了解文献信息检索的基础理论知识,国内外参考工具书和数据库的使用等,有针对性的提升大学生的网络学习能力;建议开设网络新媒体的相关选修课程,让大学生了解网络新媒体的工作原理,特别是网络信息传播的特点、受众、过程和结果等信息,这样不但有利于提高大学生在新媒体中获取信息的效率,而且增强了利用媒体的目的性,从而逐步改善和矫正大学生对网络媒体的认知。

(三)发挥“课程思政”优势

大学生“鼠标下的道德建设”是一项跨学科多领域的高校德育新课题。高校将关注焦点从纯粹的技术解决转向德育浸融将是破解大学生网络素养难题的根本路径。德育不应仅是思政教育工作者的责任,所有课程的教育工作者都应具有示范和监督责任。提升大学生网络素养需要德育浸融,更应在高校通识教育下全方位德育浸融。而“课程思政”正以全员、全程、全方位育人格局的形式迎面袭来。

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“要用好课堂教学这个主渠道,各类课程都要与思想政治理论课同向而行,形成协同效应。”即“课程思政”拓展了传统的思想政治教育,主张将对大学生的思想政治教育渗透到各类具体课程当中进行。“课程思政”为大学生提供专业知识和技术的同时,润物无声般提供了思想方向和选择依据。针对大学生的网络素养问题,应充分发挥课程思政优势,将网络素养引入具体课程中进行渗透教育。如,在高校公共课《思想道德修养与法律基础》课中,可在社会道德的讲解中穿插网络道德的相关内容,为学生答疑解惑;在《形势与政策》课中,将有关网络法律的沿革与网络素养相融合;在《心理健康教育》课上引导大学生合理安排网络时间和理性评判网络事件;即便在工程力学教学中同样可以渗透德育教育,如在介绍 “刚体”这一概念时,讲到刚体是在运动中和受力作用后,形状和尺寸都保持不变的物体,其实这不过是一个理想化的力学模型。这就是一种辩证思维,此处便可适时引导大学生正确地看待新媒体。

高校不仅要加快完善网络管理机制和不断优化网络课程体系,为规范大学生网络行为提供技术保障和理论支撑,更要注重以中华优秀传统文化为底色,不断加强文化思考和沉淀,渗入大学生以情感关怀和品性修养,从而唤起大学生的心理认同和品质坚定。大学生在不同的课程中都得到思想的教育和道德的引领,其网络素养的提高将指日可待。

参考文献

[1] 彭德栋.新媒体时代下大学生网络素养教育研究[J].河北水利电力学院学报,2018(02).

[2] 陆中恺.网络公民的媒介素养教育[M].杭州:浙江工商大学出版社,2017.

[3] 王永刚,洪惠敏.大学生网络素养现状及其培育路径探析[J].扬州教育学院学报,2017(03).

[4] 习近平.把思想政治工作贯穿教育全过程,开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09.

基金项目:文章为运城学院思想政治教育研究项目的研究成果,项目编号:SZ-2018014。

作者简介:王彩丽(1983- ),女,山西运城人,运城学院政法系讲师,研究方向:思想政治教育、伦理学。