理筋正骨调颅三步法对颈源性头痛的疗效观察及机理分析

2019-12-20杨超洁陈丹萍冯龙浩陈树清周厚明

杨超洁,陈丹萍,冯龙浩,陈树清,周厚明

(1.中山大学附属第一医院,广东广州 510080;2.广东药科大学附属第一医院,广东广州 510080;3.深圳市龙岗区南湾人民医院,广东深圳 518000)

颈源性头痛(cervicogenic headache,CEH)是由颈部病变引起的继发性头痛,表现为慢性、单侧性头痛。该病最早由Sjasstad等[1]提出并逐渐被大家了解和关注。近年来,随着电子产品的使用普及,伏案、低头情况日益严重,CEH的发病率明显上升[2],有报道提示其占门诊头痛就诊患者的89.1%[3]。CEH具有发病率高、病史长、反复发作等特点。多数患者疼痛程度呈中重度[4]。CEH患者就诊的科室分布广泛,神经科、中医骨科、针灸科、康复科、疼痛科皆有,各科治疗方法各异,有针灸、理疗、中药、非甾体类抗炎药、神经阻滞疗法[5]、脉冲射频治疗[6],各有收效。本院中医骨科团队根据CEH的产生原因和发作机制,在传统头部推拿的基础上总结出了针对该病的理筋正骨调颅三步治疗法,并于2016年1月至2017年1月间,根据国际头痛协会(HIS)公布的诊断标准筛选出CEH患者50例,以此为研究对象,采用理筋正骨调颅三步法进行治疗,取得了良好的疗效,现将研究结果总结报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 本研究选择2016年1月~2017年1月在中山大学附属第一医院中医正骨门诊就诊的符合入选标准的CEH患者,共50例。按照就诊先后顺序将患者随机分为治疗组和对照组,每组各25例。

1.2 诊断标准 参照国际头痛疾病分类第三版测试版(International Classification of Headache Disorders-Ⅲ,beta version,ICHD-Ⅲbeta)[7]。其临床症状和体征主要表现为:(1)单侧头痛;(2)疼痛首先发生于颈部,随之扩散至病变侧的额、颞及眶部;(3)疼痛呈钝性,常深在,无搏动性,以额颞部为重;(4)间歇性发作,每次持续数小时至数天,后期可持续发作;(5)颈部活动、不良的颈部姿势及按压由眶上神经、高位颈神经C1~3所支配的结构可诱发头痛发作;(6)颈部僵硬,主动和被动活动受限,可伴有同侧肩部及上肢痛;(7)其他相关症状和体征,如恶心、呕吐、畏光、视物模糊、流泪、畏声、眩晕等。

1.3 纳入标准 ①符合上述CEH诊断标准;②年龄20~60岁;③知情并同意参加本研究的患者。

1.4 排除标准 ①CEH极易与紧张性头痛混淆[8],故应特别注意排除紧张性头痛患者;②应排除头部外伤、感染、高血压、颅内病变等所引起的头痛患者;③应排除严重骨质疏松症和有病理性骨质、颈椎脱位的患者;④还应排除依从性差,治疗过程中自行使用其他有治疗作用的药物或方法治疗的患者。

1.5 治疗方法

1.5.1 治疗组 给予理筋正骨调颅三步法治疗。

1.5.1.1 手法理筋 患者俯卧,术者用推法、揉法放松同侧颈肩背部肌肉及筋膜。

1.5.1.2 整复颈椎小关节 患者坐位,术者触诊患者颈椎情况,判断颈椎偏歪和小关节紊乱情况,待触诊明确后,通过正骨手法整复相关关节。以右侧头痛为例,患者环椎右侧横突压痛明显,右侧枢椎横突及棘突左旋,右侧二三颈椎关节突关节压痛明显。术者立于患者后方,左手拇指固定枢椎左侧横突后方,四指分散固定于患者左侧下颌及颧弓部位,右手拇指固定于枢椎棘突右侧,四指固定于患者右侧头部颞侧,调整患者头部低头约15°,左侧约45°,右旋约45°,待双侧拇指下肌肉发紧、关节活动限制时,双手相对发一寸劲,左手推动枢椎横突及下颌侧向前,同时右手推动枢椎棘突及颞侧向左,即可听到“咔哒”的响声,此法为松动与枢椎相关各小关节,手法宜轻。再交替以上手法,左手拇指固定枢椎棘突左侧,四指分散固定于头部左颞侧,右手拇指固定于枢椎横突右侧,四指固定于右侧下颌及颧骨部位,嘱患者头部仰头约15°,左侧约45°,左旋约45°,待手下肌肉发紧,关节活动受限时,双手相对发一寸劲,左手拇指推动枢椎棘突及颞侧,同时右手拇指推动枢椎横突及下颌,即可听到“咔哒”的响声,此为复正枢椎相关关节。松动关节时,搬动幅度宜小,防止关节过度错位;复正关节时,可适当加力,以期达到推正效果,此手法不以“咔哒”声为复位标准,应再行检查局部关节偏歪情况,如有偏歪可重复一次复位手法,如果复位效果不佳,不宜强求,可下次诊疗再行复位,否则容易加重患者头颈部不适感。

1.5.1.3 调颅手法 患者坐位,术者立于患者后侧,食中环三指指腹按揉双侧太阳穴及颞肌1 min,沿冠状缝、矢状缝、人字缝缓慢按压2 min;双掌跟固定于患者双颞侧,嘱患者缓慢深呼吸并尽量放松,患者吸气时术者双掌缓慢用力挤压并轻轻上提患者头部,呼气时缓慢放松患者头部,重复3~5次;然后左手掌跟置于患者额部左侧,右手掌跟置于枕部右侧,于患者深吸气时术者双掌缓慢用力挤压患者头部,呼气时再缓慢放松患者头部,重复3~5次;然后交替到左手掌跟固定枕部左侧,右手掌跟固定额部右侧,于患者深吸气时术者双掌缓慢用力挤压患者头部,呼气时放松患者头部,重复3~5次,以上力度以患者能承受为准,切忌暴力和快速发力。

1.5.2 对照组 给予常规头痛循经推拿治疗。患者仰卧位,术者采用开天门、推坎宫、揉太阳等手法疏通眼眶及额部经络,放松额部筋膜;拇指指腹循经点按头部督脉、膀胱经、胆经诸穴,指扣、扫散及指揉双颞侧,特别是按揉头部疼痛部位的阿是穴、百会穴、脑空穴、风池穴和风府穴。点按手部合谷穴,足部行间穴各1 min。同时,拿揉放松颈肩背部两侧肌群3~5遍。

1.5.3 疗程 以上治疗方法均隔天治疗1次,2次为1个疗程。

1.6 观察指标 (1)观察2组患者治疗前后疼痛视觉模拟法(VAS)评分和颈部活动度改善情况;(2)观察2组患者治疗前后X光张口位片寰枢间隙变化及枢椎棘突偏歪情况。

1.7 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[9]。治愈:头痛消失,颈肩部症状消除。显效:头痛及颈肩部症状明显好转,即治疗前后疼痛评分改善1∕2以上。有效:头痛及颈肩部症状好转,即治疗前后评分改善1∕2以下。无效:头痛及颈肩部症状无变化,即治疗前后评分无改善。总有效率=(治愈例数+显效例数+有效例数)∕总例数×100%。

1.8 统计方法 采用SPSS 18.0统计软件进行数据的统计分析。计量资料采用均数±标准差()表示,治疗前后比较采用配对t检验,组间比较采用两独立样本t检验;计数资料用百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验;等级资料组间采用Radit检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者基线资料比较 对照组25例患者中,男10例,女15例;年龄23~58岁,平均(36.56±10.116)岁;平均单次病程(1.48±0.143)d;1年内发作次数平均(2.36±0.294)次。治疗组25例患者中,男9例,女16例;年龄22~57岁,平均(39.2±11.015)岁;平均单次病程(1.56±0.142)d;1年内平均发作次数(2±0.252)次。2组患者的性别、年龄、病程、1年内平均发作次数等方面资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

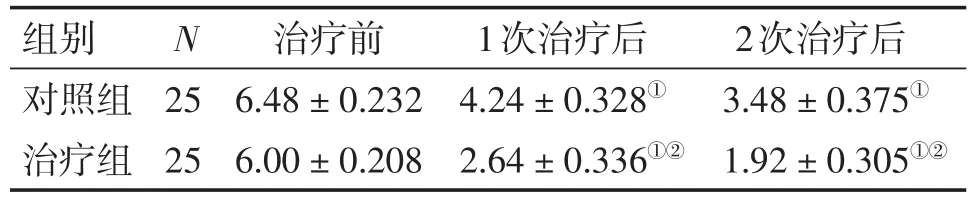

2.2 2组患者治疗前后VAS评分比较 表1结果显示:治疗前,2组患者的VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组患者的VAS评分均较治疗前改善(P<0.05),且治疗组对VAS评分的改善作用优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),说明2种治疗方案均能改善患者的VAS评分,但三步法的治疗效果更佳。

表1 2组患者治疗前后VAS评分比较Table 1 Comparison of VAS scores in the two groups before and after treatment (,s∕分)

表1 2组患者治疗前后VAS评分比较Table 1 Comparison of VAS scores in the two groups before and after treatment (,s∕分)

①P<0.05,与治疗前比较;②P<0.05,与对照组比较

组别对照组治疗组2次治疗后3.48±0.375①1.92± 0.305①②N 25 25治疗前6.48±0.232 6.00±0.208 1次治疗后4.24±0.328①2.64± 0.336①②

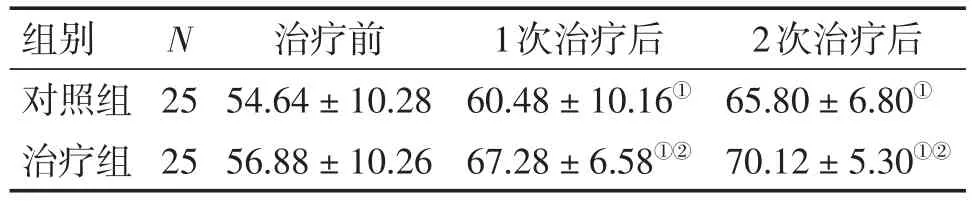

2.3 2组患者治疗前后颈部患侧活动度比较 表2结果显示:治疗前,2组患者的颈部患侧活动度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组患者的颈部患侧活动度均较治疗前改善(P<0.05),且治疗组对患者的颈部患侧活动度的改善作用优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),说明2种治疗方案均能改善患者的颈部患侧活动度,但三步法能更好地改善患者的颈部患侧活动度。

表2 2组患者治疗前后颈部患侧活动度比较Table 2 Comparison of lateral affected cervical activity in the two groups before and after treatment(,θ∕°)

表2 2组患者治疗前后颈部患侧活动度比较Table 2 Comparison of lateral affected cervical activity in the two groups before and after treatment(,θ∕°)

①P<0.05,与治疗前比较;②P<0.05,与对照组比较

组别对照组治疗组2次治疗后65.80±6.80①70.12± 5.30①②N 25 25治疗前54.64±10.28 56.88±10.26 1次治疗后60.48±10.16①67.28± 6.58①②

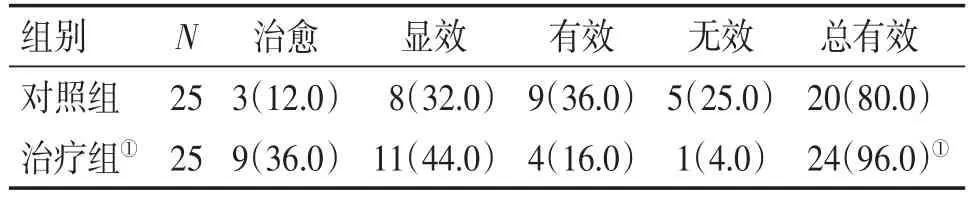

2.4 2组患者临床疗效比较 表3结果显示:经2次治疗后,治疗组的总有效率为96.0%,对照组为80.0%,组间比较,治疗组的总体疗效和总有效率均优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

2.5 2组患者治疗前后X光的寰枢间隙变化及枢椎棘突偏歪情况比较 表4结果显示:治疗前,2组患者X光的寰枢关节不对称情况及枢椎棘突偏歪情况比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,治疗组患者X光的寰枢关节不对称情况及枢椎棘突偏歪情况均较治疗前明显减少(P<0.05),而对照组则无明显减少(P>0.05);组间比较,治疗组在改善寰枢关节不对称情况和枢椎棘突偏歪情况方面效果更好,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 2组患者临床疗效比较Table 3 Comparison of the clinical efficacy in the two groups n(p∕%)

表4 2组患者治疗前后X光的寰枢关节不对称情况及枢椎棘突偏歪情况比较Table 4 Comparison of the dissymmetry of atlantoaxial joint and the deviation of spinous process of axis in the two groups before and after treatment n(p∕%)

3 讨论

颈源性头痛(CEH)诱发原因多样,主要有以下几方面:其一是起源于颈部、分布于头部的枕大神经、枕小神经和耳大神经受到颈部病变组织的影响引起的头痛[10]。枕大神经起源于C1、C2神经,穿行过头下肌肉群及项枕筋膜后分布于顶枕部、耳廓后及颈后部。枕小神经起源于C2、C3神经,穿行过C2关节突和C1、C2附近肌肉群及项部深筋膜后分布于枕部及耳后部。耳大神经起至C2、C3神经,经胸锁乳突肌后分布于耳廓后及乳突部位。当以上穿行结构对3组神经造成压迫或其他刺激时,容易产生上段颈部及偏侧后枕部、耳后疼痛。枕神经容易受到枕寰关节、环枢关节和相关勾椎关节的卡压或刺激[11],疼痛感上传至三叉—颈神经核,再投射至三叉神经控制区域[12,13],引起枕部、额部疼痛。其二是颈部骨关节及软组织病变时引起的放射性疼痛。颈椎小关节滑膜炎、颈椎关节周围肌腱筋膜无菌性炎症刺激局部疼痛感受器,产生局部疼痛并向前额放射。其三是颈部组织病变引起椎动脉及交感神经受压而产生头痛。椎动脉和交感神经从C6横突孔进入,从C1横突孔穿出,再进入颅内。由于横突孔位置固定而狭窄,椎动脉和交感神经常因勾椎关节紊乱或增生、椎体不稳等原因受到压迫和刺激,导致椎动脉痉挛,椎—基底动脉供血不足,诱发侧枝循环扩张导致头痛。另外,椎动脉痉挛后影响枕大神经血供减少,也可引起枕大神经缺血性疼痛。而椎动脉上丰富的交感神经受到以上组织的压迫和刺激产生的疼痛亦可投射到头皮,同时下行引起颈肩头部牵涉痛。

CEH的直接原因是相关的神经和椎动脉的异常,但诱发神经和椎动脉的异常则是由于颈部的骨关节及肌肉筋膜组织[5]。因此,松解肌肉组织,复正相关关节和消除局部无菌性炎症,解除或者减轻相关组织对神经和血管的压迫和刺激,则CEH可自然缓解。三步法中,理筋手法是针对肌肉筋膜组织的松解,缓解痉挛,减轻卡压和刺激。压痛点的重点处理在止痛的同时又能增加局部血供,消除无菌性炎症,减少肌肉、肌腱和筋膜的紧张痉挛。错位的关节本身可以导致横突孔、椎间孔、椎间隙等结构狭窄,直接或间接压迫交感神经、椎动脉或颈神经;错位的椎体刺激周围软组织所产生的无菌性炎症,也可能影响相关神经组织。三步法中复位手法为正骨推拿代表手法:复正关节,减少肌腱、血管和神经的直接压迫和间接影响。如果没有错位的情况,则正骨的手法能够松动相关关节及周围软组织,使增生的勾椎关节与颈神经根位置得到改善。关节正位,颈椎椎体平滑对正,相邻椎体横突孔对正,椎动脉和交感神经不受刺激,头痛自然缓解。

但是手法过后仍然有患者出现头痛缓解不彻底,头痛快速发作的现象。笔者思考头痛往往伴随着颅内压的改变,解除头痛的颈部原因,一般头痛会有所缓解,但头痛本身造成的对颅脑结构的影响不会即刻消失。三步法中颅骨整骨法正是针对这种情况设计的,以调整枕骨、顶骨、额骨、颞骨、蝶骨之间的连接为主,以上骨结构在人字缝、冠状缝、矢状缝相连接,此类连接属于微动连接,各相邻骨之间是可以做微小活动的。国外研究认为,颅内压改变即可以引起颅骨的微小活动,而颅骨的微小活动也有利于调整颅内压。颅骨整骨手法首先放松颞肌,减轻双侧蝶骨和颞骨的压力,指压人字缝、冠状缝、矢状缝,减少筋膜和骨连接处张力,再行对称挤压手法,对以上颅骨进行微调。深呼吸吸气时颅骨本身就产生分离趋势,因此,在深吸气时配合挤压手法能增加调整的效果、减轻调整难度。

三步法使用简单方便,并且能够有针对性地解决CEH问题。但是三步法的使用也有一定的禁忌,一般骨质疏松严重、有病理性骨质改变、颈椎脱位患者禁止使用,对颈椎情况不明、诊断不明确者慎用复位手法。对严重高血压或有脑神经问题患者慎用调颅手法。使用正骨和调颅的手法,力量要和缓,切记暴力损伤颈椎及颅骨,造成其他损伤。

综上所述,正骨手法是治疗CEH的主要方法之一,传统正骨推拿手法治疗CEH疗效一般,而优化过的理筋正骨调颅三步法是针对CEH的病因和病机制定,能够快速有效地解决引起CEH的多重因素,单次治疗效果明显,相对于传统手法,三步法是一种更值得推广的治疗方法。