日常健康信息素养自评问卷(EHIL-10)的修订及初步应用*

2019-12-17杨秀木孙伟伟王辅之

罗 丹,周 花,杨秀木,孙伟伟,王辅之,

(1.安徽省全科医学发展研究中心,安徽 蚌埠 233000;2.蚌埠医学院卫生管理学院)

健康信息素养对健康的促进作用,已经被大量研究所证实[1-4]。健康信息素养状况的评估问题,是健康信息素养研究的基础。国外Alexander等[5]通过设计一系列的操作题,对88位受访者在通过Internet获取健康信息和服务时的操作技能和操作规范问题进行了研究,结果表明:年龄和较低的受教育程度是导致操作技能和操作规范障碍的主因,同时,相对中青年人,老年人似乎更容易鉴别不可靠的健康信息来源。Ronica等[6]通过对12 549位不同种族的美国人调查,发现在与医生交流时,非洲裔美国人获取健康信息的能力明显低于白种美国人,而拉丁裔美国人对健康信息获取也非常困难。但是,对于获取的健康信息,非洲裔和拉丁裔美国人则更加倾向于应用健康信息做出健康决策并能够更好地理解如何去对待疾病。Kristina等[7]对芬兰的281位年龄在65~79岁的老年人发放自评问卷,对其健康信息素养状况进行了调查,发现自评健康状况和健康信息素养维度与个体的受教育级别、对健康信息的兴趣和健康信息查找行为之间存在联系,那些低教育程度、健康状况较差和对健康信息不感兴趣的老年人,在获取和使用健康信息方面能力较弱。Zhao等[8]通过对Pew internet and American Life Project获得的数据进行分析,发现父母教育程度低的青少年比父母教育程度高的青少年更加可能去寻找在线健康信息,他们寻求健康信息的行为与父母较低的互联网使用率有关。此外,还有学者就健康信息的临床应用、健康信息行为与健康、健康信息质量评估方法等问题开展了相关研究[9-15]。国内,罗爱静教授团队编制了一套居民健康信息素养的调查问卷,国家卫计委在全国公民健康素养普查中也加入了关于健康信息素养的调查条目。在国外,尽管对于个体健康素养的评价目前有许多工具,较为广泛使用的包括Test of Health Literacy in Adults(TOFHLA)、Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine(REALM)等,但对于健康信息素养的评价工具则较少报告[16-17]。

该文通过对芬兰学者Raimo提出的日常健康信息素养问卷(Everyday health information literacy,EHIL)进行汉化和修订,提出一套包含14个条目的简明健康信息素养调查问卷,并基于该问卷开展初步的探索性研究。

1 方法

1.1研究设计 采用单纯随机抽样选择某市的4个城市社区和4个农村社区作为抽样地区,派遣调查员,在向调查对象介绍完本研究后,邀请对方参与本次调研。调查中,应用选择性配额抽样,获取年龄、性别大致均衡的居民作为调研对象。每个社区发放80份问卷,共发放问卷640份,剔除无效问卷44份,最后获得有效问卷596份,回收率93 %。为了确保本研究所收集数据的质量,调查时间选择在上午11:00至12:30和下午16:30至18:00之间进行,并在调查结束后为每位受访者准备一份礼品。

1.2样本描述 本次调查收集的社会人口学资料包括性别、年龄、受教育程度、职业、家庭年收入和宗教信仰。调查对象均为成年人,教育程度的划分涵盖从初中以下至研究生学历;职业的划分是依据中国国家统计局发布的《职业分类标准》,并对其进行简化,共划分为四类职业:机关事业单位、专业技术岗位、商业和服务业、农业;家庭年收入划分为:4万元以下,4万至10万元,10万元以上;宗教信仰分为有和无。各类别数量、所占比例和编码方案见表1。

2.3评价工具 芬兰学者Raimo基于美国医学图书馆联合会(Medical liberary association,MLA)对健康信息素养的定义,设计了一套包含10个条目的健康信息素养评价工具:Everyday Health Information Literacy-10Items(EHIL-10),Raimo等学者基于此工具对217位高中生的健康信息素养状况进行实证研究,结果发现EHIL的3个独立因子分别描述了:(1)查询健康信息的意愿;(2)发现、理解并应用健康信息能力的自信;(3)评价健康信息。实证结果表明该问卷具有较好的信度和效度,能够区分不同健康信息素养水平[18]。

表1 受访者的社会人口学情况

基于前期研究的相关结果,我们在EHIL量表的基础上,增加了4个条目。其中,1个条目用于考察个体对健康信息的表达能力,因为信息表达是信息素养的重要体现[19-20]。1个条目用于考察健康信息的分享,因为有研究表明某些情况下健康信息的获取是一种团队行为[21]。另外2个条目用于考察对电视中健康信息的获取和评价能力,因为在中国这样的发展中国家,电视依然是公众获取各种信息的重要途径。

本研究使用的自评问卷如下(采用Likert5级评分法:1:强烈不赞同-5:强烈赞同):

EHIL-10条目:

(1)被告知健康相关信息是非常重要的。

(2)我知道应该从哪里获取健康信息。

(3)我希望能够从多种渠道获取健康信息。

(4)从纸质媒体(杂志或书本)获取健康信息是非常困难的。

(5)从互联网获取健康信息是非常困难的。

(6)评价纸质媒体(杂志或书本)上健康信息的可靠性是非常容易的事情。

(7)评价互联网上健康信息的可靠性是非常容易的事情。

(8)与健康信息相关的专业术语和句子通常难以理解。

(9)我会将得到的健康信息应用于我自己和身边的人。

(10)在与他人谈论健康相关问题时,我不知道该相信谁的话。

增加的条目:

(11)从电视中获取健康信息是非常困难的。

(12)评价电视上健康信息的可靠性是非常容易的事情。

(13)我能表达我所需要的健康信息。

(14)我愿意与他人分享我所知道的健康信息。

其中,Items-1,2,3,6,7,9,12,13,14采用正向计分,Items-4,5,8,10,11采用反向计分。

1.4数据分析 应用探索性因子分析(Exploratory Factor Analysis)探索健康信息素养问卷维度;应用Kruskal-Wallis H Test对健康信息素养的社会人口学差异进行统计描述;建立多元线性回归模型(Multivariable linear regression model),探讨性别、年龄、教育程度、宗教信仰、家庭收入6个方面对受访者健康信息素养水平的影响;相关分析应用Person系数描述。分别应用Excel(Ver.2007)和SPSS(Ver.17.0)完成数据录入和统计分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

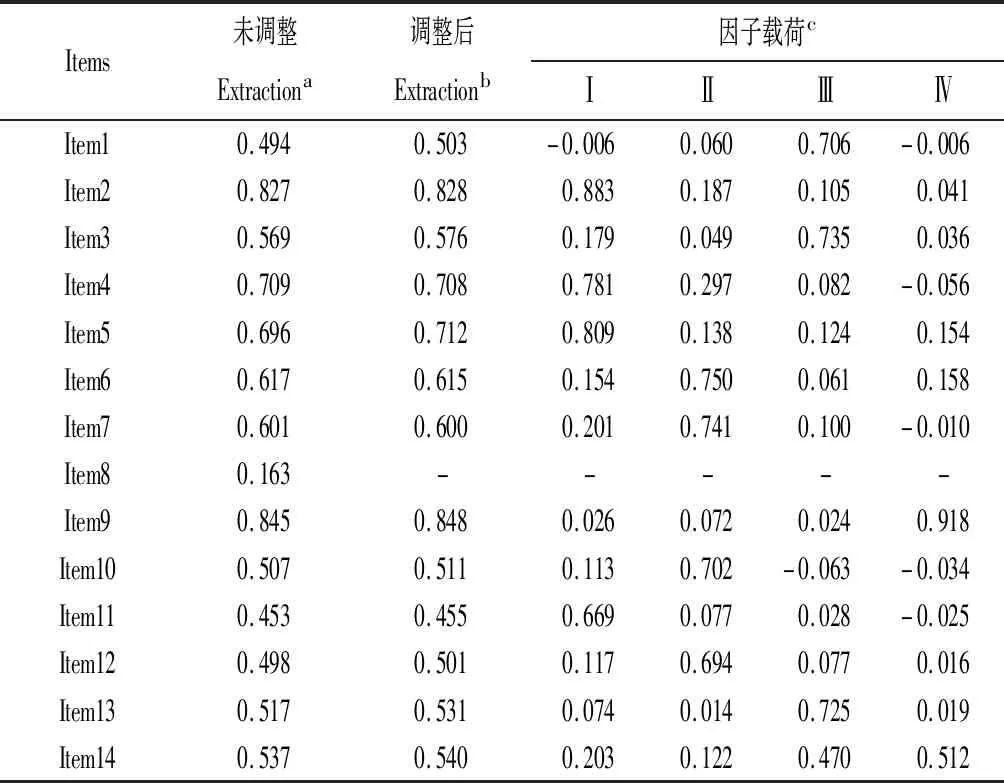

2.1自评问卷的维度分析 为了描述14个条目的内部关联性,我们应用探索性因子分析对14个条目进行了分析,结果见表2。

表2 探索性因子分析结果

a为KMO=.792,Bartlett's Test of Sphericity:Approx.Chi-Square=2184.916,df=91,Sig=.000;b为KMO=.790,Bartlett's Test of Sphericity:Approx.Chi-Square=2130.388,df=78,Sig=.000;c为Extraction Method:Principal Component Analysis;Rotation Method:Quartimax with Kaiser Normalization

第一次因子分析,发现Item8的共性方差只有0.163,<0.4,剔除该条目后,其余条目进入第二次因子分析,所有条目的因子载荷均>0.4。结果共抽取出4个因子。分析因子的条目组成,我们发现因子Ⅰ(Items 2,4,5,11)描述了健康信息查询能力;因子Ⅱ(Items 6,7,10,12)描述了健康信息评价能力;因子Ⅲ(Items 1,3,13),描述了健康信息意识;因子Ⅳ(Items 9,14),则描述了健康信息应用能力。对于Item8,虽然其因子载荷较低,但题目明确反映了个体对健康信息来源的评价能力,因此在后续分析中,我们还是将其纳入了因子Ⅱ。对抽取的4个因子的条目总分做相关分析,结果表明,因子I与因子Ⅱ(R=0.435,P=0.000)、因子Ⅲ与因子Ⅳ(R=0.321,P=0.000)、表现出中等相关,因子I与因子Ⅲ(R=0.237,P=0.000)、因子I与因子Ⅳ(R=0.239,P=0.000)、因子Ⅱ与因子Ⅳ(R=0.238,P=0.000)和因子Ⅱ与因子Ⅲ(R=0.186,P=0.000)均表现出弱相关。

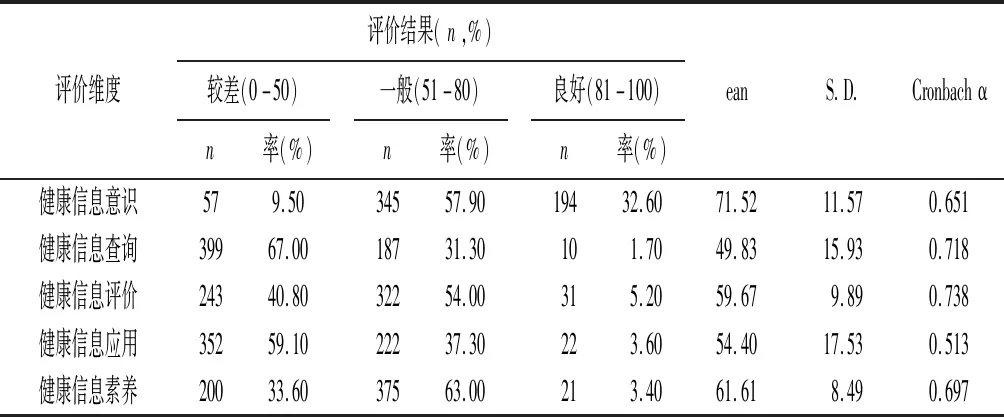

2.2健康信息素养现状的总体评价 为了直观描述健康信息素养及其4个维度的评价结果,将分数归一化为百分制。规定得分<50分为较差,51分-80分为一般,81分以上为良好。健康信息素养及各其4个维度得分情况见表3。

表3 健康信息素养及各维度得分情况

我们考查了问卷每个评价维度的内部一致性系数。其中,健康信息应用维度的Cronbach α系数较低,但是考虑到该维度仅有两个条目,较低的α系数是可以理解的。其余3个维度的Cronbach α系数均>0.65,健康信息素养问卷的Cronbach α系为0.697。从表中可以看出,本次调查受访者的健康信息素养状况不容乐观。4个维度中,健康信息意识得分最高,均值为71.52分,健康信息查询得分最低,均值为49.83分,健康信息素养总得分为61.61。虽然有超过30 %的受访者的健康信息意识评价达到良好,但是对于健康信息查询、健康信息评价和健康信息应用3个方面达到良好等级的比例却只有1.7 %,5.2 %和3.6 %,健康信息素养总分达到良好的比例也只有3.4 %。

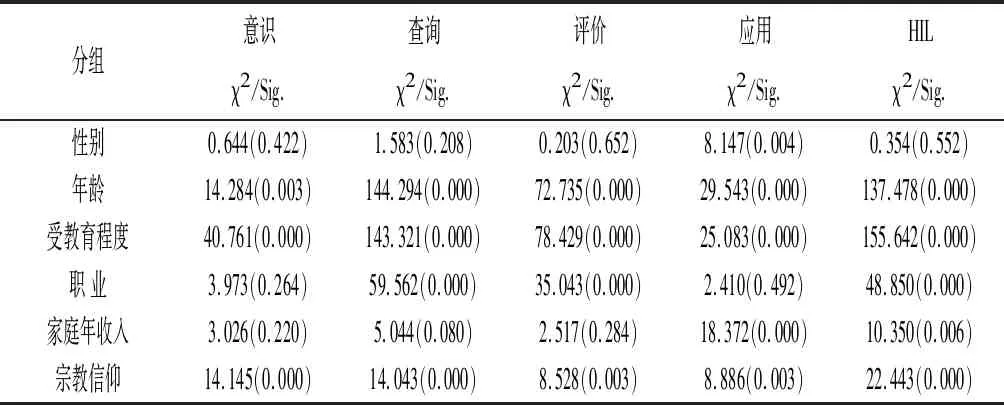

2.3单因素分析 我们对健康信息素养4个维度得分的社会人口学差异进行了Kruskal Wallis H检验,结果见表4。在性别分组中,男性的健康信息应用能力(mean=7.46)小于女性(mean=8.04)。在年龄分组中,45~49岁的受访者,健康信息查询和健康信息评价能力最强(mean=15.19,17.44),50~54岁的受访者,健康信息意识和健康信息应用能力最强(mean=8.14,8.21),而55岁以上受访者在4个维度上最弱(mean=7.25,10.33,14.98,7.12)。在教育程度分组中,拥有研究生学历的受访者,其健康信息查找、健康信息评价和健康信息应用3个维度得分最高(mean=15.24, 18.14, 8.41),大学学历的健康信息意识最强(mean=8.58),而初中及以下学历者四个维度的得分最低(mean=7.20, 9.83, 14.50, 7.09)。在职业分组中,从事专业技术工作的受访者,其健康信息查询和应用能力得分最高(mean=14.60, 17.32),而得分最低值出现在农业从业者(mean=11.38, 15.52)。在家庭年收入分组中,只有健康信息应用能力表现出差异,家庭年收入在10万元以上的受访者得分最高(mean=8.58),而家庭年收入小于4万元的则得分最低(mean=7.48)。宗教信仰分组中,无宗教信仰者健康信息素养四个维度得分(mean=7.86, 12.80, 16.30, 7.78)与有宗教信仰者(mean=6.42, 10.15, 14.83, 6.97)均存在差异。而对总得分的H检验中,发现受访者的健康信息素养总分在年龄、教育程度、职业、家庭年收入和宗教信仰五个分组中均存在显著差异。

表4 健康信息素养的社会人口学差异

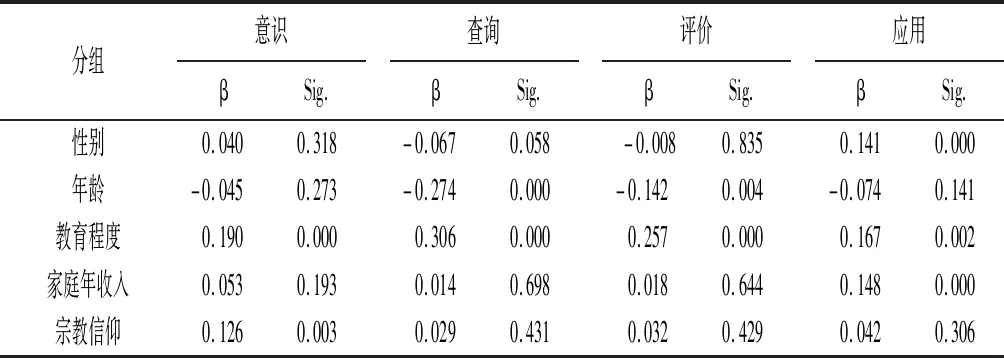

2.4多因素分析 对健康信息素养四个维度建立的多元线性回归模型见表5。健康信息意识模型(R2=0.063,F=5.636,P=0.02)中,教育程度和宗教信仰表现出显著影响;健康信息查询模型(R2=0.281,F=38.323,P<.000)中,年龄和教育程度表现出显著影响;健康信息评价模型(R2=0.142,F=16.228,P<.000)与健康信息查询模型情况相似,年龄和教育程度是主要影响因素;健康信息应用模型(R2=0.096,F=10.376,P<.000)中,性别、教育程度和家庭年收入三个因素都表现出显著影响。

表5 HIL的多因素分析

3 讨论

该文基于健康信息素养前期研究结论和中国社会健康信息传播特点,在尽量保持问卷简洁的基础上,对EHIL-10自评问卷进行了修订。对比文献的因子分析结果,我们发现两次研究抽取的因子结构较为类似[18]。探索性因子分析结果提示,该文的简明健康信息素养问卷包含健康信息意识、健康信息查询、健康信息评价和健康信息利用四个维度,相关分析提示维度间显著相关,问卷Cronbach's alpha也维持在0.7左右,说明问卷的信度和效度较好。

前期相关研究已经证明,年龄、性别、教育程度等因素会对个人健康信息素养产生影响[5 ,18],此次研究进一步发现,这些差异在健康信息素养不同维度上的表现是不同的。教育程度在健康信息素养的4个维度上均表现出显著影响,受过高等教育的人更加重视健康信息对改善自己健康状况的作用,对自己查找健康信息、评价健康信息质量和应用健康信息改善健康状况方面表现出更大的自信。性别只在健康信息应用维度存在差异,女性在健康信息应用及健康信息分享2个条目上比男性表现出更大的自信,这也验证了已有研究的结果[7]。年龄虽然在健康信息的意识、查找、评价和应用四个维度上都存在差异,但只是在Item2、4、5、6、7和Item10这六个条目上表现出显著影响,而在健康信息意识和健康信息应用两个维度的5个条目上并没有显著影响。

职业对健康信息素养影响的研究较少。本研究中,虽然H检验结果提示不同职业的受访者在健康信息查找和评价两个维度上存在差别,但在14个条目的多元线性回归模型中,职业状况并没有表现出显著影响。对不同职业受访者在四个维度上平均分进行统计,我们发现,从事专业技术工作和机关事业单位工作的受访者,其健康信息素养四个维度的得分均高于从事商业、服务业和农业工作的受访者。这可能也与文化程度有关,因为从事专业技术和行政管理工作的人员高学历者居多。职业与健康信息素养之间的关系,今后需要进一步深入研究。

家庭年收入在健康信息应用的两个条目上表现出显著影响,不管是健康信息应用还是健康信息分享,高收入者比低收入者表现出更大的积极性。而在健康信息查询、健康信息意识与健康信息评价的大部分条目上没有表现出显著影响。

宗教信仰虽然在健康信息意识、健康信息查找和健康信息应用3个维度均表现出差异,但从多元线性回归的结果看,其对健康信息素养的影响主要集中在健康信息意识维度,相对于有宗教信仰的受访者,没有宗教信仰者似乎更加重视"健康信息的重要性"和"到何处查找健康信息"。一个可能的解释是,有宗教信仰者在看待健康问题时,相对于没有宗教信仰者存在更多的心灵慰藉。

研究的另一个发现是,参与者对"从电视中获取健康信息并对其可靠性进行评价"两个条目的自评得分较高,虽然教育程度表现出影响,但其较小的回归系数提示影响作用不大,而年龄、性别、家庭年收入、职业和宗教信仰均没有表现出影响作用。结果提示电视是实施健康信息素养普适性教育的重要途径。此外,参与者对自己通过印刷品和互联网获得健康信息的信心明显不足,除了年龄、文化程度等因素外,这可能还与个人的生活习惯有关,虽然我国互联网基础设施得到快速发展,但对于普通居民而言,改变他们的信息获取习惯仍然需要较长的时间。尽管如此,也不能否认互联网在健康信息传播中所扮演的重要角色[22,23]。中国互联网信息中心(China Internet Network Information Center,CNNIC)2017年1月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截止2018年6月,中国网民数达到8.02亿,上半年新增网民2968万人,Internet普及率达到57.7%[24]。基于互联网开展健康素养教育在中国社会潜力巨大。因此,应该积极发挥电视和互联网在普及健康常识、宣传健康知识方面的重要作用。

4 结论

该文给出一个修订的简明健康信息素养自评问卷,并基于该问卷开展了实证研究。研究结果表明该自评问卷具有较好的信度和效度,能够作为居民健康信息素养调查的工具。基于此问卷,我们开展了初步调查,分析了不同社会人口学背景下,受访者的健康信息意识、健康信息查询、健康信息评价和健康信息应用四个方面的差异。通过分析,我们发现社会人口学因素对健康信息素养的不同构成维度产生的影响是不同的,教育是首要因素,年龄、性别、家庭收入和宗教信仰也对健康信息素养的不同维度产生影响。此外,健康信息意识是中国未来开展健康信息素养教育的首要内容,而互联网和电视应该成为今后开展健康信息素养教育的主要媒体。