农村资源分配方式、乡村治理模式与干群关系

2019-12-16王敬海莉娟王明刚

王敬 海莉娟 王明刚

摘 要:税费改革是我国乡村治理模式与农村干群关系发生转型的分水岭。税费改革前,农村资源分配的方式是“自下而上”的调动资源和汲取资源;税费改革后,农村资源分配的方式是“自上而下”的供给资源和分配资源。不同的资源分配方式形塑不同的乡村治理模式,进而导致不同的干群关系问题。为了展开这一研究,本文通过陕西关中地区D村村干部与村民进行结构化和开放式访谈,深入了解农村资源分配方式、乡村治理模式以及干群关系的转型,揭示农村公共政策执行过程中存在的信息沟通机制失灵、村干部“寻租谋私”、信任滑坡等问题。随着城镇化和现代化的发展,传统的熟人社会的乡土逻辑发生深刻变迁,主要体现在农村“公私”逻辑的变迁。

关键词:资源分配;乡村治理;干群关系;“公私”逻辑

中图分类号:F325.1 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2019)03-0045-04

一、导论

资源对乡村治理起到基础性作用。随着市场经济发展以及税费改革制度的建立,农村资源分配和调动的方式发生了根本性的变化。税费改革前,农村资源分配方式是“自下而上”的汲取资源,如农业税费的收取;税费改革后,农村资源分配方式开始向资源供给型转变(印子,2014),如“项目下乡”等农村的建设与发展政策。计划经济时代是“政治高于一切”,农村经济与文化的建设很大程度上受到了忽视。在计划经济体制下,农村与农业的发展受到“刚性的控制”(孔繁金,2012),高额的农业税费严重的增加了农民的经济负担,为了支持城市发展与工业建设,农村的发展以及农民的利益受到很大的牺牲。随着改革开放以及市场经济的发展,“政治高于一切”让位于经济建设(孔繁金,2012)。为了弥补农村与农民在国家经济发展初期所作出的牺牲,国家公共政策逐渐向“三农”领域倾斜,国家开始全方位地进入农村公共服务领域,为农村发展、农业增产、与农民增收(减少经济压力)起到了促进作用。国家资源下乡在农村与农业的发展与建设中扮演着重要角色。

在不同的时代背景下,农村干群关系发生了深刻的变化。在计划经济体制以及农业税费政策背景下,干部与群众之间的关系是“联系紧密”但“矛盾深化”的。一方面,农民依赖于村干部自下而上的收取资源,干群之间存在着自下而上的回应机制。农村干群紧密关系是靠“强制”而实现的。另一方面,税费改革之前,干群关系紧张、矛盾深化。干部与群众的矛盾主要由上交农业税、收取农业费、收取计划生育费以及桩基清理引起的。在市场经济体制以及税费改革背景下,干部与群众之间的关系发生转变。一方面,随着经济的发展以及外出务工的“常态化”,农民的主要注意力集中到了“增加家庭收入”上。相对计划经济时代,农民更加追求“物质利益”。干部与群众之间的关系比较“松散”(贺雪峰,2017)。另外一方面,在“资源项目下乡”的背景下,干部与群众的矛盾主要集中在“项目资源的争取”与“项目资源的分配上”。

随着农村资源分配方式、乡村治理模式以及干群关系的变化,传统的熟人社会的“公私”关系发生变化。在税费改革前,村干部代表“公”在村庄内部收取农业税费等资源;在税费改革后,资源来自于“农村外部”,村干部手中支配的公共经济量大幅度增加(王沛,2018)。此时,村干部除了是“公家人”,还与普通的群众一样是“理性经济人”(马维强,2018),村干部在资源分配中代表“私”。

为了展开这一研究,我们在2014年7月与2017年8月进行实地调研,我们在陕西省武功县SF镇D村调研。D村地处陕西关中平原地区,属于一年两熟农作物地区。冬小麦和夏玉米轮作是关中地区粮食生产的最基本的特征。由于粮食作物收入低,1992年,D村农民开始种植苹果树。苹果树及外出务工是D村村民的最主要收入来源。D村1362人,共3个村民小组,320多户,外出务工210多人。其中有很多中年農民在当地的砖厂务工。我们调研期间,对村干部以及群众进行深入访谈,访谈的内容主要涉及农村资源的来源与分配、农村治理模式、干群关系的变化以及传统“熟人社会”的逻辑变迁等。

二、“资源下乡”的基层运作

资源下乡的基层运作可以归纳为三个阶段:项目的争取、项目的使用、项目实施效果的监督(刘成良,2015)。首先,“项目争取”是彰显村干部“能力”的阶段。国家的资源下乡主要有两种方式:一种是“项目下乡”;另一种是一卡通到户(贺雪峰,2017)。一卡通到户基本上属于普惠性的国家资源下乡,村干部以及村民不需要去和其他的村庄去竞争、去争取。“项目下乡”的资源是稀缺的,需要有“能力”的村干部“向上跑项目”,去争取村庄发展与建设的机会。据D村书记介绍,现在的工作不好做,如果村干部不跑项目,老百姓认为村干部没有本事,不干实事;如果跑项目,村民又会觉得村干部贪污腐败。

其次,公共资源的使用阶段问题凸显,“资源下乡”的初衷发生扭曲。村干部掌有公共资源量,具有很大的支配权。在项目的使用阶段,基层干部侵犯群众利益的事情时有发生(康棣宣、李强,2013)。项目的使用情况是不公开的。村务的不公开在农村已形成了不成文的规定。普通村民在农村公共政策的执行中一直处于弱势地位(周晨虹,2011),被排挤到项目之外。如今,D村项目资金利用情况混乱,“专款不专用”、 “随意挪用”、以及“隐瞒村民”现象十分普遍。

案例一:在2007年,村委改建的时候,不得不将村里的庙挪位置并且重新修整。在原来庙的位置上修建了村委会办公楼,把庙挪到了村委会的后面。修庙共使用了12万元(老百姓捐款4万元,村里花了8万多)。村子里没有钱,于是村干部决定挪用生态养殖项目的2万多元,用在了寺庙改建上。

案例二:在2010年,D村修建街道,要求从群众手里收钱,但仅仅有三分之二的群众交了钱,最后,村里还是决定先修路。由于工作的失误(施工方和村干部),刚刚修好的路没有保管好,结果路冻坏了,于是不得不在第二年春天重新铺一遍路。第一次铺路花了5万多,第二次重新铺路花了2.6万元,村干部不得不再次做主挪用了扶贫项目的钱。

案例三:2010年与2011年,镇里举办评选“好媳妇”“好公婆”的活动,据村民们介绍,他们根本不知道有这个活动,完全没有听说过这个消息。最后,村书记的大儿媳得到“好媳妇”的荣誉,在省政府部门工作行政人员的父母得到了“好公婆”荣誉称号,分别获得电视机和洗衣机一台。

在项目的使用过程中,缺乏干群之间的信息沟通机制以及村民意愿表达机制。村干部利用“公”的身份将“公”的项目据为“私有”,是影响干群关系的关键。村干部与群众之间的“鱼水关系”被“油水关系”取代(王沛,2018)。干群关系的好坏直接影响着项目的执行效果,进而影响农村建设、发展与稳定(何凌霄等,2017)。一方面,干群关系的好坏影响村干部对群众的动员效应(农户参与意愿低);另一方面,干群关系的好坏影响村民对公共资源下乡项目的认同,进而影响农民对国家公共政策的认同效应。

再次,在项目实施效果方面缺乏监督机制。资源下乡难以组织监督主要体现在“上下”监督无处发力:一是用当地村民的话说“上面只管布置,而不管落实”,这样就为村干部和驻村乡镇干部留下了谋取利益的空间。村干部与乡镇干部成为利益的共同体,缺乏有力的监督机制。村子里的信息和财务不公开,造成村干部权力膨胀。村干部在资源分配时,出发点是私人获利的角度。二是农村公共政策目标度量困难,如农村政策目标模糊(没有量化的目标)、目标多重(经济、社会、文化)、目标冲突等(谭秋成,2008;周晨虹,2011)。村干部是农村资源下乡的最终落实者,由于“向上跑项目”的资源分配方式,村干部的治理模式“向上负责,对内脱离”(刘建平、陈文琼,2016)。村干部采取村务“半遮面”的形式,应付镇政府以及上级政府部门的检查。而上一级政府部门很难做到对村务事无巨细的了解,只能“得过且过”。三是由于打工经济的“常态化”,农村由传统的“熟人社会”转向“无主体的熟人社会”。大多数青年人以及中年男人都选择外出务工,增加家庭收入。留在农村的是老人、中年妇女以及儿童,在农村日常政治参与中处于弱势地位,且对村庄政治参与意愿低。此外,村委与宗族势力的相结合,使得当地村民对村干部项目资源使用不公的现象“敢怒而不敢言”。

综上,在资源下乡基层运作的三个阶段中产生的各种问题,违背了农村公共政策的初衷。形塑了农村公共资源下乡的“最后一公里問题”,滋生了村干部以及少数村民分利的农村秩序。

三、干群关系变化逻辑路线

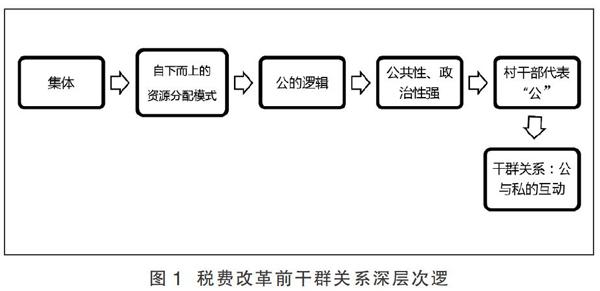

在集体经济时代,自下而上的收取资源的方式,遵循“公”的逻辑,公共性与政治性特征强,村干部与群众之间主要是“公与私”的互动,是一种“政治高压”下的互动(如图1)。村干部起到联系公社与村民的作用,是“公”的代理人。由于沉重的税费负担,此时的干群矛盾尖锐。

案例一:代某,84年老生产大队队改村后,第一任村长,任期为1984年到1991年。用老村长的话说:“成天要钱,不好做工作”。每年交农业税的时候,干部和群众的矛盾很紧张。村干部还要打点好和粮站的关系,要花100元左右请粮站的人吃饭(100元钱要从村民手里收取),这样才能给村里的粮食评上一个好的等级。此外,乱收费现象也很严重,除征缴农业税外,以各种名目征收各类款项,如建校款100多元,吃水井每年交5元(征收了两年),桩基费(每年20元,征缴了两年,后来没有收),提留款100斤的玉麦等。1991年的时候,老村长不干了,当时的社会风气太差了,觉得继续干对不起自己的良心。干群关系已经激化到了一定程度。

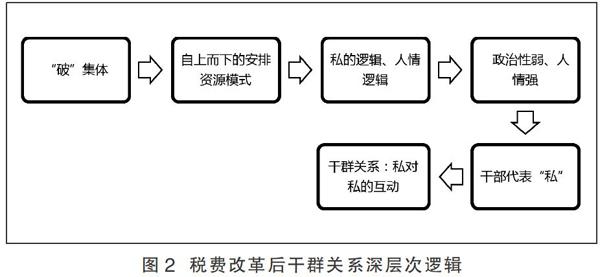

税费改革后,干群紧张关系得以缓和。但是随着资源下乡等惠民政策,新的干群问题出现。村干部在“破”集体时代(打破以公社、大队、生产队为单位的“大锅饭”的时代),在自上而下的资源分配方式下,村干部遵循“私”的逻辑,首先想到的是自己的“私利”,然后是集体的“公利”,村干部与群众之间是“私与私”的互动(如图2)。

村干部主要可以分为三类:第一类为消极行政者(印子,2014)。“消极行政者”形成的原因主要有两个方面:一是村庄缺少外部的人力资本,二是自己不具备所谓的“向上跑、向上诉苦”的能力。D村有在省政府部门掌管工作的行政人员。所以D村的发展比其他周围的村庄多了很多机会,例如D村争取了扶贫项目、以及其他基础设施建设的项目款(如修路、挖深水井等)。第二类为盈利性经纪人(印子,2014)。这类村干部通过向上跑项目,为村庄争取建设发展机会,同时获得自己的经济利益。第三类为“富人治村”(印子,2014),这类村干部自身是经济能力大“经济人”,通过村干部的“行政人”身份,为自己获得更多的利益(如工程项目)。当今农村有很多“富人贿选、富人治村”的现象。无论是消极行政者、盈利经纪人、还是“经纪人+行政人”,村干部都是从“私”的角度出发,选择自己的公共政策执行的方式。

四、总结与讨论

从资源角度对农村进行分类,农村主要包括:发展型的农村、维持型的农村、资源型的农村。而西部农村是农业型的,即维持型的,村庄内部没有多少资源空间。农民的治理期待就是关于水利、宅基地、道路等等公共物品的诉求。但是在这种公共品诉求的过程中,村干部的获利空间很大,甚至村干部和乡镇形成了利益共同体,与农民的利益相对。村子里的账务不公开成为新的传统。对村干部的监督存在一定的困境,而且没有明确的监督机制。“乡镇权力的内卷化”严重。

农民对村庄政治的漠然。在维持型的村庄里,老百姓的政治诉求很低。治理的逻辑是无治理状态。在经济社会中,老百姓一睁眼一闭眼,想的全部都是如何“挣钱”的问题。农民心中的民意沦落到“不损害自己的利益”。对村庄的治理不关心,很少在乎公平不公平。村庄的治理呈现一潭“死水”的状态。现在的干群矛盾小了,原因是老百姓的基本想法就是“只要不跟我要钱就好”。在税改之前,D村的财务是公开的,村上的队长,会计和出纳会定期公开财务。但是,税费改革后,账务不公开了,例如县财政拨款以及省文联的扶贫款等,老百姓都不知道钱具体是做什么用了,群众有意见,但是也没办法。在征收农业税时,农民关心村里事务,减免农业税后,农民对村庄政治默然。

在农村公共政策制定和执行的过程中,农民一直处于弱势地位。农民是农村公共政策的最终目标群体,目标群体的行为意识决定着公共政策实施的效果。在公共政策的执行过程中,应充分尊重农民的知情权,建立干群之间有效的信息沟通机制以及村民利益表达机制。农民的参与有利于公共政策执行效果的提升,并有利于加强对村干部的监督,防止村干部“公权私用”。

参考文献:

[1] 何凌霄,张忠根,南永清,等.制度规则与干群关系:破解农村基础设施管护行动的困境[ J ].农村经济问题,2017(01).

[2] 贺雪峰.建设属于农民的乡村[ J ].河北学刊,2017(04).

[3] 康棣宣,李强.新形式下密切农村干群关系的现实困境及路径选择[ J ].西南大学学报,2013(07).

[4] 孔繁金.社会转型背景下农村干群新型互信关系论析[ J ].理论探讨,2012(04).

[5] 刘成良.“项目进村”实践效果差异性的乡土逻辑[ J ].华南农业大学学报,2015(03).

[6] 李凌,张小飞.农民社会流动增强与农村干群关系的新变化[ J ].西南民族大学学报,2012(02).

[7] 刘建平,陈文琼.“最后一公里”困境与农民动员——对资源下乡背景下基层治理困境的分析[ J ].中国行政管理,2016 (02).

[8] 马维强.阶级话语与日常生活:集体化时代干群身份及其关系的历史建构——以山西平遥双口村为例[ J ].中国农业大学学报,2018(02).

[9] 谭秋成.农业政策为什么在执行中容易走样[ J ].中国农村观察,2008(04).

[10] 王沛.城镇化进程中农村基层干群关系探讨[ J ].学理论,2018(02).

[11] 印子.治理消解行政:对国家政策执行偏差的一种解释——基于豫南G镇低保政策的实践分析[ J ].南京农业大学学报,2014(03).

[12] 周晨虹.农村公共政策执行过程中的农民参与研究[ J ].山东社会科学,2011(10).

(责任编辑:罗湘龙)