互协与改造:汉语民族方言产生的方式

——基于维吾尔语和汉语接触中语音匹配的分析

2019-12-12杜兆金

杜兆金

(曲阜师范大学文学院,山东曲阜 273165)

一、引言

语言长期深度接触造成的一个显著后果是,基于接触语言的母语干扰,会导致接触语言结构的变化,并产生充满语言变异、具体动态性的中介语。关于这方面的研究,国内外学者已经进行深入的研究,并取得许多重要研究成果,如Weinreich(1953),桥本万太郎(1977),Eckman(1977,1984,1991),Thomason and Kaufman(1988),梁敏(1995),陈保亚(1996,2005),罗美珍(2000),袁焱(2000),孟达来(2001),黄行(2005),李云兵(2005,2008),Thomason(2001),戴庆厦等(2005),Winford(2003,2007),阿错(2004),Winford & Migge 2007,Mufwene(2008),Siemund & Kintana(2008),Matras(2009),孙宏开(2009),曾晓渝(2012)等。这些研究涉及母语干扰、语言保持(language maintenance)、语言迁移(language shift),以及克里奥尔化(creolization)和洋泾浜(pidgins)现象双语现象、语言区域(语言联盟)、语言混合、克里奥尔的产生、接触语言的类型变化等问题。上述这些重要研究成果,为本文研究维吾尔语和汉语接触中的中介语——维族汉语的语音格局特点以及汉语民族方言的产生,提供了重要参考和有益借鉴。

维吾尔语属于阿尔泰语系,是多音节、重音型语言。维吾尔语在音节结构、重音、声调模式等方面和汉语都有明显的差异。维汉语音类型学特点差异较大,维汉接触中语音的母语干扰现象非常突出。维汉接触中语音变异及其规律的研究尤其引人注目。语音类型学特点差异对语言接触中母语干扰过程的制约和影响,已经被许多学者关注,如赵相如等(1985),徐思益(2000、2001),高莉琴(2000),Yakup(2005),阿不都若夫·塔吉(2008),杜兆金(2012),杜兆金、陈保亚(2012,2017a,2017b)等。赵相如(1985)通过考察维语中早期音译汉语借词的读音,将维语和汉语普通话声母、韵母的特点分别作了比较,总结出维语和汉语普通话接触中声母、韵母对当问题。①高莉琴(2000)总结了维族人说汉语时的若干音位替代规律。徐思益(2000、2001)认为维族人使用的汉语会受到母语的干扰和影响,即按维语语音系统来套用汉语音系,这不可避免会产生许多变异,但维族人说的汉语变异形式,从语音组合形式看仍然基本符合汉语音节具有声、韵、调的结构模式。近年来,学者们注意到维吾尔语和汉语接触中超音段层面(声调、重音、语调等)的母语干扰问题,如梁洁、张卿(2008),江海燕等(2010),高丽琴、徐思益(1992),徐思益等(1997),Yakup(2013),Yakup & Sereno(2016),Ozcelik(2015)等。

总体来看,上述维汉接触的语音变异研究对维吾尔语和汉语接触中的音段层面和超音段层面的母语干扰和语言变异等问题展开了深入研究,并总结了很多重要的规律。然而,目前学界大多只侧重某个方面(如声母、韵母、声调或重音韵律等)来考察中介语(维族汉语)的特点和规律,而对维汉接触中的中介语(维族汉语)语音格局的产生、特点及其演变规律,学界尚缺乏系统的研究。本文把不同系属、语音类型学特点差异较大的汉语(普通话)和维吾尔语的接触为研究对象,结合当前语言接触研究的优秀成果,利用实验数据、统计手段、数学分析等方法,基于田野调查的材料,以维吾尔语和汉语接触中的声母、韵母和声调的语音匹配为例,探索语言类型学特点上有巨大差异的两种语言接触时所显示出来的规律或特点,继而考察汉语民族方言的产生过程和机制。

二、维吾尔语、汉语音节结构类型的差异

维吾尔语和汉语属于不同语系,二者语音系统既有共性也有差异。维吾尔语和汉语语音类型学特点上的差异,体现在多个方面。易斌(1994)通过维吾尔语、汉语音系的对比,揭示维吾尔语和汉语的语音变化(如同化、异化、弱化、脱落、增音等)的方式和特点。张洋(1997、1999)通过对维语和汉语的语言系统的各个层面的对比研究,揭示维汉语言音位系统内部语音规律的共同性和重要的差异性所在。总体来看,和汉语相比,维吾尔语具有如下几个特点:(1)多音节;(2)无声调;(3)有重音,重音位置在词末音节,不区别意义,但具有给词划界的功能;(4)存在元音和谐律;(5)在非重读音节,维语元音[i]、[e]有弱化现象(这也是维语区别同语系其他语言的一个独特特征)。本文研究仅选取其中跟维汉语言接触中母语干扰联系密切的几个方面,如维汉音节结构类型差异、声调的有无等。

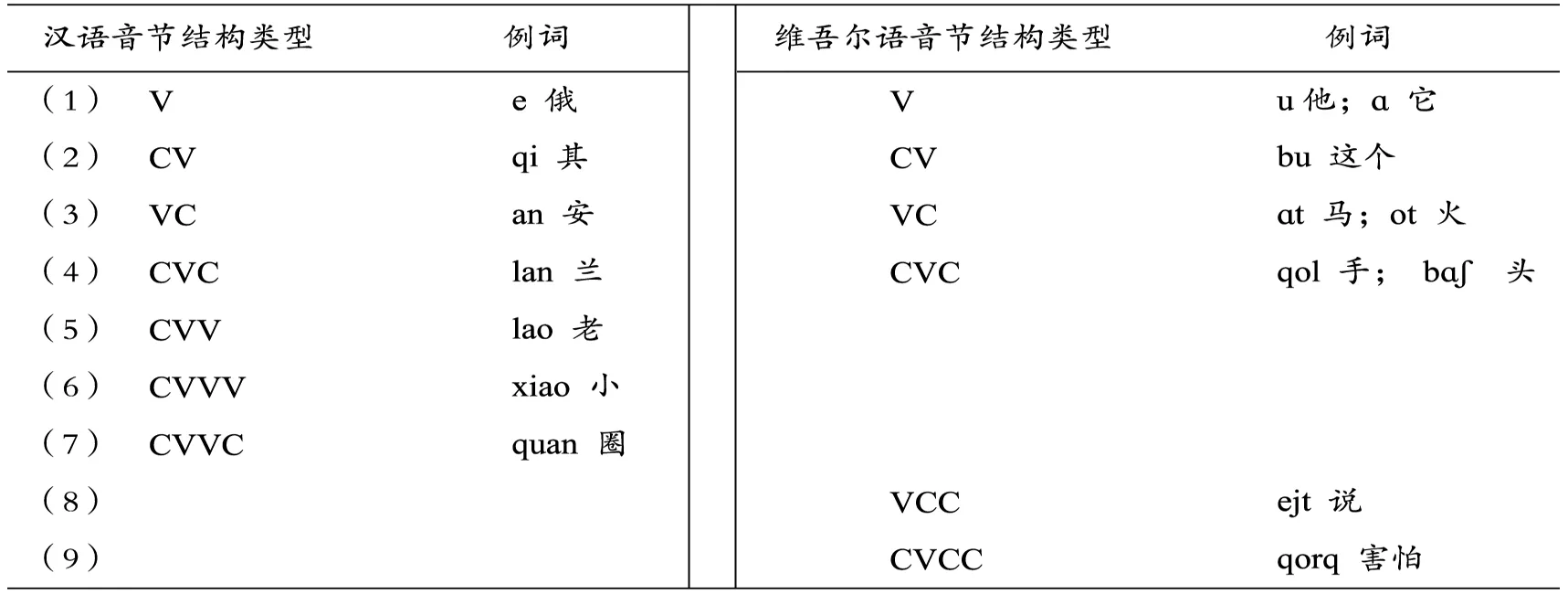

以音节结构类型为例。维吾尔语和汉语在音节结构类型方面存在差异。维吾尔语是多音节语言,既有单音节词,如qol(手),也有两个或两个以上音节构成的词,如siil(妹妹)、ɑmɑεt(公共)。维吾尔语的基本音节结构主要有六类,即V、CV、VC、CVC、VCC、CVCC(C代表辅音,V代表元音)。汉语是单音节语言,即“1个字·1个音节·1个概念”(徐通锵1997:128)。汉语的音节结构类型有七种:V、CV、VC、CVC、CVV、CVVV、CVVC。汉语、维吾尔语音节结构类型的对比,见表1。

表1汉语、维吾尔语音节结构类型对比

从维汉基本音节类型对应的整体看,可分为三大类:

A类:维语和汉语都有的音节类型,包括上表中的(1)-(4)小类;

B类:维语中没有而汉语中有的音节,包括上表中的(5)(6)(7)小类,这类音节类型的最大特点是有两个或三个元音相连;

C类:维语中有而汉语中没有的音节,包括上表中的(8)(9)小类。

可见,维吾尔语音节结构里可以出现辅音丛“CC”,但不可以出现元音丛“VV”,而汉语音节结构里不仅可以出现“VV”,也可以出现三个元音相连“VVV”,但不可以出现辅音丛“CC”。类型学研究表明,CV音节结构是人类语言的普遍存在的音节类型。这表明CV音节的类型标记性低,单元音韵母的类型标记性比复合元音韵母的类型标记性低。汉语音节中的元音丛“VV”或“VVV”,相对单元音“V”来说是类型标记性高的音段。由于维语中不存在元音丛“VV”或“VVV”,因此对维族人来说,汉语音节中的元音丛“VV”或“VVV”也是标记性高的音段。

维汉韵母匹配中出现大量的维语音节结构对汉语音节改造的现象,这是由维汉语音类型学特点上的差异造成的。维吾尔族人说汉语时总是用母语中的单音节来匹配汉语的音节。这样在维吾尔语语音匹配汉语时:(1)由于汉语是单音节语言,因此维汉语匹配的最大单位是一个音节;(2)维吾尔语和汉语共有的音节结构,维吾尔语语音和汉语语音进行相似匹配;(3)维吾尔语没有而汉语中有的音节结构,维吾尔族人匹配汉语时总是通过元音脱落或辅音化来改造汉语音节,以生成符合维吾尔语音系特点的音节结构;(4)维吾尔语的音节结构“VCC”“CVCC”从不会在维族汉语(维吾尔族人说的汉语)中出现。

维汉韵母匹配中最显著的变化是汉语复合韵母经匹配后变成了单韵母。前辈学者观察到的维族人说汉语时韵头、韵尾删除现象,大多发生在汉语中有而维语中没有的B类音节类型。维语音节中不允许出现元音丛VV或VVV,在匹配汉语韵母时必然要对汉语复合元音韵母进行改造。改造的方式通常是把汉语音节中的某些元音删除,使汉语复合元音韵母变成单元音韵母,并以维语中类型标记性低的CV音节来匹配汉语的CVV音节,如“买[mai]-[mε]”“配[p‘ei]-[p‘i]”等。此外,维族人在读汉语复合元音韵母时,有时还会使用源自俄语借词的音节类型CCV或CCVC,例如“表[piɑu]-[bjo]”“象[iɑ]-[ʃja]”等。这说明,音节中不允许出现元音丛VV或VVV是维语的一个很突出的特点,为保持这一母语特点,有时甚至会放弃使用母语固有词音节类型。

陈保亚(1996)认为语言接触是一种互协的过程,包括母语干扰和借贷,母语干扰包括匹配、回归、并合三个互协阶段。在语音匹配阶段,维吾尔语和汉语在声母、韵母、声调等各个次系统层面,都有规则地相互协调、趋向同构,形成系统的语音对应关系。

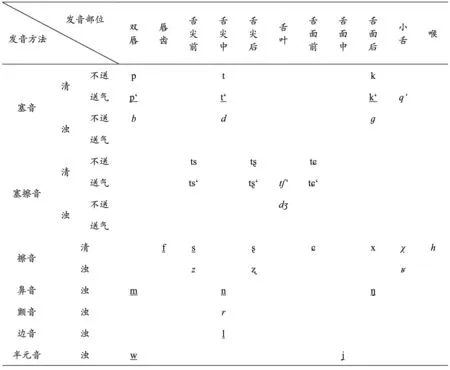

三、维汉声母匹配与维族汉语的声母矩阵

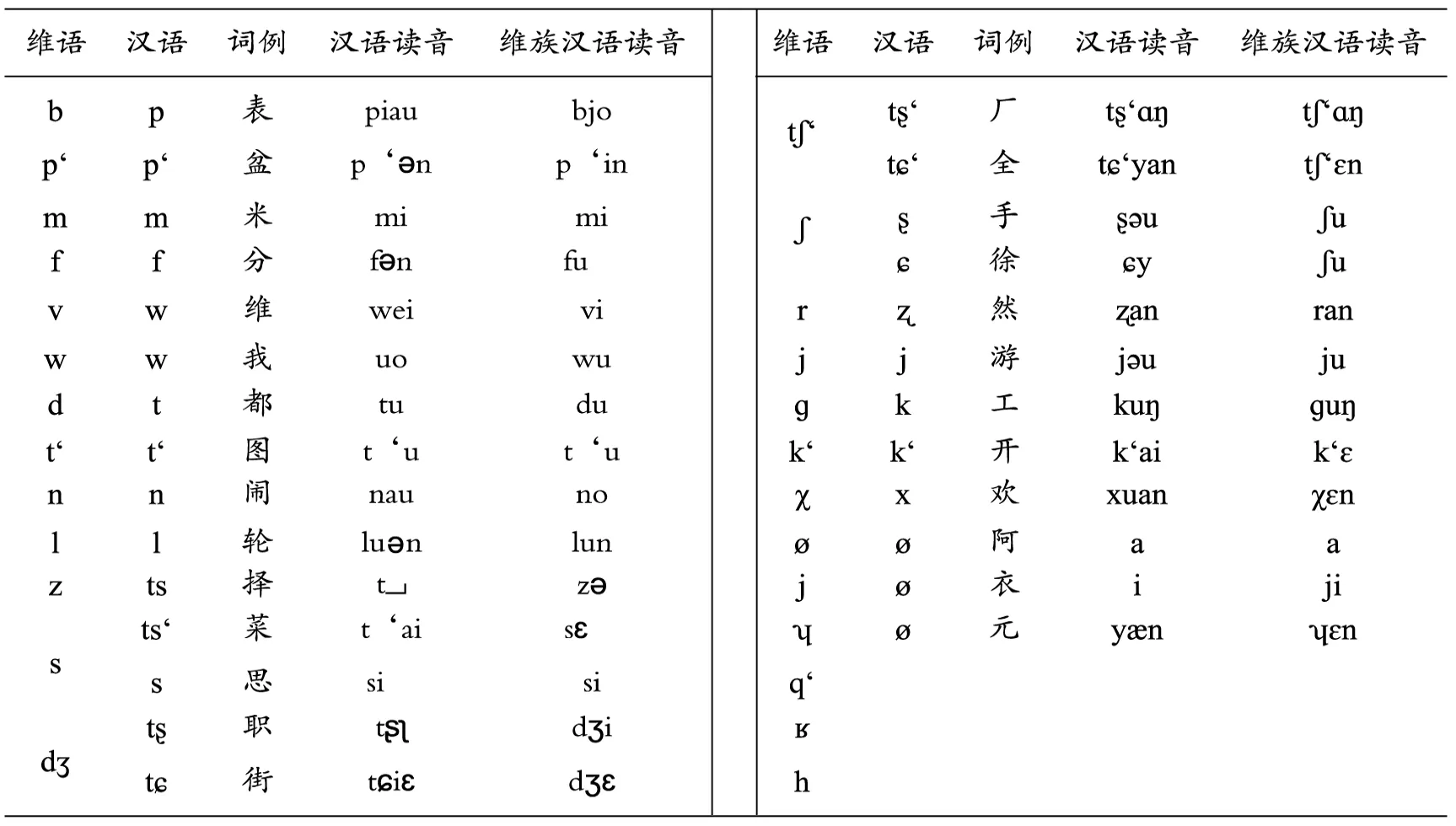

维吾尔语辅音,清浊对立是最主要的区别特征,而汉语辅音“送气和不送气”是最主要的区别特征。维吾尔语中有辅音音位23个。清辅音10个,其中清塞音和清塞擦音[p‘]、[t‘]、[k‘]、[q‘]、[tʃ‘]是送气音;浊辅音13个,都是不送气音。汉语普通话里有辅音音位22个,其中21个辅音可以做声母,舌根鼻辅音[]不能出现在音节的开头,只能作为韵尾。维吾尔语和汉语的辅音对照表见表2,维吾尔语和汉语声母矩阵见表3。

表2维吾尔语、汉语辅音对照表

说明:表2中黑体辅音是汉语中独有的辅音,斜体辅音是维吾尔语独有的辅音,下划线辅音是维吾尔语和汉语都有的辅音。

表3维吾尔语和汉语辅音矩阵

比较维吾尔语和汉语的辅音对照表和声母矩阵,可以看出:(1)塞音声母,维吾尔语中是清浊的对立,汉语中是送气与不送气的对立;(2)维吾尔语中没有舌尖后音[tʂ ]、[tʂ ‘]、[ʂ ]、[]和舌面音[ t]、[t‘]、[],也没有舌尖前音的[ts]、[ts‘];(3)维吾尔语中有[tʃ‘]、[d]、[ʃ]、[q‘]、[]、[χ]、[h]等,而汉语中则没有。

为深入观察维汉接触中语音匹配的对应规则,本文分三次调查了石河子大学、中央民族大学部分维族学生,请他们朗读汉语字(词)并录音。在这些维族发音人中,石河子大学预科班维族学生米吉提(音)的发音和汉语普通话语音的距离最大,受母语影响也最深,基本尚处于韵母的匹配阶段;而其它发音人则受母语的影响逐渐减小,开始或已经进入回归过程。发音合作人米吉提,年龄40岁,学习汉语一年半的时间。由于该发音合作人年龄超过40岁,且接触汉语时间较短,因此他的发音可基本代表维吾尔语和汉语接触中匹配阶段的语音状态。维吾尔语和汉语的声母匹配情况,见表4。

表4维吾尔语和汉语的声母匹配

可以看出,维吾尔语和汉语的声母匹配遵循如下规律:

1.维吾尔语和汉语发音部位、发音方法相同的辅音,进行等值匹配。如[p‘]、[t‘]、[k‘]、[f]、[s]、[m]、[n]、[l]。

2.汉语里有而维吾尔语中没有的声母,则:

(1)用发音方法相同、发音部位相近的声母来匹配。如用[tʃ‘]匹配汉语中的[tʂ ‘]、[t°‘],用匹配汉语中的[ʂ ]和[]、用[χ]匹配[x]。

(2)用发音部位相同,发音方法最相近的声母来匹配。如维吾尔语中有清浊的对立,但没有送气和不送气的对立。维吾尔语中没有与送气清塞音[p‘]、[t‘]、[k‘]相对应的不送气清塞音[p]、[t]、[k],于是就用同部位的不送气浊塞音[b]、[d]、[g]来匹配;再如汉语中的舌尖前、清塞擦音[ts]、[ts‘],维吾尔语用同部位的擦音[z]、[s]来分别匹配。

(3)用发音部位、发音方法都相近的声母来匹配。由于维吾尔语中没有与汉语中的舌尖后音[tʂ ]和舌面音[t]发音方法完全相同的舌叶音声母(不送气的清塞擦音),于是就用发音方法相近的不送气浊塞擦音的舌叶音声母[d]来匹配汉语的[tʂ ]和[t]。

3.维吾尔语里有而汉语里没有的声母,除按第二条规则与汉语中的声母做近似匹配的声母外(如[tʃ‘]、[d]、[ʃ]等),其他的维吾尔语有而汉语没有的声母,则在维汉匹配中落空,形成零匹配,如[q‘]、[]、[h]。

关于维吾尔语和汉语声母匹配有几点需要补充说明:

2.汉语中合口呼零声母[w],韵母是单韵母[u]时候,维吾尔语用[w]匹配,韵母是其他的合口呼韵母时,维吾尔语用[v]匹配(这时v是w的一个音位变体)。如“五[wu]—[w]”②“维[wei]—[vi]”。

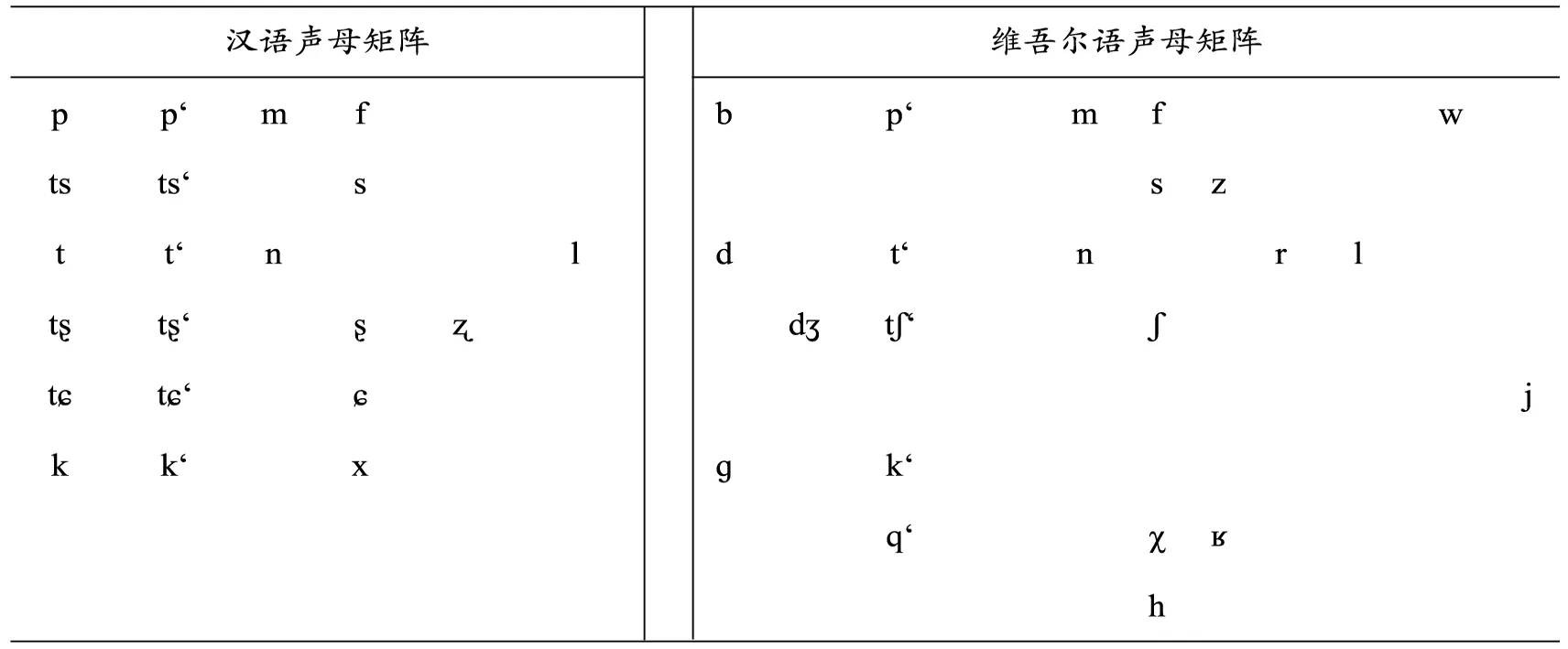

由于维汉语声母匹配中,存在一对多匹配和零匹配,因此作为维吾尔语第二语言的维汉语,声母系统比维吾尔语和汉语都要简单,只有18个辅音声母。另外,[w]、[j]、[]是半元音性质的辅音,用来匹配汉语的零声母。维汉声母匹配后,维族汉语的辅音声母矩阵,如下所示(不含[w]、[j]、[]):

表5维吾尔语辅音声母矩阵

四、维汉韵母匹配与维族汉语的韵母矩阵

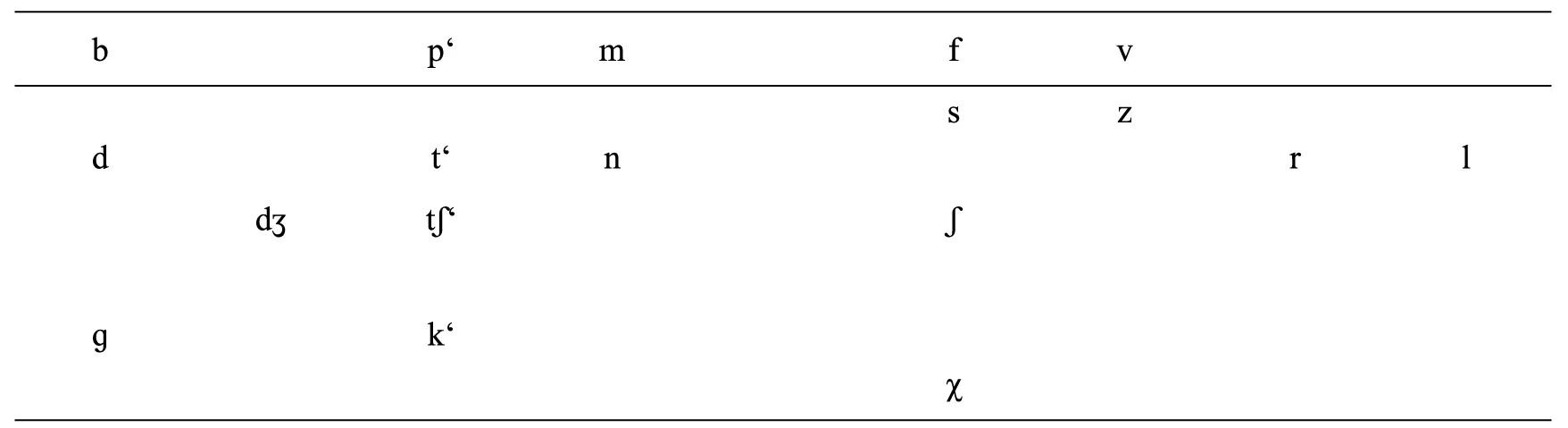

汉语的单元音音位有10个:[a]、[o]、[i]、[u]、[y]、[ɛ]、[]、[]、[]、[r](除[ɛ]外都可以单独做韵母),有复韵母13个(分前响、后响和中响三类),有鼻音韵母16个(分为舌尖鼻音韵母和舌根鼻音韵母两套),共计39个韵母。维吾尔语单元音音位有8个:[a]、[o]、[i]、[u]、[y]、[ɛ]、[e]、[]。根据米吉提的发音材料,并参考及其它发音人发音材料,整理出维吾尔语和汉语韵母匹配的对应规则表,如下:

表6维吾尔语和汉语韵母匹配的情况

维吾尔语匹配汉语时,单元音的匹配没有一对一的等值匹配,普遍的情况是一对多匹配,即一个维吾尔语单元音音位与两个以上汉语单元音匹配。例如,维吾尔语的[a]匹配汉语中的[a]、[o];维吾尔语的[u]匹配汉语中的[u]、[o]、[y];维吾尔语的i匹配汉语中的[i]、[]、[]。也有多对一的单元音匹配,如维吾尔语的[e]、[o]匹配汉语中的[],[o]、[u]匹配[u]。另外,维吾尔语的单元音[]匹配汉语的复合元音[yɛ],汉语的单元音[r]则用一个“元音+辅音”的[ɛr]来匹配。

汉语两个元音相连的音节,维吾尔语匹配汉语时,有韵头的汉语音节则删除韵头、保留韵腹,如[ia]、[ie]、[ua]、[ian]、[uan]、[yɛn];汉语前响复韵母[ai]、[ei]、[ou]、[au],则保留开口度最大、圆唇度强、舌位高的元音(如[a]、[u]、[i]),其他元音或者删除或者辅音化。汉语韵母[au]的两个元音,一个开口度大、一个圆唇度强,但为了避免两个元音相连,[au]单元音化[o],如“闹[nau]—[no]”。

维吾尔语中没有两个或两个以上元音相连的现象、没有韵头。这种和汉语音节有明显区别的音节结构,对维汉语韵母的匹配具有强烈制约作用,主要表现为维吾尔语在匹配汉语时总是以维吾尔语的音节结构来改造汉语音节结构。维吾尔语匹配汉语的复韵母和鼻韵母时,总是保留汉语韵母中发音特征最容易感知的元音,这些最容易感知的发音特征包括:开口度大、圆唇度强、舌位高等等。元音开口度、唇的圆展与舌位的高低的关系可通过元音舌位图来观察。如图1所示(引自朱晓农2008):

图1 元音舌位图

元音舌位图中,具有开口度大、舌位高等发音特征的元音大都处于该不规则四边形的上下两个边上,包括元音[a]、[i]、[u]、[y]。事实上,通过我们对维汉语韵母匹配的录音材料的整理和分析,这四个元音也是得到优先匹配的元音音位。

由此可见,维吾尔族人在说汉语时受到母语音节结构的强烈干扰,且具有很强的规律性:丢失韵头、韵尾或者韵头、韵尾变为为带有半元音性质的浊辅音j或v。维汉语匹配中,元音发音特征感知程度的大小可对匹配结果造成很大的影响。语音匹配(尤其是韵母匹配)中,元音最容易感知的发音特征,也是人们最容易捕捉的语音信息,而这类易捕捉到的信息也最优先得到匹配。这类易捕捉的语音信息可通过听觉器官获得,如发音响亮程度,也可以通过视觉器官来获得,如开口度大小、圆唇度强弱等。

维族汉语中,单元音有8个,分别是[a]、[e]、[o]、[i]、[u]、[y]、[ɛ]、[],复合韵母有17个,共计25个韵母。和汉语普通话相比,维族汉语的韵母系统大大简化了。维族汉语的韵母矩阵,见下表:

表7 维族汉语的韵母矩阵

五、维汉声调匹配与维族汉语的声调格局

汉语音节有声调,并且声调具有区别意义的作用;维吾尔语是重音型语言,维吾尔语的重音主要是给维吾尔语词划界,没有区别意义的作用。据徐思益、高莉琴(1992)考证:维吾尔语的重音不是音强重音,而是音高重音;维吾尔语也有声调——降升调(325)、降调(51),它是维吾尔语音高中音的合成要素;维吾尔语的声调没有辨义功能,也不给词划界,所以就成了次要信息。维吾尔族人在说汉语时会受到母语声调的影响,把汉语的四个声调读成两个调:降升调(325)、降调(51)。徐思益、高莉琴(1992)总结的规律为:汉语的单音节词维吾尔族人一律读成降调(51)。然而从我们获得的几个维吾尔族人说汉语的录音材料来看,事实并非如此。

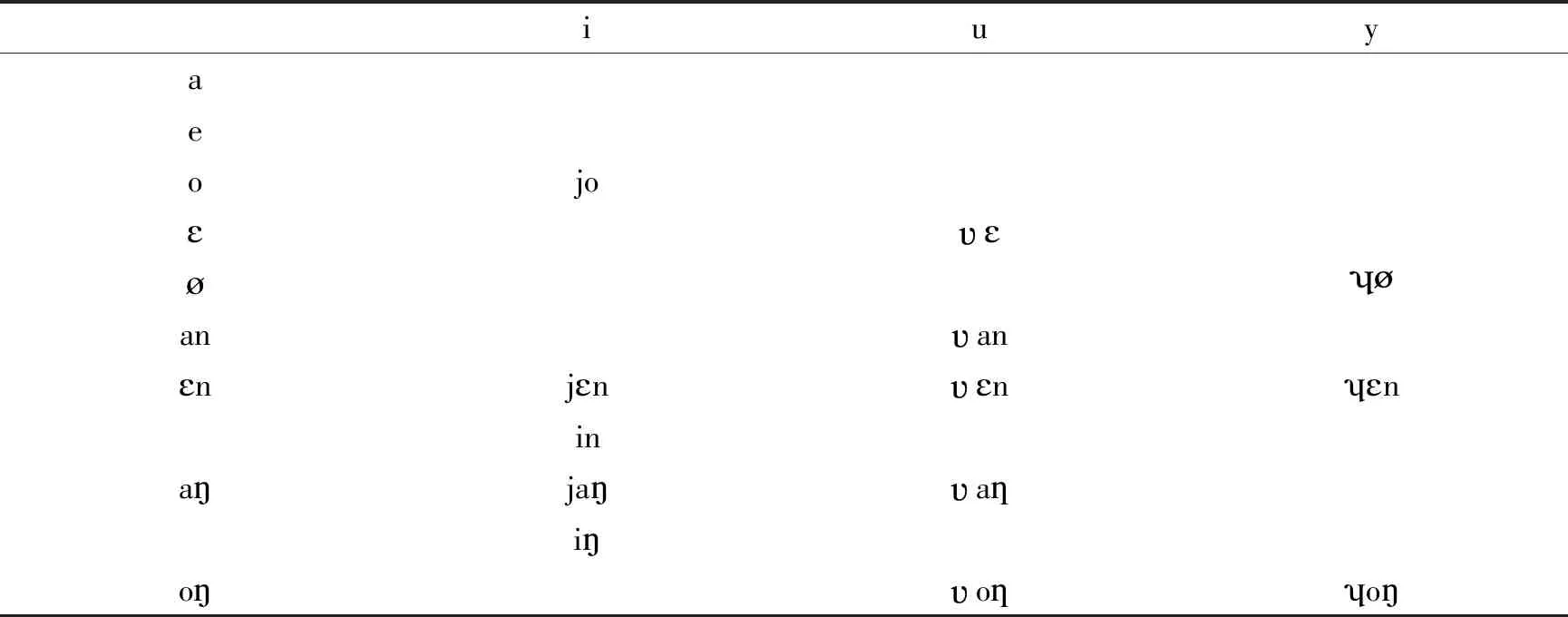

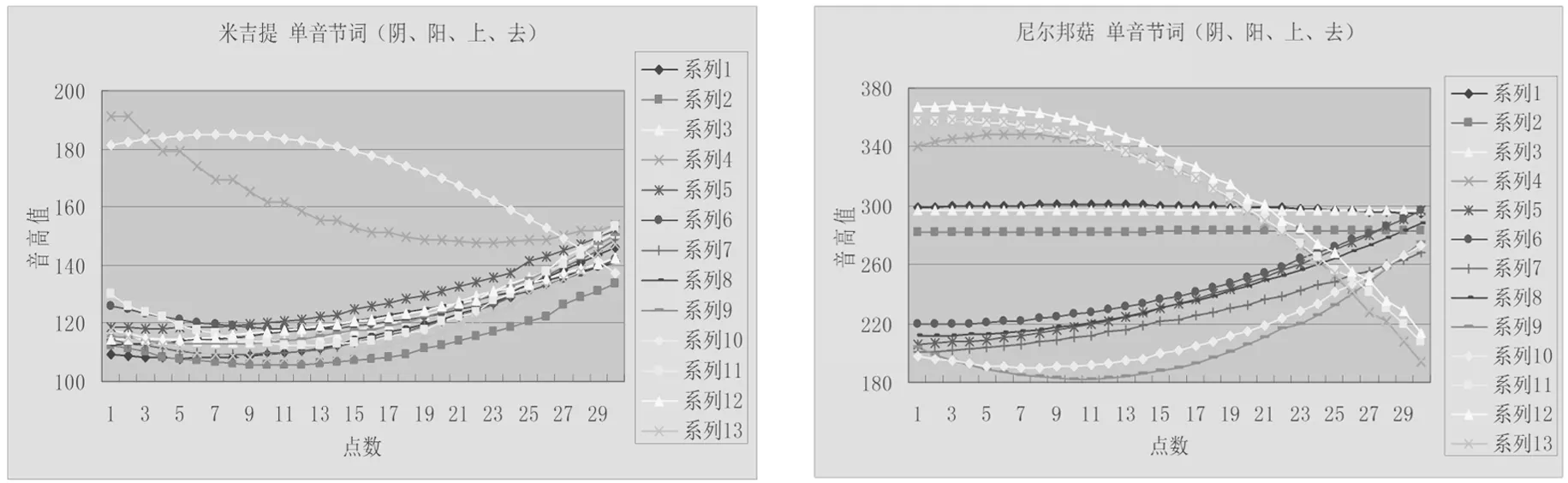

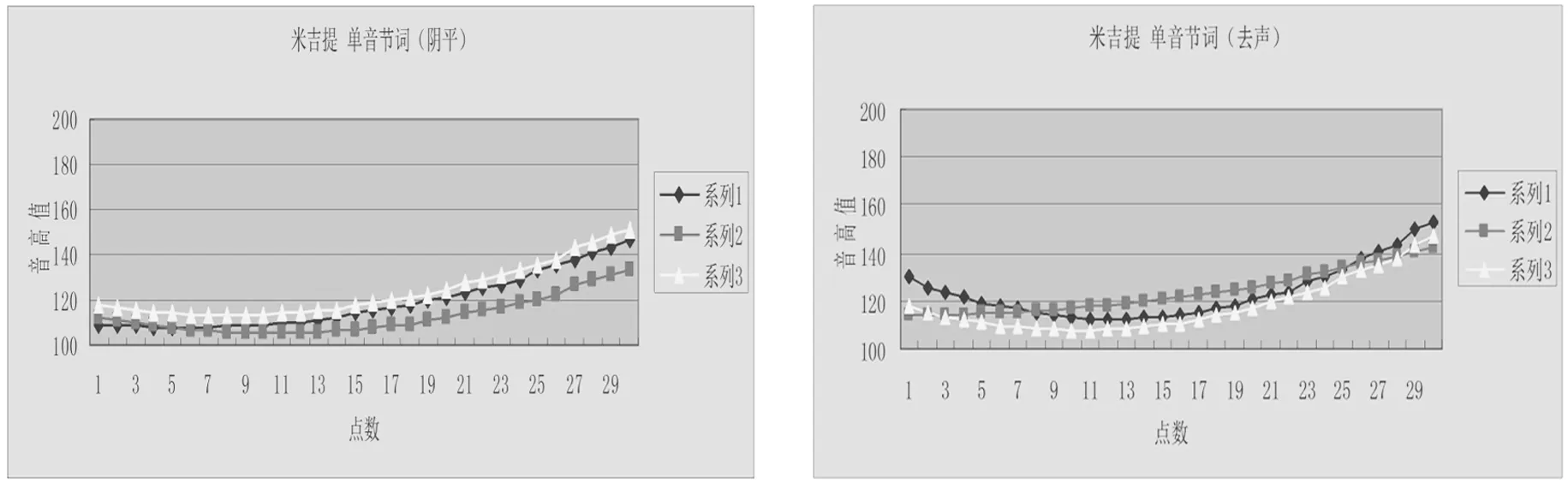

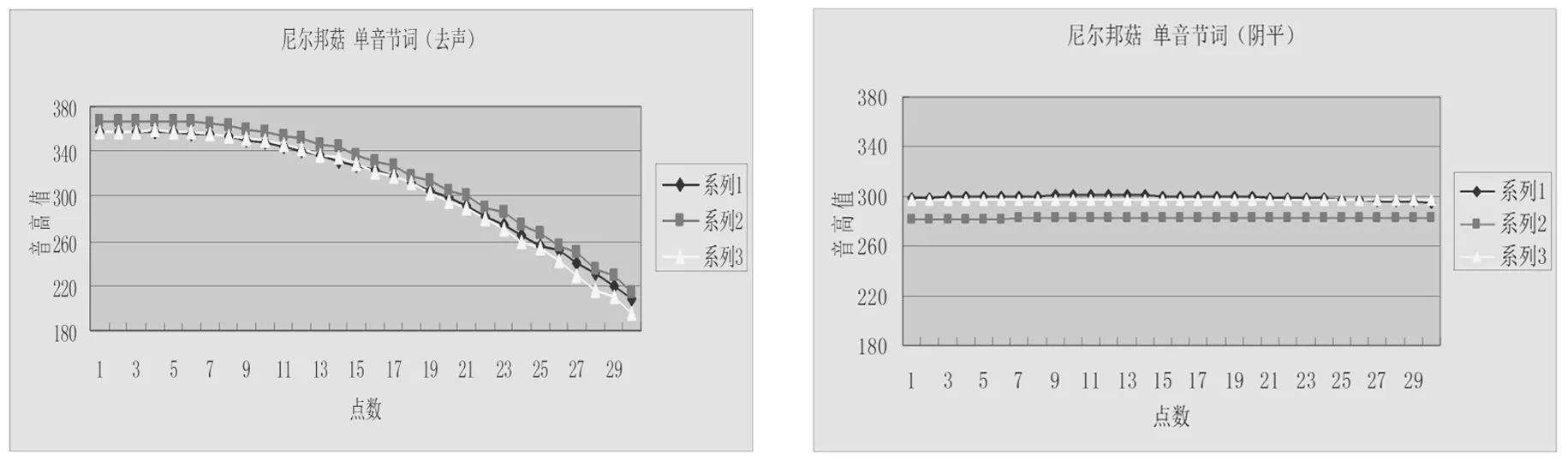

我们选取了13个汉语单音节词请维吾尔族朗读(合作发音人的基本情况是:米吉提,年龄40岁,学习汉语一年半;尼尔邦菇,年龄25岁,大专,学习汉语四年)。根据语音分析软件praat所提取的声学参数,利用Excel画出发音合作人读汉语单音节词的声调的基频曲线图,分别见图2、图3:

图2 米吉提声调基频曲线 图3 尼尔邦菇声调基频曲线

说明:图中横坐标代表声调基频曲线中选取的点数,纵坐标代表音高值;系列1—13代表的是13个汉语单音节词的基频曲线,其中1—3是阴平调、4—8是阳平调、9—10是上声、11—13是上声

从发音人米吉提的声调基频曲线图可以看出,维吾尔语声调在匹配汉语声调时,汉语的阴平调大多数被读成升调,调值约为13(如图4);去声调大多被读成降升调,调值约为213(如图5);阳平调和上声调,大多数被读成升调,调值为23,但有些读成降调53,如把汉普通话的的“服(35)”读成“服(53)”、“手(214)”读成“手(53)”。(参见图6、图7)。

图4 米吉提阴平调基频曲线 图5 米吉提去声调基频曲线

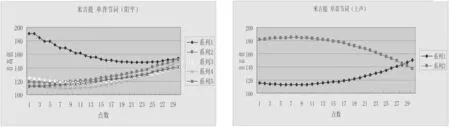

尼尔邦菇学习汉语四年,其声调基频曲线图在一定程度上代表了维汉语声调向汉语普通话声调的回归状态。从尼尔邦菇的基频曲线图可以看出,该发音合作人的去声调最先向汉语普通话去声调靠拢,调值接近51。同时,尼尔邦菇阴平调也开始向汉语普通话阴平调回归,但没有最终完成,调值为33。尼尔邦菇的去声调和阴平调的基频曲线,分别见图8、图9。

图6 米吉提阳平调基频曲线 图7 米吉提上声调基频曲线

图8 尼尔邦菇去声调基频曲线 图9 尼尔邦菇阴平调基频曲线

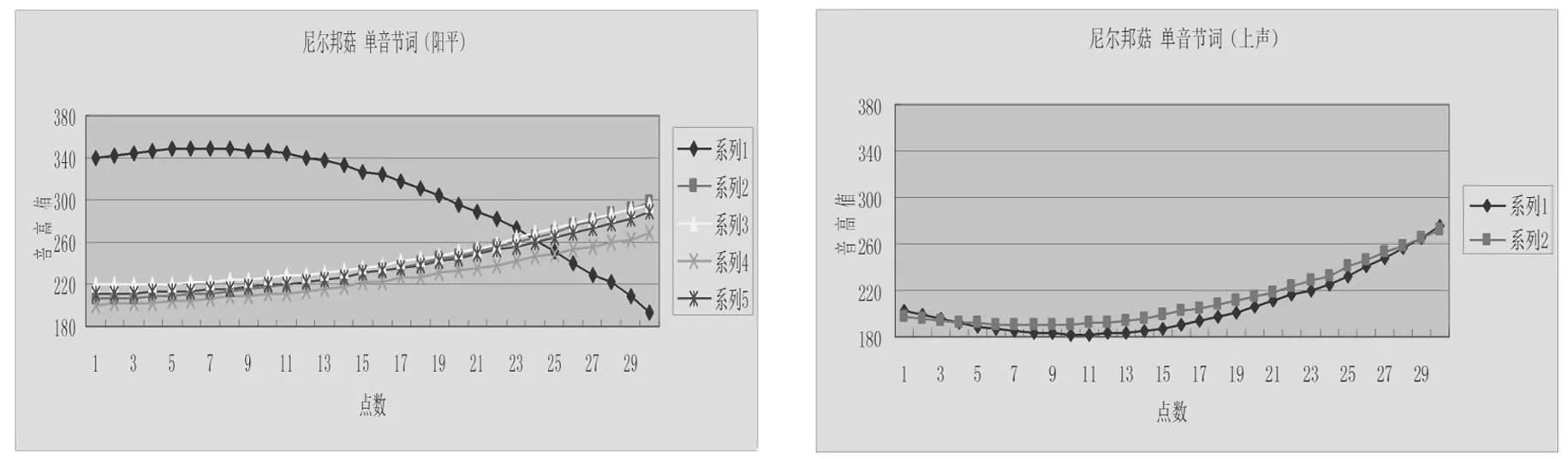

阳平调和上声调的回归速度相对去声调和阴平调比较慢,从尼尔邦菇阳平调和上声调基频曲线图可以看出,阳平调和上声调基本上还处在匹配的阶段。比较图6和图10、图7和图11,可以发现:两位发音人的阳平调的调值基本相同,只不过米吉提把汉语“服(35)”读作“服(53)”,尼尔邦菇则读成“服(51)”;上声调,米吉提读成23调值,尼尔邦菇的上声调值已经开始向汉语普通话上声调回归,中间部位调值有了明显的下降(接近1),已经初步具有了降升调的曲线特征,但该降升调的最高值仍为3,还没达到4。

图10 尼尔邦菇阳平调基频曲线 图11 尼尔邦菇上声调基频曲线

可见,在声调的匹配阶段,维吾尔语的音高重音模式尽管在本族语中没有区别意义的作用和给词划界的功能,是维吾尔语的次要信息,但在和有声调的汉语匹配时,维吾尔语的重音模式模式会对声调的匹配造成潜在的影响和制约作用。维吾尔语的声调模式有两种:降升调(325)和降调(51)。维吾尔语总是以自己的声调模式来匹配汉语声调。

维吾尔语与汉语的声调匹配有两种方式:一是不管汉语单字调的调类情况,读成升调(调值为13或23),二是不管汉语单字调的调类情况,读成降调(调值为53)。我们认为,前一种方式主要是受维吾尔语降升调(325)的影响,只不过最高点没有升至5,而只升至3;相应地,后一种方式则是受维吾尔语降调(51)的影响,只不过调值最低点没有降至最低,而只降到3。总之,维吾尔语匹配汉语时,调值方面“升不上去,降不下来”,即都只升或降到中间位置。而在回归阶段,就我们所掌握的的数据材料分析结果看,去声调最先回归出来,阴平调和上声调次之,而阳平调回归速度最慢。维族汉语的声调变异,体现了维族汉语作为一种中介语具有动态发展的特点。

六、维族汉语产生的方式:互协与改造

从以上的分析可以看出,维汉语音类型学特点上的差异,使得维汉语音匹配中出现大量的维吾尔语音节结构对汉语音节改造的现象。这种改造语音系统的声母、韵母、声调三个层面都有显著的体现。与汉语相比有着很大的类型学特点差异的维吾尔语,与汉语的接触也是一种互协的过程。这种互协在匹配阶段的表现就是,与汉语的单音节特点相适应,维吾尔语只用本族语言中的单音节匹配汉语的单音节,单音节是维汉语匹配中的最大结构单位;在单音节内部,维吾尔语总是用与汉语的声、韵、调相对应或相近的语音成分来匹配汉语,与汉语的声韵调无关的语音成分则在匹配中落空,永远不会出现在维汉语中,如维吾尔语中的辅音[q‘]、[]、[h],以及辅音丛jt、rq、ld、st等等;受维吾尔语音节结构的影响,维汉语匹配显示出不同的规则和特点,基本上是改造汉语音节结构以适应维吾尔语的音节模式,但匹配后的维汉语中也出现了维吾尔语中没有的韵头,如“表[bjo]”“坏[χuɛ]”等,体现出维汉匹配中的互协与趋同。

在匹配阶段,维汉语接触的互协和改造作为一种趋势而存在,并表现于维汉语声韵调有规则对应匹配中。维族汉语是维吾尔语和汉语语音系统“互协”的结果,是维吾尔语和汉语接触中产生的具有汉语民族方言性质的中介语。维族汉语的语音系统与汉语形成有规则的语音对应。维族汉语的语音格局相比汉语得到很大的简化,这是维汉接触中母语干扰的结果。

汉语民族方言是汉语和其他少数民族语言接触过程中产生的一种汉语的民族变体。陈保亚(2005)认为,民族语言在和汉语的接触中通过两种方式影响汉语。首先是汉语民族方言通过母语干扰有规则有系统地影响汉语,导致方言的形成。其次是汉语民族方言通过母语转换变成汉语方言。互协与改造,是汉语民族方言产生的主要方式和途径。

当然,还应该注意到,维族汉语目前只是具有中介语性质的一种汉语民族方言。语言接触中形成的这种中介语,是否会发展成为汉语方言,最终还受其他因素(如族群的语言转用等)的制约。本文考察维吾尔语和汉语接触中的“互协”和维族汉语语音格局的特点,对研究语言接触导致的汉语方言的分化问题,提供了一个重要观察窗口。

注释

①赵相如等(1985)没有使用“对应”或“匹配”,而是使用“对当”一词,如声母对当、韵母对当等。赵相如等(1985)“对当”的涵义与本文“匹配”概念基本一致.

②前一个是汉语普通话读音,后一个是维族汉语读音,下同.