一次性毫针针刺颈夹脊、风池与针刺颈夹脊、百会治疗颈源性眩晕的疗效对比分析

2019-12-12王丽梅天津市河西区桃园街社区卫生服务中心信德里卫生站天津300204

王丽梅 天津市河西区桃园街社区卫生服务中心信德里卫生站 (天津 300204)

内容提要: 目的:对比分析一次性毫针针刺颈夹脊、风池与针刺颈夹脊、百会治疗颈源性眩晕的疗效。方法:观察对象为2017年3月~2019年2月本科门诊治疗的98例颈源性眩晕患者,依据针刺穴位不同分为颈夹脊+风池组(50例)、颈夹脊+百会组(48例),对比效果。结果:颈夹脊+风池组患者临床疗效为98.00%,颈夹脊+百会组患者临床疗效为85.42%,治疗后,颈夹脊+风池组患者ESCV评分优于颈夹脊+百会组,有统计意义,P<0.05。结论:针刺颈夹脊、风池治疗颈源性眩晕效果更优。

颈源性眩晕的发生与多种因素相关,如交感神经异常、椎-基底动脉供血不足、颈本体觉传入紊乱等,临床症状主要表现为眩晕,可表现为慢性持续眩晕,也可表现为发作性剧烈眩晕,同时伴有疲惫困乏、头痛、耳鸣、视听能力下降等症状,对患者日常生活造成严重影响[1]。本文旨在对比分析针刺颈夹脊、风池与针刺颈夹脊、百会治疗颈源性眩晕的疗效,以2017年3月~2019年2月本科门诊治疗的98例颈源性眩晕患者作为观察对象。

1.资料与方法

1.1 临床资料

观察对象为2017年3月~2019年2月本科门诊治疗的98例颈源性眩晕患者,依据针刺穴位不同分为颈夹脊+风池组(50例)、颈夹脊+百会组(48例),颈夹脊+风池组男25例,女25例,年龄30~65岁,平均(48.6±2.2)岁,颈夹脊+百会组男24例,女24例,年龄32~65岁,平均(48.7±2.3)岁,两组患者一般资料具有可比性,P>0.05。纳入标准:①符合颈椎病的诊断标准,并伴有眩晕症状;②能耐受针刺治疗;③除外脑源性眩晕;④无严重精神性疾病;⑤无其他影响治疗的严重躯体疾病。

1.2 针刺方法

患者取坐位或俯卧位,穴位常规消毒,使用华佗牌规格为0.25mm×40mm的一次性毫针(苏州医疗器械厂生产)针刺,快速进针,使局部有酸胀感,同时向前额、颈部扩散,行平补平泄手法,得气后留针30min,1次/d,5次为1个疗程,疗程间隔期为2d,共治疗2个疗程。

1.3 观察指标

(1)临床疗效,参照《中药新药临床研究指导原则》[2]相关标准,治愈:患者临床症状及体征全部消失或基本消失,显效:临床症状及体征明显改善,且症状积分减少≥60%[3],有效:临床症状及体征有所改善,症状积分减少30%~59%[4],无效:临床症状及体征无改善甚至加重,症状积分减少<30%[5];(2)采用颈源性眩晕症状与功能评估量表(ESCV)对患者症状进行评定,评分越低,病情越严重[6]。

1.4 数据统计分析

数据录入软件SPSS 26.0行统计检验,ESCV评分为计量资料,采用t检验,临床疗效为计数资料,行χ2检验,若检验结果P值小于0.05,代表对比有统计意义。

2.实验结果

2.1 临床疗效对比

颈夹脊+风池组患者临床疗效为98.00%,颈夹脊+百会组患者临床疗效为85.42%,有统计意义,P<0.05,见表1。

表1. 临床疗效对比

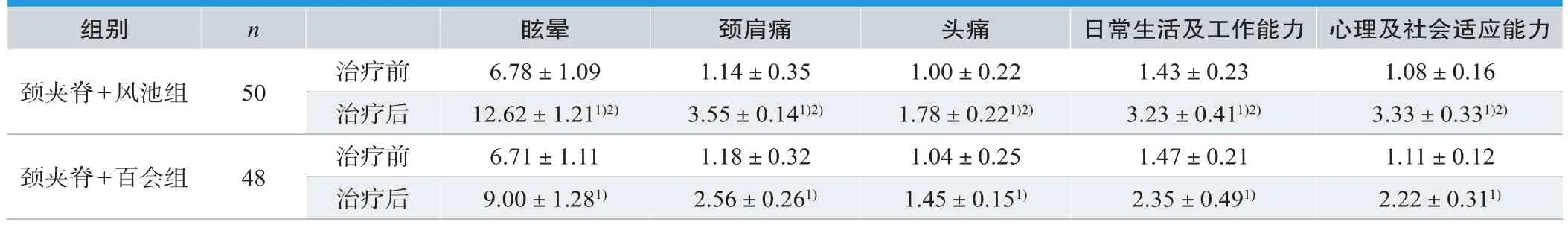

2.2 ESCV评分对比

治疗前,两组颈源性眩晕患者ESCV评分比对无明显差异,P>0.05,治疗后,颈夹脊+风池组患者ESCV评分优于颈夹脊+百会组,有统计意义,P<0.05,见表2。

表2. ESCV评分对比

3.讨论

颈源性眩晕属中医学“眩晕”范畴,中医认为眩晕的发生,或因气血亏虚,髓窍失养,或因痰浊上蒙、瘀血阻滞,或因肝阳上亢,清窍受扰[7]。临证可见眩晕病机多端,虚实夹杂,风、火、痰、瘀、虚常常相互夹杂。针刺疗法是中医治疗颈源性眩晕最为常用的方法,其优势在于操作简便、安全、不良反应较小。本研究中采取华佗牌一次性毫针针刺颈夹脊、风池穴、百会穴,毫针刺入后使患者产生针刺效应,使针感向前额、颈部扩散,本研究选用的一次性毫针规格为0.25mm×40mm,也是最为常用的规格。《通玄指要赋》云:“头晕目眩,要觅于风池。”百会穴属督脉,是息风之要穴,为百脉所集、阳气所汇,针刺此穴可宣通气血、息风通络、开窍醒脑。《针灸资生经》云:“百会,百病皆主。”《胜玉歌》云:“头痛眩晕百会好”[8]。西医认为颈源性眩晕,多为颈椎退行性病变引起,由肌肉等软组织紧张或骨质增生或椎间盘突出压迫椎动脉,致椎动脉扭曲痉挛,而使脑供血不足,引起眩晕不适症状。椎-基底动脉血流动力学异常被认为是本病最主要的致病因素[9]。

本文数据统计结果显示,颈夹脊+风池组患者临床疗效为98.00%,颈夹脊+百会组患者临床疗效为85.42%,治疗后,颈夹脊+风池组患者ESCV评分优于颈夹脊+百会组,有统计意义,P<0.05。综上所述表明,针刺颈夹脊、风池治疗颈源性眩晕效果更优。