热瓦克佛寺雕塑综考

2019-12-11张健波

张健波

(新疆艺术学院 美术系,新疆 乌鲁木齐 830001)

两晋时期是西域佛教美术发展的兴盛期,塔里木盆地佛经翻译与本土化造型艺术均发生了巨大变化,一方面是受中亚河中地区(Transoxiana)大夏—巴克特里亚画派与犍陀罗造像的深刻影响,另一方面则是佛教文化与中原文化的双向传播所致。这一时期,阐释佛教思想与仪轨的视觉样式,全面包含在禅修石窟、寺院、佛塔等建筑、佛陀形象以及因缘故事的种种譬喻之中,从而完成了佛教艺术的体系化建构。

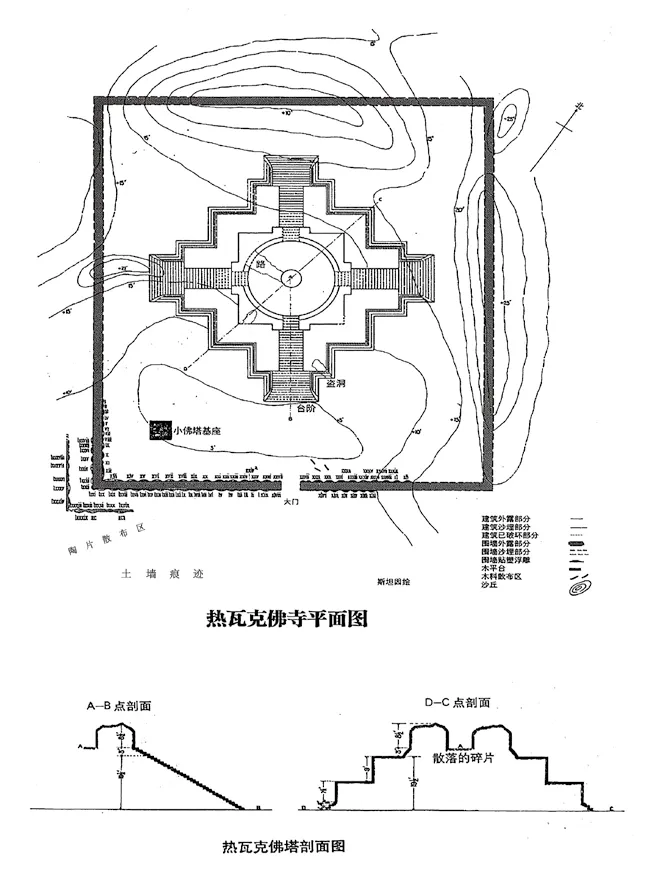

热瓦克(Rawak)佛寺遗址位于和田洛浦县西北约50公里的沙漠中,是一处以佛塔为中心的寺院建筑遗址,总面积2242.25平方米,地理坐标为东经80°9′49.62",北纬37°20′44.58",海拔1290米。寺院建筑遗迹平面呈方形,院墙以土坯砌筑,长、宽各为49米,残高3米,南墙中部为寺院大门。佛塔用土坯砌筑而成,平面呈十字形,塔基分为四级,平面呈方形,塔身为覆钵形,底端直径9.6米,残高3.6米(图1)。院墙内外两侧塑有佛、菩萨像、比丘像、供养人像、影塑、浮雕饰件及少量绘有装饰图案的壁画,泥塑佛像靠贴于院墙内外壁,佛塔周边散布有五铢钱及红、灰陶残片。

斯坦因(M.A.Stein)于1901年在热瓦克佛塔塔基的灰泥檐口处发掘出大量五铢钱。五铢钱流通于两汉时期,东汉(25—220年)发行的钱币在于阗延续至4世纪末,而汉佉二体钱在热瓦克遗址没有出现,热瓦克佛寺的兴废年代应在1—7世纪之间。[1]530-548一个笼统的断代,结合雕绘风格、建筑布局等综合性因素进行考虑,“热瓦克佛寺中心为露天大塔,塔基方形,四面修出阶道,圆柱形塔身中心有舍利室,塔周围环绕双层围墙形成回廊,内墙的内外都装饰塑像和壁画,从佛像看来与楼兰第三期佛寺的始建年代接近,在4世纪左右”[2]97。热瓦克佛塔建筑形制与于阗东部的阿克铁热克(Ak-Terek)佛寺相似,回廊塑像、壁画的艺术风格相仿,应属于相同年代的佛教建筑。[3]133-139

一、热瓦克佛寺建筑形制

热瓦克佛寺是典型的回字形佛寺,其建筑形制以佛塔为中心向外使用双重围墙形成回廊,也称作“中央塔殿、塔院”式构造样式。随着崇拜中心由佛塔逐渐转向佛像,佛寺的布局构造也发生了重大变化。

图1 热瓦克佛寺平面图及佛塔剖面图

佛寺建筑是佛教思想、教义、仪轨的物化体现,其构成有着文化背景等因素的作用。回字形佛寺的建筑形制在印度和犍陀罗寺院中没有出现,它可能是受到中亚祅教祠堂的影响,祆教圣火就是保存在封闭圣殿中的。至7—8世纪,回字形佛寺逐渐成为中亚寺院的主要形式。[4]167建筑形式由功能决定,在“中央塔殿、塔院”式建筑中,佛塔是早期佛教崇拜的中心,围绕佛塔向右绕行是礼拜的重要仪式。为了便于信徒进行向右绕行礼拜,佛寺中需单独辟出用于绕行的空间——礼拜道(Pradakshina)。[5]41-52回廊是礼拜道的起源样式,据德国伊朗学家施普曼(Klaus Schippmann)研究,中亚在贵霜时期就已出现平面为方形的佛寺,在借鉴火祅教的围廊形式构筑礼拜道的基础上,与佛教中特有的“向右绕行”的礼拜方式相结合,从而形成了“回字形佛寺”的形制,这一历史过程最早是在大夏完成的。[6]80-82位于阿姆河北岸的铁尔梅兹(Termez),贵霜时期佛教兴盛,城内已建有阿伊尔塔姆(Airtam)、达尔维津·特佩(Dalverzin-Tepe)和卡拉·特佩(Kara-Tepe)三座回字形佛寺。《大唐西域记·怛密国》记载:“东西六百余里,南北四百余里,国大都城周二十余里,伽蓝十余所,僧徒千余人。诸窣堵波及佛尊像,多神异,有灵鉴。”[7]9根据崇拜对象的不同,国内学者将新疆的回字形佛寺分为两种类型,即以佛塔为崇拜对象和以佛像为崇拜对象,前者又可分为“露塔式”和“堂塔式”两种,热瓦克佛寺即是典型的“露塔式”布局。[6]84-87

玄奘《大唐西域记·犍陀罗国》记载贵霜迦腻色迦王在首都布路沙布逻(Purusapura,今巴基斯坦白沙瓦西北)所建著名的“雀离浮图”(也称迦腻色迦大塔),就是由中心大佛塔与周围小佛塔、小佛像组成,“时有人见像出夜行,旋绕大窣堵波……佛像庄严,务穷工思,殊香异音,时有闻听,灵仙圣贤,或见旋绕。”[7]30由此可知,迦腻色迦大塔也是一处典型的回字形塔院。

热瓦克寺院外围曾有一道厚约1.05米的结实土坯墙,它的方形院落与塔基被沙丘覆盖,其围墙内外两面都装饰有巨大的灰泥塑像,使得这一方形佛寺与犍陀罗佛寺的礼拜堂很相似。[1]527-528热瓦克佛塔基座为传统的三层布局,基座每一面都突出并修建有阶梯,这些突出结构使基座平面图像一个对称的十字。佛塔之上营造佛像的方式起源于印度,巴尔胡特(Bharhut)和桑奇(Sanchi)大塔与热瓦克佛塔均被称为“覆钵式”佛塔。佛塔主体建筑呈巨大的半圆形,其上有相轮、伞盖等构件。关于早期覆钵塔的形状,小乘律典《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷十八中记载:

图2 毗摩兰金舍利盒列龛立佛像

应可用砖两重作基,次安塔身,上安覆钵,随意高下。上置平头,高一二尺,方二三尺,准量大小。中竖轮竿,次著相轮,其轮重数,或一、二、三、四,及其十三,次安宝瓶。[8]179随着造像模式的完善,佛陀形象逐渐由人格化佛塔过渡为神祇图像,这一变化标志着现实的佛陀向神化的佛陀转变。佛像在印度西北创造出来后,逐渐取代佛塔成为人们崇拜的中心,这一转变与佛教传入新疆的时期大致重合。热瓦克佛寺以露天大塔为佛寺中心,台基方形,双层且四面修出阶道,塔身正中部位留出盛放供奉物的空间。佛塔周围环绕双层围墙形成回廊,现仅存内墙和外墙的西南角,内墙内外都装饰塑像和壁画,供礼拜者观照膜拜。[9]482-503,[10]13-16,221-242回廊中塑像、壁画的艺术风格明显归属于3—4世纪。[11]123-126有学者指出,在现存的回字形塔院佛寺中,热瓦克佛寺与塔克西拉的巴玛拉(Bhamala)佛寺最为接近,巴玛拉佛塔坐落在一圈小佛塔和塑像佛堂中间,基座方形,四面都修出台阶,塔身中心也供奉有钱币,年代在4—5世纪。[6]85需要指出的是,巴玛拉佛塔与周围小型建筑之间的空间并不规整,说明当地信徒已不再重视礼拜道的意义,而塑像佛堂则更加证明了礼拜对象已经转变为佛像。热瓦克佛塔外围回廊规整并且装饰塑像和壁画,说明对当时于阗信众来说,绕佛塔右旋礼拜仍是十分重要的仪式。

法显在《佛国记》中曾记载于阗国的“行像”仪式:“瞿摩帝僧是大乘学,王所敬重,最先行像。离城三四里作四轮像车,高三丈余,状如行殿,七宝庄玥,悬缯幡盖,像立车中,二菩萨侍,作诸天侍从,皆以金银雕莹,悬于虚空。”[12]13-14于阗丰乐殷盛,以法乐相娱的情景由此可见。对于城西另一座叫做王新寺的伽蓝,法显在《佛国记》中也有描述:“可高二十五丈,雕文刻镂,金银覆上,众宝合成。塔后作佛堂,庄严妙好,梁柱、户扇、窗牖,皆以金薄。”[12]14在法显西行经过塔里木盆地的4世纪初,西域佛教正处在从佛塔崇拜向佛像崇拜的转变之中,佛塔崇拜与佛像崇拜并存。热瓦克佛寺的营造法式,空间结构及其塔、像并重的布局,是反映这一转变过程的实例。

二、热瓦克佛寺的雕塑

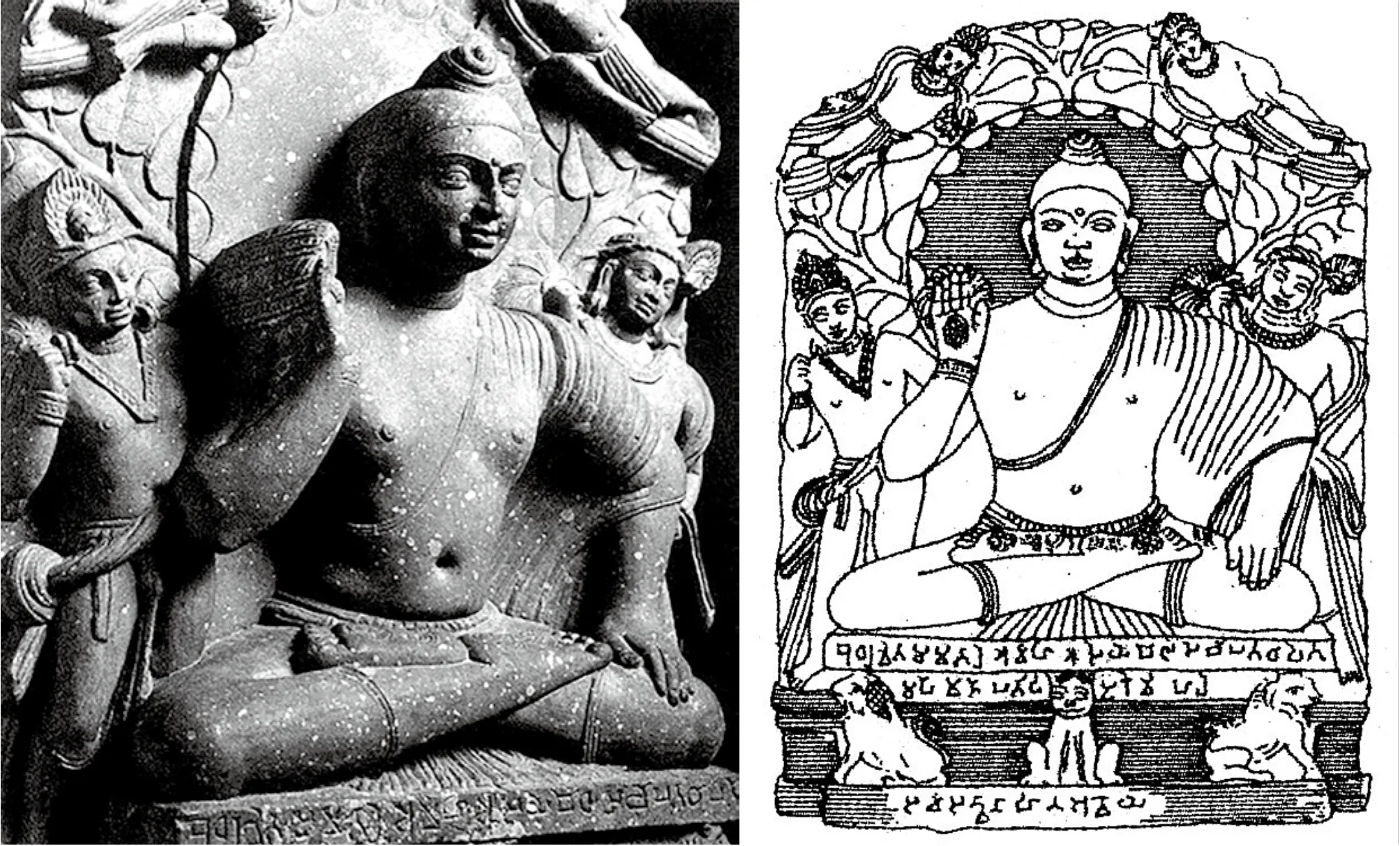

(一)列龛立像形式

热瓦克佛寺的立佛雕像受到了犍陀罗造像的影响,但这种龛下立佛形象的来源则是大夏艺术,最早见于著名的阿富汗毗摩兰(Bimaran)金舍利盒。(图2)其表面装饰几个横向列龛,龛下为佛陀、梵天、帝释天和供养人像,由于同时出土有塞种阿泽斯二世的钱币,因此其年代约为1世纪。[13]247在这件以黄金铸造的浮雕式样的舍利盒上,一系列人物被安置在一条连拱廊内,展翅的鹰隼填补了各支提窗形拱顶之间的三角形空间,镶嵌的红宝石和玫瑰花装饰,则交错于舍利盒顶缘和底缘。[14]78金舍利盒这种倒U形尖拱的造型,以及许多尖拱连成一体形成列龛立佛像的样式,是犍陀罗地区佛塔和寺院墙壁上成排拱门的营造原型,也为热瓦克浮雕立佛像的佛龛原状提供了有力证据。在西方古典艺术中,这种成排拱门是雕刻艺术的背景,能很好地渲染主题,这应当是从1—2世纪的罗马石雕中移植而来的题材。

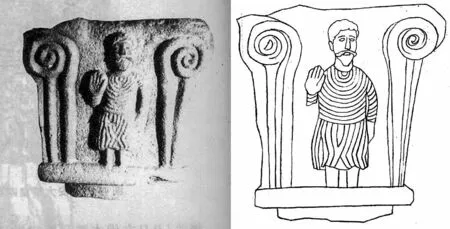

毗摩兰金舍利盒表面的佛像被认为是最早的佛像之一,佛陀右手施无畏印,双脚开立,与热瓦克佛塔下方的立佛姿势十分相似。据考证,施无畏印这一姿势可上溯到西亚艺术,在西亚和地中海世界,举右手自古以来就表示向神发誓立约,以及忠诚、权利、勇气、武功和友情等,专门用于君王和贵族的雕像。如伊朗南部帕提尼沙赫(Bard-i Nechandeh)遗址发现的一件帕提亚时期的柱头,表面浮雕了一尊王族立像,就采用右手上举的姿势。(图3)佛教的施无畏印也是由此而来。[15]132大夏艺术受到了希腊和波斯两种艺术传统影响,施无畏印的立佛可能即大夏艺术将波斯艺术中右手上举这一手姿用于表现佛像而创造出来的。[13]248同样,伊朗塔齐布斯坦(Tāq-i Bustān)的一座著名雕像,纪念的是一位马背上的统治者,他被天使环绕,头上有一个光环,人物手势造型则是佛教的说法印,这一姿势也为其他宗教艺术所推崇。[16]49-50该浮雕的年代为3世纪波斯萨珊时期,能够印证西亚与佛教造像之间的文脉关系。佛像自1世纪前后由贵霜王朝创制出来,融合希腊、波斯与中亚艺术元素,形成独特的造型样式,这在早期佛教造像中体现得尤为明显。另外一种观点认为佛陀立像的施无畏印来源于印度达罗毗荼的土著样式,[17]3然而这种观点还缺乏考古学的确凿证据和年代学准确判断的支撑。

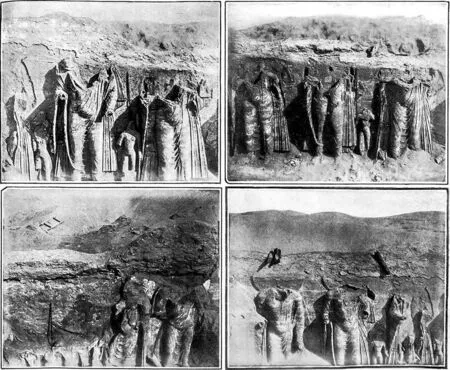

秣菟罗(Mathura)与犍陀罗(Gandhara)佛像手势方面的主要区别就是施无畏印和禅定印,秣菟罗佛像通常为施无畏印,禅定印源自印度耆那雕刻,同时也是犍陀罗佛像的一大特征,而且秣菟罗造像习惯使用狮子座,犍陀罗则几乎全为方墩座。[18]108热瓦克佛像的姿势除施无畏印外就是“与愿印”(Varamudrā),二者的区别在于掌心向内还是向外。热瓦克佛寺中的立佛塑像右前臂挽着多褶的垂衣,姿势明显是施无畏印,特别是东南墙内壁上许多真人大小的浮雕像,从双足到弯曲的肘部高度为1.58米,肘与腕高度一致,[1]534双足立于扁平状的半圆形灰泥基座上,边缘有莲花瓣形的浅浮雕痕迹。(图4)热瓦克佛寺列龛立像的形式与贝格拉姆(Begram)古城出土的一件浮雕十分相似,该浮雕内容为佛陀与二弟子、二供养人群像。浮雕中人物站立于横卷式结构的佛龛之中,双脚开立,佛陀与二弟子右手施无畏印,二供养人右手持物手势上扬,与施无畏印动作完全一致,人物服饰的下摆及衣纹、褶襞的造型样式与热瓦克佛寺的佛像雕塑如出一辙。

图3 西亚帕提亚时期柱头浮雕上的王族立像

贝格拉姆位于古尔班德(Ghurband)河与潘杰希尔(Panjshir)河的交汇处,作为连接白沙瓦的重要通道,这一地带分布着犍陀罗、苏尔赫—科塔尔(Surkh-Kotal)和大夏王都巴克特里亚(今阿富汗巴尔赫)等重要遗址。法国考古学家哈京(J.Hachin)率队考察后认为,贝格拉姆为叠压三期的建筑,自公元前2世纪至公元5世纪后半叶,分为大夏、贵霜和萨珊、小贵霜时期,该城即为贵霜王迦腻色迦的夏都。[19]254-395,[20]17-18,[21]31-33玄奘取经途经此地,称其为迦毕试国,《大唐西域记·卷一》记载:“迦毕试国,三陲黑岭,异方奇货多聚此国,文字大同睹货逻国,敬崇三宝。岁造丈八尺银佛像,伽蓝百余所,僧徒六千人,并多习学大乘法教,窣堵波,僧伽蓝,崇高弘敞,广博严净。”[7]13贝格拉姆所出土列龛立像浮雕的年代为2世纪(图5),热瓦克佛寺列于露天壁龛中的立佛像当是由中亚河中地区传入。

在佛教造像中,早期犍陀罗艺术主要是石雕作品,3世纪中叶灰泥雕塑佛像兴起,最早在阿富汗出现,4—5世纪逐渐从印度河西岸的塔克西拉(Taxila)延伸到阿姆河西岸。[22]255-299艺术史学者很早就注意到了这一材质上的区别,约翰·马歇尔(John Hubert Marshall)和哈京将这一较晚出现的泥塑艺术称为“印度—阿富汗流派。”[23]109-112,[24]135犍陀罗地区的泥塑佛像为塔里木盆地泥塑佛像的研究提供了模本,有学者认为泥塑佛像主要存在于第III、IV期佛寺中,第III期佛寺中的泥塑佛像依附于佛塔,包括佛塔四面装饰的列龛立像和真人大小的单体塑像;第IV期佛寺中泥塑佛像成为佛寺崇拜的中心,除了列龛立像和真人大小的塑像外,还出现了巨型佛像(Monumental image)。[13]260热瓦克佛塔底部为多层方形的塔基,这种塔基在西域地区十分常见,犍陀罗地区这种多层塔基的佛塔从3世纪已经开始流行,佛塔表面所装饰的大量灰泥塑佛像是4世纪之后增加的。

真人大小的单体塑像自3世纪始兴起于犍陀罗,最早在阿富汗哈达(Hadda)地区出现,这里的泥塑佛像有佛、菩萨、天人、魔鬼、世俗人像等,种类十分丰富。[13]2603世纪末期,这种真人大小的佛像传入丝路南道的于阗、疏勒等地,伯希和(Paul Pellio)曾在图木舒克的佛寺遗址中发掘出大量的泥塑立佛、坐佛像和飞天、天女、力士等塑像,以及僧人、妇女头像等世俗人物的泥塑形象,这些塑像大部分收藏于集美博物馆(Musée Guimet)。(图6)至4世纪,真人大小的佛像传入热瓦克佛寺。(图7)

热瓦克寺院围墙两面装饰有一排排超过真人大小的灰泥浮雕像,这些大型浮雕都是佛或菩萨,它们依照对称布局的法则分成许多组,在相隔一定间距的巨型泥塑佛像之间,有着众多较小的天神和使者像。这说明楼兰地区第III、IV期佛教造像中出现的“列龛立像和真人大小的单体塑像”,同样出现在塔里木盆地南端于阗地区的造像中,其年代应在4—5世纪。

图4 热瓦克佛寺东南墙内壁和外壁的浮雕

(二)图像特征

上古时期丝绸之路也是佛教文化的传播之路,勒内·格鲁塞(Rene Grousset)认为,在和田热瓦克佛寺发现的烧陶佛陀和菩萨造像,其宽大的袈裟和造型艺术的协调性显示其具备希腊古典样式,同时也显示出了印度特征。[21]38-39格伦威德尔(Albert Grunwedel)指出:“古代中国和日本的佛像以一种特殊的方式不可思议地保持着犍陀罗雕像式的‘衣褶’。”[25]349实际上,丝路南道的早期佛像具有印度雕刻艺术的象征性、装饰性和程式化等特征,这体现为人物身上佩戴着繁多的装饰项链、臂钏、手链、手镯、腰链,头上也戴有装饰品,这种印度的造型手法在佛教造像中,尤其是菩萨像中得到了很好的继承,[17]99图木舒克与热瓦克出土的菩萨、天女及力士等雕塑印证了这种造型传统。

图5 贝格拉姆出土的列龛立像式浮雕

图6 集美博物馆藏哈达出土泥塑佛像

1.通肩右皱样式和U字形样式

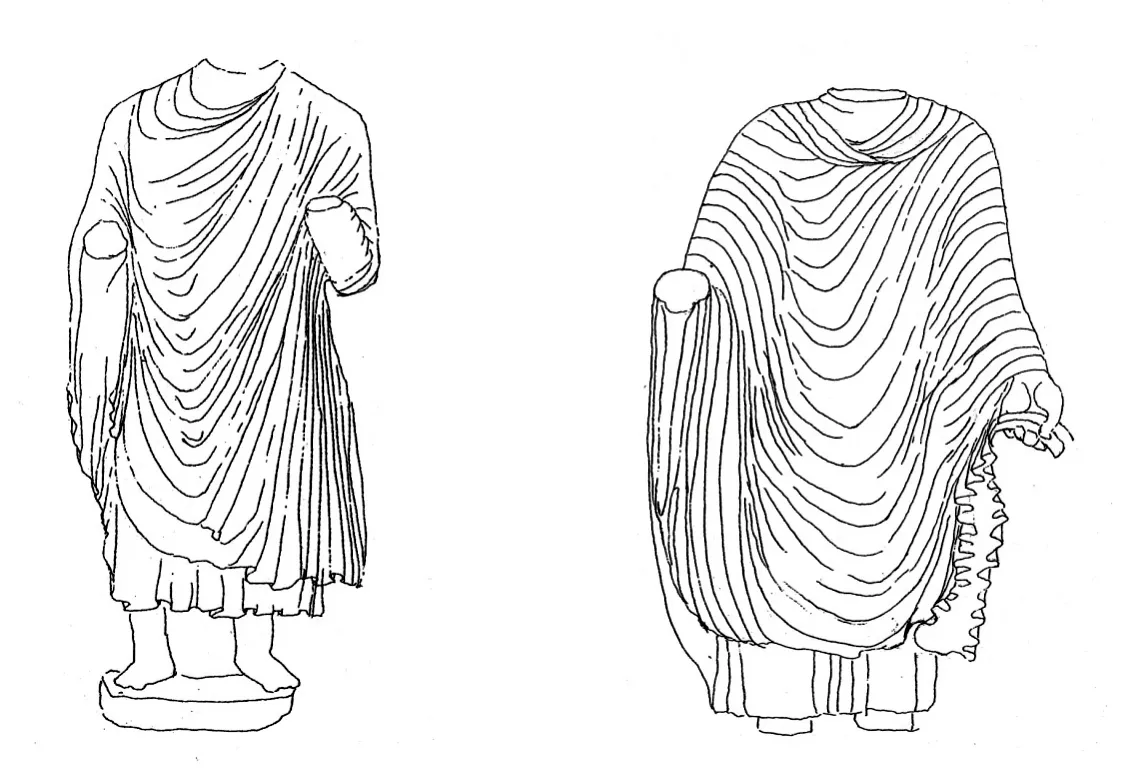

热瓦克塑像垂衣裹住身体并现出清晰的轮廓,用大突棱表示的衣褶自然地垂下。佛寺西南及东南墙内壁上的巨型塑像,这种特征更为明显,其向外伸出的左臂与弯曲的右臂,使得衣褶集中皱于右肩下方,并由这一中心点呈放射状向外延伸形成明确的衣褶走向,佛像袈裟的这种造型方式被称为“通肩右皱样式”。袒右肩的造像传统源自于印度,而在犍陀罗和阿玛拉瓦蒂两地通肩式僧服的影响下,秣菟罗的僧服样式有U字形和通肩右皱式。(图8)在前一种造型中,佛像身着U字形通肩袈裟,右手腕垂下的僧服被左手握住,绕过小腿呈现出U字形,这种样式在于阗流传的时间比犍陀罗的通肩右皱样式更为长久。

通肩右皱样式是犍陀罗与阿玛拉瓦蒂两种造像方式结合形成的样式,也是印度样式与希腊古风样式的融合。《高僧传》卷二七载:“秦人好略……天竺好繁。”[26]361装饰性审美特质在印度根深蒂固,犍陀罗造像将繁缛的装饰与古风的简朴结合为一种造像模式,秣菟罗佛像则吸收了犍陀罗特点并结合当地薄衣贴体的风格形成为新样式。[17]295热瓦克佛像的双脚被长袍覆盖,其僧服显然受到了秣菟罗和犍陀罗造像的共同影响。

从服饰造型来看,热瓦克佛像与秣菟罗造像有着密切的关系。荷兰学者J.E.范·洛惠泽恩-德·黎乌(Van Lohuizen Deleeuw)认为,秣菟罗僧服样式的变革自胡维色迦(Huvishka,约79—130年)时期就已开始,这一变化主要源自于犍陀罗的影响。[27]141-144日本学者高田修(Takata Osamu)的看法是,在贵霜时期,秣菟罗后期造像中身着通肩衣的坐佛像尤占优势。[28]276-281随着丝绸之路的通行和佛教的传播,犍陀罗造像和秣菟罗造像有了新的融合。前者对后者的影响在于佛像头部作束发肉髻,身穿通肩袈裟,衣纹质料厚重;后者对前者的影响则是众多印度本土题材和风格进入犍陀罗造像之中,如犍陀罗佛像中出现的右袒坐佛、螺发、坐佛衣纹细密紧贴身体以及结跏趺坐并露足的特征,显然是受到了秣菟罗佛像的影响。[29]397-401

图7 哈达佛塔(上)与热瓦克(下)佛塔的列龛立佛像

2.磨光式发髻

热瓦克佛像的头光、施无畏印和头顶贝壳状的“卡帕町”发式造型都延续了秣菟罗造像的传统,也出现了一些新的特征。佛教造像的发展经历了孔雀、贵霜、笈多时代,实现了从象征性元素到真实表现的巨大变革,贵霜北部的犍陀罗、中部的秣菟罗以及南印度的阿玛拉瓦蒂(Amaravati)均盛行窣堵波浮雕佛像,形成了三大造像艺术流派。[17]1近年来的考古资料证实了秣菟罗造型因素在东汉时期就已沿丝绸之路传入塔里木盆地,为西域佛像的创制提供了诸多依据。

秣菟罗地理位置优越,位于恒河流域中印度与西北印度的中心位置,被认为是印度教主神毗湿奴的故乡,佛陀和耆那教祖师也曾在此说法。秣菟罗雕刻延续了农耕文化影响下的现实风尚。《大唐西域记·秣菟罗国》记载:“土地膏腴,稼穑是务……出细班氎及黄金,气序暑热,风俗善顺,好修冥福,崇德尚学。”[7]55棉花原产于印度,“细班氎”是一种细棉布,这应该是秣菟罗佛像衣薄如纱的现实来源。早在第一贵霜时期,丘就却王(Kujula Kadphises,约公元前20年—公元20年在位)的儿子阎膏珍就征服了秣菟罗地区,并将这里定为帝国的冬都。[30]189从图像学角度进行判断,秣菟罗佛像可以说是巴尔胡特和桑奇象征物的演进,从平面性叙事图像发展为独立圆雕的巨大变化。秣菟罗佛像的艺术元素均强调现实与象征性的统一,崇尚力量感。如果说犍陀罗佛像是“谦谦君子”,秣菟罗佛像则是“赳赳武夫”。[31]128秣菟罗、犍陀罗、热瓦克早中晚期的佛像样式可以从表1中体现出来。

学界对秣菟罗造像的探讨始于鹿野苑(Sarnath)的纪念碑式雕刻,以及卡特拉坐佛像,其铭文无可置疑地反映出阿育王时代的内容。[32]33-37,[33]93-94从卡特拉坐佛像可以看出早期秣菟罗佛像的风格,佛像左右有胁侍且未剃发,头顶上具有多层蜗牛状的高发髻,人们称之为“卡帕町”螺髻。佛像眉心白毫,杏仁状睁开的眼睛,圆脸,面带微笑,右手施无畏印,手举至肩部稍向内翻转,僧服袒右肩,透薄,肉体清晰可见,左上臂衣纹用平行线条表示。(图9)袒右肩的立佛像应是最早时期的秣菟罗样式,其特点可归结为:

(1)佛像背后设立支柱,上支撑华盖。

(2)两足稍微分开直立,两足中间有花束或狮子正面像。

(3)右手施无畏印,左手肘部弯曲,握成拳头置于腰间。

(4)僧袍袒右肩,下身穿印度式“多提”(Dhoti),僧服透薄,肉体清晰可见,衣襞集中于左上臂和下半身,平行刻纹。[17]230

法国学者葛列格里·肖潘(Gregory Schopen)认为在佛像起源过程中,“菩萨”和“佛陀”的称呼具有可置换性。[34]241这种说法实际上说明最初的造像观念中“菩萨”和“佛陀”没有差别,它们作为新型崇拜偶像在“众神之城”秣菟罗创立起来。热瓦克群体佛像多是菩萨立像,这与秣菟罗佛像的初创观念有重大关系,佛像厚实的胸脯、僵直的姿势表现出了药叉式的强健体魄,印证了于阗与恒河流域之间的联系。

热瓦克泥塑佛像具有胖胖的圆脸,双眼圆睁,嘴唇丰厚,头部光滑,有发髻,短而粗的四肢,朴拙而有力量感的手足造型。佛像肩宽胸厚,健壮的外貌显示出一种生硬的姿势,形象缺乏个性表情,右手举起稍稍位于肩膀上方施无畏印,衣袍垂直于膝盖,形成正面体量感的审美意识。热瓦克佛像的突出特点在于:(1)佛像身着袒右僧服;(2)衣纹褶襞呈平行线状自僧袍上部延伸至下摆;(3)僧服紧贴身体,透过衣袍可以清晰地看到身体的轮廓,形成薄纱透体的视觉感受;(4)体形丰满巨大,四肢粗壮,形象缺乏表情;(5)发式为贝壳状发髻的“卡帕町”螺发样式。(图10)由此可印证热瓦克佛像与秣菟罗造像之间的渊源关系。

图8 通肩右皱式(左)与笈多式(U字形,右)袈裟

热瓦克佛像的顶髻类似于贝壳,阿南达·库马拉斯瓦米(Ananda K.Coomaraswamy)将这种造型称为“卡帕町”(Kapadin),[35]815-841即一种盘发的造型,这是秣菟罗早期佛像的重要特征,其后这种磨光式发髻被满头小鬈发的螺发样式替代。磨光式发髻的最早实例出现在印度古代石雕之上,秣菟罗博物馆藏有两尊石佛立像和石佛坐像,这两尊以红砂岩制成的佛像产生于2世纪,都带有低缓的无发纹的发髻形式。在我国十六国时代到北魏初期的4、5世纪,洞窟壁画上佛像的头部均不表现头发的纹路,发髻光滑如球状,也被称为磨光肉髻。在北朝时期河西地区的石窟造像中,甘肃炳灵寺第169窟内的各尊彩塑佛像和云冈第20窟大坐佛,其磨光式肉髻都清晰呈现出来。磨光式发髻的形式在古代西域地区的佛像中最为常见,丝路南道出土的各类泥塑、木雕佛像多是这种无发纹的发型,图木舒克与热瓦克的雕塑作为其中的典型例证,反映出了秣菟罗造型要素在于阗等地的广泛传播。

表1 秣菟罗、犍陀罗、热瓦克早中晚期佛像样式对照

热瓦克泥塑佛像的头顶有卷贝状肉髻,整个头部像戴着一个帽子,它在额头边缘高出一层,应当是没有剃发的盘发造型,这无疑是秣菟罗初期佛像的典型特征。除磨光发式与螺发样式外,佛像还有束发形、水波纹形、涡卷形等发式,它们在不同的地域和时代各有侧重和取舍,通常学者认为磨光发式与螺发样式起源于秣菟罗佛像,而涡卷形等发式则应追溯至犍陀罗造像系统。[28]113-114,[36]179,[37]122随着佛教义理的深入,佛像的“卡帕町”顶髻逐渐消失而代之以螺髻,螺发样式和肉髻相的出现标志着佛教造像经历了漫长的阶段后,佛像逐渐形成了制作规范,人们开始表现佛陀的各种相好,这也是信徒心目中的理想形象。一定程度上,秣菟罗佛像标志着佛教造像从贵霜样式向笈多样式的演变,它沿丝绸之路向于阗等地的传播,在佛教艺术史上具有重要意义。

图9 施无畏印的卡特拉坐佛像(印度秣菟罗博物馆藏)

3.年代及风格问题

在壁面上绘塑列佛像的做法是于阗佛教艺术的一大特色,热瓦克列佛像身光中排满模制的小立佛,颂扬佛神力广大无边、不可思议,这一样式在塔里木盆地南缘多有体现。1993年新疆文物考古研究所与法国科研所(UPR 315 du CNRS)在克里雅河的喀拉墩佛寺遗址(KRD 61,又编N61)围廊西南角发现有交脚坐佛像,下部是高约120厘米的一列立佛像,仅存莲台、佛足部和袈裟下摆。[38]259-260塔克西拉(Taxila)佛寺Ta.II遗址的彩色壁画也描绘有佛和菩萨像相间排列,高度在365厘米左右,立像椭圆形中绘有高约99厘米的小佛像,均呈四分之三侧面。[39]322绘塑列佛的做法向西可以追溯到乌兹别克斯坦铁尔梅兹(Termez)的卡拉—特佩(Kara-Tepe)以及阿富汗哈达、巴米扬(Bamyan/Bamian);往东则可见于焉耆的锡克沁(七个星)佛寺遗址。其特征是:以壁画或贴壁塑像形式表现成列的、体量大致相同的立佛像;(图11)佛像背光椭圆形,背光之间的上下空隙表现窣堵波、小佛像、菩萨或天人、供养人等。[40]214

图10 热瓦克佛寺出土的泥塑佛像

在塔里木盆地、中亚早期造型艺术的年代等问题上,钱币经常被考古学家和艺术史学者用作重要的断代证据。热瓦克寺院出土最多的年代学实物资料是五铢钱,在佛塔塔基的南侧、东侧、西侧、北侧分别发现的五铢钱计有12枚、14枚、20枚、12枚,这些保存完整的钱币作为许愿供物放置在佛塔之上。[1]547按照民俗学的解释,通常流通的钱币才被用作许愿物,[41]178-179热瓦克寺院没有发现更晚的钱币,据此可以判断,五铢钱显示的最后年代应是寺庙废弃的年代。

五铢钱流通的年代大致在两汉时期,东汉政权自公元25年延续到220年,但其发行的钱币一直延续到4世纪末,因此很难确定五铢钱在于阗终止使用的时间。我们能够从中发现两方面的线索:其一,发现于热瓦克的钱币没有一枚是后期的,表明这些许愿物的时代与东汉接近;其二,汉佉二体钱的缺乏表明,热瓦克寺院存在于公元初期的假设不能成立,没有发掘出带有铭文的早期钱币,同样说明了这一点。从相关史料并结合建筑布局、泥塑材质及雕塑风格进行判断,热瓦克寺院的存废年代应在3—6世纪之间,繁盛阶段应在4—5世纪,结合佛塔覆钵式形制与五铢钱分析,有学者推测该遗址始建于2—3世纪,沿用至6世纪。[42]113该寺院应为佛教初传时期兴建并延续至兴盛期的遗存,魏晋以后逐渐废弃。据寺院东北部的4处白骨层推测,寺院可能毁于宗教战争,[43]107综上,我们推定热瓦克寺院兴建于魏晋,至五代废弃,兴废在4至7世纪之间。

图11 热瓦克佛寺出土的贴壁泥塑佛像

结语

起源于大夏的“回字形”佛寺,在中亚文化艺术大融合的背景下由贵霜人传入犍陀罗,随着佛教的传播进入塔里木盆地,成为当地臻于完善的建筑样式。热瓦克佛寺的“回字形”布局与犍陀罗有密切关系,后期浮雕则与秣菟罗风格有密切关系,并且比和田其他地域的雕塑体现得更为明显。斯坦因认为,热瓦克雕塑的一部分比丹丹乌里克和安迪尔的雕塑更接近欧洲古典文化原型,并没有其后大乘万神殿(Pantheon)引为特征的多臂人像。[1]546在佛教造像艺术中,犍陀罗和秣菟罗艺术各自具有鲜明的艺术特征,在贵霜王朝统一的大背景下,二者产生了某种程度的交融,两个流派在自身演变的过程中相互吸收了对方的风格,各自发生了丰富的变化。[44]65-67犍陀罗和秣菟罗艺术之间的交流和互相影响,既是人们对于印度早期佛教艺术源流新的认识,又对西域初期佛像的起源问题有着至关重要的作用。

中国佛教艺术的起源,不只是犍陀罗艺术的影响,从热瓦克佛像中能够清晰看出秣菟罗艺术的因素,这也是必须注意的佛教艺术起源的复杂性。热瓦克塑像分为两种风格,第一种是人体重心偏向一侧的站立佛像,为标准犍陀罗姿态,着通肩袈裟,衣纹由左肩部向右下方放射性展开。另一种为重心在两腿之间的正面立像,细腰宽肩,衣纹贴身,装饰华丽,属于笈多式造型。[45]272热瓦克佛像的塑造样式,能够印证犍陀罗与秣菟罗两种造像风格的基本特征。

从艺术风格学范畴来看,热瓦克雕塑与犍陀罗艺术有着较为密切的关系,某些塑像则具有浓厚的秣菟罗艺术风格。“热瓦克雕像中的一些其整体比例不协调,形象稚拙,不符合佛教仪轨,时代可能要更早些;而沿墙体的大立佛则塑造得较为精细,体形优美,具有印度秣菟罗艺术的韵律感。”[46]113热瓦克的泥塑立佛像,巨大壮丽与群体排列是其突出特点。于阗有崇信华严的传统,这种群体列佛造像,代表了当地民众认为世尊化佛超凡脱俗、无所不能的神格,也体现了于阗艺术对粗犷阳刚之美的追求。