表现主义绘画与东亚美术

2019-12-11王才勇

王才勇

(复旦大学 文艺美学研究中心,上海 200433)

一、表现主义与东亚美术的语汇关联

19世纪中叶印象派的出现向世人清楚表明,西方美术的现代主义转向在视觉语汇的创新上很大程度直接来自东亚美术的启迪,正是东亚美术的造型法则启示了当时寻求美术现代之路的画家们:真正具有绘画性的表现方式是与日常物理视看中的造型不同的。所谓不同也就是将视点专注于一些具有表现力的特定视觉要素,而对其他要素应置之度外,即将绘画表现约减至经由这些要素的表现。此后到19世纪末的几十年里,西方寻求美术现代转向的艺术家几乎没有不或是直接或是间接地从东亚美术中吸取创新启示的。在这段时间里,一方面由于自身传统造型法则还没有彻底被扬弃,另一方面由于直接钻研了从没有越过对象性法则的东亚美术,美术创新还没有走离造型上的对象性原则,所谓约减都是在对象性框架内进行,即寻求最能展现对象特质的造型要素。此间无论是纳比派、青春派,还是象征主义,都没有走离对象性原则,他们对特定视觉要素的专注都只是将这些要素视为造型手段,还没有将之作为美术创造的目的本身去看待。到了20世纪,这种受启于东亚的约减进一步被视为美术的现代性所在,以致美术创新已不再像前此那样需要直接从东亚美术那里寻找灵感,而只需在约减上下功夫。于是,在西方进取精神的引领下,20世纪的西方美术创新从一开始就将视线专注于对对象视觉要素的约减和分解。于是在短短的20世纪头十年内,出现了许多现代主义潮流:表现主义最初追求视觉要素自身的表现力,后来渐渐走向抽象;几乎与表现主义同时出现的野兽派则将约减的视线主要落在了色彩的表现力上;稍后出现的立体派则对形体本身的表现力投注了莫大的热情;此后未来派为表现对象的动态造型又对空间进行重组。所有这些都将约减本身当成目的,最终都不同程度地走向抽象。在这条约减对象性要素的现代主义道路上,虽然已经很少有人像19世纪末那样直接转向东亚美术,但其中的东亚渊源还是存在的。

继19世纪下半叶印象主义、纳比派、象征主义、青春风格派的现代主义努力之后,20世纪初的西方现代主义潮流首推表现主义。作为对前此努力的进一步发展,表现主义将简约化推向了对对象性边界的跨越。前此对特定视觉要素的专注都是为了展现传统画法所忽略的不可言传而唯有视觉在传达的对象内在意蕴,到了表现主义那里,这种内在意蕴则渐渐被视为在客体上见出的主体性内涵。当时盛行的尼采对传统文化的批判,柏格森的生命哲学以及弗洛伊德的精神分析论对其提供了强有力的理论支撑。本来,东亚美术所追求的对象意韵也是与观照主体息息相关的,但这个主体性内涵是与对象合二为一的,是由对象来展现的。因此,无论在东亚美术本身,还是在直接受启于东亚美术的西方早期现代主义运动中,对象性边界从未完全被突破过。到了20世纪初的表现主义那里,为了进一步提升对唯有视觉在传达之对象内在意蕴的表现力度,这种本来融于对象中的主体性内涵便渐渐从对象中被抽离出来,付诸突破对象外形的直接表达。由此,变形就在所难免。正是这个标识表现主义面貌特征的变形,使得东亚美术在艺术语汇层面与之越来越远。变形是主体注入到客体中的,因此,正如拉斐尔(Max Raphael)所说:“在表现主义那里到处都是主体的任意性”[1]162。而主体任意性恰是东亚美术的大忌之一。由此观之,东亚美术在表现主义那里便不再是艺术创新的源泉所在,取而代之的则是来自非洲和大洋洲土著人的原始艺术。但是,就像此前现代主义对东亚传统的关注并不意味着东亚方式直接地就成了现代的一样,此间还有着一系列创造性转化。同样,表现主义艺术家对非洲和大洋洲古老传统的关注只意味着那些原始艺术成了西方美术进一步走向现代的灵感源泉。此间更具有决定意义的并不是这原始艺术本身,而是对之消化和加工所依循的原则,这个原则显然来自此前东亚美术的启迪。正是在此意义上,即便艺术语汇业已跨越东亚传统的表现主义,也与东亚具有着藕断丝连的关联。事实上,不少表现主义艺术家不仅直接以受启于东亚的早期现代艺术为出发点,而且在自己的创新道路上也留下了一些依稀可辨的东亚印迹。正是从这个来自东亚的启迪出发,表现主义艺术家才走向了与非洲和大洋洲原始艺术具有某种对应的语汇:经由变形而提升表达的力度。

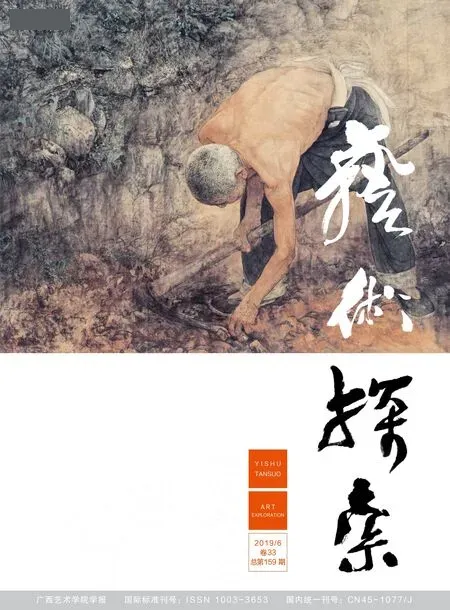

图1 莫勒《二个裸体人像》,水彩粉笔,66.4cm×48.6cm,约1928年,私人收藏

二、表现主义中的东亚印迹

图2 罗尔夫斯《裸舞》,油彩粉笔,60cm×48.5cm,1927年,德国多德蒙特奥斯特瓦尔博物馆(Museum am Ostwall)藏

图3 诺尔德《中国式帆船》,水彩画,19.7cm×29.2cm,约1914年,美国纽约卡罗琳与斯特凡·阿德勒(Caroline and Stephen Adler)藏

图4 斯密特-罗特鲁夫《日落海边》,水墨、水彩和铅笔,约1935年,德国霍夫海姆(Hofheim)私人收藏

图5 斯密特-罗特鲁夫《残雪银树》,水彩,70cm×50cm,1920年,私人收藏

早在青春风格派艺术家艾贡·席勒那里,对特有视觉表达力的追求已具有了走离对象的自主化倾向,某种程度上的变形使他成了表现主义的早期代表。从他那里,已经可以在某种程度上看到西方现代主义美术由青春风格派向表现主义的过渡。表现主义艺术家在对绘画性要素视觉表达力的提升中,虽然无一例外地都走向了变形,但是,即便在这条形式语汇越来越远离东亚的创新道路上,由于简约化这个基本的现代性法则深深植根于东亚启示,依然有不少艺术家曾徘徊于东亚美术的形式语汇中。无论是德累斯登的桥社成员,还是慕尼黑蓝色骑士的参与者,都不同程度曾用东亚美术形式语汇进行创新尝试。桥社成员莫勒(Otto Mueller)作于1928年前后的水彩粉笔画《二个裸体人像》(图1)清楚表明,画家在以变形面貌出现的表现主义画法业已成型之时依然尝试着受启于东亚的淡化色泽和物理线条的画法。该画与雷东作于1897年的石板画《彼特雷丝》具有着明显的类同,而雷东则主要是在东亚美术文化的启迪下走向这种画法的。类似的情形也见于表现主义第二代代表罗尔夫斯(Christian Rohlfs)作于1927年的《裸舞》(图2)中。较之于前者,该画的用色虽然没有明显的淡化色泽迹象,但是刻意模糊化的人物造型显然抽去了物理视看赖以驻足的支点,这使得观赏同样得以淡淡地走离对象的物性内涵。表现主义画家创作的这些映现东亚启示的作品应该从某种程度上昭示了他们与东亚美术的隐秘关联。这方面最明显的要数桥社成员诺尔德(Emil Nolde)1914年创作的水彩《中国式帆船》(图3)。不论题材还是构图和画法,该画都显出了清晰的东亚印迹。约20年后,桥社另一名成员罗特鲁夫(Karl Schmidt-Rottluff)以水墨、水彩和铅笔并用的方式创作了画法上与之相近的《日落海边》(图4)。画面映入眼帘的并不是表现主义作品通常有的那种由用色和变形而来的视觉强度,相反,是唯有东亚美术中可以见到的那种淡,那种从物理视看的淡出。此前,罗特鲁夫在1920年曾创作了一幅水彩画《残雪银树》(图5)。该画在构图上用前景充满整个画面的树枝使本来会对物理视看的强化被一种格调化的淡出取代,这种截取花木某一部分作为画面主体的格调和画法应该也来自东亚,尤其中国的花鸟画。有趣的是,如果将该画与直接受到过东亚启示的高更创作于1894年的油画《披上雪装的巴黎》(图6)放在一起,可以清楚地看到东亚美术在二者那里留下的不同印迹:前者由于强烈的笔线和用色留下了明显的表现主义特色,后者由于细腻的笔触而带有着明显的印象派痕迹,同时构图上的视点提升又映现了对东亚画法的运用。因此,二者虽然从出于不同潮流,但都带有着受启于东亚的印迹。

图6 高更《披上雪装的巴黎》,油画画布,71.5cm×88cm,1894年,阿姆斯特丹荷兰国家博物馆(Rijksmuseum)藏

图7 诺尔德《青蛙》,水彩,35.5 cm×45.7cm,年代不详,德国罗兰特(Roland)收藏

此外,表现主义的用色也与东亚启示有着不解之缘。表现主义画法显出特色的地方之一在于色彩的重叠乃至变形。殊不知,这种重叠在东亚水墨中也是一个基本的画法,只是在东亚水墨中有重叠,而没有重色,没有变形。表现主义画家在用色上的重彩和变形应该也是由东亚启示演化而来的。先看诺尔德创作的水彩《青蛙》(图7),该画的用色虽有重叠,但还没有明显的重彩和变形;再看他的另一幅水彩《盛开的花朵》(图8),有重叠,也有重彩,但没有变形;接着看属于慕尼黑蓝色骑士的弗朗兹·马克(Franz Marc)于1910年创作的《马与自然景观》(图9),既有重叠,又有重彩和变形。由这三幅作品,可以看到表现主义画法在用色上是如何一步一步从东亚美术的启示中发展过来的。

当然,这三幅作品只是主观选取的产物,并不表明诺尔德和弗朗兹·马克之间的关系。如上所示,不少表现主义画家在创作典型变形作品的同时也创作了一系列映现东亚印迹的作品,这表明的并不是他们具有两栖特色,而是表现主义与作为美术现代性之源的东亚启迪之间具有的隐秘关联。在表现主义那里,现代性美术语汇的发展虽然已总体上跨越了东亚传统,走向类似于非洲与大洋洲原始土著艺术的那种变形和重彩,但作为现代性之基本的简约化则来自东亚的启迪,有人返归于东亚的形式语汇也是顺理成章的。因而,变形和重彩都是对简约化的进一步推进。表现主义画家中最能显示这种关联的是奥古斯特·马克和康定斯基。

图8 诺尔德《盛开的花朵》,水彩,45.1cm×26.4cm,年代不详,德国罗兰特(Roland)收藏

图9 马克《马与自然景观》,油画画布,85cm×112cm,1910年,德国埃森弗柯望博物馆(Museum Folkwang)藏

图10 马克《突尼斯市场景观之一》,水彩,1914年

三、奥古斯特·马克

奥古斯特·马克(August Macke,1887—1914年)从1911年开始正式参加慕尼黑蓝色骑士的活动,正是这段时间开始渐渐出现了他特有的水彩用色和简约化的空间处理。前者见于由重彩组成的亮色,后者体现于约减至扁平的人体空间造型。这方面最著名的恐怕要数他1914年与画家克利(Paul Klee)和雕塑家莫伊利埃特(Louis Rene Moilliet)一起游览突尼斯时创作的《突尼斯市场景观之一》(图10)了。画面用色由于特有的色泽处理和画纸底色的加入,显得亮而不耀眼,物体空间尤其人体空间由于空白显得富有生气。色彩发出并不耀眼的亮色使它具有了独立述说的特质,辅之以扁平的空间处理所带有的生气使得整个画面显出了一种隐隐的动感。画面上虽然可见具体画出的物体形象,但向观者述说的并不是这些所见的物体本身,而是特有的色彩组合和空间造型引发的视觉动感。从色彩的独立表达来看,该画与蓝色骑士追求的色彩自主化(康定斯基)具有着某种程度的切合。从画面“介于似与不似之间”的动感效果来看,又与东亚美术有着特定的对应。在突尼斯之旅前后的一段时间里,奥古斯特·马克用此动感语汇创作了许多类似的水彩画,欧洲早已有之的水彩画由此获得了全新的特质。

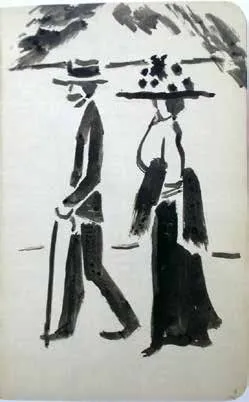

对于此特质所带有的东亚意味,迄今有关奥古斯特·马克的西语文献很少提及,这也许与画家本人未留下什么他与东亚美术有过接触的文献资料相关,但从他留下的作品看,其间的东亚启示还是明显存在的。早在加入慕尼黑蓝色骑士之前的学生时代,他已经开始用水墨作画(见图11《躺在户外的男人》,1904年)。如果说当时只是运用了东亚美术的工具而在画法上还没有明显东亚印痕的话,那么他结束绘画专业学习的1906年留下的一幅《关于日本人的习作》(图12)则已明显开始将视点转向了东亚,所表现的人物形象和画法都清楚地指向东亚。一年后,画家又创作了一幅《临葛饰北斋仙鹤图》(图13)。将之与原作(图14)放在一起,可以明显看到,画家当时已经将视点朝向了东亚美术中的简约化原则。“简约”不仅在于用色上的淡和亮,也在于空间处理上的空和虚,所谓“虚实相间”。“实”是画面画出的对象造型,是所涂上的色彩;“虚”是画面上留下的空白,是画纸的底色。正是这二者的共时并存和交互作用使“淡”显得亮,“空”显得有内涵。同样在1907年,画家在巴黎目睹了印象派和马蒂斯的作品,正是这些直接受到东亚美术启示的作品吸引着画家在接下来五六年的时间里不断前往巴黎,对之钻研。前人的成功经验激励着他刻苦从东亚启示中寻求自己的美术语汇。他1908年创作的《树下四人》(图15)显示,画家还徘徊于东亚的虚实原则和西方的重彩之间。1910年创作的油画《特根尔湖边小镇上的步行者》(图16)表明,他已较好地将东亚虚实相间的空间处理与西方的重彩结合在了一起,虽然该画在艺术性上还没有完全成熟,但已隐约出现了以后成熟画法中空间处理的雏形。1912年画家习作集上的一幅水墨《街上行走的男人和女人》(图17)进一步表明,画家已开始在人物造型上运用凭借空白的虚实相间法,这种画法在东亚水墨的人物处理中经常出现。诞生于1913年的着色水墨《黄色树枝与草地》(图18)显示,画家对东亚虚实相间的空间处理法的运用已趋于成熟。正是由于这些尝试和探索,他才在1914年创作了著名的《突尼斯市场景观之一》(图10),以及此后众多使画家享誉画坛的同系列作品。从画家个人画法的成长道路来看,其间的东亚影响几乎不言而喻。虽然画家本人并没有对之作出什么表述,但他留下的作品是最好的例证。

图11 马克《躺在户外的男人》,水墨,14.1cm×12.1cm,1904年,私人收藏

图12 马克《关于日本人的习作》,铅笔、炭笔, 21cm×28.5cm,1906年,德国波恩艺术博物馆(Kunstmuseum)藏

图13 马克《临葛饰北斋仙鹤图》,蓝色笔,1907年,见《马克草图集》第2页第8号作品

图14 葛饰北斋《仙鹤图》,木刻,1823年图15 马克《树下四人》,1908年

图16 马克《特根尔湖边小镇上的步行者》,油画画布,33cm×47cm,1910年,私人收藏

图17 马克《街上行走的男人和女人》,水墨,1912年,见《马克草图集》第41号作品

图18 马克《黄色树枝与草地》,1913年

图19 康定斯基《沙滩上》,着色版画,35.4cm×34.6cm,1903年,法国巴黎国家现代艺术馆(Musé national d´Art Moderne)藏

四、康定斯基

表现主义画家中对东亚美术画法的接受表现得最深层、对后世影响最大的要数康定斯基(Wassily Kandinsky,1866—1944年)。“深层”是因为这种接受不仅在具体作品得到了体现,而且也获得了理论阐述;“影响最大”是因为他由此推出的画法对后世产生了深远的影响。虽然与其他表现主义画家一样,有关康定斯基所受东亚美术影响同样没有多少直接的文献资料可以为证,因此,迄今有关他的专业文献很少有提及这一点的,但他的理论主张和具体创作实践还是清晰映现了他对东亚美术的关注和接受,例如他曾写过一篇专文,对1909年慕尼黑举办的一次引起广泛关注的东方艺术展大加赞赏。该展主要展出了16世纪的日本绘画尤其是禅画作品。这篇专文同年发表在莫斯科美术杂志《阿波罗》上。[2]247在他对艺术问题所作的如下阐述中可以看到他对中国艺术有过精心的钻研:“中国建筑中,点是由收敛的曲线来获得与哥特式建筑同等效果的……在那里,可以听到短促而简洁的音响。这意味着空间形态在包裹着建筑物的大气空间中消散,其音响表现为消失的过渡瞬间的建筑中,因为此种场合,点可以有计划地分配,并且端=点。”[3]117-118在这段文字旁还专门配有中国宝塔和屋檐图。没有对中国建筑的细心钻研显然说不出这样的话。因此,在康定斯基提出建立国际艺术研究所的构想时,他心目中主要的研究工作便是研究西方与中国艺术间的差异。[3]144-145

图20 康定斯基《守护人》,白色涂料、铅笔,15.7cm×26.2cm,约1907年,德国慕尼黑伦巴赫市立画廊(Städtische Galerie im Lenbachhaus)藏

图21 康定斯基《山丘前二人影与山顶上的树》,水彩,18.5cm×15.4cm,1908—1909年,德国慕尼黑伦巴赫市立画廊(Städtische Galerie im Lenbachhaus)藏

其实,康定斯基与许多表现主义画家一样是在东亚美术受到普遍关注的氛围里走上艺术道路的。早年在他决定放弃所学专业(法律和国民经济学)转向绘画的年代里,给他影响最大的是1896年莫斯科的莫奈画展,尤其莫奈作品中营造氛围的构图和生机盎然的用色给他留下了深刻印象。同年从莫斯科来到慕尼黑后,随即又对青春风格派艺术表现出了热情。所有这些显然都与东亚美术有着种种关联。这段时间里他的创作虽然留下了明显的俄罗斯民间艺术的影子,但在画法上已呈现出对东亚虚实相间效果的追求。试看他作于1903年的着色版画《沙滩上》(图19),东亚水墨中司空见惯的底色对画面造型的参与得到了很大程度的运用,虽然那不是严格意义上的画纸原色,而是在画布上打的底色,但部分留有空白地去勾勒对象造型,以使整个形象的出现与观赏的想象参与紧密联在一起,这样的画法显然来自东亚。这种虚实相间画法在他作于1907年前后的《守护人》(图20)中表现得尤为明显。该作品系用白色涂料在一张蓝纸上画成,画面上画纸的蓝色与画出的形象处于一种指向“象外之象”的交互作用中。由于用色不同,该画在实际效果上虽然与东亚美术有着一目了然的距离,但在画法上还是有着一定程度的类似,即通过简约、空白这些纯视觉性要素去引发观赏主体对画面造型的参与。

图22 康定斯基《即兴图系(非洲风味)》,油画画布,107.5cm×95.5cm,1909年,德国慕尼黑伦巴赫市立画廊(Städtische Galerie im Lenbachhaus)藏

图23 康定斯基《即兴图之三》,油画画布,94cm×130cm,1909年,法国巴黎国家现代艺术馆(Musé national d´Art Moderne)藏

图24 康定斯基《即兴图之八》,油画画布,125cm×73cm,1909年,私人收藏

图25 康定斯基《东方风味(草图)》,12.5cm×19.1cm,约1910年,德国慕尼黑伦巴赫市立画廊(Städtische Galerie im Lenbachhaus)藏

自东亚美术19世纪中叶始引起西方现代主义美术运动关注以来,焦点一直指向经由纯绘画性要素而来的表现,即让色彩、点线等这些纯视觉性要素去独立进行表达,所谓“约减”也就是约减掉引发非视觉思维的对象性要素,而让所见的视觉要素本身去表达。康定斯基在参与组建蓝色骑士(1911年)之前的创作实践充分显示,他从一开始就走上了视觉自主化这条由东亚启示的道路,而且也尝试了一些直接来自东亚的画法。他在写于1910年的《论艺术的精神》一书中反复声明:色彩不仅具有生理效果,而且具有心理效果,这种心理效果甚至不完全由联想而来,它可以是直接的。[3]32-35色彩由联想而来的心理效应是因为它使人想到了什么,因而不是直接的。直接心理效应是指它不经由任何联想中介而纯视觉性地“直接影响着精神”[3]35。他写于1926年的另一篇文章《点、线、面》主要旨在说明,绘画的一些形式要素如点、线、面等,具有独立的意义,无需联想等为中介而直接具有精神性。康定斯基在前蓝色骑士阶段的创作显示,他在题材和用色等方面虽然深受俄罗斯民间艺术的影响,但在构图、造型等视觉语汇的创造上明显呈现出追求自主表达的倾向,而且为了提升那种直接视觉效应的强度,创新的视点越来越指向对象性边界。他创作于1908—1909年的水彩《山丘前二人影与山顶上的树》(图21)就表明,他对自主视觉表达的追求已开始在某种程度上越过了对象性边界。画面上不仅对具体物体的表现约减成了平涂,而且由此勾勒出的对象造型已开始失去通常的比例。这个推进主要在于,康定斯基与前人不同的不只是强调视觉要素的自主化效果,而且还将之直接与精神连在了一起。在他那里,这个精神不仅仅指人的精神,也包括对象。正如他自己所说:“每一对象(无论是自然的形式或人为的形式)都有它自己的生命,因而也有其潜力,我们不断受到潜在精神力量的影响。”[3]40所以他要求艺术家“必须观察自己的精神活动并聆听内在需要的呼声,然后他才有可能稳妥地采用各种表现手段,不管它们受到世人褒扬还是贬斥”[3]45,“这个内在需要是绘画中一切问题的根本所在”[3]46。正是这个内在精神需要的尺度使得对象性尺度开始隐退,所以康定斯基说:“尽管总体结构可用理论形式加以表述,但是构成作品的灵魂的乃是某种另外的东西”[3]45。“另外”即非对象性的、非物理视看可以把握并加以表述的。因此,“用纯理论推导的方法是永远也无法充分衡量艺术的。真正的比例是无从计算的,真正的尺度也不是现成的”[3]45。由于精神内在需要,对象性退居到了如此次要的地步,那么抽象也就成了必然,正如康定斯基所说:“再现性的形式退居到次要位置,抽象形式便必然取而代之”[3]40。他不仅清楚地意识到这一点,而且创作实践上也一步一步地走向抽象。1909年创作的油画《即兴图系(非洲风味)》(图22)显示,画家已开始全方位地推进了约减对象性特质、提升视觉要素直接心理效应的画法。首先,用色开始出现了重叠,而且大多为重彩浓色;其次,物体间的外部空间进一步挤压、叠加,内部空间彻底约除,成为由色块充填的空白;再次,对象形体被约减至一些单纯或变形的黑线。所有这些都将绘画表现进一步从对象性中脱开,使之走向独立自主的纯视觉表达。在这一年里,康定斯基创作了许多如此经由变形走离对象性的作品,如《即兴图之三》(图23)和《即兴图之八》(图24),画面上的变形和夸大几乎无所不在。值得关注的是,康定斯基在这全面尝试变形的年代里并没有完全抛弃前此经常运用的空白法。1910年前后的着色版画《东方风味》(草图)(图25)中对空白底色的运用表明,画家在走向创新的路途中一直在消化、发挥着来自于东亚的启示。正是在1910年,他画出了西方画史上的第一幅抽象画,从而掀开了现代主义美术的新篇章。

图26 康定斯基《构想图系之四图案》,铅笔、水墨,24.9cm×30.5cm,1911年,德国妮娜·康定斯基获赠遗产(Vermächtnis Nina Kandinsky)藏

图27 康定斯基《构想图系之四》,油画画布,130cm×94.5cm,1910年,英国伦敦泰特美术馆(Tate Gallery)藏

虽然西方的抽象画法与东亚美术近乎水火不容,但从康定斯基一步一步走向抽象的发展道路来看,他在某种程度上还是源自东亚美术的启迪。正是由东亚美术引发的约减使得他从一开始就将视线朝向了对纯视觉性要素的追寻,而且还将纯视觉要素的直接心理效应与不同于外在视看的内在精神活动连在一起。理论上这与东亚美术追求的意象(“景外意”“意外妙”)已经有了某种切合,但是,由于文化背景不同,康定斯基最终还是将所追求的纯视觉要素从对象中脱离了出来,走向了与东亚截然不同的抽象画。这种脱离其实脱离的是人与对象的自然关系,这是西方现代化发展在文化上的必然产物。东亚传统没有这样的现代化背景,因此在美术中追求这种自主精神效应的同时不会脱离对象,不会舍弃人与对象的自然关联。所以,康定斯基最终走向的抽象是他置身西方现代主义文化对来自东亚的启迪进一步发展的结果,一种由当时主流文化引领的创造性发展。

图28 康定斯基《无题》(《即兴图系之三十四》局部草图),水墨,25.8cm×14.7cm,1913年,德国妮娜•康定斯基获赠遗产(Vermächtnis Nina Kandinsky)藏

图29 康定斯基《向上的拱形》,水彩,46.4cm×22.6cm,1932年,德国妮娜·康定斯基获赠遗产(Vermächtnis Nina Kandinsky)藏

此外,康定斯基与东亚美术的关联并不仅仅见于他走向抽象之路的东亚源流,而且,即便在他推出的与东亚美术已大相径庭的抽象画中也隐秘地留有着指向东亚美术的印迹。我们知道,康定斯基在1910开始的抽象画阶段画了许多水墨抽象,而且这些作品大多是作为其两大系列抽象创作(《即兴图系》和《构想图系》)的草图出现,如作于1911年的《构想图系之四图案》(图26)便用来自东亚的水墨画成。如果将之与其所指向的抽象画(图27《构想图系之四》,1910年)放在一起可以看到,那些以全然不同于东亚面貌出现的抽象画与东亚水墨有着某种隐秘的关联,这种关联也许在他1913年为《即兴图系之三十四》创作的局部水墨草图《无题》(图28)中表现得更明显。值得一提的还有,即便在他进入抽象创作的全盛期后,他也间或创作了一些用色不那么浓重、构图不那么剧烈的作品,如:1932年创作的水彩《向上的拱形》(图29)便又隐隐地带有东亚美术中的虚实相间效应;1934年创作的水彩《无题》虽然抽象,但细腻而显出生气的用色同样隐秘地指向来自东亚的启迪。

当然,就像在整个表现主义那里一样,在康定斯基那里占主导地位的同样不是东亚美术的影响,而是自印象主义、青春风格派以来的现代主义美术创新追求。在这个追求过程中,东亚的影响只是体现于灵感的激发,即将简约视为现代性所在。但是,在西方进取精神的主导下,康定斯基将这种简约有力地向前推进,以至最终经由变形走向与东亚美术大相径庭的抽象。