来楚生书法篆刻风格探微

2019-12-11邵平

邵 平

来楚生(1903-1975),原名稷勋,字楚凫,号然犀、负翁、非叶、一枝、处厚,晚年易字初生,别署安处、安处先生等。以然犀室、安处楼名其书斋。浙江萧山人,上海美专毕业,抗战初期定居上海。曾在上海美专、新华艺专授课,为西泠印社社员,中国美术家协会上海分会理事,中国书法家协会上海分会会员,上海中国画院画师。性格直,潜心艺事,不谋荣利。擅长绘画、四体书、篆刻、在艺术界有很高的声誉。其艺术成就得力于书法,生平膺服黄道周为人及其行草书法,经多年探索实践,心领意会,早年作书,神似黄氏书体,后揉合六朝碑刻、造像、汉木简,融会贯通,使楷书、行草、隶书、篆书皆有自己风貌。由于书法上的高度成就,为他篆刻的创新铺平了道路。王镛先生曾评:“来楚生先生是继吴昌硕之后‘海派’一面大旗,来楚生的书画印开‘海派’新风。其创新意识、艺术高度、用功程度,对传统的善学与活学,对当下艺坛都具有重要的现实意义。”

出身望族,命运曲折

来楚生曾刻有一印,可概括他一生的经历:鄂渚生,浙水长,沪渎游。1903 年冬天,来楚生出生于湖北武昌,父亲老来得子,对这个儿子疼爱有加,虽然当时正处于清朝末期,清朝政府腐败无能,社会动荡,风雨飘摇,不过来楚生的童年生活还算安逸。1911 年,新军工程第八营的革命党人打响了武昌起义的第一枪。武昌起义的枪声打破了他平静的生活,无奈之下,他的父亲只能带着全家老小在兵荒马乱中回到祖籍浙江萧山。数年后的1916 年,来楚生的父亲在穷困潦倒和疾病中去世,家庭的突然变故不得已使家庭的重担落在了当时只有13 岁的来楚生身上,这些给来楚生童年的心灵打下了一个灾难性的烙印,似乎也注定了他一生命运的曲折。不过幸运的是,那时他家中有一位婶婶独具慧眼,将他视若己出,看他天资聪颖,非常好学,便资助他读完小学和杭州的宗文中学。

在中学期间,他的语文和绘画成绩尤为突出,尤其是绘画成绩颇得老师赞赏,一直单独对他进行个别辅导。但当时世道混乱,书画被认为无用之技,毕业时,绘画老师还是以自身的经验告诫他:“艺术不宜成为终身职业,就算是以后你的画出了名,也还是一个穷画家。”这个告诫对来楚生的影响很大,所以高中毕业后,受此和家庭的影响,他本打算去投考燕京大学(北京大学)法律系,不料因他祖母的突然病故而耽误他的考期,无奈他只能滞留在北京。但他依然放不下对艺术的热爱,在京闲着无事时,经常跟人到当时名画家金北楼(拱北)先生家中学画。到了第二年春天,当时凑巧上海美专有春季班招生名额,他终于经不住对艺术的诱惑力,于是辗转南下,进入上海美专就读,开始了他的艺术生涯,来楚生时年二十岁。

在上海美专期间,他遇到了当时正在该校任教的潘天寿先生,两人相遇后,志趣相投,亦师亦友,来楚生在校期间经常晚上到潘先生处求教,切磋艺事,他们之间相处的极为融洽,成为了知己之交。来楚生美专毕业回到萧山结婚,数年后全家移至杭州定居,以卖画为生。

一九三七年,日本军国主义者挑起了侵华战争,此时的中国正陷入水深火热当中,老百姓生活苦不堪言。为了避难,来楚生一家再次从杭州经过多次辗转来到上海,仅靠书画篆刻的一点微薄收入来维持生活。直到上海解放后的一九五六年,上海中国画院正式成立了,来楚生担任了画院的画师。开始有了稳定的收入之后,他生活安定,心情舒畅,可以专心研习他喜爱的艺术了。不过命运又是不公平的,到了上世纪六十年代中期,病魔又找上了他,严重的胃病和肺病致使他生命最后的十年基本都是在病假中度过的,直到一九七五年二月五日,一代艺术大师与世长辞。

书风醇厚、雄强劲健

来楚生的书法表现十分全面,楷书、行草书、隶书、篆书无所不能,尤其以隶书和行草书最为出名。他书风醇厚朴茂、雄强劲健,深得书学本意,虽不以书法名世,却有着大书法家的水准和风范。

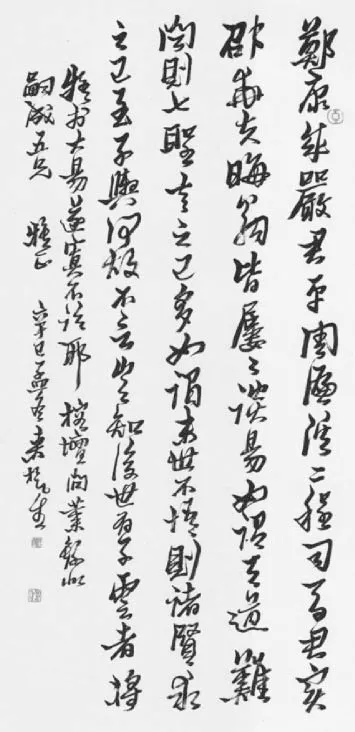

行草 临黄道周榕坛问业轴

一、行草书

来楚生的行草书主要取法于明末清初的大书法家黄道周。黄道周的行草书气势磅礴,具有纵横淋漓的豪迈之象,来楚生研习黄字将近二十年,尽得其奥秘,他的行草书在结构上不甚拘泥于细节,如图行草书临黄道周榕坛问也轴,具有非常强烈的书写性与节奏感,疏密宽窄、松紧张弛。他在学习黄字的同时,在他的作品中也适当的加入了二王、颜、米以及明朝倪元璐的影子,气势磅礴、泼辣奔放、毫无拘谨之态,近代书法大师沙孟海先生曾赞誉:“来楚生晚年草书,用笔惊矫纵横,在转折处尤显功力。他还在用墨上有所变化,有时浓墨有时淡墨,有时飞白老辣,有时又水墨淋漓。来楚生行草书可贵之处是博取传统而不被传统所困,形成了自己的书风。

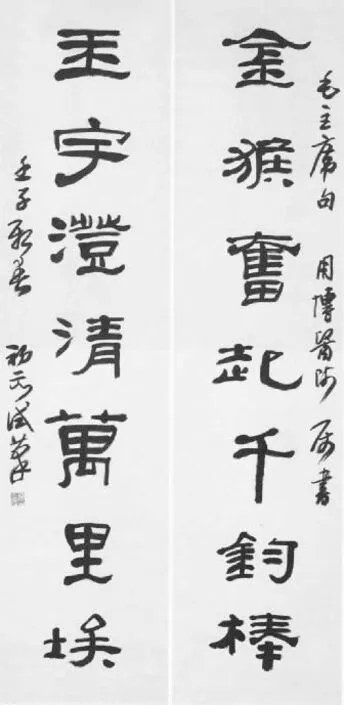

隶书七言联

二、隶书

相比于行草书,在书法界对来楚生隶书的赞誉声要高得多。来楚生的隶书从简牍、汉碑以及清人隶书中领悟到他们的精髓,并且融会贯通,自成一家。来楚生隶书初期是对《史晨》《礼器》《曹全》《乙瑛》《张迁》等汉碑进行了深入的研究,在《曹全碑》上,来楚生更是花了多年的功夫研习,《曹全碑》的特点是几乎纯用圆笔,起笔逆入藏锋,行笔流畅婉转,节奏轻盈,收笔微尖,大量的圆笔运用,使得线条含蓄温和,笔笔精到,秀丽圆转。而来楚生的隶书在《曹全碑》的基础上进一步“改良”,大都写得粗犷奔放,气势逼人,并且在粗放中流露出一种潇洒秀逸的神韵。来楚生中期的隶书对清代如郑簠、金农、伊秉授等隶书大家进行了研究,郑簠以草隶而出名,清代著名书法家梁巘《评书帖》:“郑簠领八分书,学汉人间参草书,为一时名手,琅常不及也。”从梁巘《评书帖》对郑簠的评论中,不难发现郑簠的隶书放入了草书笔意,并且运用得当,在当时成为一时名手。而来楚生从郑谷口隶书探索中,悟透了以草入隶的奥秘,将草笔法放入隶书之中,增添隶书灵动,活波之趣,这些笔画带有飞快的意趣,轻巧而机灵前行,隶书中篆意的凝重、浑厚形成一种对比,静与动,正与奇,重与轻,相互交替,气韵生动,趣味十足。来楚生把汉碑和清代隶书大家的特点尽取所长,形成自己独特的风格。到了晚期二十世纪七十年代前后,他又对汉简进行了深入的研究,他认为汉简虽然不及汉碑这么规范规整,但是它能反应出汉人隶书的真面目,既有隶书之朴拙,又有楷书笔画之简略,因为有草写的痕迹,其风格又天姿浪漫,生动有趣。所以他晚年的隶书作品中常有汉简味,如图隶书七言联毛主席联句“金猴奋起千钧棒,玉宇澄清万里埃”,为他1972 年所作,结构欹侧多姿,纵横多变,雅趣天成。来楚生的隶书总体归纳起来,生动活泼,富有情趣,他也能随心所欲地把其他书体的笔意参杂在隶书作品中,拙中有巧,变化多姿,形成独特的风格,多为后人所关注和效法。

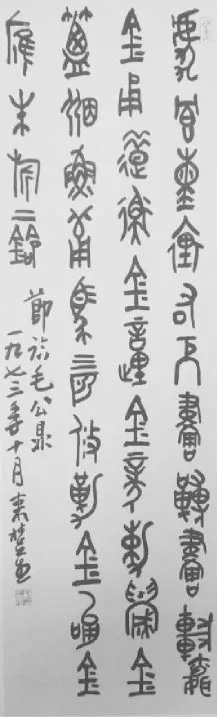

篆书 毛公鼎

三、篆书

由于刻印的关系,篆书是来楚生的必修科目。来楚生的篆书主要取法于吴昌硕和邓石如,对缶翁的石鼓尤为喜爱。他曾说自己的篆书水平不及隶书和行草,但是我觉得即使如此,他的篆书水平也是有相当高的造诣的。如图篆书“毛公鼎”,用笔圆劲饱满,婉通而有力度,峻利而取涩势,力能扛鼎但不狂放,线条厚重但不滞浊,出神入化,炉火纯青。著名书法家石开先生曾评价其篆书:“线条圆浑苍劲,雄放而不失儒雅,一派端庄豪雄气象。

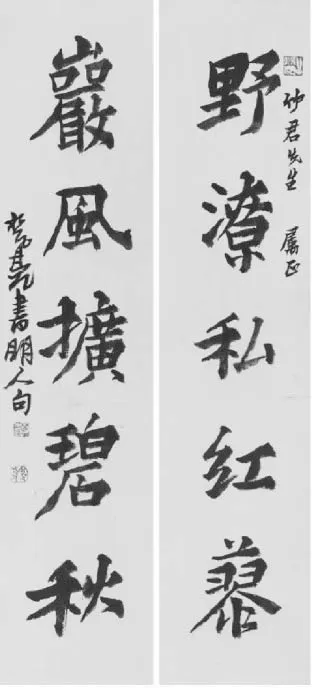

楷书五言联

四、楷书

我们现在不仅从网络上还是展览中都很少看到来楚生先生书写的楷书,有人认为他不善于写楷书,其实不然。如图楷书五言联“野潦私红蓼,岩风扩碧秋”,吸收了黄道周《孝经颂》的结字特点,融合了魏碑的劲健苍茫之气息。据来楚生的弟子张用博说,来楚生不但写得很有个性,而且大楷、小楷都写,有时还用浓淡墨在生宣上写小楷。不过楷书在来楚生的很多印章边款上却时有所见,而且形神毕肖,这足以说明他楷书的功力了。

领略古法,刻出新意

来楚生先生是一位集书画印全能的艺术家,他在篆刻艺术上投入的精力要远远超过书法和绘画,他的篆刻有着精湛的造诣,在现代篆刻史上具有不可磨灭的重要地位。著名艺术家钱君匋先生曾指出:“来氏刻印七十岁前后所作突变,朴质老辣,雄劲苍古,得未曾有。虽二吴(吴熙载、吴昌硕)亦当避舍,齐白石自谓变法,然斧凿之痕、造作之态犹难免诮,20 世纪70 年代能独立称雄于印坛者,唯楚生一人而已。”

五、文字印

篆书 耐耕草堂

篆书 纸上鼓吹

篆书 息交以绝游

篆书 大处落墨

1.篆书印

来楚生篆刻的启蒙老师是谁,他从未跟任何人谈起过,也未曾和书画篆刻界的老前辈谈过。他自己曾经说过,在杭州读书时和当时著名画家潘天寿先生一起研究书画篆刻,所以可能就是在那时起,来楚生就是在那种自学和互相研究中开始学习篆刻的。他早期的篆书印受秦汉印和当时一些篆刻名家的影响,吸收了他们的一些东西,让人感受到一些时代气息,入印文字大小、欹正、方圆;笔画的长短、粗细、曲直,因势利导,天然成趣。布局上,理随情至,错落大方,韵味淳朴。到了二十世纪四十年代,他的篆书印已逐渐出现一些具有他自己风格的影子,这些印的水平也相对较高,格局也开始从细向粗在逐渐过渡,形成他自己独特的风格。到了五十年代,来楚生的篆书印受到了二吴(吴让之、吴昌硕)的影响,如图“耐耕草堂”,随意自如,纯出自然之趣味,在章法上疏密处理得当。即便到了晚年,来楚生还是经常仿刻吴让之的印,如图“纸上鼓吹”,四个字均比较质朴古拙,特别是“吹”字最为突出,非常有趣,再加上自己的风格,感觉更加生动了。二十世纪六十年代因身体原因,来楚生的刻印较少。到了七十年代是来楚生刻印最多的时代,凭着他对秦汉印的深入研究,在他的作品中对形象、疏密、线条、章法上的把握,神韵的追求,加上他深厚的传统功力,无不独具个性,自成一格。其中具有代表性的两方印,如图篆书印“息交以绝游”,从文字来看,吸取大篆,这是一方疏密关系比较明显的印,中间大块留白,“息交”与“绝游”四字左右各半,“以”字嵌在交和游字之间,形成外密内疏,线条有曲有直,直线宜粗,中粗见力,中细易劲,全印疏密处理巧妙,顿感峰回路转,柳暗花明;再看篆书印“大处落墨”,“大处”二字呈向右下倾斜状态,而“落墨”二字则是比较平整,乍一看这种印章的章法很难趋于统一,而来楚生则将这两边巧妙的结合在了一起,疏处愈疏,密处愈密。此印刀法老辣,相对于其他三字的笔画居多,右上的“大”字作为化解布局的扣子,大块留红,与其他三字虚实形成强烈的对比,呈现了很好的艺术效果。

隶书印 为人民服务

隶书印 梅邻书屋

2.隶书印

说起隶书印不是什么新鲜事,很早以前就有,对于隶书印,历代篆刻名家对此都有高论。但隶书印并不是每一位篆刻家都能轻而易举创作成功的。因为隶书印在书法、章法及刀法上都有所不同。所以创作隶书印更需要良好的书法基础、扎实的艺术功力与大胆的创作意识才行。来楚生的隶书水平驰誉书坛,他的隶书个性鲜明、纵逸率真质朴雄浑而不失灵动飞扬,这些风格在他的隶书印中也体现出来,所以相对于篆书印,来楚生的隶书印也是有很高的水准的。在二十世纪四十年代末,来楚生开始治隶书印,那时已经颇有水平,印形多作长方形,印文隶法略异于常见隶书,隶法较为随便,有着汉简的意味。在他的作品中还看到了一些楷书、篆书的影子。到了七十年代,来楚生也刻了不少隶书印,相对于五十年代的隶书印,那时他的作品如图“为人民服务”,苍劲老辣,很有气魄,治印取法也不同一般,近似楷书,十分有趣。如图“梅邻书屋”,颇有汉简的味道,充分反应了他晚年的隶书风格。

楷书印 太原郡

草书印 拙翁

3.行楷草书印

来楚生的行、草、楷书印,基本都是长方形,中年时期楷书大多数带有一些魏碑的风格,如图“太原郡”,结体端庄,笔法古茂,而晚年做所作微参隶法,结体朴茂,清秀隽永中显露出劲健遒逸之姿,洒脱爽朗之态,刻得十分浑厚而具有立体感,更具有浓厚的笔墨趣味。而他行草印中,我们看得到各家的影子,又有别于历代各家,如图“拙翁”,十分生动有趣。来楚生用娴熟的刀法把笔意表现得如此完美,实在是令人叹服。

肖形印 猴

肖形印 骑马

六、肖形印

肖形印起源于春秋时期,盛于汉代,汉以后逐渐走向衰落。到了元代,随着元押的产生,肖形印又有了复兴的现象,但数量比起汉代要少得多。肖形印当时主要的用途是作为避邪、祥瑞、敬神之物,也有佩戴赏玩用的,直到清代中期,随着清政府对汉文化的不断推崇,肖形印重新走上了历史的舞台,慢慢恢复了生机。但是当时在西泠八家流派的印,再加上吴让之、清末吴昌硕的影响下,很难找到一位独树一帜的肖形印大家,直到来楚生的出现。来楚生作为当代肖形印复兴的关键人物,对肖形印进行了大量的研究,成就突出。

来楚生凭借着在书画上的造诣,吸收传统精华,大胆革新,自出新意,他的肖形印神形奇妙,灵动自然。来楚生曾说:“我的肖形印和别人有所不同,要说经验,我只有两条,一是向汉砖学习,二是概括。”可见汉画砖刻古朴的风格深深地影响了他的作品风格,汉砖画最大的特点就是概括了,那时的汉砖都是用泥坯做成的,工匠在泥坯上制作人物、鸟兽之类的的图像并不容易精雕细刻,一般只能雕刻出它的特征,从而概括简练地表达出来。来楚生的肖形印在汉砖风格的基础上加上一些艺术效果,舍去繁琐的细节,就形成了他作品部分汉砖画特有的风格。

他的肖形印主要分为生肖印、人物印、社会生活、战争类、字画结合印类四大类。由于印章是一个方寸之地,有些甚至小到三四分范围之内,来楚生在雕刻时大胆行刀,小心收拾,做到“稳、准、狠”。由于来楚生在上述的绘画中追求简洁的特征,他的肖形印的形象也具备这一特征。他的生肖印包括龙、牛、虎、羊、鸡、鼠、犬、兔等。他的生肖印集中了各种生肖的特点,形象生动,粗狂、古朴,既有汉人的遗风也有时代的气息,气势连贯犹如书法。如图“猴形印”,图中的猴子似乎在回头遥望什么,再加上右上角篆书“猴君”二字,活生生地表达出了猴子的习性,十分生动。他的人物印更加近似于汉砖画和魏造像的形态,布局简洁,画面简明扼要、清晰生动,幽默有趣。来楚生还有一类作品是反映古代社会生活、战争的,这些场面在古代肖形印中就有所体现,他这类作品的内容也十分丰富,有骑马、射箭、耕种、钓鱼等等,如图“骑马印”,造型思想性强,内容简洁丰富,把骑马人刻得生动俏皮,像这样的作品,可以说是前无古人的。还有一种以字画结合创作为题材的肖形印,也是来楚生肖形印中比较精彩的部分,这种肖形印中既有字画创作中常有的鱼石、花鸟、山水等题材,还配有隶书题款,仔细一看,就是一幅迷你型的国画作品,画的技法、构图、线条在这些作品中得到了充分的发挥,使得作品有了很强的立体感,更加体现出来楚生治印水平之高。

来楚生经过长期的艺术实践,在初期继承古代肖形印的同时,到后期赋予了自我创造的成分。来楚生之所以在肖形印上有如此巨大的成就,与他深厚的绘画造诣是分不开的,从他的肖形印中,我们看到了符合那个时代的艺术特色,一刀一笔无不是他人品、胸襟、气质的表现,使他的肖形印具有无限的生命力。

佛像印 印度佛像

佛像印 普贤菩萨

七、佛像印

佛像印起源何时,没有明确记载,至少秦汉以前是没有发现的,但佛像印的形成过程是由秦汉肖形印转化而来的。不同时期的佛造像印具有不同的艺术风格,也发挥着不一样的功用。它们彼此之间并无明显的传承关系,而是结合当时的社会条件独立发展起来的,这种适应性正是长期以来佛造像印能够持续发展的重要原因。自明代文人篆刻兴起之后,直至清道、咸之前,篆刻家在佛造像印创作上几乎为空白。令人庆幸的是随着乾嘉金石学再次进入鼎盛期,碑学兴起,造像、石刻大量发现并受到推崇和重视,也为近代佛造像印的产生奠定了基础。来楚生则是近代佛像印创作的集大成者,他所创作的佛像印已经成为后世学印人学习模仿的典范。

来楚生所刻佛像印包含佛像、观音、普贤、文殊、金刚、飞天等多种内容,题材丰富,造型多变,大大超越前人,而且每一位菩萨造型各不相同,有坐姿、立姿、各种动作,并不是千篇一律。如图佛像印“普贤菩萨”,骑着一头白象,刀法老辣,造型生动。在来楚生的佛像印作品中还有一些国外的佛像,如图佛像印“印度佛像”,也是神采生动、线条圆润厚重,章法虚实疏密分明,极富金石气息。

来楚生在佛像印创作中从历代佛教历史资料得以借鉴,用艺术的方法弘传了佛法。将佛像印艺术推向一个新的高度,具有极高的艺术价值。

艺术信仰,薪火相传

来楚生的艺术成就举世公认,他去世后,他的好友,著名画家、鉴赏家唐云先生评道:“来氏书、画、篆刻无不精妙。而于书,篆、隶、正、草均熟中求生,刚健婀娜,平心憨辣,气势磅礴,不可名状,允推当代杰手;画从书法得来,清新横逸;刻则运刀如笔,饶有奇致,皆不涉前规,开生面者也。”来楚生自幼喜欢书画篆刻,他八岁入萧山仓桥小学,那时就爱刻图章,写字画画,1924 年上海美专毕业后,曾在杭州同潘天寿、唐云等组织莼社,从事书画活动。1937 年抗战爆发后移居上海,组织东南书画社,曾任上海美术专科学校及新华艺术专科学校教师,不过那时来楚生古拙浑厚的书风和画风似乎与那个时代的艺术审美趣味格格不入,但是他并没有放弃自己对艺术的追求,1946 年在上海“中国画苑”举行个展。到1956 年上海中国画院成立,任上海中国画院画师。1962 年调到上海文史馆工作、1964 年任美协上海分会理事,上海书法篆刻研究会常务理事等职务。他20 岁左右就开始书画、篆刻的学习研究,而形成自己面目,书法在60 年代以隶书特别是汉简的临习,到了炉火纯青的地步,到了晚年篆刻更是达到了巅峰。虽然来楚生一生命运多舛,但是凭借着他自身对艺术信仰的追求,一步一个脚印,在逆境中不断努力,不断创新,终究成为了一代艺术大师,他的这种精神值得我们艺术后辈薪火相传。

结语

本文从生平背景和艺术风格等方面,介绍了来楚生这位20 世纪鲜有的集书、画、印三绝的艺术家,他的艺术道路,追求的人生方向,都秉承中国艺术家的优良传统,无论是他的书法、绘画、还是篆刻,都能让人感受到无限的生命力,我们能从他有限的作品中看到无限。来楚生去世后,他的各种艺术作品被多次出版和展览,影响遍及国内外,得到国内外艺术学者的普遍赞美。近年来,他的书画作品价格每年也在稳定增长,这也是大家普遍对他艺术成就的认可,但我们对他艺术的研究还远远不够。像来楚生这样博学多才的艺术家在未来更值得我们去进一步深入研究的。

注释:

1、王伯敏,《古肖形印臆释》,上海书画出版社,1983 年

2、来楚生,《来楚生书法集》,上海书画出版社,1984 年

3、熊伯齐,《来楚生印谱》,荣宝斋出版社,1993 年

4、吴惠霖,《来楚生篆刻艺术》,上海书画出版社,1987 年,第1-3 页,第15-27 页,第101-106 页

5、张用博,吴颐人,《来楚生印存——三联印丛》,上海三联书店,2001 年

6、来楚生,《然犀室印学心印》,中国艺术出版社,2004年

7、张用博,蔡剑明,《来楚生篆刻述真》,东华大学出版社,2004 年,第120-130 页

8、童衍方,《来楚生书画篆刻》,上海书店出版社,2009 年,第101-105 页

9、苏金海,《齐白石、丁二仲、经亨颐、简经纶、来楚生印风》,重庆出版社,2011 年,第226-228 页

10、魏学峰,《来楚生书画篆刻艺术论——论来楚生的书法艺术》,文史杂志,1990 年

11、孙国柱,《领略古法生新奇——来楚生篆刻作品赏析》,书画艺术杂志,1994 年

12、邹红,《谈肖形印艺术》,艺术生活,2002 年

13、赵春暖,《海上印事遗踪》,上海文博论丛,2006 年

14、张跃飞,《摄取古魄铸新魂——来楚生书画篆刻艺术蠡评》,文艺评论,2012 年

15、刘小平,《承前启后来楚生》,中国书法,2015 年

16、来步昭,俞受稼,《往事悠悠容细数——回忆父亲来楚生》,中国书法,2017 年