纯粹性存在的回归

2019-12-10侯博君

侯博君

摘 要:本文试图在更广大的维度视角下,以更为本质的视点出发,重新走进吕佩尔茨的艺术世界。在对其艺术与作品的具体探析中,感受画家最本真的艺术追求与精神。本文将在不断回归于吕佩尔茨的艺术表现的过程与形式的表达中,试图探寻并呈现出其艺术的最本质的体现即纯粹性存在的回归和其背后的内涵表达,即以其为本质原点出发而至的超越时空与生命本体下的非线性的终极关怀的表达与呈现。最后,将以模型以总结。

关键词:吕佩尔茨 解构 矛盾 终极关怀 纯粹性的存在

20世纪六十年代,在阿瑟·丹托的“艺术终结论”下,马库斯·吕佩尔茨选择了“回归”。用纯粹的绘画表现语言,阐释着他的创作追求。而这种最本初的追求,也贯穿着吕佩爾茨一直以来的创作过程。虽然在时代与社会的变化影响下,作品的表达会存在明显的阶段性特征,但是这种本质的东西是始终不会改变的。本文也将试图呈现吕佩尔茨这种表达的核心,即以纯粹性的存在为本质原点而散射出的超越时空与生命本体的非线性的终极关怀。

纵观吕佩尔茨的画作,我们可以看到吕佩尔茨在表达存在的本体时,往往是先以自己的方式对原有的“形式”以解构。并在极端的境遇下去突破原有的表象,以更为纯粹性的接触方式去走向“真实”,即创造出本体本质的存在状态下的表现形式。而这种极端境遇的营造,也是对原有存在形式的矛盾以经营与他受主观性影响的环境之间的矛盾下的营造,即对观念艺术、极少艺术、波普艺术等的批判与表现、现代与古典的跨越历史的融合等。但无论是经营亦或是营造,吕佩尔茨最终的表达都是在矛盾的冲突下解构以转化,和谐回归与一体。此时一体也是存在最为真实的“一”,也是他所给我们以呈现的“形式”。此时的“形式”,已是通过由内到外的认知形式以直接性的接触,通过纯粹性的触碰以认知,所以在突然抽离后的回归下,这种“形式”的呈现也便是存在的本体的表现。这种纯粹的解构,猛然的回归,或多或少都会给人以似不太快活或懵懂之感,但其实这也正是一种瞬间的本质的真实的美,一种压抑下的积极,一种剖析之下的本真。另外,在这个过程中,它也是一种画家直觉与意识的转换,是一种画家思觉的转化,即吕佩尔茨思觉在遗失的同时,是另一种生命即表达对象的生命的迅猛延升。这个过程看似“移情学说”,但也并非如此。移情学说更强调的是以表达者之心去转移给物像之体,最终而为无我两化、和合而一的境地。而吕佩尔茨的这个过程,并不是去以心的转化最终化归一为目的,而是通过自己的思觉以能量之形态去激发出物像本体的存在而使其在合一之后可以以最真实的形式以表现。

这个过程,也就是吕佩尔茨的创作过程,实际上是超越时空、超越生命本体的终极关怀。在这种关怀之下,不断回归于第一个形式,而此时的“形式”已便是最本质的形式,即纯粹性的存在。同时也正是因为在这种超越之下的“回归”,从而奠定了该过程的非线性特质。此外,这些也正式对丹托“艺术终结论”的一种重要回应。丹托认为艺术的发展的最终目的是走向哲学,就像其常引黑格尔之言“艺术的哲学在今日比往日更加需要,往日单是艺术本身就完全可以使人满足。近日艺术却邀请我们对它进行思考,目的不在把它再现出来,而在用哲学的方式去认识艺术究竟是什么”?譹?訛。而当艺术不断主动提出自我身份之时,其已经开始走向哲学,逐渐丧失艺术最初的本体。“当处于不同的本体地位的不可区分的一对事物可能被发现或想象被发现时,哲学问题的形式就给出来了”?譺?訛,就像沃霍尔的作品出现时,包装盒与艺术品的对立已经变为哲学问题,此时艺术也就终结,因为接下来的回应不是艺术本身能够完成,而是哲学层面的探讨。但此时艺术品真的完全交给哲学了吗?未然,这里仍存在直接性的接触。况且它也不可能完全交给哲学,因为所谓的哲学的一切依托均是以其存在性的存在而为基础出发,且最终也仍是要回到本体的本初,而这也正是吕佩尔茨最终的“非线性”的回归。吕佩尔茨让同一外表不同本体的表达以差别之联系与对比之和谐于一艺术品之中,也便是归于其存在的本初形式之下,这种非线性的依托形式即是艺术走向哲学的表达,也是哲学回归艺术的一种表现形式,所以艺术在此并没有死亡,只是在经历它最本质的过程,尔后将以最真实的姿态走出。下面在“ ‘形式的解构”、“解构的重组与矛盾的和谐”、“矛盾的转化、消融与统一”与“超越时空维度的矛盾与重构”四个方面具体分析吕佩尔茨的作品时可以更形象地感受到这点。

一、“形式”的解构

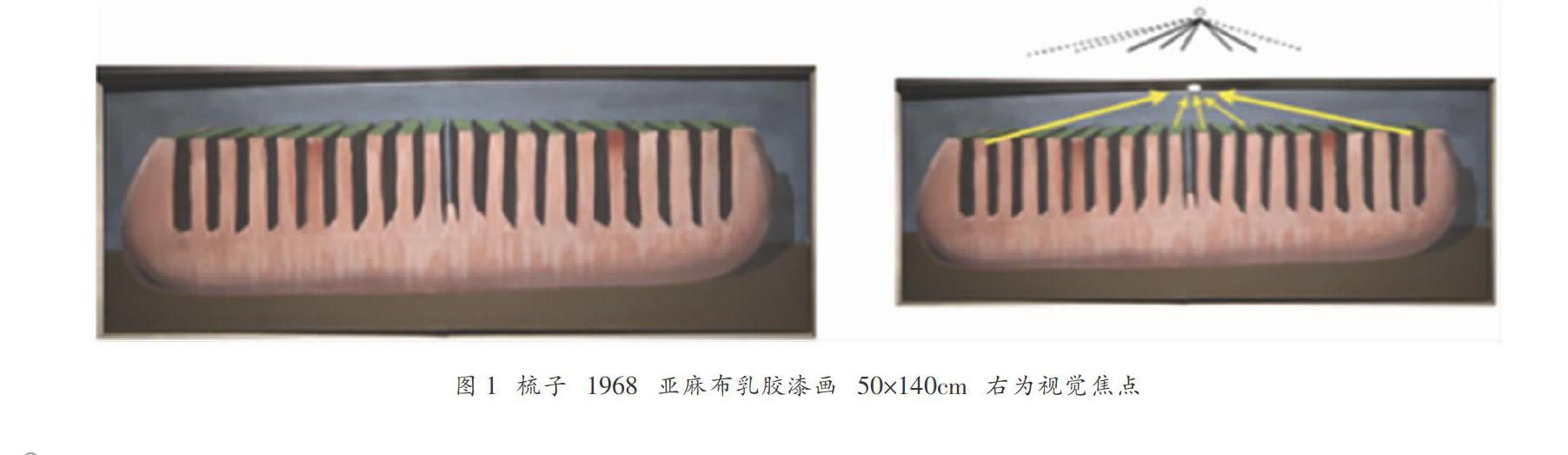

“形式”的解构,即形象的解构。 《梳子》?譻?訛(图1),画作主体以生活中的梳子为构形,但放大来看,却发现梳子致长的把,宽厚的锯齿,好似一个个平地而起的长方形立柱。而锯齿之上的平面,不再是原有生冷的平面,取而代之的是条条“绿地”。而这些“生机”也以特定的透视将视觉焦点引向了画面远处的中央,一处最为白亮的混蓝之地。而当我们不断盯着这个焦点时,视线在反差种不断被拉进,在某个瞬间突破了原有的薄壳,回到了梳子之上。此时的感觉又回到远观之时对该物象为梳子的单纯认知,但是这种认知并不是指原有思维意识之中梳子的认知,而是指其是梳子之一单纯概念的认知。因为此时对“梳子”的认识已经改变,早已在本质的激情下,走近了最为真实的世界,即梳子本体的世界。吕佩尔茨用其艺术表现手法,将原有梳子这一普通的物象存在以解构,试图通过形态的变化、时空的拉长,将原有的形式以回归其最本质的存在状态。此时的梳子不再是单纯的思维意识下的冷淡的存在,而是突破单纯本体之下,以解构的力量激发出其最本质的存在形式,并以感官的对比以呈现。同时,此时的激发是在单一中央焦点的作用下,经历了从梳子之内到远最后又突破回原点的具有时间性又超越时空界限的过程,一种生命本体的自发性的激发,也就是梳子最本质的存在在以最纯粹性的接触后以爆发,最终的呈现便是梳子本体最为纯粹性的存在形式。而这种形式,即画面,也就给人以似或不似之间,但它却是最真的表现。

《两条轨道》亦是如此,吕佩尔茨以最初的存在去打破最初的形式,亦即对原有意识的解构,从而在这种较为具象的解构与矛盾冲突下,使本体生命力以滋长,最终带着纯粹的存在以最本质的方式以突破,回归到那形式之中,也就是我们现在所见的画面之中。给人以质疑,又给人以真实;给人以矛盾,又给人以生命。

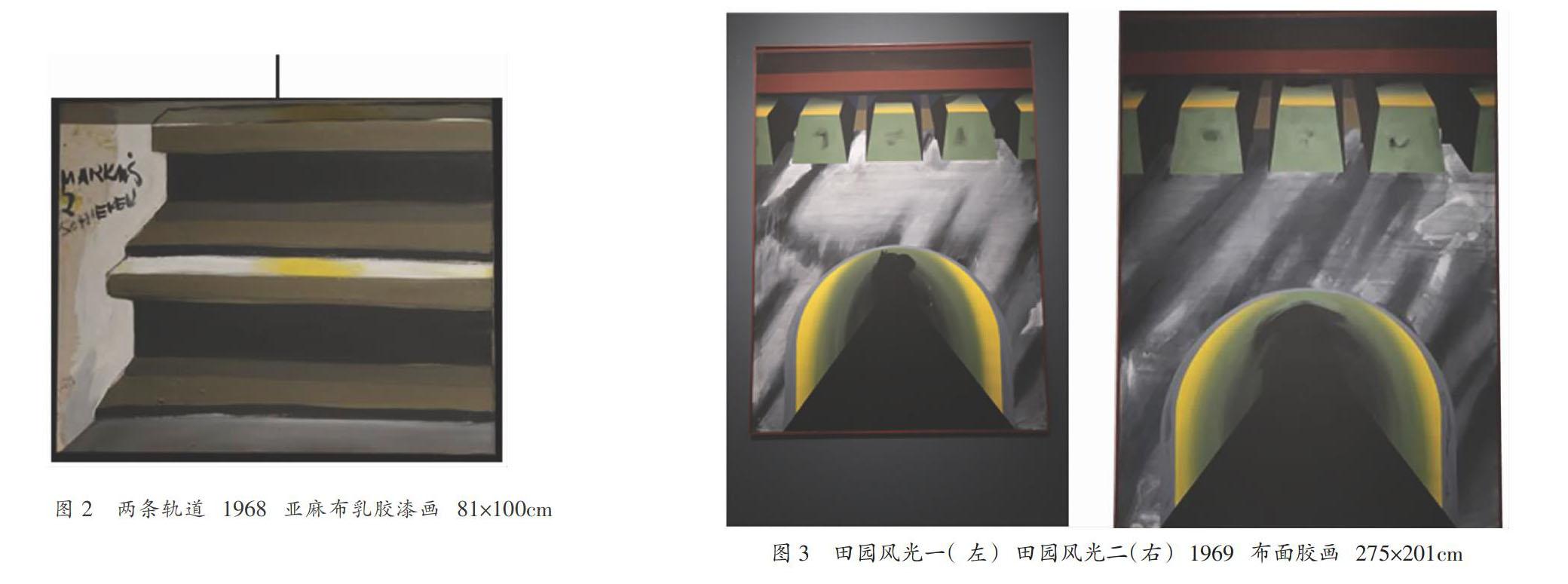

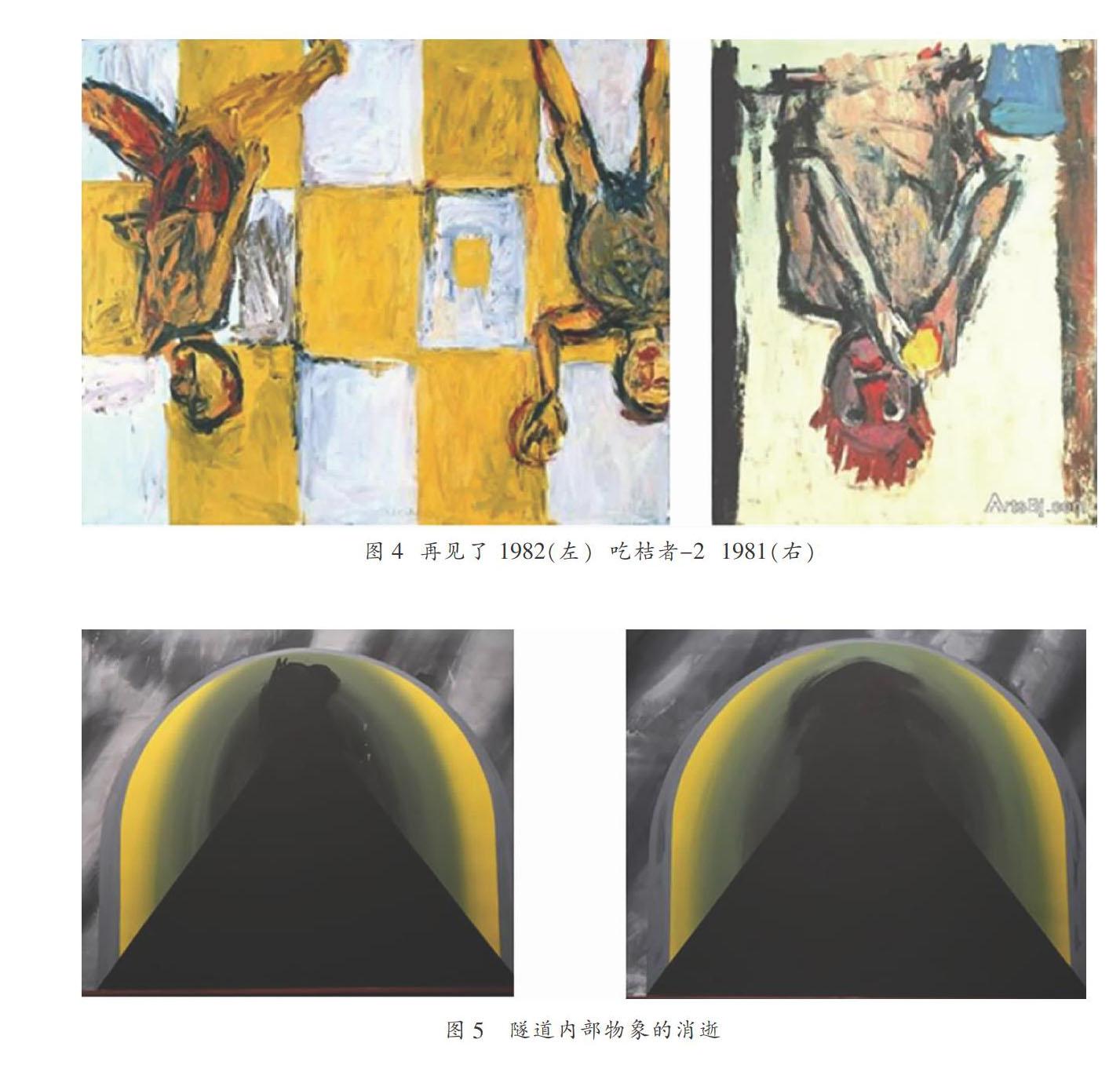

二、解构的重组与矛盾的和谐

在直观“形式”的解构下、对象与意识的矛盾不断产生,接下来也便要进入重组之后的矛盾和谐的统一的过程。《田园风光一》与《田园风光二》(图3)两幅作品是以上置的铁轨为表现对象。这种倒置的方式,并没有给人唐突之感,反而是将矛盾自然的呈现于和谐的维度下,甚至给人以正常的意识下的认识知觉。这种倒置的方式,使人联想起同为德国新表现主义的巴塞利兹,他的画作以倒置的形象为标志,以倒置的人体为主要表现对象(图4)。同样是倒置,可以明显感觉出吕佩尔茨的倒置没有巴塞利兹的那重略带诡感的神秘与冲击下的反质问。而更多的是一种自然下的和谐,解构下的舒扬,真实下的诱导。换言之,吕佩尔茨是在一种温柔的手法下,以柔和的解构,带领人们一步步走向终点,走向那火车隧道的尽头,虽然那个尽头终将无休无止(图5)。这也正像他的作品一与二,隧道中间的具体的似马的形象在逐渐消解,在二中具体的形象已经融归于黑色的未来,也许那里便是一片田园风光。同时,值得注意的是,除去隧道内部物象的消逝,其墙上的光与阴影的排布也在转变,一中明亮的光感到二中便被排列的阴影所笼罩(图6)。再加之隧道的变化,一中直觉性的明亮快活之感,到二中或多或少被一种压抑之气所不断撞击。但是,这种压抑最终并不是纯粹的压抑之感,实际上是包含着生命力下的积极。换言之,随着对事物本体的不断冲破以追寻,人们在隧道的指引下,不断消解原本的认知意识,最终走向纯粹的单纯的本体。在这个过程中,因为矛盾而带来的压抑也最终会因为存在的本初的生命力所突破。整体也就呈现出上文所提到的压抑下的积极之感。

再回到倒置的问题,试想下如果将铁轨移置下端(图7),即以正常的方式去勾画隧道的体态,会发生什么。一切在看似正常的秩序下进行着所谓正确的运作,在看似和谐的状态下走向无限的深渊。这一切没有终点,没有方向,有的只是看似正确的外表。人们不会通过它走到或是找到真正的田园风光,只会迷失在无边的黑色隧道所带来的单一的方向之中。而在倒置之后,一切都被打破了,原有的存在被解构,真实的存在被重组,让人们在这矛盾的冲撞下,从线性的发展突破到非线形的指引,一切在最极端的颠倒后,以自然的方式得到了最纯粹的接触。此时的人们载着隧道的深幽,不断突破隧道所谓的秩序,以最本质的存在从上置的铁轨中猛烈地碰撞而出。这一切,也是心灵、意识上的新的旅程,在经历过后,是纯粹性的本体存在的刺激。它是吕佩尔茨创作中思觉与对象本体生命力相互攀升的过程下的极致追求,也是作品在“突破”平面限制下的对观者的冲击。

从更为整体的角度与时间发展脉络的角度来看上述所述之画,它们也是吕佩尔茨“酒神赞歌”系列的代表。“酒神颂歌”是赞美热情与兴奋,就好像暴风雨中的酒神狄俄尼索斯,这首颂歌是古希腊悲剧的源头?譼?訛。吕佩尔茨的酒神赞歌绘画系列的创作以其为影响,并在创作中不仅表现人们在狂欢节下异常的积极性,同时也经历着尼采所指的正是结构下的混乱与无序的召唤。而这种混乱与无序的召唤也便是吕佩尔茨的不断解构,只有在对矛盾的正视下,才有可能去直接接觸到最本质的存在,才有可能在混合中与观者一同进入,才有可能得到最纯粹的的存在极致关怀。而在这个过程中,往往因为解构是从独立个体出发的解构,所以也就不可避免地流露出某些单纯的个性追求,会使人想到酒神般的人物查拉斯图拉说“我不愿向别人问着我的路”、“这里是我的路——你的路在何处呢”?譽?訛,而至于科学,“那些欺蒙者但要你们心中的这渴望是真实的,在我看来,好像永不可能”?譾?訛。这种个性精神的表达实际上也给吕佩尔茨冲破所谓的秩序与结构,提供了解构的可能。同时,这一切也确是其的一种创作的表达方式,但是在这外象的一切之下,有着作为一切存在的共鸣,这是不可忽视的,因为这种存在的共鸣的存在让看似独立的单纯的反叛可以在更大的时空下以消转,随之而来的是一种带入式的纯粹性的存在的追寻。此外,再返回看本段开始所述的创作过程与其之下带动的经历的发展,实际上也都可以看为是酒神赞歌绘画观念的推动,也就是吕佩尔茨所有作品创作之下都或多或少有着酒神赞歌的影子,当然其不一定是完全的具体,更多的是一种具象的抽象与抽象的具象。所以在这一层面上,如果我们把吕佩尔茨一生的作品脉络释为从酒神赞歌到阿卡迪亚便显得有些单薄了。毕竟,对于吕佩尔茨而言,不仅六十年代的作品有着酒神赞歌的观念,而后其发展的一路也都是在这个观念与终极的思路下不断创作,只是表现的直接母题有所变化。

三、矛盾的转化、消融与统一

在解构与矛盾的单一和谐后,矛盾又开始相互转化,即二次解构下的转换,尔后以相互消融的方式和谐地统一。《线条的胜利·一/二——灯和纪念碑》一组作品(图8)画面以灯和纪念碑为主要构成因素。这两个因素在同时出现之时已便构成一对矛盾,即带表暖之灯与象征冷之纪念碑的对立。而后两因素以潜在的方式在二次解构下相互转化,将原有的矛盾不断消解,使双方在不断进注与抽离中相互融合,当然,原有的形式也会随之重新构筑,整体的矛盾被转化于一体的和谐之中,最终以最纯粹的方式将本真的存在猛然抽置于观者的视线之中。

具体来看(图9),从一到二灯泡被完全消解了,原初的状态被矛盾的转换所移略,而纪念碑则相对变得丰满,且其上出现了明显的红色,这个颜色也正是灯泡在解构中所转化到其上。此时的纪念碑也不再是单纯的冷色调,而是有一丝温暖以照耀,这当然也和当时的历史、社会背景有关。回到纪念碑表现的本身,这种转化也是纪念碑本体的一种解构的表现,除去有代表意义的灯泡的温暖的滋润外,纪念碑本体不完全的冰冷被激发,存在本身的微弱的赤热在生长,其从体内进行再解构,将纯粹性的存在一些而出。再看原有灯泡之间连线中央的红色把手,其柔软的形态被彻底解构成红蓝对比的几何形体,其转变的形式可以看作是与灯泡的矛盾解构一致,毕竟其也是灯泡之间联系的附属品。灯泡、把手与纪念碑之间的矛盾,在解构之下变得柔和,在原有个体逐渐消逝之下,进注于对方之上,使整体在保持最基本的画面语言对比之下,呈现出一种更为自然的和谐的统一体。与此同时,原有两灯泡之间的线条变成了带有明显节奏感的有一定力度的曲线,以最大张力限度的方式充斥于画面之中。看似纷乱的摆动破坏了原有的宁静,实际上它是以一种强烈的态势将事物最本真的存在抽离出来,以最纯粹的方式展现于观者之中,让这段纯粹性的接触体验可以直击心灵,最终可以对“存在”留下纯粹的忆象。

包括吕佩尔茨的一些雕塑,像《大卫》这件作品(图10),我们可以明显看到大卫的左腿与右腿的差异,左腿的结构性解构与右腿较为自然的呈现形成对比。这种对比之下的矛盾并非直立体现,而是以另一层的解构之下融合于原本的相互呼应与支撑的双腿之中,这种矛盾也就在不断的潜性分解与合成中减弱(这里的减弱并非是指视觉知觉之上的完全削弱,而是指从大卫内部生长出的纯粹性接触之下的减弱,亦是一种自然的和谐的生长性增强)。而双腿的矛盾的碰撞又包含在其不正常的人体比例之下,形成更大的“内包网”。这之下的解构与矛盾的消化和两腿之间的反差对比是一致的,只不过给人的视觉差异并没有两腿那么直接与明显。而这一切最终的融合,形成了大卫,一个鲜活的不能再鲜活的生命,带着纯粹性的体验,屹立在这纷杂的环境,冥视远方。

四、超越时空维度的矛盾与重构

如果说上面谈到的矛盾更多的是指在同一时空维度下发生与进行的,那么接下来我们将看看吕佩尔茨在跨越绝对时间与空间秩序下的重新组合的画作,这部分作品也是他一生中很大的一部分。1981年的《傍晚》(图11),画作中大致出现三组人物形象,即画面左侧(以观者为基础而言)一手拿报纸戴鸭舌男子,其后方一男童,画面右侧为两男子形象,一戴礼帽一手执礼帽。要注意的是,这里所说的是人物形象而非人物,因为这里的人物是不在同一绝对时间性下的出现,也就意味着特征相似人物可能为同一人的不同维度下的体现。回到表现的本身,通过颜色透明度控制的呈现,使画面中三成年男子,尤以右侧二男子为甚,表现在非同一时间性下,如(图12)中所示蓝色男子的表现,但是却又集中于相对的统一的空间之下。而画面的空间在此并没有静止下来,以立体的背景和较为平面化表现的人物组合,以右侧二男子为例,形成了不同空间维度的叠加。除了环境与人物表达手法上的多重空间之体现,在环境与环境本身也发生着这种错乱的矛盾。画面右下角红蓝色格子砖的出现,如(图12)所呈现。它不是以正常的透视去追寻纵深之感,而是以完整平面的方式拔地而起,将原本地面的形态与背景的柜子自然的平面合二为一,又与画面后方立体感明显的红蓝房檐形成反差性关照,原有的空间被彻底打破,这种打破并非是生猛的锤击,而是一种解构下的超越,一种柔和的在不同平面上的视知觉的反复拉伸。当上述所有的因素在一定秩序下以组合,便形成了我们现在所看到的画面,超越了绝对的时空,但一切却显得又不那么唐突,甚至自然得好似可以真实发生。此外,在人物面部的表现上,以中间的男童为最,其不仅没有清晰的面孔,就连孩童身上的天真也一丝不留,只有充满着伤痕的暗淡的形态,这也正是吕佩尔茨所表现的战争给人们造成的巨大的创伤,这种痛苦在一时间很难治愈,包括其画面上充满着很多划痕似的笔迹,都是当时社会、生活的一种最为直接的剖析性的呈现。吕佩尔茨通过色彩透明度控制、透视等一些绘画技法的使用,以平面与立体、真实与透明之间的反差对比,将矛盾引入超越时空限制的维度,最终收归于和谐的一体之中。存在在此时已为纯粹的存在,以直接的剖陈引入观者的眼帘,一种内部的呼应也就此发生。

接下来,当我们走出表现形式本身的时空超越,进入更进一步的更为强调内容母体下的超越,便看到了一种历史与现代的碰撞,亦是一种时间与空间的超越。《阿卡迪亚》便是很好的说明(圖13)。阿卡迪亚本身是希腊神话中的乌托邦之境地,但是在吕佩尔茨的画面中却并非想象的世外桃源。画面中鲜艳的跳荡的色快与痛苦的人物、甚至是有些污浊的氛围形成鲜明的对比,打破原有的秩序,阿卡迪亚没有了普桑笔下的古典主义的美感,虽然普桑的画中(图14),恬静的“乐土”之上也笼罩着悲凉的情调,但是他的悲凉却化于古典主义柔和的沉重之中,而吕佩尔茨则是以强烈的反差,突破了原有的宁静的秩序感。在“冷酷”的对比下,原有的田园诗意被现代与古典的冲撞所不断侵蚀。而这种侵蚀,并不是一种完全压抑的、极度悲观的渲染,取而代之的是一种跨越历史时间性与自然空间性下的解构与转化的共存,在最极端的碰撞下,虽然现实与古典的悖论显现无疑,但与此同时的生命本体内部的积极也被唤醒。就像画面中鲜艳的色块的指引与画面右上角远方天空的表达,给人以压抑下的积极、矛盾下的和谐。而画面下方中央的门,又好似古典与现在的穿梭之门,将双重时空和谐地置于同画面之中,也给了存在的出现以一种可能的机会。虽然,最终给人的呈现并非理想的境地,但是在跨越维度的时空的不断突破下,一种纯粹性的存在的力量感从内部被激发出来,给人以反思。

而《裸背》(图15)一画,则更为明显地呈现出多重矛盾与结构。画面中一扭曲的裸体身躯在不断被解构与重组,头与身的背离、上身与下身的反向支撑、面部与背部的突破、手与手及脚与脚之间的肢解等。一切的不可能突破了一切所谓自然的秩序,以自身本体的生命支配着独自的存在,此时超越了一切时间与空间可能的约束,也就意味着在这里没有所谓的时间与空间,时空在此时无限的自我生长着,又在不断交织过后以瞬间消融。而吕佩尔茨画面中的人体,也因在此之下而走向最原始的纯粹性存在,暂且抛开时代背景的影响,这种看似痛苦的解构当然会有伤痕的一面,但这也恰恰是存在中真实存在的一面。

五、结语及模型建构

最后,我们以《静物与天使》这幅很有意思的画综合地总结下各因素与其之间的关系以结尾。这幅画的组成是有凹凸画板的综合构成,在看似无序的结构中“肆意”拼布,最终又构成同一平面,这也是最初一层的解构与时空的重新塑造。回到画面本身,整幅画面分为六小个画面以上下两排的形式呈现,其中有抽象的表达,也有较为具象的形体的呈现,整体看似在没有关联的秩序中相互碰撞、各自经营,而实际上它们的排布是有序的、是具有理性的。六小画面以两对角线与中央构成上下倒置的三角形关系,如(图16)右侧所示,其中蓝线上的画面以表现静物,红色三角形之上的内容则为天使的呈现。两个三角形交叉倒置,形成一个回扣的整体,构成《静物与天使》。同时,这里存在着一个很有趣的现象,蓝线上本来应该为具象的静物以抽象的形式表达,尤其是下排中央的画面,没有具体的样式,只是有节奏的点、块、面的交错;而处在红线上本来不存在的实体天使,却以具体的形态以视人。两三角之间不仅构成明显的反差,其每个内部也构成更为本质的对比。在双重解构与不同层面的本体突破后,矛盾转化了,在原有对象的形体之下消解了。静物变为了纯粹的静物以存在,天使变成了生命的本体以呈现。接着,静物与天使之间原本的界限变得模糊,二者在相互交织中构成了新的平衡的和谐的整体。纯粹性的存在伴随着纯粹的接触的体验而得到,并在猛烈的对比中迅速抽离,又回到了形式之中。但是,此时的形式,已经是关怀之后的形式,是直觉、思觉、意识的溶解与叠加,是生命本体由内而外的绽放。这种,超越之后的非线形回归,也是吕佩尔茨给我们带来的一种极致的体验,天使与静物在此时除去其特有的所指意象外,呈现着同样纯粹的存在性。

吕佩尔茨的画作与创作过程,不仅是形象的精神分析学中的意象以叠加,也是原有形式的不断解构、突破、转换与回归。他的表现手法不仅是德国新表现主义的代表,也受早期德国新客观社的表达方式等诸多风格影响,但最终呈现出他独有的风格,一种非古典主义语言的古典派、非表现主义语言的表现派,非传统抽象主义语言的抽象派。看他的作品,就好似在听圣桑的《动物狂欢节》,在跳荡的矛盾的音符下,以强烈的音调与节奏的反差将矛盾在碰撞中不断转化与溶解,使真实的存在从生命本体的内部激发出来。虽然这种看似在单纯狂欢下的乐章里蕴含着一丝丝调侃,但反而是这种调侃,将一切接触变得更为纯粹与直接,因为在调侃之下是极端的碰撞,而正是这种本质的冲撞与解构,超越了原有的一切。吕佩尔茨亦是如此,他将物象的形式以解构,通过纯粹性的接触,将充斥着的矛盾不断消解与转化,并通过自身思觉力量的转移去激发出物象本体的生命的激情。“艺术的对象就是自由的具体的心灵生活,它应该由心灵的内在世界显现出来”?譿?訛,而吕佩尔茨画中的对象,最终的突破与回归,也正源自物象本体内心世界的显现,即本质的存在的揭示与回归。尔后,终以超越下的终极关怀呈现并回归于其创造的形式,而此时的形式也便是物象由内到外的纯粹性的存在在超越时空与本体之上的呈现。在这个过程中,吕佩尔茨与物象本体,都在经历着海德格尔所言的“我意识到了一切行为与我的自我的聯系,也就是说,我把自己在其杂多性中的一切表象意识为我的统一,该统一在我的自我性自身中有其根据”?讀?訛,只是其中有的是被动激发,有的是主动转移,但是,这些都是纯粹性的存在得以显现的基础。此外,在这个过程中矛盾的充斥与极端境遇的营造也就不可避免地带来了某种压抑,但在这压抑之下,迸发的是生命本体内部的激情,也就是所说的压抑下的积极。这种感觉也好似德国早期浪漫主义风景画家弗里德里希的风景画(图17),艺术家在孤独地徘徊下仍留有最旺盛的阳光。

此外,本文也试图将吕佩尔茨画作呈现的整个过程以一模型来呈现(图13)。其中,三角体为最基础的单元,代表其表现的物象,即原有的存在形式。随后,吕佩尔茨开始解构物象,以纯粹的接触,不断进入物象的内部。并与物象内部充斥的矛盾相互碰撞,不断消解与转换,直至触及到物象内部最为纯粹性的存在。也正是这种存在的触碰,使其在物象本体中由内到外的自发的激长,但最终又和谐地统一于吕佩尔茨所创造的“形式”之中,即灰色三角形的体现。同时,这个过程在三角体密闭空间的框定下进行,也将压抑下的积极感给人以更为直接性的体验。另外,灰色三角形的设计蕴含着两个层面。一是将其平面性与三角体的立体性以错位叠加,即此时的灰色三角形可以看作是三角体的三个平面直接的平面化组成并与三角体的立体存在相互叠加,以此象征超越时空与生命本体的终结关怀,即通过灰色三角形的植入,产生一种向前的运动趋向,即生命本体超越的一种表现。二是灰色三角形在第一层意思下,即超越时空与生命本体的终极关怀之下,它又猛然地以自然、和谐的形态呈现在人们面前,即吕佩尔茨的画作的呈现“形式”。而此时的“形式”也是在非线形超越的回归之下,包含着最本真的纯粹性的存在。

如果我们再往外走一步,站在一个更大的维度下去看,也就出现了(图14)的模型。长方体一方面象征吕佩尔茨的作品呈现的整体形态,另一方面表现我们观者、吕佩尔茨与物象实际上都置于这一长方体之中,三者之间是相互交融的关系,同时,在超越一般的维度下,所存在的便是长方体中单纯的三角体的存在,即纯粹性的存在的代表,此时这种存在的表达以长方体的限度与三角体的单纯形式的对比为基础变得格外强烈,回归下的意义也便随之更为突显。一切的形式在此时都便是以单纯的存在的本体为存在表现,而长方体的框定,也让其置于了另一维度的限定之下,这里有人、也有它之本体,二者之间的关系也是一定意义上的二次限定。但当我们突破这层限制之时,即在长方体之外的更大的维度下再去观看这一切时,纯粹性的存在会以更为独立的方式自我生长着,本体的心灵世界也会以更为自我性的方式突显着。这也许就是终极关怀之后的纯粹性的存在的自我延续;也是在进入吕佩尔茨作品后,又随着他的元素猛然抽出之后,给我们的一种空间的延留。

吕佩尔茨就这样用他的作品,带我们一步步追寻纯粹性的存在,一步步触及最本质的存在,也一步步回归于最本真的存在。而与此同时艺术精神也便随之回归。