协同监管:国外研究与实践新进展及借鉴

2019-12-09和军黄子龙

和军 黄子龙

摘 要:监管作为一种当代政策工具,其意义是指导和调整被监管者的行为活动,以实现既定的监管目标。本文从传统政府监管存在的问题出发,通过国外学者的研究成果,论证了当前传统政府监管所面临的挑战,并以“监管空间”“监管资源碎片化”等监管新理论为引入点,探究了发展协同监管的意义。虽然发展协同监管模式有助于完善监管理论与提升实际监管效果,但在协同监管的实践过程中,仍存在监管资源难整合、多元利益主体难调节、社会普遍信任缺失等问题。因此,在构建我国协同监管体系时,明确了增强政府主导、发挥私人监管作用以及培育新型监管机构的体系构建原则,并给出了具体发展建议。

关键词:协同监管;监管空间;监管资源碎片化;私人监管

中图分类号:D523.4 文献标识码:A 文章编号:2096-5729(2019)06-0041-08

一、传统政府监管所面临的挑战

政府监管实践最早可以追溯到19世纪的美国及部分欧洲国家,在经历漫长的发展与改革过程中,政府监管逐渐成为国家的重要治理工具。典型的政府监管模式是利用一定的科层制度搜集信息并制定政策措施,以规范社会秩序并提供公共产品及服务等[1](P200)。直到20世纪70年代,石油危机导致众多经济合作与发展组织成员国发生财政危机之后,人们才第一次在意识层面上对政府监管提出了异议,对其监管能力产生了质疑[2](P174),并逐渐引出政府监管的发展进路,由政府单一式监管模式转变为多主体协同监管模式。例如,英国在撒切尔夫人担任首相后,将发展重点集中在私人投资方面,促成公共部门与私人部门之间建立起协同机制。美国里根政府则实行新联邦主义,精简政府权力并将权力下放到地方政府,同时缩减地方政府补助,以降低政府财政压力。而地方政府在缺少财政补贴的情况下,努力寻求与私人部门合作,此时越来越多的私人部门有机会参与公共事务,而公私部门的合作也越来越频繁。

在晚近的政府监管研究中,许多传统政府监管批评者认为政府对市场的干预过大,并且已经影响到了社会福利,需要回归市场本质减少不当干预[3](P83)。从规范监管理论来看,政府监管存在的最大问题在于经济效率低下和市场失灵问题严重。对于经济效率而言,经济学家们常使用帕累托效率(Pareto efficiency)和卡尔多-希克斯效率(Kaldor-Hicks efficiency)进行描述。其中,帕累托效率表明一种状态,是在不减少其他人福利的前提下,使某人福利增加。卡尔多-希克斯效率是描述财富最大化及分配效率问题,可以解决大部分监管政策都有赢家和输家的状况,更接近现实情况,只要受益人在补偿了利益受损人之后,整体社会福利提升就是具有效率。而政府监管效率低下的原因在于政府对市场的了解不足,无法准确纠正市场主体行为。长久以来,都有学者认为,相比于市场,政府部门一直处于信息劣势地位[4](P404)。例如,在网络型公用事业服务领域中,往往提供服务的企业比政府对本产业的运作、成本状况了解更为透彻,可以更高效地改善与提升产品和服务。无论是理论上还是实践中都表明政府监管失灵是普遍存在的[5](P21)。政府监管失灵的原因一方面可能是监管主体在制定法律法规时就存在问题,另一方面可能是监管法律法规在实施过程中存在问题。例如,某些监管法律法规的制定可能是利益集团转移的产物,从社会福利角度而言没有任何价值。或者某些监管政策的制定是建立在一開始错误的判断基础上,导致监管政策制定方向出现问题。美国学者凯斯·桑坦斯则使用了“监管国驳论”一词对政府监管失灵进行了描述,认为某些监管政策其制定本身并没有错误,只是使用了错误的规则与方法导致监管目标无法实现[6](P407)。例如,在环境监管方面,美国政府为了保护环境,要求企业使用最新技术的规定,导致大量缺乏技术的企业无法正常运营,阻碍了产业发展;最低工资标准虽然可以一定程度维护公平,帮助部分工人,但却伤害了社会最弱小群体,将其排除在就业市场外等。此外,从专业性和技术性角度而言,政府监管还存在非市场失灵问题,比如政府监管往往需要付出高昂的成本,其本身就扭曲了市场并产生低效率问题。例如,美国食品和药品管理局为了禁止向牛饲料中添加乙烯雌酚,每年将花费13 200万美元的监管成本;美国职业安全和健康管理局对丙烯腈的管理,每年将花费3900万美元的监管成本;美国国家高速公路交通安全管理局对高速转向管柱保护的维护管理,每年将花费105 000万美元[7](P520-522)。

随着国外学者对监管理论的研究不断深入,人们充分意识到了政府监管在实现监管目标时具有较大局限性。例如,随着技术的发展及新业态的产生,政府会建立更多的监管部门以解决公共政策问题。而监管部门的增多则引起人们对政府部门实施有效监管能力而产生担忧[8](P1343),一方面新监管部门的建立需要花费大量时间,监管的效果具有未知性;另一方面新部门的建立需要消耗大量人力与资金,可能导致社会福利损失。因此,有关“去中心化监管”(de-centred regulation)思想逐渐涌现,政府监管模式的合理性及目标实现能力正受到极大挑战。

二、国外协同监管研究与实践新进展

(一)协同监管的理论基础

1.监管资源碎片化与监管空间。在传统政府监管出现众多问题与监管局限性后,国外学者就此问题展开了研究,创造出许多新的监管理论以对传统政府监管失灵问题进行解释,包括:监管资源碎片化和监管空间等[9](P75)。监管资源碎片化指监管资源不仅仅局限于法律、法规,还有市场组织、信息技术等因素。因此,对于政府监管而言,除了基本的法律以外,政府同样可以利用其他资源获得与法律监管相当的监管效果。而正是因为其他主体具有这些监管资源,因此多主体的协同式监管可以弥补单一的政府监管所存在的缺陷。监管空间理论源自于Hancher和Moran的论说,由于监管是多种监管权力的博弈结果,因此在一个监管空间内,不同监管主体的文化背景、知识技能以及可支配资源等因素的不同,将影响整个监管空间内各监管主体之间的互动。同时,在一个监管空间内,由于监管资源呈现碎片化状态,因此被监管企业可以通过其所拥有的信息和组织能力,获取非正式的监管权力,而该种权力可能对正统的监管规则产生影响。例如,某个产业中的企业是被监管对象。但是,大量企业所组成的行业组织可以出台相关行业准则反向影响监管机构的监管政策制定。即在一个监管空间内,不仅存在监管主体和被监管主体,还存在许多政府与非政府组织,这些主体与组织之间纵横交错,彼此之间相互依存、相互影响。

2.私人监管。国外对于监管研究大部分集中在政府监管,即“公”部分,而对于私人监管,即“私”部分研究较少。在少量私人监管文献中,对于私人监管主要集中在监管政策制定,如行业标准、技术标准等方面,极少探讨私人监管在监管政策实施及监督方面的作用。然而,从社会经济发展角度来看,自国家产生以来,就有许多家族及企业,在特定时期内对国家进行了影响或者控制[10](P27),已经开展了私人监管。私人监管的优势在于,其运作模式不一定需要法律授权,更具有独立和自主性。即使私人监管主体不具有法律所授予的正式权力,但是能建立一套监管体系,包括制定标准及监督合规性等,在没有其他政府部门的协助下,仍可以实施监管措施,其专业性也高于政府部门[11](P56)。例如,信用评级机构所制定的信用评价标准完全是信用评价企业自身制定,其专业性远强于公共部门,在社会中也更具有影响力。

3.互联网技术发展对协同监管的影响。在互联网技术发展与普及之前,国外对于协同监管的概念及发展趋势仍在理论探讨阶段。然而,在进入21世纪以后,随着互联网技术的高速发展,互联网用户数量越来越多,线上交易的激增使政府部门开始担忧其安全性[12](P51)。由于通过互联网进行交易,相比于传统线下交易而言,交易双方难以知晓对方身份,其信息非对称性更强,因此需要一个交易双方共同信任的中介机构以保证交易的安全运行[13](P104)。对此,政府监管部门也认识到了自身监管能力的局限性,需要联合社会监管资源和主体,包括企业、非政府组织甚至是消费者。由于依托互联网技术而发展出的新型业态,有别于传统业态监管环境,因此国外监管部门在实行协同监管时,均对协同监管进行了一定创新,包括:监管标准制定、监管系统内的反馈与监督机制、监管执行机制等。例如,在监管标准制定方面,英国成立金融服务管理局对互联网交易进行监管,主要以加强教育为主要监管方式[14](P4-138)。

(二)国外协同监管实践

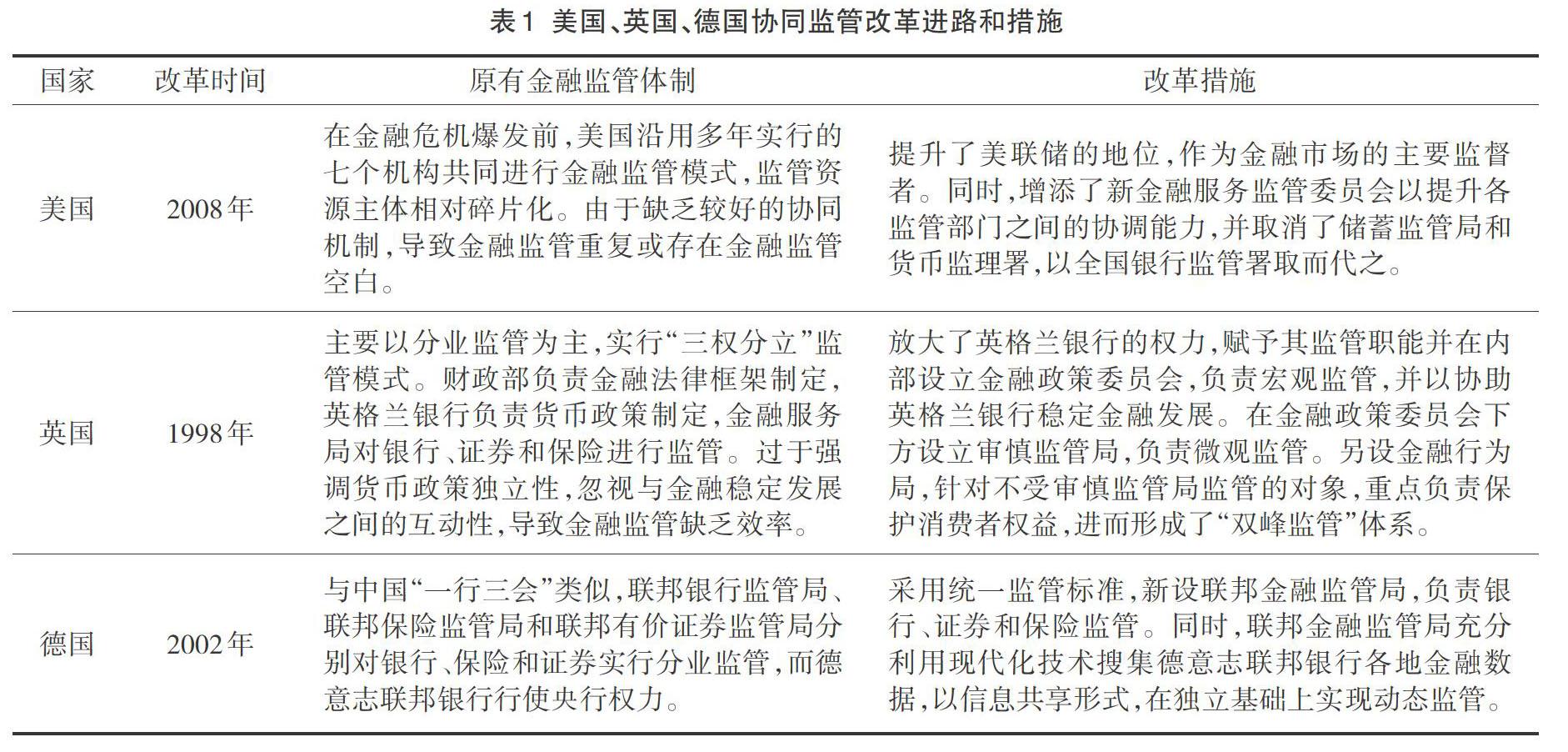

1.美国、英国、德国金融协同监管实践。美国、英国和德国作为经济发达国家,其金融监管体系及稳定性较强。同时,也是世界上较早进行金融改革,使用协同监管的几个国家,其金融协同监管改革路径与措施如表1所示。其中,美国金融监管的协同机制包括:法律明确各监管机构的职责。美联储(FRS)、货币监理署(OCC)、联邦存款保险公司(FDIC)、信用合作社管理局(NCUA)及储蓄监管局(OTS)轮流担任联邦金融机构检查委员会主席,联邦金融机构检查委员会对金融系统进行统一监管;英国在2000年出台《金融服务与市场法》,要求英国金融服务管理局(FSA)与国内外金融机构进行合作,并建立信息共享机制。央行副行长兼任FSA理事会理事,FSA主席兼任央行理事会理事,双方初步建成协同互动模式。英格兰银行、财政部、金融服务局三方以月为标准召开研究会,对彼此的政策变化影响进行协商;德国在2002年出台《综合性金融服务监管法》,要求金融监管局和央行参与金融市场监管论坛,初步建成二者的协同互动机制。同时,双方签署备忘录,明确各自监管职责,通过建立信息共享机制实现监管数据的传递与共享。此外,为降低监管成本,要求金融监管局在全国各地不再设立下属机构,转而由央行在全国的分支机构负责监管,但是金融监管局可以随时进行现场检查。而央行搜集到的数据在经过处理后要提供给金融监管局,金融监管局则不需要再进行数据搜集活动,以降低监管成本并提升监管效率。

表1 美国、英国、德国协同监管改革进路和措施

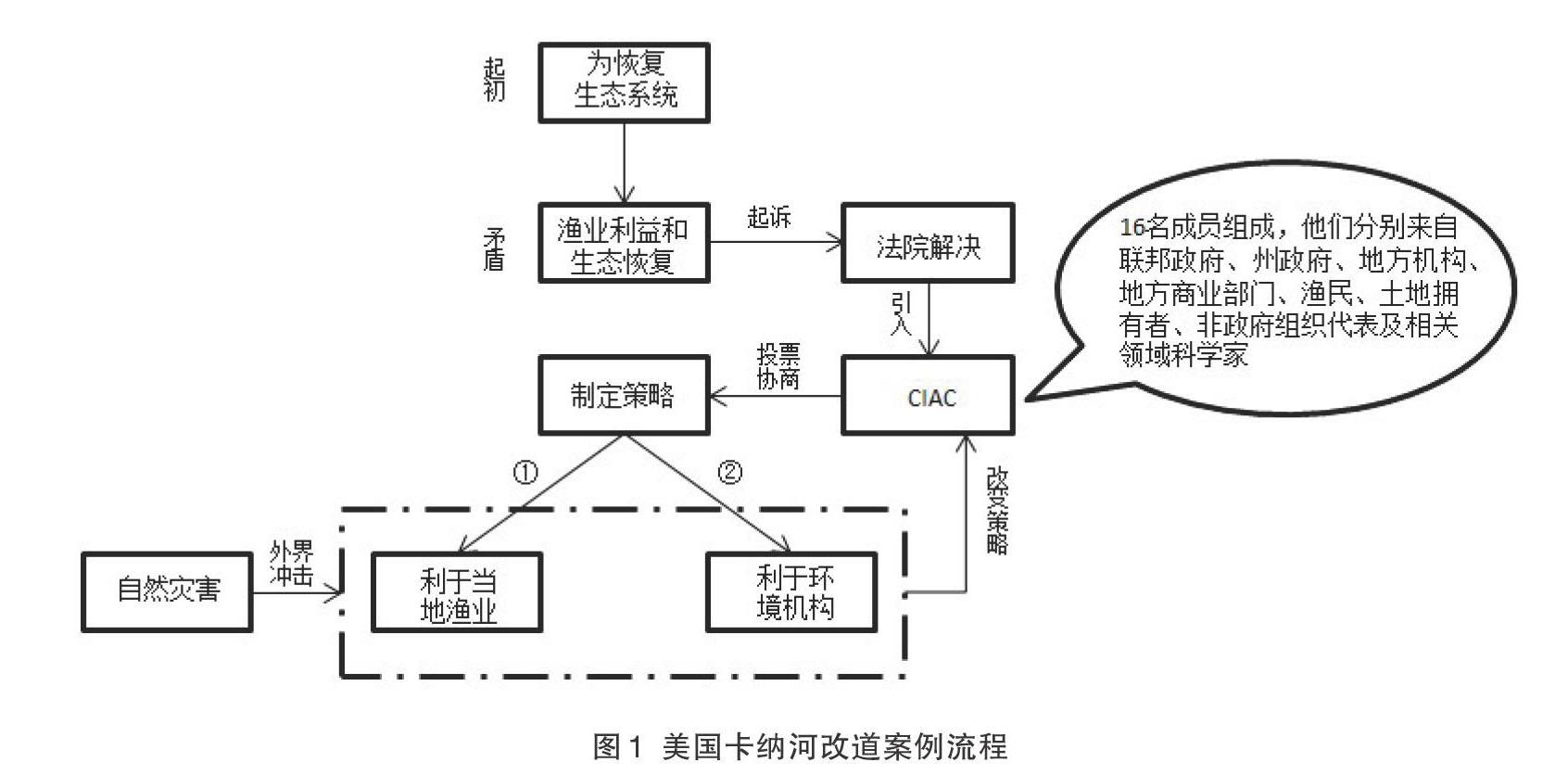

2.生态环境协同监管案例——美国卡纳河改道[15](P125)。(1)美国卡纳河改道协同监管过程(图1)。为了恢复路易桑纳州的生态环境,当地政府决定通过河水改道的方式,将更多的淡水引入当地河流,以恢复以往的生态系统。但是,在此项目实施中,最大的阻力在于当地渔民和环境机构之间对于栖息地恢复大小问题。渔民担心过多的淡水引入将改变河水含盐量,进而影响渔业发展,而州政府和土地拥有者则赞成引入更多的淡水来解决湿地损失问题。对此,美国政府成立了卡纳河改道机构咨询委员会(Caernarvon Interagency Advisory Committee)以协调各方利益。卡纳河改道机构咨询委员会(CIAC)由16名成员组成,他们分别来自联邦政府、州政府、地方机构、地方商业部门、渔民、土地拥有者、非政府组织代表及相关领域科学家。CIAC想从科学的角度将淡水引入,让相关利益者制定年操作计划以便完成恢复沿海生态环境的目标。因此,CIAC使用了协同监管的方法来降低各方在河水改道过程中的利益冲突。CIAC的协同措施包括:每年至少举办一次公开会议,与技术委员会讨论河流改道后的影响,了解当地相关利益者的担忧,找出利益冲突点并尝试达成协议和共识。环境机构和科学研究院每年以报告的形式发布相关数据。当相关利益人有其他信息需求时,相关利益人可以通过合同的形式聘请该项目以外的专家为其提供服务。尽管监测数据表明当地的渔业产量一直呈现上升态势,但是当地渔业代表一直表示他们的牡蛎饲养河床已经被河水改道所破坏。事后,CIAC也官方承认了牡蛎养殖场遭受到破坏,因此需要寻求解决办法。因此,CIAC决定使用投票方式解决该问题。起初,CIAC决定制定盐浓度标准以实现当地渔民利益最大化,但是随着几次大规模的自然灾害产生,使得CIAC又改变了决定,重新对生态环境恢复策略进行了调整,更加偏向环境机构。

图1 美国卡纳河改道案例流程

(2)案例协同监管总结。第一,CIAC的协同监管模式已经体现了包容性、科学性、公正性、透明性、审议性以及合法性等特征。但是,由于协商式的监管模式,导致此项目花费时间较长,从开始到结束历时25年,表明该项目的协同监管模式十分低效。这是因为该项目中并没有显著的共享利益,即使某些共识的政策被提议用于协同监管计划之中,也仍然不可行。因此,在协同监管中,如果有明确的赢家或者输家,那么输家势必不会参与。而不满利益分配者将寻求其他解决方案,例如本案例中渔业代表多次起诉,而不是努力通过协商解决问题。第二,在协同监管过程中,如果參与主体众多,势必将产生多种利益冲突。当外界因素改变时,有时会引起“小决策专制”问题,例如该案例中,当多起自然灾害发生时,迫于政治压力,CIAC改变了最初利于渔业者的策略,转而制定利于环境机构的政策。而对此CIAC的解决方式是使用内部调节机制以及为利益受损者提供相应的补偿,以保证项目的持续运营。第三,即使该项目运作过程中,改变了水域的盐含量,但并没有对渔民的收入造成过多影响。可是,现实情况是渔民仍和科学人员的判定产生了分歧,导致项目运作进程减缓。因此,从该项目的协同监管过程中还可以吸取解决分歧的经验办法。例如,加强对利益相关者的教育,为其提供更好的教育可以有效减少某些问题的敏感度。利用已经被证实的知识去解决分歧点,可以很快达成共识。

综上所述,从该案例的协同监管过程中,可以得出以下经验:协同监管模式应当考虑各参与方的利益,其策略的制定要体现包容性、科学性、公正性、透明性、审议性以及合法性。对于有分歧的环节,可以通过现有的科学证据对其进行说服,以降低相关利益者的敏感性,通过内部调节方式及时解决利益冲突。如果多次协商仍没有达成共识,可以通过投票方式解决。但是,对于利益受损者要给予一定的补偿。

三、协同监管实践难点与问题

(一)市场对资源分配调节存在缺陷,地方监管资源碎片化整合难

由于传统政府监管存在失灵及效率低下等问题,致使20世纪80年代新公共管理理论兴起,市场化运作模式逐渐成为经济运作的主导方式,大量由传统政府负责监管的事务和活动交由私人部门等其他监管主体负责。市场化的运作模式在一定程度上消除了政府监管的低效率与高成本问题,社会整体监管水平得到提升。虽然市场可以通过“无形的手”指引社会资源进行再分配与调节,尽可能地实现资源最优配置。但现实是市场的调节机制也存在一定的“度”,而在此“度”之外,市场资源分配也可能出现失灵。例如,在现代市场交易中,存在大量的信息不对称问题,容易导致资源分配失灵。同时,目前世界各地普遍存在区域发展失衡,财富收入差距明显且分配不均等问题,这也是市场失灵的体现。因此,市场对资源分配调节的缺陷将削弱协同监管的内涵与本质。其原因有如下两点:第一,市场参与主体是逐利的,即使市场主体都是“理性人”,但在利益的驱使及人类自身生理和心理能力的限制下,市场参与人也可能进行某些“非理性”行为;第二,当前的市场并非是完全竞争市场,市场中总是有一个或者几个主導主体,而这些主体为追求自身利益最大化,往往不愿意与其他主体进行平等协商,会依靠更高的权力压制其他主体。例如价格竞争等。因此,在现有的市场主导体制下,协同监管的实践缺乏有利的外在环境,在实际应用过程中,将受到利益获取和分配等因素的阻挠。此外,当前社会主要监管模式是以分业为主,不同产业、地域均存在分割监管状态,社会监管资源碎片化特征显著。而协同监管的实现路径之一是通过整合社会监管资源,进而再分配资源以协同各方利益达到协同监管目标。但是,监管资源的整合可能导致部分主体监管权力的相对减少,因此对于已经适应分业监管的社会体制而言,想要通过整合监管资源实现协同监管将面临较大阻碍。

(二)多元主体利益、权力冲突难以调节,无法形成稳定的协同监管关系

社会协同监管的顺利实施依赖于多元主体是否能够达成一致目标,并且该目标的一致性不仅仅体现在选择策略的一致性,还应强调的是多元主体在行动执行方面的一致性。虽然利益相关者的多样性对于协同监管是有帮助的,但是要在不同利益者之间达成协议非常困难。因为来自不同部门的利益相关者会依赖特定领域的语言或者文化,进而对主体之间的交流产生挑战[16](P127)。在多元主体协商过程中,每个主体都会根据自身利益目标提出条件,在利我的框架内进行协商,不同主体之间的利益难以出现交集。即使在一个协同监管系统内就某些监管策略与方针达成一致,但是参与者也可能出现“搭便车”问题,在执行方面不予配合,同样难以达到协同监管目标。此外,多元主体的监管权力效力等级的不同,也是导致我国协同监管关系难以维持的重要原因。例如,当前我国社会监管模式以“强一元主体”为主导形式,政府监管在市场经济中具有绝对的权威。在某些领域中,政府可以通过行政强制性手段阻止社会其他组织群体参与到协同监管当中,进而影响最终的协同效果。而在协同监管过程中,“强一元主体”的主导形式使得政府监管主体的公权力远大于其他社会性监管主体的民间权力,往往导致少数的意见政策压过大多数的意见政策。此外,社会性组织群体发展缓慢及在社会协同监管中的地位作用有限,同样不利于建立稳定的协同合作关系。例如,在法律和法规的限制内,社会性组织群体在建设与发展时,除了需要进行必要的注册和登记之外,相关法律还对人员配置以及经费等方面设立诸多门槛,致使我国社会性群体组织发展缓慢且质量不高。而在社会性组织群体实施协同监管政策时,其实质更像是接受政府所派发的任务,只是政府监管职能的一个延伸,缺乏独立性和自主性。

(三)协同监管体系建设缺乏顶层设计支持,社会普遍信用缺失

社会体系的改变与升级是一项复杂的系统性工程,不仅需要充分考虑到不同利益主体的权益,还需要根据实际存在的收益和弊端进行比较与取舍,以协调不同主体之间的利益纠纷。而协同监管体系建设的难点在于需要协调具有不同社会、政治、经济及文化背景的多种主体利益,因此需要一个具有高瞻远瞩的战略发展计划为社会协同监管体系建设提供必要的指引方向,而这正是目前所欠缺的。当前,我国政府已经意识到在社会性改革过程中政府主体的重要地位与作用,并施行了一系列的简政放权政策以减少政府干扰,为社会其他组织发挥其职能提供了一定必要空间。但是,目前的简政放权领域主要集中在行政审批方面,而某些重要产业、领域及社会大众所关注的部分仍需要进一步改革,以便更加充分地发挥其他社会性组织的监管资源与能力。而影响社会协同监管体系建设的另一个重要因素是信任,Saba Siddiki等(2017)的实证研究表明,多元主体之间的信任对协同合作具有正向作用,而隶属关系则对协同合作具有消极作用[17](P863)。的确,信任对社会的繁荣发展意义非凡,一个社会的诚信度越高,政府、社会及公民之间的合作就普遍,信任可以提升整个社会的凝聚力,是实现协同监管的重要前提。然而,当前我国社会信任普遍缺失,不仅表现在人与人之间,同样也体现在公民与政府之间,尤其是类似食品安全等方面问题的频发,使得政府公信力逐步下降。部分地方政府的逐利性,使得官民关系紧张,均不利于我国建设多元化的社会协同监管体系。

四、启示与借鉴

(一)协同监管对我国监管体系构建原则的启示

协同监管是在传统政府监管发展达到瓶颈时而产生的新型监管模式,从整个监管理论体系来讲,协同监管与政府监管属于并列关系,二者互补,都是为了实现监管目标,确保社会经济高效、健康发展。从协同监管内涵来看,协同监管其实是公共监管、私人监管及其他监管模式的总和,通过调和的方式将不同利益主体联合起来共同采取监管行动的过程。但是,协同监管不等于混合监管,无论是政府监管,还是私人监管,它们彼此之间必须要有一定的明确界限,以便明确职责,避免重复监管及监管政策冲突。同时,对于协同监管而言,仍需要国家及法律、法规为其授信,提升监管的权威性,因此政府监管在协同监管中必须扮演主导角色,而其他私人监管方式只能作为政府监管的补充,是完善监管体系与产业的关键要素。在执行方面,协同监管也不是静态、单主体、单方面的监管,而是需要不同类型的监管主体以动态形式,在监管中不断协调与互动,以达到实现不同监管主体所制定的监管目标。

当前,我国社会经济发展迅猛,对监管的改革需求强烈。而鉴于协同监管已经在西方国家取得了一定进展和成果,因此将协同监管机制引入我国监管体系中势在必行。同时,出于政治监管与社会发展程度考量,采用协同监管方法,协调不同经济主体的利益,也是促进社会和经济和谐发展的重要手段,符合现阶段我国发展理念。但是,当前我国协同监管的社会基础仍不够充分,在协同监管体系引入方面,仍需加强政府的主导能力、发挥私人监管作用及鼓励新型监管机构加入我国监管体系建设。

(二)完善我国监管体系建设建议

1.明确政府监管核心地位,突出政府在监管中的领导作用。第一,加强我国监管法律、法规建设,为监管主体提供必要的法律依据以及保证监管效力。科层制的政府监管模式深入人心,以法律为核心的传统政府监管在社会中具有较强的信服力,因此完善监管法律、法规对规范监管产业具有重要意义。但是,为了与协同机制模式实现无缝对接,建议在制定以及修订监管法律、法规时要体现开放性原则,即制定整体监管核心框架,具体内容由相关监管机构或者私人监管机构通过协商和探讨等方式来不断完善,防止监管政策制定过于死板。第二,充分利用互联网技术优势,增强监管部门之间的信息传递,打破信息孤岛问题,创造高效、协调的监管模式。对于传统政府监管模式而言,逐级审批的行政流程以及层级信息传递模式极大地限制了监管效率,已经难以满足当前市场对监管的需求,因此加强政府机关部门的信息建设势在必行,需构建信息畅通型一体化政府。同时,在协同监管模式下,由于私人監管机构与政府监管机构并不是互相独立的监管机构,需要二者以动态形式协同监管,因此打通私人监管机构与政府监管机构之间的信息壁垒同样重要,例如将私人监管机构接入政府监管机构系统或者开放政府监管机构的监管系统,为社会提供监管查询等服务。第三,在政府监管机构掌握核心监管要素时,适当简政放权,优化监管手段,为私人监管机构发挥作用提供更充足的空间。例如,政府监管部门可以先确定监管重点,比如重点监管产业的运作方式、企业的财务信息等,而具体的实施措施,下放到其他私人监管机构执行。私人监管机构可以利用自身技术优势和行业优势更好地实施监管程序,实现监管目标。

2.发挥互联网技术优势,培育更多私人监管主体。协同监管理论及发展应用充分说明了监管主体已经不再限于国家政府及相关机构与部门,由于监管资源的分散式分布状态,使非政府以外的主体变成监管主体成为可能。通过互联网技术创造或者培育新型私人监管主体,并与政府监管主体共同构建网络状的协同监管体系更有利于实现监管目标。私人监管主体的丰富将有利于补充传统政府监管主体单一监管的缺陷,完善监管体系,拓展监管范围,调动更多的监管资源以提高监管效率。在私人监管主体培育方面,可以利用我国互联网网络用户基数庞大的特性,发展民间私人监管主体,通过大量用户的评价状况对被监管产业进行评价。或者发挥当前自媒体的优势,利用舆论建立相应的社会声誉体系,以市场的影响力来监管被监管产业或者企业的行为,进而建立更加全面的监管体系。具体的培育措施可以从以下几方面开展:第一,发挥政府的威信力,加强政府监管的宣传力度,培养市场主体规范发展意识;第二,发挥媒体宣传作用,充分利用自媒体及其他大型信息媒介的信息传递能力,对监管政策进行深度解读,包括:基本监管内容及违规后的惩罚;第三,建立社会信誉体系,加强企业信誉在市场中的影响作用和地位,让消费者和市场自由选择所需要的企业、产品及服务。

参考文献:

[1] David Levi-Faur and Jacint Jordana. The Rise of Reg- ulatory Capitalism:The Global Diffusion of a New Order [J]. Annals of the American Academy of Political and Social Science,2005(3):200-203.

[2] Harvery B. Feigenbaum,Jeffrey R. Henig and Chris Hamnett. Shrinking the State:The Political Underpin- nings of Privatization[M].Cambridge:Cambridge Uni- versity Press,1998.

[3] [美]凯斯·R·桑斯坦.权力革命之后:重塑监管国[M]. 北京:中国人民大学出版社,2008.

[4] Friedrich A. von Hayek,Law. Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy [M]. Chicago: University of Chicago Press,1982.

[5] 罗伯特·鲍德温,马丁·凯夫,马丁·洛奇.牛津监管手册 [M].上海:上海三联书店,2017.

[6] Cass R·Sunstein. Paradoxes of the Regulatory State [J]. University of Chicago Law Review,1990(2):407-441.

[7] Mendeloff,J.M. The Dilemma of Toxic Substance Reg- ulation:How Overregulation Causes Underregulation [M]. Cambridge:The MIT Press,1988.

[8] Jacint Jordana,David Levi-Faur and Xavier Fernández Marín. The Global Diffusion of Regulatory Agencies: Channels of Transfer and Stages of Diffusion [J]. Com- parative Political Studies,2011(10):1343-1369.

[9] Victor Tadros. Between Governance and Discipline:The Law and Michel Foucault [J]. Oxford Journal of Legal Studie,1998(18):75-103.

[10] John Braithwaite and Peter Drahos.Global Business Regulation [M]. Cambridge:Cambridge University Press, 2000.

[11] ColinScott. Private Regulation of the Public Sector:A Neglected Facet of Contemporary Governance [J]. Jour- nal of Law and Society,2002(29):56-76.

[12] Stuart Biegel. Beyond Our Control?Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of Cyberspace [M]. Cambridge:MIT Press,2003.

[13] Andrew L. Shapiro,The Control Revolution:How the Internet Is Putting Individuals in Charge and Changing the World We Know [M]. New York:Public Affairs,2000.

[14] Financial Services Authority (Great Britain). A New Regulatory for the New Millennium [M]. London:Fi- nancial Services Authority,2000.

[15] Jae-Young Ko,John W.Day,James G.Wilkins,Jermesha Haywood&Robert R.Lane.Challenges in Collaborative Governance for Coastal Restoration:Lessons from the Caernarvon River Diversion in Louisiana [J]. Coastal Management,2017(5):125-142.

[16] OBrien,Liz,Mariella Marzano,and Rehema M. White. The Hazards of Correcting Myths about Health Care Reform [J]. Medical Care,2013(2):127-132.

[17] Saba Siddiki,Jangmin Kim,William D.Leach. Trust, and Social Learning in Collaborative Governance [J]. Public Administration Review,2017(6):863-874.

Collaborative Regulation:The New Progress and Reference of Foreign Research

HE Jun,HUANG Zi-long

(School of Economics,Liaoning University,Shenyang 110036,China)

Abstract:Regulation as a policy tool,its significance is to guide and adjust the regulated subjects behavior activities in order to achieve the regulatory objectives. This paper start from the problems existing in the traditional government regulation and demonstrates the challenges faced by the research results of foreign scholars,and explores the significance of developing collaborative regulation by the concepts of ‘regulation space and ‘fragmentation of regulatory resources. However,although the collaborative regulation model can improve the regulation theory and enhance the actual regulation effect,but in the practice of collaborative regulation,there are still some problems,such as difficult integration of regulatory resources,difficult adjustment of multi-stakeholders and lack of universal trust in society. Therefore,we use strengthen the governments leadership,develop private regulations effect and cultivate new regulatory institutions as the principles of constructing regulation system,and give the specific construction suggestions.

Key Words:collaborative regulation;regulatory space;regulating resource fragmentation;private regulation

責任编辑:赵 哲