五指关节法对T2DM胰岛素腹部注射轮换管理的影响

2019-12-06刘娣王鑫雷

刘娣 王鑫雷

相关调查结果表明,我国成年人中糖尿病的患病率高达9.7%,并且近年来呈逐年增长趋势[1]。胰岛素是目前治疗此类疾病最为有效的方式,但需要患者接受长期注射,但不规范更换注射部位会导致注射部位重复[2],引发注射点局部硬结、红肿等情况,对治疗效果造成影响[3]。因此胰岛素的注射技术会对糖尿病患者病情控制效果及治疗接受程度产生直接影响,为提升胰岛素注射效果,提升注射部位轮换率,降低注射不良反应发生率[4],在本研究对我院收治的2 型糖尿病患者采用五指关节法进行胰岛素腹部注射,对比常规腹部注射轮换法注射效果,结果示下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2016 年3 月—2017 年3 月我院收治的进行胰岛素腹部注射的2 型糖尿病患者62 例作为对照组,其中男35 例,女27 例;年龄为25~78 岁,平均年龄为(55.02±13.72)岁;文化水平:小学及以下8 例、初中22 例、高中或中专20 例、大专及以上12例;胰岛素注射频率:<2 次/d 者19 例、2~4 次/d 者28 例>4 次/d 者15 例。选择2017 年4 月—2018 年4 月我院收治的进行胰岛素腹部注射的2 型糖尿病患者62 例作为观察组,其中男33 例,女29 例;年龄为25~80 岁,平均年龄为(55.14±13.25)岁;文化水平:小学及以下10 例、初中19 例、高中或中专23 例、大专及以上10 例;胰岛素注射频率:<2 次/d 者17 例、2~4 次/d 者29 例>4 次/d 者16 例。本研究由医院伦理委员会审核通过。两者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 入选与排除标准

(1)入选标准:符合1999 年世界卫生组织制定的关于2 型糖尿病的诊断标准;意识清晰;具有一定语言交流能力;病情稳定;注射胰岛素时间为1 个月以上;患者及其家属签署知情同意书,积极配合此研究。(2)排除标准:腹部存在皮肤红肿或皮下硬结;伴随其他皮肤病变;合并严重糖尿病并发症;合并恶性肿瘤;生活难以自理;拒绝配合此研究。

1.3 方法

对照组实施常规腹部注射轮换法注射,干预人员在实施注射前评估患者皮肤状况,并且避开上次注射部位。观察组实施五指关节法的胰岛素腹部注射。所有注射人员均接受统一培训与考核,熟悉五指关节法的注射和轮换方法,并指导患者学位自我定位,参与至注射轮换管理中。具体如下:(1)腹部四分法。将患者脐部作为中心,分腹部为四个区域,其中第一区域为左上腹,第二区域为左下腹,第三区域为右下腹,第四区域为右上腹,在轮换注射时根据顺时针的原则,及第一、二、三、四区域轮换。每个区域注射1 周后进行轮换。(2)五指关节法。以第一区域为例,患者使用右手掌心贴于脐部,五指伸直,以45°向第一区域,手指微微张开10°,每个手指的指尖、关节及指缝相应位置作为注射点。五个手指分别表示周一至周五,指缝处以中指为界分为两部分,表示周六、周日。(3)定位。根据注射当天对于周几选择相应手指和指缝,根据早、中、晚从近心端开始向远心端注射,至下周后(周一为一周的开始)轮换制下一区域。每个新入院的患者根据入院当天对于周几以选择首次注射点。

1.4 观察指标

(1)胰岛素注射部位规律轮换率:责任护士在患者住院期间每天对胰岛素注射部位规律轮换情况进行评价,计算胰岛素注射部位规律轮换率,进行对比分析。(2)胰岛素注射部位轮换知识知晓率:责任护士在患者出院时发放调查问卷评价胰岛素注射部位轮换知识知晓率情况,包含中长效胰岛素注射部位选择、胰岛素注射部位轮换周期和胰岛素腹部注射范围3项内容,每项内容0~100分,≥85 分为知晓。(3)胰岛素注射部位局部不良反应:两组出院6个月后,责任护士对两组进行电话随访,询问患者胰岛素注射部位是否出现局部红肿、皮下硬结,计算不良反应发生率,进行对比分析。

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0 进行统计分析,计量资料用(n,%)表示,采用χ2检验,不适用χ2检验,则采用Fisher 精确概率,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 胰岛素注射部位规律轮换率

观察组胰岛素注射部位规律轮换率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

2.2 胰岛素注射部位轮换知识知晓率

观察组对中长效胰岛素注射部位选择知晓率、胰岛素注射部位轮换周期知晓率、胰岛素腹部注射范围知晓率均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表1 两组胰岛素注射部位规律轮换率比较

表2 两组胰岛素注射部位轮换知识知晓率比较[例(%)]

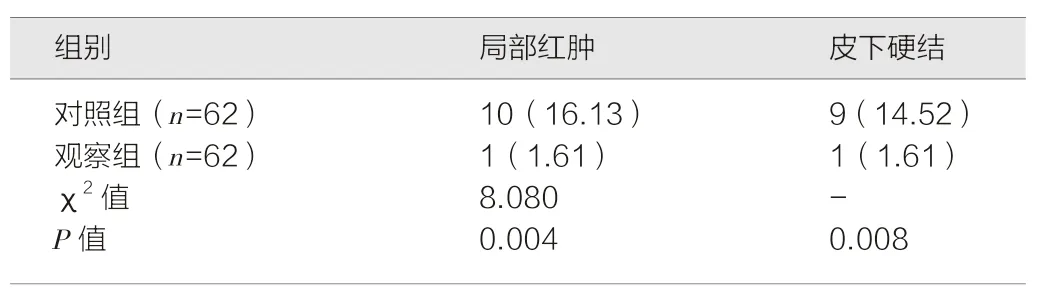

2.3 胰岛素注射部位局部不良反应

观察组胰岛素注射部位局部红肿、皮下硬结发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 两组胰岛素注射部位局部不良反应比较[例(%)]

3 讨论

胰岛素皮下注射是目前治疗糖尿病最为有效的措施,但患者需要长期接受治疗[5],且大部分患者均为居家自行注射,因此会存在注射部位轮换不规范情况,从而引发皮下出血、脂肪增生及硬结等不良反应[6]。有相关调查结果表明,约有40%的患者存在同一部位频繁注射胰岛素现象[7]。五指关节法是将患者的手作为定位工具,通过手指的指尖、关节指缝等进行明确定位,并与星期日程完全结合,利于患者记忆与轮换,操作简单而有规律[8-9]。在本研究中将五指关节法应用于2 型糖尿病患者胰岛素注射中取得了显著效果。

本研究结果可见,观察组胰岛素注射部位规律轮换率高于对照组。表明五指关节法在2 型糖尿病患者胰岛素腹部注射中,可明显促进患者注射轮换。分析其原因主要为,五指关节法将患者的手作为工具进行注射定位,有效避免携带工具的麻烦,仅用手为工具即可实现腹部注射部位的轮换,方便、快捷,易于患者记忆[10-11]。特别是老年人记忆力出现退化,五指关节法合理结合星期日程与手指形态的规律性,患者实际使用时注射点根据指尖、指缝等明确注射点[12],根据每根手指对应日期,帮助患者记忆注射部位及轮换时间,从而更容易记忆和定位,使患者对记忆的依赖性更低,有效避免每次注射部位相同,因而胰岛素注射部位轮换率更高[13-14]。本研究结果可见,观察组注射部位轮换知识知晓率高于对照组。表明五指关节法可明显提高患者注射认知度。分析原因主要为该方法均由接受专业胰岛素注射知识培训的干预人员进行宣教,并且患者参与注射点的定位中,配合干预人员进行注射,从而在提高注射依从性的同时,提升了注射相关知识的认知度[15-17]。此外,五指关节法以手这一患者最为熟悉的部位为工具,有效帮助患者记忆和强化认知,确保每日注射轮换。本研究结果可见,观察组胰岛素注射部位局部红肿、皮下硬结发生率低于对照组。表明五指关节法可有效降低胰岛素注射部位不良反应发生率。分析原因主要为,过往传统腹部轮换注射方法,患者对每次具体注射部位很难明确指出[17],所以会出现注射部位重合的现象,因此注射部位局部红肿、皮下硬结发生的概率更高。而五指关节法简单易学,操作使用方便,患者只需判断周几以及上下午便可随时随地进行定位和轮换注射,并且可避免同一部位重复注射,因此患者不良反应发生率更低[18]。

综上所述,五指关节法应用于2 型糖尿病患者胰岛素腹部注射轮换管理中可明显提高注射部位规律轮换率,增强患者轮换知识知晓率,减轻不良反应,值得推广。