原发性肾骨肉瘤1例报道

2019-12-04王适雨陈守臻朱耀峰史本康

王适雨,陈守臻,朱耀峰,郭 虎,史本康

(山东大学齐鲁医院泌尿外科,山东济南 250012)

骨外骨肉瘤是一种非常罕见的恶性肿瘤,仅占所有骨肉瘤的不足4%[1]。其较常见的发病部位是四肢的软组织和腹膜后区[2-3]。肾脏是一个骨外骨肉瘤的罕见发病部位,截至目前,世界范围内共有30例原发性肾骨肉瘤的报道。在这里,我们报道1例原发性肾骨肉瘤病例。

1 病例报告

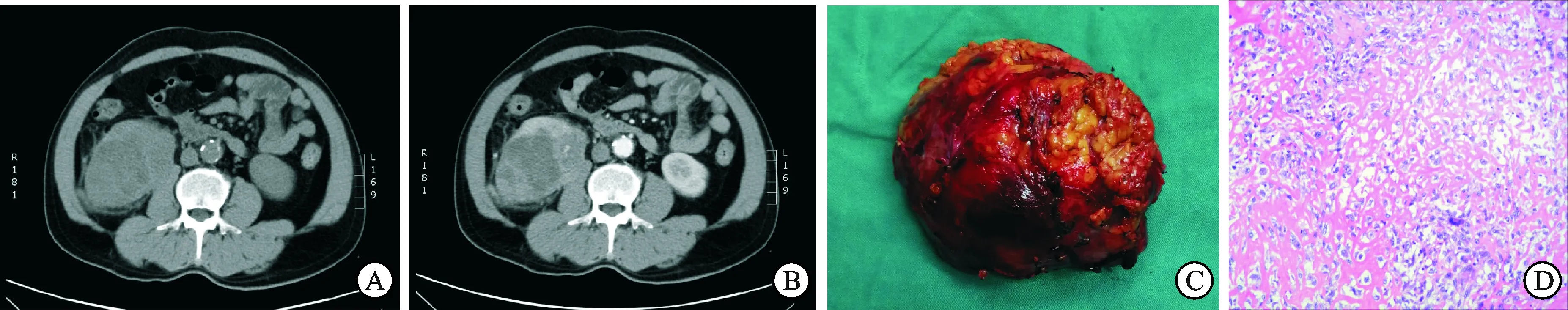

患者男性,65岁,因“右上腹及右腰部疼痛1月余”入院。疼痛呈阵发性钝痛,定位不清晰,疼痛程度轻重不定,常伴发热。不伴寒战,无恶心呕吐,无肉眼血尿及尿路刺激征,近1月体重下降约5 kg。体格检查:右肾区叩痛,右上腹肋缘下可触及质硬肿块,形状不规则,活动度差,触痛及深压痛(+)。尿常规示白细胞及红细胞轻度升高,血生化示碱性磷酸酶及乳酸脱氢酶明显升高。增强CT示(图1A、B)右肾前部见分叶状混杂密度肿块,最大径约9.8 cm×8 cm。右肾上腺区见分叶状混杂密度肿块,大小约5 cm×4 cm,增强扫描呈不均匀强化。右肾静脉内见充盈缺损。静脉肾盂造影(intravenous pyelography, IVP)示右肾及右输尿管未见明显显影。膀胱镜检查未见膀胱内明显异常。术前诊断为右肾恶性肿瘤并右肾上腺转移,右肾静脉癌栓形成。行右肾输尿管及右肾上腺切除术+右肾静脉瘤栓取出术。术中见右肾肿瘤与结肠、腔静脉、十二指肠粘连严重,分离时有较多渗血。癌栓局限于右肾静脉内,腔静脉内无癌栓。肿物标本(图1C)见肿瘤呈实性、质硬,剖面见出血坏死。右肾肿瘤切面积11 cm×7 cm,右肾上腺肿瘤切面积6.5 cm×5.5 cm。术后病理(图1D)可见异形的肿瘤细胞杂乱分布,细胞间可见粉红色类骨质成分,诊断为右肾及肾上腺恶性肿瘤,伴出血坏死,可见较多成骨细胞,结合免疫组化符合骨肉瘤。

图1 原发性肾骨肉瘤患者影像学、肿瘤大体观及病理学图像

A:CT平扫:右肾混杂密度肿块;B:增强CT动脉期:右肾肿瘤不均匀强化;C:肿瘤大体标本:肿瘤呈实质性,质硬;D:病理镜下观(肿瘤细胞体积较大,呈多形性,细胞核内常见空泡,核仁明显(HE,×400)。

2 讨 论

肉瘤占成人原发性肾脏恶性肿瘤的大约1%,原发性肾脏平滑肌肉瘤最为常见[4-5]。而原发性肾骨肉瘤则非常罕见。其临床表现与肾癌相似。包括季肋部肿块、腰痛、体重下降等,肉眼血尿少见。膀胱镜检查及尿脱落细胞学检查一般无异常。血液学检查常见碱性磷酸酶升高,而患者无明显骨骼病变[6]。CT检查常见肾脏巨大肿瘤,密度不均,其内可见“日出”样放射状高密度钙化影,为该疾病较为典型的影像学表现[7]。IVP常表现为集合系统受压而出现充盈缺损。在显微镜下,肾骨肉瘤内可见多种形态的肿瘤细胞,包括梭形细胞、破骨细胞、上皮样细胞、多核细胞等。钙化的类骨质成分可多少不一。免疫组化对该疾病的诊断价值较为有限,因为常常需要极长的时间对标本进行脱钙处理。

本例患者主要临床表现为患侧腰腹痛及体重下降,症状与体征均无显著特异性。CT检查中未见明显的骨样密度影,无“日出现象”,与巨大肾细胞癌CT表现相似。MRI检查也无法提供特异性提示。我们曾考虑给予患者CT引导下经皮腹膜后肿物穿刺活检术以明确诊断,但本例患者术前评估可以完整切除肿瘤,遂最终未行穿刺活检而直接按肾癌行手术治疗。因术前未考虑到骨肉瘤的可能性,术中肿瘤体积大、质硬、粘连紧密,腹腔镜下难以抓取和分离,造成手术不顺利。因而对于巨大肾脏肿瘤,快速消瘦,AKP和LDH显著升高但又未见明显骨骼系统病变的患者,即使影像学检查未见肿瘤内明显的骨质成分,也应当考虑到原发性肾骨肉瘤的可能性。

肾骨肉瘤较肾细胞癌恶性程度更高,肿瘤细胞侵袭性强,易侵透肾被膜和肾窦,从而侵犯肾周围结构和出现远处转移。疾病诊断时,常已处于晚期(约90%患者术后病理分期为pT3-pT4N1M1),给治疗带来较大困难,因而出现预后不佳的情况。术后平均存活时间仅为8~22个月。同时,有研究者指出,该疾病若能早期发现,早期手术切除,其预后较肾细胞癌无明显区别[8]。该例患者术后1年复查恢复良好,无复发转移征象。