认知社会语言学视域下的反讽语篇识解

2019-12-04杨庆云

杨庆云

(北京师范大学 外文学院, 北京 100875)

一、引言

随着Kristiansen和Dirven编著的《认知社会语言学:语言变体、文化模式、社会制度》(De Gruyter Mouton 出版社“认知语言学研究”系列丛书第38 卷) 一书的出版,认知社会语言学作为一个融合了认知和社会因素的语言学分支正式诞生,而且将“社会、认知、语言”三者融为一个有机整体进行考察。Harder 也指出,当前出现了“the social turn in Cognitive Linguistics(认知语言学的社会转向) ”[1]1。核心期刊《现代外语》也在2019年的第3期组织出版了5篇认知社会语言学研究的论文,都在一定程度上呼应了Hollmann的观点“认知社会语言学是认知语言学与社会语言学的结合,是向社会语言学领域拓展的结果”[2]533。在认知范式框架内,认知是由人类所有思维结构和过程构成的整体,包括人类所有的知识活动,而语言是融合于人类整个认知系统中的心智知识系统,人类的语言能力是认知的特殊组成部分,构成了其他众多认知能力的基础[3]39-40。同时,认知又是一种社会现象,人也是社会的一部分,语言的具身化不仅仅是心理具身化,更是社会情景性的一种形式。认知语言学所理解的语言概念及其基本结构也关系到社会和文化情境下的认知[4]3。因此,关注语言的普遍原则和人的认知规律的认知语言学也不得不承认语言意义并非孤立存在的,而是在人类互动交际中产生的。从本质上讲,社会、认知和语言三者是相互连接、相互依赖和相互作用的。一方面,语言的创造和使用都离不开作为主体人的记忆、对比和判断等认知能力;另一方面,人们借助思维和语言认知世界。而且,一个词汇或语句的产生以及所有认知活动都受到相应的社会和文化环境的制约。从认知和社会文化的角度理解语言意义,分别建立在原型性和传统性的基础之上,由于原型性和传统性基于同样的认知原则,而传统性是一个社会范畴,这样所有的认知和认识框架都必定带有社会以及社会文化的印记[5]100-102。反讽语篇的显著特征是“辞里”与“辞面”意义的分离,而真正的交际意图却常常隐没于“辞面”,要识解“辞里”的潜势意义,必须调动交际双方共享的社会认知知识。从认知社会语言学的视角,本文考察认知和社会因素在反讽语篇识解中的交互作用,期望为社会语言学、认知语言学和语篇分析提供一个可参考的分析视角。

二、反讽语篇中语义与语用的分离

我们知道,语用学研究把言语交际中说话人传达的意义主要区分为两个层面:字面意义和会话含意,说话人传递的意义不同于或多于字面意义,Grice称之为会话含意。会话含意是说话人在遵守合作原则的基础上故意、公开触犯某个或多个准则来传达的隐含意义,是可推导的,具有可取消性、不可分离性、不确定性、可推导性、非规约性等特性。反讽是隐含义的一种,它诠释了当字面意义违背了所谓的合作原则时,人们依然可以察觉出反讽意味。反讽语篇的显著特征是语义与语用的分离(discrepancy),外显“辞面”语篇和内隐“辞里”语篇的双重意义并存。具体而言,“辞面”命题与语境的不一致,现实与预先期望的不一致,以及语言形式的“辞面”与意义潜势的“辞里”的不一致。例如:

King Claudius: …my cousin Hamlet, and my son …how is it that the clouds still hang on you?

(国王:我的侄儿哈姆雷特,我的孩子……为什么愁云依旧笼罩着你?

Hamlet:Not so, my lord, I am too much in the sun.

(哈姆雷特:不,陛下,我已经在太阳里晒得太久了。)

(Act 1 Scene 2, Shakespeare’sHamlet)

对话中,国王用了两个称谓my cousin和my son来称呼哈姆雷特,cousin标记的是国王和哈姆雷特之间的旁系亲属关系,而son则标记着直系亲属之间的亲密关系。国王先用了cousin,而后因意识到他和哈姆雷特之间的尴尬冷淡关系,转而改用了my son来体现他对哈姆雷特的关心,目的是为了笼络哈姆雷特的感情。哈姆雷特采用my lord的称谓来回答国王,表现了他不愿接受这种现实和亲密的感情,而只是承认他们之间的君臣关系。接着用了一句反讽“我已经在太阳里晒得太久了”,而son与sun同音异义,哈姆雷特正是利用这种同音异义的反讽委婉地表达自己对杀父娶母叔父的愤慨。“too much in the sun/son”表面意思是“在太阳下晒够了”,而“辞里”却隐含着“做儿子太久了”。

关于反讽语篇的双重意义(“辞里”与“辞面”),国内外学者有很多研究,已经达成共识的观点是“辞里”意义,即说话人的交际意图,需要听话人进行语用推理而生成的语意[6]17。然而,关于反讽语篇识解的过程,还仍然存在纷争。语用学的代表Grice认为,说话人的交际意图是在“辞面”的基础上进行的,因此语篇的实现是经历了由“辞面”到“辞里”的一个过程[7]; 另外一些学者如Gibbbs等则认为,不需要以字面义作为基础,隐含义可以直接被识别[8]。而介于两种观点之间的认知语言学的代表Lakoff和Johnson,以及认知语用学的代表Sperber和Wilson[9]都主张:即使是字面意义的识别,也需要依赖一些额外的推理策略。反讽的理解是需要遵循一个“心理检索”的过程,需要经过一个从“辞面”到“辞里”的跨越,是两个阶段的过程,理解反讽比理解直言句的时间要长[10]493,[11]200。综观前人的研究可以看出,反讽识解的研究过多地聚焦于“辞面”和“辞里”两层面的意义。事实上,在上面的对话中,除了字面义(在太阳下晒得太久了)和隐含义(做儿子太久了)外,对话交际中还传达出第三层面的意义——话语者的用意(speaker intent /motive),在本反讽语篇中则是“屈做儿子太久、不认可叔父做父亲、忍无可忍的愤懑情感”。说话人可能持有的、间接传递的这种用意或用心可称之为“社会心理效应”( socio-psychological effects)[12]7。显然,反讽语篇的识解不仅需要“辞面”和“辞里”的交互作用,还需要关注交际者的发话用意。反讽语篇拥有“辞面”和“辞里”双重含义,在句义上是“自足”的,即命题意义是完整的,语篇意义是连贯的。但是,承载非命题意义隐没于“辞里”的才是反讽要表达的真正的交际意图,这种暗含的情感意义的获得并不是无条件的,而是需要激活交际双方共享的社会认知背景知识,进行心理搭桥,在心智中建构一个可被接受的认知世界,才能识解语篇。

三、反讽语篇的认知社会识解模式

Kierkegaard认为:“在反讽之中,万物被看做虚空,但主观性是自由的。万物越是虚空,主观性也就越是轻盈、越是无所牵挂、越是轻快矫健。对于反讽来说,万物皆为无,但是‘无’可被这样看,也可被那样看……神秘的‘无’是对于表象来说的‘无’,虽是‘无’,却又有丰富的内容……这里我们看到一个贯穿所有反讽的规定,即现象不是本质,而是和本质相反。”[13]222在他看来,反讽是缺失表象意义的“所言非所指”,这为反讽语篇的识解披上了神秘的外衣。显然,要实现反讽语篇的连贯和识解,只关注“辞面”和“辞里”的双层含义还不够,还需要探察话语者的交际意图。鉴于此,本文借助社会语言学的言语交际理论和认知语言学中的突显原则,分析反讽语篇的建构和识解机制。因为反讽是语言交际的产物,而言语交际一直是社会语言学的重要构成部分[14]145。在社会语言学视域下,言语交际要遵循一定的社会交往规范,交际双方运用自己的语言知识和非语言知识的社会文化背景来表情达意和理解对方。反讽的必要条件之一是话语必须暗示某种先前的期待、标准和常规在某种程度上被违背[15]53,反讽语篇表达的是一种态度,反映的是交际主体的社会意识形态,交际者的情感、判断态度和交际主体间的权利、亲密程度等社会人际关系。因此,反讽是依赖于根深蒂固的社会规约的言语交际。同时,反讽语篇作为智者的语言选择,也是认知的产物,因为反讽需要启动交际双方的认知突显机制才能被识解。在认知语言学中,表达突显原则的有“prominence”(突出),“salience”(突显) “foregrounding”(前景化),“profiling”(侧面化)和“highlighting”(强光化)等。这些术语概括起来表达的是一件事物或它的某一个侧面在其他事物或其他侧面的陪衬下被突显、被关注。就如我们观察环境中的某一事物时,通常把环境作为衬托或参照点,而环境中的某一事物就会在我们的知觉上突显。从理论上来说,反讽语篇的社会认知识解模型应该是社会互动模型和认知模型的整合。在Harder的研究中,社会互动模型指的是某个特定社会群体心理共享的、影响或支配其社会互动行为的社会结构。Lakoff把认知模型界定为对认知无意识思维的高度结构化或模式化,并总结人类依凭结构来组织知识和表征现实的认知模式有4种:命题模式、隐喻模式、转喻模式和意象图式模式。据此,结合认知语言学的突显原则和反讽语篇的特征,本文将反讽语篇识解的社会认知模式分为类比突显、相邻关系突显和意象图式突显。

具体在反讽语篇中,“辞面”意义与语境一起构建了识解反讽“辞里”的特定社会群体心理共享的社会认知模式,是识解反讽的背景。而在反讽语篇中突显出来的语言形式“辞面”与意义潜势“辞里”的种种不协调是突显的前景。在认知突显的导引下,表面毫无瓜葛、南辕北辙的“辞里”“辞面”与人们对社会文化规约、社会身份、意识形态等社会认知概念的认知互动起来,共同推动汇编字面信息而传递隐含交际意图的功能,捕捉到反讽的潜势意义,诸如嘲笑、谴责、亲昵等情感态势,引导听者激活话语与作为背景的社会结构之间的关联,形成一个统一的认知世界,这样就能获得语篇的连贯性[16]359。因此,激发了交际双方拥有的相同或相似社会认知模式的启动,为反讽语篇的识解提供了必要的条件。

(一)类比突显

从认知视角来看,反讽可以是具体映射具体、抽象映射具体以及抽象映射抽象的类比。在反讽语篇中,锚定于“辞面”的某突显概念与 “辞里”的关键概念,在某些特征上是相近或相似的[17]82。讽者通过类比,使得两个概念的共性和异性特征突显,成为判定和识解反讽话语的认知参照点;继而通过参照点的引导,建立心理路径,识解目标概念[18]16。基于相似或相近特征的映射结构,反讽语篇通过类比“辞面”突显概念间的特征,激活人们对“辞面”概念的引申联想,突出相似与相异的特征,从而实现反讽的睿智且诙谐的语用功能。具体可参看下例:

蜀简雍,少与先主有旧,随从周旋,为昭德将军。时天旱禁酒,酿者刑。吏于人家索得酿具,论者欲令与造酒者同罚。雍从先主游观,见一男子路中行,告先主曰:“彼人欲淫,何以不缚?”先主曰:“卿何以知之?”雍对曰:“彼有淫具,与欲酿何殊?”先主大笑,而原舍酿者罪。

( 《太平广记》引《启颜录》)[19]

这是三国时期蜀国简雍与刘备的一段对话。时值蜀国遭遇大旱,为了节约粮食而防止饥荒,颁布刑罚而禁止民间用粮食酿酒。某官吏在一人家搜查出了酿酒的器具,事件上报朝廷,负责定罪的官员认为应当把存有酿酒器具的人比照违法造酒治罪处罚。简雍对此论罪持有不同意见,在一次与刘备一起出巡时,简雍看见一个男子在路中行走,就趁机对刘备说:那个人要奸淫女人,为什么还不把他逮捕。刘备问:你怎么知道的?简雍借此回答说:这个男人身上长有奸淫作案的器官,此案例与索得酿酒器具而以违法酿酒论处是一样的情形并无两样。刘备听后大笑,明白此前议定罪罚失误,而命人释放了那个存有酿酒器具的人。

在此反讽语篇中,就“辞面”而言,简雍以生有奸淫器官就必然会发生奸淫行为为断事原则,要求刘备抓捕那个路中行走的男人。然而,他所运用的这一定罪原则,正是利用了反讽语篇的类比突显:禁酒与禁淫、酿具与淫具以及造酒与行淫的类比,使得刘备幡然自省,认识到“索得酿具”与“造酒同罚”是荒唐谬误的。简雍利用反讽语篇的类比映射结构,向刘备进谏而终被接纳。与“有淫具男人”和“酿酒农家”相关的映射要素参见表1。

表1 映射要素

从字面意义上看,“有淫具男人”和“酿具农家”似乎是两个完全不搭调的概念,那简雍是如何运用一段反讽语篇展示其隐含意义进而劝化刘备的呢?“彼有淫具,与欲酿何殊?”类比突显的是“辞面”“男人”和“酿具农家”的概念相似度与相异度,共同特征是二者都是人而且拥有某种器具,突显了分处于不同概念域的“有淫具男人”和“酿具农家”的类比特征。很显然“酿具”与“淫具”之具,都属于上义概念“具”,但酿具论罚原则与淫具论罚情形大不同。具体而言,“辞面”中的“男人”和“酿具农家”都受制于上义概念域“人”,又分属于不同概念域“性别”和“职业”,因而是既相似又相异。二者互相作用又会激活并引发人们通过认知加工、语义联想、背景知识的调用和推理,使得关键信息融合并突显。虽都拥有某种器具,“男人”受刑罚和社会道德制约不可奸淫,“酿具农家”受国家法令限制不可酿酒。讽者简雍巧妙地利用“男人” 和“酿具农家”概念的相似性做参照点,类比“男人”会奸淫与“酿具农家”会酿酒的联想,进而达到进谏刘备赦免“酿具农家”拥有酿酒器具之罪。类比活动的实现是以事物的范畴隶属度、特征突显度、熟悉度为基础的[20]25,两个概念有相似有反差,更能突显事物的特征,从而理解反讽的真正隐喻意义,实现反讽话语独具的睿智劝谏功能。

(二)相邻关系突显

反讽语篇中的悖谬和矛盾对立是反讽不可缺少的情形。对立反义反讽即是最常见的“正话反说”和 “反话正说”。前者如“没良心的!”“缺心眼的”等表达亲昵;后者如“真贴心啊!”“真有心!”等表达人们与期望相反的批评。“品行”是“没良心”和“真贴心”的上位概念。“品行”这个范畴继续划分,“没良心的”和“真贴心”则位于最坏到最好之间程度连续体的两端,它们之间还有无数节点,而每个节点之间都是某种程度的相邻。“没良心的”和“有良心的”则位于连续体的两个极端,是反向相邻关系。看下例:

刘秀英:大为,你妹妹今天来的这个朋友,人好不好?

何 为:妈,您这话问了我足有二十遍了!我告诉您了,根据报纸上官方介绍,他是天底下头等大好人,浑身上下毫无缺点,连肚脐眼儿都没有。

(宗福先《于无声处》)[21]

这里分属于两个不同概念域的“大好人”与“肚脐眼”看似毫无关系,但是受话者(刘秀英)仍然会认为它是一个连贯的语篇,并正确识解发话者何为的讽意。从认知的视角看,“人”是一个整体的范畴词,可以分为伦理人和生物人,而“好人”和 “坏人”都是伦理人下面的次概念,从最好到最坏之间是一个程度的连续体上的两个反向相邻关系。“眼睛”“鼻子”和“肚脐眼”等都是“生物人”的次概念。可见,“肚脐眼”不过是“生物人”的一个器官。而“好人”和“肚脐眼”的上义概念应该分别是“伦理人”和“生物人”。在关于“好人”的认知模型中,“肚脐眼”只是“好人”这个整体范畴的一个部分,人们通过“肚脐眼”这个部分来认识“好人”这一整体。讽语者把这两个分属于不同认知域的“好人”和“肚脐眼”置于同一语篇,突显了反讽语篇中明显的不协调:“大好人”首先是人,而人应当具备生物人的基本特征——得有“肚脐眼”,如果没有了这个基本特征,所谓“大好人”既已经成了无皮之毛了,连人的特征都没有了,还怎么能称为是“大好人”呢!此句话是用人们对伦理人和生物人的混淆,利用人们对公知共享的社会规则或知识的违背行为[22]84来突显反讽语篇隐含的讽意。在此反讽语篇的识解中,受话者经历了人体的常识知识和背景知识的激发,将分属于不同概念域看似并不连贯的言语片段给补接了起来,不同认知域中的两个缺失联系的概念(“大好人”“肚脐眼”)通过认知突显实现了语篇的言外连贯。受话者根据语篇所呈现的语言形式及相关的背景知识,进行反向推理而实现语篇的解读。

(三)意象图式突显

Saeed认为意象图式是初始层次上的认知结构,是人在对客观世界的感知和身体体验的基础上形成的,它们将我们的生活经验和像语言这样的更高层次的认知语域连接起来[23]43。简言之,意象图式是人类与外部世界形成的一种空间关系(spatial relations),来源于我们与空间相互接触发生关系的体验,是在反复出现的具体经验中形成的概念模式。它把头脑中不同的经验域联系起来,对具体意象及其关系进一步抽象,形成人类认知世界的完整结构。反讽语篇中存在着大量的意象,交际双方一般是拥有共同的社会文化以及语言背景,因此才能调用各种感官来感知和体验讽语所处的时间、空间和语境,与外部环境产生互动性体验,从中体会出讽语作者所要表达的真实意思。Langacker认为从印象上来看,一个情景中的图式是一个次结构,它在感知上比其余部分要“显眼”些,并且作为一个中心实体具有特殊的突显,情景围绕它组织起来,并为它提供一个环境[24]120。看下例:

楚庄王之时,有所爱马,衣以文绣,置之华屋之下,席以露床,啖以枣脯。马病肥死,使群臣丧之,欲之棺椁大夫礼葬之。左右争之,以为不可。

王下令曰:“有敢以马谏者,罪至死。”

优孟闻之,入殿门,仰天大哭。

王惊问其故。

优孟曰:“马者,王之所爱也。以楚国堂堂之大,何求不得,而以大夫礼葬之?薄!请从人君礼葬之。”

王曰:“何如?”

对曰:“臣请以雕玉为棺,文梓为椁,楩、枫、豫章为题凑,发甲卒为穿圹,老弱负土, 齐、赵陪位于前,韩、魏翼卫其后,庙食大牢,奉以万户之邑。诸侯闻之,皆知大王贱人而贵马也。”

王曰:“寡人之过一至此乎!为之奈何?”优孟曰:“请大王以六畜葬之。以垄灶为椁,铜历为棺, 赍以姜枣,荐以木兰,祭以粳稻,衣以火光,葬之于人腹肠。” 于是王乃使以马属太官,无令天下久闻也。

(司马迁《史记.滑稽列传》)[25]

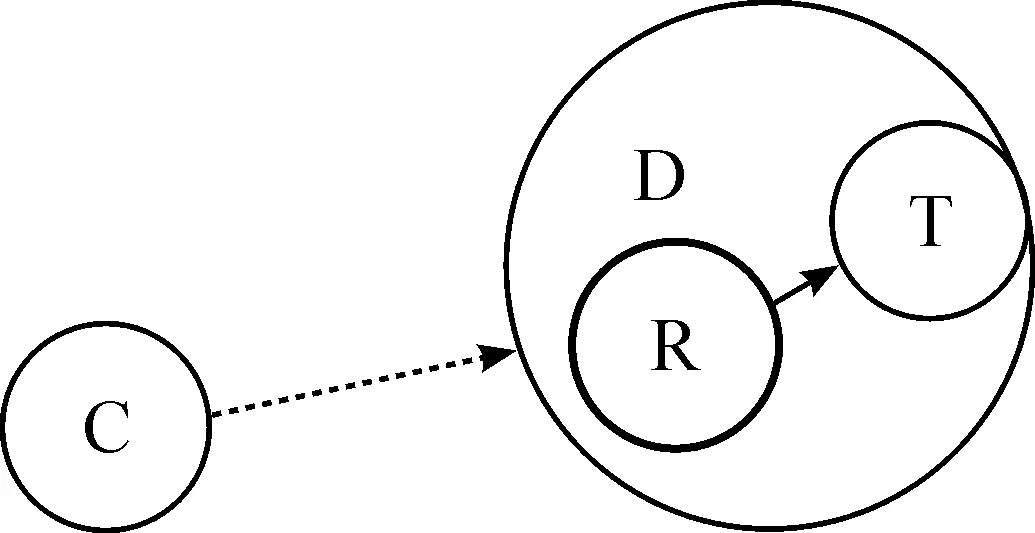

此段语篇共构建了3个意象图式(图1):“尊马”“马贵诸侯”以及“马同六畜”。在Langacker的认知参照点图中的R(Reference point)是认知参照点;T(Target)是在参照点的导引下而激活的认知目标;D(Dominion)是参照点所波及的认知领域;C(Conceptualizer)是认知活动的主体;虚线箭头是认知活动中的认知路径向度[26]6。

图1 认知参照下的意象图式突显

遗憾的是,他的研究语料仅局限于语法结构、话题结构等认知对象,只存在一个孤立的认知参照点,都为显性的客观存在。在反讽语篇中,认知参照点可能是一个,也可能是共同指向某同一认知目标的并列多个参照点组成的参照点群。人们在认知某一事件时,往往会包括很多思维单位,思维上有一个主观视角或参照点作为起始点,然后沿着它向下展开思考,通过心智路径构成一个思维群,在形成语言表达时就能围绕它展开叙述[16]396。本反讽语篇中,多个认知参照点的参照点群R1-Rn突显了3个各自独立又紧密联系的意象图式:“尊马”“马贵诸侯”和“马同六畜”,继而共同激活最终认知目标T(优孟谏王)。具体而言,在第一个意象图式中,R1=衣文绣,R2=居华屋,R3=卧竹席,R4=吃枣脯。这些动态的、连贯的认知参照点都不是孤立的,而是与其他一起相互融合激发意象,连接着始源和目标,共同突显T1=“尊马”这个意象图式。在第二个意象图式中,R1=雕玉棺,R2=文梓椁,R3=楩枫豫章题凑,R4=甲卒穿圹,R5=老弱负土,R6=齐、赵陪前,R7=韩、魏卫后,R8=庙食大牢,R9=奉以万户之邑,这一串形象的认知参照点共同烘托出T2=“马贵诸侯”的意象,突显了优孟建议用大夫礼葬马改为从人君礼葬马,进而构建出楚庄王因贵马而至贱人的荒谬。因此,“辞面”上优孟描绘的在马死之后厚葬马的种种行为所激活的意象,与人们头脑里原有的 “人马有别”“人贵马贱”等社会常理意象相悖,使楚庄王准确无误地得出了结论——我的过错竟然如此荒谬!这是本段反讽语篇的高潮,与其说是优孟的巧言善辩,倒不如说是反讽语篇突显出的两种意象图式的对比和反差,促成了优孟谏王的目的。在第三个意象图式中,R1=垄灶为椁,R2=铜历为棺,R3=赍以姜枣,R4=荐以木兰,R5=老弱负土,R6=祭以粳稻,R7=衣以火光和R8=葬于人腹,一连串的认知参照点导向T3=“马同六畜”的意象,文辞优雅庄重的背后既表达了优孟维护楚庄王爱马的情感,又表达了他诙谐的谏言,强调马死后的最好归处不过是为人所食这个常理。

在本语篇中,3个并列意象又构成了一个意象图式群,每个小意象内有锚定于“辞面”的R1,R2,R3,…,Rn等n个并列参照点,共同指向“辞里”的一个认知概念(T1-Tn),3个意象图式共同烘托出总语篇的认知目标概念(谏王),达成反讽目的。

四、结语

“辞里”与“辞面”相异的反讽识解,不仅与语言层面的理解有关,还与语用以及个人认知能力有密切关系,这一直是语言学研究和现实交际的难题。本文以认知社会语言学理论为指导,论述了反讽语篇中语言形式“辞面”与意义潜势“辞里”的种种不一致,展示了反讽语篇中类比突显、相邻关系突显和意象图式突显3种认知模式下认知和社会因素的交互作用以及反讽语篇的识解机制。本文强调了社会和认知的交互作用以及在反讽语篇构建和识解中的不可或缺性。一方面,讽语者利用交际双方互明共享的背景知识,将自己的真实意图隐藏于词语、格式、句式甚至语调背后,实现反讽语篇“辞面”意义的通达;另一方面,受话者获得讽语者的话语信息后,承担起反讽语篇的识解责任,在认知突显的导引下,聚焦突显的语义和语用不协调的种种情形,反向推理而实现语篇的解读。本文尝试整合认知语言学的突显原则与社会语言学的言语交际原则,来解释反讽语篇的认知识解机制,期望能为语篇分析提供一个较新的思路。