如何书写阅读史

2019-12-02张永堃

[摘 要]阅读史研究与书籍史研究既有密切联系,又各有侧重。潘光哲所著《晚清士人的西学阅读史(一八三三-一八九八)》作为汉语世界的第一部阅读史专著,标志着阅读史研究在中文学界的正式兴起。著者取径阅读史的角度,意欲对西学东渐的历史复杂样态做出恰当的描绘,体现了思想史的研究关怀。为了便于说明,著者造拟“知识仓库”的譬喻,为阅读史的研究提供了一个行之有效的动态框架。不过,就全书的研究旨趣而言,这一框架并非是作为阅读史书写的一般模式而存在,而是一个可以帮助我们展开思考的简明有效的逻辑工具。

[关键词]《晚清士人的西学阅读史(一八三三-一八九八)》;阅读史;知识仓库

[作者简介]张永堃(1988—),男,凤凰出版社编辑(南京 210009)。

何谓阅读史?其与书籍史的关系如何?它究竟是对书籍史研究的批判、转向和超越,还是作为书籍史研究的一个角度、一种补充?一系列的问题,自从上世纪六十年代书籍史研究兴起以来,已有了不胜枚举的探索。潘光哲《晚清士人的西学阅读史(一八三三-一八九八)》一书,虽然主旨并不在于廓清相关的理论迷雾,但既以“阅读史”为名,体现了著者对于“阅读史”的认识,是将相关理论运用于晚清历史研究的一次本土化实践。

一般认为,由费夫贺(Lucien Febvre)与马尔坦(Henri-Jean Martin)合著的《印刷书的诞生》标志着书籍史研究的滥觞。值得注意的是,两位作者有着各自的关怀和取向。对于费夫贺而言,书籍史研究的展开,是作为年鉴学派所提倡的“总体史”研究的一个范例;而主要从事书籍研究的马尔坦则期待从年鉴学派的研究取向中汲取灵感,将书籍研究与社会历史变迁结合起来。毕业于法国国立文献学院的马尔坦自认为是费夫贺的学生,但较于老师,他显然更积极于书籍史这一专门研究领域的开拓。总之,《印刷书的诞生》使一种新的书籍史研究进入人们的视野,书籍史从此不再局限于印刷技术和版本目录学,而是被置于更广阔的社会史、经济史和文化史的研究框架之内。

早期的书籍史研究更多地运用计量方法,对于书籍的生产流通与社会分配图象能做出比较精细的描绘,但对于读者的阅读行为与阅读体验则缺乏讨论。夏蒂埃(Roger Chartier)质疑对计量方法的过度依赖,指出“用传统的计量方法难以给予满意的回答。特别是,当一位读者面对一个文本时,他如何构造其中的含义,他如何把该文本变为自己的东西”

李宏图编:《表象的叙述:新社会文化史》,上海:上海三联书店,2003年,第134页。,强调应对读者与书籍关系进行考察。书籍史也由此开始向所谓的阅读史转向,亦即,从以统计学和社会学为基础的文化社会史转向接受的历史、实践行为的历史和意义重建的历史。但是,值得思考的是,在夏蒂埃提出新的阅读史的研究视角之后,以往的书籍史研究是否因此减弱了其价值和意义?如果答案并非肯定,則此种研究范式的转换,与其说是对旧有研究的超越,毋宁说是一种补充。达恩顿(Robert Darnton)曾提出交流循环的书籍史研究模式,将书籍出版过程中涉及的各方主体(作者、出版商、印刷商、运输商、销售商、读者等),连成一体的网络,以此呈现一个动态的、全面的书籍生命史。此一研究模式旨在回答“什么是书籍史”,却也涵盖了关于读者的探讨。可见,书籍史与阅读史难以截然二分。故学界亦认为“在推动书籍史进入文化史的主流方面,没有人能够比得上夏蒂埃”

[美]林·亨特:《新文化史》,江政宽译,台北:麦田出版,2002年,第19页。,将夏蒂埃视为书籍史研究的一大家。如此,造成了这样一种局面:一方面,西方的书籍史研究转向了更为强调读者角色的阅读史;另一方面,当今通常说到的阅读史或书籍史成果,实际上是一而二,二而一,已经难分彼此

张仲民:《从书籍史到阅读史——关于晚清书籍史/阅读史研究的若干思考》,《史林》2007年第5期。。

目前所见的阅读史研究,很多与其说是“阅读的历史”,不如说是“与阅读相关的历史”,不仅探讨书籍作为文本是如何形成的,也探究书籍作为商品是如何流通的,与书籍史的研究并没有本质的区别。例如安徽教育出版社出版的《中国阅读通史》,根据其研究纲要,主要的内容包括文本变迁与阅读,社会环境与教育对阅读的影响,社会意识与宗教对阅读的影响,学术、知识体系与阅读,中国阅读传统,个人阅读史等

王余光、许欢:《西方阅读史研究述评与中国阅读史研究的新进展》,《高校图书馆工作》2005年第2期。。其中,“个人阅读史”可以说直接关系到读者的阅读行为,而其余部分似乎仍是更侧重于从书籍而非读者的角度来进行讨论。即如“文本变迁与阅读”,实际上是探讨“文本变迁与阅读(的对象)”,这虽然与阅读史紧密相关,但在相关的讨论中我们可能看不到阅读的主体即读者的存在。以这样的类似书籍史的结构撰写阅读史,好处在于可以将书籍的整个生命史予以全面的描述,对于撰写阅读通史这样一部大规模的著作来说,无疑是合适的。当然,其中也有技术条件上的限制,因为直接出自读者之手的史料毕竟有限,尤其是对于古代中国而言,对阅读史的探讨往往只能借助于史书中的书籍目录,个体的读者常常隐没于历史的长河之中。

然而,阅读史毕竟从诞生之日起就有着自己的关怀和旨趣,不能完全等同于书籍史。严格意义上的阅读史,当然应以读者为中心,从具体读者的角度展开。书籍作为阅读的对象,或许在讨论的过程中无法回避,但研究的最终目的还是在于揭示读者一面的情形:读者读了哪些书?他/她为何要读这些书?他/她是如何获取书籍的?在读后又有什么样的心得体会?故在史料允许的情况下,阅读史与书籍史的写作还是应该各有侧重。潘光哲《晚清士人的西学阅读史(一八三三-一八九八)》一书,作为汉语世界的第一部阅读史专著,具有开创性的意义,正如张仲民所指出,潘氏的相关研究“正式打出阅读史研究旗帜”,“标志着阅读史研究在中文学界的正式兴起”

四、读者阅读的体验与感受

此一问题是阅读史关注的核心问题:流变不已的读者群如何建构不断变化的文本的意义?这是本书讨论最多的内容,亦是最难探讨的部分。由于资料的限制,我们未必能够完全精确地建构读者阅读时思想经历的内在面向。因为个人的阅读行为属于私己层域,在这一层域往往不会有充分完整的记录,而留下的记录大多是选择性的,早就经过了阅读者本人的“重建”。因而本书特别指出,要注意读书的时间点与环境等具体面向。如郑观应的意见,即在不同版本的《盛世危言》中有所变化(第1章第3节)。故只有在严格批判的基础上征引史料,才能稍稍逼近本来的历史场景。在精细的个案研究的基础上,本书力图重塑晚清士人多重多样的阅读体验,可见“知识仓库”的丰富储备对读者的意义和价值各不相同。其中原因錯综复杂,或由于思维能力有别,如阅读西书的康有为竟然踏入了现代民主理论实践困境的思考层域,无人能及(第2章第2节);或由于现实关怀不同,如刘鹗与唐才常对于康爱德新闻的报道各自发出了不同回应(第4章第2节);或由于才识性情不一,如陈璜与陈凤光对于同一道考题“守旧不如图新论”,一人只知抄袭所读内容,一人则由阅读所得自出机杼(第5章第3节);或由于成长环境各异,如《瀛环志略》对于曾纪泽和康有为而言,在价值方面不可相提并论(第7章);或由于价值观念相歧,如在《时务报》这方“公共空间”里,激荡着难以调和的思想观念体系/价值系统,斫伤了实现“公共空间”的理想(第4章第3节)。读者基于各自不同的人生经验,根据阅读思考之所得,展开独特的精神/思想活动,或著书立说,或纂辑益世,又为思想界的变迁供应各式各样的动力来源。本书第3章以朱一新的阅读世界为个案进行考察,发现“西学”诸籍是朱一新驰骋“地理想象”的思想动力,他并以“西学”知识来论证传统伦理政治秩序的正当性,批判西方政教之谬误,显现了与众不同的阅读感怀。第4章讨论《时务报》读者的阅读实践,指出读者屡屡以《时务报》刊载的讯息为依据,发言立论,展现了西学“新闻化”的面向;读者也热心向报纸供稿,并有各式各样的意见,报方与读者之间形成复杂的互动关系。第5章展示了科举考试如何迫使应试者“活学活用”阅读之所得。科考所取之人,既有学识出众、立论精彩者,也有毫无主见、专以抄胥为事者。凡此种种,皆显示读者在这方得以自由进出的“知识仓库”里,能够找到自己关心的知识/咨询,成为开展自身独特思考/议论/著书之活动的起点。

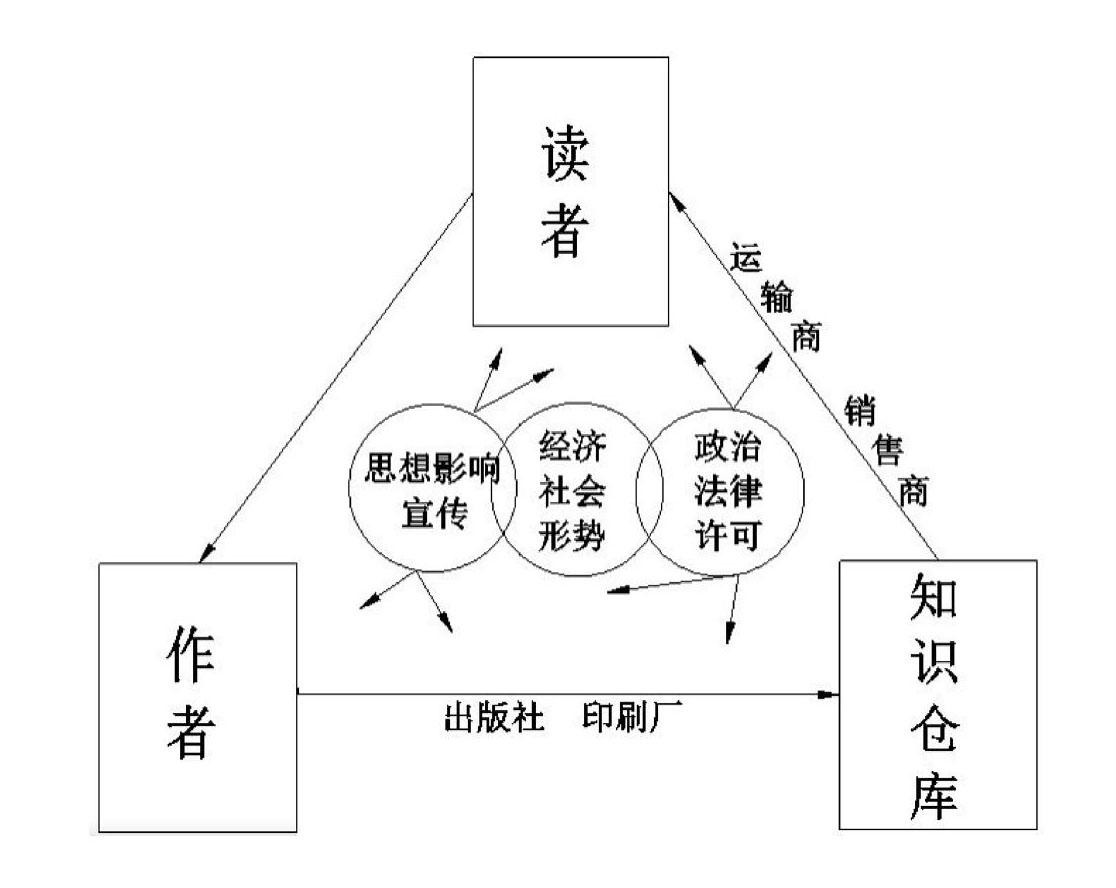

以上围绕着“知识仓库”的四个研究角度,涵盖了阅读实践的整个过程,也即达恩顿所认为的阅读史涉及的五个问题:什么人在读?读的是什么书?在哪里读、什么时候读?为什么读?怎么读?我们甚至可以略师达恩顿之意,东施效颦,仿照他提出的图书“交流循环”模式,为“知识仓库”绘制如下的研究框架:

读者之所以愿意并且能够步入“知识仓库”,受到思想、经济、社会、政治等诸多因素的影响,与出版社、印刷厂、运输商、销售商等众多环节有关;读者积累阅读经验,与其个体的生活历程相交织,创生出新的阅读体会,可以摇身一变而为作者,继续为“知识仓库”的扩充添砖加瓦。

然则,是否可以说以上“知识仓库”的描述框架就是本书对于阅读史研究的最大贡献呢?恐怕不然。著者明确指出,自己的研究并非“理论先行”。为阅读史的研究构建一个普适性的写作模式,实际上并非本书的旨趣所在。相较于理论的建设和框架的塑造,著者本人更为看重其研究是否有益于具体历史知识的增长,并进而强调,书写晚清阅读史的通史并不是此刻学界所能为者。阅读史的探讨还是应该出以精密的个案研究,而不应满足于似可包揽乾坤、俨然脉络分明的宏观描述。士人出入“知识仓库”的动态过程,可以作为研究具体问题时我们展开思考的简明有效的逻辑框架,却未必一定要体现于我们的写作叙述之中。换言之,“知识仓库”这一譬喻本身并不是本书研究想要得出的结论,正如同佛经中的“譬喻说”,它实际上是帮助我们思考理解的一个方便法门。本书除了导论以外,主要是关于阅读史个案的考察,在具体的历史场景和环境脉络之中探讨士人阅读的实践与体验。各章对于士人出入“知识仓库”的过程各有侧重,并没有受限于一定的书写模式。本书以实际行动表明,历史研究不是为了完善某一精心营构的框架而存在;相反,任何的理论思考或框架模式都应该服务于具体的历史研究。在这一治学理念之下,本书最引人注目的特点就是对于史实考证的重视。书中的注释不避繁冗,尽量注记士人开展读书阅报活动的时间地点等信息,并进行细部的史料考订;书末有附录25篇,或断系年,或考史源,以为史论之基。正如已有的评论所言:“此书围绕近代‘西学核心文献的生成和阅读这一主题串联起一系列个案研究,纵然无意建立新的诠释体系,也的确对近代思想史叙述的基本架构和许多常识造成了冲击。”

范广欣:《“西学东渐”与“知识仓库”的建设、使用和更替——评潘光哲〈晚清士人的西学阅读史(一八三三—一八九八)〉》,《政治思想史》2016年第4期。论者虽然没有觉察到本书提出的“知识仓库”中隐藏着完整的解释框架,内含有全新的诠释体系,但一针见血地指出了本书的最大特色在于一系列的个案研究,这正是实证主义史学实践的显著表现。

不过,虽然针对“知识仓库”出入过程的探讨无疑是以读者为中心的阅读史研究,但在具体的历史书写中,我们有可能会不自觉地更多关注“知识仓库”本身的内容,侧重于文本比较与分析基础之上的知识考古学研究。如此,固然可以厘清近代知识的生成过程与思想发展的前后脉络,却不一定非要借助阅读史的研究方法,冠以阅读史的名义。这也是笔者在阅读本书的过程中偶尔会产生的一点困惑。但亦如前文所述,当下阅读史与书籍史的研究实际上已难分彼此,而本书也表明知识生产的过程实际上与知识生产者的阅读经历密不可分,故我们很难严格地界定究竟何者才是阅读史的书写。此外,尤其需要指出的是,在本书的研究中,阅读史是我们进一步观察和理解近代思想史的一个视角,本书可谓作为思想史研究的阅读史,自然也应有自己的关怀所向和理路所在。