运动类APP对大学生课余锻炼行为影响研究

2019-11-29姚正超

文 艺,姚正超

(1.陕西师范大学 体育学院,陕西西安 710119;2云南师范大学 附属俊发城小学,云南昆明 650000)

教育部《2014年全国学生体质与健康调研结果》,《中国青少年体育发展报告(2015)》的调查结果显示,中小学生体质健康状况有所改善,但大学生身体素质继续呈下降趋势,大学生身体素质状况不容乐观,尤其是耐力、爆发力等均处于较低水平。柳磊(2019)研究指出,学生体质健康的测试指标是衡量一个国家高校体育水平的最佳评价指标之一[1]。大学生身体素质状况引发了诸多学者的思考,寻找影响因素,宋琦(2016)研究指出,有47%的大学生课余时间喜欢呆在宿舍上网玩手机,有一部分同学想去锻炼但是没有同伴,一个人没兴趣[2]。顾久贤等人(2016)研究指出,不良生活方式,体育场地设施不足,体育课和课外体育活动不能有效提升学生的身心健康水平,健身意识淡薄是影响江苏省大学生体质健康水平的主要因素。除学业、就业压力外,手机“成瘾”在很大程度上挤占了大学生的运动时间[3]。

随着互联网普及,越来越多的人使用智能手机,手机下载的各种类型的APP为我们的生活提供了方便,也时刻改变着我们的生活习惯。手机“运动APP”拥有可以帮助用户记录运动健身数据、指导运动项目学习、相约好友共同参与运动、公开分享运动数据等功能。例如,步道乐跑、Keep、咕咚、悦跑圈、智能手环等便携式记录装置。随着大学体育课程改革深入与课外体育的链接日益紧密,一些教师将运动APP纳入学生课余体育中,将其作为学生课余锻炼的工具使用,对于学生身体锻炼起到积极促进作用。

1.国内外研究现状

1.1 运动类APP对学生体育锻炼行为的影响

陈佩(2016)研究指出,运动类APP对学生体育锻炼行为有积极影响,学生使用运动类 APP 进行体育锻炼的动机很强,对于运动类APP的激励作用、给予成就感、展示个性和社交有一定黏性;运动类APP能够激发学生身体锻炼的潜在需求,增强学生体育锻炼的意识和行为[4]。

李楠,王晓刚(2016)研究指出,使用运动类APP的大学生对参加课余体育锻炼的态度是积极的,大学生使用运动类APP参加课外体育锻炼的主要目的是为了塑形减肥和促进身心健康[5]。

Victoria A.Goodyear(2019)通过对两所英国学校教育班的100名年龄在13-14岁的学生,进行实验研究,结果显示,学生们使用可穿戴的健康设备——菲比特,可以表达愉快和参与性;在运动中可以设定目标,并完成目标;可以减肥和消耗卡路里;可以通过使用进行交友;可以督促个人完成锻炼任务等[6]。

1.2 运动APP与学生课外体育方面的研究

叶木华(2016)研究指出,教师可以通过结合运动APP布置课外练习,使的学生在课外自觉运动,与课内成绩相衔接。学生通过运动,结交朋友,有助于终身体育锻炼习惯养成[7]。袁晓芳(2017)研究指出,随着运动类APP软件应用不断成熟,可以将该软件应用与学生体育健身活动有效衔接,通过丰富健身活动元素,从而培养学生养成良好的健身习惯[8]。刘金玉(2017)研究指出,通过 APP 手机健身软件可以有效督促大学生利用课余时间进行课外体育活动,提高身体素质和建立积极健康的生活方式[9]。

综上,运动APP的使用能够有效监控学生身体锻炼,促进学生间的情感交流,是完成体育学习的有效手段。运动APP与课外体育运动结合,能够促进学生运动习惯养成、身体素质提升,培养终身体育意识等。

2.主要研究方法

2.1 文献资料法

在知网上以运动类 APP、课外体育锻炼等为关键词进行文献检索,并在图书馆查阅相关的书籍文献,通过对文献资料的整理、研读与分析,为研究奠定理论基础。

2.2 问卷调查法

2.2.1 问卷的设计与选择。在问卷选择之初通过查阅大量与运动类 APP 和体育锻炼相关的文献,参考研究者黄琴兰(2016)编制的问卷[10],并对语句及问题做了简单修改。该问卷的信度和效度较高,能够满足本研究需要。

2.2.2 问卷的发放。对陕西师范大学、西安邮电大学、西安电子科技大学和西北政法大学四所高校的大学生进行问卷调查。发放人群为正在使用或者曾经使用运动APP或可穿戴设备的同学。问卷发放地点:田径场、体育馆、篮球场、健身房等地点。问卷调查分别在清晨、中午、傍晚和晚上四个时间段进行。本研究发放问卷310份,回收问卷305分,回收率为98%,剔除无效问卷24份,有效问卷281份,有效率为92%,见表1。

表1 西安市大学生运动类APP使用问卷调查情况

2.3 数理统计法

运用SPSS20.0统计软件,对问卷调查进行数据整理分析。

2.4 逻辑分析法

过相关调查和实地考察,了解大学生课余体育锻炼情况和使用运动APP的情况及主观感受,研究对调查现状进行分析,为大学生科学的使用运动类APP和大学体育课程改革提出合理建议。

3.运动类APP对西安市大学生体育锻炼行为和态度的影响

3.1 被调查者基本情况分析

3.1.1 被调查者基本情况

对陕西师范大学、西安邮电大学、西安电子科技大学和西北政法大学四所高校大学生进行问卷调查,见表2。

表2 调查人群基本情况(N=281)

由表2调查人群基本情况可知,本次调查结果男性为160人,占总人数的57%,女性为121人占总人数的43%。调查对象性别比例较为均衡。

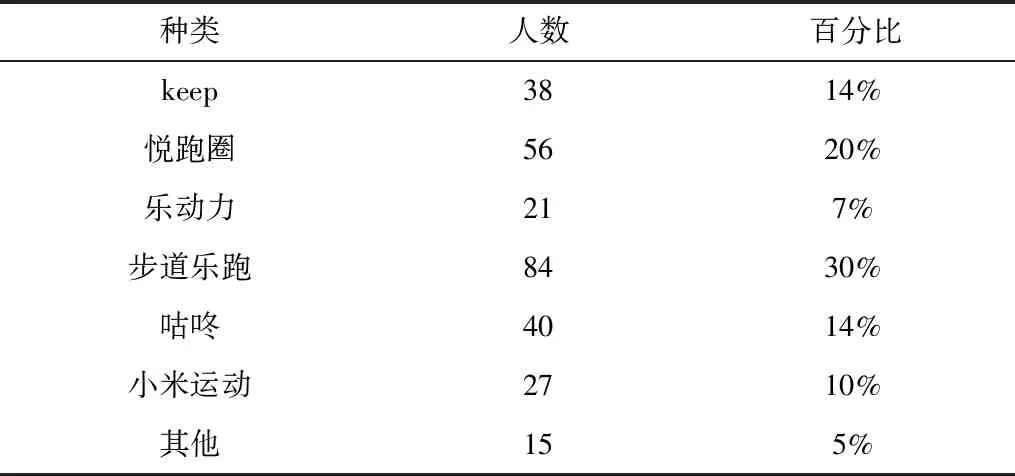

3.1.2 被调查者使用运动类APP种类

由表3调査结果发现,大学生选择使用步道乐跑、悦跑圈、keep、咕咚的人数相较多。调查中,使用步道乐跑的同学均为学校打卡安装,行为较为被动。悦跑圈为校园跑友使用较多的一种APP,具有较好的用户体验;其次是KEEP和咕咚。综上,运动APP的自身设计、激励机制、功能的多样性是多数使用者看中的,在用户需求越来越精准化的情况下,开发符合运动者需求的APP将成为设计者思考的问题。

表3 被调查者使用运动类APP种类调查(N=281)

3.2 运动类APP对大学生体育锻炼锻炼行为分析

3.2.1 大学生使用运动类APP频次分析

表4 大学生使用运动类APP频次(N=281)

由表4运动类APP的使用频次可知,每周使用APP的次数2次及以下的人数较多,占总人数的40.6%,每周使用APP的次数在3-4次,占总人数的37%,每周使用APP次数5-6次和7次以上的人数不多,分别是18.5%和3.9%。说明,运动APP的用户粘性较好,多数学生的运动次数为每周三次及以上频率,但仍有接近半数的学生运动频次较低,运动APP用户粘性不高,并非刚性需求,这也符合部分学生是为了完成学校体育课的打卡行为。

3.2.3 对大学生参与体育运动时长的影响

表5 运动类APP使用持续时间(N=281)

由表5运动类APP使用持续时间可知,使用APP在20min及以下的人数为占总人数的11.1%,21-40min的人数占总人数的55.5%,41-60min的人数为52人占总人数的18.5%,60min以上的人数为42人占总人数的14.9%。使用运动类APP的时间在21-40min时间段的人数较多,说明大部分的学生使用运动类APP锻炼身体的时长都保持在半小时左右,运动耐力较好。

3.3 运动类APP对大学生体育锻炼态度

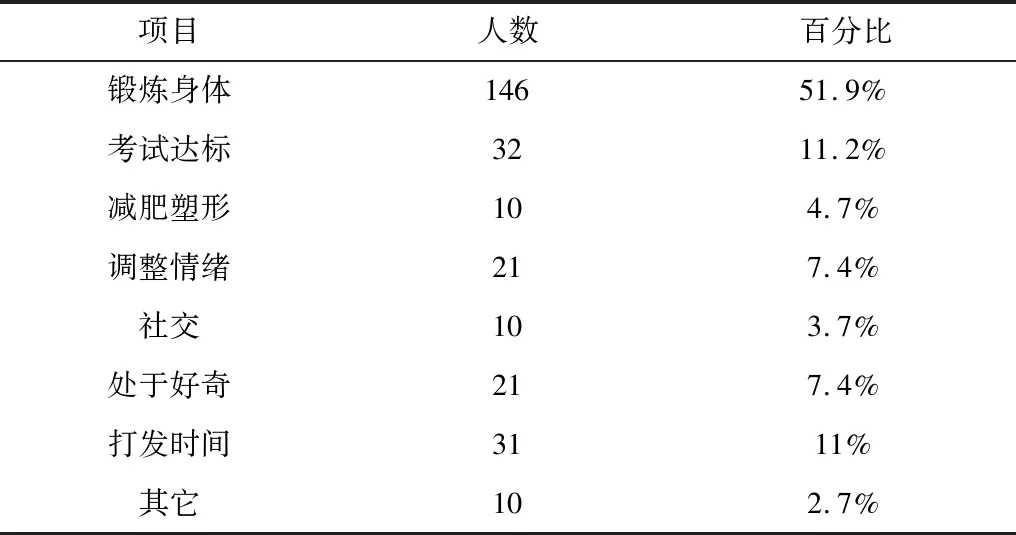

3.3.1 对大学生使用运动类APP动机

表6 使用运动类APP主要动机(N=281)

从表6来看,锻炼身体是大学生选择使用运动类APP最大动机,占总人数的51.9%,其次是考试达标和打发时间,分别占总人数的11.25%和11%,调整情绪和处于好奇两种动机的影响,均占总人数的7.4%,减肥塑形、社交、其他动机对大学生使用运动类APP的影响较小,占总人数的4.7%、3.7%和2.7%。

3.3.2 对大学生参与体育运动意识的影响

由表7中的数据统计可知,使用运动类APP对大学生参与体育运动意识很强的人数占总人数的20.5%,参与体育运动意识强度强的占35.6%,参与体育运动意识一般的占40.2%,参与体育运动意识强度弱的占3.7%。总体来分析,使用运动类APP对大学生参与体育运动锻炼的意识是有影响的。大学生对体育运动主动参与的意识缺乏,主要是由于忙于学习和各种因素的影响,运动类APP的使用以及丰富的功能吸引着高校大学生对体育运动的参与。

表7 运动类APP对运动参与意识的影响(N=281)

3.4 运动类APP对大学生体育锻炼锻炼效果

3.4.1 使用运动类APP前后运动时长对比

表8 使用运动类APP前后运动时长对比(N=281)

每天锻炼一小时是高校体育改革的方向,学会科学体育运动,为终身体育打下坚实基础。从表8中可看出,使用运动类APP前运动时长20min及以下的占总人数的30%,使用后占11%,人数有明显的减少;使用运动类APP前21-40min的人数占44%,使用后占55.5%,这一时间段的人数有明显增加;使用运动类APP前41-60min的人数占11%,使用后占18.5%,使用后人数也有增多;使用运动类APP前的人数占15%,使用后占15%没什么变化。数据说明在使用运动类APP后,大学生参加体育锻炼的时长有所增加。

3.4.2 对大学生参与体育运动强度的影响

表9 使用运动类APP前后运动出汗程度对比(N=281)

大学生参与体育运动的强度是检验体育运动效率的基本。从表9中可看出使用运动类APP前,运动强度没有感觉的人数占7.4%,使用后占3.7%;使用运动类APP前后运动强度微微发热的都占18.5%,没有变化;使用运动类APP前运动强度微微出汗的占37%,使用后占44.5%,人数增加强度有增强;使用运动类APP前运动强度中等出汗的人数占22.3%,使用后占25.9%;使用运动类APP前运动强度大汗淋漓的人数占14.8%,使用后占7.4%,人数有减少。大学生使用运动类APP前他们的运动强度不够或者强度过大,在使用运动类APP后运动强度不够的或强度过大,根据运动APP的功能来进行体育锻炼,学会科学有效的体育锻炼方法,提高体育运动效率。

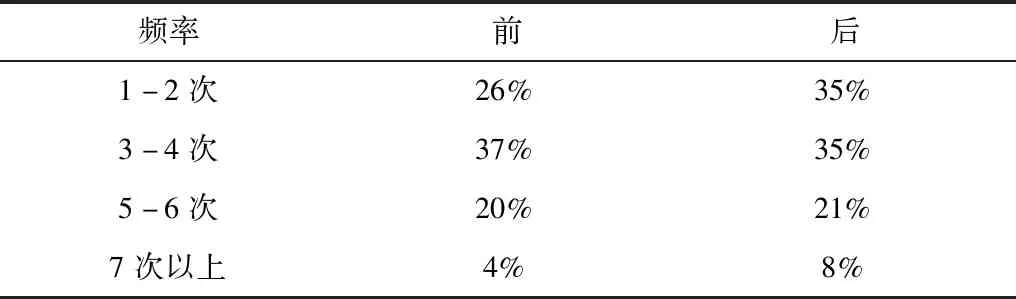

3.4.3 对大学生体育运动频率的影响

表10 学生使用运动类APP次数变化情况(N=281)

大学生体育运动频率是用来评定大学生体育运动的重要指标,每周参与的运动频率将会影响到体育锻炼的效果。从表10可知,大学生在使用运动类APP使用前1-2次的人数占26%,使用后占总人数的35%,使用人数有明显的增加;使用运动类APP前频率3-4次的人数占37%,使用后占35%;使用运动类APP前5-6次的人数占20%,使用后的人数占21%,基本上没有变化,但还是增加了;使用运动类APP前7次以上的人数占了4%,使用后占了8%,前后相比较有有明显增加体育运动。从而可知,整体的来看使用运动类APP能够激发大学生参加体育运动的兴趣,能够积极主动的去参加体育锻炼。

4.结论与建议

4.1 结论

4.1.1 调查发现运动类APP在大学生群体中的普及率为55.1%,大部分的学生使用运动类APP锻炼身体的时长保持在半小时左右。

4.1.2 大学生选择步道乐跑、悦动圈、keep和咕咚的人数较多,功能齐全的运动类APP能够吸引热爱锻炼身体的大学生,对运动坚持性有积极影响。

4.1.3 “锻炼身体”和“考试达标”的动机对大学生选择使用运动类APP影响最大,从整体来看,使用运动类APP能够激发大学生参加体育运动的兴趣,促进他们由被动参与到为积极主动进行体育锻炼的行为改变。

4.1.4 调查发现,在使用运动类APP前后,大学生参加体育锻炼的频率与时长,有明显增加,参与体育锻炼意识增强。因为运动类APP具有根据使用者的基本信息,制定合理运动强度、功能,所以小强度和大强度运动有所减少中等强度运动增加明显,使用运动类APP对大学生参与体育运动锻炼的意识是有积极影响。

4.2 建议

4.2.1 运动类APP在社会生活中被体育爱好者广泛使用,大学生群体也是其中之一,学校体育应加强未使用人群的宣传和引导,扩大使用人群。

4.2.2 学生选择使用运动APP的最大动机是锻炼身体,功能全面的运动APP深受学生喜爱,建议设计者,在设计运动类 APP 产品时,参考现实生活所需,加以完善APP功能,比如在跑步时有语音提示,根据提示进行自我调节运动。

4.2.3 学校体育可以尝试选择,将大学生使用相对较多的运动类APP进入课堂教学。建议把功能丰富的运动类APP 推广到体育选修课中,增加大学生体育锻炼的兴趣,激发参与体育锻炼的意识。体育教师可以利用APP的游戏化构思,在课堂内外,搭建体育运动新风尚的平台,展示运动风采,提升学生运动主动性。

4.2.4 使用运动类APP后能够提高锻炼身体的意识,运用科学的方法参与锻炼,APP在设计的时候根据现实情况,提高专业具体的指导方案,提供多种选择路径,供使用者参考使用。为大学生体育运动锻炼,提供更方便、快捷的锻炼方式新角度。