早产儿PICC导管异位情况与影响因素分析

2019-11-28徐业芹刘蓓蓓

徐 微,王 楠,徐业芹,丁 培,顾 瑞,刘蓓蓓

(南京医科大学附属妇产医院,江苏 南京 210004)

静脉输液治疗是早产儿较常见的治疗方法,而住院期间反复的外周静脉穿刺一方面会增加患儿疼痛,另一方面反复的疼痛刺激也可导致后期患儿出现认知、情感、运动、社会适应能力等多方面的功能障碍[1]。经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)为目前新生儿科应用较为广泛的输液通路,且具有操作简单、方便,安全性高、可长期留置等优点,对减少反复静脉穿刺给患儿带来的痛苦、保护患儿血管有重要价值[2]。但PICC置管后可能会出现静脉炎、血行感染、导管异位/移位等并发症。其中,导管异位的发生率超过20%,甚至高达60%[3]。异位导管可引起输液外渗,导致静脉炎、血管堵管、血栓形成等[4]。如何有效降低PICC导管异位的发生成为目前国内外护理学者急需解决的难题。目前,国内针对早产儿PICC导管异位的研究相对较少。本研究通过分析2017年4月—2019年2月于我院置入PICC导管早产儿的导管异位情况及其影响因素,并探讨置管长度与体质量的相关性等,以期为提高早产儿PICC置管的安全性与可靠性提供参考。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象 选取2017年4月—2019年2月于本院新生儿监护室行PICC置管术的早产儿80例。纳入标准:在本院行PICC置管;置管操作由本院护士完成;签署PICC置管知情同意书;置管时胎龄<37周。排除标准:相关临床资料缺失者;患儿生存时间在1周以内者。本研究获得医院伦理委员会批准。80例新生儿中,男40例,女40例;胎龄 26.0~36.5周,平均胎龄(31.0±2.2)周;体质量 340~2950 g,平均体质量(1488.0 ± 380.0) g。

1.2 PICC置管的实施

1.2.1 PICC置管方法 ①测量置管长度:采用传统的体表测量法,即使患儿平卧,头保持中立位,将患儿手臂外展与躯干成90°,测量从预穿刺点沿静脉走向至右胸锁关节,再向下反折至第3肋间的长度确定为置入导管的长度[5]。②选择导管型号:在输液速度允许的情况下,选择最小、最细型号的导管穿刺。③确定穿刺部位:根据置管前相关评估,上肢静脉选择贵要静脉,下肢静脉选择腘静脉进行穿刺。

1.2.2 置管位置判断标准 于置管后接通输液系统之前进行观察判断。①上肢置管导管异位的判定方法:X线摄片显示导管尖端未在上腔静脉位置而是处于颈内静脉、腋静脉、锁骨下静脉以及其他血管内的位置上;②下肢置管导管异位的判定方法:X线摄片显示导管尖端未在下腔静脉位置,而是处于肝静脉、肠静脉、肠系膜静脉以及其他血管内的位置上。

1.2.3 质量控制 ①穿刺:均由具有5年以上新生儿科工作经验的临床护士完成,且均接受了为期3个月的院内培训,并获得PICC穿刺资质;②数据收集:在充分查阅国内外文献的基础上对数据收集标准进行统一;研究实施前对数据收集人员进行统一培训,考核合格后方可进行资料收集;具体实施中要求护士将所获得的资料及时记录在PICC护理记录单和此次研究相关记录表上;③数据录入:数据资料双人核对后录入。

1.3 统计学方法 采用SPSS 20.0软件进行数据分析。计量资料用均数±标准差描述;计数资料用例数、构成比描述,组间比较采用χ2检验比较;采用条件Logistic回归分析探讨早产儿PICC导管异位的影响因素,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 80例早产儿PICC置管异位情况 见表1。

2.2 早产儿PICC导管异位原因的单因素分析 见表2。

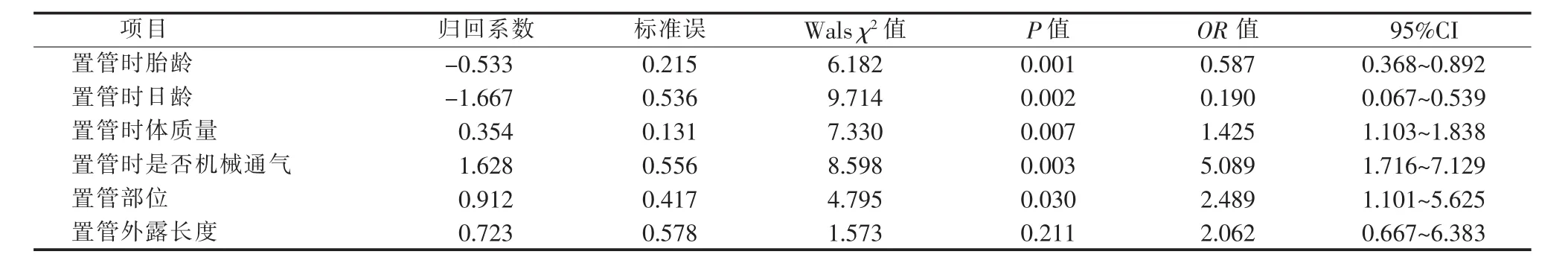

2.3 早产儿PICC导管异位的多因素Logistic回归分析 以是否发生PICC导管异位为因变量(是设定为1,否设定为0),将置管时早产儿的胎龄、日龄、体质量、置管部位、置管时有无机械通气、置管外露长度作为自变量。自变量赋值方法:置管前有无机械通气:1=有,0=无;置管部位:0=贵要静脉,1=腘静脉;胎龄、日龄、体质量、外露长度以实测值选项赋值。结果显示,置管时胎龄≤32周、日龄≤3 d、体质量≤1500 g,置管时行机械通气、置管部位为上肢(贵要静脉)、置管外露长度>2 cm此6项为早产儿PICC导管异位的独立影响因素,见表3。

表2 早产儿PICC导管异位原因的单因素分析

2.4 PICC导管置入深度与早产儿体质量的相关性分析PICC置管无异位的早产儿置管深度与体质量的相关性。结果可见,经上肢贵要静脉成功置管的25例患儿体质量与置管深度呈正相 (r=0.697,P<0.001);经下肢腘静脉成功置管的39例患儿体质量与置管深度也呈正相关(r=0.811,P<0.001)。

3 讨论

3.1 早产儿PICC导管异位的影响因素分析

3.1.1 置管静脉 研究结果表明,在早产儿PICC置管中,经贵要静脉置管的异位发生率较经腘静脉置管异位发生率更高,与相关研究结果[6]一致。有研究指出,PICC置管导管到位率最高的前两条静脉分别为贵要静脉和腘静脉[7],且上肢PICC置管的导管异位发生率较下肢更高。可能是因为经上肢贵要静脉到达上腔静脉,需经过静脉角,在夹角角度较大的情况下容易引起导管置入时发生异位[8]。

表1 80例早产儿PICC置管异位情况 [n(%)]

表3 早产儿PICC导管异位的多因素Logistic回归分析

3.1.2 置管时患儿体质量与胎龄 研究结果显示,纳入研究的80例早产儿平均胎龄(31.0±2.2)周,平均体质量(1488.0±380.0)g,且不同胎龄,不同体质量早产儿PICC导管异位发生率差异有统计学意义(P<0.05)。置管时胎龄≤32周,体质量≤1500 g是导管异位的独立影响因素之一。早产儿或未成熟儿是指胎龄在37足周以前出生的活产婴儿,其出生体质量大部分在2500 g以下[9]。早产儿因其体质量偏低,多数身长较正常足月儿短且静脉长度也较短,间接影响了PICC置管长度,从而影响导管异位的发生率[10]。但具体影响机制尚需进一步探索与研究。

3.1.3 置管时患儿日龄与机械通气情况 研究结果显示,置管时不同日龄早产儿 PICC导管异位发生率的差异有统计学意义(P<0.05),置管时日龄≤3 d是异位发生的独立影响因素之一。置管时日龄≤3 d的患儿出生后内环境不稳定,水肿较为严重,组织含水量高,血管走形欠清晰,易引起置管长度测量偏差[11]。同时置管时行机械通气的患儿病情一般较重,患儿体位受限,转动头部等动作可能会受到影响,不利于穿刺置管时的体位摆放,继而易出现导管异位。

3.2 PICC导管置入长度与患儿体质量呈正相关 本研究结果显示,经上肢贵要静脉和经下肢腘静脉置入PICC导管的患儿中,置管深度与体质量均呈正相关(P<0.05)。但由于此次究纳入的样本例数较少,故该结果仍有待增大样本量进一步证实。

4 小结

早产儿行PICC置管是目前临床较为常用的静脉通路维持方式,能有效减少外周静脉穿刺次数,提高临床治疗效率[12]。正确的导管尖端位置是保证PICC正常使用的重要条件之一[13],而置管后导管位置受到多种因素的综合影响,能否确保导管位置的准确性是提高治疗效果的前提[14]。管理层应做好PICC专科护士培训,护士应尽可能准确评估置管长度、进行多学科协作,积极预防并及时发现导管异位的发生。