“帝国医疗”的“飞地”:1942年上海华界霍乱流行与汪伪市府的应对

2019-11-28高飞

高 飞

近代早期,西方“帝国医疗”(imperial medicine)的推行,给中国传统社会和观念带来巨大冲击,往往引发华洋冲突和抗拒风潮。但反观1942年上海霍乱流行及防治个案,人们不禁要问:已届20世纪中叶,开埠最早的上海为何仍大量存在强迫注射等医学暴力行为?而这正是沦陷时期日本“帝国医疗”体系移植的产物。关于对“帝国医疗”或殖民医学(colonial medicine)的探讨,美国学者道格拉斯·M·海耶斯(Douglas M. Haynes)、大卫·阿诺(David Arnold)的研究颇具代表性,(1)以笔者管见,海耶斯并未对“帝国医疗”下明确定义,但归纳其观点至少具有以下两大特征:第一,作为一种主要服务于帝国扩张和统治的医疗技术工具;第二,对于帝国本国以及所殖民侵略国家地区的医疗、卫生和社会状况等的认知具有极强的形塑力。阿诺突出的贡献在于明确了“身体的殖民地化”(colonizing the body)理念,同时较早将“飞地”(enclaves)这一概念引入医疗史领域,意指殖民医学影响最为深刻的殖民地区域:其对医疗观念和实践的管控、民众的抵抗都甚为强烈,而民众的健康被极大忽视,这在殖民地的殖民者社区和军队中的体现尤为突出。此外阿诺清晰地指明殖民医学的特征主要在于:一、带有殖民主义的本质;二、在殖民地本土社会构建起新的知识与权力体系。参见Douglas M. Haynes, Imperial Medicine : Patrick Manson and the Conquest of Tropical Disease (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001), pp.2-6, 8,176-177;David Arnold, Colonizing the body : state medicine and epidemic disease in nineteenth-century India (Berkeley: University of California Press, 1993), pp.4, 8-10,291.而台湾学界亦紧随其后。(2)以范燕秋、刘士永、李尚仁等为代表的台湾学者的研究集中于日据时期的台湾地区,参见范燕秋《疫病、医学与殖民现代性——日治台湾医学史》,(台湾)稻乡出版社2010年版;刘士永《“清洁”、“卫生”与“保健”——日治时期台湾社会公共卫生观念之转变》,《台湾史研究》第8卷第1期,2001年10月;刘士永《医疗、疾病与台湾社会的近代性格》,《历史月刊》(台北)第201期,2004年10月;李尚仁主编《帝国与现代医学》,中华书局2012年版。就大陆学界而言,虽然医疗史研究已有较为深厚的积淀,笔者却认为其着眼点仍集中于“现代性”、疾疫与国家及社会的互动、文化与观念等方面。抗战时期的医疗史研究相对薄弱,基本已是学界共识,(3)江沛、臧运祜、路彩霞等学者均持该观点,参见江沛、迟晓静《国内抗战时期社会史研究的回顾与展望(1995—2006)》,《抗日战争研究》2008年第2期;臧运祜《抗日战争时期的沦陷区研究述评》,《中共党史研究》2015年第9期;路彩霞《近十余年大陆晚清民国医疗卫生史研究综述》,陈峰主编《中国经济与社会史评论》2011年卷,中国社会科学出版社2012年版。而在此基础上引入帝国医疗等理念进行分析者则更少。(4)近年来大陆力推“帝国医疗”和殖民医学理念的学者主要是胡成。另外,杨念群和梁其姿的研究也涉及这一主题,参见胡成《检疫、种族与租界政治——1910年上海鼠疫病例发现后的华洋冲突》,《近代史研究》2007年第4期;胡成《近代检疫过程中“进步”与“落后”的反思——以1910年—1911年冬春之际的东三省肺鼠疫为中心》,《开放时代》2011年第10期;杨念群《再造“病人”:中西医冲突下的空间政治(1832—1985)》,中国人民大学出版社2006年版;梁其姿《麻风隔离与近代中国》,《历史研究》2003年第5期。日本学者福士由纪、中岛知惠子虽已关注到沦陷时期上海防疫中强制性、侵入性等帝国医疗特征,但在视角与史实层面仍存在明显局限。(5)福士由纪以战时霍乱预防运动为中心展开研究,其最大的问题在于对运动中极为重要的受众——上海民众的反应几无涉及。另外,将“预防注射”等同于“霍乱预防”,故忽略了其他防疫应对措施;中岛知惠子则将强制特征的原因归结为日方及其卫生人员出于对上海市民身体健康的保护,且将上海市民被迫接受视为对细菌学和身体健康学说的认可,这显然与史实不符。参见福士由纪《战时上海的霍乱预防运动》,余新忠主编:《清以来的疾病、医疗和卫生:以社会文化史为视角的探索》,生活·读书·新知三联书店2009年版;Chieko Nakajima, Health, Medicine and Nation in Shanghai, 1900-1945 (Ph.D Dissertation of University of Michigan, 2004), pp.226-228,278-279.本文探讨的核心问题即帝国医疗的植入与普通民众因应之间的关系,具体而言则为汪伪上海市政府如何将日本帝国医疗色彩浓厚的防疫措施植入到霍乱肆虐的上海华界?由此给社会带来新一轮冲击的同时,上海民众又有怎样的态度和反应?最终这种民众的因应将对日本在沪的帝国医疗造成怎样的影响?笔者利用上海市档案馆藏日伪时期档案及上海地方小报,以汪伪市府为论述主体,以历来受材料所限而多被学者忽视却颇能体现普通民众面相的华界地区为主要考察空间,进而展开本文的研究。

一、1942年夏上海华界霍乱流行概况

霍乱是由霍乱弧菌引起的烈性肠道传染病。以往史志多认为上海最早有疫疠的记载出现于明景泰五年(1454):“夏,上海县、华亭县大疫,死者无数”。但据嘉庆《松江府志》,笔者认为最早似应出现于元文宗至顺三年(1332):“杭州、镇江、嘉兴、常州、松江、江阴水旱疾疫”。(6)嘉庆《松江府志》第80卷,“祥异”,《中国地方志集成·上海府县志辑》第2册,上海书店等2010年影印版,第858页。霍乱于上海地区首次出现,应不晚于清道光元年(1821),之后间或流行。然而1942年夏的霍乱流行,感染人数计2986例,其中华界占1956例,(7)有关死亡人数,截至8月31日已有507人,现有资料未再见统计数字,参见《日伪上海特别市政府关于预防真性霍乱明细表》(1942年10月—11月),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-30。后来的相关史志对此却几乎不加记述。

1942年7月7日,《申报》刊出一条令人闻之色变的消息:“昨日可怕之虎列拉症,业已在上海发现。虞洽卿路上海时疫医院收容之时疫病人中,发现其中八人所染为真性霍乱症”。(8)《据时疫医院报告,发现真性霍乱,共八名染疫地点均在南市》,《申报》1942年7月7日,第4版。同日,汪伪市府警察局斜桥分局户籍巡官王霖向分局长王宝璲报告称:“南市区徽宁路及剪刀桥一带有流行性之虎列拉蔓延,患者已有六七家之多”。随后汪伪警察局巡官、蓬莱路宪兵队以及日军第1644部队防疫部军医等人员,迅速介入查勘(9)《上海特别市警察局关于徽宁路剪刀桥一带发生流行性之虎列拉发卫生局的公函》(1942年7月22日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-304。(调查结果详见“南市区传染霍乱病人调查情况表”)。

近代上海开埠以来霍乱疫情频繁,下层民众尤其是棚户、船民等贫民聚居的华界地区极易成为疫源地,并蔓延至公共租界和法租界,而疫势一般也远炽于租界地区。这一方面由于国家主导的医疗行政体系在华界建置较晚,(10)直至1926年8月24日,华界始有首个卫生行政机关淞沪商埠卫生局,次年4月又另建淞沪卫生局,直到7月9日上海特别市卫生局成立后才告稳定。参见张明岛、邵浩奇主编《上海卫生志》,第26—27页。如饭岛涉就认为民间团体在这一时期的防疫中发挥了中心作用;(11)饭岛涉:《霍乱流行与东亚的防疫体制——香港、上海、横滨、1919年》,《上海和横滨》联合编辑委员会、上海市档案馆编:《上海和横滨——近代亚洲两个开放城市》,华东师范大学出版社1997年版,第438页。另一方面更与华界民众的生活水平密切相关,尤其在上海沦陷后,市民迫于生计,根本无力顾及“卫生、营养”。(12)《在疫浪中》,《申报》1942年8月14日,第6版。1942年夏上海暴发的霍乱,其流行特点与以往相似,但在具体原因及应对方式上又有所不同。

南市区传染霍乱病人调查表

由上表可见,首批出现于疫情报告中的12人,染疫地点集中于徽宁路剪刀桥一带,这表明华界南市区成为此次霍乱流行的初始地,时任工部局新任卫生处长田代良显也称,“南市乃疫疠之真正来源”。(13)《热度一百零三度六,今起施行严峻防疫》,《申报》1942年8月7日,第4版。另外,《申报》《新闻报》虽于7月7日才开始报道疫情,(14)《本埠发现真性霍乱,染疫地点在南市》,《新闻报》1942年7月7日,第5版。但由上表可知实际发病时间和传染扩散则更早,人数也超过8人。居住徽宁路564号的赵姚氏成为最早感染霍乱者,6月27日发病后未送医院治疗,29日死亡。据南市区卫生事务所所长刘振亚报告:徽宁路剪刀桥一带住户唯一可用的水源,仅一口荒场土井,水质污浊不堪。(15)《南市区卫生事务所呈报上海特别市卫生局处理徽宁路剪刀桥一带霍乱病人居所》(1942年7月8日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-304。这不仅是造成赵姚氏身死和周边住户依次染疫的重要原因,更说明霍乱弧菌藉由水媒传播,之后汪伪市府大举对南市水质进行处理正基于此。南市始终为上海疫情最严重的地区,直到10月底解除沪市为霍乱流行地为止,南市染疫人数1057人,超过沪市感染总人数的三分之一。(16)《上海特别市卫生局三十一年十月份工作报告》(1942年10月),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-18-1125。

在地域分布上,除南市外,尤以沪西、沪北二区染疫人数最多,截止到10月底,分别达到503人、264人。(17)各区逐日感染霍乱的人数情况见《上海特别市政府关于预防真性霍乱明细表》(1942年10—11月),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-30。7月28日,沪西区虹桥镇镇长顾胡汀在请求汪伪上海特别市卫生局(以下简称“汪伪市卫生局”)紧急施射预防针的函电中称,属地疫情“异常凶猛,一经扰袭人身,每多三小时而毙命”。(18)《虹桥镇镇长顾胡汀谨呈上海特别市沪西区公署署长卜立夫申请饬请市卫生局立派医生施射防针》(1942年7月28日),日伪上海特别市沪西区公署档案,上海市档案馆藏,R18-1-472。而沪北区同样成为霍乱重灾区,死亡人数激增。8月初,市立沪北医院院长徐明德甚至向汪伪卫生局恳请雇佣专门扛伕负责埋尸。(19)《市立沪北医院呈报上海特别市卫生局雇用临时扛伕二名》(1942年8月5日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-295。宝山区形势亦不乐观,7、8月份,吴淞镇、淞阳镇先后出现两次霍乱流行,均有人员死亡。(20)吴淞镇7月16日至19日有4人感染霍乱,除1人医治有效外,其余皆不治身亡。吴淞镇疫情稍事平息后,淞阳镇自8月13日起至9月间又爆发霍乱并死亡13人,参见《上海特别市政府发卫生局关于吴淞镇发现虎疫的训令》(1942年8月17日)、《宝山区公署呈上海特别市卫生局关于疫病死亡者的电报》(1942年10月2日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-305。与华界其他地区稍有差异的是奉贤区,所受波及较小。据伪奉贤特别区公署署长邝鸿乐报告称,区内至秋初逐渐有霍乱流行之预象,但总体而言未现疫情的大范围扩散。(21)《国民政府清乡委员会上海分会奉贤特别区公署呈上海特别市政府关于施疗所秋季防疫工作情形》(1942年10月13日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-339。就时段而言,霍乱通常以时疫的形式在夏季流行。1942年霍乱暴发后,流行最为严重的时期集中于7、8月间。10月5日起,日本厚生省等虽陆续解除上海为霍乱流行地,但并不意味着霍乱流行在全市的终止,实际上只是由大范围暴发的形式转为零星散发。(22)《上海特别市卫生局三十一年十月份工作报告》(1942年10月),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-18-1125。如10月12日前后,沪北区江场路大场乡黄家宅仍发生霍乱疫情,造成10人死亡。(23)《上海特别市卫生局呈市政府令饬市立沪北传染病院迅速对江场路黄家宅地方施行消毒注射》(1942年11月21日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-339。到10月底,随着气候转凉,疫情才完全解除。(24)《上海特别市政府关于预防真性霍乱明细表》(1942年10—11月),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-30。

汪伪上海市卫生局首任局长胡鸿基于20世纪20年代就已提出,“战争为疫病滋生的一大恶因”。(25)胡鸿基:《公共卫生概论》,商务印书馆1929年版,第8页。对于1942年霍乱暴发的原因,福士由纪亦归结为“战争所带来的城市环境改变”。(26)福士由纪:《战时上海的霍乱预防运动》,余新忠主编:《清以来的疾病、医疗和卫生:以社会文化史为视角的探索》,第141页。后者与前者观点基本一致,均强调战争因素对疾疫的催化作用。但笔者认为,1942年上海霍乱流行不仅受战争的影响,更有其特定的背景和原因:一是当年夏天异常的气候,二是1941年末太平洋战争爆发后的华侨回国潮。

如上所述,霍乱多在气温最高的盛夏季节暴发,入秋气候转凉后即削弱乃至中止。工部局卫生处曾指出,霍乱的暴发时间通常与极端炎热天气相吻合,而1942年夏上海适逢异常高温的极端气候。7月27日,上海气温入夏以来首次超过100℉(约合37.8℃),(27)《气候大热全市如沸,昨超过一百度,民国廿四年以来所未有亢阳不雨农作物受阻碍》,《申报》1942年7月28日,第4版。8月5日,更达到103.3℉(约合39.6℃),仅稍逊于1934年上海夏季最高气温104℉(约合40℃)的记录。持续的高温使上海一时稻禾受损、内河干涸,以致民众惶恐不安,纷纷因循旧法,迎龙祈雨。(28)《本埠昨日酷热,逾百度》,《申报》1942年7月31日,第4版;《全市如沸热不可当,昨百零三度三,天旱水涸影响秋收至巨》,《申报》1942年8月6日,第4版。相较于自然环境的异变,极端天气引发霍乱流行的后果更为严重,这一点汪伪市府有清晰的认识:“本市入夏以来,天时亢旱,暑热异常,为数十年来所仅见,以致疫疠流行,死达枕藉,情形之惨,所不忍闻”。(29)《上海特别市政府发国民政府振务委员会请拨发十万元以资时疫救治的公函》(1942年8月17日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-305。相对温度、湿度与霍乱弧菌存活的关系,直到战后都尚未被完全认知,但毋庸置疑的是,溽暑之中民众食用水果蔬菜及饮用各种饮料增多,而高温更易造成各类食品腐烂变质,同时伴有蚊蝇孽生,均有利于霍乱疫病的传播。如首例染疫患者赵姚氏就颇喜食瓜果。(30)俞焕文、徐宝瑞:《疫情》,《上海卫生》(上海市防疫委员会工作报告特辑)1947年第1期,第8页;《出售冷饮水果从严管理,切块西瓜禁止出售》,《申报》1942年7月30日,第4版;《上海特别市警察局呈市政府关于徽宁路剪刀桥一带发生流行性之虎烈拉的经过情形》(1942年7月22日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏, R1-12-339。工部局卫生处一再要求炎暑之下需对冷饮汽水、夏季点心密切注意,汪伪市卫生局也强调炎热天气下,市民不要食用不洁之物或饮用不洁之水,以免感染霍乱。(31)《气候威胁健康,传染病愈猖獗,沪市被认为虎疫区伤寒症已蔓延流行》,《申报》1942年7月22日,第4版;《上海特别市卫生局布告(卫字第56号)》,《申报》1942年7月24日,第3版。

除气候影响外,霍乱的暴发往往呈现全球大流行的趋势。单丽认为霍乱传播无中间宿主,这一趋势藉靠高密度的人类交往而实现。(32)单丽:《从方志看中国霍乱大流行的次数——兼谈霍乱首次大流行的近代意义》,《中国历史地理论丛》2017年第1期。因此,近代以来国际间的人口流动和商贸往来极易为霍乱流行提供传染源,1942年的上海霍乱就受到华侨回国的影响。1941年12月7日,太平洋战争爆发,南洋、港澳等地华人华侨纷纷回国,归侨总数高达1501838人。(33)《侨务三十年》,国家图书馆编:《民国华侨史料续编》第3册,国家图书馆出版社2017年版,第166页。由于香港遭到日军攻击,不久即告沦陷,所以旅港华侨内迁人数颇多。(34)《政府限期,收兑港钞,顾全旅港侨胞利益,规定折合国币价格》,《申报》1942年1月16日,第2版。而华侨离港,广州、上海几乎成为必经的港口城市。伴随着华侨回国潮,1942年2月,香港、广州均有霍乱发生,截至3月1日,两地合计霍乱病例已达400余人,而疫情的扩散使上海首当其冲。面对霍乱流行的压力,从2月7日起,上海港开始对港粤抵沪之船舶施行检疫,同时日军第7331部队军医部对前往港粤者,一律进行霍乱预防注射。(35)《上海特别市卫生局关于防疫情报令全市预防》(1942年2月14日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-303;《上海特别市卫生局关于本年防疫会议呈报议事译文》(1942年3月18日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-298。事实上,这样的预防措施并未阻遏霍乱向江南的扩散。时任汪伪上海市卫生局代理局长的袁矩范在回顾此次疫情时称:“查本年二月初旬,在华南一带已有发生霍乱。而沪地滨海,为华洋杂处之区,商贾辐辏之地,货物集散之所,水陆交通为全国冠,旅客往来频繁,易于侵入”,(36)《上海特别市卫生局三十一年度办理防疫工作概况》(1942年10月22日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-305。最终导致1942年夏霍乱在上海华界的大暴发。

二、汪伪市府强迫注射与民众的排斥

霍乱预防针对于上海民众而言并不陌生,抗战爆发前经各界宣传、推行至少已逾10余年。(37)《打防疫针到底有多大效用》,《新闻报》1938年6月24日,第12版;《关于防疫注射》,《力报》1942年6月6日,第2版。20世纪20年代,中华医学会创始人之一俞凤宾曾指出:“以霍乱菌制成浆注射于人体,可引起抵抗力,以防霍乱病也”, 30年代已有人认为“大规模施射预防针,实为最良善之政策”,而进入40年代亦有人呼吁需要注射预防针来增强“体内的抗毒素”。(38)俞凤宾:《霍乱丛谈(录常识)》,《中华医学杂志》第8卷第4期,1922年12月,第224页;《霍乱预防针》,《新闻报》1935年6月19日,第16版;《我们为什么要打预防针》,《力报》1941年7月23日,第2版。1942年,日军当局把持的上海防疫委员会为应对霍乱流行,防止疫情扩散,将预防接种作为重心,(39)《上海防疫委员会规程(1942年修正案)》(1942年8月),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-289。有关“上海防疫委员会”的成立、组织机构、职能作用等,参见福士由纪《战时上海的霍乱预防运动》,余新忠主编:《清以来的疾病、医疗和卫生:以社会文化史为视角的探索》,第141—146页。但这种注射已经变质为强加于民众身体之上的一种防疫举措。

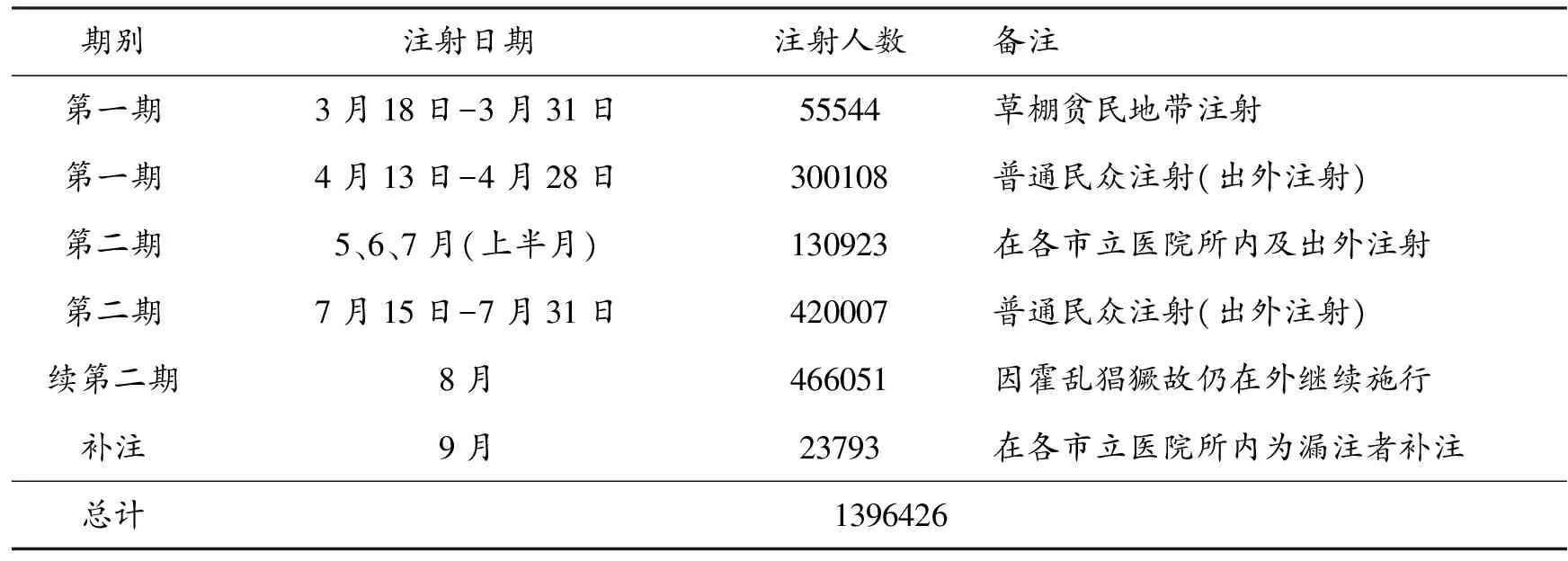

在日方主导下,上海华界的霍乱预防注射与战前差异明显(参见“1942年霍乱预防注射人数统计表”)。以1942年为例,汪伪市府对受注群体及期数严格区分、差别对待,主要由其卫生行政机关负责,军警配合,具体表现为:将华界划为难民区、普通区分别实施。难民区即指贫民聚居区,于普通地区实施前先行注射,一般分为3月中旬、6月中旬、9月中旬3期。此举的目的在于使作为易感人群的贫民能够较早且充分提高免疫力;普通区则分为4月中旬、7月中旬2期,每期均以两星期为限,集中注射。1942年3月14日,上海防疫委员会召集会议,讨论霍乱防疫事宜。鉴于上年染疫者多属下层民众,加之当年2月初华南一带已有霍乱发生,因此汪伪市府决定提前对贫民聚居地及棚户区施行防疫注射,施射者主要为沪北、沪西、南市、虹镇、徐家汇5处“市立医院”,每日出勤人员计分7班;又因贫民日间大多在外工作,所以定于下午5时至晚8时进行注射。由此,第1期市民普遍注射,第2期棚户贫民注射也依序进行。(40)第1期市民普遍注射于4月13日至28日在各路口施行,市立各医疗机构全部出动,每日出勤人员计22班,据不完全统计受注人数已达300108名;6月15日至30日为第2期棚户区贫民注射,受注者43809人,补注者75847人,参见《六月份卫生局工作报告稿》(1942年),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-18-1125。另外,对“1942年霍乱预防注射人数统计表”的比较分析可知,第2期普遍注射期间因突发时疫而改变计划,时限延长且力度加大。同时,在既定注射计划和期限外,汪伪卫生局还为学校、工厂等及漏注人员进行补注,1942年共注射1396426人。(41)《上海特别市卫生局关于本年防疫会议呈报议事译文》(1942年3月18日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-298;《上海特别市卫生局三十一年度办理防疫工作概况》(1942年10月22日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-305。分区、多期注射有别于战前的注射方式,(42)南京国民政府时期,上海的霍乱预防注射多为连续2—3次,每次间隔约1星期,参见《答梦痕君谈防疫针》,《新闻报》1930年9月3日,第17版;《严防霍乱,市民应注射预防针》,《新闻报本埠附刊》1937年6月10日,第2版。这充分表明汪伪市府在日方操纵下试图构建一种全面、普遍的新防疫体系。

1942年霍乱预防注射人数统计表

资料来源:《上海特别市卫生局三十一年度办理防疫工作概况》(1942年10月22日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏, R1-12-305。

汪伪市府各医疗机构在执行注射的过程中,较为显著的本质特征就是强制性,即对民众施行强迫注射,这一点在1942年夏霍乱暴发后的紧急防疫中体现得尤为突出。汪伪市府及其所属向来认为一般民众“知识浅薄”,“不知预防注射”,而贫民更是“缺乏卫生常识”,极易感染时疫而造成霍乱流行,因此在常规预防期内已经开始对贫民住户进行强迫注射。如在6月的第2期棚户区注射中,汪伪卫生局就分饬南市、沪北、沪西各医院暨徐家汇、虹镇等诊疗所,对贫民进行强制注射。(43)《上海特别市卫生局工作报告》(1942年),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-18-1125,第31、57、60页;《宝山区公署呈上海特别市卫生局关于疫病死亡者的电报》(1942年10月2日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-305。而时疫暴发后,强制措施更为严厉。7月7日,南市区徽宁路剪刀桥一带发现霍乱后,汪伪市卫生局迅速对这一“贫户聚集之所”强制预防注射,同时在第2期普遍注射之外的8月份继续实施强迫注射。(44)《上海特别市卫生局三十一年七月份工作报告》(1942年7月),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-18-1125。伪宝山区公署于7月16日接到疫情报告后,区诊疗所首先对吴淞镇染疫地点周围住户遍施注射,次日更增加警力,携带大量针药在街头拦截以求普遍注射。(45)《上海特别市宝山区公署就吴淞镇发现虎疫当即猛烈预防焚尸消毒发卫生局的电报》(1942年7月22日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-305。奉贤区施疗所于6月至9月的两期及补行注射中,几乎全是强迫注射。(46)《国民政府清乡委员会上海分会奉贤特别区公署呈上海特别市政府关于施疗所秋季防疫工作情形》(1942年10月13日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-339。另外,由于上海防疫委员会于7月9日在兴亚院开会决定,16日起在全市进行第二次强制注射预防针,因此华界之外的租界地区也开始对第1期受注后超过两个月未再注射者施行强迫注射。(47)《真性霍乱蔓延颇烈,决定再度强迫注射》,《申报》1942年7月12日,第4版;《防疫注射逾两月者,今起再度注射,马路注射处将强迫执行》,《申报》1942年7月16日,第4版。

以往研究多倚重“现代化理论”,认为近代以来上海民众对于现代防疫手段与意识认可和接受程度较高,但笔者认为,注射防疫针这一有别于传统的霍乱预防法,上海民众显然还处于迟疑甚至畏惧之中,而对沦陷后所厉行的强迫注射更是极为排斥。时人指出,民众对防疫针“大都存恐惧心理,力谋规避,非至逼不得已,决不愿受此一触”。(48)《国人对防疫针,大都存恐惧心理》,《品报》1942年5月19日,第4版。对于汪伪市府及工部局等施射者来说,多认为民众不愿主动接受注射,多方规避,是因为“不知卫生”。(49)《上海防疫委员会呈请市政府布告晓谕军警人民等自动接受霍乱预防注射》(1945年7月19日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-345;《防止霍乱注射防疫针之种种》,《力报》1942年8月9日,第1版。然而从民众角度出发,原因又颇为复杂,首先是许多人怕注射后反应,如身体发热及注入处肿痛等,老幼病弱尤为明显。受注后身体多有反应,一方面是由于街头普通“公众”或“集团”免费注射时消毒条件差,另一方面更与疫苗剂量有关。(50)《打防疫针的经验》,《晶报》1938年7月2日,第2版;《防疫琐话》,《力报》1938年7月3日,第3版;《注射防疫针应注意各点》,《力报》1943年4月18日,第1版。时人建议,公众注射药水分量太重,一次注射后导致反应更加猛烈,如头疼发热等,因此应分为多次注射,(51)《防止霍乱注射防疫针之种种》,《力报》1942年8月9日,第1版;《注射霍乱伤寒预防剂》,《力报》1942年5月15日,第4版;《注射防疫针应注意各点》,《力报》1943年4月18日,第1版。但汪伪市府在实际注射中仍实行一次注射。(52)《防疫会议预定议案及注意各项》(1941年4月5日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-133。其次,注射效力并不持久,此即霍乱预防针必须每年分次注射的原因。上海防疫委员会就明确规定注射有效期为三个月,(53)《霍乱防疫实施规程》(1942年7月),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-289。然而民众则多认为防疫针只要注入一次即可,之后再也不必担心感染霍乱。(54)《注意防疫请先认识霍乱真相》,《力报》1938年6月30日,第4版;《防疫琐话》,《力报》1938年7月3日,第3版;《霍乱流行之今昔观》,《新闻报》1932年6月8日,第10版。此外,还有民众将防疫针视为“万能品”,以为注射一种防疫针后,其他一切时症皆可连带预防等等,诸如此类的心态与误解导致民众并不能理解和接受汪伪市府三番五次的厉行注射。(55)《打防疫针到底有多大效用》,《新闻报》1938年6月24日,第12版。最后,谣言的盛行也加剧了恐惧心理。《立报》曾载,日方在南市强制注射之药液“非独与防疫无关,并含慢性毒剂”;《晶报》有云“注射防疫针后之第五天突患霍乱而致不治者”,并有“绝嗣针”“哑针”等传言,此类说法往往导致普通民众怀疑防疫针而不敢尝试。(56)《沪敌强迫市民注射慢性毒剂,美其名为打防疫针》,《立报》1938年6月3日,第1版;《注射防疫针须知》,《晶报》1938年9月2日,第2版;《连云港我加厚防务,敌在平打绝嗣针》,《社会日报》1937年11月3日,第1版;《敌迫同胞屠杀自己,被打哑针驱上战场》,《明灯》(上海)第1卷第11期,1940年7月,第22页;《上海一怪事:穷人打“防疫针”,要钱不要命》,《立报》1938年6月28日,第3版。对于患有心脏、肾脏、肺部等疾病者,“不论已否治愈者,皆切忌注射,不然病必加剧,或有引起宿疾之虞”,而孕妇“一经注射,则致流产”。这样的认知虽具有一定合理性,如汪伪市府也强调孕妇及病弱应从缓注射,(57)《注射防疫针须知》,《晶报》1938年9月2日,第2版;《注射霍乱伤寒预防剂》,《力报》1942年5月15日,第4版。但采用夸张言辞刻意营造恐怖气氛,似乎从正面回应了防疫针是“毒剂”的说法。以上原因造成大量民众排斥注射,反过来又加剧了汪伪市府强迫注射的力度。(58)《防疫会议预定议案及注意各项》(1941年4月5日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-133;《打防疫针到底有多大效用》,《新闻报》1938年6月24日,第12版。

除强迫注射外,对水质的重视和管理,是汪伪市府应对疾疫流行的又一举措。(59)俞凤宾曾指出,“不洁之水乃霍乱之媒介物”,亦有时人认为“饮水”是上海的三大主要问题之一,但这些积弊长期以来在华界都未得到真正重视和切实改善,参见俞凤宾《霍乱丛谈(录常识)》,《中华医学杂志》第8卷第4期,1922年12月,第211页;《热度一百零三度六,今起施行严峻防疫》,《申报》1942年8月7日,第4版。罗芙芸在研究中发现,日据台湾初期,面对霍乱等卫生危机时,有重视建立饮用水处理设备的先例。(60)[美]罗芙芸著,向磊译:《卫生的现代性:中国通商口岸卫生与疾病的含义》,江苏人民出版社2007年版,第273页。汪伪上海市卫生局及日方在对南市区徽宁路剪刀桥疫源地调查时判断,地面曝尸极有可能对作为水源的土井造成污染,于是将附近4口土井全部固封,不准民众取汲,并派警看守,(61)《上海特别市警察局关于徽宁路剪刀桥一带发生流行性之虎列拉发卫生局的公函》(1942年7月22日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-304。而后更对南市所有约192口水井进行水质处理,每7日消毒1次,消毒后两小时方准汲取。至此,南市民众的饮水亦受到严格管理。(62)《井水消毒概况》(1942年10月22日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-305;《气压仍极高燥,时疫传染益烈,今夏疫症已有一千六百余起,电车过桥乘客均须下车受检》,《申报》1942年8月9日,第4版。汪伪市卫生局在8月份的工作报告中也承认,南市、沪西等地存在大量民众赖以为生但水质不洁易致霍乱的土井。(63)《上海特别市卫生局三十一年八月份工作报告》(1942年8月31日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-18-1125。与此同时,在上海防疫委员会及日军当局的压力下,为谋求水源问题的根本解决,汪伪市卫生局遂请华中水电公司南市支店在南市装置廉价自来水,五坊共设置25处水龙头。(64)《上海特别市南市各坊公所请求添置自来水龙头地点表》(1942年10月22日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-305。此外需要说明的是,按沦陷时期上海华界所实行的保甲制度:十户为一甲,十甲为一保,十保为一联保。再按地区,划若干联保为一坊,其中南市共计五坊,参见上海市档案馆编《日伪上海市政府》,档案出版社1986年版,第611页。但霍乱流行期装置的自来水设备属于临时性质,于9月1日起开始有偿供水,10月底结束,并且每天供水时间受到严格限制,即上午8时至12时、下午2时至6时开放。(65)《上海特别市防疫委员会及南市临时防疫委员会会议记录》(1942年8—9月),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-1200;《上海特别市政府关于南市装置防疫自来水的文件》(1942年8月27日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-341。总体而言,此举仍为南市民众提供了短期但较为洁净的用水,一定程度上有助于遏止霍乱的水源传播。

三、经济统制、防疫措施的捆绑与民众的“积极姿态”

事实上,无论是强迫注射还是水质管控,都不仅仅是上海一地在沦陷期内凭空出现的“非常政策”,其本质上带有浓重的日本帝国医疗色彩,换言之,亦即日本帝国医疗观念与技术在上海的移植,而汪伪市府作为日方在华界地区的“代理者”,则主要负责具体执行。

刘士永指出,日本上至德川时代就深受欧陆医学的影响,到明治时期确立具有强制性、中央集权色彩的德国医学在日本医界的绝对影响力,“预防大于治疗”和“国家干预”成为日本近代医疗发展中两个不变的因素。(66)刘士永:《医疗、疾病与台湾社会的近代性格》,《历史月刊》(台北)第201期,2004年10月;刘士永:《“清洁”、“卫生”与“保健”——日治时期台湾社会公共卫生观念之转变》,《台湾史研究》第8卷第1期,2001年10月。刘士永、范燕秋已经注意到日本帝国医疗在台湾的移植这一问题,后者更进一步指出,对日本而言,1895年侵占台湾后有必要移植近代医学卫生措施。(67)范燕秋:《疫病、医学与殖民现代性——日治台湾医学史》,第13、69页;刘士永:《“清洁”、“卫生”与“保健”——日治时期台湾社会公共卫生观念之转变》,《台湾史研究》第8卷第1期,2001年10月。但二人似乎止步于此,尚未关注到这种移植在地域上的进一步拓展——抗战时期大陆沦陷区体现得尤为明显。(68)有关“帝国医疗”移植问题,刘文仅限于对上层精英的探讨,范文则认为易造成与地方社会的紧张对立,参见刘士永《“清洁”、“卫生”与“保健”——日治时期台湾社会公共卫生观念之转变》,《台湾史研究》第8卷第1期,2001年10月;范燕秋《新医学在台湾的实践(1898—1906)——从后藤新平〈国家卫生原理〉谈起》,李尚仁主编《帝国与现代医学》,第31页。以上海为例,在霍乱防疫过程中,对于水质的严格管控,其观念的根源在日据台湾时期的霍乱菌之水媒论中就已存在;(69)刘士永:《“清洁”、“卫生”与“保健”——日治时期台湾社会公共卫生观念之转变》,《台湾史研究》第8卷第1期,2001年10月。范燕秋所指出的类似德国而源自日本并在台湾实行的国家强权介入的卫生警察制度,对传统社会基层自治组织予以纳编并服务于卫生行政的保甲制度,揆诸史实,笔者认为在沦陷时期的上海均被移植复制;(70)《上海特别市警察局关于训令各署卫生长警来话训话关于卫生登记给照及防疫工作》(1940年4月30日),上海市档案馆藏,日伪上海特别市警察局档案,R36-13-205;《上海特别市卫生局工作报告》(1942年),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-18-1125。汪伪市府所施行的《传染病预防规则》及其《实施细则》,几乎是以日本据台初期总督府公布的《台湾传染病预防规则》为蓝本。(71)《传染病预防规则》、《传染病预防规则施行细则》(1940年4月30日),日伪上海特别市警察局档案,上海市档案馆藏,R36-13-205;台湾总督府官房文书课编:《台湾总督府民政事务成绩提要(明治29年度)》(1896年10月15日),转引自范燕秋:《疫病、医学与殖民现代性——日治台湾医学史》,第159页。刘士永考察后者指出,隔离和封锁成为控制疫情的主要手段。笔者据此比对前者,发现其强调的重点大体一致。而在1942年霍乱流行的实际应对中,交通禁断、封锁疫区乃至四周、严禁民众出入染疫房屋以便隔离,更是极普遍的措施,一人染疫往往全家甚至一条弄堂都要不加区分地予以封锁,导致即使完全健康之人亦被隔离不得自由。(72)《上海特别市卫生局工作报告》(1942年),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-18-1125;《上海特别市政府关于上海特别市政府发现霍乱处理情形(附其流行病)的文件》(1942年),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-339。

在战时上海,汪伪市府面对民众的抵制和疫情的加剧,对受注者发放防疫证明书(以下简称“防疫证”),成为彻底铺开强制预防注射的重要方式,更是与战时经济统制相结合的关键前提和基础。晚清至民国,中国大陆各省均未有防疫证之使用,但稍显特殊的是日据时期的台湾,根据刘士永的研究,1926年以后,牛痘的接种证明已经成为国家强势介入社会健康管理的管道,这一举措也被台湾总督府认为是有效防止天花扩散的结构性原因。(73)刘士永:《医疗、疾病与台湾社会的近代性格》,《历史月刊》(台北)第201期,2004年10月。而1937年上海沦陷后,防疫证伴随日本入侵移植而来。1940年汪伪政府成立后,由伪行政院颁发的《内政部防疫注射剂接种暂行办法》第六、第七条明确规定:对于受注者应填发证明书,而证明书由各地方主管机关制备。(74)余子道等:《汪伪政权全史》上,上海人民出版社2006年版,第410—431页;《内政部防疫注射剂接种暂行办法》(1941年3月26日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-343。就沪市而言,发放防疫证则受上海防疫委员会控制,各机关所发之防疫证须经其认可方为有效。(75)《防疫会议预定议案及注意各项》(1941年4月5日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-133。到1942年霍乱流行期间,为加强管理,华中地区所印发的防疫证完全被上海防疫委员会所垄断,其他任何机关发放者一概无效。(76)《上海特别市卫生局就擅造防疫证明书一案发沪西区卫生办事处的训令、发沪西警察局的公函》(1942年6月28日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-1136。同时,防疫证紧密配合注射周期,有效期为三个月,且不同期的证书以不同颜色的标记、图章等严格区分。(77)《防疫会议预定议案及注意各项》(1941年4月5日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-133;《防疫协议决议案》(1942年8月5日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-346。此外,华界通行之防疫证仅登记受注者姓名、年龄、性别、发证日期,至多再附加拇指印,而租界则更为简单,(78)《上海特别市卫生局医院管理处发公共租界工部局总务厅的签呈》(1941年9月12日)、《南市区卫生事务所呈送上海特别市卫生局三民医院防疫证明书由》(1942年7月22日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-315。这便为造伪和代注留下了空间。

在发放防疫证的基础上,防疫证与经济统制包括交通取缔等战时政策的结合,成为汪伪市府规训民众受注、帝国医疗强制植入地方社会的重要手段。一方面,太平洋战争爆发后,日本对作为重要战略物资的农产品需求日益迫切。为支持日伪军的华中作战,汪伪市府需通过经济统制掠夺资源,另一方面,非常时期市场混乱,变乱丛生,商人往往囤积居奇,垄断粮价,致使1942年粮食来源尤为困难,1月即发生缺粮大恐慌,(79)《行政院与市府关于加强粮食统制训令》(1942年3月10日),上海市档案馆编:《日伪上海市政府》,第568-569页;上海通志编纂委员会编:《上海通志》第1册,上海社会科学院出版社2005年版,第213页。这亦是汪伪市府大举统制经济的重要原因。汪伪市府粮食管理局自2月起开始在各区举办公粜,即粮食由各区公署指定殷实米店承领代售。然而这一举措至6月间实行数十次,虽几经改善仍弊端重重:市民排队购米往往秩序混乱、各区公粜手续颇不一致,且不乏以米业团体或合作社名义居间操纵牟利者。(80)《市府等关于办理公粜处文件》、《市粮食局关于降低食米配给标准及办理封锁线内外各区食米配给呈》(1942年),上海市档案馆编:《日伪上海市政府》,第580、609页。因此,从7月开始,汪伪市府粮食管理局饬令华界各区一律实施计口授粮。(81)《市粮食局关于实施计户授粮呈及陈公博手谕》(1942年7月),上海市档案馆编:《日伪上海市政府》,第605页。8月起,南市、市中心、浦东南、浦东北、沪西、沪北等多区的计口授粮开始全面实行。(82)《市粮食局关于降低食米配给标准及办理封锁线内外各区食米配给呈》(1942年9月4日),上海市档案馆编:《日伪上海市政府》,第609—610页;陈存仁:《抗战时代生活史》,广西师范大学出版社2007年版,第179—180页。

1942年7、8月起施行的计口授粮统制政策,几乎与华界霍乱的暴发同时出现,为防疫措施向民众的渗透提供了突破口。实际上,将防疫举措与粮食统制相结合的思路由来已久,早在3月间所颁行的《上海霍乱防疫实施案》已明确规定对无防疫证者不卖配给米。(83)《上海霍乱防疫实施案》(1942年3月18日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-298。7月疫情升级后新修订的《霍乱防疫实施规程》第十九条,再次强调“若无携带防疫证者,不卖给米”。(84)《霍乱防疫实施规程》(1942年7月),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-289。正如陈存仁所言:“沦陷时期的上海大众最关心的一件事就是米”,粮荒给民众带来的饥饿体验与创伤记忆是极为深刻而恐怖的。(85)陈存仁:《抗战时代生活史》,第179页。因此,在严格执行凭证售粮的情况下,很难再见以往民众对预防注射的畏惧和排斥,反而是以“积极踊跃”“争先恐后”的姿态主动受注。在计口授粮的先行区,南市临时防疫委员会主席刘振亚在8月8日召开的第一次常务会议报告中称:8月6日至7日市民的防疫注射已由被动转向主动。(86)《南市临时防疫委员会第一次常务会议会议录》(1942年8月8日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-1203。而在当时沪北及其他华界区域,同样出现了大批市民积极“申请注射”防疫针的景象。(87)《工部局防治霍乱传染,强迫市民注射,四月卅以前防疫证书作废》,《新闻报》1942年7月28日,第5版。在租界地区,亦强制执行无证者不许籴米的规定。(88)租界地区5月即已要求籴米平民出示防疫证,无证者不许籴米,到6月又明确规定在售米处籴米应呈验防疫证,参见《注射防疫针者,渐形拥挤,籴米亦须防疫证》,《新闻报》1942年5月14日,第5版;《市民籴米,应带防疫证书》,《新闻报》1942年6月10日,第5版。初期民众并不熟悉该规定,临时退出籴米行列而未能购米者屡见不鲜,而到7月底则纷纷“请求”注射防疫针,日受注人数有破万记录。(89)《过去二十二日间,霍乱症甚为猖獗,发现三百六十起之多,市民纷请注射防疫针》,《新闻报》1942年7月29日,第5版;《注射防疫针者,渐形拥挤,籴米亦须防疫证》,《新闻报》1942年5月14日,第5版。时人评论道:“自凭防疫证购米后,市民遂大起忙头,甘愿受此一触,预候打者竟列成长蛇阵”。(90)《国人对防疫针,大都存恐惧心理》,《品报》1942年5月19日,第4版。

防疫措施除与经济统制捆绑外,交通取缔则是又一重要方式。晚清东北防治鼠疫时已有阻断交通的先例,但侧重于铁路沿线和城际间的管制。沦陷时期沪市的严厉程度则明显加强。7月22日,上海防疫委员会委员长落合甚九郎函告伪市长陈公博,要求汪伪市府在各交通要冲和施行注射场所,派警员严密专查行人的防疫证,若无证书或已过期无效者应禁止通行。(91)《上海防疫委员会关于霍乱预防注射证明书检查并取缔交通发上海特别市政府的函件》(1942年7月27日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-315。自8月6日起,无防疫证之华界市民,又被禁止进入租界。(92)《本月六日起,无防疫证书者禁入租界》,《新闻报》1942年8月5日,第5版。为厉行防疫而采取交通取缔,仍日方决定施行的措施,而汪伪市府则要在“谅解”的基础上严格执行。(93)在1941年的上海防疫委员会总会会议中,就已出现进行“交通取缔”的办法,由日本海军及警备司令部决定,并“请市政府予以谅解”,参见《上海特别市卫生局呈送上海特别市政府有关上海防疫委员会总会会议经过情形》(1941年7月29日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-133。除华界市内交通管制外,民众外出方式亦受严格控制。7月31日,日军登部队致汪伪市府的函电称:“凡火车、轮船、飞机及市内公共汽车、电车之乘客,须携带虎疫证明书”。可以说,当时在上海华界无防疫证者,被禁止购票、乘车、入境、登陆等等,几乎寸步难行。(94)例如,市民自沪搭车赴京沪、沪杭线,以及搭轮赴外埠,均需携带防疫证,否则不准下车及登岸;宝山地区在应对吴淞、淞阳两镇的突发疫情时,严令车站、城门口等处岗警对无防疫证者一律不准下车、入境、出城;南市地区居民出入,亦需防疫证;在租界领取“返乡特别通行证”,一律需备防疫证等等,参见《霍乱盛行居民纷请二次防疫注射,搭乘舟车须有防疫证书》,《新闻报》1942年7月27日,第6版;《日伪上海特别市政府关于上海特别市政府发现霍乱处理情形(附其流行病)的文件》(1942年),上海市档案馆藏,日伪特别市政府档案,R1-12-339;《霍乱预防方法及禁止事项》(1942年8月25日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-294;《法租界领取归乡证,亦需备防疫证》,《新闻报》1942年6月12日,第5版。

面对交通取缔,上海民众由于出行需要,尤其因工作关系穿行于华、租两界者,注射防疫针成为无可回避之事。(95)《打防疫针的经验》,《晶报》1938年7月2日,第2版。时人记录道:“一般市民,不能前进,无法规避,只可前往注射,否则即无法通行。两界各卫生处门前之行列,拥挤不堪……竟有轧到至五行之多,上面烈日当空,下面伫足而俟……较之买米情状,犹有过之”。(96)《防止霍乱注射防疫针之种种》,《力报》1942年8月9日,第1版。民众如此“积极”受注,和以往唯恐避之不及的种种行为形成了巨大反差。面对民众如此“积极申请”注射防疫针,时人亦认为如行经虹桥口及闸北等区时,均须呈验防疫证书等交通管制措施,是其中重要的原因。(97)《霍乱盛行居民纷请二次防疫注射,搭乘舟车须有防疫证书》,《新闻报》1942年7月27日,第6版。

四、防疫政策的局限性与帝国医疗的“遗产”

汪伪市府借助于食粮统制、交通取缔等措施,力图将帝国医疗色彩浓重的防疫手段,彻底、普遍地植入到华界地区。就短期来看,其效果十分明显而直接,民众甚至以“积极主动”的姿态加以“接受”,帝国医疗体系也似乎通过构设缜密、严丝合缝的植入方式,成功完成了渗透。然而,汪伪市府移植而来的防疫政策和手段,仍不可避免地存在诸多漏洞与局限,这在华界地方社会的因应中更加暴露无遗。

防疫证作为民众受注的凭证,是汪伪市府将防疫措施向华界社会全面推开的重要方式,但是被汪伪市府寄予厚望的防疫证并非完全行之有效,也根本未能将民众全部纳入到战时防疫体系中,这首先体现在伪防疫证明书(以下简称“伪证”)的大为盛行上。伪证几乎与防疫证同时出现,仅1941年上海各地之无效证书及伪证就已达300多种。(98)《未经打针出售防疫证,闵玉泉等四人刑罚,杨良宏等四人无罪》,《时报》1938年11月29日,第3版;《所谓日华旅行社实係滑头机关,伪造防疫证败露华人十二名被拘》,《晶报》1939年6月25日,第3版;《诉冯钦奎焦卖伪防疫证案》(1940年),上海市档案馆藏,日伪江苏上海地方法院档案,R38-2-10315;《上海特别市卫生局呈报特别市政府上海防疫委员会会议情形》(1941年9月27日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-133。伪证大多售价在0.25元到2元不等,从私人或私立医院处可购得。(99)陶菊隐:《孤岛见闻——抗战时期的上海》,上海人民出版社1979年版,第143页。1942年霍乱暴发时,沪西曾擅造号称“沪西西部居民连络医院中支同仁会防疫本部”印发的伪证,引起上海防疫委员会和汪伪市府的高度关注,饬令沪西办事处和警察局彻查。(100)《上海特别市卫生局医院管理处处长吴耀东发卫生局局长袁矩范的签呈》(1942年6月24日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-1136。

伪证对于民众来说最大的诱惑在于可以免予注射,并满足生活的基本需求,而卖方出于牟利心理也不惜铤而走险。伪证的泛滥往往使汪伪市府所构筑的防疫体系被撕开缺口,因此其对策多是令部属严密查究。实际上在整个沦陷期间,伪证一直屡禁不绝。(101)《上海特别市卫生局呈报特别市政府上海防疫委员会会议情形》(1941年9月27日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-133。即使在沪西小沙渡路劳勃生路63号发现的伪造场所,也因地处租界、现场证据不足而拖延日久,最终不了了之。同样,于沪西曹家渡益丰典当街友隆里7号查到的伪证售卖地点,由于人去楼空,而动荡时局下流动人口又难以稽查,只得告罢。(102)《上海特别市卫生局有关南市发现伪造防疫证明书的文件》(1941-1942年),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-1136。颇为吊诡的是,汪伪市府对防疫证的重视,使少数人靠多次注射取得大量防疫证,从中贩卖取利。(103)《出卖防疫证应严厉取缔》,《万言报》1942年8月7日,第1版;《上海一怪事:穷人打“防疫针”,要钱不要命》,《立报》1938年6月28日,第3版。

此外,私人医师和私立医院擅发伪证的现象也十分普遍。据陶菊隐回忆,市民只要找到熟络的医师开具证明,无须注射即可换取防疫证。(104)陶菊隐:《孤岛见闻——抗战时期的上海》,第143页。为应对此类行为,维护“正统性”,1942年6月上海防疫委员会规定,私人医师之证明一概无效,同时以其所印发之防疫证为唯一合法证书,并令汪伪市府严格查办。(105)《上海特别市卫生局吴耀东发局长袁矩范的签呈》(1942年6月25日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-312,第32页。然而在当年霍乱流行期间,南市三民医院等还是发放了大量防疫伪证,次年徐家汇保宁医院同样售卖伪证,后经南市区卫生事务所、市立徐家汇诊疗所发现,却只见警告,未见处罚。(106)《南市区卫生事务所呈送上海特别市卫生局三民医院防疫证明书由》(1942年7月22日)、《市立徐家汇诊疗所呈报上海特别市卫生局保宁医院擅自出售防疫证明书》(1943年5月27日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-315。华界地区伪证地下市场的持续活跃,以及汪伪市府在杜绝伪证制造和买卖上的无力,使防疫政策之漏洞非但未能弥合,反而日形扩大。

除伪证外,华界地区还屡有冒充伪卫生部门专员的事件发生,主要对商家实施“防疫”,从中收取费用。如1942年6、7月,浦东杨家渡源泰地货行、南市王家嘴角美华理发店,均有身着黄制服的“万国防疫会”之督查专员,称协助汪伪市卫生局洒扫防疫药水,收取新法币或储备券5元,并发给“万国防疫会”证书;(107)《南市区卫生事务所呈上海特别市卫生局:密》(1942年7月2日)、《邵洪、周希贤发上海特别市卫生局查浦东杨家渡源泰地货行有万国防疫会证书发现的电报》(1942年6月23日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-1136。9月又有“上海防疫协会”对南市区店家勒收捐款,并发给查讫证。(108)《南市区卫生事务所呈送上海特别市卫生局自称上海防疫协会发给查讫证》(1942年9月3日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-311。此类现象及伪证之所以频频出现,防疫机构的冗杂混乱是其主因。(109)就1942年的霍乱应对而言,公共租界、法租界分别由工部局卫生处、公董局公共卫生救济处负责,租界之外则以汪伪市府为主体,日本海军及陆军的军医、防疫等各部门从旁介入,另外还有起主导作用的上海防疫委员会等,参见《上海防疫委员会规程》(1942年8月),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-289;上海通志编篡委员会编:《上海通志》第7册,第5012页。战时环境下,各方组织名义上分工协作,但在庞杂的体系内实则联系甚少。如汪伪市卫生局在对假冒案的审查上,尚需向日军宪兵队求证,遑论普通商人在面对所谓“万国防疫会”时能立判真伪,这也就为华界地区诸如“万国防疫会”“上海防疫协会”的出现提供了可趁之机。而上海防疫委员会废止其他机关发放防疫证的合法性,其动因也多源于此。值得注意的是,即使汪伪市府内部职员,也多对霍乱预防注射持避而远之的态度。此类人员虽不制假,但却利用职务之便向华界社会泄漏空白防疫证。1942年4月华界第1期霍乱普遍预防注射之际,汪伪市卫生局医院管理处长吴耀东批评称:“不少公务人员,自身不肯接受注射,反而需索多量证明书分给于他人”。(110)《上海特别市卫生局呈请上海特别市政府令饬各机关人员接受预防注射证明书》(1942年4月25日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-343。如同年5月,南市区卫生事务所书记乐庚基就因外带空白防疫证15张于租界寓所内,被法租界警务处搜获,(111)《上海特别市政府关于南市卫生事务所职员被搜获空白虎疫预防证的文件》(1942年5月14日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-233。但汪伪市府的惩处却不过对其“记大过一次,通饬注意”。(112)《上海特别市政府发卫生局关于南市区卫生事务所书记乐庚基为法租界警务处在其寓所搜获防疫证一案的训令》(1942年5月26日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-315,第64-67页。这也可以解释为何伪政府内部的“黑洞”无法阻遏。

曾令华界民众一度就范的经济统制政策也并非天衣无缝,如长期存在的庞大米粮黑市就无法根本解决。(113)有关于沦陷时期上海地区米粮统制政策下的黑市经济的具体状况,前人已有充分研究,参见张忠民《战时上海的米粮统制(1937—1945)》,《近代中国》1994年,第270—281页。总之,汪伪市府在防疫政策和制度上的局限性,便外化为以上“有碍疫政”的纷繁乱象。1945年7月,时任上海防疫委员会主任委员的周佛海,不得不承认大多数民众仍不愿主动接受注射。(114)《上海防疫委员会呈请市政府布告晓谕军警人民等自动接受霍乱预防注射》(1945年7月19日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-345。然而,随着日本战败投降,已然漏洞百出的帝国医疗体系看似全线溃退,但在战后国民政府治下沪市的防疫举措中,仍然明显地沿袭沦陷期间的手段和特征,这种惯习或可以称之为日本帝国医疗的“遗产”。

需要说明的是,若仅就强迫注射而言,在战前就已存在。1927年,力主施行注射以预防霍乱的沪上名医周楚良,在提交淞沪卫生局的意见中,已有对车夫、工人、苦力等重点对象一律强制注射的设想。(115)周楚良:《致淞沪卫生局讨论实施霍乱预防注射之意见》,《新医与社会汇刊》1928年第1期,第145—148页。上海市卫生局成立后,从1930年开始推广免费注射霍乱预防针,并于1931年霍乱流行时呈请市府对棚户居民强制注射,并得到批准。(116)张明岛、邵浩奇主编:《上海卫生志》,第29页;陈希曾:《令区所队为强迫棚户注射防疫针由》,《公安旬刊》第3卷第5期,1931年8月,第6—7页。但是,这一时期所施行的强制注射与沦陷时期又有较大差别:其一在于战前受众范围较小,重点仅对下层贫民实施强制注射,如1933年、1935年即对川沙、南北市等地棚户进行强迫注射;(117)《川沙强迫注射防疫针》,《新闻报》1933年7月15日,第11版;《市卫生局防疫成绩,强制注射已二十余万人,真性霍乱至今幸未发现》,《新闻报》1933年7月15日,第13版;《气候不正发现时疫,市卫生局派员赴四乡注射》,《新闻报》1935年5月14日,第10版。其二在于施行频次较低,集中在卫生防疫运动或霍乱流行期,如在1934年的卫生运动宣传周和1936年的防疫运动中,才在各交通要道、公园入口等人口密集的公共场所集中注射。(118)《卫生运动宣传周展》,《时报》1934年6月21日,第6版;《防疫运动今开始》,《新闻报》1936年5月15日,第13版。简言之,战时防疫的强度要远大于战前,这不是上海原有本土注射经验的自然发展,而是大量融入了日本帝国医疗特征的结果。

抗战胜利后的1946年,上海再次暴发霍乱,发病4415例,死亡353人。(119)上海通志编纂委员会编:《上海通志》第1册,第410页;张明岛、邵浩奇主编:《上海卫生志》,第38页。以当年上海市政府的应对为策简要分析,不难发现沦陷时期高压、强制防疫手段的惯性和影响。首先是防疫证的沿用。5月疫情暴发后,卫生署上海海港检疫所开始在港口严格检查防疫证。(120)《海港检疫所宣布上海为疫港,严格执行查验防疫证书任务》,《申报》1946年5月29日,第4版。6月,由上海市卫生局拟定的《上海市各界联合防疫分工合作实施办法》进一步明确规定:凡经由沪地之来往的铁路及轮船旅客,一律应严格凭注射证购车票、船票,无证者需就近受注后补取。而在当时的各大游戏场、大公司及菜场等人流密集场所,也需凭证购买。(121)《上海市各界联合防疫分工合作实施办法》,《上海卫生》1947年第1期,第46—47页。此可谓战时统制政策在和平时期的变形。从7月5日开始,上海市卫生局更在军警、童子军、保甲长等配合下,全面检查住户及行人的注射证。其次是强制注射成为防疫的常用手段。自霍乱暴发后这种手段就已运用,而后更在严密检查注射证的基础上加以厉行。(122)《防止虎疫行强迫注射》,《立报》1946年5月30日,第4版;《卫生局定七月五日,挨户检查防疫证,火车及内河轮一律凭证购票》,《侨声报》1946年6月29日,第3版;《防疫证带了没?检查防疫证今日是第一天,昨霍乱死者又有三人》,《侨声报》1946年7月5日,第3版。再次是对于水质的重视,这与汪伪市府时期的举措大为相似。上海市卫生局、公用局于6月召集自来水厂会商,加强自来水的氯气消毒,并决定免费开放大量救火龙头,增设自来水管道给水,同时用漂白粉实施井水消毒,组织各慈善团体设立老虎灶供水等等,以保证居民用水洁净卫生。(123)江世澄:《安全饮水》、上海青年汇施饮茶水委员会:《施饮茶水运动》,《上海卫生》1947年第1期,第23—27页;《卫生局昨召开夏令给水会议》,《侨声报》1946年6月29日,第3版;《努力扑灭霍乱,七月五日起检查防疫证,抽验自来水取缔冷饮》,《新闻报》1946年6月29日,第4版。以上防疫措施在上海一直延续到1949年解放前夕。与战前相比,战后防疫的强制性、彻底性、侵入性特征,以及上述大量战前几无先例的举措在这一时期投入运用,不无日本帝国医疗的烙印。

结 语

回顾20世纪30、40年代的上海战时防疫体系,日本帝国医疗的印迹极为明显,带有强制性、侵入性、彻底性特征的种种观念和措施,均随日军移植而来,迥异于国统区及中共领导的抗日根据地。(124)例如与上海紧邻的浙江省鄞县、衢县、金华等地,1940—1941年间尚属国统区,在应对日军细菌战时,采取了注射、隔离、消毒等常规防疫措施;而在陕甘宁边区,在防疫方面则强调加大卫生宣传、健全组织机构、充实人员设施、建立预警机制、中西医结合、增强民众体质等,均未见经济统制、交通取缔、发放证书等沦陷区施行的“非常”措施,参见许峰源《抗战期间浙江鼠疫的防治(1940—1941)》,姜义华、黄克武主编《20世纪中国人物传记与数据库建设研究》第3辑,上海书店出版社2016年版,第278—302页;温金童、李飞龙《抗战时期陕甘宁边区的卫生防疫》,《抗日战争研究》2005年第3期。而汪伪市府于1942年霍乱流行的防治便是其缩影,这也有助于理解沦陷区伪政权的防疫实态。以往多被研究者忽视的华界民众对现代防疫措施既远未完全接受,也并非只是一味地排斥逃避,而是在带有帝国医疗色彩的防疫手段强势植入的过程中,不得不调整姿态,“积极主动”地“接受”。就上海沦陷时期整体而言,防疫政策中虽存在不可回避的局限与漏洞,但日本帝国医疗的重要特征却为国民政府所借鉴和承袭。日军当局及其傀儡汪伪市府的防疫与华界民众和社会的因应相互影响,构成上海战时防疫错综复杂的历史面相。西方学界对于帝国医疗包括殖民医学已有较为成熟的研究和批判,而中国大陆学界起步则相对较晚,甚至有学者不自觉地将其作为“现代性”的标准。结合海耶斯对帝国医疗的特征概括,在本文研究的个案中,透视汪伪市府的防疫观念和措施,不难发现背后日本帝国医疗的底色:其一,维持在沦陷区的统治,尤其是服务于军事是其主要目的。罗芙芸在对沦陷时期天津卫生的研究中即指出:日本医学精英将卫生作为提升日本军队战力的关键策略,日本学者苗木正平亦指出日军对士兵的健康极为重视,而沦陷时期的上海同样存在此种倾向。(125)[美]罗芙芸著,向磊译:《卫生的现代性:中国通商口岸卫生与疾病的含义》,第273页;苗木正平指出,日军担心应征士兵身体健康状况不良,因此要求建立独立的日本厚生省。1938年该部门成立后,致力于为日军输送健康而强壮的士兵,参见Milton J. Lewis and Kerrie L. MacPherson, Public health in Asia and the Pacific: Historical and comparative perspectives (New York : Routledge, 2008), p.63.1942年7月修订的《上海防疫委员会规程》中,日本陆军、海军及宪兵队等占据了关键席位,包括在南市临时防疫委员会、沪西防疫委员会等的组建和运作中,也同样扮演了重要角色。(126)除此以外,日本军部可以直接对汪伪市府及其部属发号施令,同时也经常亲自参与到强迫注射的行动当中,起震慑作用,动辄即对疫区进行扼杀式的封锁隔离,参见《南市区卫生事务所呈报上海特别市卫生局组织南市临时防疫委员会经过》(1942年8月8日)、《沪西卫生办事处发上海特别市卫生局关于成立沪西防疫委员会经过的签报》(1942年8月13日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-1203;《日伪上海特别市卫生局关于本年防疫会议呈报议事译文》(1942年3月18日),日伪上海特别市卫生局档案,上海市档案馆藏,R50-1-298。这既和日本帝国医疗长期以来的传统有关,但更多的则是日方为避免霍乱蔓延影响驻沪日军,以保证其战斗力,并非如中岛知惠子所认为的出于对上海市民健康的保护。

霍乱的肆虐也是对沪市卫生行政能力的挑战和考验,在战时背景下秩序可能会进一步失控,这是汪伪市府和日方不愿看到的结果。因此,借由保甲制度渗透和强制防疫,在某种程度上也有重构和稳固基层统治基础的考量;其二,对于华界民众的身体形象有极强的形塑性。如前所述,华界平民尤其是底层贫民,被日方塑造为缺乏卫生常识和健康习惯的瘟疫之源。这一观念深刻影响汪伪市府并为其所接受,民众“不知健康卫生”遂成为霍乱流行最重要的原因,不断强化强迫注射乃至自身统治的合法性,但显然这种认知基本是脱离民众生存状态的空想;其三,强制干涉、普遍彻底是其本质特征。无论是依靠军警强迫注射并发放防疫证,抑或是利用经济统制和交通取缔等手段,其出发点均是要将华界民众一个不漏地纳入到战时防疫体系中,(127)1942年霍乱疫情暴发后,上海防疫委员会对汪伪市府的指示主旨即须使民众一律注射,“不许遗漏一人”,参见《上海特别市卫生局呈请上海特别市政府在各注射处所派警严密检查证书》(1942年7月27日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-343。其力度之大可谓空前绝后。

事实上,日本帝国医疗不只是尝试在上海构筑严密的体系,而是辐射到整个中国沦陷区,尤其像天津、青岛等战略位置极为重要的沿海港口城市,战时防疫因其移植性而有颇多共通之处。(128)参见罗芙芸著,向磊译《卫生的现代性:中国通商口岸卫生与疾病的含义》,第269—301页;陈亮《二十世纪三十年代青岛霍乱流行与公共卫生建设》,中国海洋大学硕士学位论文,2008年,第39—75页。若从地缘政治的角度看,前述个案显然是其典型代表,但又有独特性。以往论者多指出日本帝国医疗客观上促进了卫生现代化和民众卫生意识的提高,但据现有资料分析,笔者很难在1942年汪伪市府的防疫活动中得到共识。尽管有日本驻军和军医的支持,但上海华界各区县的施疗所、卫生事务所、医院的经费拮据和物资奇缺均是不争的事实。(129)《上海特别市政府关于防疫费卅一年的文件》(1942年),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-304。应急防疫尚属勉力维系,追求“卫生现代化”基本无从谈起,此亦霍乱注射采取强制、暴力等低成本方式的重要原因。即使汪伪市府多次组织的防疫注射和宣传教育活动,可以归入卫生规训的范畴之内,但无论是伪政权及日方,抑或是上海民众,实则均对华界地方社会游移躲闪、消极抵抗的因应有深刻体会。

然而,从“殖民现代性”或“后殖民”的观点审视,(130)“殖民现代性”的概念于1990年代由美国学者TaiBarlow提出,企图超越殖民统治分析,着重“压制(或榨取)”与“抵抗”二元对立模式,主张殖民主义与现代性两者共存的状态;“后殖民”的观点依据阿诺的说法,则是指对近代科技与医学从被视为“帝国的工具”(技术),转向探讨有关社会、文化和政治的面相,重视一系列跨文化的交换与相互作用。范燕秋认为两种观点具有相似性,并进一步指出:必须破除殖民/被殖民二元对立的概念,不能仅重视来自殖民者单向的塑造,而必须探讨被殖民地本身社会文化变动的过程,参见范燕秋《疫病、医学与殖民现代性——日治台湾医学史》,第3—6页。移植而来的日本帝国医疗却内化为战后国民政府的防疫手段和措施,这种惯习从沦陷时期一直延续到上海解放前夕,这恐怕为日本所始料未及。自1927年南京国民政府成立后,上海作为世人瞩目的对外展示窗口,按照魏斐德(Frederic Wakeman)的说法,即在某种程度上成为国民党统治的试验地,(131)[美]魏斐德著,章红等译,周育民校:《上海警察,1927—1937》,“序言”,上海古籍出版社2004年版,第1—2页。华界卫生行政机构得以完善,预防注射逐渐普及。与此同时,强制性防疫措施也开始出现,但无论是力度还是范围远不及沦陷时期,这一点在福士由纪、中岛知惠子关于日本帝国医疗强制性、侵入性等特点的研究中,已经有颇为清晰的阐释。而防疫证书、经济统制、交通取缔在战前沪市更闻所未闻,但战后却作为“遗产”几乎完整地保留下来。从战后全国范围看,这一“遗产”绝不仅限于上海一地,在南京、天津、太原等地均可见其身影。(132)《卫生局推行检疫工作,旅客一律须强迫注射》,《中央日报》1946年6月28日,第4版;《强化防疫工作,下月起车站实施检疫,无注射证者不准购票》,《大公报》1948年5月27日,第5版;《太原强迫注射》,《大公报》1948年4月18日,第3版。由此可见,此类惯习绝非个例,而具有相当的普遍性。

抗战时期中国沦陷区处于充满“证书”的时代,上海也不例外,除防疫证外,还有牛痘证、购米证、领水证、市民证、通行证、返乡证、搬运证等等,可谓无处不在。战时下层民众本已困苦不堪,如此高压和模式化的管理,更使其日常生活处于近乎窒息的状态。1942年霍乱流行期间,起着上海义冢作用的普善山庄更是尸积如山,惨不忍睹。(133)《李锦就普善山庄尸臭四溢问题发上海特别市政府的电报》(1942年8月12日),日伪上海特别市政府档案,上海市档案馆藏,R1-12-346。近代以来,随着西方崛起后对外强势输出政治、经济、文化发展模式,其医疗卫生标准同样被奉为圭臬,因此华人往往被视为“不卫生”的典型,在华洋杂处的上海尤其如此。(134)以近代上海为例,胡成在其研究中,对华人“不卫生”的形象如何逐步被建构和“认可”,如何与烈性传染病的暴发及蔓延相联系,以及中外对于“不卫生”表述背后的本质做了颇为有力的论述,参见胡成《“不卫生”的华人形象:中外间的不同讲述——以上海公共卫生为中心的观察(1860—1911)》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》第56期,2007年6月。对于战时霍乱的流行,日方及汪伪市府顺理成章地将原因归结为华界民众“不讲卫生”,部分学者也持相同观点。但步入近代以来,“卫生”一词本身即融入了诸多西方舶来的含义,以此生硬地比附就会产生民众一夜之间变得“不卫生”的错觉,而且讨论民众“不讲卫生”导致疫病流行之余,似应进一步深入探究为何会出现民众“不讲卫生”的现象?后果较之以往为何如此严重?为何不能得到改善?在战祸连年、物资匮乏、朝不保夕的非常时期,生存的基本需求高于一切,在饮食不洁易致疫病和追求“卫生”而食不果腹的摇摆中,华界民众不得不选择前者。正如《申报》时文所称:“我们这种人谈什么卫生、营养”,(135)《在疫浪中》,《申报》1942年8月14日,第6版。这正是下层民众的心声。而带有日本帝国医疗色彩的种种强制性防疫措施,对华界民众来说充满着惊惧、疑虑和困惑,因此从整体而言,这也导致了上海华界社会对战时防疫消极因应的局面。