某三甲医院1282例医疗安全不良事件研究分析

2019-11-27徐厚丽张萍萍段玉平徐麟王镇

徐厚丽 张萍萍 段玉平 徐麟 王镇

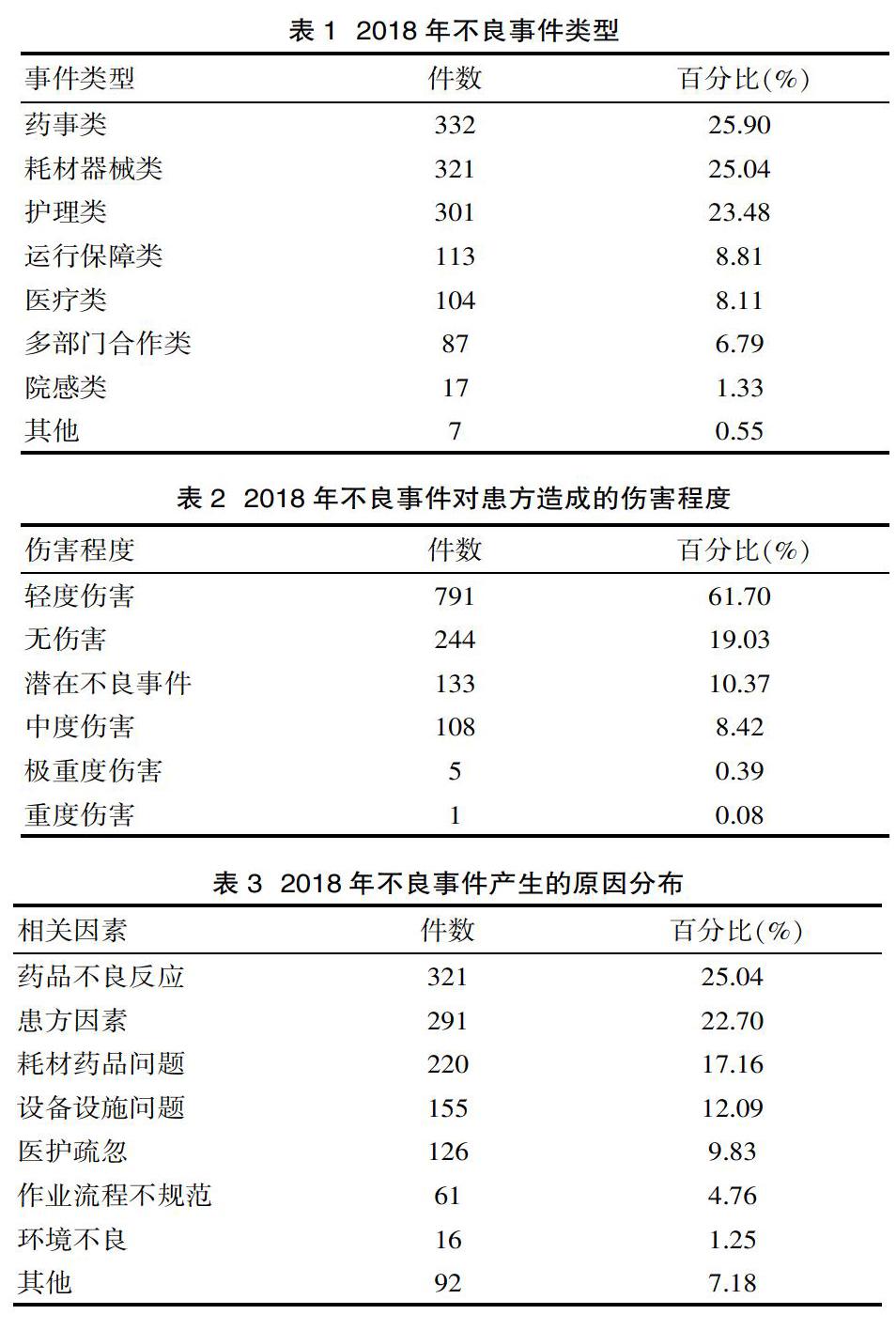

[摘要] 目的 分析医疗安全不良事件的种类、发生原因及发生规律,探究有效的患者安全管理举措,进一步提高不良事件管理效能。方法 采用回顾性分析法对2018年上报的1 282件不良事件进行分析。结果 上报的不良事件中,药事类占25.90%,耗材器械类占25.04%,护理类占23.48%;不良事件对患方造成的伤害以轻度伤害为主,占61.70%;药品因素、患方因素、耗材和设备设施问题是事件产生的主要原因,占76.99%。结论 不良事件报告管理系统能够帮助医院发现系统性、流程性问题,提高医疗质量与安全管理水平,保障患者安全。医院应高度关注发生频次高或突然异常增加的不良事件,采取全面质量控制措施避免类似事件重复发生,营造从差错中学习的患者安全文化氛围。

[关键词] 医疗安全不良事件;患者安全;管理效能;不良事件报告管理系统

[中图分类号] R197.3 [文献标识码] A [文章编号] 1672-5654(2019)09(b)-0174-03

患者安全是医疗卫生系统最为关注的问题,如何预防和避免医疗服务过程中的差错,降低患者就医风险,已成为医疗卫生管理领域积极探索实践的重点[1-2],国内外实践证明[3-5],医疗安全不良事件报告系统,能够促进医疗质量提升,保障患者安全。某三甲医院自2012年起构建院内不良事件报告系统,不良事件管理日趋规范化,近3年该院通过不良事件管理,解决系统问题、修订制度或优化流程200余项,极大地提高了医疗质量与安全管理水平。该市多家医院来该院学习不良事件管理经验,不良事件管理举措得到同行的高度认可。

1 资料与方法

从不良事件报告管理系统中导出2018年上报的1 282件不良事件。采用回顾性分析法,对不良事件上报数量、事件类型、对患者造成的伤害程度及产生原因等进行统计分析。

2 结果

2.1 不良事件上报数量

根据《三级综合医院评审标准实施细则(2011版)》A级要求(每百张床位年报告≥20件),2018年该院床位1 638张,应至少上报不良事件328件。实际共上报不良事件1 282件,超过标准要求。

2.2 不良事件类型

该院上报的不良事件以药事类、耗材器械类和护理类为主,3项合计占比达到74.41%,见表1。

2.3 不良事件对患方的伤害程度

對患者造成轻度伤害的事件最多,主要是患者跌倒、管路滑脱、自拔、液体外渗、药品不良反应、压疮、针刺伤、标本不合格等事件;其次是无伤害事件占19.03%,主要是治疗、护理操作前以及使用器械、耗材或药品前,及时发现存在的问题并及时纠正,未给患者造成不良影响。这些事件提示相关制度、流程存在缺陷或执行力欠佳或产品药品等存在质量问题。见表2。

2.4 不良事件产生的原因

经职能部门调查分析发现,发生的1 282件不良事件中,药品不良反应事件最多,占25.04%,其次是由于患方因素产生的不良事件,占22.70%,主要是患者或家属不配合、自伤、不遵医嘱坠床、自拔管路、患者病情所致等,再次是耗材药品问题引发的事件,占17.16%,主要是由于医用耗材及液体质量存在问题而引发。见表3。

3 讨论

3.1 强化流程分析管控发生频次高或异常增加的不良事件

《三级综合医院评审标准实施细则(2011版)》中指出:对医疗安全不良事件要有分析,采取防范措施,对重大不安全事件进行根本原因分析。研究[6-7]指出:医院应重视不良事件的调查分析,尤其对于发生频次高或异常增加的不良事件要高度重视,因为这些事件的发生说明医院系统上存在缺陷,找到缺陷,改进系统是不良事件报告的目的所在。

该研究显示,药事类不良事件占比达25.90%,其中绝大多数为药品不良反应事件,药学部予以了高度重视,每月统计分析并通报全院药品不良反应发生情况,为临床医生规范合理用药提供有力参考。耗材器械类不良事件占比达25.04%,经分析发现,2018年5—7月,某厂家一次性使用静脉采血针漏血、末端破损、乳胶护套脱落等事件共计23件,由全院8个科室上报,经深入调研发现,该厂家采血针存在产品设计缺陷,医院讨论决定改换其他厂家产品,后续追踪发现,此类不良事件未再发生。护理类不良事件占比达23.48%,经流程分析发现,事件产生的主要原因是未对患者进行密切观察、未严格执行操作规程、评估、宣教及沟通不到位。在2018年护理培训计划中,加入针对性的核心制度及操作规程培训,在提高患者依从性、强化宣教培训效果方面采取多项针对性措施。

3.2 通过完善全面质量控制措施避免不良事件重复发生

该院建立不良事件报告系统的最主要目的是改进服务流程,改善系统安全,以问题为导向,实施全面质量控制,降低不良事件的发生。而降低不良事件的发生关键是识别其原因,制定出相应的预防措施,帮助医护人员减少和避免差错[8]。该院要求职能部门采用根本原因分析法对不良事件进行深入调研分析,提出针对性的指导意见,并且追踪方案、措施的落实情况。职能部门将不良事件处理作为管理抓手,以问题为导向,对工作服务流程予以优化改进,完善全面质量控制措施。该研究显示,药品因素、患方因素、耗材问题、设备设施问题是不良事件产生的主要原因,占76.99%。经过医院不良事件管理领导小组讨论决定,对于药品、耗材方面,应加强采购前的评估、使用前的检查核对及使用后的追踪评价,加强质控管理。对于患方因素而引发的不良事件,通过加大对医护人员沟通技巧及人文关怀方面的培训、多种途径宣传医院规定及医护配合知识,采取个性化、针对性措施争取患方的理解和配合。设备设施方面,要求总务科、医技部等相关职能部门加强监督检查频率,对于短期内出现的三件及以上类似事件,进行全院范围内排查,一点带面,举一反三,查找工作中的疏漏,逐渐改进制度或流程。医院将能够反映系统性问题、有代表性、有广泛警示意义的不良事件,制成防范警示案例,在院内网、通知公告栏及科主任、护士长微信群中进行公示,使医护人员从已发生的不良事件中吸取经验教训,避免类似事件再次发生。

3.3 不良事件管理助推医疗服务质量的提升

该院不良事件上报系统便捷、顺畅,實行无责、非惩罚性上报,对于积极上报的科室和个人予以现金奖励,要求职能部门及时、深入调研每一件不良事件,帮助临床解决问题,医务人员不良事件上报积极性显著增强,2013年全院共上报不良事件340件,2014年上升到538件,到2018年达到1 282件,不良事件上报数量、范围和上报科室显著增多,2018年上报事件的10.37%是潜在不良事件,对患者造成的伤害以轻度伤害为主,占61.70%,说明医务人员风险防范意识显著增强。2018年通过不良事件解决系统问题并修订制度或优化流程80余项,进行全院安全排查10余次,组织培训40余次,下发警示通知10余次,医院管理制度和流程得到进一步优化,医疗差错显著减小,有效降低了医疗纠纷的发生,医疗质量与安全水平得到显著提升,逐渐形成从差错中学习的患者安全文化氛围。

[参考文献]

[1] 李菁,刘秋生,李嘉颖,等.基于企业风险管理的医疗不良事件内部管理体系的构建[J].中华医院管理杂志,2014,30(3):182-184.

[2] 崔颖,席修明,张进生,等.医疗不良事件报告体系评述[J].中国医院管理,2013,33(2):42-44.

[3] 哈维超,周亚夫,顾民,等.医疗不良事件报告系统研究进展[J].中国医院管理,2009,29(1):20-22.

[4] Tim Outerbridge. Building Systemic Models for Medical Error Reporting [J].Health Law Journal,2004(12):275-293.

[5] 王弓茹,陈英耀.国外医疗不良事件报告系统研究概述及启示[J].中国卫生质量管理,2016,23(5):113-116.

[6] 李佳,刘志坚,陈路龙,等.主动报告医疗不良事件制度运行中存在的问题及对策[J].管理观察,2015,12(35):190-192.

[7] 孙学勤,彭华,郭小建,等.某三甲医院不良事件与患者安全隐患上报情况分析[J].中国医院管理,2018,38(9):49-51.

[8] Wilson RM,Harrison BT,Gibberd RW,et al.An analysis of the causes of adverse events from the Quality in Australian Health Care Study [J].Med J Aust,1999,170:411-454.

(收稿日期:2019-06-14)