余姚市主要内河浮游甲壳动物群落及其与环境因子的关系

2019-11-27杨杰青史赟荣欧阳珑玲茅树杰王云龙

杨杰青,史赟荣,欧阳珑玲,茅树杰,王云龙

(1.中国水产科学研究院东海水产研究所,农业农村部东海渔业资源开发利用重点实验室, 上海 200090;2.宁波市余姚市渔政管理站,浙江宁波 315400)

余姚市全境内陆水域面积约71.2 km2,基本由余姚江所覆盖,沿途重要支流有湖塘江、长泠江、临周江等十几条江,余姚江源于余姚市大岚夏家岭,经余姚城区沿东南方向出市界,经下游的甬江注入东海[1]。近年来,随着城市的快速发展,人类对流域水资源的过度开发、水利工程改造及城市生活污水随意排放等,造成流域水资源“质”和“量”全面退化,进而影响了流域水生生态系统的健康。20世纪末王金辉[2]对余姚江调查发现,水质和底质已受不同程度污染,出现溶解氧较低、水体富营养化严重、底质重金属超标等现象;21世纪初吴成龙等[3]调查表明,余姚江干流80%水体虽已恢复Ⅲ类水质,但多年来累积的工业污泥对水质仍有较大影响。

浮游动物是悬浮于水中、具有微弱游泳能力或完全没有游泳能力的小型无脊椎动物和脊索动物幼体的总称[4],作为水生生态系统的重要组成部分,既可调节细菌的数量和发展趋势,又可调控浮游植物的种群数量并改变其群落结构,亦是经济鱼类的优质天然饵料,因此在水生生态系统物质循环和能量流动过程中起重要作用[5]。浮游动物包括小型浮游动物和大型浮游动物,其中淡水中大型浮游动物主要包括枝角类和桡足类(浮游甲壳动物)[6],相比于浮游植物和小型浮游动物,浮游甲壳动物个体较大、更容易辨认,对各种水体环境因子变化较为敏感[7]。

目前,有关淡水浮游动物群落的研究主要集中于群落结构特征、生物多样性及群落与环境因子之间的关系上[8-9],其中生物因子(种类组成、优势种、密度等)和环境因子(温度、溶解氧、pH等)是影响浮游动物分布的重要影响因子[10]。而受人类活动扰动较大的余姚内河浮游甲壳动物群落生态结构仍不清晰(如种类组成、群落结构及与环境因子之间的关系),本文依据2018年2、5、8和11月4次调查数据,分析余姚主要内河浮游甲壳动物种类组成、优势种、密度和生物量及群落结构特征,并探讨了群落结构与环境因子之间的关系,以此论证生物因子和环境因子对浮游甲壳动物群落分布的影响。

1 材料与方法

1.1 调查时间及站位

调查时间为2018年2月(冬季)、5月(春季)、8月(夏季)、11月(秋季),调查范围主要为余姚江及其上游的支流湖塘江、临周江和长泠江。其中湖塘江(HT1、HT2)、临周江(LZ1、LZ2)和长泠江(CL1、CL2)各布设2个采样点,余姚江(YJ1、YJ2、YJ3、YJ4)布设4个采样点,具体位置见图1。

图1 采样站位示意图Fig.1 Map of the sampling sites LZ1为临周江1号点,LZ2为临周江2号点,CL1为长泠江1号点, CL2为长泠江2号点,HT1为湖塘江1号点,HT2为湖塘江2号点, YJ1为余姚江1号点,YJ2为余姚江2号点,YJ3为余姚江3号点, YJ4为余姚江4号点

1.2 样品采集与分析

浮游甲壳动物定性样品采用13#淡水浮游生物网,在水面以下以画“∞”字方式拖行3 ~ 5 min,将滤取的样品倒入100 mL标本瓶中,用福尔马林固定至终溶液浓度为5%,带回实验室在体视显微镜下分析鉴定(种类)。定量样品用容量为5 L的采水器于采样点表底水层共取10 L水,并用13#淡水浮游生物网过滤,收集于100 mL采样瓶中,用福尔马林固定至终溶液浓度为5%,带回实验室在体视显微镜下分析鉴定种类并计数个数。轮虫定量样品采用25#淡水浮游生物网,采样方法同浮游甲壳动物,只计数不分类。浮游动物鉴定参照《淡水微型生物图谱》[11]、《中国动物志淡水枝角类》和《中国动物志淡水桡足类》[12]。

叶绿素a含量采用浮游植物荧光仪(Phyto-PAM,Walz)通过活体藻细胞叶绿素荧光测定,并通过热乙醇法进行校正。浮游植物定量样品采集,用容量为5 L的采水器于采样点表底水层共取10 L水,并用25#淡水浮游植物网过滤,收集于100mL采样瓶中,用福尔马林固定到终溶液浓度为5%,带回实验室在高倍显微镜下分析鉴定并计数,浮游植物鉴定依据《中国淡水藻类》[13]。环境参数(温度、pH、溶解氧)采用YSI plus型水质分析仪现场测定,并用铅锤绳和透明度盘测定采样点水深和透明度。

1.3 数据处理与分析

1.3.1 优势度

浮游甲壳动物的优势度(Y)计算公式为:

Y=(ni/N)×fi

式中,ni为第i种的个体数,N为样品总个数,fi为第i种物种出现频率,以Y≥0.02为优势种的划分标准。

优势种更替率(R)计算公式:

R=(a+b-2c)/(a+b-c)×100%

式中,a和b分别为两个季节优势种的数目,c为两个季节共同的优势种数。

1.3.2 数据处理方式

余姚市主要内河各季节理化因子采用平均值±标准差的形式表示,生物因子采用数值范围的方式表示,采用SPSS 19对密度和生物量时空上的差异进行显著性分析。浮游甲壳动物与环境因子之间的相关性通过Species-sample做趋势对应分析(detrended correspondence analysis,DCA)。Lengths of gradient的第一轴数值小于3.0,因此采用冗余分析(redundancy analysis,RDA),为减少机会种群对结果的干扰,选择出现频率大于50%的种类进行排序,种类和环境因子数据通过log(x+1)转换,以确保数据趋于正态分布。

2 结果

2.1 理化和生物参数

余姚市主要内河(余姚江、湖塘江、临周江和长泠江)四季理化和生物因子具体数值见表1。水深丰水期(春、夏季)要高于枯水期(秋、冬季);水温的季节平均大小为夏季>春季>秋季>冬季,溶解氧季节平均大小与水温恰恰相反;透明度除冬季较高外,其他季节变化不大;pH维持在微碱性水平,且季节变化不大;浮游植物密度春、夏季波动范围大于秋、冬季;叶绿素和轮虫密度春季波动变化较大;蓝绿藻密度秋季波动变化较大。

表1 余姚内河各季节理化和生物因子Tab.1 Physicochemical and biological factors within each season in inland river of Yuyao

2.2 浮游甲壳动物群落结构特征

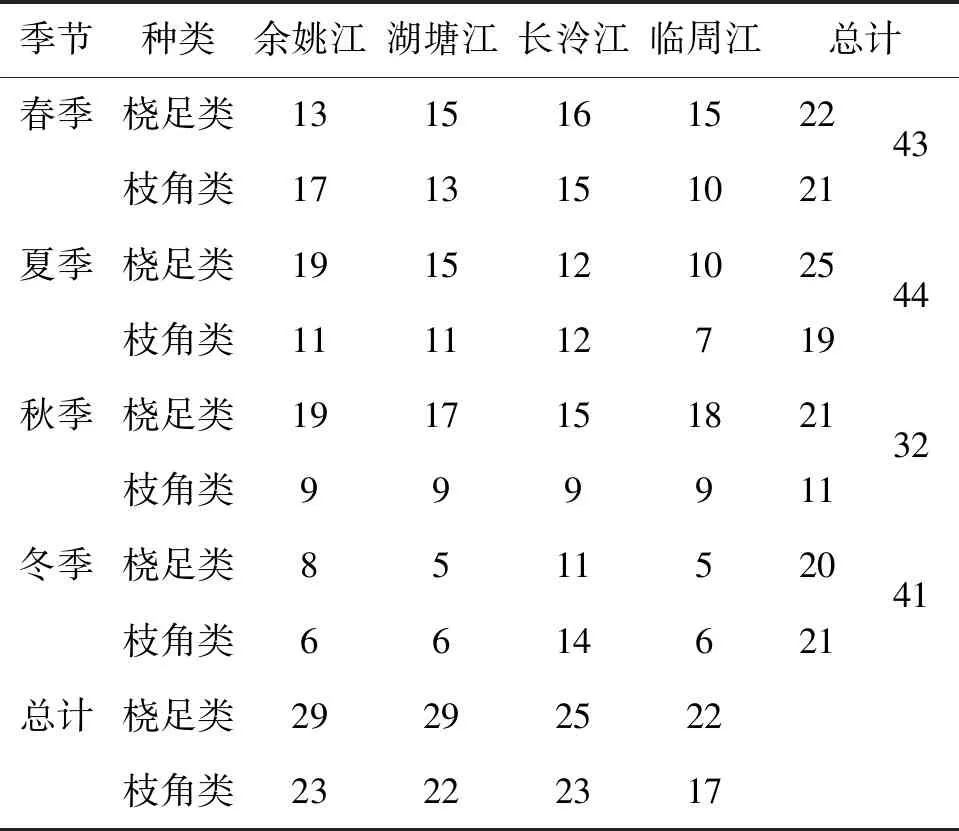

调查期间共鉴定浮游甲壳动物39属67种,其中桡足类35种,枝角类32种。春季鉴定30属43种,夏季鉴定29属44种,秋季鉴定18属32种,冬季鉴定28属41种(表2)。浮游甲壳动物种类数秋季最低,其他三个季节种类数稍高且季节波动不大;桡足类季节变动不大;枝角类秋季相对较少,而其他三个季节稍高且波动不大。

湖塘江和余姚江浮游甲壳动物种类分布基本一致,且两条江桡足类和枝角类于各季节分布上也较为一致;长泠江桡足类种类数较湖塘江和余姚江稍低,除冬季枝角类明显高于上述两江外,其他季节三条江种类数基本一致;临周江桡足类和枝角类种类数均为最低。

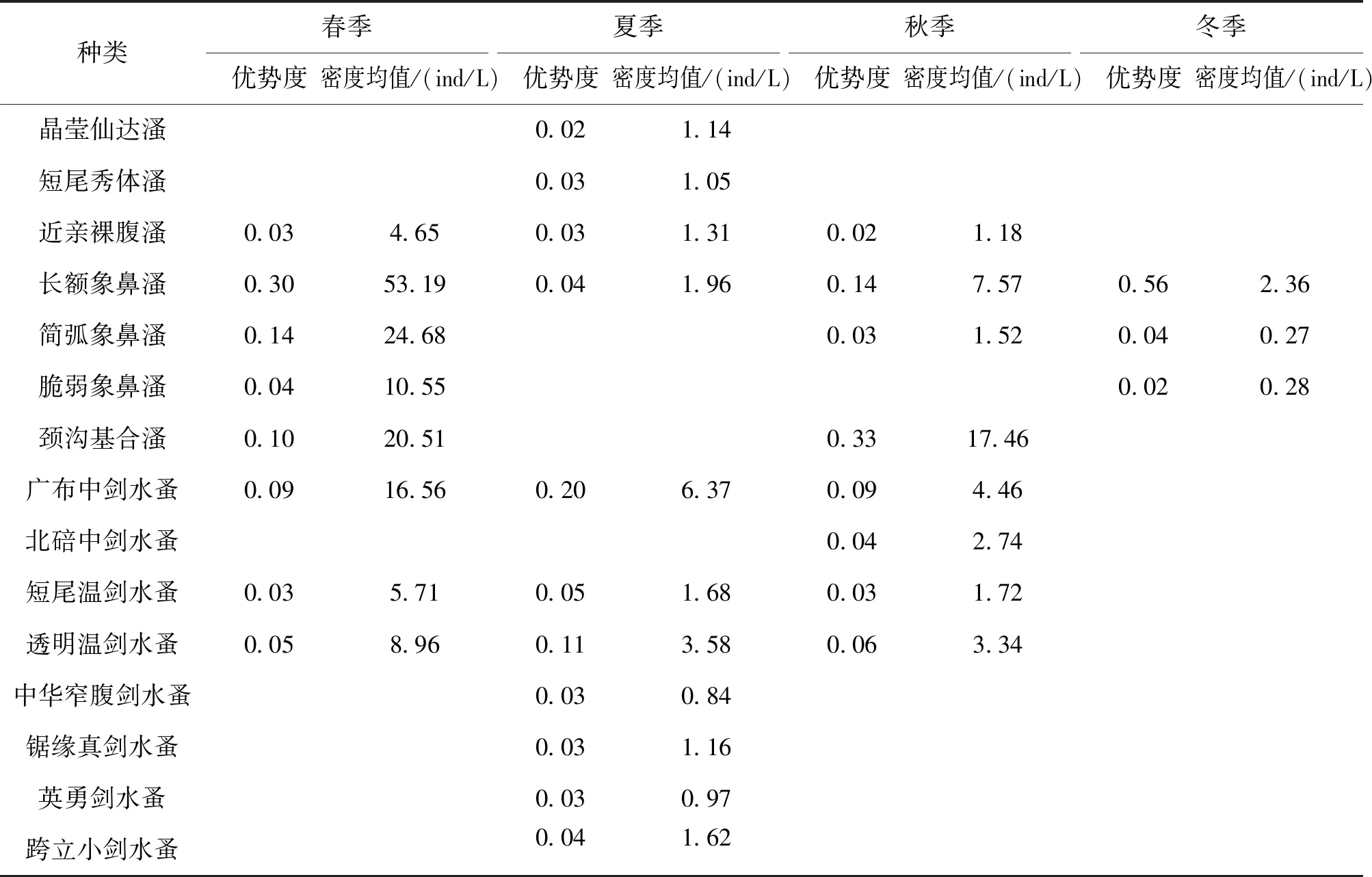

春、夏、秋、冬四季浮游甲壳动物优势种共15种(表3),其中,枝角类7种,桡足类8种。夏季优势种最多(11种),春季和秋季优势种均为8种,冬季优势种最少(3种)。优势种季节更替较为明显,春、夏两季与夏、秋两季优势种更替率均为64.28%,秋、冬两季优势种更替率为77.77%,冬、春两季优势种更替率为62.50%。仅长额象鼻溞(Bosminalongirostris)为四季共有优势种。各季节第一优势种演替较为清晰,由春季的长额象鼻溞转变为夏季的广布中剑水蚤(Mesocyclopsheuckarti),再更替为秋季的颈沟基合溞(Bosminopsisdeitersi),最后演替为冬季的长额象鼻溞。

表2 余姚市内河浮游甲壳动物种类组成Tab.2 Numbers of species of crustacean zooplankton in inland river of Yuyao

2.3 浮游甲壳动物群落与环境因子的关系

冗余分析中,共选取8个环境因子(水深、水温、透明度、溶解氧、pH、叶绿素、浮游植物密度和轮虫密度)对物种分布进行解释。解释物种分布变量共44.32%,其中所筛选的3个具有显著相关性的环境因子溶解氧、水温和浮游植物密度(P<0.05)对物种分布的解释变量为28.21%,水温与第一轴正相关,相关系数为0.8651;浮游植物密度与第一轴正相关(相关系数为0.7713),与第二轴负相关(相关系数为-0.6361);溶解氧与第一轴负相关(相关系数为-0.6780),与第二轴负相关(相关系数为-0.7154)。冗余分析显示,春季和夏季部分站位交错在一起,说明这些站位对应浮游甲壳动物群落较为相似或相近;且相同季节的站位排序距离较近,即相同季节群落聚集较为明显,不同季节的站位在图中能区分开来(图2a),说明群落结构具有季节差异。浮游甲壳动物与环境因子的相关性排序图可看出,一年中水温和浮游植物密度与浮游甲壳动物群落分布呈正相关,而溶解氧与多数浮游甲壳动物分布呈负相关(图2b)。

表3 余姚内河浮游甲壳动物优势种Tab.3 Dominant species of crustacean zooplankton in inland river of Yuyao

图2 浮游甲壳动物群落与环境因子的关系Fig.2 Relationship of crustacean zooplankton community with environment factors a 图为季节中各站位与环境因子的关系,b 图为种类与环境因子之间的关系

图a中数字代表站位:1 ~ 10.冬季站位(黑色);11 ~ 20.春季站位(绿色);21 ~ 30.夏季站位(黄色);31 ~ 40.秋季站位(紫色)。图a和b中红色字母代表33种浮游甲壳动物:A1.无节幼体;A2.桡足类幼体;B1.长额象鼻溞;B2.简弧象鼻溞;B3.脆弱象鼻溞;B4.颈沟基合溞;C.方形网纹溞;D.晶莹仙达溞;E1.短尾秀体溞;E2.长肢秀体溞;F.大洋洲壳腺溞;G1.微型裸腹溞;G2.近亲裸腹溞;H.中华窄腹剑水蚤;I.锯缘真剑水蚤;J1.英勇剑水蚤;J2.近邻剑水蚤;K1.广布中剑水蚤;K2.北陪中剑水蚤;L.白色大剑水蚤;M.特异荡镖水蚤;N.汤匙华哲水蚤;O.中华哲水蚤;P1.湖泊美丽猛水蚤;Q1.长尾小剑水蚤;Q2.跨立小剑水蚤;R1.台湾温剑水蚤;R2.粗壮温剑水蚤;R3.虫宿温剑水蚤;R4.短尾温剑水蚤;R5.透明温剑水蚤;R6.蒙古温剑水蚤。DO.溶解氧;WT.水温;P.浮游植物密度。

3 讨论

3.1 浮游动物时空变化

余姚市主要内河浮游甲壳动物共鉴定39属67种,与1992年钟敏华等[14]调查53属67种相比,浮游甲壳动物在属的数目降低较多。说明浮游甲壳动物此20年间在属的数目上具有一定的衰退,类群丰富程度有所降低。季节上,桡足类种类数变动不大,秋季浮游甲壳动物种类数相对较低,主要体现在枝角类数目较少;春季密度和生物量显著高于其他季节。这与多数研究结果的春季浮游动物密度和生物量达峰值较一致[15],主要因春季是多数浮游动物大量繁殖发育的季节。优势种季节更替较为明显,无某一物种于四季中占绝对优势。长额象鼻溞虽为四季共有优势种,但夏、秋季并未占绝对优势。如夏季的广布中剑水蚤(19.60%)和秋季的颈沟基合溞(33.40%)占总丰度的百分比均高于长额象鼻溞。优势种季节更替较为明显,主要归结于不同季节内浮游动物饵料数量[16]、物种生态位分化[17]、捕食者结构(鱼类等下行控制作用)[18]及环境因子的周期性交替变换[19]等原因。另外,优势种季节更替现象在淡水区系的水库[20]、湖泊[21]、河流[15]中均有体现。

空间上,浮游甲壳动物总数目于临周江最低(春、夏、冬季桡足类和枝角类均较低),而余姚江、湖塘江和长泠江总数目基本一致。研究表明,浮游植物的大量存在会引起植食性浮游动物滤食器管堵塞而导致其难以生存,且水体内蓝、绿藻含量高时,其释放的藻毒素可影响浮游动物的分布。经统计分析发现,临周江蓝、绿藻密度显著高于余姚江、湖塘江及长泠江(P<0.05)。临周江浮游甲壳动物总数目最低,应与其春、冬季浮游植物密度和叶绿素浓度较高而带来的蓝、绿藻含量较高有关。浮游甲壳动物因对水质环境变化较为敏感而被广泛应用于淡水生态系统水质监测[7],如富营养化水体中轮虫类占绝对优势,且浮游动物整体趋于小型化[9];臂尾轮虫属(轮虫类)极耐低氧,偏好有机污染水体中生活[22]。浮游甲壳动物密度和生物量一定程度上可反映生态环境状况,长泠江浮游甲壳动物密度和生物量显著高于其他江,表明长泠江水体环境整体要好于其他江。长泠江位于余姚辖区的上游,调查期间我们也发现长泠江多被农田环抱,水体环境受人类干扰相对较小,临周江虽位于上游但其周边工厂较多,且水体接近富营养级别(蓝、绿藻年均密度为4.27×105ind /L),且临周江轮虫年平均密度(3.02×103ind /L)显著高于长泠江(4.50×102ind /L),说明浮游动物群落正趋于小型化。

3.2 浮游动物群落与环境因子的关系

研究表明,浮游动物群落结构受多种环境因子影响[23]。本研究结果表明,一年之中,余姚市主要内河流域水温、溶解氧和浮游植物密度是影响浮游甲壳动物群落结构特征的主要环境因子。水温是影响浮游动物生长、发育、繁殖、群落组成和密度变化的最重要的环境因子[24]。年际尺度上,温度与浮游甲壳动物密度显著正相关[6,25],本研究与上述研究基本一致。季节尺度上,本研究发现春季站位与水温显著正相关,而与冬季相关性不大。这可从浮游动物密度季节分布上给予解释,如春季浮游动物密度最高,冬季最低。一方面因春季是浮游动物大量繁殖的季节,温度作为最重要的环境因子对浮游动物分布具有决定作用,因此春季正相关;另一方面因冬季水体初级生产力下降、食物来源减少、温度骤降导致浮游动物繁殖间隔延长和代谢速率下降,因此冬季浮游动物密度整体较低而未表现出相关性。

年际尺度上,本研究浮游动物分布与溶解氧负相关和EI-Bassat[26]的研究较为一致。但季节尺度上,浮游动物与溶解氧相关性因水体类型、地域差异、鱼类上行控制等影响,各研究具有一定的差异,如王晓明等[27]研究秋、冬季浮游动物密度与溶解氧不相关,春、夏季正相关;马宝珊等[15]发现冬季与溶解氧不相关,夏季正相关。而本研究与其相同的是秋、冬季浮游甲壳动物密度与溶解氧关系不相关,不同的是春、夏季与溶解氧负相关。相同的原因归结于秋、冬季水体溶解氧较高,溶解氧足以保证浮游动物的生长和繁殖;不同的原因可能与春、夏季本研究水域内浮游动物群落趋于小型化有关,小型浮游动物偏好有机污染水体[22](低氧环境),浮游甲壳动物因捕食小型浮游动物而导致的负相关。研究表明,浮游动物总密度与浮游植物密度正相关[28],这与本研究结果相一致。这种正相关一方面体现在植食性浮游动物的捕食作用[29];另一方面与肉食性浮游甲壳动物对小型浮游动物的捕食作用间接相关[10],而原生动物、轮虫等分布与浮游植物密度又具有相关性[30]。本研究轮虫类总密度并不是影响年际群落结构的显著影响因子,但轮虫类的某属或某一物种与浮游甲壳动物、浮游植物相关性如何并不清楚,这仍需进一步研究来深入探讨。

致谢:感谢中国水产科学研究院东海水产研究所联合培养研究生何田妹、刘淑娟、黄伟强等对本研究野外采样工作的大力协助。