新工科背景下计算机专业新生工程教育与创新素质培养的改革与实践

2019-11-26李贵洋李晓宁

李贵洋 李晓宁 郭 涛

(四川师范大学计算机科学学院,四川 成都 610068)

新工科建设是应对新经济的挑战,从服务国家战略、满足产业需求和面向未来发展的高度[1],在“卓越工程师教育培养计划”的基础上,提出的一项持续深化工程教育改革的重大行动计划。随着新技术、新业态、新模式、新产业为代表的新经济蓬勃发展,对工程科技人才提出了更高要求,迫切需要加快工程教育改革创新[2][3]。新工科建设的发展思路明确表明,专业建设需问产业需求改专业、问技术发展改内容、问学生志趣改方法、问内外资源创条件、问国际前沿定标准。为此,传统工程教育已经面临严峻挑战。众说周知,高等工程教育的起点是在大学一年级,这个时期是启发“工程思维”与“创新思维”的重要时期[4]。新生工程教育问题是指从大一阶段就开始引入工程教育,发展学生的自主学习能力、实践能力和创新能力,并使学生能够对工程与专业形成概貌认识[5]。为适应新工科人才培养需求,提高工程专业学生专业学习兴趣和专业认知,培养学生自主学习能力、实践动手能力、合作交流能力、创新创意能力,新生工程教育在新生入学阶段显得尤为重要。

一、计算机专业工程教育现状

大学一年级是大学期间工程教育的起点,是启发“工程思维”与“创新思维”的重要时期[4],做好大学一年级的工程教育教育,有利于培养学生的专业兴趣和自学能力,建立终身学习和团队合作的意识,为新工科人才培养打下更为坚实的基础。由于学校缺乏实际工程环境,对于计算机工程相关的问题,如工程复杂性、工程社会性、工程中的团队协作、技术与工程之间的关系等问题,以及创新创业过程中产品化过程、团队合作、产业协同等问题,教师通常只能通过课堂讲授来传达。但对于计算机专业学生,特别是大一新生,理解这些概念还比较困难。此外,长期以来,我国高校普遍采用大一公共基础课、大二专业基础课与专业课,大三专业课,大四毕业实习与毕业设计的课程体系。大量与实际工程能力有关的内容安排到大三、大四年级,大学前半段涉及到工程或专业技术,并引导学生进行动手实践创新的工程实践课程非常少,无法满足学生对专业的好奇心与求知欲,更无法充分调动和激发学生的创新活力,使学生在专业学习中不知未来目标、感到迷茫和困惑,对自己的工程能力和专业水平缺乏信心,导致部分学生在还未进入正式专业学习前就失去了专业学习兴趣,更谈不上新工科人才的培养。

正如纪阳在文献[5]中提到的,学院为新生安排了专业导论课程,希望通过导论课程的知识讲解,帮助学生了解计算机学科的体系和应用领域。同时,学院也安排大一新生到合作企业参观,进行专业认知学习。但由于学生刚入校,很多专业术语、专业知识闻所未闻,即使开展了专业导论和企业认知学习,学生对于专业知识或工程实践的认知仍然模糊不清,对专业的认识依然茫然。如果能够在大一开展工程与专业相关的学习与实践活动,对引导学生进行自我成长与发展的探索与反思,培养专业好奇心与求知欲、专业学习热情和创新活力,找到学习方向,熟悉学习方法,形成学习的自驱力,养成自主学习、合作学习,以及终身学习的习惯有着十分重用的引导作用[6]。

二、研究现状

2017年2月,教育部发布了《教育部高等教育司关于开展“新工科”研究与实践的通知》,希望各地高校开展“新工科”的研究实践活动,从而深化工程教育改革,推进“新工科”的建设与发展,新工科教育理念逐步进入高校视野,并引起高校广泛关注。教育部工信部于2018年联合成立信息技术新工科联盟。目的旨在响应国家重大战略,面向以新技术、新业态、新模式、新产业为代表的新经济的发展需求,创新卓越人才培养体系,助力信息产业的超越式发展。继而,清华大学、北京邮电大学、北京航空航天大学、天津大学、复旦大学、同济大学、重庆大学、首都师范大学等高校纷纷将开始进行工程教育及创新素质培养工作的研究与实践。2018年3月,教育部颁发了《关于公布首批“新工科”研究与实践项目的通知》,认定了全国高校612个项目为国家新工科研究项目。关于新工科建设的研究与实践,北京航空航天大学纪阳教授在《高等工程教育研究》发表了《新生工程教育问题与引导方式创新》[5]的报道,指出了目前我国工程教育中存在的问题、解决思路等,为联盟高校开展工程教育与学生创新能力培养提供了思路和方法。《世界教育信息》发表了《中国新工科建设与发展研究综述》[2],阐述了我国新工科的提出背景与现实瓶颈、内涵特征与建设思路等。林健也在文献[7]中强调,新工科建设重点应该在“新生”工科。

三、新工科背景下计算机专业新生工程教育及创新素质培养

1.实施方案

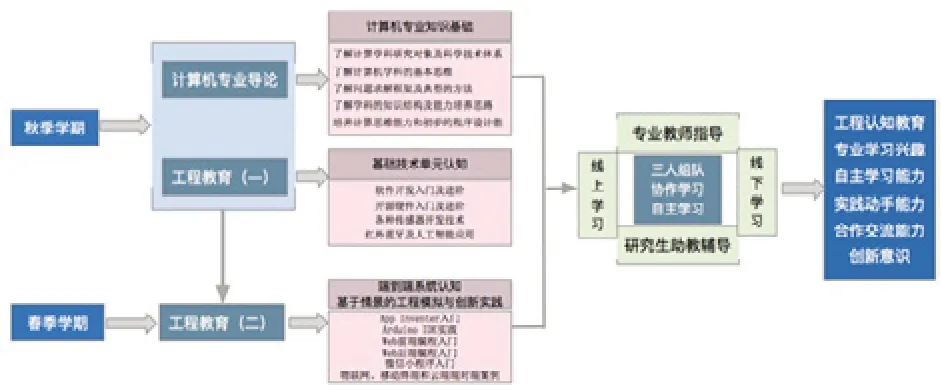

新生工程教育及创新素养培养是一个“汇聚引导型”训练内容[4],本次教学改革以2018-2019学年度新生一年级《计算机专业导论》课程为引导,以《工程教育》(一、二)实践课程训练为手段,学习内容汇聚对计算机专业导论、编程基础,以及对计算机通信、电子电路、嵌入式系统、计算机网络、Web开发、物联网等专业课程,以及创新创业教育、综合实践、专业实习等实践教学环节的入门介绍及引导。通过新生工程教育,使学生在未来大学生活中逐步建立工程与技术、工程与社会、工程师的使命与文化等各种各样的认知,逐步在学习实践中加深认识[2]。改革实施方案如图1所示。

图1 新生工程教育及创新素质培养方案

新生工程教育涵盖《计算机专业导论》和《工程教育》(一、二)课程,是计算机科学学院计算机大类专业必修课,该课程分别在大一的秋季和春季两学期实施。学习单元包括计算机专业知识基础、基础技术单元认知、端到端系统认知,以及基于情景的工程模拟与创新实践。内容涵盖计算机专业导论、计算机编程基础、计算机网络、蓝牙通信、Web开发、物联网技术、人工智能等。通过三人组队,采用线上+线下学习方式,在课程团队教师及研究生助教的指导和辅导下,使大一新生对计算机专业相关知识和技术有一定的初步认识和了解,并结合开源硬件Microduino,进一步开展自主和拓展学习,完成包括App Inventer初步建立起对后续计算机专业课程,以及对工程系统问题的研究、分析、设计、实施和发布等过程的认知。通过工程教育,达到培养学生专业学习兴趣、自主学习能力、实践动手能力、合作交流能力,以及创新意识,为新工科人才培养打下坚实基础。

2.课程安排

课程改革分为秋季和春季两期,通过线上+线下学习完成。课程一般基础知识通过智慧树平台,课程组为学生提供教学计划、课程视频、实验指导视频、拓展资源、课后实验等资源,要求学生定期完成线下资源学习。同时,通过平台完成学生的学籍管理、课程资料管理、作业管理、学习进度监督、课程问答、作业批阅等工作,并通过学情分析对学生学习进度、学习情况进行调控。此外,由于该课程实践操作性较强,涉及计算机学科领域知识较多,为确保学生能够顺利完成相关章节学习和实验,课程组教师对部分重点、难点知识通过集中辅导的形式进行讲解,并在学习过程中,安排3-4次实验项目线下检查,期末学生以团队形式参加综合项目答辩。

秋季学期,开展《计算机专业导论》+《工程教育》(一)并行实施计划。在《计算机专业导论》课程学习中,通过理论32学时和实践教学24学时的课程安排,使学生了解计算机科学与技术学科的基本思维、问题求解框架及典型的方法论,初步了解计算机科学与技术学科的研究对象及科学技术体系,初步了解计算机科学与技术学科的知识结构及能力培养思路,进而理解本科生计算机专业能力培养与课程设置思想、核心课程的定位及作用,提高后续课程的学习兴趣。同时,结合Python语言的实践教学,培养学生的计算思维能力和初步的程序设计能力,为《工程教育》课程奠定一定的程序设计基础。《工程教育》(一)共24学时,课程前8周以教师讲解为主,后4周开展学生自主学习,利用课堂+课余时间的学习形式,通过教师指导+学生自学,以学生组队方式,协作开展课程实验和项目实施。完成软件开入门及进阶学习、开源硬件入门及进阶学习、了解各种传感器开发技术、了解红外、蓝牙及人工智能应用。同时,通过小组协作开展项目实施,并借助文献资料查询,对实施项目及问题进行分析、讨论,并提出解决方案。通过本课程学习,激发学生的专业学习兴趣,培养学生问题分析和解决能力、自主学习能力、自主探索的能力,以及创新意识。期末考核包括平时学习记录(idealabz平台上)、期末机考、小组答辩。

春季学期,在大一下期即《工程教育》(二)实施阶段。该阶段是第一阶段课程的延续,共24学时。在学生完成第一学期的认知学习,对编程基础、开源硬件、计算机网络、Web开发等基本内容有了初步认识后和了解后,结合开源硬件Microduino,进一步开展自主和拓展学习。完成包括App Inventer、ArduinoIDE实践、Web前端、后端入门、微信小程序入门、物联网、移动终端和云端端对端案例等项目,初步建立起对计算机工程问题研究、分析、设计、实施和发布等过程的认知,为后续专业课程的学习奠定一定的基础。期末考核包括平时学习记录(idealabz平台上)、期末主题作业、小组答辩、作品展。

3.实施内容

以《计算机专业导论》课程和《工程教育》课程为引导,学习内容涵盖开源硬件、编程基础、计算机网络、物联网、APP开发、微信小应用、Web开发、云计算、人工智能等专业前沿内容,以及创新创业教育、综合实践、专业实习等实践教学环节。教学改革实施内容包括四个方面。

(1)更新工程人才知识体系,使学生逐步形成工程与专业的认知

本项目将在教师指导下,在现有的专业导论和工程教育课程讲授基础之上,通过工程教育实践活动,使学生对物联网、云计算、移动互联、网络安全、人工智能等新兴专业、领域形成初步认知,找到学习方向和兴趣,通过实验、展示、竞赛等活动,逐步构建适合学生发展的工程实践认知体系。项目将利用在线学习资源社作为协同互动的桥梁,完成三个阶段的认知学习:

第一阶段:基础技术单元认知。通过实物实验和虚拟仿真实验,使学生对电子、计算机以及网络等专业基础知识产生认知。该阶段学习通过实验进行驱动,在教师指导下,学生通过团队合作完成。

第二阶段:端到端系统认知。通过将编程基础、开源硬件、移动互联、计算机网络、云计算技术整合,搭建一个端到端系统,对信息系统产生全局认识。学生在该阶段,组队按任务实施端到端系统。通过实验,建立对实际工程过程中产业链与分工协作的认知,掌握信息系统的整体观念。

第三阶段:基于生活情境的工程模拟与创新。在完成前两个阶段工作后,学生具备了一定的技术能力和团队合作能力。在该阶段模拟组建创新创业团队、调研需求市场、凝练工程问题、制定工程解决方案、制定研发计划、进行原型设计开发与测试。将代码进行分享,并将作品进行展示,模拟并体验产品推广过程。

(2)培养学生自主学习、独立思考、团队协作与创新实践的能力

由于学校普遍缺乏实际工程环境,对于工程相关的问题,如工程复杂性、工程社会性、工程中的团队协作、技术与工程之间的关系等问题,以及创新创业过程中产品化过程、团队合作、产业协同等问题,教师通常只能通过课堂讲授来传达。对于在校学生,特别是大一新生,理解起来比较困难。此外,长期以来,我国工科类专业大学一年级的教学内容安排以公共基础课程为主,理论知识较多,而涉及专业内容、实践动手能力以及自学能力培养的内容较少,无法满足学生对专业的好奇心与求知欲,更无法充分调动和激发学生的创新活力。本次改革以学生为中心,通过实践、合作、开放、分享、融合的创新教学,激发学生的学习热情,实现学生从高中学习模式到大学学习模式的转变。同时,学生通过三人一组为为单位,利用课余时间完成实验、讨论、构思、创新、制作、调试、展示、交流、考评等各种任务,有助于合作意识的培养、分享、交流、创新意识等工程素养的培养。

(3)创新工程教育方式和手段,调动和激发学生工程学习兴趣

项目将采取构思-设计-实施-运行(CDIO)的教学模式,以“学生为中心”,采用“做中学”的方法,以工程教育项目为载体,以逐步培养学生工程基础知识、个人能力、团队合作能力和工程系统能力为目标,制定细化的、可测评的预期学习产出,系统地改进课程教学内容、教学设计、教学方法和教学评估体系。使学生通过导论和认知学习,建立起工程与专业的认知,促进学生自主学习、独立思考、团队协作,以及创新实践的能力;使学生具有自主学习和终身学习的意识,具有不断学习和适应发展的能力,激发学生的自主探索能力和创新能力。

(4)打造校企融合的新生态,打破理论到实际的壁垒

当前我国工科教育强调学生在校期间掌握“知”的学术型训练,学生接受的是单科知识的基础教育,缺乏对学科理论有机整合和深层次理解,难以打通“知”与“行”的联系,对于解决现实工程问题更是束手无策。本次改革力求“知”“行”合一,通过校企合作,为学生提供工程教育教育环境。一方面,通过产教融合模式,邀请行业人员参与课程体系的开发,构建更加符合行业发展需求的知识体系框架和以工程能力提升为导向的课程体系,将未来工程工作所需要的前沿知识引入到课堂和实践教学中;另一方面,充分利用校企合作各类平台、社团活动、科技竞赛等多种方式为工程学生提供专业社会实践和创新实践,打破理论到实际的壁垒,切实提升学生在工程实践中的思辨、设计和理解能力。改革实施中将与美科科技合作建立以面向大一新生的工程教育教育实践教学平台,与华为合作,建立软件开发云(DevCloud)高校教学解决方案,助力工程教育平台的建立。

四、实施效果及分析

目前,学院已在2018级计算机大类专业学生中完成第一轮改革实践,参与学生共365名,学生按三人一组分配实验设备,利用课余时间在实验室、宿舍、教室进行协作和自主学习。

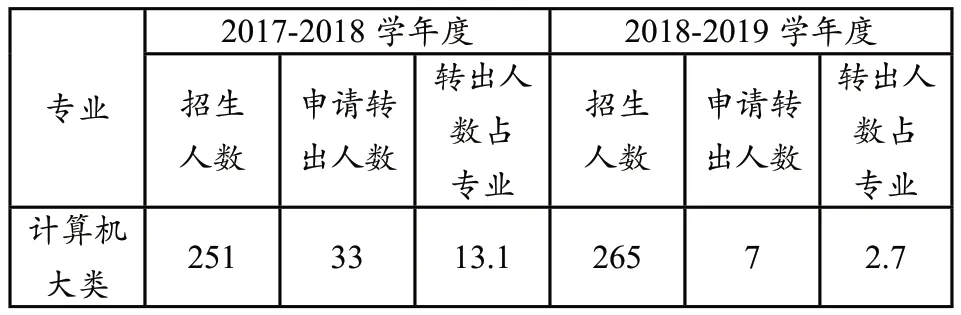

为了检测新生专业认可度,课程组对未开展工程教育改革的2017-2018学年度新生与2018-2019学年度新生第一学期结束时提交转专业申请人数进行统计,统计结果如表1。从表1可以看出,2017-2018学年度按照传统的新生专业导论和入学教育方式开展学习后,在第一期结束时计算机大类有13.1%的学生提出转专业申请。而2017-2018学年度实施新生工程教育教育和创新素质培养改革实践后,第一学期结束时,提出转专业申请人数仅为2.7%,减低了10.4%。通过表1数据可以看出,学生经过专业认知教育和创新素质的培养,对专业的认可度得到了提升。

表1 转出专业学生人数统计

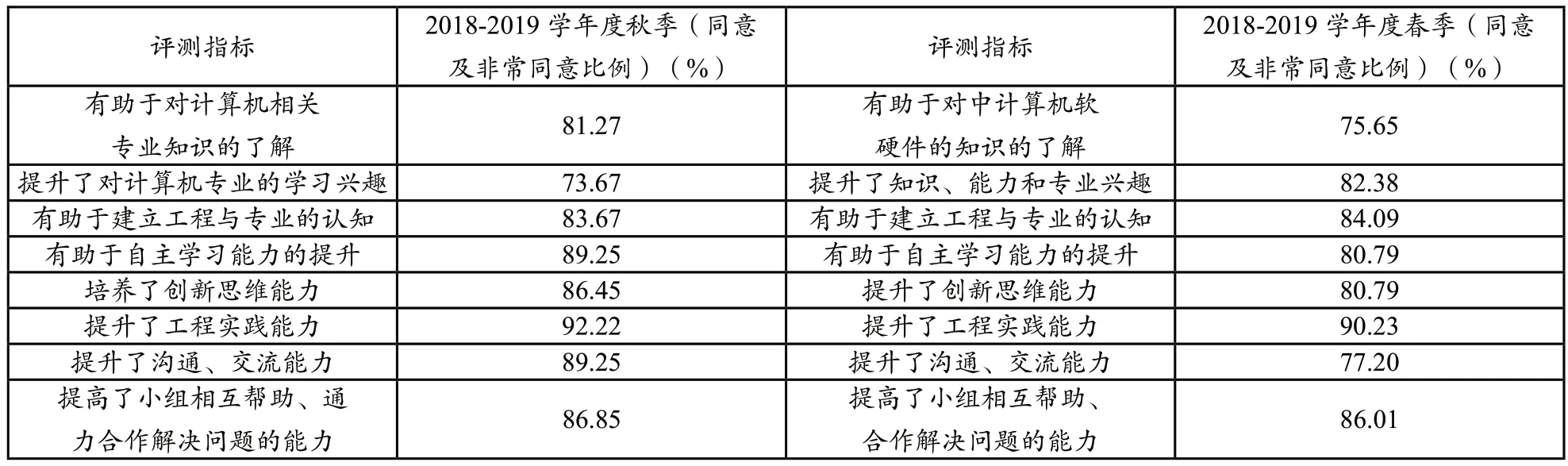

为进一步检验改革对学生专业认知、专业学习兴趣、自主学习能力、实践动手能力、合作交流能力,以及创新意识的培养效果,课程组对秋季和春季两个学期的实施情况通过设计评测指标进行问卷调查,计算机大类所有课程学习学生均参与调查。表2就调查指标中涉及专业认知、专业知识、专业学习兴趣、工程实践能力、自主学习能力、创新实践能力、沟通交流能力,以及团队协作意识主要指标进行统计。从表2中可以看出,各项评测指标均达到比较满意效果,表明课程实施得到了学生的认可,相关能力得到了提升。

总之,随着新经济的兴起和新产业革命的到来,传统工程教育面临严峻挑战,为主动应对这种挑战,抓住“以学生为中心、产出导向、持续改进”的教育理念,注重工程专业新生工程教育教育,提高工程专业学生专业学习兴趣和专业认知、认可,培养学生“工程思维”与“创新思维”,是大学一年级新教育重要的内容。本次改革实践,通过将大一新生《计算机专业导论》与《工程教育》课程整合,从课程设置、课程内容、教学模式、教学方法、校企合作等方面开展改革与实践,引导学生进行自我成长与发展的探索与反思,培养专业好奇心与求知欲、专业学习热情和创新活力,帮助学生明确学习方向,熟悉学习方法,形成学习的自驱力,养成自主学习、合作学习,以及终身学习的习惯,使学生初步形成工程与专业的认知,并为学生在后续的学习中建立工程与技术、工程与社会、工程师的使命与文化等认知奠定基础。

表2 工程教育课程调查问卷统计(部分评测指标)