唐代九、十部乐施用情况新考

——兼与《唐五代多部伎演出情况考》一文商榷

2019-11-26余作胜

余作胜

唐代九部乐、十部乐(以下简称“九、十部乐”),又名九部伎、十部伎,是用于宴飨百僚宾客、朝会大典、迎佛像入寺等场合的仪式乐舞,在唐代政治及文化生活中具有重要的地位和意义。正因此,唐代九、十部之乐向来都是学术界关注的重点之一,岸边成雄《唐代音乐史的研究》、沈冬《唐代乐舞新论》以及王小盾、孙晓辉《唐代乐部研究》等论著对其进行了综合性研究。(1)〔日〕岸边成雄撰、梁在平译:《唐代音乐史的研究》,台北:台湾中华书局,1973年。沈冬:《唐代乐舞新论》,台北:里仁书局,2000年;北京:北京大学出版社,2004年。王小盾、孙晓辉:《唐代乐部研究》,原载《国学研究》第14卷,北京:北京大学出版社,2004年;又见王小盾:《隋唐音乐及其周边》,上海:上海音乐学院出版社,2012年。关于唐代九、十部乐施用情况的专门研究成果(2)所谓“施用情况”,即是实施和使用的情况。在以往的研究中,人们多用“演出”或“上演”等指称九、十部乐的使用。但在文献记载中,九、十部乐有“奏”“陈”“设”等多种不同的使用方式。有学者认为,“奏”当然是演出,这没有问题;“陈”“列”则主要是作为仪仗陈列,不一定表演;“设”则兼有“奏”和“陈”两种可能。也就是说,九、十部乐的主要使用方式是演出,但不限于演出。这种看法颇有道理。所以,本文采取“施用”二字代替“演出”的说法,希望其概括更准确更全面。,目前所见有两项。一项是岸边成雄《唐代音乐史的研究》下册第五章所附《九部伎及十部伎演出年表》(以下简称《年表》)。该《年表》以时间先后为序,共列演出33次,大致勾勒出了唐代九、十部乐施用情况的轮廓,提供了进一步考察的线索,筚路蓝缕,具有开创之功。当然,《年表》刊发于20世纪60年代初,因年代较早,资料范围不宽,故比较简单,同时也存在少许错误。另一项是左汉林《唐代乐府制度与歌诗研究》(3)左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆,2010年。附录三《唐五代多部伎演出情况考》(以下简称《情况考》)。《情况考》全面吸收了《年表》的成果,又有新的拓展:一是载录的唐代九、十部乐演出47次,在《年表》的基础上增加14次;二是使用的材料较《年表》更为丰富,部分条目兼有考证。正因如此,《情况考》是目前有关唐代九、十部乐施用情况最重要的研究成果,引起了学术界的颇多关注,比如《唐代乐部研究》《中华艺术通史·隋唐卷上编》(4)秦序主编:《中华艺术通史·隋唐卷上编》,北京:北京师范大学出版社,2006年。等就引用了它的结论;笔者在做《唐代音乐编年史》时也参考了其中不少有益成果。然而,在肯定《情况考》学术贡献的同时,笔者也不得不指出,该文存在很多问题,尤其是史料运用问题比较突出,因此文中部分结论并不可靠。如该文所载47次演出,经笔者考证,其中有10次应是误设,故其所载可信的演出实际只有37次。此外,现存文献中尚有不少关于唐代九、十部乐施用的记录,《情况考》未曾涉及。有鉴于此,很有必要对唐代九、十部乐的施用情况重新进行考证,以期进一步廓清其历史面貌,为学界提供一份更丰富更可靠的参考资料。文中不当之处,敬请方家指正。

一、《情况考》误考条目辨析

《情况考》误考情况较为严重。所设唐代九、十部乐演出的47个条目中,有12条存在问题,占总数的四分之一强。其误考最主要的表现,就是将唐代九、十部乐原本一次施用,误为两次乃至三次,从而导致条目重复设置。以下分组予以讨论。

(一)第16、第17条当合并为一条

16.武德七年(624)六月,飨丘和,奏九部乐。(5)同注③,第339页。按:各条目之下文字均为《情况考》所引文献,是其设立条目的依据,故一并录入。原文已详明其出处,本文不再赘注。为省篇幅,引文内容无关宏旨或重复者,本文从略,以省略号标示,仅保留其书名和卷名。

《旧唐书》卷五十九《丘和传》:“和遣司马高士廉奉表请入朝,诏许之。高祖遣其子师利迎之。及谒见,高祖为之兴,引入卧内,语及平生,甚欢,奏《九部乐》以飨之,拜左武侯大将军。”《新唐书》卷九十《丘和传》:“……”。又《玉海》卷一百五《音乐》:“(武德七年)六月戊戌,丘和谒见高祖,奏九部乐飨之。”则事在武德七年(624)。

17.武德七年(624)七月,交州首领来朝,奏九部乐。(6)同注⑤。

《册府元龟》卷九百七十四《外臣部》:“(武德七年)七月戊戌,交州首领来朝,奏九部乐以宴之,赍物各有差。”

按:以上两条,第17条正确,第16条为误设。

与《玉海》卷一○五《音乐》所载大致相同的文字,又见于《册府元龟》卷一○九《帝王部》:“(武德七年)六月戊戌,右武侯大将军丘和以交州首领来朝,奏九部乐以宴之,赍物各有差。”(7)王钦若等编纂:《册府元龟》,周勋初等校订,南京:凤凰出版社,2006年,第1190页。我们可以看到,以上史料所述事件为武德七年交州首领丘和来朝,奏九部乐。关于奏乐的具体时间,史料所载分为三种情况:两《唐书·丘和传》未交待时间,《册府元龟》卷九七四作武德七年“七月戊戌”,《册府元龟》卷一○九、《玉海》作武德七年“六月戊戌”。唐代交州管辖今越南北部一带,丘和作为边藩首领,无特别情况,不会在两个月之内两次来朝。况且《册府元龟》一书的两处记载行文基本相同,但一处作六月,一处作七月,二者必有一误。据陈垣的《二十史朔闰表》(8)陈垣:《二十史朔闰表》,北京:古籍出版社,1956年。,武德七年七月己巳朔,戊戌为三十日;六月己亥朔,月内无戊戌日。因此《册府元龟》卷一○九及《玉海》所载“六月戊戌”当为“七月戊戌”之误。也即是说,丘和武德七年来朝在七月,文献关于六月来朝的记载有误。《情况考》未明乎此,故据之设立第16条。因此,当删除第16条,将该条之下的史料合并到第17条,并说明史料所载“六月戊戌”之错误所在。

(二)第18、第19、第20条当合并为一条。

18.武德八年(625)四月宴西蕃突厥林邑使者,奏九部乐。(9)左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆,2010年,第340页。

《册府元龟》卷九百七十四《外臣部》:“(武德)八年四月己丑,宴西蕃突厥林邑使者,奏九部乐于庭。”又《玉海》卷一百五《音乐》:“(武德)八年四月己丑,林邑献方物,设九部乐飨之。”

19.武德八年(625),范梵志遣使献方物,设九部乐飨之。(10)同注⑨。

《旧唐书》卷一百九十七《南蛮传》:“武德六年,(林邑国)其王范梵志遣使来朝。(武德)八年,又遣使献方物。高祖为设《九部乐》以宴之,及赐其王锦彩。”又《新唐书》卷二百二十二下《南蛮列传》:“……”。

20.武德八年(625),宴占城使,设九部乐。(11)同注⑨。

《明集礼》卷三一《宾礼》二:“乐舞:唐武徳八年,占城遣使献方物,高祖为设九部乐以宴乐之。”

按:《情况考》所立第18—20条分别叙述武德八年三次设宴款待蕃邦使者,并奏九部乐。事实是否如此呢?仔细剖析这三个条目所涵盖的史料,其指向是同一次宴飨设乐,而非三次不同的宴飨设乐。《册府元龟》记载的信息最为详备,时间具体到日期,宴飨对象是西蕃、突厥、林邑三国使者。《玉海》稍略,在时间记载上完全相同,但宴飨对象只记载了林邑,略去了西蕃、突厥。《旧唐书·南蛮传》所载武德八年范梵志遣使献方物,与《玉海》所载当是同一件事,所不同一是以范梵志名义出现,一是以林邑国名义出现,而范梵志即林邑国王,两者没有本质区别。至于《明集礼》所载武德八年占城使献方物,也与《玉海》同属一事,因为占城国即林邑国,唐代及以前称林邑,五代宋元明清则称占城。《新唐书·南蛮传》云:“环王,本林邑也……。王所居曰占城。”(12)欧阳修:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第6298页。大概占城是由王城之名演变为国名,明彭大翼《山堂肆考》卷二二九“占城国”条亦云:“占城国,古越裳氏界,秦为象郡林邑县”。(13)彭大翼:《山堂肆考》,影印文渊阁四库全书本,第978册,上海:上海古籍出版社,1987年,第541页上。仔细辨读,可知《明集礼》所载与两《唐书·南蛮传》文字内容相同,叙述方式一致,只不过按照明人当时的习惯将林邑改成了占城罢了。《情况考》第18条、19条、20条分开来似乎并无错误,但合起来看,所记实为同一历史事件,因此应该合并为一条。之所以出现三条分立的状况,其原因在于只看到了史料文字表面的差异,而没有注意到史料之间的共同点和内在联系。此外,不明林邑国名的历史沿革,则是导致第20条误设的直接原因。

(三)第24、第26、第27条当合并为一条。

24.贞观十六年(642),新兴公主下嫁,群臣侍,奏十部伎。(14)左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆,2010年,第341页。

《新唐书》卷二百一十七下《回鹘列传》:“明年(贞观十六年),以使来益献马、牛、羊、橐它,固求昏。帝与大臣计曰……房玄龄曰……帝曰:‘善。’许以新兴公主下嫁,召突利失大享,群臣侍,陈宝器,奏《庆善》、《破阵》盛乐及十部伎,突利失顿首上千万岁寿。”

26.贞观十七年(643),突利设来纳币、献马,设十部乐。(15)同注。

《资治通鉴》卷一百九十七唐太宗贞观十七年(643)六月:“薛延陀真珠可汗使其侄突利设来纳币,献马五万匹,牛、橐驼万头,羊十万口。庚申,突利设献馔,上御相思殿,大飨群臣,设十部乐,突利设再拜上寿,赐赉甚厚。”

27.贞观十七年(643)闰六月,大飨百僚,奏十部乐。(16)同注。

《玉海》卷一百五《音乐》:“贞观十七年闰六月庚申,于相思殿大飨百僚,盛陈宝器,奏庆善破阵乐,并十部之乐。薛延陀突利设再拜上寿。”

按:以上三条之中,只有第27条正确,第24、第26条均为误设。

第26条的致误原因很简单,在于《情况考》作者抄录《资治通鉴》出现错误。经查《资治通鉴》各种版本,所记此事均在闰六月,而不在六月。《册府元龟》卷八○《帝王部·庆赐第二》、卷一○九《帝王部·宴享第一》及《玉海》卷一○五《音乐·乐三》记载此事都在“闰六月庚申”,与《资治通鉴》完全一致,可见《资治通鉴》不误。

第24条的情况稍显复杂。本条依据《新唐书·回鹘传》立目,该传将唐太宗宴飨突利失、奏《庆善》《破阵乐》及十部乐的时间记载为薛延陀遣使求婚的同年,即贞观十六年。这是有问题的。《玉海》卷一○五《音乐·乐三》“唐破阵乐”条对这两件事的时间关系交待得很清楚:“薛延陀贞观十六年来求昏。十七年闰六月庚申,召突利失大享,奏《庆善》《破阵》盛乐及十部伎。”(17)王应麟:《玉海》,扬州:广陵书社,2007年,第1917页上。它表明薛延陀求婚在贞观十六年,但飨突利失、奏乐在贞观十七年,二者并不同时。对照《玉海》的记载,可知《新唐书·回鹘传》有误,在“召突利失大享”前漏掉了贞观十七年的时间信息,从而将这次宴飨奏乐事件提前到贞观十六年。再从文字上看,《新唐书·回鹘传》“奏《庆善》《破阵》盛乐及十部伎”一句,其奏乐内容、排列次序及所用文辞与《玉海》完全相同,而“陈宝器”“上千万岁寿”等字眼与《册府元龟》《资治通鉴》对贞观十七年闰六月庚申奏乐事件记载的文字相同,说明《新唐书》与其他史料记载的一样,都是贞观十七年的同一次奏乐,只是因为行文漏略而误在贞观十六年。对第24条的错误的识别,《玉海》卷一○五《音乐·乐三》“唐破阵乐”条的记载甚为关键。遗憾的是,《情况考》作者只看到了《玉海》同卷“唐九部乐 十部乐”条的记载,对“唐破阵乐”条的记载却失之眉睫,因而未能发现《新唐书》的错误。

(四)第22、第29、第46条当合并为一条。

22.贞观四年,宴回纥,陈十部乐。(18)左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆,2010年,第340页。

《新唐书》卷二百一十七上《回鹘列传》:“回纥……贞观三年,始来朝……明年复入朝……帝坐秘殿,陈十部乐”。

29.贞观二十一年正月,回纥等部朝见,设十部乐。(19)同注,第342页。

《资治通鉴》卷一百九十八唐太宗贞观二十一年(647)春正月丙申:“丙申,诏以回纥部为瀚海府……敕勒大喜,捧戴欢呼拜舞,宛转尘中。及还,上御天成殿宴,设十部乐而遣之。”《唐会要》卷九十六“铁勒”条:“……”《玉海》卷一百五《音乐》:“(贞观)二十一年正月己未,铁勒回纥俟利发等诸姓朝见,御天成殿,陈十部乐而遣之。”

46.贞元中,帝坐秘殿,陈十部乐。(20)同注,第347页。

《玉海》卷一百五《音乐》:“旧纪贞元传云:帝坐秘殿,陈十部乐。”

按:以上三条中,只有第29条正确,第22、第46条均为误设。

先看第22条。关于唐代十部乐正式确立的时间,唐代音乐史研究者有一个共识,即在贞观十四年侯君集平定高昌以后,贞观十六年《高昌乐》初次上演之前。既然十部乐在贞观四年尚未出现,又如何在宴飨时陈设呢?这个错误非常显然。此条之所以错误,其根源在于今本《新唐书·回鹘传》所记有误。今本《新唐书·回鹘传》所记陈十部乐送回纥等部首领回蕃的时间在贞观四年,与《唐会要》《册府元龟》《资治通鉴》《玉海》等所记贞观二十一年相差甚远。关于今本《新唐书·回鹘传》的错误,《玉海》卷一五四《朝贡·赐予外夷》引《新唐书·回纥传》的一段史料很能说明问题:

贞观三年,始来朝,献方物。突厥已亡,惟回纥与薛延陀最雄。……二十年,太宗为幸灵州,次泾阳,受其功。……明年复入朝。二十一年正月丙申,乃以回纥部为瀚海,多滥葛部为燕然,……天子方招宠远夷,作绛黄瑞锦文袍、宝刀、珍器赐之。帝坐袐殿,陈十部乐。(21)王应麟:《玉海》,扬州:广陵书社,2007年,第2840页下—2841页上。

这段史料又见于《册府元龟》卷一七○《帝王部·来远》,文字稍略。对照《玉海》卷一五四所引《新唐书·回纥传》的同类史料,可知今本《新唐书·回鹘传》在“太宗为幸灵州”一句上脱漏了“二十年”三字,在“明年复入朝”一句下脱漏了“二十一年正月丙申”数字,从而使“明年”所指的具体年份由贞观二十一年错成贞观四年。《情况考》因为只使用了《新唐书·回鹘传》一条材料,没有与其他材料作对照考察,所以没有发现其中的错误。这与此前分析的第24条情况相同。以此可见,《新唐书》史料的错误确实比较严重,尤其在历史事件的时间记录上,常常因省略而导致出错。《新唐书》的这种错误十分常见,已是学界共识,这也告诫我们:使用《新唐书》的史料须十分谨慎,尽量找到其他相关文献作对比辨析,以免被其误导。

再来看第46条。此条出示的文献依据是:“《玉海》卷一○五《音乐》:‘旧纪贞元传云:帝坐秘殿,陈十部乐。’”为核对这条材料,笔者曾反复查找《玉海》卷一○五,均未找到与《情况考》完全一致的文字。经多番查勘,发现其中“帝坐秘殿,陈十部乐”两句是《玉海》“御天成殿,陈十部乐而遣之”两句的注文,《玉海》标注的出处是“《传》云”,此《传》即是《新唐书·回鹘传》,因为“帝坐秘殿,陈十部乐”两句已见今本《新唐书·回鹘传》及《玉海》卷一五四所引《新唐书·回纥传》。《玉海》在“传云”二字前并无“旧纪贞元”四字,为何《情况考》却写作“旧纪贞元传云”?“旧纪贞元传”又是一部什么样的典籍呢?笔者通过电子搜索手段遍检古籍数据库,始终找不到该书。查找无果后,思路再次回到《玉海》。仔细查看《玉海》注文“传云御天成殿,陈十部乐而遣之”上下文,最终发现:在注文左边相隔三行的位置,有“旧纪贞元四年三月甲寅”(22)王应麟:《玉海》,扬州:广陵书社,2007年,第1916页上。等一段文字。这段文字见于今本《旧唐书·德宗纪》(23)刘昫:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年,第364页。,故此处“旧纪”为《旧唐书·德宗纪》之简称,“贞元”是唐德宗的年号。《情况考》作者或因错觉和眼误,不小心将“旧纪贞元”四字与“传云”嫁接到一起,遂形成“旧纪贞元传”这样一个并不存在的书名。此条因文献抄录而致误,与第26条的错误如出一辙。

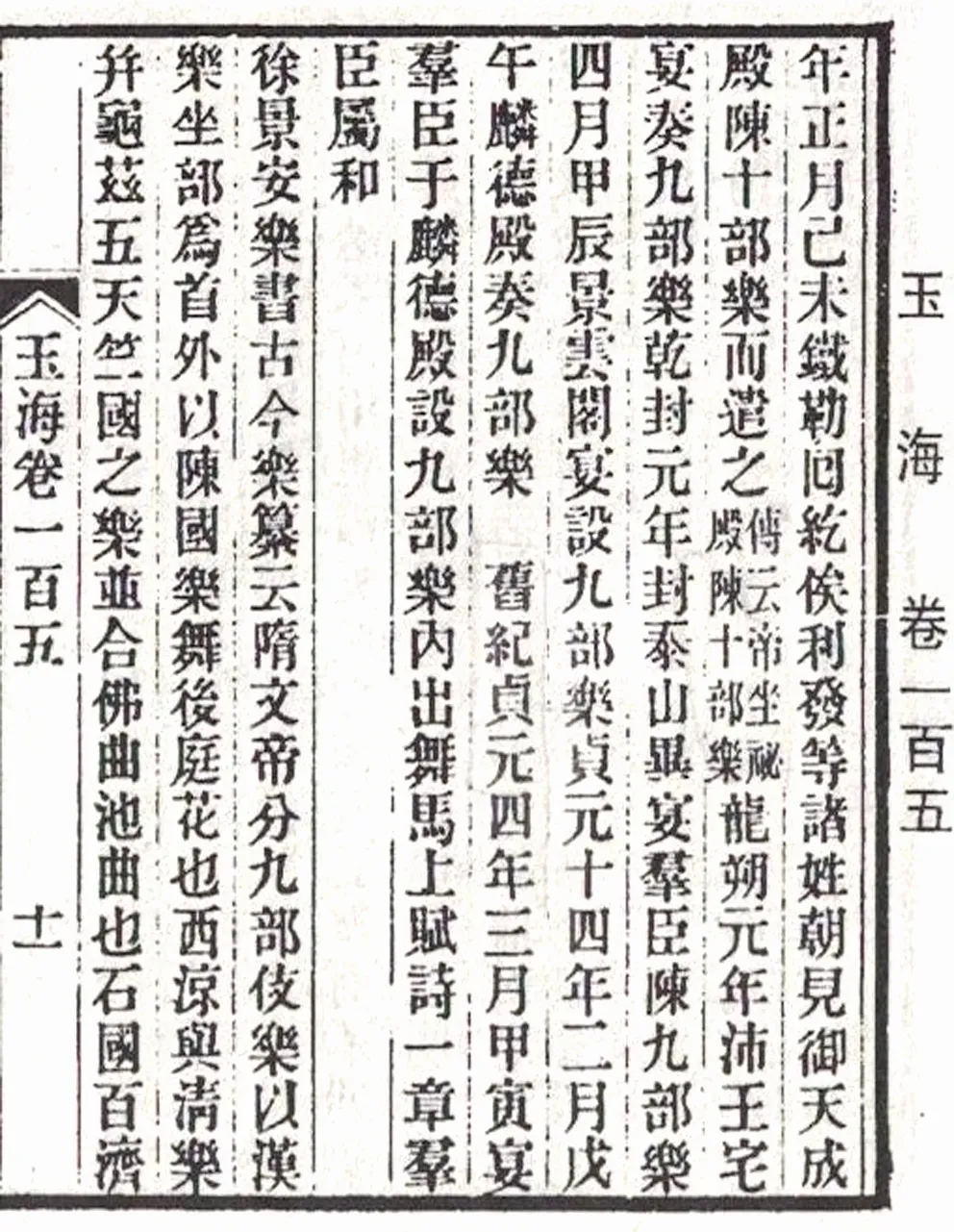

图1.王应麟《玉海》,广陵书社影印光绪九年浙江书局本。

此外,第29条虽然总体没有错误,但它对史料所载的日期差异没有辨析和说明,也是不完善的。我们可以看到,《资治通鉴》记载的日期为正月丙申日,《玉海》所记日期为己未日,二者并不相同。据《二十史朔闰表》,本月戊子朔,月内无己未日,《玉海》此处所记当误,《资治通鉴》记载正确。

(五)第28、第31条当合并为一条

28.贞观十九年(645),迎经像入寺,设九部乐。(24)左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆,2010年,第342页。

《酉阳杂俎》续集卷六《寺塔记下》:“初,三藏自西域回,诏太常卿江夏王道宗设九部乐,迎经像入寺,彩车凡千余辆,上御安福门观之。”三藏自西域回在贞观十九年(645)。元陶宗仪撰《说郛》卷六十七上引《豫章古今记》:“……”。

31.贞观二十二年(648),送玄奘及所翻经像、诸高僧等入住慈恩寺,奏九部乐。(25)左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆,2010年,第343页。

《旧唐书》卷一百九十一《方伎列传》:“高宗在东宫,为文徳太后追福,造慈恩寺及翻经院,内出大幡,敕九部乐及京城诸寺幡盖众伎,送玄奘及所翻经像、诸高僧等入住慈恩寺。”刘轲《大唐三藏大遍觉法师塔铭(并序)》:“(贞观)廿二年夏六月……戊申,皇太子宣令,请法师为慈恩上座,仍造翻经院,备仪礼自宏福迎法师。太宗与皇太子后宫等,于安福门执香炉,目而送之。至寺门,敕赵公英、中书令褚引入,于殿内奏九部乐破阵舞,及百戏于庭而还。”则事在贞观二十二年(648)。《全唐文》卷九百六有玄奘《谢敕送大慈恩寺碑文表》。

按:此两条之中,第31条正确,第28条为误设。第28条立目的依据是《酉阳杂俎》,其所述事件是江夏王李道宗设九部乐送经像及三藏法师等高僧入大慈恩寺,与第31条内容相同,但《酉阳杂俎》所记时间有误。关于三藏法师入慈恩寺一事,慧立、彦悰的《大慈恩寺三藏法师传》有时代最早、内容最全面的记录。该书卷七云:

(贞观二十二年)十二月戊辰,又勅太常卿江夏王道宗将九部乐,万年令宋行质、长安令裴方彦各率县内音声,及诸寺幢帐,并使豫极庄严。己巳旦,集安福门街,迎像送僧入大慈恩寺。至是陈列于通衢,其锦彩轩槛,鱼龙幢戏,凡一千五百余乘,帐盖三百余事。……帝将皇太子、后宫等于安福门楼手执香炉目而送之,甚悦。衢路观者数亿万人。经像至寺门,敕赵公、英公、中书褚令执香炉引入,安置殿内,奏九部乐、《破阵舞》及诸戏于庭,讫而还。(26)慧立、彦悰:《大慈恩寺三藏法师传》,孙毓棠、谢方点校,北京:中华书局,1983年,第156页。

经对比,可知《酉阳杂俎》续集卷六《寺塔记下》文字,当是源于《大慈恩寺三藏法师传》卷七,但将“诏太常卿江夏王道宗设九部乐,迎经像入寺”的时间贞观二十二年十二月戊辰,概略记载为“初,三藏自西域回”,遂致千古之后人们产生误解,《情况考》即据此将李道宗设九部乐迎三藏法师及经像入慈恩寺定为贞观十九年之事。稍加分析,便不难发现此系年错误,原因有三:

其一,与《大慈恩寺三藏法师传》《旧唐书》《大唐三藏大遍觉法师塔铭(并序)》等记载的时间明显抵牾。这些典籍均明确记载此事在贞观二十二年,不在贞观十九年。

其二,与大慈恩寺的落成时间不符。《情况考》所拟条目只笼统说“迎经像入寺”,未明示三藏法师此次所入为何处寺庙。其实,《酉阳杂俎》原文在“初,三藏自西域回”之前,还有“慈恩寺。寺本净觉故伽蓝,因而营建焉,凡十余院,总一千八百九十七间,勅度三百僧”等几句话(27)段成式:《酉阳杂俎》,曹中孚校点,上海:上海古籍出版社,2012年,第160页。,说明三藏法师此次所入即是慈恩寺。据《大慈恩寺三藏法师传》卷七记载,慈恩寺落成在贞观二十二年十月,则十二月三藏法师入住恰在其时。而贞观十九年慈恩寺尚未落成,三藏法师自然无法入住。据《大慈恩寺三藏法师传》卷六载,贞观十九年三藏法师自西域回被迎入的是弘福寺(28)详见下文。按:“弘福寺”又作“宏福寺”。,《旧唐书·方伎列传》“备仪礼自宏福迎法师”也与此相印证。

其三,与江夏王李道宗其时的职务不符。《旧唐书》卷六十《李道宗传》云:“(贞观)十二年,(李道宗)迁礼部尚书,改封江夏王。……十四年,复拜礼部尚书。……二十一年,以疾请居闲职,转太常卿。”(29)刘昫:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年,第2355—2356页。据此可知,江夏王李道宗始任太常卿在贞观二十一年,此前的贞观十九年其职务当为礼部尚书而非太常卿,二十二年则正在太常卿任上。根据史料记载,贞观十九年主持迎接三藏法师及经像入寺的根本不是李道宗,而是另有其人。《大慈恩寺三藏法师传》卷六云:

贞观十九年春正月景子,京城留守左仆射梁国公房玄龄等承法师赍经、像至,乃遣右武侯大将军侯莫陈实、雍州司马李叔眘、长安县令李乾祐等奉迎,自漕而入,舍于都亭驿,其从若云。是日有司颁诸寺,具帐舆、华旛等,拟送经、像于弘福寺,人皆欣踊,各竞庄严。翌日大会于朱雀街之南,凡数百件,部伍陈列。(30)慧立、彦悰:《大慈恩寺三藏法师传》,孙毓棠、谢方点校,北京:中华书局,1983年,第126页。

可见,贞观十九年迎接三藏法师的仪式由房玄龄主持,由侯莫陈实、李叔眘、李乾祐等人迎送入寺,与李道宗了无关涉,而且仪仗之中也未设九部乐。

(六)第33、第34条当合并为一条

33.乾封元年(666),改元,宴群臣,陈九部乐。(31)左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆,2010年,第343页。

《旧唐书》卷五《高宗本纪》:“改麟德三年为乾封元年,……乾封元年正月五日已前,大赦天下,赐酺七日。癸酉,宴群臣,陈《九部乐》,赐物有差,日昳而罢。”

34.乾封元年(666),封泰山毕,宴群臣,陈九部乐。(32)同注,第344页。

《玉海》卷一百五《音乐》:“乾封元年,封泰山毕,宴群臣,陈九部乐。”

按:以上两条所述其实为同一事件,即乾封元年壬申(五日)封泰山毕,改元,癸酉(六日)宴群臣,陈九部乐。《旧唐书》卷五《高宗纪》对此事有完整记载:在“改麟德三年为乾封元年”之前,尚有“麟德三年春正月戊辰朔,车驾至泰山顿。是日亲祀昊天上帝于封祀坛,以高祖、太宗配飨。己巳,帝升山行封禅之礼。……壬申,御朝觐坛受朝贺”(33)刘昫:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年,第89页。一段文字,连同《情况考》所摘引的文字,对此事的前后脉络记载得很清楚。《册府元龟》卷一一○《帝王部·宴享第二》对此也有明确的记载:

乾封元年正月戊辰朔,有事于泰山。壬申,礼毕,御朝觐坛,受朝贺。癸酉,帝谓群臣曰:……乃敕所司撤幄帐施御床,三品以上升坛,四品以下列坐坛下,纵酒设乐。群臣及诸岳牧竞来上寿起舞,日晏方止。(34)王钦若等编纂:《册府元龟》,周勋初等校订,南京:凤凰出版社,2006年,第1195页。

当然,这里只是笼统讲“设乐”,未明确所设为何乐,但对照《旧唐书》文字,可知当指九部乐。从《旧唐书》《册府元龟》对此事的完整记载,可以看到《玉海》的文字非常简略,既缺少具体的月份和日期,也省略了封泰山之后的改元环节。《情况考》不知何故,在摘引《旧唐书》时偏偏漏略了封泰山那段很关键的文字,从而使《玉海》与《旧唐书》所载文字似乎在叙述两件不同的事件,因而分设两个条目。如果《情况考》注意到《玉海》此段文字与《旧唐书》的联系,或者没有漏抄《旧唐书》那段关键文字,或者对《玉海》文字漏载事件的具详细时间稍作追究,这个错误庶几可以避免。

(七)第43、44条当合并为一条

43.贞元四年(788)春正月,宴群臣,设九部乐。(35)左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆,2010年,第346页。

《旧唐书》卷十三《德宗本纪》贞元四年(788)春正月:“宴群臣于麟德殿,设《九部乐》,内出舞马,上赋诗一章,群臣属和。”

44.贞元四年(788)春三月,宴群臣,设九部乐。(36)同注。

《玉海》卷一百五《音乐》:“(贞元)四年三月甲寅,宴群臣于麟德殿,设九部乐,内出舞马,上赋诗一章,群臣属和。”又《玉海》卷一百六十《宫室》:“旧纪:……贞元四年三月甲寅,宴群臣于麟德殿,设九部乐,内出舞马,上赋诗一章,群臣属和。”

按:以上两个条目所据之材料,又见于《玉海》卷二九《圣文·御制诗歌》、卷七三《礼仪·燕飨》及《册府元龟》卷四○《帝王部·文学》,行文基本相同,故所述应为同一历史事件。这两个条目的唯一差异在于事件发生的月份:第43条作“正月”,第44条作“三月”。现有材料中,《册府元龟》及《玉海》所引四处均作“三月”,惟《旧唐书·德宗本纪》作“正月”,作“正月”当误。尤其值得注意的是,《玉海》卷一六○《宫室》明确标注所引文字出自《旧纪》,也即《旧唐书·德宗本纪》,这说明《玉海》所引的《旧唐书》即作“三月”,惟今本《旧唐书》误作“正月”。为析误因,且看今本《旧唐书·德宗本纪》关于贞元四年正月之事的记载:

贞元四年春正月庚戌朔,上御丹凤楼……京师地震,辛亥又震,壬子又震。壬戌,以左龙武大将军王栖曜为麟州刺史、鄜州刺史、鄜坊丹延节度使。丁卯,京师地震,戊辰又震,庚午又震。……癸酉,京师地震。甲戌,以华州潼关节度使李元谅兼陇右节度使、临洮军使。乙亥,地震……【二月】辛巳,李泌以京官俸薄……壬午,地震,甲申又震,乙酉又震,丙申又震。甲辰,太仆郊牛生犊六足……戊辰,鹿入京师市门。【三月】甲寅,地震。宴群臣于麟德殿,设《九部乐》,内出舞马,上赋诗一章,群臣属和。己未,地震。丁卯,有司条奏省官,其左右常侍、太子宾客请依前置四员,从之。庚午,地震。……辛未,地震。中书省梧树有鹊以泥为巢。【夏四月】癸巳,以太子左庶子暢悦为桂管观察使。……丁未,陇右李元谅筑良原城。【五月】丁巳,右龙武统军张伯仪卒。辛酉,以吉州刺史张庭为安南都护、本管经略使。……壬戌,加置谏议大夫八员……丙寅,地震,丁卯,又震。月犯岁星。辛未,太子宾客吴凑为福建观察使。乙亥,荧惑、岁、镇三星聚营室,凡二十日。是月,吐蕃寇泾、邠、宁、庆、鄜等州,焚彭原县,边将闭城自固。贼驱人畜三万计,凡二旬而退。吐蕃入寇以秋冬,今盛暑而来,华人陷蕃者道之也。(37)刘昫:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年,第364页。按:方括号及其中的“二月”“三月”“夏四月”“五月”非原书所有,乃笔者据武秀成《〈旧唐书〉辨讹》(《东南文化》,1996年,第6期,第122—123页)一文考辨结论而加。

初览此段文字,印象最深的是其干支纪日特别多。经统计,共有31次,且非逐日连记,显非一个月之内的日期。进一步考察,发现有些干支出现不止一次,其中“丁卯”3次,“壬戌”2次,“戊辰”2次,“庚午”2次,“乙亥”2次,“辛未”2次。按照一个干支在一个甲子中只出现一次的原理,本段文字的时间跨度至少在两个半甲子以上。《旧纪》在以上所记一月之事后,紧接六月纪事,缺二至五月之事,此处应是将一至五月之事混记为一月,武秀成《〈旧唐书〉辨讹》(38)武秀成:《〈旧唐书〉辨讹》,《东南文化》,1996年,第6期。一文对此有详细考证,可参。因此,今本《旧唐书·德宗本纪》“甲寅……宴群臣于麟德殿,设《九部乐》”并非贞元四年正月之事,应是三月之事,如此则其年、月、日与《册府元龟》《玉海》所载完全一致。《情况考》未识《旧纪》之讹,故误设第43条。

除以上七组可合并的条目之外,《情况考》还有两个单独条目存在系时错误,即第13条和第37条:

13.武德六年(623),宴东征官僚,奏九部乐。(39)左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆,2010年,第339页。

《渊鉴类函》卷一百五十六《礼仪部》三:“唐高祖武徳……六年丁酉,宴东征官僚,奏九部乐,帝亲举酒属百官。”《玉海》卷七十三《礼仪》:“(武徳)六年丁酉,宴东征官寮,奏九部乐,帝亲举酒属百官。”

按:《玉海》《渊鉴类函》“六年丁酉”四字,与此二书“数字纪年+数字纪月+干支纪日”的纪时格式不符,当有误。事实上,对《玉海》上下文稍作考察,便不难辨识其问题所在:

高祖武徳三年四月壬戌……五月辛卯……六年丁酉,宴东征官僚,奏九部乐,帝亲举酒属百官。己酉,大会东征将士,奏九部乐。(40)王应麟:《玉海》,扬州:广陵书社,2007年,第1363页上。

从这段文字可以看出,在“六年丁酉”之前,所记都是武德三年之事,“三年四月壬戌”“(三年)五月辛卯”都是“数字年+数字月+干支日”的纪时格式,“六年”系承上文武德三年“四月”“五月”而来,显为“六月”之讹。《册府元龟》卷一○九《帝王部·宴享第一》记载此事正作“六月丁酉”(详见下文),是其证。《渊鉴类函》系清代类书,亦作“六年丁酉”,当是承袭《玉海》之误。《情况考》据《玉海》《渊鉴类函》将此事系为武德六年,误,当改作武德三年。此外,《情况考》在史料的取舍上也非常粗略,以致与“(六月)己酉,大会东征将士,奏九部乐”这条九部乐施用记录失之交臂,漏而未考,至为可惜。

37.永隆元年(680),李显立为太子,设九部伎。(41)左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆,2010年,第344页。

《新唐书》卷二百一《袁利贞传》:“朗从祖弟利贞,陈中书令敬孙,高宗时为太常博士、周王侍读。及王立为太子,百官上礼,帝欲大会群臣、命妇合宴宣政殿,设九部伎、散乐。利贞上疏谏,以为……帝纳之。既会……乃赐物百段。”显庆二年(657)春二月,高宗封皇第七子李显为周王。永隆元年(680),章怀太子废,其年李显被立为皇太子。《大唐新语》卷二《极谏》……《唐语林》卷五《补遗》一所记略同。全唐文卷一百六十四有袁利贞《谏于宣政殿会百官命妇疏》。

按:此条所据《新唐书》《大唐新语》《唐语林》等史料均未明确记载此次施用九部乐的具体时间,《情况考》以李显永隆元年被立为太子,遂将之定为永隆元年之事。然而《唐会要》卷三○《大明宫》云:“永隆二年正月十日,王公已下,以太子初立,献食,敕于宣政殿会百官及命妇。太常博士袁利贞上疏曰……上从之,改向麟徳殿。”(42)王溥撰:《唐会要校证》,牛继清校证,西安:三秦出版社,2012年,第477页。这里明确记载为永隆二年正月十日,《资治通鉴》卷二○二《唐纪十八》同,《旧唐书》卷一九○《袁利贞传》亦作“永隆二年”,但未书月日。根据《唐会要》《旧唐书》《资治通鉴》所载,此次设九部乐在永隆二年而非永隆元年。其实这与李显永隆元年立为太子并不矛盾,因为其文云“以太子初立”,也即此事在李显被立为太子之后,而非一定在立太子当年。《新唐书》模糊了此事的时间关系,不足为据。

经对以上共19个条目的重新考证,可知《情况考》应当合并减去的条目多达10个,也就是说,这10次所谓唐代九、十部乐的演出并不真实存在,乃是《情况考》因考证不周而误设。《情况考》所考得的唐代九、十部乐47次演出,实际有效的只有37次,仅比《年表》多出4次,增幅甚小。误考现象的严重存在,导致《情况考》的学术贡献和学术价值大打折扣,其中部分结论亦不足为信。

二、《情况考》失考的唐代九、十部乐施用记录

《情况考》除存在以上严重的误考外,还有明显的失考情况。笔者搜检《册府元龟》《玉海》《大慈恩寺三藏法师传》等文献,又考得12条,今补录如下:

1.武德二年(619)四月甲辰(六日),宴送山东、淮左安抚使,奏九部乐。

《册府元龟》卷一○九《帝王部·宴享第一》:“(武德二年)四月甲辰,遣大理卿郎楚之安抚山东,夏侯端安抚淮左,奏九部乐,设宴遣之。”(43)王钦若等编纂:《册府元龟》,周勋初等校订,南京:凤凰出版社,2006年,第1189页。又见同书卷一六一《帝王部·命使第一》。

2.武德三年(620)六月己酉(十八日),大会东征将士,奏九部乐。

《册府元龟》卷一○九《帝王部·宴享第一》:“(武德三年)六月丁酉……己酉,大会东征将士,奏九部乐于庭。”(44)同注。又见《玉海》卷七三《礼仪·燕享》、《渊鉴类函》卷一五六《礼仪部三》。按:“六月丁酉”《玉海》《渊鉴类函》作“六年丁酉”,前文已辨其误。

3.武德九年(626)三月丙申(八日),宴朝集使,奏九部乐。

《册府元龟》卷一○九《帝王部·宴享第一》:“(武德)九年三月丙申,宴朝集使于百福殿,奏九部乐于庭。”(45)王钦若等编纂:《册府元龟》,周勋初等校订,南京:凤凰出版社,2006年,第1190页。又见《玉海》卷一五九《宫室·殿上》引《实录》。

4.太宗贞观二年(628)五月丙辰(十一日),以麦稔宴群臣,奏九部乐。

《册府元龟》卷一○九《帝王部·宴享第一》:“(贞观)二年五月丙辰,以夏麦大稔宴群臣,奏九部乐于庭,赐物各有差。”(46)同注。又见同书卷八○《帝王部·庆赐第二》、《玉海》卷一○五《音乐·乐三》引《实录》。

5.贞观三年(629)正月甲子(二十二日),宴群臣,奏九部乐,歌《太平》,舞《师子》。

《册府元龟》卷一○九《帝王部·宴享第一》:“(贞观)三年正月甲子,宴群臣,奏九部乐,歌《太平》,舞《师子》于庭,赐帛有差。”(47)同注。

6.贞观四年(630)七月壬辰(二十九日),宴群臣,奏九部乐。

《册府元龟》卷一○九《帝王部·宴享第一》:“(贞观四年)七月壬辰,宴群臣于芳华殿,奏九部乐于庭。帝大悦,亲举酒以属群臣,群臣奉觞称庆,极欢而罢,赐帛各有差。”(48)同注。

7.贞观五年(631)正月甲戌(十四日),宴群臣,奏九部乐,歌《太平》,舞《师子》。

《册府元龟》卷一○九《帝王部·宴享第一》:“(贞观)五年正月癸酉,大搜于昆明池。甲戌,宴群臣,奏九部乐,歌《太平》,舞《师子》,赐从官帛各有差。”(49)同注。

8.贞观十一年(637)十一月庚戌(三十日),宴五品以上官员及蕃夷,奏九部乐。

《册府元龟》卷一○九《帝王部·宴享第一》:“(贞观十一年)十一月庚戌,宴五品以上及蕃夷于贞观殿,奏九部乐,赐帛各有差。”(50)同注,第1191页。

9.贞观十四(640)年九月乙巳(十一日),宴五品以上京官,奏九部乐。

《册府元龟》卷一○九《帝王部·宴享第一》:“(贞观十四年)九月乙巳,宴京官五品以上于两仪殿,奏九部之乐。”(51)同注。

10.高宗显庆元年(656)四月壬寅(八日),高宗亲撰并书写大慈恩寺碑成,敕九部乐及长安、万年二县音声共送入寺。后因雨暂停,戊申(十四日)仪仗始成行。己酉(十五日),陈九部乐于佛殿。

唐慧立、彦悰《大慈恩寺三藏法师传》卷九:“显庆元年春三月癸亥,御制大慈恩寺碑文讫。……夏四月八日,帝书碑并匠镌讫,……敕又遣大常九部乐,长安、万年二县音声共送。幢最卑者上出云霓,幡极短者犹摩霄汉,凡三百余事,音声车千余乘。至七日冥集城西安福门街,其夜雨。八日路不堪行,敕遣且停……十四日旦,方乃引发。……至十五日,度僧七人,设二千僧斋,陈九部乐等于佛殿前,日晚方散。至十六日,法师又与徒众诣朝堂,陈谢碑至寺。表曰:“沙门玄奘等言。今月十四日,伏奉敕旨,送御书大慈恩寺碑,并设九部乐供养。”(52)慧立、彦悰:《大慈恩寺三藏法师传》,孙毓棠、谢方点校,北京:中华书局,1983年,第189页。《全唐文》卷九○六载有玄奘《谢敕送大慈恩寺碑文表》,可参。

11.显庆五年(660)二月丙戌(十五日),高宗幸并州,宴从官及诸亲、并州官属父老等,奏九部乐。

《册府元龟》卷一一○《帝王部·宴享第二》:“(显庆)五年二月,幸并州。丙戌,宴从官及诸亲、并州官属父老等,奏九部乐,极欢而罢,赐帛有差。”(53)王钦若等编纂:《册府元龟》,周勋初等校订,南京:凤凰出版社,2006年,第1195页。又见同书卷八○《帝王部·庆赐第二》、《旧唐书》卷四《高宗纪上》。

12.开元八年(720)十一月己巳(二十一日),玄宗宴九姓、蕃安等,设九部乐。

《册府元龟》卷一一○《帝王部·宴享第二》:“(开元八年)十一月己巳,御丹凤楼,宴九姓、蕃安等,设九部乐。”(54)同注,第1197页。又见《玉海》卷一六四《宫室·楼》。

按:以上12条九部乐施用记录,1条出自《大慈恩寺三藏法师传》,其余11条均出自《册府元龟》。这说明北宋王钦若等人编纂的《册府元龟》一书,对唐代音乐史的研究非常重要,但其价值还未引起足够的重视。《情况考》虽然也用到了该书,但对其中的唐代九、十部乐史料挖掘不全面不深入,以致产生大面积的失考,甚为可惜。

三、结论

本文在《情况考》基础上,对唐代九、十部乐施用情况重加考证,合并删除其中10条,增补12条,共得49条。今以简表示之如下:

序号皇帝施用时间公元事由施用方式1234567891011121314151617181920高祖武德元年十月七日618宴突厥使者奏九部乐武德元年十一月八日618降薛仁杲,置酒高会奏九部乐武德二年二月二十三日619宴群臣奏九部乐武德二年闰二月四日619考核群臣,置酒高会奏九部乐武德二年四月六日619宴送山东、淮左安抚使奏九部乐武德二年五月619宴凉州使者奏九部乐武德三年正月三十日620宴突厥使者奏九部乐武德三年五月八日620宴突厥使者奏九部乐武德三年六月六日620宴东征官僚奏九部乐武德三年六月十八日620大会东征将士奏九部乐武德三年八月二十日620宴群臣奏九部乐武德四年三月621宴西突厥使者奏九部乐武德四年五月六日621宴五品以上官员奏九部乐武德四年七月十三日621宴群臣奏九部乐武德四年十一月二日621秦王李世民平王世充、窦建德赐九部乐武德七年二月624宴突厥使者奏九部乐武德七年四月四日624宴群臣奏九部乐武德七年七月三十日624宴交州首领丘和奏九部乐武德八年四月二十六日625宴西蕃、突厥、林邑使者奏九部乐武德九年三月八日626宴朝集使奏九部乐21222324252627太宗贞观二年五月十一日628以夏麦大稔,宴群臣奏九部乐贞观二年九月九日628庆有年,宴群臣奏九部乐贞观三年正月二十二日629宴群臣奏九部乐贞观四年七月二十九日630宴群臣奏九部乐贞观五年正月十四日631宴群臣奏九部乐贞观十一年十一月三十日637宴五品以上及蕃夷奏九部乐贞观十四年九月十一日640宴五品以上京官奏九部乐

续表

序号皇帝施用时间公元事由施用方式282930313233太宗贞观十五年二月二十二日641宴从官及山东宗姓、洛阳高年奏九部乐贞观十六年十一月二十三日642宴百僚奏十部乐贞观十七年闰六月十三日643大飨百僚奏十部乐贞观二十一年正月九日647宴回纥等部陈十部乐贞观二十二年正月十四日648会四夷君长奏十部乐贞观二十二年十二月648送玄奘及经像入大慈恩寺奏九部乐34353637383940高宗显庆元年四月八日656送大慈恩寺碑入寺陈九部乐显庆五年二月十五日660宴从官及诸亲、并州官属父老奏九部乐龙朔元年九月二十日661因封李贤为沛王宴诸官奏九部乐乾封元年正月六日666封泰山毕,宴群臣陈九部乐乾封元年四月八日666宴群臣设九部乐总章元年十月二日668贺破高丽,宴百官设九部乐永隆二年正月十日681因立太子宴百官及命妇设九部乐41武后长安二年702赐招福寺金铜像、门额赐九部乐42睿宗延和元年七月十二日712宴群公卿士设九部乐43444546玄宗开元八年十一月二十一日720宴九姓、蕃安等设九部乐开元二十四年八月五日736玄宗生日宴群臣奏九部乐开元二十九年正月七日741庆贺得祥瑞列十部乐天宝十四载三月七日755宴群臣奏九部乐4748德宗贞元四年三月六日788宴群臣设九部乐贞元十四年二月七日798宴文武百僚奏九部乐49宣宗大中十二年858封敖任太常卿视事设九部乐

以上所考唐代九、十部乐的49次施用,只是笔者所见现有文献的记载情况。随着新文献的发现与旧文献的挖掘,这个次数应该还会增加和改写。当然,文献所记只能断续地反映局部史实,唐代九、十部乐的实际施用当远远不止这个数目。《新唐书》卷一九《礼乐志九》云:“皇帝元正、冬至受群臣朝贺而会。……太乐令帅九部伎立于左、右延明门外,群官初唱万岁,太乐令即引九部伎声作而入,各就座,以次作。”(55)欧阳修:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第429页。这则材料说明唐代的元正、冬至朝会都要施用九、十部乐,但见诸记载的却极少。《唐六典》卷四《尚书礼部》亦云:“凡千秋节,皇帝御楼,设九部之乐,百官袴褶陪位,上公称觞献寿。”(56)李林甫等撰:《唐六典》,陈仲夫点校,北京:中华书局,2014年,第114页。可见玄宗生日千秋节都要施用九部乐,但见诸文献记载的却只有两次。对此,《中华艺术通史·隋唐卷上编》总结道:“多部乐的上演其实早成定制和惯例,对此‘司空见惯’的常例,史传也未必一一详载。……规模不小的多部乐,一旦设立并长期保持,朝廷就须不断支付巨额开销,既设之,则必用之,不可能让多部乐作为摆设长期虚置,一年中偶或用之,更不可能隔数年、十几年才演一回。不仅造成财力物力的极大浪费,也将使艺人无所事事才艺废退。因此,可以认为唐至五代前后约三百年间,九、十部乐及其余乐部的依例上演,绝不限以上区区几十次。”(57)秦序主编:《中华艺术通史·隋唐卷上编》,北京:北京师范大学出版社,2006年,第97页。这个分析是很有道理的。