新中国七十年:企业的变迁与管理学的演进

2019-11-25马浩

马浩

自 1949年中华人民共和国成立,我国的经济体系经历了翻天覆地的变化并取得了世人瞩目的成就。与之相伴,我国的各类企业(以及各个时期与之相对应的基本经济单元)也自然地经历了职能的转换和地位的变迁。改革开放之后,企业家和管理者的功用也日益得以昭彰和凸显。与企业管理实践相应的管理学领域(与管理学相关的研究、教学和人才培养)也不断地适时调整并逐渐地形成系统与规范。面向未来,中国企业在日渐复杂的国际竞争格局中将会面临更加严峻的挑战。这也对我们的管理学研究提出了新的要求与发展契机。有鉴于此,本文简要回顾新中国七十年来中国企业的变迁以及相关的管理学领域之演进历程,并对未来前景予以展望和构想。在不同的历史时期,我们将主要关注企业种类和职能的变迁、企业与政府的关系、企业家与管理者的职能,以及管理学的特点与作为。

1949~1978年:计划经济时代的生产单位

1949年新中国成立。在历经多年战乱之后,人心思治,百废待兴。发展经济、滋养民生被提到重要日程。接管新中国成立前遗留的各类产业,开展工商业的公私合营,加快基础设施建设,新建大型工业企业(包括苏联援建项目),集中力量发展军事工业(包括两弹一星以及诸多三线厂的建设),这些举措为日后中国经济的发展奠定了必要的基础。

自从公私合营之后,政府主导的计划经济全面展开。从1953年直到1980年期间,国家的经济活动主要是通过前五个系统的五年计划来统领和治理的。严格地说,这个时期并不存在真正意义上的企业。在占绝对压倒地位的公有经济体系内,基本的经济单元是所谓的生产厂或者车间,只是被动执行国民经济计划的基层单位,而不是具有经营职能的企业,不直接面向市场、不定价、无营销、也不自负盈亏。少量的集体经济和极少的个体经济乃是计划经济的补充,局外而边缘。

此时对经济活动的管理,完全来自于政府,具体而言是政府中主管经济的部门,比如国家计委和经委。所有相关的管理,都是所谓的“国民经济管理”。由中央各个部委直接管理的生产单位和相关的研究机构被称为“条条”,地方国营的单位和机构则主要是所谓的“块块”。各自分属不同的主管单位,井水不犯河水,通常没有沟通与协调,形成所谓的“条块分割”。

计划经济体系内基本没有企业家的存在必要与生存空间。作为厂长和车间主任,基本经济单位的管理者都是国民经济计划的基层执行者,没有具体的经营权和决策职能。经济单元社会化,意味着每个基层单位不仅要执行经济计划,而且要负责单位里面所有人的衣食住行以及教育和医疗。管理者不仅是经济活动的领班者,而且是社会需求的提供者和责任人。

与之相应,管理学领域基本上也是荡然无存。由于受苏联教育体系的影响,1952年的全国高校院系调整在很大程度上弱化了通识教育但同时加强了专业性分工。铁道、交通、地质、煤炭、纺织、邮电、医学、银行、供销等专门系科的大学和教育机构为其相应行业的管理人才的培养和输出做出了一定的贡献,其专注点也主要是运营层面的和偏重技术领域的管理。

在经济活动方面的管理学研究与教学,则主要是与上述的国民经济管理相关的宏观经济管理,而不是真正意义上的企业层面的管理。以中国人民大学为代表的财经院校中“国民经济计划综合平衡”专业乃是培养经济管理人才的摇篮。相应的还有更加细分的工业经济、农业经济、商业经济、劳动经济和财贸经济等。在工业经济门下会略微关注相当于企业层面的经济单位的管理活动。

1978~1999年:市場化改革中的企业

企业与企业家

1978年,改革开放开始,逐步明晰和确立了社会主义市场经济的基本发展方向。计划逐渐松动,市场日趋活跃。从农村到城市,从流通到生产,从内销到外贸,从实体到金融,从实业到房地产,改革大戏轮番上演,涉及领域逐渐扩散。新一轮的经济发展开始启动并迅速升温直至爆炸性增长。

始自农村的改革以联产承包责任制为突破点。包产到户提升了农民生产活动的积极性,也使得其生产活动从农业向其它领域渗透递进。禹作敏、步鑫生、鲁冠球等为代表的农民乡镇企业家应运而生。城市边缘经济领域开始松动,以“傻子瓜子”的年广久为代表的新兴企业家成为城市中私营经济的领头羊。

之后,承包租赁向城市中的国营生产领域扩散,企业开始自负盈亏。1984年,以马胜利和张瑞敏为代表的新一代“厂长”型的准企业家开始受到大家的青睐和追捧。王石、柳传志、任正非也在大概同一时期创建了自己的企业。

同时,以市场换技术和换管理的思路以及相关的政策,促成了外资企业以合资经营的方式进入中国,以惠普和松下为代表的外资企业不断涌入。自此,国企、民企(私企)、外企共同存在,同台竞技。

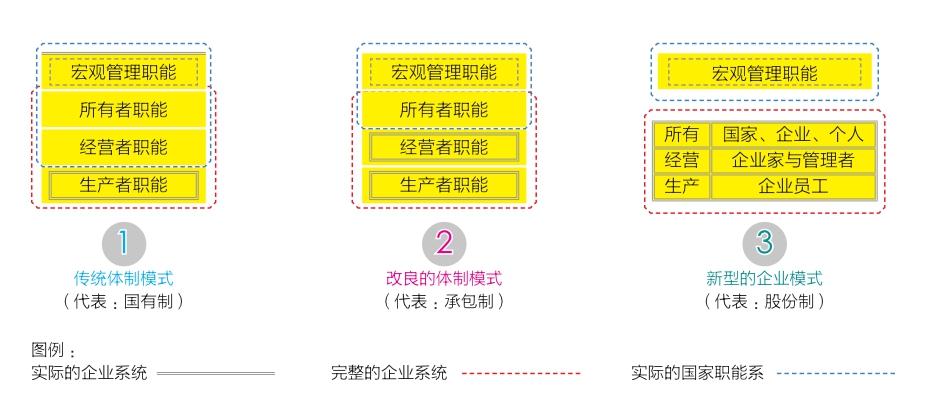

图1 国家与企业关系模式图

1992年左右,以陈东升、田源、冯仑等为代表的新一代企业家正式启航。这些体制内的技术和管理精英下海,标志着大家对企业家角色的认可和欣赏。企业成了社会精英施展抱负与才华的一个全新的竞技场。

企业与政府关系

再看企业与政府的关系。改革开放之初,国家的基本经济方针是开放搞活。1979年出台的的八字方针是“调整,改革,整顿,提高”。1984年的十一届三中全会之后,正式确立了社会主义市场经济的定位,进一步赋予企业决策自主权,要求企业自负盈亏。之后,党委领导下的厂长负责制给企业带来了巨大的活力。

建立现代企业制度,乃是这一时期的重大成就。1998年,证券法出台,股份制企业被正式合法化。按照厉以宁教授的说法,就是“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”,对国有大中型企业实行规范的公司制改革,使企业成为适应市场的法人实体和竞争主体。

也就是说,企业的定位(尤其是公有制企业),从建国后的前三十年传统体制模式中的纯粹生产者职能(参见图1),逐步转向改良模式中的承包者经营,并最终迈向新型模式中的独立经营的自负盈亏的企业。政府则退出了其直接管理经营与生产的职能,只在宏观层面负责整个国民经济的管理,在微观企业层面则通过所有者的角色行使其股东权力。

管理学领域的发展

就管理学领域而言,总体来说,这一时期的理论贡献并没有多大起色。改革开放初期,与改革相关的理论贡献主要来自于经济学家。以厉以宁教授为代表的所有制改革的探讨和吴敬琏等为代表的价格改革(包括张维迎和华生等提倡的双轨制价格改革)的呼吁乃是当时学界的主流。张维迎也是在国内率先提倡企业家角色及其创新精神的学者。

1980年代,与现代管理学相关的工作主要存在于工业经济领域。中国社会科学院的马洪、周叔莲、蒋一苇等学者一直关注企业层面的研究。马洪主编的《外国经济管理名著丛书》乃是中国管理学界最早的学术普及工作,引领潮流,功不可没。社科院工业经济研究所孙耀君教授等学者对西方管理学和管理学说史的翻译和评介也是早期的典范。

朱嘉明和马建堂等在工业经济领域里的研究开启了现代产业组织经济学在中国的应用和检验。人大工经系的赛风和方甲教授同样对中国工业经济发展和企业管理的研究做出了重要贡献。邓荣霖教授和解培才教授等学者对于公司理论和企业管理理论的传播亦是贡献良多。

1990年代,社科院的康荣平教授和柯银斌等同事对于企业多元化的研究最为接近当代管理学主流研究的范式。清华刘冀生、人大徐二明、南京大学周三多、浙江大学项保华等学者致力于战略管理的研究与传播。南京大学赵曙明教授对于组织行为学和人力资源的研究以及西安交大席酉民教授关于和谐管理的研究都是这一时期的较为具有代表性的成就。

同样在1990年代,谭劲松(Justin J Tan)教授和彭维刚(Mike W Peng)教授关于中国企业战略管理的研究、陈昭全教授(Chao Chen)和忻榕(Katherine Xin)教授关于中国情景下组织行为的研究乃是有关中国企业管理的研究成果在国际主流管理学顶尖期刊上的最为早期的发表,具有开先河的典范意义。

中国的管理教育在这20年间也逐步走向正轨,臻于成熟。1979年的大连管理干部学院,由中国政府倡导,首次引入美国的管理学教授对中国企业的管理者进行现代化的管理培训。在中外联合办学方面,1984年的北京中欧管理中心(中欧管理学院的前身)首开类似MBA的现代管理学教育。1985年第一家中美合办大学黄河大学在郑州成立,开办全英文授课的经济管理研究生班。1998年,北京大学中国经济研究中心与美国26所大学教育联盟共同创立首家中外合作办学的MBA项目,BiMBA。

1980年代,我国大学中(与企业层面的管理相关的)的管理系主要存在于两个领域。一个是工科院校,与运筹学、生产管理、技术经济、数量经济、管理信息系统等有着难以分割的联系。一个是财经院校,与宏观经济、财贸金融、会计统计等学科紧密相关。前者以哈工大、清华、北理工、几个交大为代表,后者以人大、中财和经贸大等为代表。

中国MBA教育的元年则是1991年,国务院学位办批准首批9所大学开办MBA。无论是研究还是教学,管理学领域主要还是传播西方管理学的理论和实践,并且试图在中国管理实践的情景下加以应用、验证和拓展。

1999~2018年:全球化背景下的中国军团

新经济的诱惑与陷阱

世纪之交,互联网席卷全球。新的技术潮流和通信方式正在全面深入地改变人们的生活、工作、学习和娱乐方式。这种改变,给中国的企业带来前所未有的机会和启迪。以马云、马化腾、丁磊等为代表的新一代企业家在新经济领域应运而生。以田溯宁、张朝阳、李彦宏为代表的海归派,开始回国在高科技领域大显身手。这些企业家和他们的企业不由分说地将我们的生活提速到互联网时代。

进入新的世纪,当初一统天下的门户和搜索逐步让位于各类电商、娱乐、社交和本地生活服务等所谓的垂直业务。京东、携程、大众点评、分众、聚众、优酷、土豆、赶集、58同城、美团、滴滴打车、ofo小黄车,今日头条、瑞幸、抖音、拼多多。点子、技术、资本、人才、流量,这些要素的融合使得中國企业几乎可以和全球的竞争对手在同一个起跑线上腾飞,一争高下。

毫无疑问,我们的人口规模和市场潜力可以给中国的新经济企业带来足够的受众以及尝试失败的底气。大家信奉的是:梦想还是要有的,万一成功了呢?!在计划经济时代,企业(生产单位)不必自负盈亏。没权利经营,也没责任盈利。改革的初衷,所谓的搞活企业,一个关键的任务,就是使得企业能够自负盈亏。谁能料想,自负盈亏的企业还没有扎扎实实地存在若干年,我们马上就又滑向另外一个极端。具有讽刺意味的是,如今的互联网时代,企业似乎又不必自负盈亏了。只需完美地讲故事、描愿景、炒流量,造规模,以期胜者为王。若是撑不到时候怎么办?有资本兜着呢。只要上市,就算成功!受众?投资人?众筹者?P2P?一茬儿一茬儿割韭菜。

20年间,中国的企业经历了发达国家企业上百年的历程,从专攻实业到主打金融,从单一业务到多元并行,从插件平台到生态系统,从闭环经营到共享共荣。所有的汽车品牌,几乎都在中国制造。所有的服务项目,比如外卖和快递,即使西方和日韩等发达国家没有,我们这里也可以盛行。我们的基础设施和硬件装备已经让很多发达国家顿足汗颜。我们的企业在全球500强中的数量已经完全可以与美国的数量比肩抗衡。

这些成就自然值得引以为傲。我们的企业及其员工和辛劳奋进的企业家们亦是值得我们的赞赏和尊敬。自不待言。然而,我们必须清醒自省,认清我们与世界级企业的差距。我们的成就很大程度上靠的是我们的人口红利和市场规模。你把全国各村的电网并到一起,国家电网自然就是世界级规模的企业,稳居前十。规模自然可以使得我们有更多的创新空间与可能。但很多企业的优势(包括创新)并不一定总是与规模本身有关。我们必须思考和准备应对的问题是,规模红利之后,我们的企业究竟可以靠什么称雄于世?

还有一个大家经常提及的话题,仍然涉及政府与企业的关系。所谓的谁进谁退的问题。其实,在现代的经济生活中,市场、企业和政府都是不可或缺的要素。关键的问题,是力求给予企业的管理者和员工足够的激励,去创新、去进取,在国际赛场上立得住。计划经济时代的尝试已经证明,完全由政府直接经营企业是没有活力的。市场化改革的经验也表明,虽然民营企业贡献卓著、不可或缺,其缺陷和漏洞也是必须防范的。国营企业没必要主动造假。其它企业迫于利润压力就难说。

做企业的必须想清楚,在一个传统的以官本位为基准的社会里,政企关系是无法避开的。其实,大而言之,其它体制和文化的国家基本上也都一样。说白了,任何上规模的企业都是“公共存在”,而不只是一己之私器。关键时刻(比如战争和国际冲突时),都可能要受制于某个国家的利益或者其政府的诉求。而这些利益和诉求也是会不断改变的。企业必须学会有效地应对和利用。抱怨和抗拒通常是没有实际意义的。

管理学的困惑和无奈

世纪初的一段时间内,对外企的尊重和对西方管理制度以及与之多少相关的西方管理学理论的至少表面上的推崇依然能够苟延残喘,从改革开放之初建立的对外资企业的剩余好感仍在弥漫。然而,时过境迁,随着中国企业于新世纪迅速崛起,大家的自豪感和骄傲指数陡然激增。西方的管理理论有其局限性,根本解决不了中国企业的现实问题。西方的理论不能在中国落地。一时间,理论灰头土脸,研究百无是处。只有大师德鲁克一枝独秀。被认为是放之四海而皆准的。

中国的管理学界倒没有那么快地与西方管理学界决绝,而是似乎距离更近。中国的管理学研究,对于中国的管理实践的影响更是微乎其微。应用中国的数据和案例,大多也只是借口,主要是为了学者自己的学术发表——越来越与国际接轨的发表。2004年,时任光华管理学院教职的许德音和周长辉对2003年发表在两个国内顶尖管理学期刊上的战略管理领域的文章进行了结构性分析。其结论认为这些研究的质量无法达到现代西方主流管理学研究的标准和要求。个人认为,这个结论中语句的重点应该是现代和主流,而不是西方。

至少在学术界,大家的感觉至少是日益与国际接轨。今年8月仅从中国国内(不包括在美国和其它国家的华人学者)到美国管理学会宣读论文的作者就将近600人。由曾任美国管理学会主席的全球著名华人管理学者徐淑英教授倡导主办的“中国管理研究国际学会”(IACMR)已经成为中国管理学者最大的学术平台。该会期刊《管理与组织评论》(MOR)以及由国内学者和美国华人学者合办的《管理学季刊》(QJM)也在日益促进符合国际主流标准的与中国相关的管理学研究。假以时日,我们期待能有一些重要的收获与突破。

迄今為止,对于中国管理学具有直接借鉴和启发的研究结果仍然凤毛麟角。世纪初,时任长江商学院的曾鸣教授曾经在英文媒介发表过基于中国企业(尤其是互联网企业)的研究,产生过一定的国际影响。曾鸣教授以及后来的陈威如和廖建文等学者积极入世,先后成为国内领先企业的首席战略官。同时,诸多的管理学教授深入企业,进行调研和咨询。通过这种方式,管理学者对中国企业的管理实践可能会有更加直接的贡献。北大国发院的陈春花教授长期近距离地追踪中国过去三十年间的领先企业,并且两度出任企业领军人物,亲自操刀管理实践。其实践观察以及感悟总结在很大程度上影响和助益于中国的管理学研究与相关的实践。

到底是以理论创新为出发点,还是以指导管理实践为初衷,这个问题不仅困扰着中国管理学界,而且实际上横亘于所有国家的管理学研究。全球最为主流的美国管理学界也不例外。学术自有其内在逻辑。管理毕竟是应用学科,不能自娱自乐,也不能信口胡说。没有足够的理论推演和证据检验,任何的管理智慧和大师箴言都只不过是尚待证伪的一己之见和道听途说。但这些东西美艳鲜活,容易被受众所理解和欣赏,虽然不一定有用甚或还可能有副作用。

从最为悲观和无奈的角度来看,也许管理学对于企业管理的最终贡献,不在于提供直接有用的理论,而是在于在对未来管理者的培养上面。对于学生灌输系统思维和批判精神,呈示基本的管理学逻辑和科研证据,帮助他们提升其持续学习的能力,也许这些才会对其未来的管理绩效有所助益和启发。

瞻望未来

纵观中国企业70年来的变迁和管理学领域的相关演变,长路依旧慢慢,虽然成就亦是可圈可点。瞻望未来,我们必须客观地看待我们正在以及即将面临的严峻挑战。

日韩企业崛起的时代,国际市场全球化风生水起,大家基本上是包容甚至欢迎的态度。中国企业走出去参加国际大循环的早期,基本上还算顺风顺水。随着中国经济的飞速发展和国力日益强大,势必挑战现有的国际秩序和竞争格局。如何在新的全球竞争格局与政治气候下生存和发展,是中国企业必须应对的功课,也应该是中国管理学界思考的问题。

首先,如何耐心细致地探究和理解现有的国际秩序,并以其它国家(尤其是对手企业的国家)可以理解和接受的方式进行经营和贸易,是我们的企业在全球范围内更上一层楼所必须应对的具体问题。比如,如何尊重别人的知识产权也同时保护自己的知识产权,如何使中国在国外的企业运作更加地符合当地的制度安排与社会习俗,如何吸引和激励更多的外国人才到中国来在中国的企业中贡献与发展。

其次,我们也要不断地尝试主动地去影响和改变现有的国际秩序和管理规范,从而有利于中国企业的长期发展和全球的经济繁荣。比如,我们在建筑行业的制造优势和纯粹的规模以及全球化的足迹,是否可以帮助我们至少在做增量的新的技术和运作空间去影响与主导未来的产业标准以及管理规范。这是必须有主动意识和事前规划的。学术界与企业界合作的应用研究将会在这些领域有所作为。

再次,基于长期持久竞争优势的考虑,我们需要不断提升自身的研发实力以及创造能力并最终提升我们的核心技术能力。应该清醒地审视:我们到底有多少基础研究和技术创造的能力(比如新材料和新产品)?快速复制与再创造的能力(比如游戏与无人机)?技术替代和迭代的能力(比如芯品与操作系统)?整合现有多方技术的能力(比如高铁和大飞机)?

还有,在所谓的新经济形态下,也许大家过分关注概念和资本的力量,关注布局和抢滩,关注经营上的闪转腾挪,抖搂生意人的聪明机灵,但忽视了管理内功本身的重要性。同时,扁平化的喧嚷和臆想代替不了制度化的管理流程和必要的阶层与集权。管理质量低下的企业不可能靠长期寻找风口浪尖而永续经营。流量和补贴很可能只是昙花一现。水落石出,一个好的商业模式也必须由精细的管理和精干而敬业的人员来支撑。这是管理的逻辑与不可或缺的职能。

我们的企业不缺时髦,更不是不会赶时髦。拿来主义已经深入人心。相对缺少的是贡献和输出。我们最终要扪心自问:哪些由中国企业所发明和生产的东西是全球范围内所有消费者们不可或缺的。可以参照谷歌创始人之一佩奇曾经提出过的“牙膏准则”来看:哪些东西像牙膏一样,每个文明人每天都必须不假思索地用上一、两次?能提供这些产品和服务的企业,是可以持续生存的企业。希望中国有越来越多这样的企业。希望中国管理学研究产生的知识也能这样家喻户晓、深入人心。