华为的变与不变

2019-11-25胡左浩

胡左浩

引言

华为投资控股有限公司(以下简称“华为”)由任正非创立于1987年。经过30余年的跨越式发展,已经成为全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商,是一家业务惠及全球170多个国家和地区30多亿用户的大型跨国企业。2018年华为销售收入达7,212亿元,全球员工达18.8万人。

华为30年的跨越式发展过程,实质上也是华为的持续自我变革、自我进化过程。本文从规模、技术和管理三个维度,将华为的发展过程划分为三个阶段:从0到1的懵懂阶段(1987-1994年),从1到10的追赶阶段(1994-2005年),从10到100的超越阶段(2005-2019年)。

在对华为过去30余年的发展研究中,作者发现,华为各个发展阶段的关键变革活动,都是以客户价值创造为核心而展开。可以说,华为30年来在企业文化、业务发展,客户关系,技术研发,组织管理等方面的持续变革,都坚守着华为以客户价值创造这一不改变的初心。

懵懂阶段(1987-1994)

1987年,在改革开放最前沿的深圳特区,43岁的任正非集资21,000元人民币创立华为公司,进入即将蓬勃发展的中國电信行业。

当时的中国电信市场,潜在用户基数大,普及率很低,但是增长迅速。中国电信业务总量和固定电话用户数,分别从1985年的17.02亿人民币和214万户,增加到1995年的113.34亿人民币和4070万户,年均增长率分别是34.10%和180.19%。中国电信市场是一个完全向世界开放的市场,当时世界上只要是知名的电信企业都进入了中国市场,使得中国电信市场从一开始就具有全球竞争的特点。华为就是在这样的竞争环境中破壳而出。

这个时期的华为,生存是第一要务。想方设法为客户创造价值让客户选择自己,是该阶段华为最朴素的认识,也是华为的初心。研发人员铺着垫子彻夜开发产品,业务人员身上背着产品挤火车、汽车,跑遍大江南北,看上去有些混乱也好像没有章法,但正是在这个时期孕育出了华为的DNA。同时,华为认识到客户关系是市场生存的保障,体会到了产品研发的重要性和艰巨性,也摸索到了激发组织活力的动力机制。坚决活下去的危机感驱动华为前行。

市场选择与业务路径。电信行业是一个技术密集、资金密集和人才密集的行业。而刚刚起步的华为,由于资源禀赋的匮乏,采取了代理海外产品模式,进入企事业单位用小型交换机市场。

很快,任正非发现,与代理产品相比较,自主开发电信设备进行销售,不仅毛利高,而且成本、交货期和售后服务也相对可控。1989年,任正非决定将代理业务获得的初始积累,投入到面向酒店和小型企业的小型交换机的自主研发。当年,就开发出只有24门的小型交换机BH01。1991年开发出500门的中型交换机HJD-04(苗兆光,2019),投入投放市场后产生突破性的市场效果,1992年带来1亿元的销售收入。1993年针对电信行业主战场——运营商市场的2000门数字程控交换机C&C08 2000型号开发成功,并在跨国电信巨头忽视的县级市场取得商用突破。

销售方式和客户关系。在代理海外产品时,由于是代理别家的产品,同时企事业用户分布广且多为一次性采购,对这时的华为来说,最为重要的是做好客户开拓,把产品销售出去。当转战运营商市场后,虽然当时华为开发出的产品也能满足客户的需求,但是与当时的跨国电信企业相比,无论在产品和品牌方面还存在较大的差距。同时,运营商采购规模大,且往往是分期连续采购,需要交付安装以及售后维护。一旦某个县级运营商的设备出了问题,负面口碑会迅速在电信系统内扩散。因此,在运营商市场不仅要开拓客户关系,还要维护好客户关系。当时作为华为首席业务员的任正非,深切体会到生存的第一要务就是要维护好客户关系,做好售后服务,想方设法让客户满意。针对运营商市场的特点,华为开始着手在一些地方布点设立办事处,直接面对客户,提供快速响应服务。“客户是华为的衣食父母”,“与客户建立不打领带的关系”。任正非的这些话反映出他自己当时的感悟。

逆向工程与模仿开发。从代理到决定自主开发,华为的研发从零起步,从技术含量最低的小型交换机入手,采取“逆向工程”方式开始进行产品开发。边干边学,在不断试错中积累研发经验和培育研发骨干,逐步从最简单的散件组装,走向硬件和软件都能自主设计的较为深度的开发。自1989年至1993年的四年间,逐渐研发出了24门的小型交换机、500门的中型交换机以及2000门的局用数字程控交换机。在决定进入运营商用交换机主战场时,华为采取了双线并行的开发举措。1992年上半年,启动研发难度相对小的模拟局用交换机开发,下半年同时启动开发难度相对大,但属于主流技术的数字程控局用交换机开发。这种为了保证开发成功而孤注一掷高投入的做法,反映出任正非进入主流市场时的执着和勇气。华为这时期的产品研发属于模仿跟随方式。

利益共同体与人才激励。处于创业期的华为,不仅研发需要专业人才,销售也同样需要专业人才。在吸引和留住人才方面,华为一是提供高于行业平均水平的报酬,二是描绘公司未来发展前景激励员工,如1993年提出“未来十年,三分天下,华为有其一”。三是真诚承诺兑现。创业企业的员工不乏激情,也易于接受绩效文化,但是能否让员工感到承诺能兑现却是员工与企业建立心理契约的关键。当时电信设备产品虽然毛利高,但是研发周期长,回款周期也很长,经常导致企业现金流短缺。同时,中小民营企业从银行融资又非常困难。这样,华为经常会以打白条的方式留用员工的部分工资。虽然打白条在当时是一种普遍社会现象,但是任正非不是无偿占用员工资金,而是承诺对白条支付利息,并将白条折算成相应股份参与利润分红(苗兆光,2019)。1990年华为正式实施“内部融资,员工持股”的利益共同体机制。华为“工者有其股”的奋斗者激励机制的雏形就是这样形成的。

到1994年,华为销售规模达到8亿元,已经在竞争中存活下来。研发出的万门数字程控交换机C&C08开始进入江苏邳州县试商用,进入主航道的入门产品也已具备。同年,以研发部和生产部相关人员赴日本考察学习为开端,开始推行以提高产品质量和可靠性为目的的全面质量管理工作,并进行ISO9000认证(苗兆光,2019),开始导入规范的管理方法。

至此,无论从规模,技术和管理上都表明1994年的华为已经走出“懵懂”阶段,开始进入一个新的阶段。

追赶阶段(1994-2005)

进入1994年,华为走过了创业时的懵懂期,开始进入高速追赶期。

在高速追赶期,华为的变革主要有三个特点:

一是全方位的构建式变革。这个时期,正是华为从“游击队”走向“正规军”的时期。因此,无论在业务模式以及管理体系方面,都需要按现代企业要求进行全面构建。如依靠产品性价比和客户关系的销售模式,以IPD为先导的全面管理体系建设等。

二是注重可控性和有效性。华为以相关业务流程,以及职能体系这些内部相对可控的领域先行变革。变革内容以业务流程和制度规范性建设为主,既瞄准世界先进水平,目标高远,具有前瞻性,又考虑企业实际状况和接受能力,因地制宜。实事求是是华为变革的核心方法论。

三是围绕客户价值创造这个原点开展变革。通过以客户为中心统一思想,以客户价值创造为核心做好全面客户关系管理工作,以市场需求为导向引领产品研发的IPD变革。

市场选择与业务路径。這个时期,华为业务从固话网络业务扩展到移动网络业务,市场演进从农村到城市,从国内到国外。1995年,华为C&C08数字程控交换机通过邮电部的生产定型鉴定。同年,国家提出电话村村通工程。华为抓住这个契机,瞄准跨国企业所忽视的县级电信运营商市场(即农村市场)全力开拓,当年就实现15亿元销售收入。1997年,开始将市场扩展到跨国企业占据优势的大城市市场。同年,推出了无线GSM方案,开始进入蓬勃发展的无线通讯领域。1999年,销售收入突破100亿元,达到120亿元。

1997年,华为开始布局海外市场。2000年,以新兴国家市场为对象发力开拓国际市场,在积累国际化经验后,从2004年开始发力开拓发达国家市场(主要是欧洲市场)。华为海外收入从2000年的8.2亿,增加到2005年的265亿元,首次超过国内收入,占到当年453亿销售收入的58%。

销售方式与客户关系。一切以客户为中心、敬畏客户,是这个时期华为客户关系管理的最大特点。1997年的大城市运营商电信市场由跨国企业主导。面对具有先发优势,品牌优势和产品优势的跨国企业,华为利用客户更新升级和扩容的机会从两个方面切入市场:一是价格优势。由于华为自主开发的产品具有成本优势,价格往往只有主要对手同类产品的三分之二,而且质保期通常超过业界的标准;二是构建全面的客户关系。为了贴近客户、服务好客户,华为在全国各地设立办事处和地区部。至2000年,华为在全国已经有200多个地区部。比如在黑龙江,爱立信派驻当地员工只3-4个,而华为长年派驻员工达200多人(孙丽,2002)。客户有什么问题,一个电话华为就可以马上派人过去解决。即便不是华为设备的问题,工作人员也设法帮助解决。

文化建设与华为基本法。伴随华为销售规模的快速增长,华为的员工规模也迅速扩大。销售收入和员工人数分别从1994年的8亿和600人,迅速增长到1997年的41亿和5,600人。规模的快速扩张导致内部管理跟不上发展的需要。两大问题显得突出:一是爆发式的员工增长,以及各自为政的部门体系导致内部思想混乱,山头林立,一些干部的能力也难以适应企业发展的新要求;二是内部管理缺乏章法,研发与市场脱节严重,处于管理混沌状态。为此,华为重点进行系统化的企业文化建设,以及以IPD为先导的全面管理变革。

为了统一思想和激发队伍活力,华为开始采取运动式方式来进行。1995年9月开展“华为兴亡,我的责任”大讨论。1996年2月,开展市场部集体大辞职活动。市场部的干部全体以自愿辞职形式重新接受公司的选择,做到干部能上能下。这是华为干部体制建设上的一个重大举措。

任正非认为,资源会枯竭,唯有文化才会生生不息,认识到华为需要系统性和制度化地解决思想统一问题。为此,1996年3月,启动华为基本法项目并邀请人大的六位教授参与。1998年3月公布实施的华为基本法,第一次系统梳理了华为的核心价值观,纲领性地提出了华为经营管理的各项原则。明确公司的愿景是“成为世界级领先企业”;强调“顾客的利益所在就是我们生存与发展的最根本的利益所在”,要“以顾客满意度作为衡量一切工作的准绳”;指出“员工是华为的最大财富”;主张“在顾客、员工与合作者之间结成利益共同体”;在技术方面,强调学习和开放合作,明确提出“按销售额的10%拨付研发经费”。从中可以看出,虽然在基本法中没有明确提出“以客户为中心”的说法,但是,“以客户为中心”的思想一直贯穿基本法的始终。

IPD变革与管理规范化。规模的急剧扩张,导致华为的内部管理极度紧张。1997年底,任正非赴美国的考察之行,拉开了华为持续管理变革的前奏,也开启了在管理上追赶世界先进企业之路。

1998年,华为邀请IBM咨询专家首先对公司全面变革进行顶层设计。在IBM咨询专家提出的华为信息技术战略规划(IT S&P)基础上,华为从紧迫性和确定性考虑,决定重点推进以打通需求与研发为核心的集成产品开发(IPD,Integrated Product Development)变革。1999年3月,在IBM咨询顾问指导下,华为IPD变革项目正式启动,开启了华为长期持续管理变革的序幕。

IPD核心思想是由市场需求引领产品开发,强调产品开发是一项投资活动,强调构建跨部门产品开发团队,以及固化重用性的结构化流程,来提高产品开发成功率和开发效率。IPD的最终目的,是为了更好地给客户创造价值。

IPD变革,是华为在管理上追赶世界先进企业的标志性事件,也是华为从“土狼”向“狮子”转变过程中的一个重要转折点。

在这个阶段,除了IPD变革之外,华为还启动了一系列的管理变革来构筑公司规范化的管理体系。如,1997年启动以激发活力和规范化为目的的人力资源管理体系变革(包括选聘机制,任职资格制度,轮岗机制,末位淘汰机制,双通道晋升制度等),1998年启动以规范财务和控制风险的财务四统一变革(统一会计政策、流程、科目和监控),1999年启动提升供应链效率的集成供应链(ISC)变革,2001年启动调动积极性的虚拟受限股权变革,2003年引入以集体决策为核心的经营管理团队(EMT)的决策体系变革,以及2004年开始的以提升管理者战略制定与执行能力的从战略到执行(DSTE)的变革等。

紧跟型技术开发。1994年至2005年这段时间内,随着规模的快速扩大,研发投入持续加强,华为在技术和研发方面也不断取得重大突破。在这个阶段,华为主要采取的是技术紧跟型的研发策略。如,1997年成功开发出无线GSM解决方案(2G技术);2004年成功开发出TD-SCDMA解决方案(3G技术)。以3G技术开发为标志,华为的研发已经基本追赶上行业技术前进的步伐。

至2005年,华为销售规模达453亿,处于全球电信行业的第二梯队。但在许多细分市场已经处于第一的位置,如在全球VoIP市场和全球IP DSLAM市场的市场份额分别是29.3%和32%,均排名全球第一。在技术方面,以3G技术开发为标志,华为的研发已经接近行业前沿水平。在管理方面,华为进行全面的管理体系变革,管理规范化水平大幅提升。

超越阶段(2005-2019)

2005年,华为开始从行业追赶者和挑战者向行业领先者过渡,从本土型公司向全球化公司过渡,进入全面超越阶段。

在超越期,华为的变革主要具有以下三个特点:

一是以客户价值创造为核心的变革成为华为的自觉行为,华为的变革从必然王国走向自由王国。华为通过核心价值主张的讨论和宣贯来统一思想,把以客户为中心、为客户创造价值的理念,融入一切经营管理变革之中,引领经营管理的持续变革。从运营商到企业业务,再到消费者业务的业务战略演变都围绕客户展开,技术研发以客户未来需求为出发点,组织管理变革以提升组织活力更好为客户服务为前提。

二是持续迭代优化以及全面集成融合。依据内外部环境变化动态调整和持续优化业务流程和管理体系,以客户价值创造为核心实现业务流程和管理体系的全面集成融合,提升企业管理效率和激发组织活力。华为变革过程是一个持续的和不断螺旋上升的过程。

三是开放式变革。外部开放表现在整合全球资源与参照标杆做法,而内部开放更多体现为赋能平台和共享平台上经验分享机制。变革即创新。华为开放式变革的过程也是华为实现持续创新的过程。

梳理核心价值主张。2005年开始,华为对由愿景使命、价值观和战略定位构成的核心价值主张,进行符合全球化公司要求的梳理。2008年,华为藉公司成立20周年之机,将公司价值观概括为全球客户、合作伙伴和员工易于理解的六句话“成就客户,艰苦奋斗,自我批判,开放进取,至诚守信,团队合作”。2010年,又进一步将公司价值观浓缩为三句话,即“以客户为中心,以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗”;将公司战略定位为“客户最佳商业合作伙伴”。2017年,将公司的愿景和使命重新定义为“构建万物互联的智能世界”。制定新愿景使命的目的,是对外要为客户创造价值,推动行业进步和社会可持续发展;对内在业务上要聚焦ICT基础设施和智能终端,做到创新领先;在组织上能激发组织活力,提升核心竞争能力和管理效率,创造经营业绩。

全球市场与业务演进。自2005年以来,华为的业务规模沿着两个维度持续快速增长。一是来自全球市场扩张。华为持续扩大和深耕发展中国家市场,并凭借技术优势、价格优势以及真诚服务,逐渐打开欧洲市场并最终成为欧洲市场的主要电信设备供应商。从2005年至2018年,华为海外收入从263亿快速增长到3,490亿,持续多年占比维持在50%以上。二是来自业务相关多元化。华为的运营商业务稳定增长,企业业务2011年重新出发,随后持续增长,而手机业务从给运营商定制手机起步,2011年开始自有品牌经营并实现突破性成长。华为消费者业务从2009年的246亿,快速增长到2018年的3,488亿。华为手机自2015年以来一直稳居全球智能手机市场的前三位,2017年华为品牌的全球品牌知名度从81%提升至86%。2011年,华为提出“云-管-端”协同发展战略,成立运营商业务、企业业务和消费者业务三大业务群。2017年,又独立推出云业务群,2018年提出基于人工智能、云计算等技术形成“+智能”平台和“+ 智能”行业应用的商业模式,前瞻性地适应智能社会发展的需要。

突破创新与技术引领。华为一直高度重视研发创新,从经验教训中认识到基于客户价值创造的技术创新是研发商业成功的保证。

在这个阶段,华为的技术研发具有以下三个特点:

一是持续高强度加大戰略性研发投入。研发费用从2009年的133亿增加到2018年的1,015亿。持续高强度的研发投入是华为在变化莫测和竞争激烈的全球电信市场形成和维持竞争力,并实现超越的重要保证。

二是瞄准前瞻性技术开发,引领行业。2011年,华为在预研部基础上成立2012实验室。2012实验室瞄准基础性研究、前瞻性技术开发以及预防极端场景的备份开发。包含芯片开发、操作系统开发、5G技术开发,以及基于AI和IoT的智能前沿技术的开发,还包括软件工程能力的开发。

三是整合和利用全球研发资源。华为在全球科研活跃的地区建立研究机构,随凤筑巢,吸收全球顶级的人才。2017年,在全球设有14个研究所,36个创新中心,与沃达丰等合作伙伴成立联合创新实验室开发下一代通讯技术,与全球多所大学开展合作进行基础性研究。

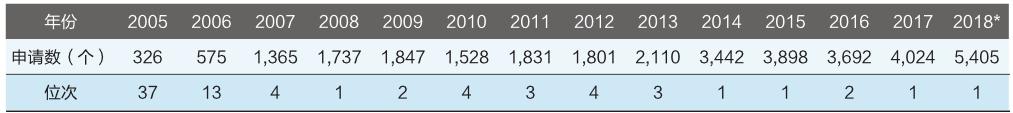

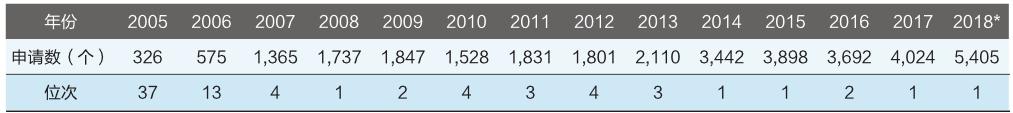

表1 2005-2018华为全球国际专利申请(PCT)