我们航天人

2019-11-25北方

北方

一

航天,从一开始,就注定是这世界上最高的事业舞台。

因为高科技,航天人也因此蒙上了一层神秘色彩,似乎总要比寻常人多一份高深莫测。

因为难,外界的人无法深入理解,只能像仰望星空一样,仰望它飞翔的高度。

因此,关于航天的直播新闻总是比文学作品更激动人心。

以至于市面上要做一部关于航天的影视作品,总是被航天人吐槽“很假”,而被观众吐槽“太枯燥”。

不过话说回来,航天人也是人,如果一定要说他们有什么特殊之处,那就是他们从来不敢作假,从来不敢疏忽。他们面对的每一个岗位,每一个零件,都要踏踏实实,认认真真。

二

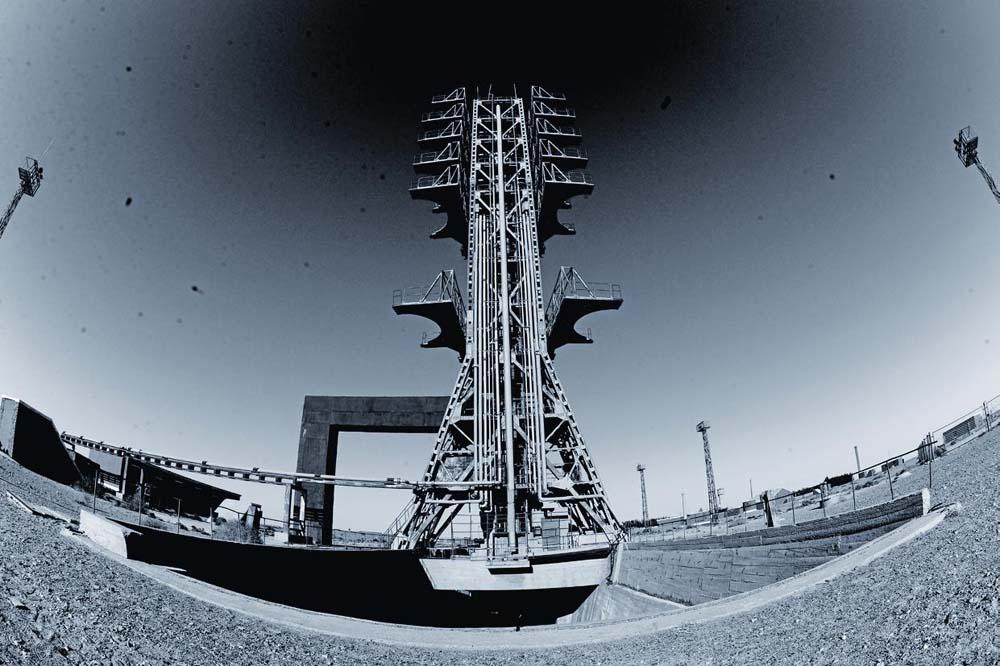

刚来发射场的时候,我是火箭故障检测系统的操作手。这个系统是负责航天员待发段和上升段逃逸救生的。也就是说,从火箭发射前到火箭飞行120秒这段时间内,如果火箭出现任何意外,需要通过逃逸塔来实现安全逃逸。逃逸塔会在几秒钟之内将航天员带离危险区域,实现飞船开伞减速,安全降落。

这是一个挺复杂的岗位。每一次测试,我都要趴在一个极小的夹缝里去检查几百根连接电缆,盯着几百个指示灯。

这项工作需要超强的耐心和专注。

1998年10月,这个系统在发射场真枪实弹地做了一次“零高度”逃逸救生点火试验——模拟火箭发射前出现故障时,逃逸塔把航天员和飞船带到安全区域。

因为只有整流罩以上部分,所以看上去只有半截火箭。

逃逸塔,实际上就是一个小型固体火箭。麻雀虽小,但五脏俱全。

这个被安装在大火箭顶端的尖尖的小东西,可谓威力无比。它有几十台发动机同时工作,逃逸的速度可在几秒钟内达到超音速。

这意味着如果有航天员坐在里面,就要承受在几秒钟内达到超音速的载荷。这也是为什么航天员的超负荷训练要求那么高,离心机训练必须要达到8个G才算合格。尽管正常的发射和回收并没有那么高的负荷,但是我们必须为每一次意外做好准备。

那是我第一次参加航天发射试验。因为火箭部分只有故障检测系统和遥测系统参加,我这个前端操作手就变成了这次试验的“点火手”——这是航天这个高科技系统中少数比较通俗、观众能听懂的称呼。

那个时候载人航天工程刚刚进入试验阶段,许多软件还在一边调试一边改进,发射前需要向箭上计算机装订程序,用的操作系统也比较特殊。装订一次需要四五十步操作程序,稍不留神,就得重新来过——这让我真的有点紧张。

发射前十五分钟,开始为箭上计算机装订程序。当时载人航天工程总指挥部的领导来地下室看望我们。他们看到我在操作电脑,问了我三个问题:你叫什么名字?现在做的是什么工作?点火的时候按哪个按钮?

我一个也没有听见——我只听见了坐在我身旁的指挥一句句下达口令。

事后,大家都嘲笑我。但是我真的没有听见有其他人问过我什么问题,我的注意力全部在口令和程序上。

那次经历让我深深体会到,人在特别专注的时候,竟然可以屏蔽掉周围自己不关注的声音。

我第一次切身体会到了做一名航天技术人员需要的专注力,几乎挑战了我所能达到的极限。

三

做一名发射一线的岗位人员很不容易。

我们搞航天的,特别是一线人员,稍不留神,就会或多或少地出现失误。即便是极小的失误,对航天事业来说,很可能就是一场灾难。

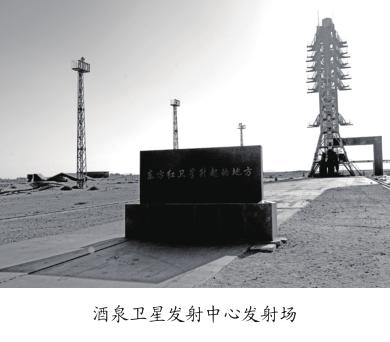

神舟二号无人飞船发射的前几天,即将要进行垂直整体转运,把飞船、火箭、逃逸塔组合体转到发射区实施发射。

技術区所有的测试工作都撤收了,负责转运的工作人员想测试一下活动发射车的备份轮子是否运转正常。

这是一个极为简单的测试,只要连接好电源,看看悬空的备份车轮正常转动就可以了。

连接好后,操作手检查了好几遍,确认无误,通知大门外的牵引电瓶车加电。

谁知牵引电瓶车启动时,厂房里面载着火箭飞船的活动发射车突然走动起来,导致整个火箭与厂房内包裹着火箭的十二层工作平台相撞。

原来,操作手把电缆连接到了主车轮上。

听说火箭被撞之后,很多人不理解。但是我们一线的工作人员非常理解。有时候是紧张,查看几遍都发现不了错误;有时候是太过熟练而引起的疏忽。但大多数是第一种。

所以,大家没有抱怨,只是竭尽全力挽救。

那一刻,分布在全国各地的相关专家接到通知后,都第一时间放下手中的工作,赶往发射场参与火箭补救工作。我们所有的一线工作人员都是二十四小时待命,一共花了四天四夜的时间,把两个月完成的工作做了一遍。最终火箭选择了第二个发射窗口实施发射,比原计划推迟了四天。

我深深体会到了我们航天人的大力协同,不是嘴上说说罢了。我们所付出的代价,也无法用金钱衡量。

举个小小的例子,在后来的某次测试中,我的一个同事——一个非常优秀的技术骨干,有一天他有些感冒,吃了感冒药照样去上班。就在那天,他鬼使神差地把一个插头差错了,导致加电测试时火箭发动机发生反摆,和旁边的发动机撞了一下。

在发射场,产品绝对是宝贝,不能碰、不能撞,多摸一下都不行。

像发动机这样的核心部件,如果有一点瑕疵,都将直接影响火箭飞行,那后果可想而知。

到底有没有撞坏,在发射场没法查看。因为发动机和火箭是焊接在一起的,如果打开,火箭就报废了。

如果要做试验,需要牺牲另外两台昂贵的发动机去撞一下。

指挥部最终决定,还是要做验证试验,看看发动机内部的密封圈是否受伤。西安发动机生产厂家为此拿出了两台价值数百万元的发动机,做了相同的摆动试验,然后解剖,查看内部受损情况。

试验证明发动机没事。

但是几百万元的代价已经付出了。

所以,我们一定要把每一次发射测试的所有工作做到极致,做到“没有问题”,有了问题要坚决解决问题,而决不能扯皮。我们的工作做没做到位,火箭发射的结果会告诉大家。

这次事故带来的后果,就是在后来的测试中,一岗、二岗的操作手、抓总、指挥,一个个检查过了,却还不敢签字。大家都紧张得不相信自己的眼睛了……

而我那位颇为优秀的同事,他怎么也想不通自己怎么就犯了那样的错误。他后来因此抑郁严重。再后来,他选择了离开航天事业。

没有哪一个行业会像航天发射一样,每次都不可避免地亮在全世界人们的眼前。没有过硬的心理素质,真的很难挺过这样的考验。当我们每一次大型发射,面对着向全世界直播的电视镜头,还要做到高度专注,真的需要神一般的定力。

49年前的东方红卫星发射成功,至今都让我们感到自豪。而我们的每一次发射失利,都同样损失惨重影响巨大。

2017年7月2日,长征五号发射失利,几乎引起了全社会的震动。在那以后长达几个月的时间里,关于“胖五失利”的帖子都一直占据着各大媒体的重要位置。巨大的舆论压力和高科技的艰难,压得“胖五团队”一度喘不过气来。尽管很多人表示对航天的体谅和理解,但不是亲自参与“胖五”研制和发射任务的人,很难体会个中滋味。

我国的民营航天也在这两年飞速发展。去年以来,在酒泉卫星发射中心进行的为数不多的几次民营航天发射中,就有两次发射失利。相比于国营航天,刚刚起步的他们很不容易。

搞航天不容易,“没有随随便便的成功”,这句话对航天尤为深刻。

四

质量是航天人的生命。

1986年1月,挑战者航天飞机爆炸,七名航天员葬身火海,原因只是一个小小的橡皮垫圈低温失效。

2003年春节,哥伦比亚航天飞机返回解体,又是七名航天员随之陨落,原因也只是一块隔热砖没有贴牢。

质量的考验对航天领域的每一个人来说,都是一样的。我们在发射任务中每一次对质量控制的失误,几乎都是一场灾难。

1974年11月,我国第一次进行返回式卫星发射,火箭起飞几秒钟后姿态失稳,凌空爆炸。事后查明,是火箭控制系统的速率陀螺仪放大器导线有暗伤,在飞行过程中造成断裂。

1992年的那次长二捆火箭发射直播,很多人记忆犹新:点火命令下达后,发动机喷出火焰,火箭动了一下,又坐回发射架。随后火箭紧急关机,直播终止。

事故的原因是助推器一个焊点有一点没有吹除干净的铝屑多余物,造成了助推器点火后关机,火箭主计算机测算后推力不够,实施紧急关机。

不久,西昌发射中心又一次发生悲剧:卫星在加注的时候突然泄漏爆炸,厂房被掀掉了半截,也造成了人员伤亡。

事后证明,造成燃料泄漏的原因是一个密封垫圈质量不过关,短时间内被燃料融化……

因为诸如种种刻骨铭心的惨痛教训,载人航天工程从一开始,就对“质量”立下了极为苛刻的标准。

为此,飞船、火箭等研制部门做了大量工作,把载人航天产品质量可靠性提高了两个数量级。

这不得不说是中国航天的一个胜利。

不仅如此,质量关的执行力度同样是一场战役。为了将这个标准深入人心,载人航天的每一步都走得十分艰难。

神舟一号飞船发射前夕,飞船在发射场经历了一次惊心动魄的“大手术”:把密封好的飞船大底打开,更换故障设备,那是载人航天工程的第一场“质量战”。

神舟一號飞船是一艘地面电性能船改造的“初样产品”,任务目标是发射、运行和返回成功。因此,大家对神舟一号飞船一些不影响发射、运行和返回的设备故障采取了放行措施。

但是,飞船的陀螺发生了故障。尽管陀螺是有备份的,但是如果一个坏了,飞船在天上就没有了备份。

围绕这个问题,试验各方在发射场展开了激烈的争论。确实打开密封大底更换陀螺风险非常大,稍有不慎,飞船就会报废。果真那样,神舟一号飞船发射计划只好告终。

在经过了几次激烈的争论后,指挥部最终下定决心打开大底,就算再大的风险也要彻底解决问题。

飞船系统在发射场根本不具备开大底条件的情况下,打开了大底,更换了故障设备,同时解决了其他几个连带问题。

说载人航天这支队伍“特别能战斗”,实在是有太多的事例。

神舟三号飞船刚刚进场时,飞船系统发现一个插头的一个点不导通。

按照质量标准,飞船上同类插座共两千多个点,一个点不导通完全在允许范围之内,换一个导通的插头就可以。

但是,载人航天没有这么做。

为了查清这个点的来龙去脉,指挥部专门成立了质量专家组,一直追查到生产厂家,最终发现插头设计有点缺陷。

于是,飞船所有的穿舱插座全部重新设计、重新生产,全部更换。刚刚进场的试验队数百人全部撤场……

这是中国航天发射历史上第一次为了一个插头的一个点撤场。

随后,飞船在发射场十分有限的条件下,再一次打开了飞船的密封大底,更换了所有的插头电缆。时任航天部五院总设计师的戚发轫院士感慨地说,这比重新生产一艘飞船还要难。

飞船系统为质量所下的功夫,还远远不止这些。

2001年10月,用于载人的神舟五号飞船已经进入地面测试,一个不正常的信号引起了测试人员的警觉,一查,才发现飞船在生产阶段把一个内部的线路点焊反了。

仅仅是焊反,打开重新焊接也是可以纠正的。但是,这件事在较早前就发现了,操作者担心受处分,瞒报了这个错误,导致进入测试阶段后,需要更大的返工。

更大的返工也不是不可以。但是,“瞒报”这件事不能容忍。

载人航天,任何一个短板都将会造成箭毁人亡。

于是,研究院经过慎重研究,把那艘价值上亿元的飞船报废了,放在厂房里作为警世钟,警示所有的后来者。

那一次,研究院所有人工资下调。载人航天人员下调更多,院领导下调最多。

一年多后,我采访时任航天部第五研究院院长袁家军时,他说,我们要让所有的人切身体会到我们所从事的工作的代价。航天工程是一个集体工程,不是靠哪一个人能够成功。如果有一个人的集体意识还没有树立起来,这支队伍就没有资格执行载人飞行任务。

那段时间是载人航天工程实施以来挫折最多、人员思想与产品质量来回拉锯最曲折的时期。我们用一次比一次严格的执行力度,将质量至上的标准深入人心。

今天,我们每次向外人介绍载人航天时,都会自豪地说,我们已经成功将中国航天员11人14人次成功送入太空……这份自豪,是航天人用巨大的代价换来的。

2018年,国内共成功进行了39次航天发射,看得大家眼花缭乱,年发射次数首次位居世界第一。没有人知道,今天航天大发展的背后,航天人走过了怎样的曲折和艰难。

当我们一次次仰望火箭腾飞的壮丽,看到飞船、天宫、嫦娥、北斗和其他科学试验卫星应接不暇地一发接一发顺利升空时,只有我们自己知道,今天的顺利,来自昨天的挫折。

五

一辈子都要无比严谨。

1966年,两弹结合试验任务时,一位叫王长山的战士在导弹弹体内一个极为狭小的夾缝里发现了一根五毫米长的小白毛。

毛发是导体。

王长山担心这根小白毛会引起短路,他用镊子镊,用细铁丝挑,最后用面团粘,费了九牛二虎之力,终于把这根小白毛拿了出来。

现场指导工作的钱学森听说后,特意把这根小白毛包起来,带到北京去教育从事航天科技的工作人员。

这根小白毛的故事被代代传颂,一直讲到今天,从中可以看出航天科技人员对待产品有多么严谨。

一位哲学家曾经说过,每一个有可能发生的事儿,终将发生。

老航天人都有一个特别深刻的感触,那就是航天发射过程中发生的所有事故性灾难,都是小概率事件。

航天产品的可靠性和安全性,在国内所有的工业产品中,大概是最高的。

航天发射中,数载人航天的可靠性和安全性最高。就拿长二F火箭来说,安全性达到了0.997。

也就是说,发射一千枚火箭,有三次失败的概率。

即便是这样的概率,也让我们参与航天研制和发射的人睡不着觉。

去年我们发射了那么多火箭,除了民营的某次试验,其他全部发射成功。我去试验队看望火箭研究院一位好朋友李雪雯,我问她说,现在火箭技术这么成熟,每次都发射成功了,你们研制部门是不是特别高兴。

她说,不是,成功的越多,他们越紧张。每次成功之后,都会担心下一发。

我问,为什么。

她说,小概率事件。火箭的可靠性再高,也是有失败的概率的。这一次成功了,失败有可能发生在下一发身上。特别是测试过程中非常顺利的时候,是他们最担心的时候。

不是搞航天的人,不在航天的重要岗位上担当重要任务,大概很难理解这种心情。

我离开一线岗位后,去撰写神舟五号飞船发射报告文学,我把载人航天工程总指挥部领导、各大系统的总师、总指挥全部采访了一遍。我发现搞航天的这些大老总们,大都心脏不好。还有些老总,谈到一些大的事故的时候,会不自然地手脚发抖。

火箭专家刘竹生院士说,我们搞航天的大都有心脏病。

每次发射,“点火”的口令都会让刘竹生一哆嗦,他的紧张一直持续到火箭与载荷分离,才会释放。每次发射,他的手心都会攥出一把汗。

高度紧张过后,成功了,是大喜。失败了,就是大悲。

经历了无数次大喜大悲,依然要强行让自己强大起来,去面对下一次大喜或者大悲。

这就是航天人所经历的考验。

所以,我们把“严谨”这个词儿,像法律一样严肃地执行。希望用极度的严谨,去消除每一次可能存在的“小概率”事件。

六

责任就是不留遗憾。

前几天,湖南卫视的“五四”晚会上,一首描写两弹元勋邓稼先与夫人许鹿希的朗诵诗《等待》,很有感染力。

因为真实,所以有感染力。

1979年的那次空投试验,原子弹没有爆炸,邓稼先只身前往试验区寻找核弹头解决问题。因为那是他设计的,责任书上的签字人是他,他对此负责到底。

邓稼先后来身患癌症离世。临终前,他说:死而无憾。

“奉献到倾尽所有,奋斗到至死方休,你从不觉得这是牺牲。”

这是对航天人挺准确的一次诠释。

中国今天的强大,来自我们数十年的奋斗,来自祖国的迅速崛起。其中,航天的崛起,是我们今天大国底气最有分量的力量之一。

其实说到底,都是工作。只是航天人的工作,风险更大一点罢了。

1965年的那个初冬,我们的两弹结合试验前期准备工作正在进行。战士王来和战友们去处理导弹加注剩余的液氧时,不幸失火。

全身沾染液氧分子的他们,谁救火谁遭殃。

王来脱下身上的衣服,奋力扑灭了战友身上的火苗。此时的他,身上已经有七八处着火。

昂贵的液氧装备车就在眼前。

王来瞬间做出了一个不可思议的决定:把火种带离液氧装备车,带离战友,只有这样,才能保证战友和装备车的安全。

于是,他喝住了前来救他的战友,说:不要救我。

说完,他转身就跑了,一共跑了38步,大约50米,倒下了。

航天人的牺牲,很难从表面地去说。但他们的精神,充满了一往无前的勇气。

这样的事情数不胜数,我想,这大概就是航天人内心深处的信仰,也是航天发射一次次成功的秘诀。

七

设计者不容易,一线工作者也不容易,航天员更不容易。

航天员,是代表航天人站在最高处的人。

当然,他们来到太空的时候,也无可替代地代表了祖国。

高处不胜寒,站在那地方很不容易。

学习和训练,是航天员经历的两道“龙门”。

我们常常采访报道他们的训练有多么艰难,但很少报道他们的学习有多么刻苦。

他们不是科学家,但是他们要把科学家会的东西都学会。

不服的可以试试,除去身体条件,要学会那几百门功课,不下功夫是不可能的。

没错,几百门。

清华教授替他们为难。

北大教授替他们为难。

……替他们为难。

必须得学会。因为在太空做事,别人帮不上忙。

不管是上过天的还是没上过天的航天员,他们几乎没有在夜里十二點前上过床,他们的案头永远摆着学不完的资料,每天如此,周末如此,假期如此。

学习实在是一件枯燥而深奥的事情。如果你觉得枯燥了就可以不学,不下功夫,对不起,有这种思想就已经被淘汰了。

我们来说说大家十分佩服的航天员训练,这个比较浅显易懂,只是普通人很难做到。

当航天员,首先需要一个好身体。

身体好是硬道理。但是,他们不是天生就那么身体好。钢铁是炼出来的,好身体也是炼出来的。

所以,他们的训练长年累月。最具考验的是超载训练。

火箭从零速度起飞到入轨,大约需要10分钟时间。在这十分钟内,航天员坐在飞船内,要经历从零加速到每秒7.8公里的第一宇宙速度。在这个过程中,人要承受很大的加速度,相当于几百斤的重量压到自己身上。

这么大的重量压在身上,要学会对抗。

航天员地面通过离心机训练来适应对抗这么大加速度的耐力。

这是个技术问题,怎么解释都不形象。

2019年航天日前夕,航天员翟志刚来到发射场。在同工作人员座谈的时候,他用自己的体会给大家解释了一下这个超载训练的过程。

他说,普通人做到3个G的加速度的时候,就会产生灰视,再加大会黑视。

黑视是大脑缺氧的直接反应。

他们航天员要做到8个G。

超大的加速度会把大脑里的血液全都甩出去,肺也会被重度挤压,使人无法呼吸,这将直接导致大脑缺氧。

大脑缺氧超过40秒,就会产生不可逆转的伤害。

航天员离心机训练达到8个G的时候,要持续40秒时间,然后再逐渐恢复。

40秒的时间不算太长,如果肺活量足够大,憋气一分两分钟都没有问题。

航天员训练,任何时候憋气都可以,但唯独这项训练不能憋气,必须保证正常呼吸,把气吸进肺里,再把肺里的废气排出来。他们身上贴的各种感应器会同时检测各项血压指标。

这的确是最具挑战性的一项严酷训练。翟志刚说,做出一个令自己满意的成绩,才是真正有成就感。

如此严酷的离心机训练,不是过一次就完了,是每个月都要做一次。这是他们的常规训练科目。其他还有令人望而生畏的过载冲击、电动转椅等等,只要你还是航天员,这样的训练就不能缺席。

为了避免对人造成伤害,离心机里有一个红色按钮,如果支撑不住,可以按下按钮。

不过,自1998年航天员大队成立以来,从来没有人碰过那个按钮。

有兴趣的可以算算,自1998年至今,航天员过了多少次8个G的离心机考验,转了多少圈令人眩晕的电动转椅,做了多少次过载冲击训练……

我们常常说超越自我,如果不是喊喊口号鼓励自己,真正要做到超越自己,就是持之以恒的坚持和努力。

航天员的工作,风险和挑战无处不在。只是今天航天技术的成熟,最大限度地化解了种种风险。正如那句话所说,没有什么“发发成功,次次圆满”,只是数十万人在背后负重前行,呈现给大家一个满意的结果。

今天,当中国航天已经成为大家引以为豪的大国名片,我们依然不敢有丝毫懈怠。过去的都过去了,未来永远在等我们去继续创造。

每次采访航天元老,他们最大的感触,就是干航天,必须老老实实,脚踏实地,来不得半点虚假。因为检验我们的,是火箭发射,是上天的事情。