粪便脱落细胞DNA与血CEA和CA199在结肠癌术后复发监测中的对比研究*

2019-11-25黄志明林土坤戴小敏谭绮琼

项 涛,雷 慧△,黄志明,林土坤,戴小敏,谭绮琼,胡 波,刘 芳

(1.广东省吴川市人民医院内科,广东湛江,524500;2.广东医科大学附属佛山市高明区人民医院内5科,广东佛山,528500;3.浙江省肿瘤医院化疗科,杭州 310022;4.同济大学生命科学科技学院,上海 200092)

众所周知,结肠癌术后存在复发危险,早期发现较困难,对于结肠癌术后复发监测目前主要是血CEA、CA199等,但其敏感性、特异性不高,目前世界上敏感性、特异性较高并且可临床实用的检测指标非常少,国际上运用粪便脱落细胞DNA监测结肠癌术后复发几乎是空白。本研究检测180例结肠癌术后患者粪便脱落细胞DNA的SDC2基因与血CEA、CA199的水平,讨论粪便脱落细胞DNA的SDC2基因在结肠癌术后复发监测中的评估价值,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 收集2018年1-12月吴川市人民医院及浙江省肿瘤医院的住院结肠癌术后患者180例,中位年龄61.2岁,所有病例均经过病检确诊,患者入组前粪便脱落细胞DNA与血CEA、CA199均为阴性。分为试验组 (粪便DNA组)和对照组(血CEA、CA199组),每组90例。所有患者均签署知情同意书,通过医院伦理委员会批准(L2018.01002)。

1.2方法 使用人类SDC2基因甲基化检测试剂盒专用取便器(广州康立明生物公司,医疗器械备案凭证编号:粤穗械备20160241号)收集患者50 mL粪便,PCR技术体外定性检测脱落细胞DNA的SDC2基因;吴川市人民医院检验科化验血CEA、CA199的水平。SDC2基因拷贝数大于103为阳性,血CEA、CA199水平采用医院检验科化学发光法检测,大于吴川市人民医院血CEA、CA199标准区间则为阳性。

1.3统计学处理 采用SPSS17.0统计软件进行分析。计数资料以率表示,采用Mann-Whitney检验。受试者工作曲线(ROC曲线)确定诊断界值,KaplanMeier法计算患者生存率及中位生存期,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

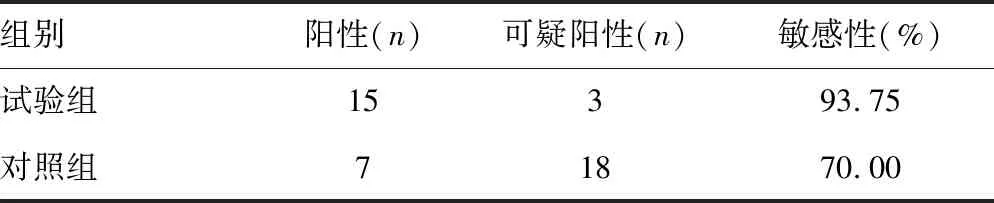

粪便脱落细胞DNA的SDC2基因阳性15例,血CEA、CA199阳性7例,22例肠镜取材病理结果为腺癌,其他168例的肠镜取材病理结果为慢性炎症。试验组粪便脱落细胞DNA的SDC2基因敏感性93.75%,特异性97.27%,对照组血CEA、CA199敏感性70.00%,特异性81.25%,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1、2。

表1 两组检测阳性情况

表2 两组检测阴性情况

3 讨 论

中国大肠癌的发病率居恶性肿瘤发病谱的第三位,仅次于肺癌和胃癌,病死率居第5位。男性的发病率和病死率高于女性,从年龄分布来看,40~45 岁以后发病率上升迅速,在75~80岁达到高峰。目前人们一般认为大肠癌致病因主要包括:(1)双高饮食(高蛋白、高脂肪)和低纤维素的饮食;(2)肥胖;(3)遗传因素。此外,还有吸烟、环境污染等致病因素[1]。近年来研究发现,肠道细菌失调也会增加人们患大肠癌的风险[2]。肠道是人体内最大的微生态系统,数以亿计的细菌聚集在人体内,其中超过90%的微生物生活在肠道里,被称为“肠道菌群”,又称为“肠道微生物”,肠道微生物稳态对消化、营养物质代谢、人体自身发育、免疫及疾病的产生等方面都起到极其重要的作用。据推测,一个健康成人体内,肠道内的细菌总质量可达1.0~1.5 kg,包含的细菌数量则可以达到1014个。而一个成年人自身的细胞数量为1013个,人体肠道内的细菌数量超过人体细胞总数的10倍以上。数量庞大的细菌并不会对人体造成伤害,相反,肠道内微生物菌群结构保持相对平衡,有益菌和有害菌相互作用才可以更好地保证肠道健康,肠道菌群失调可引起多种疾病。肠道菌群检测是肠癌多维度检测体系的重要组成部分,通过改善肠道菌群的失调状态可降低结肠癌的发生率和抑制结肠癌的生长恶化,但肠道菌群检测敏感性、特异性偏低,实际意义不大。

比肠道菌群检测更具有现实意义的粪便脱落细胞DNA基因检测技术具有无须特殊设备和限制饮食,无创、检出率高等优点,为不愿做肠镜的患者提供了一种高效、简易的方法。在美国2016年肠癌指南中,把粪便DNA基因检测列为肠癌筛查的7种办法之一[3]。这种方法主要检测粪便中肠癌脱落细胞中变异基因,对早期大肠癌癌变筛查非常有优势。患者只需要提供粪便作为检测样本,通过分析粪便中的遗传物质(粪便DNA),可以检测出直径1 cm以上进展期腺瘤和肠癌病灶,及时发现早期肠癌基因突变。

许多研究人员试图找到粪便脱落细胞DNA中的某些高表达基因来发现早期癌症,但绝大多数失败或者单次检测费用过高,患者无法承担[4]。因为大肠癌的发生、发展过程较长,从增生性病变到腺瘤、癌变、临床期癌以致晚期肿瘤是一个10年以上的过程,因此给了人们预防的机会。以前电子肠镜筛查和早诊早治是预防大肠癌的最主要方法。早期诊断从癌上来讲90%都可以治愈,标准是治疗以后5年无复发和转移。建议40岁以上男性、35岁以上女性的高危人群每年做1次筛查,中低危人群2~3年做1次即可。无症状是大肠癌的隐身衣,早期不易引起人们的警惕,便血症状又与痔疮有些相似,很容易被忽略,加上传统肠镜检查准备繁琐、侵入性强,人们往往对此感到恐惧,这使得中国无症状人群的肠镜检测率低于1%。当出现明显临床症状时,患者往往已经错过最佳治疗时机[5]。

目前较多采用的筛查方法主要有以下几种:大便隐血、乙结肠镜、纤维结肠镜、CT-MRI 模拟肠镜、粪便DNA检测。传统的肠镜检查前需空腹1~2 d后服泻药作肠道准备,痛苦且不方便,还影响工作,作为大肠癌的初筛,人群接受率差且成本较高。因此更前沿的筛查应该用粪便DNA检测,因为依从性高。

众所周知,粪便脱落细胞DNA对于检测肠道恶性肿瘤细胞具有天然的优势[6]。因为健康成年人每天都会有上皮细胞脱落至肠腔并随粪便排出体外[7],而结直肠癌肿瘤细胞由于异常增殖,细胞与细胞间或者细胞基底膜的黏附性降低等因素,比正常上皮细胞更易脱落[8]。因此,肠道肿瘤患者的粪便中会含有大量的从肠道肿瘤表面脱落的携带了肠癌病变信息的细胞和细胞成分,这些信息可以由特殊的检测手段来解读[9]。

本研究发现粪便脱落细胞DNA检测基本解决了血CEA、CA199在结肠癌术后复发监测中敏感性、特异性不高的情况[10]。