注重提炼“问题解决”的思维导图在复习教学中实践

2019-11-24史月英

史月英

【摘要】遇到新情景或陌生反应体系中的问题时,学生思维会陷入慌乱。为了帮助学生形成“问题解决”有套路意识,教师在总复习教学中有意识构建“化学反应的本质特征”思维导图,通过可视化的图像让学生提炼“问题解决”的一般步骤,并通过实验方案的分析、反思、感悟,帮助学生内化原知能力。

【关键词】复习教学;问题解决;“化学反应的本质特征”思维导图

在初中化学总复习教学过程中经常出现这样的情况:尽管学生会认识化学概念、原理和事实“是什么”,但在解决化学问题时往往表现没有思路或思路不清,遇到新情景或陌生反应体系中的问题就无从下手,不知怎么办,思维陷入慌乱。

针对以上问题,笔者认为在总复习教学中应有意识地适时地帮助学生构建可视化的思维导图。这种教学工具不仅能将学生的零散、细节知识转化为整体知识,有意识、有目的、连贯性地对问题进行分析、反思、评价,而且能在不知不觉中克服学生依赖教师帮助解决问题的思想意识,使学生学会终身学习和解决问题的能力。因此,教师首先要意识到思维导图的重要性,其次在教学过程中要设计适当的问题,利用问题链引导学生探索,在探究中获取解决问题的思路,并领悟出解决此类问题的共同过程。

一、 构建“化学反应的本质特征”思维导图,形成“问题解决”有套路的意识

化学中无明显现象不等于物质间没有发生化学反应,要探究是否发生化学反应,就要引导学生从两个角度分析:第一,反应物的消失或减少;第二,生成物的生成或增多。展示思维导图1,通过直观的图像让学生提炼“问题解决”的一般步骤,形成“问题解决”有套路的意识。

二、教学实践

(一)案例一:探究二氧化碳与氢氧化钠发生无明显现象的化学反应

二氧化碳与氢氧化钠反应是初中化学中很重要的反应,属于常见碱的化学性质。由于二氧化碳与氢氧化钙反应生成难溶于水的碳酸钙,可以通过有白色沉淀的现象来验证反应的发生,而二氧化碳与氢氧化钠反应生成可溶于水的碳酸钠,无法通过明显现象验证反应的发生。

在对没有明显现象的反应进行探究时,一些教师不是花时间帮助学生进行理清和整合,而是在课堂上反反复复讲,然后让学生一遍又一遍练习,当学生遇到新情景或复杂问题时,又会出现思维混乱、无从下手的局面。从复习的功能上看,过分强调物质性质的复习和记忆,没有帮助学生建立解决化学问题的思维框架,不知不觉又陷入“冷饭重炒”的尴尬局面。这种总复习模式让教师和学生都感到无趣和备受煎熬。

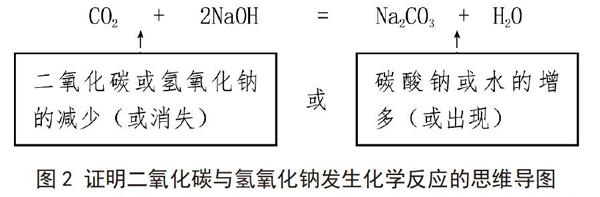

因此,在复习过程中,教师要引导学生依据“化学反应的思维导图”,同时根据“书写新情境下的化学方程式”思维导图(即图2)来自主探究,通过改变仪器或试剂,实现从“无”到“有”的转化。

1.如果发生化学反应,那么二氧化碳就减少(或消失)。由于二氧化碳是气体,气体越多,气压越大;反之,气体越少,气压越小。可以借助反应装置或仪器证明二氧化碳减少。

2.如果发生化学反应,那么氢氧化钠就减少(或消失)。氢氧化钠水溶液呈碱性,通常用酸碱指示剂。但由于生成碳酸钠在水溶液中也是呈碱性,所以借助酸碱指示剂证明氢氧化钠消失不合理。

3.如果发生化学反应,那么就有碳酸钠生成。可以借助合适的试剂证明碳酸钠的生成,如取反应后的溶液,在试管中滴加盐酸或氯化钡溶液,根据有气泡生成或有白色沉淀生成,证明有新物质生成。

4.如果发生化学反应,那么就有水生成。由于该反应是在水溶液中进行的,就使用固体氢氧化钠,但固体氢氧化钠很容易吸水变潮,所以不易用实验证明有水生成。

以上方案的分析、反思,不仅帮助学生理清了解决问题最普遍的思维形式,而且提高了学生的原认知能力。第一,做到实验的合理性。在利用物质性质探究过程中还要考虑其他方面的影响因素,如碳酸钠也呈碱性,会干扰氢氧化钠的检验,用指示剂检验氢氧化钠消失不合理。第二,做到实验的严谨性。二氧化碳与氢氧化钠溶液反应,而溶液中有水,二氧化碳会溶解于水,气体减少是否是由于二氧化碳溶于水造成的呢?所以需做对比实验,利用控制变量(把氢氧化钠溶液变成蒸馏水)进行实验,观察变化程度来证明二氧化碳不仅溶于水,而且与氢氧化钠反应。通过这些问题的讨论,拓展学生多角度分析问题,培养学生实验的严谨性。

(二)案例二:探究氢氧化钠溶液与盐酸发生无明显现象的中和反应

中和反应是属于“酸和碱的性质与反应”的内容,一些学生对中和反应的定义会做文字表述,也记住了教材中的设计方案及现象,但是为什么必须借助无色酚酞试剂实现从“无”到“有”的转化,学生往往说不清,对于用其他方法证明酸和碱发生中和反应,往往又难以下手。所以对中和反应的教学,不能只让学生知道教材的设计方案,要让学生知其然并知其所以然。教师要引导学生依据“化学反应的思维导图”(即图1),同时根据“书写新情境下的化学方程式思维导图”(即图3),来找寻合理方案。

教师提出1:如何用实验证明烧杯中氢氧化钠在滴入盐酸后,NaOH消失(或碱性减弱)?

學生设计方案1:在含有酚酞的氢氧化钠溶液中慢慢滴入盐酸,酚酞从红色变无色,证明NaOH消失;或用pH试纸分别测定反应前后碱性的变化。

教师提出2:如何用实验证明烧杯中盐酸在滴入氢氧化钠溶液后,HCl消失(或酸性减弱)?

学生设计方案2:在含有石蕊的盐酸中慢慢滴入氢氧化钠溶液,石蕊从红色变紫色;或用pH试纸分别测定反应前后酸性的变化。

教师提出3:如何用实验证明烧杯中氢氧化钠溶液与盐酸反应后有NaCl新物质生成?

学生设计方案3:在玻片上小心蒸发用足量盐酸中和氢氧化钠溶液样品,在玻片上得到白色固体粉末,用实验证明是NaCl(盐酸蒸发,不会留下固态物质;得到白色固体物质溶于水,溶液不会使酚酞变红则不是氢氧化钠;根据反应前后组成的元素不变,水分蒸发,余下的固体是NaCl)。

教师提出4:如何用实验证明烧杯中氢氧化钠溶液与盐酸反应后有新物质H2O生成?

学生设计方案4:由于该反应是在水溶液中进行的,难以用实验证明是否有新物质H2O的生成(如果要证明酸和碱中和反应有H2O生成,必须把反应物的酸和碱换成无水的酸和干燥的碱进行实验)。

教师提出5:通过以上几个方案对比,选择出哪种方案更好?

学生设计方案5:借助无色酚酞试剂证明盐酸和氢氧化钠发生反应这种方案最好。

通过以上的提问、感悟,学生不仅形成了“问题解决”有套路意识,而且理清了解决问题的一切细枝末节。第一,做到关注实验的细节性。当借助酸碱指示剂验证酸和碱中和反应时,多一滴少一滴都会造成酸碱度较大变化,如何证明酸和碱恰好反应,实验时就要注意缓慢滴入酸或碱,最好选择精密仪器滴入。第二,做到评价实验的优劣性。借助紫色石蕊试液理论上是可行的,但颜色变化不明显,不便观察,而借助无色酚酞试液证明氢氧化钠消失,现象明显,为最佳方案。

三、总结“化学反应的本质特征”思维导图在总复习教学中的作用

在化学教学总复习中引入思维导图的作用主要体现在:思维导图的运用不仅可以将零散的物质性质进行整合和关联,而且能帮助学生搭建思考的桥梁,跨越思维障碍,可以轻松地得出正确的解决方法。教学实践证明,学生在面对探究化学问题时,绝大部分往往会陷入迷茫中,究其原因,是学生解题时出现思维障碍。这时学生需要一个“引导者”才能跨越这个障碍。如何基于不同的化学知识问题,借助思维导图,引导学生围绕化学学科知识的实质性进行思维,值得进一步研究。

【参考文献】

[1]郝建武.利用“列表法”教会学生思考——以初中化学“无明显现象反应的探究”复习课教学为例[J].中学化学教与学,2017(02):43.

[2]张兴涛.思维导图在化学教学中的实践探索[J].化学教学,2017(02):52.

[3]王云生.王云生的中学化学教学主张[M].北京:中国轻工业出版社,2014.

[4]薛青峰.基于问题导引图示教学法的实践与反思——以“从铝土矿到铝合金”教学为例[J].化学教学,2017(06):57.