琴箫合奏文献释读与实证

2019-11-21文◎林晨、陈忱

文◎林 晨、陈 忱

20世纪五六十年代,査阜西在介绍古琴时曾这样言道:“古琴自汉代以来,就存在着三种演奏形式——独奏、琴箫合奏、琴歌(类似曲艺的伴奏)。这说明古琴备具着独奏、合奏、伴奏三方面的性能,也可以说,古琴在这三个方面都有特长。”①査阜西《古琴的常识和演奏》,见黄旭东等编《査阜西琴学文萃》,中国美术学院出版社1995年版,第551页。作者于1957年在中央人民广播电台所讲的《民族器乐讲座》中指出,古琴除了独奏之外,“还有另外三种传统的演奏形式——琴箫合奏、琴歌伴奏和参加‘雅乐’合奏”,但古琴在雅乐中并不重要,因此被略去。这也许能解释在之后关于古琴演奏形式的概念中基本不再提雅乐的原由。这种将古琴演奏形式分为独奏、琴箫合奏、琴歌的概念一直延续到现在。

如今,琴箫合奏早已成为古琴独奏之外最受欢迎的一种演奏形式。但在査阜西的那个年代,古琴多为独奏,“琴歌与合奏是几乎绝响了”②同注①。。近代轰动一时的“怡园琴会”与“晨风庐琴会”,前者在“乘兴双弹”中只有古琴合奏与琴瑟合奏,后者于雅集中皆是独奏,竟无一首合奏曲目。倒是在《晨风庐琴会记录》附录中见到了合奏的记载:“至展重阳日③即1920年9月19日。,(周庆云)复约符华轩、郑觐文、李子昭、吴浸阳、彭祉卿、顾梅羹、沈伯重、史量才、许松如为操缦小集。浸阳与觐文琴瑟合谱《鸥鹭忘机》;梅羹、伯重、祉卿三人琴箫合奏《普庵咒》。”④周庆云《晨风庐琴会记录》上卷,1922年版,第8页。由此可见,査阜西所言“绝响”虽有些夸大其词,但也非空穴来风。査阜西先生曾指出:

五六百年来,古琴家们演奏古琴都是习惯于独奏的,为的是可以充分地自由表现。但是,在汉代就普遍存在着一种琴箫合奏的形式。两百年前,曾有人想要恢复这种形式,他们出版了一部《琴箫合谱》,借用那时候已经发展了的工尺谱,用旁注的方法把琴曲的旋律注在古琴专用的指谱旁边,这个谱本,在以往是不被人重视的。

最近古琴家们从近年所发现的汉代文物当中发现了许多琴箫合奏的雕塑和绘画,他们才兴奋地研究琴箫合奏的演奏形式。这一次巡回演出团所演出的琴箫合奏《平沙落雁》,就用这个琴箫合谱的方法来演奏的。⑤査阜西《介绍“古琴独奏”和“琴箫合奏”》,《査阜西琴学文萃》,第334—335页。

此为査阜西于1954年2月26日所写,寥寥数语,从中却能勾勒出那个时代所认知的琴箫合奏的历史:1.琴箫合奏的形式于汉代就普遍存在,此说源于琴家在20世纪50年代所发现的汉代乐俑及绘画资料。2.琴箫合奏汉代之后逐渐衰微,渐而失传,直至清代文献资料中方始重现。《琴箫合谱》(清嘉庆年间周显祖所编)并未受到琴家重视。3.现存的琴箫合奏是20世纪琴人研究、发掘的演奏形式,其合奏方法源于《琴箫合谱》。

《琴谱谐声》“提要”也表达了与之类似的观点:

自从古琴在秦代后流传到了民间,琴只是独奏。我们可以设想两千多年来有人用低音量的管类和琴伴奏,也看到许多汉代墓葬中琴箫合奏的俑。但是从来没有看到有人把琴箫合奏计入可考的谱录文献,更没有很早地看到琴箫合奏的著作。直到道光元年(公元一八二一年)才有这一部《琴谱谐声》,又称《琴箫合谱》,刻传行世。但百多年来未得到弹琴家的理会。⑥中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编《琴曲集成》第20册,中华书局2010年版,第2页。

但是,汉代的哪些乐俑和绘画中有琴箫合奏的形式?究竟是什么原因使汉代之后的琴箫合奏几于绝迹?清代是否只有《琴谱谐声》记载了琴箫合奏?当时的琴箫合奏是否与当今一样?当时的箫是否就是现在通用的琴箫?

在查找资料的过程中,我们发现在琴学研究的各个领域,与古琴独奏相关的成果有之,与琴歌相关的成果亦有之,独未发现琴箫合奏的专题研究,有限的论述只在洞箫或古琴研究文论中略有提及,如李晋源的《中国洞箫音乐文化研究》中“文人音乐文化中的洞箫类乐器”一节等。因此,本文通过对历代文献的梳理与释读,并在实践中加以验证,以期厘清琴箫合奏在历史中的发展与变化。

一、历代琴箫合奏文献综述

古代琴瑟形制相似,且汉代抚奏琴器俑、画像砖多为写意,此类乐器有些仅表现为长方形音箱,其表面无岳山、徽、弦、柱、枘等乐器特征,加之出土文物年代久远,部分画像已经风化、模糊不清,此种种因素为音乐图像的辨识带来困难,箫亦是如此。古称箫为“排箫”,直至元代,才明确将编管竖吹边棱音乐器称为“排箫”,把单管竖吹边棱音乐器称“箫”。本文无意涉及古代琴器图像的识别,因此在查找音乐文物资料时,笔者使用了广义的“琴”和“箫”概念:前者指所有长方体音箱的拨奏弦鸣乐器,包括琴、瑟等,但对于有明显弦枘、弦柱的图像不予收录。后者指的是“洞箫类乐器”,即“从发音原理和吹奏方法上来看,属于竖吹、开管、边棱音乐器。从形制上来看,它是有吹口和指孔的单管乐器”⑦李晋源《中国洞箫音乐文化研究》,中央音乐学院2002年博士论文,第4页。。

目前已出版的《中国音乐文物大系》所涉琴箫合奏的出土文献资料反映出琴箫合奏在不同场合的应用情况:

(汉)四川彭山崖墓三伎乐石刻⑧严福昌、肖宗弟主编《中国音乐文物大系·四川卷》,大象出版社1996年版,第202页。:右者抚琴、中者吹箫,左者交脚举手作舞状。

(东汉)四川郫县宴乐画像石⑨同注⑧,第201页。:上部男女宾跽坐15人,正宴饮作乐观伎。下部右角有庖厨,左侧有高楼及树。中间有4人表演舞蹈和百戏。舞者后有3乐人,跽坐抚琴、吹奏和伴唱。

山东滕州西户口建鼓乐舞图像石之二⑩周昌富、温增源主编《中国音乐文物大系·山东卷》,大象出版社2001年版,第264、266页。:第6层左侧瑟、箫。

江苏铜山洪楼1号墓宴乐画像石⑪王子初主编《中国音乐文物大系·上海江苏卷》,大象出版社1997年版,第286页。:瑟、箫、2人伴歌。

江苏铜山苗山墓乐舞图画像石⑫同注⑪,第290页。:瑟1、箫1、2人作戈、剑搏击之舞。

汉代以后出土的文献中琴与箫皆作为乐队的一部分,同时出现于乐队之中,并未再见独立的合奏形式。

査阜西在《古琴音乐的收集和采访》中提到了琴箫合奏的出土文献,“南京博物馆的三件汉砖都有演奏古琴的画面,另一对东汉陶俑,证明了琴箫合奏是汉代以来的传统(武梁祠的石刻,有人疑画中的琴像瑟,但是这对陶俑最后证明是琴了)。”⑬査阜西《古琴音乐的收集和采访》,《査阜西琴学文萃》,第424页。但是,东汉武梁祠画像石有关琴的画面仅见于该祠东壁“韩王刺聂政”部分,并未见“琴箫合奏”相关画面。目前笔者所知与琴箫合奏相关的东汉陶俑只有上海博物馆藏的“陶奏乐俑”,但其中“琴”有蘑菇状弦枘,为“抚瑟俑”,而非“弹琴俑”。对于査阜西所言东汉陶俑尚需资料进一步证明。

有关琴箫合奏的传世文献目前仅见于清代李斗所著《扬州画舫录》:“(大岩)徒宝月,善棋好琴,广结纳。孙先机,字净缘。以琴棋世其传。每弹《普庵咒》诸曲。石庄恒吹箫和之。”⑭(清)李斗撰《扬州画舫录》卷9“小秦淮录”,汪北平、涂雨公校,中华书局1960年版,第213页。先机,乾隆时人,为大岩徒孙,生平不详。据该书有关大岩、宝月交游的相关资料,大岩为蜀僧,后下江南,居于扬州“乐善庵”直至去世。乾隆年间有一广陵琴人亦名先机,其师为吴灴吴仕柏,吴灴“日与徐锦堂、沈江门、吴重光、僧宝月游,夜则操缦,三更弗缀”⑮同注⑭,第207页。。徐锦堂为徐祎之子,徐常遇之孙,吴灴之师。同一时期、同一地方,相似的交游群体,由此可推论,大岩之孙先机就是广陵琴人先机。据《蕉庵琴谱·序》可知,僧先机传问樵,问樵传秦维瀚。秦维瀚弟子众多,同时期的广陵琴人大多师承于他。当代知名的广陵琴人刘少椿、张子谦亦可上溯至秦维瀚。因此僧先机是广陵琴派承上启下的重要琴家。

与先机琴箫合奏的石庄,《扬州画舫录》有详细记载:

是堂(笔者按:即桃花庵见悟堂)为庵僧方丈。僧道存,字石庄,上元人,剃染江宁承恩寺。莲香社因湖上建三贤祠,延石庄为住持。迨石庄为淮阴湛真寺方丈,以三贤祠付其徒竹堂。迨石庄卸湛真寺徙是庵,遂迎三贤神主于庵之桐轩。其时竹堂亦下世。自是三贤祠复为筱园,石庄则独居是庵矣。

石庄工画,善吹洞箫,其徒西崖、竹堂、古涛,皆工画,自是庵以画传……甘亭之徒善田,字小石,善弹琴,工画侧柏树。……阁为石庄所居,所蓄玩好有三,一大笔筒倒署摺叠扇数百柄,皆故人赠答,积自六七十年;一紫竹箫,长二尺一寸,九节五孔,周栎园亮工题曰“虞帝制音,王褒作赋,仲谦取材,乃为独步”。⑯同注⑭卷2“草河录下”,第36页。

僧道存,字石庄,历任三贤祠、湛真寺、桃花庵方丈。文中言:“壬子除夕石庄死。”《扬州画舫录》为李斗自乾隆二十九年(1764)至乾隆六十年(1795)所著,壬子年当为1792年(乾隆五十七年),故石庄于1792年去世。

黄文旸在扬州时,夏夜曾聆听先机弹琴,石庄吹箫,并作七律二首,题为《夏夜桃花庵坐雨听石庄和尚吹箫先机上人弹琴》⑰载黄文旸《扫垢山房诗钞》卷4。。此诗虽未明言石庄与先机于是日有琴箫合奏之举,但亦可与《扬州画舫录》的内容相印证。

空阶点滴幻浮沤,泡影何须问去留。

入梦江山原有约,多情丝竹已忘忧。

相看直欲拈花笑,到此才成秉烛游。

悔煞生平太草草,酒筹大半误更筹。

相逢无着与天亲,古调能存夜气清。

不用钟鱼传净业,直叫风雨变秋声。

柯亭底事求相赏,爨下何妨毕此生。

我自观空能入道,最宜经卷伴孤檠。

二、清代琴谱中的琴箫合奏

《琴曲集成》涉及琴箫合奏的琴谱有二:一为《琴谱谐声》,一为《指法汇参确解》。前者即査阜西提及的《琴箫合谱》,后者为道光年间王仲舒所编。为能更明晰地了解这两份琴谱对琴箫合奏中定调与合奏原则的阐述,以下分而述之。

1.《琴谱谐声》

《琴谱谐声》,清道光元年(1821)“序刻本”⑱此谱首有嘉庆庚辰年(1820)牌记,后有道光元年(1821)刘凤诰所撰《琴律述》代序,提要中认为此谱为1821年刻传于世,显然值得商榷,故使用“序刻本”一词较为妥当。,江西金溪周显祖撰。此谱共六卷,卷前有刘凤诰于道光元年所撰《琴律述》及琴谱总目。卷1和卷2为音律部分,卷3为《琴箫合谱》,包括合论十三则,以及琴箫合谱《秋塞吟》《沧海龙吟》《梅花三弄》《风入松》《汉宫秋》五首。因此,《琴谱谐声》并非又名《琴箫合谱》,而是该谱卷3为《琴箫合谱》。卷4—6为琴谱,共收琴曲21曲32谱。

《琴箫合谱》既以琴箫合奏为目的,定调便为首要问题。值得注意的是,此时琴箫合奏的箫皆为洞箫,而非现在常用的琴箫。洞箫自明清至民国,均为六孔形制,前五后一,各孔近乎均匀排列,因此民间称其为“匀孔箫”。传统笛箫绝对音高的调门与指法式调门时常混用,如小工调与小工调指法,小工调即D调,而小工调指法则为笛箫筒音作sol的指法。在清代《琴谱谐声》与《指法汇参确解》中涉及的调门皆为指法式调门,此是我们释读此两种文献所须明确的概念。

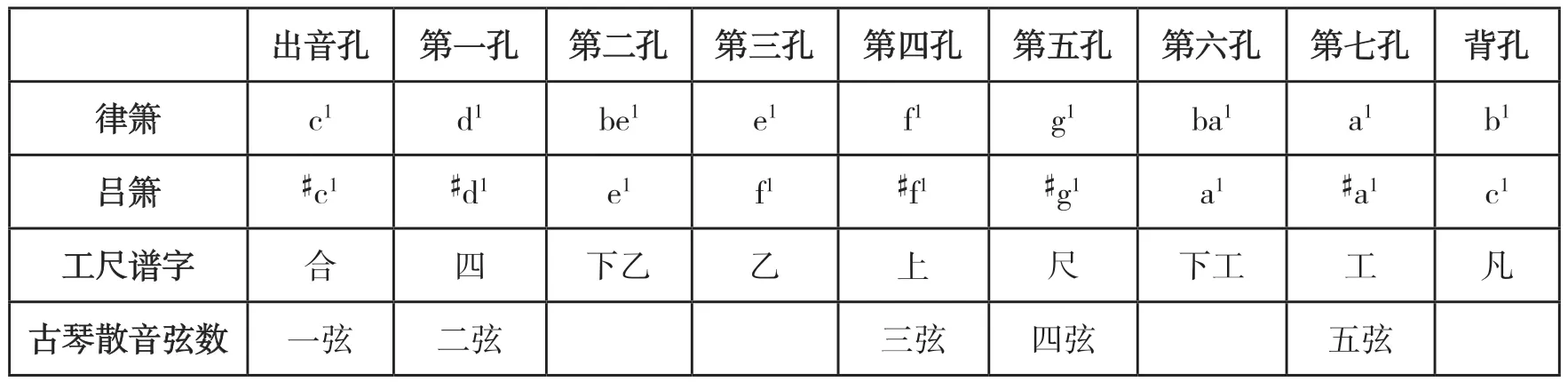

对于琴箫合奏的基本原则,作者指出:“弦之高低定于箫,箫之声韵倚乎琴。”⑲(清)周显祖《琴谱谐声》,《琴曲集成》第20册,第114页。换而言之,定调以箫为准,声韵以琴为主。对于合奏中使用的具体调高,作者认为:“琴之正调,箫之工字。”⑳同注⑲,第96页。所谓“箫之工字”即以箫第一孔(工字孔,见图1)为宫,与琴正调相合。

周氏在书中列出两管洞箫尺寸,一名为“姑洗箫”,一名为“仲吕箫”。两箫的尺寸详见表1。根据康熙年间的营造尺㉑康熙年间营造尺与现代长度数据转换比值源于丘光明编著《中国历代度量衡考》,科学出版社1992年版。长度,转换为现代尺寸的数据可见表2。

表1 《琴谱谐声》所载姑洗箫与仲吕箫数据与现代长度数据(单位:厘米)对照表

周氏书中姑洗箫的内径为四分三厘五毫,约为1.39厘米,仲吕箫内径四分一厘六毫,约为1.33厘米。因箫在制作中开孔大小、孔内壁角度,以及吹口的大小形状等因素对音高均会产生影响。因此,根据书中所提供的数据,我们很难确认实际音高。

但我们对一管20世纪50年代的匀孔箫进行了测量,其内径约为1.44厘米,第一孔距离吹口顶端长度为43.15厘米。可见该孔位置与仲吕箫第一孔位置接近。该孔在17℃室温下,测出的音高为e1+25。

仲吕箫内径比测量箫细1毫米,第一孔位置高约0.5毫米,推算其音高会比e1+25略高。姑洗箫第一孔比测量箫低1.9厘米,参照其与出音孔(5.6厘米)和第二孔(5厘米)的距离,以及管径的差异,可以推知其与测量箫第一孔音高相差的音程不到一个小二度,故实际音高当比e1低,比高。对古琴的历史录音进行测音,不难发现许多老一辈琴家将琴定为E调甚至bE调,如刘少椿演奏的《梅花三弄》《山居吟》等曲所用古琴就是bE调,管平湖演奏的一些曲目则为E调。可以想见,在E调上下定琴确是可行的。

虽然作者解决了两种乐器合奏时的定调问题,但于实践中效果却不佳。原因有二:

其一,《琴箫合谱》中共收录五首琴箫合奏曲目,于减字谱旁点注工尺。仔细阅读,不难发现《琴箫合谱》中的工尺谱并非是箫演奏谱,仅是将琴谱翻译为工尺,故很难看出箫在吹奏时具体如何使用翻高、低吹的技法。以《梅花三弄》为例(见图2),洞箫以第一孔(工字孔)为宫,最低音为下乙(d1),谱中出现的合、四二字便不在箫的音域内,如果翻高吹之,终是会丧失一些旋律的流畅性。

其二,洞箫上的某些音高与琴音不协。查阜西曾说过,作者试图用《律吕正义》中的理论去解决琴箫合奏的定调问题,致使文中理论混乱,前后矛盾。彭祉卿也说:“按听真轩《琴箫合谱》,始主以箫合琴,但其箫制,亦仿《律吕正义》,以七声旋转成调者,仍与琴音不协,而不可用。”鉴于此,彭祉卿与查阜西共同研究制作了现代通用的琴箫,可见,在琴箫合奏中律制的密合一直是历代演奏者、研究者所需解决的问题。

对于“箫之声韵倚乎琴”,作者的阐释着实精妙:

琴声箫所不易传者,惟滚拂、泼剌、搯撮等音。吹时最宜放活,以带度为妙,或直让过琴音,所谓无声者,正其可听者也。至上下进复退复等音。反宜字字传写,然亦有宜让过处。惟琴曲精熟,而后能达箫之妙趣耳。

谱中高低字音,皆以体之倍半而言,非清浊二均之分。即合六四五等字亦不必泥定,惟审上下声字,或高揭,或低度,清浊相配,抑扬尽妙,率以琴为主也。㉒同注⑲。

目前所知的第一代琴箫合奏者,如孙裕德与吴景略合作时皆采用“饱吹”以及高低翻吹的方式合奏,即箫完全按照琴乐的旋律吹奏,但正如上文所述,琴音中箫声所不易传者,如滚拂、搯起,另外还有文中未提及的长吟等,如都按琴音“字字传写”,不但有失箫的风格,也打破了琴乐惯有的气韵。作者提出的“字字传写”与“放活”“带度”“让过琴音”相结合的手法,在看似“齐奏”的合奏中,保留各自乐器的技法特点,于同中求异。这种手法在现今的琴箫合奏中亦被广泛运用,此法虽是在实践过程中琢磨、总结而成,而非受到二百年前《琴箫合谱》的影响,然古今同理,可见一斑。

虽然《琴谱谐声》关于定调之理论阐释混乱不堪,甚至令人匪夷所思,但周显祖这一百余字的论述,当是实践之精要,绝非纸上谈兵。可以想见,《琴谱谐声》的作者并非是一个完全没有音乐实践的文人,书中对于康熙《律吕正义》的执着,许是为琴箫合奏寻求一个官方的理论依据,并将其纳入国家标准中,这也就可以解释谱前会有乾隆年间任太子太保、翰林院编修的刘凤诰所作的序,而且序还晚于刻印一年的原由了。

2.《指法汇参确解》

《指法汇参确解》,浙江会稽人王仲舒所撰。此书为稿本,可能是尚未完成的缘故,该书无谱目,完成年代不详,仅见作者于清道光元年(1821)所撰的自叙。书中《吹洞箫定琴音法图说》一节对琴箫合奏进行了理论研究,谱中《平沙落雁》《潇湘水云》二曲附有点拍的工尺,此举开琴谱工尺点拍的先河。

在《吹洞箫定琴音法图说》一节中,作者指出:

先贤议以管色合字定琴宫弦,因之下上相生,终于少商。盖缘时人之高弦无准,藉以求黄钟一均之元音也。洞箫之音与律管同与不同,于安能知?顾求宫音于黄钟则不足,而以求琴音之清浊则有余。始学操缦,不知五音何物,今教之认箫音以定音琴,岂非捷径。㉓(清)王仲舒《指法汇参确解》,《琴曲集成》第20册,第259页。

由此可见,此书撰写之前已有人提出以箫最低音“合”字定琴第一弦。作者认为,时人对于调弦并无统一标准,如以洞箫定琴音,便可有一参照。但于洞箫与律管是否相同,作者也直言并不清楚。两本清代琴谱中所述洞箫使用的指法调高,使其最低音只能与琴之第三弦相合。虽然洞箫上何音是黄钟之律高并不清楚,但以箫定琴确实可行,也能让习琴之人知道琴曲中五音的音高。古琴的减字谱为指位谱,而非音位谱,作者认为指位谱附以音位谱,即减字谱佐以工尺谱,是学习古琴的捷径。

在其所述的洞箫指法中,以洞箫背孔为第一孔,最低指孔作第六孔,顺序与《琴谱谐声》中相反(见图3)。对于琴箫合奏的定调问题,作者认为:

琴之定音,以洞箫乙字调为准,果以为准,弦亦不紧不慢,而得中和之音矣。即不能协乎黄钟之元音,与失之紧失之慢者,不既远乎。乙字调之合字用以准宫弦之散音,四字用以准商弦之散声,余字类推。至如琴转外调,洞箫诸调,可随琴调翻叶,又如琴式有大小不同,琴声有清浊之异,准以洞箫,或尚在乙字调高低间,则如正宫、上字等调,都可取准,不必拘定一调也。㉔同注㉓,第260页。

作者提出的以洞箫乙字调定琴。乙字调即以筒音作do,为D调。文中又说“正宫、上字等调都可取准”,正宫调指法为C调,上字调指法为E调。

如前所述,传统古琴定调多在E调上下,以不紧不慢为度,这就是作者所言之“清浊之异”。通过实践,现代丝弦于调、E调均松紧适中,F调则过紧,D调略显松疲,但尚可演奏。

洞箫乙字调指法第二孔音高比琴音低64音分,只能依靠开半孔校正。但其他孔音高皆可利用口风等手段校正与琴音相合,因此该书所记之定调原则较《琴箫合谱》更为合理。具体数据可见下表2:

表2 洞箫乙字调指法音高与琴音对照表

与《琴箫合谱》的问题相同,无论上字调指法,还是乙字调指法,均无法做到与琴音完全相合,虽然乙字调只有一个音偏低(上字调有两个音偏低),但对谱中合、四两音的吹奏也只能作“翻高”处理。如吹奏古琴第一、二弦的旋律时,洞箫必须翻高相合,这种“翻叶”的处理,为不破坏旋律的流畅性,传统中通常使用的是整句“翻叶”。但当这种变动过于频繁时,箫音便与琴乐沉厚、幽静的气韵失调。

三、今虞雅箫的研制与实践㉖谭步民于1932年在《音乐杂志》上发表的《箫谱》也是民国期间的琴箫合奏谱,谱中录有《渔樵问答》《平沙落雁》《梅花三弄》《四大景》《归去来辞》五曲。“序言”中记载其学琴于杨时百,“学成后曾与溥西园、常毅箴两先生琴箫合奏,字字合辙,丝丝入扣,且丝中有竹,异常动听”。溥西园即溥侗,号红豆馆主。常毅箴事迹于鲁迅日记中有不少记载,但并无其吹箫的记录。谭步民《箫谱》中仅录曲谱,故对于其所用箫的型制以及指法调无从论证,仅从其发表的年代而言应该使用的还是匀孔箫。

1922年前后,彭祉卿在太原教授雅乐,他发现匀孔笛箫的七声转调并不合古法,并依照《文庙丁祭谱》与清代陈灃《声律通考》进行了箫的研制,可惜并未完成。1933年,彭祉卿去苏州,与查阜西讨论箫的改制,并制作了数管箫,所制之箫的各孔音高已基本与琴相合。后查阜西又介绍“增数损益之法”,几经实验、修正,所得结果更为准确,最终达到“不待转轸而音自协”的理想境地。

1937年,彭祉卿将研制此箫的过程刊载于《今虞琴刊》中,称其为“雅箫”,因在今虞琴社雅集中广泛使用,故又被今人称为“今虞雅箫”。并于《雅箫制作之规律》一文中指出名称的由来:“箫而曰雅,所以别于世俗之箫也,其所取则,必以古之雅乐为法。”㉗彭祉卿《新制雅箫图说》,见今虞琴社编印《今虞琴刊》1937年版,第172页。

彭祉卿文中“后叙”提及今虞雅箫的制作研究是从“民国十一二年间”(1922—1923)开始,文章的落款于1937年,文中尚提到“年来本社每次琴集”。今虞琴社第一次雅集在1936年3月,因此可以推断雅箫创制完成的时间当在1936年3月之前。

彭祉卿研制的雅箫有“黄钟箫”和“大吕箫”两种,简称为“律箫”与“吕箫”(见图4)。吕箫“每孔均比黄钟箫高半音强”,并言“雅箫如仅为合琴,则有上述黄钟、大吕两箫已足”。㉘同注㉗,第179页。

雅箫诞生之前,时人普遍使用的是匀孔洞箫。对于传统的洞箫,彭祉卿在文中指出:

……则每笛七孔旋转可吹七调。盖以七声匀排者,为今之箫笛所从仿也,其调虽多,无一能得其正。故今之箫笛,全赖善吹者善用口唇俯仰,启指高低,吹气轻重,强不协者而使之协。然亦因其七声以渐而差,听之即惯,耳聪有所闭塞,虽不协者亦误以为协耳。故若以之合琴,则以琴音之协者与箫音之不协者,相形之下,其差立见,虽善吹者亦无法逐声为之补救矣。审是,则雅箫之制,其可缓乎。㉙同注㉗。

彭祉卿明言,洞箫音准失调,演奏时皆赖“口唇俯仰、启指高低、吹气轻重”加以校正,以箫合琴时,即使校正也无法使之相合,此种观点与我们在实践中依前法演奏所遇之问题相同。制作完成的今虞雅箫则完全解决了音准与定调的问题。

与《琴箫合谱》和《指法汇参确解》不同,琴箫合奏的定调以琴为准:

琴之大者,自岳山内际至龙龈,约得营径约营造尺三尺六寸,为四倍黄钟之度,取其半度一尺八寸,则两倍黄钟也。则紫竹之细者,径约营造尺四分许,自首段开吹口量下。依琴之半度,开一出音孔吹之。(出音孔之下约寸许,须再平开两孔,以助出音)以定琴之一弦。其紧慢高低恰能得当。(如孔开太下,则琴之一弦必疲慢不成声,若太上则推至七弦必易断也。)其声略与今之曲笛小工调一字孔音相近,又与唐代雅乐之黄钟声相同。复与西洋音乐所定之基础音C音相合,故因时制宜,不妨假定为今之黄钟声也。黄钟声度既得,即以之匀分为九寸,每寸十分,每分十厘,每厘十毫,制为雅箫法尺,以便推求他律声度。㉚同注㉗。

由此可知,作者认为,当古琴正调为F调时,各弦紧慢高低得当。翻入工尺,七根弦分别为合、四、上、尺、工、六、五。制作而成的律箫小工调指法的筒音与琴第一弦相合,同为“合”字,亦为F调。吕箫为调,用于与形制较小的古琴合奏。律箫与吕箫筒音与各指孔音高,详见表3:

表3 今虞雅箫律吕箫出音孔/指孔音高表

今虞雅箫的管径为1.7—1.8厘米,共九个音孔(包括出音孔),因此于创制之初也称“九孔箫”。在之后的传承中,因最末端的出音孔并不需要用手指操按,实用的指孔只有八个,所以亦被称为“八孔箫”。另加吹孔一,出音孔一,凤眼孔㉛按:此孔在音乐功能上用于辅助尾音孔,于装饰功能上用于挂箫坠。一对,故今虞雅箫共12个音孔。在今虞雅箫诞生之前的20世纪20年代,上海的大同乐社就已研制出了九个指孔的G调洞箫,比今虞雅箫的指孔还要多一个,位于第四孔与第五孔之间,但雅箫与大同乐社的研制是否有关联尚不得而知。

今虞雅箫的设计与制作成功,在中国近代乐器史上有着重要的意义。雅箫于设计之初,其目的便是与琴合奏,因此也被称为“琴箫”。雅箫研制完成后,今虞琴社每次琴集,“独鼓合弹而外。必由阜西吹箫。与琴丝竹相和以为殿。每得同调赞许。而广陵琴社张子谦君。以年余专工致力此箫。遂臻妙境。华光乐会王巽之君。复欲以此施于一般乐曲。”㉜同注㉗,第182页。在《今虞琴刊》记载的1936—1937年间今虞琴社雅集节目单中,五次“苏社”雅集中有琴箫合奏的节目,全部由査阜西演奏,共十曲。而在“沪社”三次雅集的琴箫合奏中,张子谦演奏五曲,王巽之演奏两曲。通过琴社雅集中的演奏实践,证明了其实用性,并且有实物和演奏录音流传至今。

结 论

琴箫合奏的理论研究由于资料匮乏,以及文献中所涉及律调体系的混乱,导致至今依旧少有人关注。且在实践领域,箫随琴音已成惯例,琴人们往往以箫能否吹出琴韵作为衡量箫演奏的标准,于历史渊源、嬗变、合奏原则等问题往往予以忽视,本文通过理论与实践相印证的视角,以历史文献为基础,初步得出以下结论:

1.从出土的汉代画像砖、乐俑以及绘画资料,可知琴箫合奏演奏形式在汉代便已存在。但汉代画像砖与乐俑等出土文献写意多于写实,琴瑟形制又颇为相似,往往难于分辨,为免概念混淆,此时的琴箫合奏严格意义上应称为“琴瑟类乐器与洞箫类乐器合奏”。虽然从音乐考古资料来看,琴箫合奏的形式历史悠久,但直至乾隆年间的《扬州画舫录》方有传世文献记载。

2.査阜西指出,琴箫合奏演奏形式为20世纪琴人根据汉代乐俑、画像砖以及绘画资料发掘而成,其合奏方式源于清代道光年间刊刻的《琴箫合谱》。但从前文对于历代文献资料的分析可知,至少在嘉靖末年至道光年间,民间依旧流传着琴箫合奏的演奏形式。

3.涉及琴箫合奏的琴谱除了査阜西提及的《琴箫合谱》,还是与其同时期的《指法汇参确解》。此两份琴谱皆提出以箫定琴的原则,只是前者为E调上下,后者为D调。两份谱本都在减字谱旁加注工尺,这为琴箫合奏提供了便利。

4.早期琴箫合奏所用之箫为匀孔洞箫,直至1936年之后方有如今常用的琴箫,此为彭祉卿与査阜西共同研制而成。琴箫的研制成功,不但解决了合奏中的音准问题,同时第一次确立了古琴正调调弦为F调,这个定调一直沿用至今。可以说,正是琴箫的研制成功,才使琴箫合奏符合真实意义上的“合奏”。早期的琴箫合奏箫大都处于一个从属地位,从前文“吹箫和之”“声韵以琴为主”我们便可看出。究其原因,与琴、箫两种乐器在律制上无法完全密合有关,这种状态直至琴箫研制成功以后方才得以改善,同时也使这种演奏形式得以广泛流传成为可能。

5.据统计,琴箫合奏经常演奏的曲目以《普庵咒》《梅花三弄》《渔樵问答》《平沙落雁》最为多见,其中又以《普庵咒》为最。另外还有《泣颜回》《鸥鹭忘机》《长门怨》《阳关三叠》《潇湘水云》《忆故人》《四大景》《归去来辞》等。

黄翔鹏曾指出:“律、调、谱、器四事,很容易被看做一个纯技术的问题,不知其间发展变化,错综关系之历史原因,不去研究乐种的具体的历史发展过程,就会陷入迷宫而不能自拔。”㉝黄翔鹏《社会生活、历史源流与律、调、谱、器——〈鼓乐全书〉代序》,见《黄翔鹏文存》(下卷),山东文艺出版社2007年版,第994页。对于律、调、谱、器的技术性探讨,如果远离该时代的音乐实践,就会落入“清谈”的窠臼而不自知,这也是笔者通过琴箫合奏的实践关照历史文献的立足点。由于本文只是琴箫合奏的初步研究成果,对于许多问题还存有疑虑,如自汉代至清代一千余年间,目前尚未找到任何相关文献,这其中的原因耐人寻味,是否是古琴谱记指的特点,导致了琴箫合奏无法广泛流行于世?现存最早的相关文献皆出现于清道光年间,是否与清代工尺谱的流行有关?彭祉卿、査阜西认为定于F调的古琴紧慢得当,这一理念是否受到西方音乐的影响?这种种问题还需更深入的思考和研究。希望此文能抛砖引玉,引起学界对于该领域进一步的探讨。