日本音乐史的另一面:古记录中的日本宫廷音乐

2019-11-21王小盾

文◎王 皓、王小盾

日本汉文音乐文献包括三类文本:乐书、乐谱和音乐记录。前二者属于音乐专书,对日本音乐作了系统而集中的记载;后者则以散记方式载录相关史料。从文献学的角度看,其中“音乐记录”又可以分为以下两类:一种为古典籍,即面向公众的著述;另一种为古日记,即私人笔记。本文说的“古记录中的音乐史料”,主要指后者,即日记体的音乐记录。

在日本,古记录最早出现在公元7世纪。据《日本历史古记录总览》一书介绍,今存日本古记录有两百多种①〔日〕吉成勇《日本历史古记录总览》,新人物往来社1989年版。,包括皇室日记、公家日记、社寺日记、武家日记、学者文人日记②〔日〕斋木一马《古记录学概论》,吉川弘文馆1990年版。。它们以日记形式记录了很多音乐活动③参见王小盾《域外汉籍研究中的古文书和古记录》,载《域外汉籍研究集刊》第6辑,中华书局2010年版。又见王小盾《域外汉文音乐文献述要:日本篇》,《中国音乐学》2012年第3期。,对考察日本音乐的仪制和类型有重要意义。尤其是前三种日记,主要记录朝仪、政务和公事,涉及宫廷音乐的方方面面。经整理,这些日记包含90万字音乐资料,有两个基本特点:其一,它们主体上用真名(汉文)书写,乃反映了同中国音乐、朝鲜半岛音乐的密切关联;其二,它们以日本古代宫廷音乐为描写对象,乃揭示了日本音乐史上较隐蔽的一个重要方面。

一、作为音乐载体的日本记录文献

如上所说,日本古代音乐有四种文献载体,古记录是重要一体。其中70种含有汉文音乐史料;以下9种,对音乐的记录最为丰富:

1.《西宫记》。醍醐天皇之子源高明(914—982)撰。作者于康保四年(967)任左大臣,因左大臣府邸在西宮殿,故称“西宫左大臣”。其日记亦以《西宫记》为名,又称《西宫日记》《西宫抄》。书中详细记录了平安时期诸多宫廷仪礼活动,例如正月有元日节会、七日节会、御斋会、十六日踏歌、内宴,四月有驹牵,七月有相扑召仰、童相扑,九月有九日宴,十一月有新尝会、春日祭、试五节、贺茂临时祭等。这些活动都使用了音乐。

2.《中右记》。中御门藤原宗忠(1062—1141)的日记,始于宽治元年(1087),讫于保延四年(1138)。藤原宗忠于保延二年(1136)任右大臣,故此书名为《中右记》。书中详细记载了平安时期的朝仪和政务。其中音乐活动有行幸、御游、舞御览、船乐、神乐、节会、法会、试乐、临时乐、相扑、东游和田乐等。

3.《玉叶》。藤原氏后裔九条兼实(1149—1207)的日记,始于长宽二年(1164),讫于正治二年(1200)。九条兼实曾长期担任摄关这一要职。书中记录了朝觐行幸、御贺、御游、舞御览、船乐、节会、神乐、供养、相扑、临时祭、临时乐、催马乐、呗赞和猿乐等音乐活动。

4.《教言卿记》。正二位中纳言山科教言(1328—1410)的日记,始于应永十二年(1405)五月,讫于应永十七年(1410)三月。山科家世袭内藏头(“头”意为首脑)一职,掌管宫中的仪式器物。本书记有御乐、御神乐、家乐、义嗣习乐、御忏法讲、【万秋乐】传授、猿乐、田乐、平曲等音乐活动。书中尤其多记与雅乐的关系。

5.《看闻日记》。伏见宫贞成亲王(1372—1456)的日记,今存篇章始于应永二十三年(1416),讫于文安五年(1448)。作者是室町时代的皇族,伏见宫第三代当主。书中记有御乐、御神乐、法乐、御游、舞御览、踏歌节会、御忏法讲、【万秋乐】传授、朗咏、披讲、催马乐、风流、猿乐、平曲和田乐等音乐活动。

6.《言国卿记》。内藏头山科言国(1452—1503)的日记,始于文明六年(1474),讫于文龟二年(1502)。作者是山科家第十一代当主。书中记有战国时期种种舞乐活动,包括御乐、御乐习礼、乐稽古、乐吹奏、御神乐、御忏法讲、法乐、【万秋乐】传授、家乐、平曲、猿乐和田乐等。

7.《二水记》。中纳言鹫尾隆康(1485—1533)的日记,现存永正元年(1504)至大永元年(1521)及大永五年、六年部分。书中记录了御乐、月次和歌会、舞御览、御法乐、御神乐、往生讲、催马乐习礼、猿乐和田乐等音乐活动。

8.《言继卿记》。内藏头山科言继(1507—1579)的日记,始于大永七年(1527),讫于天正四年(1576)。作者是山科言国之孙。书中记录了战国时期五十年间御乐、御乐习礼、踏歌节会、御神乐、御忏法讲、御神乐、御法乐和乐稽古等音乐活动。

9.《通兄公记》。右大臣久我通兄(1709—1761)的日记,今存篇章始于享保九年(1723),终于宝历十一年(1761)。书中记录了江户时期近四十年的御乐、舞乐御览、御游、和歌御会、御合奏、踏歌节会、御神乐、御忏法讲和御法乐等音乐活动。

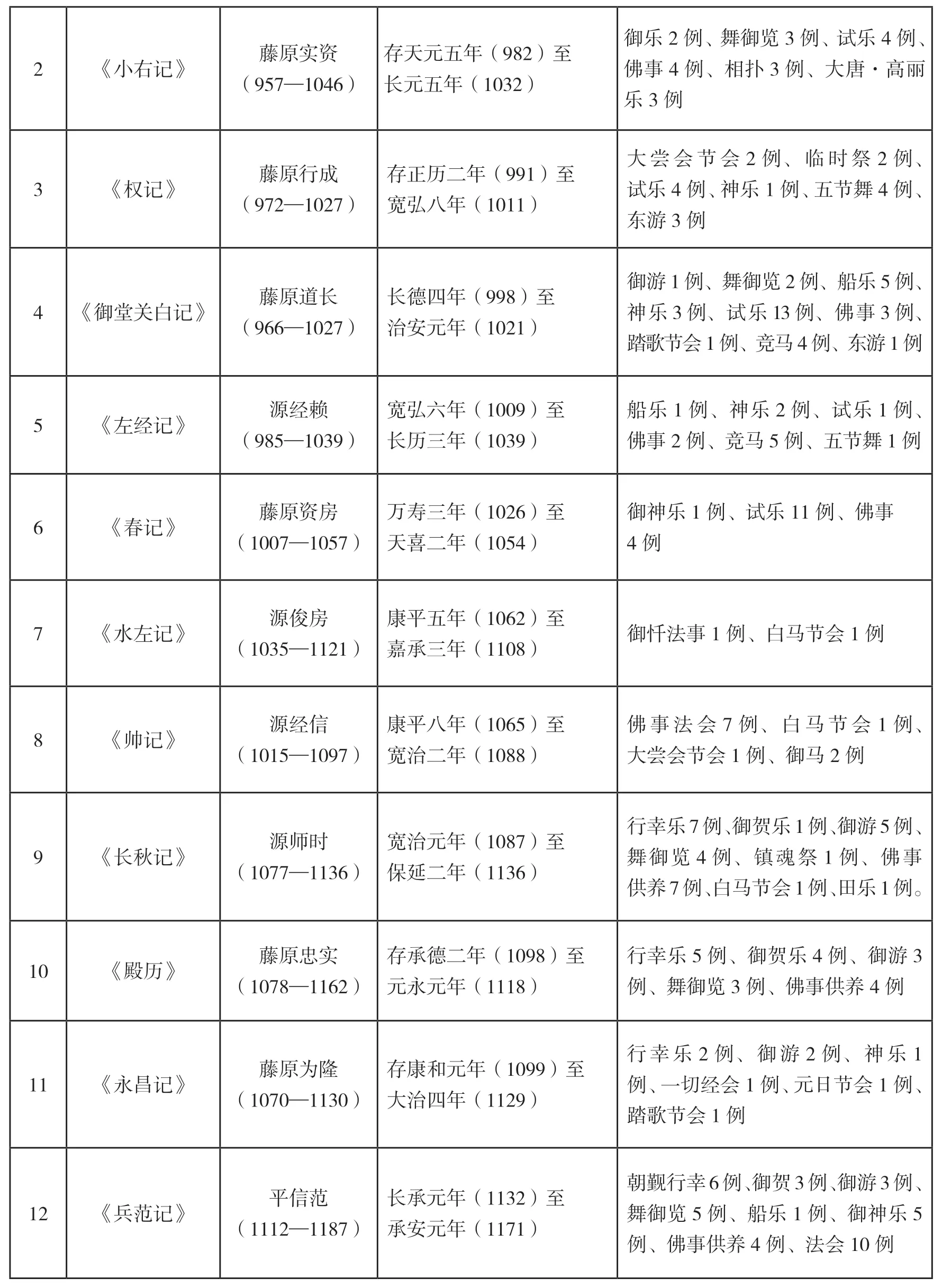

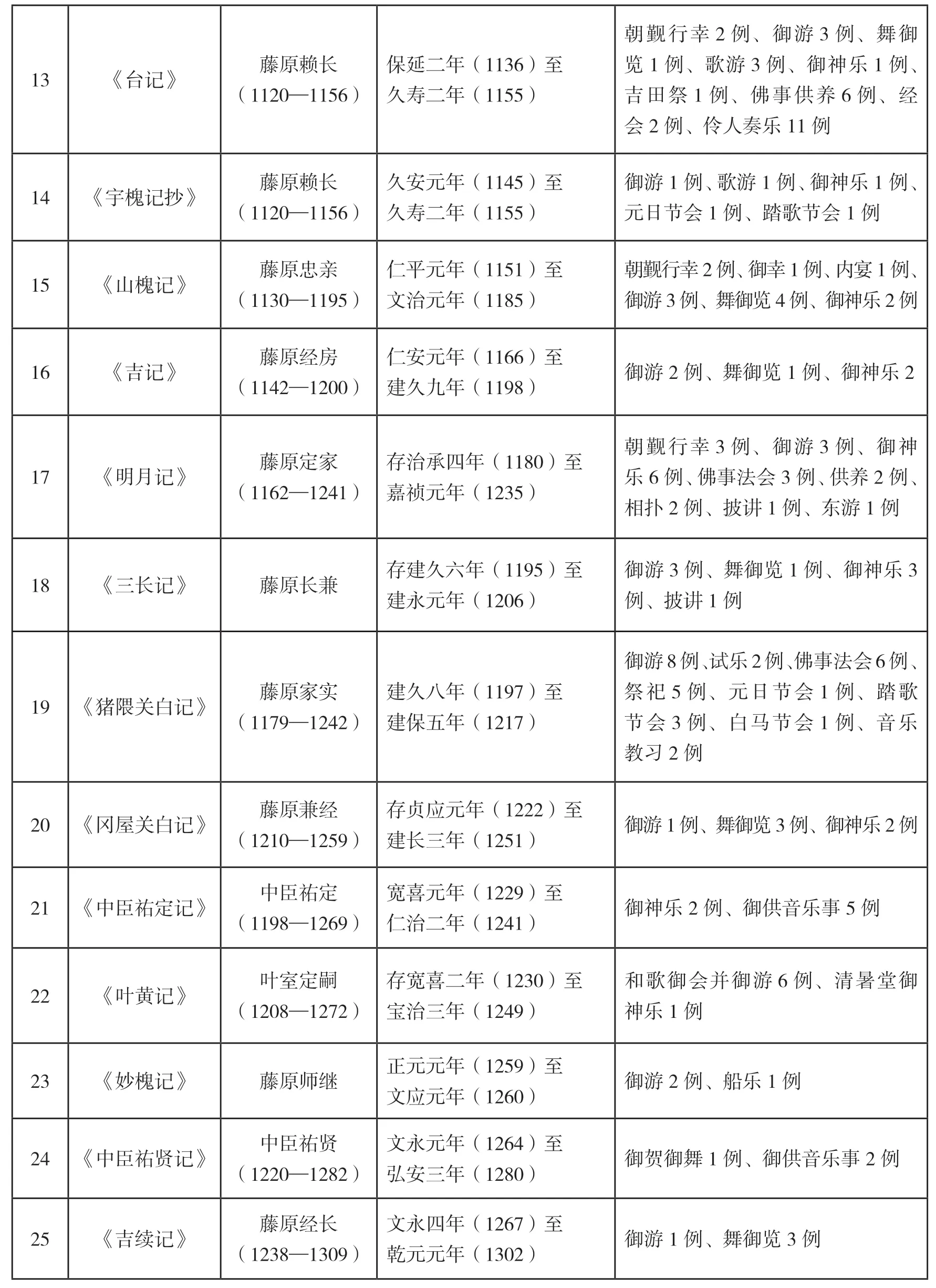

除以上9种日记外,以下48种日本记录也包含较多音乐内容:

表1

续表

续表

续表

续表

以上文献大都编入《大日本古记录》《史料大成》《史料纂集》等丛书,有排印本。它们在时间上相对集中,前后相续,反映了自延长八年(930)至宝历十一年(1761)这八百三十年日本音乐的面貌。其内容则与当时的朝仪、时务、宴飨、内庭活动、寺社活动相联系,生动展示了平安时期至江户时期日本宫廷音乐的生存状态。

二、日本古记录中的仪式音乐

见于日本古记录的音乐活动,半数与仪式有关。比如《西宫记》,作为现存最早的一部由私人撰写的仪式之书,记录了平安时期36年间的种种仪式事件,包括院政、朝仪朝政、年中行事、寺社佛事神事、祭祀祓禊、天灾地变、庄园事项等。其他记录也大致如此:重视相关活动的完整过程,所以留下了一大批以仪式为背景的音乐史料。这些音乐可归入以下几种仪式活动:

(一)节会活动。节会活动俗称“年中行事”,适合用日记体来作记录。记录表明:节会活动有设乐的常例。如《园太历》卷5说:“于节会立乐者古来连绵之例,左右各二曲或三曲欤。”④〔日〕洞院公资《园太历》卷5“延文元年(1356)正月”,载《史料纂集》,续群书类丛完成会1970—1973年,第102—107页。又《宇槐记抄》说:“节会存例,恒例奏立乐,左右各二曲。”⑤〔日〕藤原赖长撰,〔日〕三条西公条抄《宇槐记抄》“久安四年(1148)正月一日”,见《台记》第3册,载《增补史料大成》,临川书店1965年版,第174页。在正月一日举行的节会活动中,有“发歌笛”“立乐”等环节;在正月七日举行的白马节会中,有乐人发乐、舞姬献舞等环节。每会皆要演奏左方、右方乐曲共四至五曲。

从史料比重看,古代日本人最重视正月十六日的踏歌节会和七月七日的七夕节会。比如《西宫记》卷2“踏歌事”⑥〔日〕源高明《西宫记》,载《故实丛书》,明治图书出版社1993年版,第58—60页。详细记述了踏歌前后的仪式过程:正月八日,申定踏歌之事;九日,备办踏歌调乐及酒肴;十四日,打七丈幄于中院,备办仪仗、宴飨和装束;十五日,在中院试乐;十六日,按仪程举行踏歌节会。踏歌时要演奏左方、右方各二曲或三曲,常用的曲目有【万岁乐】【太平乐】【延喜乐】【贺殿】【地久】【长保乐】。

七夕节会的音乐活动主要分两处举行:一是在寺院举行七夕法乐。其时需使用多种仪式器物,比如献祭用的“草花”瓶,每次数量不等,少则五六瓶,多则五六十瓶;又如唐绘屏风,有时五六幅,有时十几幅。二是在宫廷举行七夕御乐,期间有诗歌会,所咏内容与七夕相关。在这两种七夕节会中,都要演奏七支盘涉调乐曲或平调乐曲,使用笙、筚篥、笛、琵琶、筝、鞨鼓、大鼓等乐器。

(二)寺院佛事活动,主要有供养、讲唱、法会等三类活动。

其一,供养:这是一种献祭仪式,包括一切经供养、法华供养、弥陀供养、十种供养等项目。《御堂关白记》记载说:“大般若供养事定。初乐所,各为舞三,参内。”⑦〔日〕藤原道长《御堂关白记》“宽弘元年(1004)十一月二十日”,载《大日本古记录》,岩波书店1952年版,第118页。《台记》卷2记载说:“新院幸法胜、成胜两寺,余供养,音乐可叙位云云。”⑧〔日〕藤原赖长《台记》“康治元年(1142)正月九日”,载《增补史料大成》第1册,第59页。可见音乐是供养仪式的必要组成部分。事实上,在关于供养的记录中,总是记有乐人、乐器、乐舞、演奏过程等事项。

其二,讲唱:这是面向僧俗的宣教活动,主要有往生讲、弥陀讲、舍利讲、八讲、地藏讲、三宝院天神讲、御忏法讲、法事讲等项目。其中也有较强的音乐成分。比如《实躬卿记》载:“今夜于念佛堂有往生讲事,平调云云。寺僧读式,所作人春宫大夫(大鼓)、权大纳言(琵琶)、权中纳言(同)、帘中(筝)、左卫门督(笙)、前大纳言(钲鼓)、高仓前宰相(鞨鼓)、有通朝臣(笛)、宗经朝臣(同),各净衣,乐人一人于地下奏筚篥云云。”⑨〔日〕藤原实躬《实躬卿记》“弘安八年(1285)十月十八日”,载《大日本古记录》,第67页。又如《二水记》载:“参进读舍利讲式,一段之后【五常乐急】,三段之后【太平乐急】,五段之后【庆德】,此后回向伽陀了。”⑩〔日〕鹫尾隆康《翻刻二水记》“永正十七年(1520)润六月六日”,中世日记研究会校录,第44页。可见在讲唱活动中,寺僧讲读和器乐演奏总是交替进行的。

其三,法会:即法事活动,包括御斋会、释迦会、舍利会、万灯会、仁王会、一切经会、放生会、大乘会、法花会等名目。其中一切经会、放生会通常在每年三月三日和八月十五日举行,大乘会、法花会通常开始于每年十月二十四日和十二月十九日。这些法事活动都循用一定的程序规则。如《春记》记仁王会说:“其仪如大法会,赞众、梵音、锡杖等皆如例。”⑪〔日〕藤原资房《春记》“永承三年(1048)五月七日”,载《增补史料大成》第7册,第336—337页。《中右记》记一切经会说:“迎导师呪愿、呗、散花、梵音、锡杖,法会次第如常。”⑫〔日〕藤原宗忠《中右记》第二“长治元年(1104)三月三日”,载《增补史料大成》第10册,第339—340页。佛教法事活动的程序往往用音乐来节制。如《殿历》载:“众僧参会,左、右方相分乐人,向僧有乐。次次事大略五十御贺度同:舞六(【万岁乐】【贺殿】【龙王】【地久】【延喜乐】【纳苏利】),有行香,余立之,赞众,梵音,择杖,舞乐。”⑬〔日〕藤原忠实《殿历》“天永三年(1112)四月二十五日”,载《大日本古记录》第13册,第226页。这段话表明:在佛教法事活动中,要实行讲读、论议、伽陀、呗赞、伎乐的分工与穿插,也就是把音乐与仪式紧密结合起来。

(三)祭祀活动。日本古记录所记载的祭祀活动有大尝祭、镇魂祭、临时祭、吉田祭、社祭、春日祭等。这些活动同样讲究音乐仪节。如《长秋记》载大治二年(1127)十一月十六日“镇魂祭”:“始神乐,才琴笛许也。神官唱一二曲。一人进御棚前,魂结御杯,于供神物棚下众舞……次倭舞,其仪暗不见,才闻妙曲声许,其曲如田乐笛。”⑭〔日〕源师时《长秋记》第一,《增补史料大成》第16册,第209页。又如《猪隈关白记》载正治二年(1200)二月四日“春日祭”:“次东游(舞人于庭中舞之),此间及秉烛。次给舞人已下禄……此间舞人上十列于西。次东驰了。次舞人、陪从着座……次童舞二曲,【万岁乐】(六人)。次【贺殿】(六人)。”⑮〔日〕藤原家实《猪隈关白记》第二,载《大日本古记录》,第74—76页。记录表明,祭祀时常用的音乐品种有神乐、东游以及群舞。比如《西宫记》卷6“里书”载临时祭中有“御神乐事”“神乐如常”⑯《西宫记》卷6,第244页。;《中右记》载“大尝会是天武天皇二年十二月丙戌始,但此御神乐”⑰《中右记》第三,第427页。。又如在行幸贺茂社的活动中,有“东游、神乐”,又有“高丽、唐各二曲”⑱〔日〕藤原行成《权记》第一“长保五年(1003)三月二十六日”,载《增补史料大成》第4册,第285页。;到“夜渐深后东游了”,还有“舞乐”和“神乐”。⑲〔日〕藤原定家《明月记》第一“元久元年(1204)十一月十三日”,国书刊行会1970年版,第388页。神乐和东游是日本的传统歌舞。神乐使用拍子、和琴、笛、筚篥等乐器,演奏【榊】【韩神】【荐枕】【筱波】【千岁】【早哥】【星】【朝仓】【其驹】等曲目。东游本是日本东部地区的神事歌舞,包括【骏河舞】【求子舞】和咒术舞,常常用于春秋两季的皇灵祭。神乐、东游在祭祀活动中扮演重要角色,意味着日本仪式音乐是以本土文化为基础建立起来的;或者说,外来音乐多用于节会宴乐和佛教法事,本土音乐则多用于传统祭祀。这里隐含的原则,和中国古来的祭祀传统是一致的。《左传•僖公十年》说“神不歆非类,民不祀非族”⑳阮元校刻《十三经注疏》,中华书局1980年影印版,第1801页。,《国语•鲁语》说“非是族也,不在祀典”㉑《国语》卷4,上海古籍出版社1998年版,第166页。。日本古代祭祀也是这样:讲究献祭者与受祭者在血缘上的钩连,因而把本土音乐作为具有宗族意义的祭祀媒介。

三、日本古记录中的皇家音乐

日本古记录大都出自公卿之手,所以以宫廷事务——特别是皇家事务——为记录的中心。从音乐角度看,主要记录了御游、御乐、舞御览等三项活动。

(一)御游,即随皇帝出游。多在节庆日举行,有祭祀、御幸、御贺、朝觐行幸、和歌御会等名目。《中右记》记其程序云:“召御游具(殿上人五位益送);召殿上人(管弦人四人),令候公卿座末;次御游。”㉒同注⑰,第439页。也就是说,御游有三大步骤:其一是放置器具,包括乐器;其二是召集乐人,安排他们的位置和乐器;其三是进入表演。许多文献记录了其中的细节。

关于置御游具的记录,以《玉叶》所记较详。此书承安元年(1171)正月三日记“次置御游具”,注云:“先笛箱置隆季前,次琵琶置余前,次筝置左大将前,次和琴置忠亲前。”又安元元年(1175)正月四日记“五位殿上人等持参御游具”,注云:“先御笛,筥盖纳笛、笙、筚篥等。次琵琶置余前,次筝置左大将前。”㉓〔日〕九条兼实《玉叶》第1、3册,载《图书寮丛刊》,宫内厅书陵部1994—2007年版,第243、145页。又文治三年(1187)十一月八日记“五位殿上人置御游具”,注云:“先定经取笛筥盖,令笛筥盖令置庇长押上。便以同人取笛,给隆忠卿。次他五位等置筝于兼雅前,置琵琶于实宗前,置和琴于实家前。”㉔参见注㉓第一册,第176—177页。由此看来,所谓置御游具,并不是简单地摆放御游所使用的乐器,而是要通过先笛、次筝、次琵琶、次和琴的顺序,为御游活动建立仪式氛围。

关于御游召人,《玉叶》承安元年正月三日亦有记载,云:“御游召人:拍子(资贤卿)、琵琶(余)、筝(左大将)、和琴(忠亲卿)、笛(实国、成亲)、笙(隆季、重家)、筚篥(定能朝臣)、付歌(实宗朝臣、雅贤)。”㉕参见注㉓第一册,第245页。又《实躬卿记》弘安八年(1285)三月一日记:“所作人:拍子(德大寺大纳言)、付哥(宗冬朝臣)、琵琶(春宫大夫、权大纳言)、筝(左大将、洞院三位中将)、和琴(大炊御门大纳言)、笙(土御门源大纳言、左卫门督)、笛(兵部卿、花山院大纳言)、筚篥(兼行朝臣)。”㉖同注⑨,第29—31页。这几则记录说明,拍子、筝、笙、笛、琵琶、和琴、筚篥是御游活动必备的乐器;其中笛、笙、筝、琵琶往往由两人或多人承担,是较为流行的乐器。

关于御游活动中的表演,日记说:通常采用先吕后律的顺序,奏双调或平调,选乐曲各三至四支,作歌、乐间奏。如《猪隈关白记》载:“召御游具(诸大夫役之)。次丝竹合曲(先吕,次律):笙(六条三位经家卿)、笛(新大纳言泰通卿)、筚篥(前少将忠行朝臣)、筝(无其人)、琵琶(修理大夫定辅卿)、和琴(前右卫门佐隆雅朝臣)、拍子(三位侍从亲能卿)、付歌(左中将宗国朝臣)。先吕,哥【安名尊】【席田】,乐【鸟破】、同【急】;次律,歌【伊势海】,乐【万岁乐】。”㉗《猪隈关白记》第一“正治元年(1199)六月二十二日”,第207—208页。又《经俊卿记》载:“御游所作人:拍子(右兵卫督)、付歌(宗雅)、笙(房名朝臣)、笛(二位中纳言)、琵琶(内大臣)、筝(大宫大纳言)、和琴(春日二位)。吕,歌(【安名尊】【席田】)、乐(【鸟破】);律,哥(【更衣】)、乐(【万岁乐】【五常乐急】)。”㉘〔日〕吉田经俊《经俊卿记》“宝治元年(1247)十月十三日”,载《图书寮丛刊》, 1970年,第55页。有时还在吕、律前后演奏左方、右方各三至六支舞曲。这说明,御游是一项集歌、乐、舞为一体的大型活动。其中有许多“破”曲、“急”曲,是从大曲中摘遍出来行用的。

(二)御乐,即天皇所行乐。按其时间和空间特点,又称“仙洞御乐”“禁里御乐”“内里御乐”“御所御乐”“梶井殿御乐”“月次御乐”“御乐习礼”。“禁里御乐”即指在宫禁奏乐。如《教言卿记》应永十六年(1409)闰三月二十八日记:“禁里御乐。笙:花山院大纳言、宗量朝臣、经良朝臣、教丰朝臣、为秋、家秋、幸秋、敦秋;筚篥:兵部卿、季英;笛:景房、景亲、景藤;琵琶:孝继朝臣;筝:御所作、义仁亲王、实秀朝臣;鞨鼓:为秋;大鼓:景清;三鼓:家秋;钲鼓:敦秋。平调【陪胪】【甘州】【夜半乐】【五常乐序】、同【破】、同【急】【小娘子】。舞立【春庭乐】【地久】【太平乐】【狛桙】【陵王】【落尊】。”㉙〔日〕山科教言《教言卿记》第三,载《史料纂集》,1970年,第114页。这里所说的“御所作”,乃指后小松天皇的演奏;但乐器顺序,却以笙为首,而次以筚篥、笛、琵琶、筝、鞨鼓、大鼓、三鼓、钲鼓。所用乐曲以【五常乐】最特殊:除序曲外,兼有其破曲、急曲。御乐的参加者有天皇,有公卿,也有为秋、家秋、幸秋、敦秋等乐人。每次御乐轮番演奏不同的宫调,每调有六、七支乐曲。部分御乐活动有“舞立”,表演左方、右方各三支舞曲。如《教言卿记》应永十六年(1409)六月五日记载:“有乐,孝继朝臣、为秋、景亲、幸秋。一越调:【贺殿破】、同【急】【北庭乐】【十天乐】【武德乐】。”㉚同注㉙,第143页。《言国卿记》文明八年(1474)四月九日记载:“今日平调:【万岁乐】【春杨柳】【小娘子】【太平乐急】【老君子】【林歌】,吹了。”㉛〔日〕山科言国《言国卿记》第二,载《史料纂集》,1977—1995年,第81页。“同【破】”“同【急】”,意为前一曲(【五常乐】【贺殿】等)之破曲或急曲;“今平调”,则是说在平调、双调、黄钟调、太食调、盘涉调、一越调中,每次御乐选用一调,今次选用平调。

准确地说,御乐是天皇的器乐玩赏活动。所以要用较豪华的乐器。例如《通兄公记》延享二年(1745)十二月十五日记载:“御笛二管(横笛一管、高丽笛一管等纳二管之筒,纳袋,纳黑漆筥)、御筝一弦(纳袋,纳黑漆筥)、御琵琶一面(纳袋,纳黑漆筥)等。”㉜〔日〕久我通兄《通兄公记》第七,载《史料纂集》,1991—2008年,第220页。这些乐器都是外交所得珍品。《园太历》延文元年(1356)十一月十六日则记录了“主上御琵琶”的次第,云:“次头藏人取御比巴(建长玄上)参进,置御座前。次六位藏人取他琵琶,置御师匠座前(兼储鬼间)。次主上令调御琵琶御(如法付御,初学之时,师匠调之;有例)。次御师匠同调之。次令弹七拨御(御师匠相共弹之)。次奉授【万岁乐】三句(建长、文永等如此,但建久奉授风香调,拨合云云)。次令置御琵琶给。次初役人参进,取御琵琶置本所。次御师匠退出。”㉝《园太历》卷5,第256—257页。这里说的“御琵琶”的过程,其实是把玩琵琶的过程。

作为皇室文化生活的一部分,御乐又称“御合奏”,亦即由当值乐人在御前演奏乐曲。比如《通兄公记》享保十一年(1726)二月二十八日记:“依番候,候之间有御合奏。予参于御前。黄钟调:音取、【喜春乐破】【桃李花】(一二帖)、【越天乐】(残乐三反)、【海清乐】【拾翠乐急】【鸟急】(残乐三反)、【青海波】【千秋乐】。盘涉调:音取、【采桑老】【苏合急】【竹林乐】【轮台】(残乐三反)、【青海波】【越天乐】等也。”又享保十一年(1726)八月二十二日记:“午克参内。未克许召御前,有御合奏,盘涉调、太食调、一越调等如例。”㉞《通兄公记》第一,第114、149页。这就是说,御乐的音乐内容很丰富,每次要演奏多个调式的乐曲。

(三)舞御览,即天皇观赏乐舞,包括“舞御览”(观成人舞)和“童舞御览”(观少年舞),往往有较大规模。比如《玉叶》承安元年四月十二日记“内里舞御览”㉟参见注㉓第1册,第274—276页。,其舞人有左方【万岁乐】六人、【打球乐】四人、【散手】一人、【苏合】四人、【大平乐】二人、【还城乐】一人、【拔头】一人、【陵王】一人,共20人;有右方【延喜乐】六人、【狛鉾】四人、【贵德】一人、【新鸟苏】四人、【新靺鞨】六人、【昆仑】六人、【林歌】六人、【纳苏利】二人,共35人。又记童舞,为左方【五常乐】四人、【太平乐】四人、【甘洲】四人、【拔头】一人、【陵王】一人,共14人;右方【地久】四人、【古鸟苏】四人、【皇仁】四人、【林歌】四人、【纳苏利】二人,共18人。这说明,其时宫廷有成人、少年两支常规舞队。

实际上,舞御览是对仪式舞的检阅。因此,关于舞御览的记录,对舞蹈的乐、器、工、衣都很注意。比如《玉叶》安元二年正月二十三日“法皇始览御贺舞”载:“舞(舞人皆浅履)。左【万岁乐】(余不参之前舞了)、【太平乐】(舞人皆带剑,入自西中门,取桙如恒,右袒)、【胡饮酒】(无答舞。源大纳言定房卿息,九岁,天冠,总角,无夹形,打悬、袍、袴等如恒。其舞无失)、【青海波】(先【轮台】四人,赖实、实教、成经、清经,不带剑,袒。光近进候乐人座后,奉仕咏唱歌等。笙经家,笛泰通,筚篥定能。唱歌之后,先笙付之,次笛,次筚篥付之。次【青海波】二人,维盛、成宗,带剑,系鞋,出庭中,相替出舞,共以优美也)、【陵王】(中纳言宗家卿息,年十一,装束、天冠等如【胡饮酒】,但系鞋也。定能、泰通等朝臣扶持之。其舞又以神妙,尤得其骨。凡两童之妙舞,一同之赏玩也)。右【地久】(余不参之前舞了)、【新鸟苏】(少将二人带剑,侍从二人不带剑,有样欤。雅贤取反古)、【敷手】【林歌】。”㊱参见注㉓第4册,第29—32页。在这份关于“御贺舞”的记录中,“乐”有【万岁乐】【太平乐】【胡饮酒】【青海波】【陵王】等左方乐,【地久】【新鸟苏】【敷手】【林歌】等右方乐;“器”有笙、笛、筚篥和剑、桙;“工”有源大纳言定房之子、中纳言宗家之子以及经家、泰通、定能等乐工,维盛、成宗、赖实、实教、成经、清经等舞人;“衣”有舞人之浅履、袍、袴、天冠。其记录方式颇似唐代的乐令。按唐代法律有律、令、格、式四种表达方式,“令以设范立制”。《隋书》卷15“音乐志”说:“大业中,炀帝乃定清乐、西凉、龟兹、天竺、康国、疏勒、安国、高丽、礼毕,以为九部。乐、器、工、衣创造既成,大备于兹矣。”《宋史》卷126“乐志”说:“唐定乐令,惟著器服之名。”㊲《隋书》中华书局1973年版,第377页;《宋史》中华书局1977年版,第2939页。如果说乐令就是对于“乐器工衣”这种“器服”制度的规定㊳参见〔日〕仁井田升《唐令拾遗》,粟劲等编译,长春出版社1989年版。,那么,唐代的乐令传统在日本古记录中得到了延续。

四、日本古记录中的音乐传习

日本古记录所涉及的音乐品种、音乐事项很多,无法一一缕述。不过有以下三项,涉及日本宫廷所进行的音乐传习,值得探讨。

(一)试乐,即在举行仪式活动前进行乐舞演习。平安时期,试乐多用于御贺、临时祭等朝仪活动。比如《殿历》天仁二年(1109)三月十三日记临时祭试乐:“今日依物忌不出行,临时祭试乐也。”又天永三年(1112)三月十五日记御贺试乐:“后闻,有六条院御贺之有试乐云云。”㊴《殿历》第3册,第14页;第13册,第212页。在古记录中,较多见的是御贺试乐。如《西宫记》承平四年(934)三月二十四日记“中宫御贺试乐”,云:“天皇御仁寿殿览其仪雨,王卿候,内藏给王卿酒肴,童舞(【春莺啭】四人,【万岁乐】四人,【散手】【皇麞】【龙王】,次【纳苏理】,次【喜春乐】),王卿以下乐人给禄。”㊵《西宫记》卷12,第195页。这是说在仁寿殿试乐,试乐时安排酒宴,试的是“仪雨”之乐。所试之乐由童子表演,演奏了七支乐舞曲。试乐之后向乐人给禄,其中有匹绢。由此可见,试乐是对仪式乐舞的彩排和演练,是一项严肃的活动。

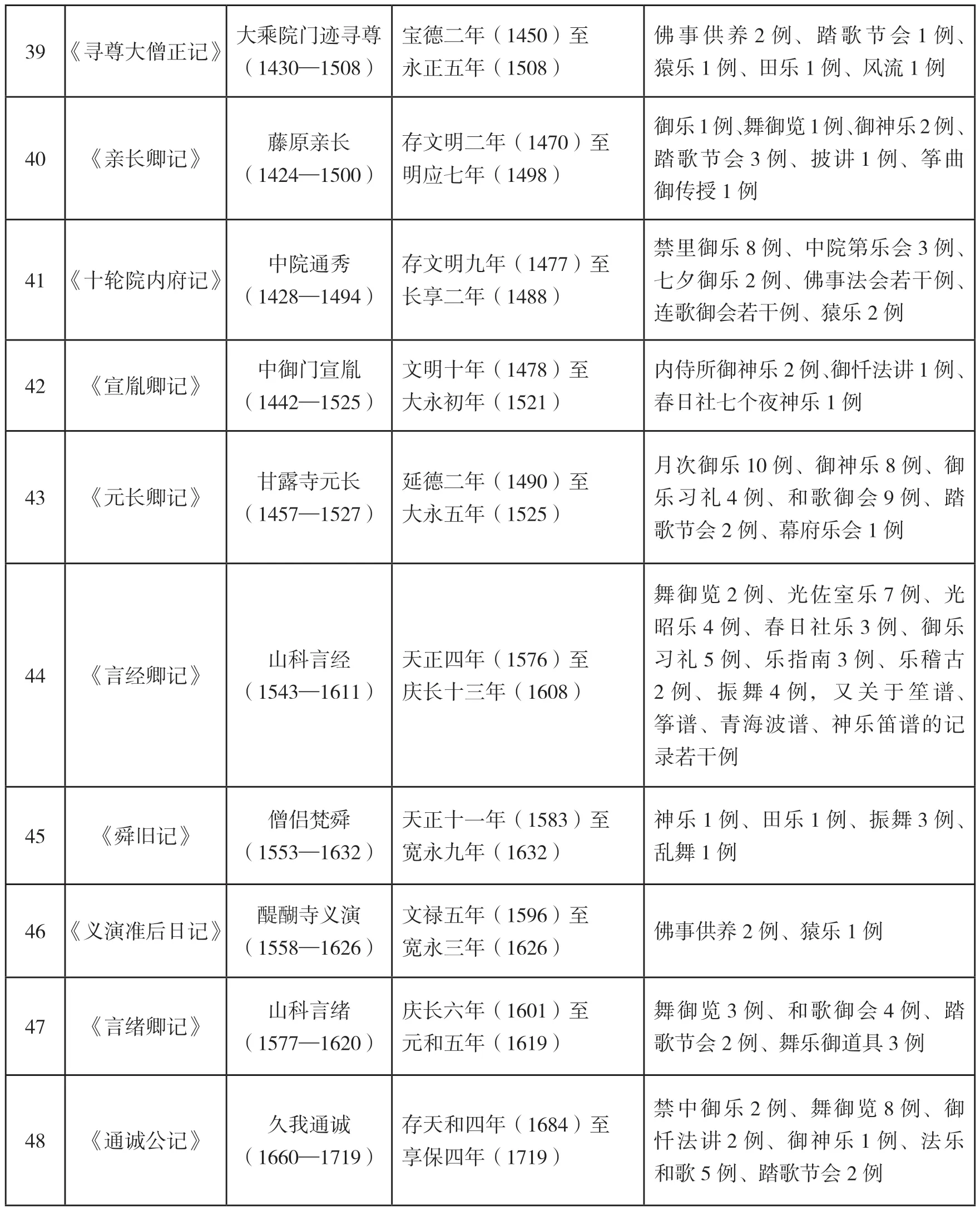

安元二年(1176)二月二十一日,《玉叶》作者对御贺试乐作了详细记录㊶同注㊱,第72—86页。,描述了围绕试乐而进行的种种活动,包括佛事讽诵、器乐演奏、舞蹈表演、朗咏、歌唱、剑舞。日记说:试乐活动在乐屋周围展开,使用大鼓、钲鼓、鞨鼓、拍子、笛、笙、筚篥、琵琶、筝等乐器,演出了【万岁乐】【地久】【春莺啭】【古鸟苏】【胡饮酒】【陵王】【轮台】【青海波】【太平乐】【皇仁】等十大舞曲。其中左方舞曲呈现为大曲结构:

表2

事实上,在这篇长达九千字的日记中,不仅记录了大曲歌舞的结构,记录了乐、器、工、衣,而且详细记录了乐舞人的行列、位置、进退。这就说明,试乐是一项重要的仪式活动,记录的意义是固化这一规范。

(二)临时乐,即在法定节庆日之外临时行用仪式乐。这是多见于平安时期的音乐活动,性质接近于试乐。关于临时乐的记录,较早见于《西宫记》康保三年(966)十月七日“临时乐”条㊷《西宫记》卷8“宴游”,第52—53页。,较晚见于《玉叶》安元二年(1176)三月十六日“内里临时乐”条㊸同注㊱,第123—125页。。这两篇日记都记录了召公卿及乐人、参入音声、演奏舞曲、退出音声等项目,显示了临时乐的规模。其中安元二年三月十六日的记录有一点特殊:由于“内里临时乐”是“依康和四年三月廿四日例被行之”的,因此,记录常常提到康和四年的陈例。比如在“参入音声”时说:“【春庭乐】,康和四年例也。彼度先有议,依合时声,被用双调曲也。”又在演奏【皇帝】至【纳苏利】十大舞曲后注云:“总十,是康和例也。”又在其后说:“今日无御游,康和例也,他临时乐事有御游。”由此可见,临时乐也是一种仪式乐,或者说是对仪式乐的演习。考虑到这段记录也在对比的意义上提到试乐——例如在舞人、乐人自乐屋出于庭中时说“行列如去御贺试乐”,又在篇末说“御装束仪如去试乐日”——可以进一步判断,临时乐和试乐有相似性,即分别在“临时”和“试”的名义下对音乐仪制加以复习和展示。

值得一提的是,《玉叶》所说“康和四年三月廿四日例”,在《中右记》中得到了详细记载。该书当日记云:“今日御览临时乐(御贺遗味也)。”可见这天演出的同样是临时乐,而原型是御贺之乐。日记又说,这次临时乐有很大规模:按祭仪布置钟鼓仪仗和座位,参加者有公卿、左右大臣、诸大纳言、诸中纳言、诸宰相中将等,由藏人头主持。其主要节次有四:其一入场,吹调子(双调),以【春庭乐】为参入音声,装束整齐的乐人舞人列队进入乐屋。其二奏乐,先向乐屋发种种乱声,次吹调子奏舞曲,由16人表演左方舞【皇帝】、右方舞【退宿德】、左方舞【打球乐】。其三歌舞联演,奏【归德】【北庭乐】【昆仑八仙】【拔头】【纳苏利】等乐曲。其四退场,奏退出音声【长庆子】。康和四年以后,许多古记录提到这一番操演,说明临时乐有两重意义:对于天皇和百官,它是宫廷仪式;对于表演者,它是一次乐舞教习。

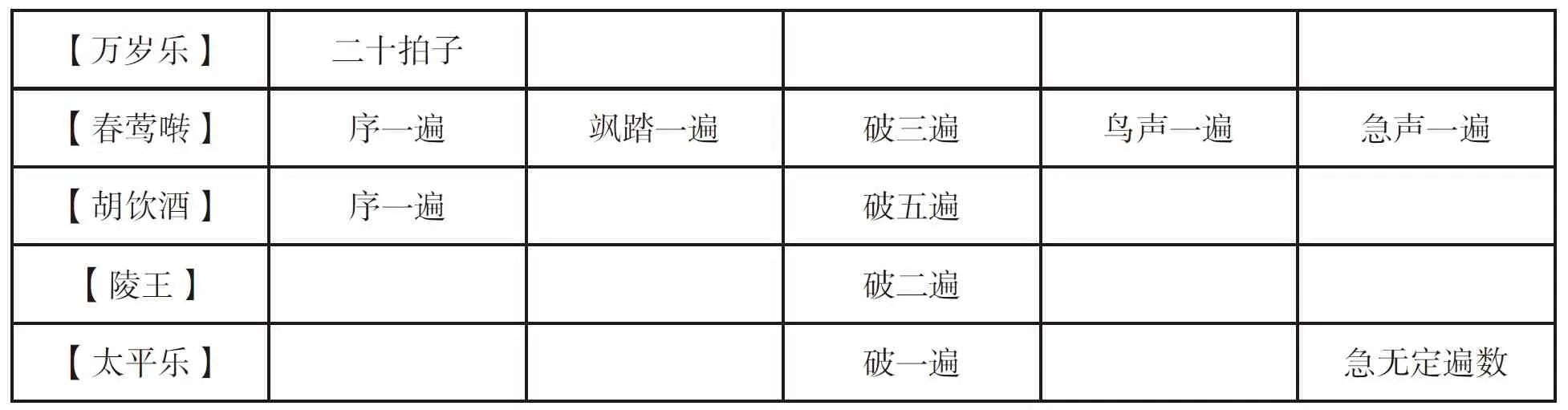

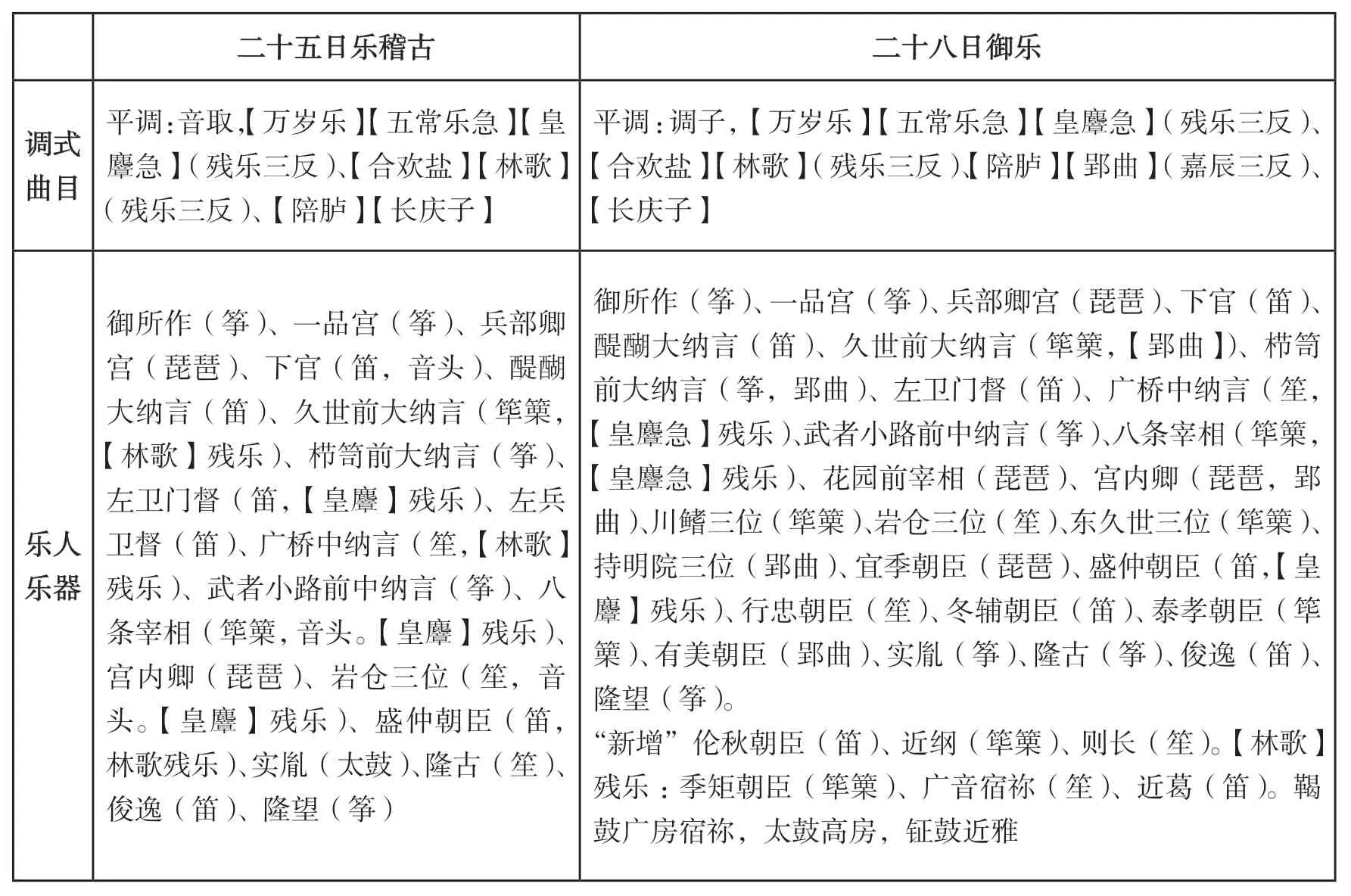

(三)乐稽古,即用演习的方式进行乐舞考订。按考订内容,有“宫御方御稽古”“御乐御稽古”“重日乐稽古”“御游御稽古”等名目,以及“双调乐稽古”“盘涉调乐稽古”“平调乐稽古”“黄钟调乐稽古”“一越调乐稽古”等名目。除此之外,既可以对单支曲目【万岁乐】【万秋乐】【五常乐】【高丽曲】等分别稽古,又可以对琵琶、笙等乐器分别稽古,还可以对催马乐、朗咏、早歌等音乐品种分别稽古。比如《看闻日记》应永二十三年(1416)二月十九日记:“御乐了有杯酌,夜召源宰相、予,音曲令稽古,催马乐、朗咏、早歌等。”又应永二十四年(1417)九月二十七日记:“双调乐九;催马乐【安名尊】【此殿】【席田】【美作】;律【伊势海】【更衣】;拍子宰相;予付歌;舞立【三台】【皇仁】等——朝夕稽古之。”又二十八日记:“早旦有乐,黄钟调曲八、朗咏习之,催马乐《蓑山》《田中井户》《难波海》等稽古之。”㊹《看闻日记》第一,第10、153页。可见乐稽古的对象是多样的,既包括外来乐,也包括本土乐。其性质与试乐相似,都是一种教习。据《通兄公记》宽保二年(1742)八月二十五日记载,当日的音乐活动“是来二十八日御游之御稽古也”。㊺《通兄公记》第六,第126—129页。这一记载提供了比较研究的空间,据此可以得出以下比较表:

表3

经比较可知:二十五日的“乐稽古”和二十八日的“御乐”,两者所用调式、曲目基本相同,乐人、乐器大致相仿而有所增加。这说明,“乐稽古”实际上就是“御乐”的预演,等于是为一场正式仪典提供了一份有待修订的草稿。

值得一提的是,二十八日御乐并不只有一次预演。据《通兄公记》记载,在其前一天——宽保二年八月二十七日——还进行了一次“御乐始御习礼”。这次活动从申末开始,到戌时结束,持续时间和二十八日相同。从内容看,也同样调动了从“御所作(筝)”到“俊逸(笛)”等乐人、乐器。这说明,日本宫廷的仪式之乐,往往要经过多次预演。这种预演既可以称作“乐稽古”,也可以称作“御习礼”。两个名称的区别在于:“乐稽古”意味着对成例的模仿和调适,“御习礼”则意味着对调适结果的操演。

五、结语

综上所述,进行日本古代音乐研究,有乐书、乐谱、史籍、日记等四种史料。其中日记习称“古记录”。在日记史料中,有70种作品,对10—18世纪日本音乐作了详细记载。它们反映了日本音乐的一个特殊方面——作为宫廷文化而生存的方面,从而揭示了日本古代音乐的一些特殊性格。

首先是作为“礼”的性格。记录表明,日本宫廷音乐的主要特点有三:一是用于仪式;二是尊重“前例”;三是讲究秩序——其实质是用音乐来实现礼仪功能。较重要的音乐仪式,除各种传统祭仪外,有节日聚会,包括踏歌会、七夕会;有佛教庆典,包括供养会、僧俗讲唱和其他法会。这些仪式大多是随着中国文化的输入,随着以礼治国思想的强化而建立起来的。公元7世纪初,圣德太子制定“冠位十二阶”和“宪法十七条”;公元8世纪初,元明天皇提出“为政之道,以礼为先”㊻《续日本纪前篇》卷4“庆云四年(707)十二月”,载《新订增补国史大系》,吉川弘文馆1963年版,第33页。。在此前后,日本的律令制也建立起来,比如大学寮以三礼为主课,雅乐寮制定关于乐工、乐曲的规制。在这一背景下,日本宫廷音乐遂成为依礼行乐的典范。宫廷音乐也因此而在“礼”的名义下记录下来。比如《殿历》元永元年(1118)十二月十五日说“今日新御愿供养习礼也……先习礼着束带”;《玉叶》承安三年(1173)十月十七日说“此日女院新御愿供养习礼也……金刚胜院习礼日……宝庄严院习礼”。㊼《殿历》第15册,第95页;《玉叶》第2册,第276—277页。这意味着,日本宫廷音乐活动,主体上是作为礼仪活动而进行的。这些活动之所以在古记录中得到不厌其详的记录,也因为它们是作为礼仪事件或礼仪规范而存在的。

其次是“唐大曲”的性格。这有两大表现:一方面,关于日本古代音乐的记录,很大程度上是关于大曲的记录;另一方面,日记所记录的音乐,在表演程序、乐曲安排上,明显表现了唐大曲的影响。关于前一方面,有两个较典型的例证:其一见于《中右记》宽治六年(1092)七月三十日所记“御览相扑”。记录说:此日“依日暮被止大曲”,天皇观览了【轮台】【青海波】【王仁】【太平乐】【新摩鞨】【散手】等大曲。其二见于《园太历》延文四年(1359)九月十五日所记“内里御乐”。记录有云“【万秋乐】序三帖如例,自五帖半帖上大曲吹,末序大鼓一说等凡欤”,云云。㊽《园太历》卷6,第300页。关于后一方面,则有三种表象:其一,在仪式过程中,表现为某种固定程序:先吹调子,次发乱声,再由左、右乐舞行事,最后奏退出音声。其二,在一组乐曲中,对大曲的序、破、急结构表现出充分的尊重。其三,在一套乐舞节目中,表现为左方(唐乐系统,包括天竺乐、林邑乐)、右方(高丽乐系统,包括渤海乐)的均衡搭配。《教言卿记》应永十五年(1408)十二月十四日记“御忏法讲”,云“盘涉调:【采桑老】,【苏合】序,同三帖,同【破】,【急】,【轮台】,【青海波】,【竹林乐】,【千秋乐】”。㊾《教言卿记》第三,第48—49页。这里提到的9支乐曲,都是大曲。其中【苏合】一曲,则是由【苏合序】【苏合序】三帖、【苏合破】【苏合急】组成的。这种组合明显保留了唐大曲以序、破、急为结构骨干的原貌。至于左方、右方的搭配,则在“舞六”制度中得到体现。比如《殿历》天永元年(1110)三月三日记一切经供养,有云“舞六(左:【春莺转】【苏莫者】【拔头】;右:【新鸟苏】【苏志麻】【纳苏利】)”云;次日记花供养,有云“舞六(左:【采桑老】【桃柳花】【龙王】;右:【新摩河】【林贺】【昆仑八仙】)”,云云。㊿《殿历》第3册,第78页。我们知道,唐大曲实际上是在中外音乐相交融的情况下形成的音乐品种,具有结构有序但复杂多样的特质。[51]参见王小盾《唐大曲及其基本结构类型》,载《中国音乐学》1988年第2期。日本宫廷音乐的各种组合方式,事实上都体现了这种特质。

第三个性格在古代日本人的心目中,音乐不仅代表了一种精神文明,而且代表了一种物质文明。对音乐活动的记录,往往被看作对文明成果的记录,因而既注意记录乐、器、工、衣等物质表现,又注意记录对这些成果进行完整展示的过程。关于乐和乐人的记录,有“乐目录”“乐人”之说。比如《看闻日记》应永二十七年(1420)四月廿四日记录“御忏法讲结愿”,乃用“委细记之”之法记录:先是记录御忏法初日所用盘涉调9曲,然后逐一记录前左大臣(琵琶)等17名堂上乐人和景房(笛)等20名地下乐人,并眉批“一、乐目录,二、乐人”字样。[52]《看闻日记》第二,第35—36页。这类记录在《看闻日记》中很多见,说明在仪式项目之外,古记录有两个重要的关注点:一是曲调资源,二是乐人分工。除“乐目录”和“乐人”外,《看闻日记》的记录还有两个特点:一是详述每位乐人所用的笙、筚篥、笛、琵琶、筝、鞨鼓、大鼓等乐器;二是完整记录御忏法讲初日、中日、结愿日三个时段的展演过程。前文说到,“御乐”等器乐玩赏活动,已表现出以乐器为珍贵之物的观念。以下关于授乐仪式的记录则说明,在贵族之间进行乐器传习,是一件非常郑重的事情:

《园太历》延文三年(1358)八月二十一日记忠季可果琵琶灌顶仪式:“忠季依召参进,入南面。……次上皇令进立,正面中央板敷给,御拜妙音天。忠季同进立御后方,同时奉礼之。上皇御蹲居,御启请可授其曲于忠季之由。次御复座,次忠季复座。次上皇被披置御本谱,令取御琵琶给忠季,同取琵琶以被授下秘曲。传受已毕,令置御琵琶给予,同置之。次依御目参进御前,被下御谱,忠季给之顶戴,即怀中复座。次起座,出南面厢,退入东方,取御琵琶(花梨木甲入赤地锦袋,拟御赠物者也,中将实纲朝臣相储传之),经本路归,参进踞御前,取直御琵琶置之,左回退下,次入御。”[53]同注㊽,第55—56页。

由此可见,在古代日本人心目中,乐器有其神圣色彩。实际上,不光乐器,曲调资源、展演过程和乐人,也被看作日本宫廷仪式的重要元素。

总而言之,在古代日本,有雅、俗两个音乐世界。古记录所表现的主要是雅乐的世界。这种音乐既是礼的工具,用以划分社会等级;又是文明的象征,用于定期展演;还是文化奢侈品,在特定人群中传承。正因为这样,文化官员用虔诚的态度对它们作了详细记录。

由于篇幅限制,本文只讨论了日本古记录音乐史料的吉光片羽。实际上,只要稍作引申,便可以发现,其中尚有许多胜义。比如:(一)日本仪式音乐有何特质——它配合哪些仪式?有哪些区别于中国和汉字文化区其他国家的特点?(二)日本皇室同佛教的关系如何——佛教在皇室文化生活中占有什么地位?寺院的作用是什么?(三)对日本宫廷生活有何意义——为什么长期保持左方、右方之别?哪些仪式对哪一方有所偏重?(四)“付歌”这一声乐术语是如何产生的,或者说,声乐在日本宫廷音乐中的地位如何?(五)中国的音乐制度对日本有哪些影响?(六)如何理解音乐古记录的性质和意义——它们是“例”的代表?是演习的教本?还是固化音乐制度的方式?这些问题表明,日本古记录音乐史料研究,乃有广阔的前景。