知识背景与夏志清《中国现代小说史》写作风格的生成

2019-11-20孙连五

摘 要:夏志清的现代中国小说研究,不论是研究方法还是研究视野都得益于其西洋文学知识体系。一方面,从研究方法来看,夏志清私淑英国批评家利维斯的“道德批评”,又取法以布鲁克斯为代表的美国新批评,他对中国现代文学的评价标准也来自对英美文学批评的借鉴。另一方面,夏志清广泛涉猎西方文学,建立了良好的文学感觉和独特的审美趣味,凭借阅读体验建构了一个中西文学比较体系,将中国现代文学纳入世界文学视野之中。本文将从三个方面探究夏志清西洋文学知识体系的建构过程及其对《中国现代小说史》写作风格的影响。

关键词:夏志清;《中国现代小说史》;知识背景;写作风格

1950年代初,夏志清获得耶鲁大学英国文学博士学位后,便转向了中国文学研究。他的现代中国小说研究肇始于1952年,其研究成果《中国现代小说史》直到1961年才出版。正所谓“十年磨一剑”,夏志清的研究并非一帆风顺,尤其是在小说史的写作过程中遭遇了很多困难。在1953年致兄长夏济安的信中夏志清谈道:“半年来长短篇小说读了不少,现在想把当时随读随写的笔记感想组织起来写成个chapter。写起来很难讨好,因为事实上很难引起美国读者对中国作家的兴趣的,除非你有Edmund Wilson的笔法,把一本冷门的书介绍得津津有味。但Wilson的方法,用在中国作家(身)上,我觉得有些不诚实。”{1}可见,夏志清对于撰写一部小说史的信心并不足。一方面,在他看来,相比西方文学,现代中国文学的成绩乏善可陈。另一方面,他还没有找到一种适宜的文学史写作方法。他所提到的埃德蒙·威尔逊(Edmund Wilson,1895—1972)在西方被公认为“文笔漂亮,描述生动”,其代表作《阿克瑟尔的城堡》(Axels Castle)、《到芬兰车站》(To the Finland)风格独具,在西方影响深远。正因如此,夏志清才发出了一番感慨。{2}到了1959年,他在信中又谈及:“我的书题名《中国现代小说史》(A History of Modern Chinese Fiction),只是把我所看到小说家重新整理讨论一下而已。二三年来,一直注重style,内容见解方面都无从重新考虑,批评态度一般讲来,也比较宽和,所以不能算是一本理想的书。”{1}可以说,从1953年到1959年,夏志清对小说史书稿进行了多次修改,但他对现代中国文学的总体看法实际上并未发生实质的改变,反倒是“style”问题令他百般苦恼。对夏志清而言,写出一部像《阿克瑟尔的城堡》那般叫座又叫好的著作,才是他的雄心所在。经过几年的摸索與实践,夏志清最终确立了自己的写作风格,其文学史风格具有怎样的特点?这种风格又是怎样形成的呢?

在我看来,夏志清的小说史写作风格的形成,主要与他的知识背景有关。夏氏于1942年毕业于沪江大学英文系,1947年赴美留学,在耶鲁大学获得英国文学硕士、博士学位。可以说,他的西洋文学专业背景对于其后来转向中国文学研究产生了至关重要的影响。具体来看,夏志清的小说史研究不论是研究方法还是学术视野,都得益于他的西洋文学知识体系。一方面从研究方法来看,夏志清私淑英国批评家利维斯的“道德批评”,又取法以兰色姆、布鲁克斯、韦勒克等为代表的新批评,他对现代中国文学的评判标准也基本是对英美文学批评的借鉴。另一方面,夏志清广泛涉猎中西文学,形成了良好的文学感觉和独特的审美趣味,他凭借自己的艺术直觉和阅读体验建构了一种中西文学比较体系,将中国现代文学纳入世界文学视域之中做出考察。在很多研究者看来,夏志清的《中国现代小说史》主要是受到冷战意识形态的影响,他的很多观点是偏颇的。本文并不回避这一问题。但是,在笔者看来,夏志清的小说史写作风格却更多地依赖其西洋文学知识背景,尤其是英美文学。本文将从英国文学因素(利维斯为代表)、美国文学因素(新批评为代表),以及夏志清的个人阅读体验等三个方面,探析夏志清文学知识体系的建构过程及对其小说史写作风格的影响。

一、利维斯的潜在影响

毫无疑问,对夏志清的现代文学研究影响最为深远的,当属英美文学批评。从夏志清的教育经历看,他的专业背景一直未脱离英美文学。英国文学最早影响了他的学术生涯,他的学士论文和博士论文分别选择了英国诗人丁尼生和乔治·克拉伯。在从事中国文学研究之前,他几乎通读了英国所有重要诗人的著作,他对英国诗歌极其熟稔,在小说史里有许多例证,比如夏志清提到华兹华斯两首名诗《迈格尔》《捞水蛭者》,论及张爱玲的《金锁记》时还直接引了约翰·邓恩的一句名诗:“光亮的发镯绕在骨上。”(“A bracelet of bright hair about the bone.”){2}除了英国诗人,英国批评家对他也产生了积极的影响,其中艾略特的文学批评对夏志清最具吸引力。1942年大学毕业后,夏志清开始潜心研究艾略特,“把他的诗和批评读了再读,凡是他称许或看重的诗人和戏曲家,无不细心研读”③。夏志清在小说史里谈茅盾小说里人物的信仰时说:“T. S. 艾略特曾经肯定了理智是重于情感的。”足见他对艾略特观点的重视。在进入耶鲁大学之前,对夏志清影响最大的批评家无疑是艾略特。但是,对夏志清的现代中国小说研究影响最大的却是英国批评家弗·雷·利维斯(F. R. Leavis,1895—1978)。

利维斯是英国著名批评家,1925年起执教剑桥,直至1962年退休。利维斯认为,文学应与对生活的批判紧密联系,文学评论家的职责是按作者的道德立场去评价作品。1932—1953年,他与妻子创办了著名的文学刊物《细察》(Scrutiny),这份刊物被认为是利维斯最大的贡献。夏志清早在上海时期就读了利维斯论英诗的名著《诗的重估:英诗的传统与发展》(Revaluation:Tradition & Development in English Poetry)和《英语诗歌的新动向》(New Bearings in English Poetry)。他在耶鲁大学做博士论文时,选择的研究对象并非英国大诗人,而是乔治·克拉伯(George Crabbe,1754—1832)。对于这位诗人,艾略特、庞德、温脱斯等诗评家早有评价。但是对夏志清而言,对其最有启发性的则是利维斯的经典名著《诗的重估》。{1}利维斯在该书第四章《奥古斯都时代的传统与十八世纪》(The Augustan Tradition and The Eighteenth Century)中谈到了克拉伯。他认为,虽然克拉伯是德莱顿和蒲柏的崇拜者,但作为一个讽刺作家,他是一个处在社会之外的叛逆者。从这一点上说,他代表了奥古斯都时代的幸存者。{2}夏志清在博士论文中直接引述利维斯的话作为评价参照,他说:“不太重要的诗人对传统的承担是一种说明性的关系,重要的诗人则承担了更有趣的关系:他们代表着重大的发展。”③他认为克拉伯虽然缺乏华兹华斯那样的原创意识,但他决不仅是一个说明性的诗人。夏志清对克拉伯与蒲伯之间的继承关系进行了深入分析,并指出克拉伯在英诗大传统中的重要意义。利维斯的诗歌批评在青年夏志清的心中埋下了一粒种子,经过十数年的潜心学习,这粒种子终于破土而出,生根发芽。利维斯对夏志清此后的影响更加明显,《伟大的传统》一书成为夏氏中国文学研究的重要借镜,这部著作对夏志清的意义远超过利维斯的其他著作。具体来看,《伟大的传统》对夏志清现代小说研究的影响体现在以下几个方面:

一是拓宽了夏志清对英国小说的认知,直接影响了他的中西文学比较视野。夏志清从大学时期就开始集中阅读英诗,在耶鲁大学的博士论文也是英诗研究,应该说他的专长是英诗。尤其在赴美之前,夏志清的精力多用在英国诗歌和戏剧,因此,对英国小说的认识反倒并不多。直到读了利维斯的《伟大的传统》一书,他对英国小说的认识程度才有了极大的提升。他的很多判断、评价几乎是照搬利维斯,如果不是读了《伟大的传统》,夏志清对英国小说的认识或许迥异于利维斯。夏志清在给夏济安的信中坦言:“我英国小说看得还不够,不过读Leavis The Great Tradition后,把Jane Austen、George Eliot读得较多(因为Crabbe的关系,Austen的六部小说我都看过),认为Emma,Middlemarch确是英国的great novels。Henry James的The Portrait of a Lady细腻易读,比他晚年的巨著似更有价值。”{4}夏志清不仅认同利维斯所谈及的这些作家,而且在小说史中将中国作家与这些作家做比较,这几位英国小说家也在夏志清的小说史里占据了极其重要的位置。

二是利维斯所秉持的“道德批评”间接地影响了夏志清对现代中国小说的评断。在利维斯看来,英国小说的伟大传统是由简·奥斯汀奠基形成的,其“伟大”之处在于“这个传统里的小说大家们都很关注‘形式:他们把自己的天才用在开发适宜于自己的方法和手段上,因而从技巧上来说,他们都有很强的独创性。”{5}另外,这些作家对于生活的共同观察是抱有独特的“道德关怀”。夏济安也曾告诉其弟:“我认为中国近代缺乏一种不以society为中心,而以individual为中心的morally serious的文学。”⑥这一见解获得了夏志清的呼应,道德批评(moral critics)成为他重构现代中国小说传统的一条重要脉络。在夏志清看来,中国现代文学的道德意识是肤浅的,和西方的伟大作家相比,中国现代作家普遍缺乏宗教感,“现代中国文学之肤浅,归根究底来说,实由于对原罪之说或者阐释罪恶的其他宗教论说,不感兴趣,无意认识。当罪恶被视为可完全依赖人类的努力与决心来克服的时候,我们就无法体验到悲剧的境界了。”{1}因此夏志清認为,中国现代作家里只有张爱玲、张天翼、钱锺书、沈从文等少数几个作家凭着他们特有的性格和对道德问题的热情,创造了一个与众不同的文学世界。夏志清在致夏济安的书信里也坦言:“我的moral preoccupation想是受了Leavis的影响,Leavis对诗、小说方面都严肃老实说话,不为文坛fashion所左右,一直是我所佩服的,你以前信上也说过对Leavis的喜欢。”{2}这表明夏志清对现代作家道德意识的重视确实是受了利维斯的启发。③

三是利维斯的研究风格也对夏志清产生了一定的影响。在利维斯的著作中,比较常见的论述风格是通过作家的比较,甚或有些印象式的点评。比如,利维斯在谈到《黑暗的心脏》里库尔茨的未婚妻时说:“康拉德对这个女人的描写并没有什么反讽的意思,反讽是在把她的品性之高洁、理想化信念之纯粹与库尔茨那难以形容的腐败堕落联系到一起的时候。但康拉德对这反讽之意的扩展(如果用扩展一词恰当的话)用的却是一种哆哆嗦嗦的强调,让人联想起埃德加·爱伦·坡的那些情节剧似的激烈笔触。”{4}这种论述形式很明显要依赖研究者丰富的阅读经验和敏锐的文学感觉,对批评家的悟性要求极高。夏志清也谈道,“真正值得我们注意的见解,都是个别批评家主观印象的组合,此外并无科学的客观评断(evaluation)”,“一个人的文学作品读得极少,‘感受力和‘洞察力极弱,不管他借用任何最时髦、最科学的文学理论和批评方法,也无法变成一位批评家”。{5}在夏志清看来,钱锺书就是悟性极强的大家,夏志清视《谈艺录》为学习的榜样。夏志清的小说史里类似印象批评的例子并不少见,例如在谈叶绍钧《倪焕之》时,夏志清感慨:“那迟缓的情节,形式化的语言,以及浓重的忧愁气氛,令人不禁想起约翰逊(Samuel Johnson)的小说《罗塞拉丝》(Rasselas)。”⑥在谈张天翼《春风》中丁老师教学的情形时,夏志清直接将之与利维斯在《伟大的传统》中谈狄更斯《艰难时世》开始的一个场面进行对比。遗憾的是,夏志清的印象批评常常流于肤浅的文学感觉,类似于中国古代传统的诗话,多半是偶感而发,信手拈来,虽不乏真知灼见,但缺少系统的科学研究。正如普实克所诘问的,他没有对中国新文学家与不同的欧洲作家之间的关系做出深度的系统考察。与同时期的一部闻名的比较文学名著——奥尔巴赫的《摹仿论》相比,夏志清的著作确实有些逊色。{7}

另外还能看出来,利维斯在建构英国小说传统时表现出的那种不为时代左右的史家心态,对夏志清的文学研究也有影响。利维斯对英国文学的判断迥异于同时期的英国批评界,他的论述开门见山,首句就毫不含糊地断言:“简·奥斯汀、乔治·艾略特、亨利·詹姆斯、约瑟夫·康拉德——我们且在比较有把握的历史阶段打住——都是英国小说家里堪称大家之人。”{1}这种自信与锐气显见无疑,《伟大的传统》一书在1948年出版时,利维斯已经五十三岁,他已经并不年轻,但他那种独特的史家意识、敏锐的个人判断、自信的叙述姿态显然为夏志清所激赏。毫无疑问,《中国现代小说史》是一部有才气、有锐气的著作,由耶鲁大学出版社在1961年发行时,夏志清才四十出头,他对中国现代作家的独特判断丝毫不受大陆批评界的影响。正因如此,该作自出版以来争议不断。无论如何,这确实显现了一个学者不为潮流所动的自信心态。{2}

二、耶鲁大学的文学教育

T. S. 艾略特认为,“在考虑文学家所受的教育时,我们的首要任务不在于确定一个人所获得的知识的数量,确定他接受教育过程的年限,或他所达到的学习优秀程度;首要的考虑是他在校学习期间所接受的训练属于哪一种类型的教育。”③从夏志清的教育背景来看,他承继了以耶鲁大学为中心的新批评的宗祧。夏志清1947年赴美,辗转进入耶鲁大学。当时,这里集聚了布鲁克斯、韦勒克、维姆萨特等新批评大家,是当之无愧的新批评重镇。夏志清直接受业于名师博德(Frederick A. Pottle)和布鲁克斯,可谓如沐春风,他在几年的时间里得到了耶鲁大学研究院系统专业的学术训练,为他以后在美国学术界立足打下了坚实的根基。

如若探究新批评对夏志清小说史的影响,则需要对夏志清在耶鲁大学的教育经历进行详细的梳理。夏志清1947年秋赴美,得到批评家兰色姆(John Crowe Ransom)的推荐后,于1948年春进入耶鲁大学。是年春季学期,夏志清选择了两门课程:一门是“英国戏剧(1558—1625)”,教师普劳迪;一门是“英国文艺复兴时代的诗歌”,教师马兹。两门课都涵盖了英国16—17世纪的文学,因为这段时期的英国文学很被艾略特推崇,所以夏志清毅然选择了这两门课程。可以看出,对初入耶鲁的夏志清来说,艾略特对其影响还很突出。这一学期,夏志清即开始撰写专业研究报告,其中论伊丽莎白时代早期剧作家乔治·丕尔的论文长达47页,这是他生平第一次写美国式的学术论文,是夏志清进入耶鲁后所接受的比较专业的学术训练。在写作专业论文的过程中,他始终以《精致的瓮》为参照对象。等写了多篇专业报告之后,夏志清即自感批评技巧大有进步,他对意象、结构等问题都能讲得头头是道。他说:“二十世纪的creative writer大多代表各种attitudes,没有什么系统的思想,把一首诗,或一个人的全部作品,从rhyme、meter各方面机械化地分析,最后总有些新发现,并且由此渐渐可脱离各家批评家opinions的束缚,得到自己的judgment。”{4}在夏志清看来,这才是“正当批评”的路径。同时,夏志清还非常关注新批评派刊物,比如《肯庸评论》(The Kenyon Review)、《西旺泥评论》(The Sewanee Review)、《南方评论》(The South Review),他认为这些刊物的内容都美不胜收,每期甫一出版都抢先一睹为快,“觉得人生乐事,莫过于此”。尤其布鲁克斯、沃伦创办的《南方评论》是夏志清来美后初次接触,新颖的内容和宽广的视野给他带来很强的冲击力,他甚至觉得比T. S. 艾略特主编的《标准》(Criterion)还要充实。可以说,在耶鲁接受了一段时间的文学教育后,新批评对夏志清的影响开始逐渐超越在上海时期艾略特对他的影响。他感慨:“来Yale后,眼界确实大为开拓,国内时自与新批评接触后,stagnant(停滞不前)已久。”{1}这些新批評刊物为夏志清的写作理路提供了很好的借鉴,通过不断地阅读消化艾略特、燕卜荪、兰色姆、布鲁克斯等名家的文章,夏志清开始逐渐确立了学术研究的路向。

1948年秋季学期,夏志清选了三门课,分别是“弥尔顿”“二十世纪文学”以及“古英语”。这三门课中,布鲁克斯所授“二十世纪文学”主要讨论海明威、福克纳、乔伊斯、叶芝、艾略特、奥登、康拉德等现代主义作家,该课程对夏志清的小说研究帮助最大。像海明威、福克纳、乔伊斯等作家在夏志清的小说史里都被视为重要的比较对象,有的甚至还多次出现。在进入耶鲁之前,夏志清把主要精力都用在英国诗歌研究,对小说的见解还是较肤浅的,布鲁克斯所讲授的课程为他打开了一扇新的大门。听了布鲁克斯多次讲课之后,夏志清深深地佩服新批评派治学之细心,这说明了夏志清对文本细读功夫的折服。在耶鲁短短两年,夏志清就踏入了文学研究之门,他对美国新批评的研究方法判断很准确,那就是“把批评诗的方法搬到小说上去”,“不外乎在故事本身上找analogy,它的structure,imagery,symbolism之类”。可以看出,受到耶鲁文学教育和学术训练之后,夏志清对学术研究的认识已经非常成熟了。

1949年攻读博士时,夏志清选了“华兹华斯的时代”“乔叟研究”“古北欧语”三门课。“华兹华斯的时代”课程由博德教授,他对夏志清非常赏识。夏志清对于华兹华斯《旅游》(The Excursion)的见解获得了博德极高的赞誉,博德还计划与夏志清合写关于雪莱的书,可以看出,夏志清经历一年多的学术训练之后展现出了超拔的学术造诣。在做博士论文时,夏志清最终选定英国18世纪诗人乔治·克拉伯,尽管克拉伯是一个名不见经传的诗人,但是夏志清还是发现了这个诗人的与众不同。这也恰恰说明,夏志清看待现代小说的那种不凡的学术眼光,在其博士论文写作中就已展露无遗。夏志清的博士论文《关于乔治·克拉伯的一项重要研究》(George Crabbe:A Critical Study){2}可以看作是夏氏在耶鲁大学所受教育的一次总结,实际上也为他以后开展的中国文学研究打下了坚实的基础。

通过对夏志清在耶鲁大学教育经历的梳理,可以看出以博德为代表的旧派学者和以布鲁克斯为代表的新派学者皆对夏志清产生了影响,对于这两派学者,旧派比较保守一点,谦虚一点,认为批评本身仍有其限制,而最大的限制来自批评家本人。新派则比较激烈,主张批评上的绝对论。他们认为批评是有绝对的标准的,这标准就存在于作品本身之内,所以他们主张进一步的精读和分析作品本身,并且否认研究作家的传记、时代背景等对文学批评有任何关系。③比较来看,对夏志清影响最深远的还是以布鲁克斯为代表的新派(新批评)。夏氏在研究中极其注重文本细读,尤为推重对现代小说象征、隐喻、反讽、结构等文本内部形式问题的分析,这其实都是新批评所惯用的研究方式。新批评对夏志清的影响在小说史中有很多例证,比如,在谈鲁迅的《药》里两个青年的名字夏瑜和华小栓时,夏志清认为,两个青年的姓氏暗示中国的雅称“华夏”,代表了中国希望和绝望的两个面向。谈茅盾的《子夜》时夏志清认为,吴老太爷是封建制度的象征,小说中征引宣德香炉、夹贡纸、《太阳感应篇》等意象,是为了象征旧社会的沦亡。他发现张爱玲最爱用“苍凉”“凄凉”等字眼,她的小说里充满了自然景物的意象,“张爱玲的世界里的恋人们总喜欢抬头望月亮——寒冷的、光明的、朦胧的、同情的、伤感的、或者仁慈而带着冷笑的月亮。月亮这个象征,功用繁多,差不多每种意义都可以表示”。{4}夏志清对意象问题的格外关注,明显受到了布鲁克斯的影响。他初入耶鲁时,曾写了一篇关于英国诗人赫里克的《考利纳前去参加五朔节》(“Corinnas Going A-Maying”)的评论。赫里克的《考利纳前去参加五朔节》被认为是一首晦涩难懂的诗,布鲁克斯曾写过一篇《诗歌要传达什么?》对该诗进行解读,夏志清意欲超越其师布鲁克斯,足以看出他的雄心和抱负,但他对现代中国小说的阐释路径,却始终未能脱离布鲁克斯《精致的瓮》的研究范式。

夏志清在评许地山的小说《玉官》时曾引述新批评派艾伦·泰特的话:我们时代的文学家首先应该做的是,“他必须为他的时代重新创造人的形象,而且必须宣扬别人可以用来验证这个形象的标准,以分辨真伪”{1}。此语出自泰特的《现代世界中的文学家》。他还指出,文学家“必须辨别旨在控制人们的群众性传播,和旨在达到人类的精神交流的文学所供给我们的人类的知识这两者之间的区别,并且要为此辩护”{2}。夏志清的小说史也是为了发现“旨在达到人类的精神交流的文学”,他以文学的审美价值为标准,借助新批评来诠释现代中国小说,重估张爱玲、钱锺书、沈从文、张天翼等作家的文学史意义,最终确立了自己的学术风格。

三、西洋文学阅读体验

夏志清曾在悼念吴鲁芹的文章里引用吴氏的话说:“英美文学是我的‘first love。”他也坦承:“我对英美文学,或者广义地说,西洋文学,一直没有变过心。近三十年来,我一直算是在研究中国文学,可是少年时读的书,留给我的是无限思情,难以忘怀。”③正如有些学者指出的,当初在书写现代小说史时,西洋文学出身的夏志清面对中国新文学显得有些自卑{4},因为新文学的成绩显然不能与西方文学相提并论,这是实情。夏志清在研究过程中经常抱怨、发牢骚,他在致夏济安的信中谈道:“读中国近代历史的书,很感兴趣,可是读作家著作时,总不能提起真兴趣。”{5}正因如此,夏志清才将西洋小说与中国现代小说进行对照阅读,这是他的小说史的一大创举。尽管其文学的比较多停留于肤浅的印象批评,但是这种尝试是值得肯定的。虽然“他自不同西方的国家文学大量征引作者、作品、文类,招来‘散漫无章或‘不够科学之讥,却至少显示其人的博学多闻”⑥。

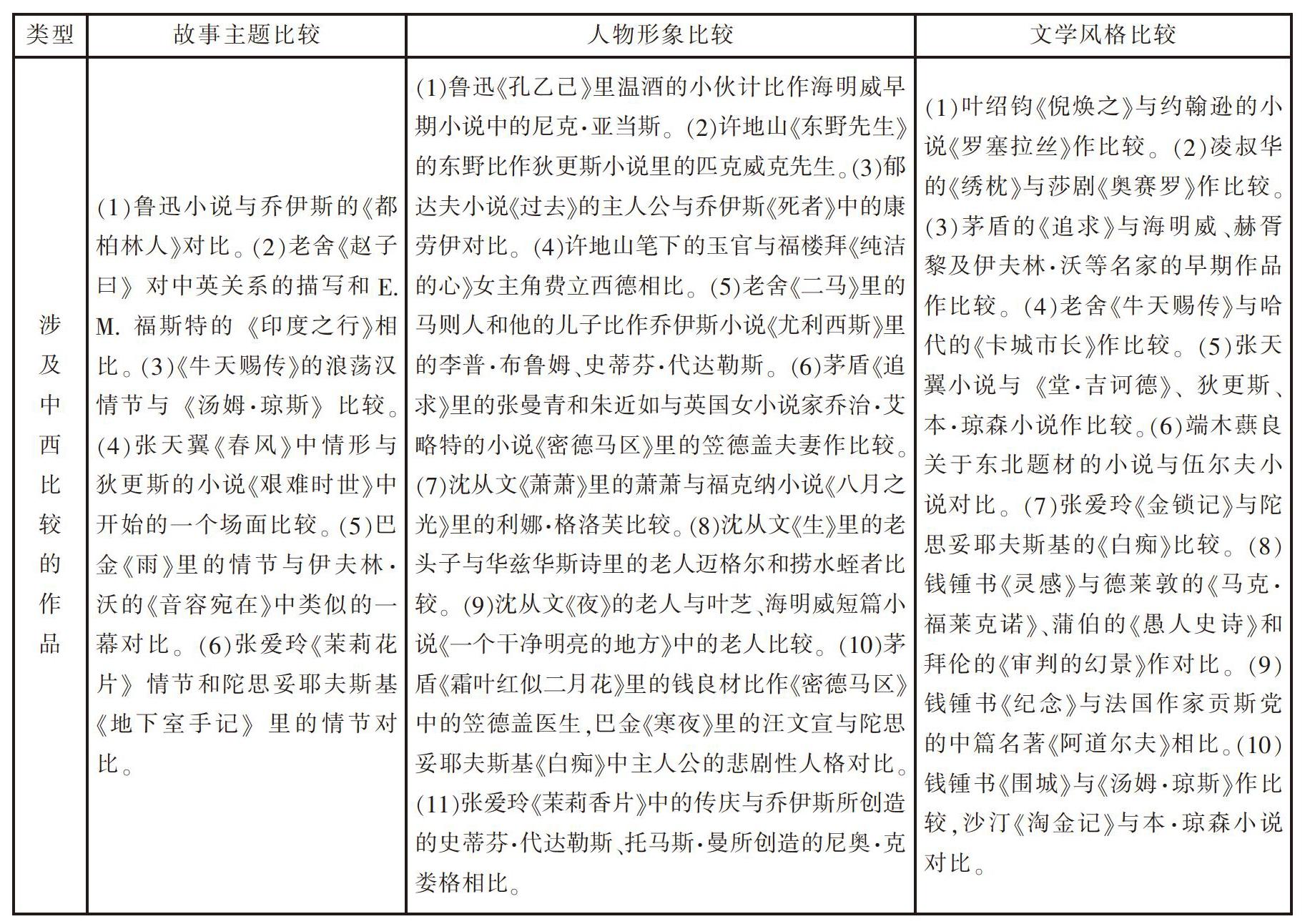

在《中国现代小说史》里,涉及文学比较的有鲁迅、叶绍钧、茅盾、老舍、郁达夫、凌叔华、许地山、沈从文、张天翼、巴金、沙汀、端木蕻良、张爱玲、钱锺书等十多位作家。严格来说,夏志清所使用的这种东西文学之间的比较方法还不能算正统意义上的“比较文学”。1955年,夏志清到密歇根大学教授中国文化时,就开始尝试用比较的方法解读中西文学作品,实际上他的文学比较方式并不成熟。归纳起来,《中国现代小说史》中涉及文学比较的内容大致可分为三类(见下页表格)。

通过此表可以看出,夏志清的西洋文学知识之丰富,视野之宽广。他为何会选择这些西洋小说作比照?这是偶然的吗?若要解决这一问题,则需对他的西洋文学接受情况做出详细的考察。以夏志清在1947年秋赴美为界,可将他的文学阅读史分成两个阶段。第一阶段是在国内时期。在上海生活时,夏志清就开始接触西洋文学。读高三时,夏志清看到夏济安读丁尼生即产生了浓厚兴趣,到了读大学后开始把《丁尼生全集》一千多页读完。进入大学后,夏志清就不再阅读中译本。大学期间,他还读了由张芝联、宋淇、柳存仁、徐诚斌等人编辑的《西洋文学》,这份刊物以译介西洋古代和近代文学为主,在上海读书界有较高的口碑。哥哥夏济安也参与了西洋文学社的撰稿、组稿工作,夏志清对西方文学的一些认识也较多受到《西洋文学》的影响。比如,他将钱锺书的小说《纪念》与贡斯当的《阿道尔夫》作比较,实际上,《阿道尔夫》最早的中译本就刊登在《西洋文学》上,由卞之琳译。大学毕业后,夏志清以“文丑”“七平”“严束”为笔名发表了几篇文章,其中涉及的著述有《从冰岛寄来的信》(奥登、麦克尼斯著)、《孤女流浪记》、《复活》(托尔斯泰著)、《美国文学史》(路德维希著)、《针锋相对》(赫胥黎著)、《做你想做的》(赫胥黎著)、《柯利同》(纪德著)、《新生命》(但丁著)、《圣经》(《旧约》《雅歌》)、《金枝》(弗雷泽著)等,从这些杂文的风格可以看出,夏志清早期的文学视野和见解皆远非同辈学人所及。{1}夏志清在大学时还开始修德文,毕业后又在家自修,到达一定程度后,阅读了歌德、海涅、席勒等作家的名著,“有一段时间日里读《浮士德》,晚上读但丁《神曲》(当然是英译本),这样醉心欧西古典,自感非常得意”。{2}赴美前,夏志清已读完了《浮士德》、托马斯·曼的《威尼斯之死》《殿下》,以及《歌德谈话录》等德文版。可以说,在赴美深造前,夏志清已经熟练掌握了英文、德文两门外语。在台北做公务员期间,夏志清还读了二十几种书,包括《汤姆·琼斯》《白鲸》《少年》等小说六种,柯勒律治的《文艺生涯》、华兹华斯的《前奏曲》、布莱克的预言诗以及密德尔登的剧本三种。前文提到夏志清大学毕业就私淑艾略特,对于艾略特谈到的作家,他都尽可能地去读,像马娄全集、彭强生大部分剧本和大半莎翁全集,他在国内时都读了。在北大教书的一年里,夏志清又读了韦伯斯特、图尔纳、福德、查普曼等人的剧作和劳伦斯的《查泰莱夫人的情人》。值得一提的是,在北平期间,他与哥哥一起读了布鲁克斯的《精致的瓮》,并且将书借给了燕卜荪。他看后,竟自动写篇书评寄给美国的《肯庸季刊》,编者兰色姆大为高兴,这是燕卜荪初次同美国“新批评”建立了联络{1}。通过对夏志清留美前文学接受情况的分析可见,他的阅读领域主要集中于西洋文学,尤以英诗、戏剧居多,小说则读得不多。夏志清当时醉心于英诗,大学毕业论文是研究诗人丁尼生,宋淇与他交流后发现,除了德莱顿和勃朗宁之外,几乎每位大诗人他都读过,这是极少数大学生才能做得到的。{2}

1947年,夏志清考取了由著名企业家李国钦专为北京大学出资设立的留美基金,当年秋天在赴美的轮船上,他读了E. M. 福斯特的《印度之行》、菲茨杰拉德的《大亨小传》、亨利·詹姆斯的《鸽翼》三部小说。从“旅途上的阅读”开始,标志着夏志清进入了文学阅读史的第二个阶段。在耶鲁大学攻读期间,虽然夏志清也读了本·琼森、乔治·丕尔等人的戏剧,《贝奥武甫》,蒲伯、雪莱、德莱敦、斯宾塞、司各特、华兹华斯等人的诗,但都是为了课程的需要,他读得最多的还是小说,这对他后来的小说研究所产生的影响要超过国内时期,其中对他影响最重要的当属布鲁克斯。柯林斯·布鲁克斯(Cleanth Brooks,1906-1994)是美国著名的文学评论家,早期从事诗歌研究,1939年即以《现代诗与传统》一书闻名学界,该书也曾由吴兴华在《西洋文学》第四期做过介绍,吴兴华还将其与埃德蒙·威尔逊的《阿克瑟尔的城堡》对照阅读。他认为,布鲁克斯书中最好的一章是对艾略特《荒原》的分析,对叶芝的讨论则过于简略,不如威尔逊的书翔实。③1935年,布鲁克斯与沃伦创办了《南方评论》,以文学批评和创意写作闻名,成为当时领先的期刊之一。他们合作编著有《文学入门》《理解诗歌》《小说鉴赏》等,成为美国大学的畅销书。此后,布鲁克斯在1947年出版《精致的瓮》,奠定了其在學界的地位,该作也成为新批评派的一面重要旗帜,夏志清在北大任教期间就阅读了这部名著。从1947年至1975年,布鲁克斯一直执教于耶鲁大学,绝大部分精力投注于美国南方文学的研究,尤其在福克纳研究方面有突出贡献,先后出版《福克纳:约克纳帕塔法王国》《福克纳:朝向约克纳帕塔法县和更远的地方》《福克纳:初次相遇》等三部专著。他在耶鲁大学开设的课程“二十世纪文学”,主要涉及海明威、福克纳、乔伊斯、叶芝等现代作家,这些作家在夏志清的小说史中都曾出现。如果没有亲炙布鲁克斯的教诲,夏志清的小说史很可能是另一番模样。一个最明显的例证是,布鲁克斯曾指定夏志清写一篇书评评骘伊芙琳·沃的小说《邪恶的躯体》。对于这位作家,夏志清之前并不熟知,读了小说后才对伊芙琳·沃产生了兴趣。沃被誉为英国文学史上最具摧毁力和最有成果的讽刺小说家之一,夏志清认为:“英国作家的幽默,中国人容易接近,Waugh的小说还不错,他的男主角都同《围城》方鸿渐差不多,没有主张的善人,让events在他的身上发展。”{4}后来他又读了沃的多部小说,还在《中国现代小说史》里不止一次提到这位作家。如果不是布鲁克斯的耳提面命,夏志清可能不会特别关注这位作家。除了布鲁克斯之外,当然还有来自利维斯的启示,夏志清正因服膺利维斯的观点,才对简·奥斯汀和乔治·艾略特重视,尤其是乔治·艾略特的《密德马区》在《中国现代小说史》里也出现两次。此外,夏志清还读了霍桑、赫胥黎、司汤达、毛姆、康拉德等人的小说。可以说,在美国时期的阅读经验不仅在短期内弥补了夏志清对西洋小说的认知缺陷,而且对他建构现代中国小说史起到了重要的作用。

对夏志清的文学阅读史进行爬梳后,我们不难发现,在从事现代中国小说研究之前,夏志清很少接触五四新文学,他的文学趣味是建立于西洋文学之上的,新文学传统并未对夏志清产生明显的影响,这并非个案。实际上,有不少西洋文学出身的现代中国学者对新文学并不太重视,比如钱锺书、吴兴华、宋淇、夏济安等,新文学对他们也并未产生重要的影响,这应是一个值得注意的问题。对夏志清而言,其小说史的风格无疑深受西洋文学知识背景之影响。正因熟读了西洋文学,才使夏志清树立了世界文学的意识,从而建构了一条独特的文学比较脉络。诚如韦勒克所言:“我们需要一个广阔的视野和角度,这只有比较文学能够提供。”{1}应该说,夏志清通过中西文学对比的方式向英语世界传播现代中国文学是成功的。当然,我们又必须看到他的研究方法也存在弊端,但毋庸置疑的是,这种研究范式确实为阐释现代中国文学提供了更多的可能性。

作者简介:孙连五,苏州大学文学院博士后,主要研究方向为中国现代文学。