新时代基于接受导向的高校思政课教学模式建构研究

2019-11-20廖阔

廖 阔

湖南工学院,湖南 衡阳421002

“思想政治理论课是巩固马克思主义在高校意识形态领域指导地位,坚持社会主义办学方向的重要阵地,是全面贯彻落实党的教育方针,培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人,落实立德树人根本任务的主干渠道,是进行社会主义核心价值观教育、帮助大学生树立正确世界观人生观价值观的核心课程。”[1]但是,新时代背景下,高校思想理论政治课(以下简称“思政课”)改革既面临前所未有的机遇,也存在诸多棘手的问题急需解决。

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调“做好高校思想政治工作,要因事而化、因时而进、因势而新。要遵循思想政治工作规律,遵循教书育人规律,遵循学生成长规律,不断提高工作能力和水平。要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待”[2]。因此,这就需要高校高度重视思政课教学改革,依托不断改进课程教学方法,重构教学模式,深入发掘思政课的教育资源和潜力,力争实现教育效果最大化。

一、高校思政课教学模式的内涵及特征

高校思政课建构什么样的教学模式,是关乎高校培养什么样的人及如何育人的核心问题,它深刻地制约着高校立德树人任务的实现。高校思政课教学模式,是承担思政课教学任务的教师在长期教学实践中不断总结、改良教学而逐步形成,在一定教学思想指导下所建立的具有明确的目的性、稳定性的教学程序或方式。“教学模式是构成课程和作业、选择教材、提示教师活动的一种范式或计划”[3]。它根源于高校教师的一线教学实践,又反过来指导教学实践。教学模式作为一种程序化、具体化的教学指导思想,一旦形成可以外化为教师的教学理念或操作过程,直接面向教学实践,规范了教师的教学行为,突出了教学过程的有序性和可行性。

高校思政课教学模式作为教学理论与教学实践之间的桥梁,具有以下几个特征:

1.教学模式具有与时俱进性,它是一个不断革新、动态开放的系统。教学模式是教学实践的产物,教学实践是永恒发展、变化的,具有相对稳定性的教学模式必然随着教学理论、教学实践的不断发展变化,而逐步得以修正、创新、丰富,最终日臻完善。任何一种教学模式都要经历其“产生、发展、革新、完善”四个阶段,教学模式的持续创新与完善是提升教学实效性的基础。先进的教学模式能够推动教学实践的良性发展,依托细化的规范程序,提升思政课教书育人的效果,落后的教学模式脱离了教学实践的具体要求,失去了存在的条件,用于指导教学实践必然阻碍了实践的发展,降低了教学实践的有效性及针对性。

2.教学模式具有根源性及最优化性。任何教学模式建构的基础在于教学理论,教学模式的差异从严格意义上来说就是教学理论和教学思想差异的外化,教学模式内隐的灵魂和精髓就是教学理论本质特征的体现。“每一个模式都有一个内在的理论基础。也就是说,它们的创造者向我们提供了一个说明我们为什么期望它们实现预期目标的原则。”[4]教学模式内含了一定的教学理论或教学思想,具有完整的结构和系统化的运行要求,表现为一系列的教学行为规范,规定了教学模式特有的方向性和独特性。

3.教学模式具有操作性、灵活性。教学模式不同于教学理论,它通过某一特定角度、立场和侧面展示了教学的规律。教师在遵循教学规律的基础上,可以去掌握和运用教学模式,从而使得教学模式变成一种技术、技能或技巧,可以被传授和学习、被示范和模仿,具有了较强的操作性。教学模式功能的实现离不开具体的教学实践过程,但它并非拘泥于特定的教学情景,在统筹权衡教学内容、学科背景、高校的教学条件和教师自身优势等因素的影响下,根据教学状态灵活地调整教学技术、技能或技巧,以主动适应学科特点。

二、基于接受导向的思政课教学模式对传统教学模式的扬弃

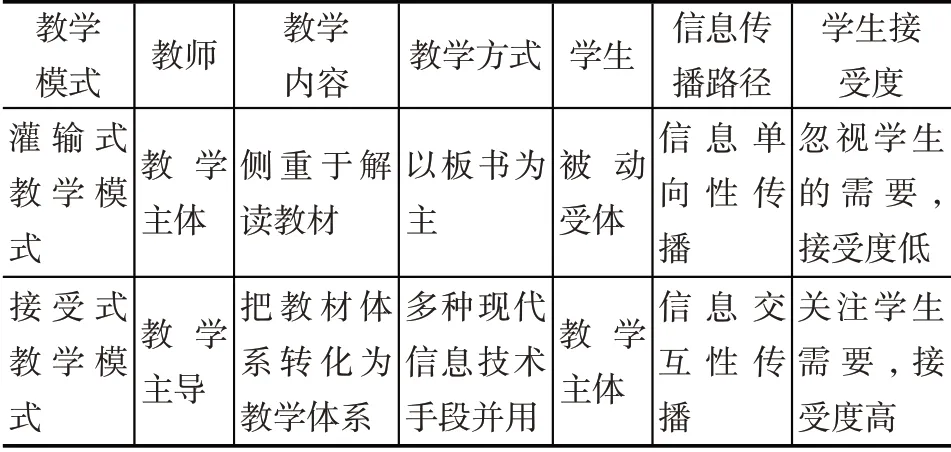

高校思政课教学模式沿着教学进程中教师与学生间的信息传播及流动方向,可以分为“以教学单向性传播”为核心的灌输式教学模式和“以教学交互性传播”为特征的接受式教学模式。基于接受导向的高校思政课教学模式与传统灌输式教学模式,在教学内容、教学方式、程序再创等方面都有了本质的区别,选择何种教学模式是关系到思政课教学具有针对性及实效性的关键性问题。

一直以来,在高校思政课教学过程中,受到高校扩招等多方面的影响,思政课专职教师人员的配置与教学需要的矛盾时常存在,大班教学成为无奈之选,把同一专业的几个自然班合在一起,人数一般都超过100人,这给教师有效地掌控教学过程提出了严重的挑战。

在这种教学环境下,传统的“以教学单向性传播”为核心的灌输式教学模式大行其道,它一般遵循“讲—听—读—记—练”等阶段展开的,教师在整个教学活动中往往以知识权威者自居,扮演的是独角戏中的唯一主角。作为主宰者、支配者,他决定了教学的内容及方式,忽视了教学主体——学生的现实期望和时代性诉求,学生往往变成了教学进程中与己无关的看客,这必然导致两个后果:一是对于教师,按照教材上课,教师为赶教学进度,为完成教学任务不可能时刻兼顾学生的情绪,另外思政课本身具有很强的理论性,教师很难以娱乐性或者学生喜欢的方式来解读、分析理论。二是对于学生,教师单向性地灌输知识,学生被动机械地接受知识,容易激发学生的逆反心理,把思政课视为没有任何实际作用的“水课”或者“鸡肋”,成为学生的负担,这种不正确的观点外化为课堂行为,呈现出学生的学习态度,除了极少数准备考研的学生在记笔记外,几乎大部分学生会忽视教师的存在,基本上都在网络聊天、玩游戏、睡觉或者干其他的事,偶尔地抬一下头,也不知道教师讲了什么、讲到哪里了,旷课、逃课的现象时有发生,导致师生都忙于应付。

“以教学交互性传播”为特征的接受式教学模式,把学生的现实需求、审美需求、心理需求等多种需求视为提升教学实效性的出发点,在了解学生的知识背景、专业特色的前提下,兼顾学生对思政课教学的接受倾向、接受水平、接受能力,依托教师的角色由知识灌输者转变为教学的组织者、服务提供者,始终关注学生的实际,以学生喜闻乐见的教学形式,依托现代教育教学手段,增强与学生的情感交融,沿着“提出问题—分析问题—学生解决问题”等阶段,把整个教学过程变成教与学的信息双向交流,力争在教学过程中把理论的正确性,思想上的针对性和内容表达的趣味性有机地整合起来,遵循由浅入深、由简而繁、由未知到已知的规律,打通教学信息交互传动的“最后一公里”距离,实现寓教于学,寓教于乐。两种高校思政课教学模式的区别点如下:

教学模式灌输式教学模式接受式教学模式教师教学主体教学主导教学内容侧重于解读教材把教材体系转化为教学体系教学方式以板书为主多种现代信息技术手段并用学生被动受体教学主体信息传播路径信息单向性传播信息交互性传播学生接受度忽视学生的需要,接受度低关注学生需要,接受度高

三、新时代高校思政课接受式教学模式建构理念及原则

中央宣传部、教育部联合印发的《普通高校思想政治理论课建设体系创新计划》明确指出:“整体推进教材、教师、教学等方面综合改革创新,编写充分反映马克思主义中国化最新成果、教师好用学生爱读的系列教材,建设一支对马克思主义理论真学、真懂、真信、真用的教师队伍。”这为高校思政课教学改革提出了具体要求,建构思政课接受式教学模式要始终贯彻“一个核心、二种理念、三个原则”,依托教学模式的革新不断提升思政课教学科学化、精细化水平。

一个核心是建构思政课接受式教学模式的根基。教师在教学改革中要始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的核心指导地位,坚持以立德树人为根本,以理想信念教育为核心,以社会主义核心价值观为引领,把习近平新时代中国特色社会主义思想全面贯彻到教学中去,把习总书记提出的“三大规律”即遵循思想政治工作规律、遵循教书育人规律,遵循学生成长规律作为新时代高校思想政治工作改革创新的根本遵循,多途径、多层次、全方位“进一步办好高校思想政治理论课,……创新教学方法,增强教学的吸引力、说服力、感染力。”[4]确保“有虚有实、有棱有角、有情有义、有滋有味”,实现思政课教学体系向大学生认知信仰体系的转化。

二种理念是建构思政课接受式教学模式的前提。教师要从根本上转变二种教学理念。首先,教师应该调整角色定位,由“教师中心论”转变为“以学生为主体”,在教学中主动放弃话语霸权,与学生建立平等、包容的教学关系,激发学生参与教学的积极性。其次,坚持“以学生为本”,教学改革要始终围绕学生、关照学生、服务学生,教什么,如何教、教多少,要以学生的需要为转移,以学生的接受为核心,关注学生的合理诉求,以学生的个性化、差异化特点做到有教无类、因材施教,按照习总书记指出的“三因”即因事而化、因时而进、因势而新的具体要求,沿用好办法、创新老办法、探索新办法,不断提升思政课教学的科学化水平。

三个原则是建构思政课接受式教学模式的关键。教师要从整体上变革传统的教学方式和教学内容,构建“以教学交互性传播”为核心的教学机制,首要环节就是要真正读懂学生,找准教学改革的着力点,以问题为导向,对标看齐,强化执行,实现教学起点与学生特点的统一,必须坚持三个原则:

1.牢牢把握新时代背景下当代大学生心理特点及其变化,建构适应新时代需要并且具有鲜明指向性的教学方式,逐步实现教学模式由灌输式向接受式的转变,使得教学沿着“知→受→化”的脉络,实现学生对思政课理论观点的认知转化为认同、接受,由接受升华为信仰,再由信仰外化为行动,实现知、信、行的有机统一。

2.切实改变思政课教学重理论轻实践、重知识传授轻能力培养的观念,把知识性传授贯穿于学生能力培养的始终,注重学思结合,注重知行统一,切实增强高校思政课教学的规范性、渗透性、时效性和参与性。

3.培育“大思政”的观点,落实齐抓共管责任,高校所有的课程要“守好一段渠、种好责任田”,坚持协同效应原则,大力推动“思政课程”与“课程思政”同向同行,以创新的思维,积极探索思政课教学的新途径、新方法、新机制。让先进的理念,内化于心、外化为行、固化为制,落到实处,从而持续推进思政课教学的改革与发展。

综上所述,基于接受导向的高校思政课教学模式秉承“需求引领、知行合一、协同育人”的教学理念,通过积极探索思政课教育教学工作的规律,从提高思政课的实效性、亲和力这个关键性课题入手,以深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想系统进教材、生动进课堂、扎实进头脑的“三进”工作为主线,坚持理论教学与实践教学并重,强化理论教学,注重发挥实践环节的育人功能,锐意创新,把思政课打造为深受学生喜欢并在学习中终身受益的“金课”。