新生儿黄疸规范化用药指导专家建议

2019-11-19《新生儿黄疸规范化用药指导专家建议》专家编写组

《新生儿黄疸规范化用药指导专家建议》专家编写组

[摘要] 新生儿黄疸是新生儿期常见的黄疸性疾病,分为生理性黄疸和病理性黄疸。因胆红素在体内积聚而出现皮肤、黏膜和巩膜黄染。尽管大多数新生儿黄疸预后良好,但部分严重者可发生胆红素脑病,造成永久性神经损害或终身残疾,甚至危及生命。新生儿黄疸的治疗手段包括光疗、换血和药物等,为了规范和指导基层医疗单位使用药物,本文从治疗原则、药物应用及特殊疗法等方面阐述规范化用药。

[关键词] 新生儿;黄疸;胆红素;药物;治疗

[中图分类号] R722.1 [文献标识码] A [文章编号] 1673-7210(2019)09(c)-0105-06

Expert suggestions on standardized medication guidance for neonatal jaundice

Expert Recommendation Group for Standardized Medication Guidance of Neonatal Jaundice

[Abstract] Neonatal jaundice is a common jaundice disease in the neonatal period, which is divided into physiological jaundice and pathological jaundice. There is stained yellow skin, mucosa and sclera due to the bilirubin accumulation. What is worse, a part of severe cases may result in bilirubin encephalopathy, permanent neurological damage and disability, or even death, even though most prognosis of neonatal jaundice is well. The treatment of neonatal jaundice includes phototherapy, exchange transfusion and drugs, in order to standardize and guide the use of drugs in primary medical units, this paper makes an expatiation on programmed drugs administration based on principles of treatment, drug application, special therapy, etc.

[Key words] Neonates; Jaundice; Bilirubin; Drugs; Treatment

黄疸是新生儿期常见表现,大多在出生后2~3 d出现,4~6 d为高峰期,大部分为生理性过程,少数可发展为高胆红素血症,严重者可导致急性胆红素脑病及核黄疸,造成永久性神经损害或终身残疾,甚至危及患儿生命。适时、有效的评估及处理对于预防胆红素脑病的发生、降低其致残率和致死率具有十分重要的意义[1]。

目前大多数新生儿生后2~3 d就随母亲出院回到家中,由于对新生儿黄疸认识不足,缺乏定期监测。当出现严重的高胆红素血症时,若处理不当,错过最佳干预时机,容易导致胆红素脑病。中国新生儿胆红素脑病研究协作组进行的大规模新生儿胆红素脑病流行病学调查发现,胆红素脑病的发病率高达收治患儿总数的4.8%[2]。另有文献报道,4年内4479例新生儿高胆红素血症中,重度高胆红素血症104例,发生率为2.32%;胆红素脑病32例,占全部高胆红素血症病例的0.71%,占重度高胆红素血症的30.8%,其中7例新生儿死亡原因为胆红素脑病[3]。因此,医务人员应重视新生儿黄疸的管理,注意出生后的规范监测、评估和随访,早期识别高危因素并及时干预[4-6]。

1 治疗原则

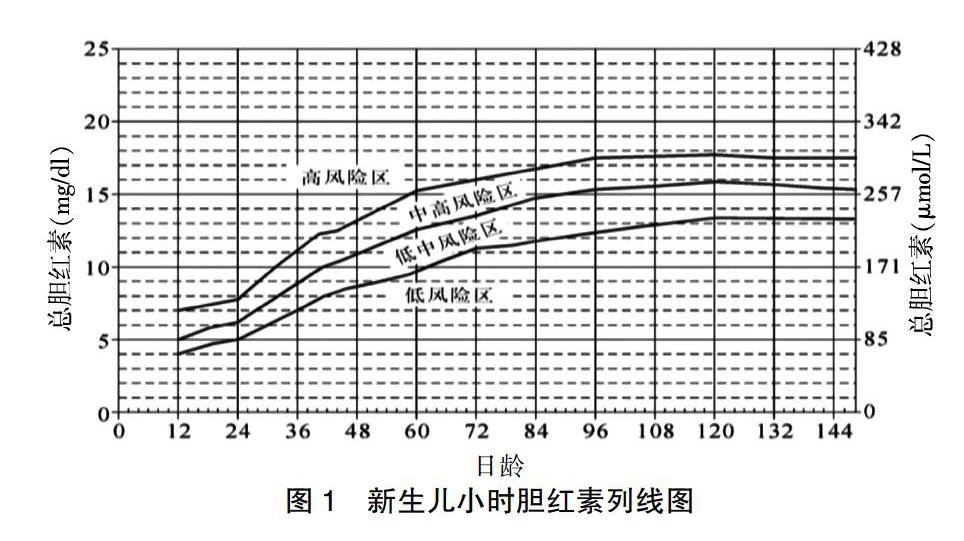

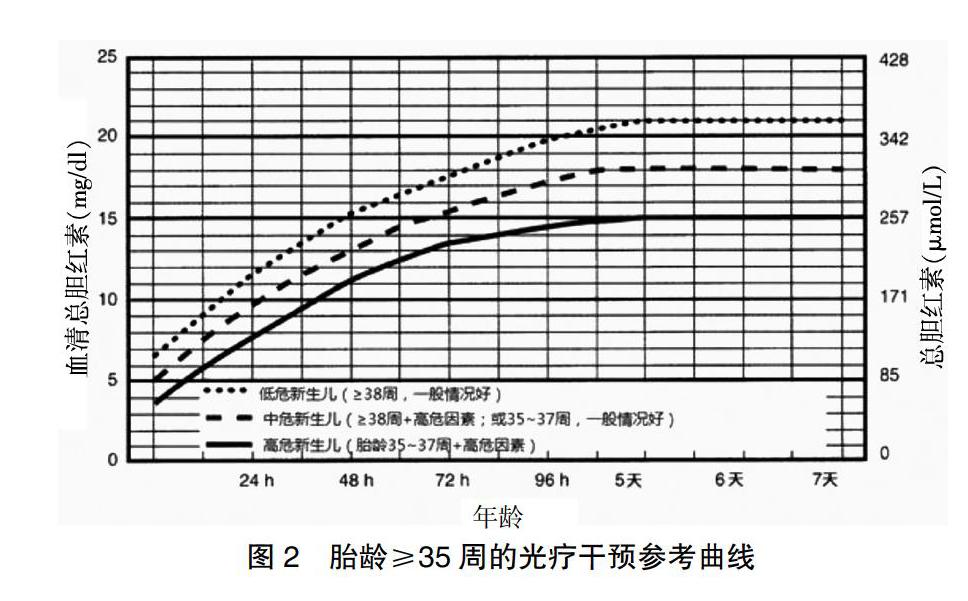

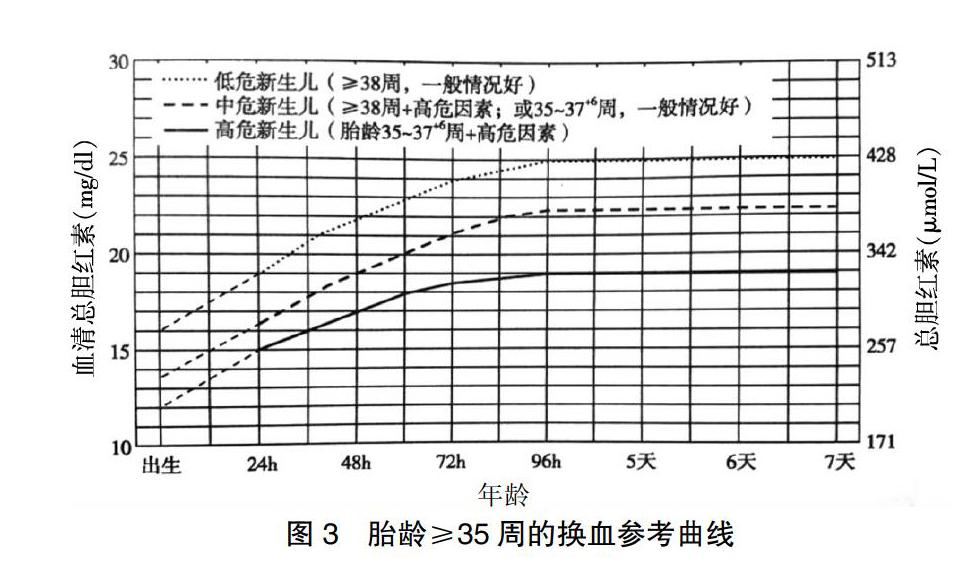

目前新生儿黄疸有很多有效的治疗手段,如光疗、换血和药物等,住院的患儿主要采用光疗进行治疗,大部分患儿通过治疗可有效避免胆红素脑病的发生。为此,美国儿科学会、中华医学会儿科学分会新生儿学组分别颁布并依据循证医学证据多次修改《新生儿黄疸临床防治指南》,根据小时胆红素曲线对新生儿按照不同危险程度及不同时间段进行相应的干预建议[7-10]。新生儿出生后的胆红素水平是一个动态变化的过程,因此在诊断高胆红素血症时需考虑其胎龄、日龄和是否存在高危因素,高危因素包括同族免疫性溶血、葡萄糖-6-磷酸脫氢酶(G-6-PD)、窒息、显著嗜睡、体温不稳定、败血症、代谢性酸中毒、低白蛋白血症。对于胎龄≥35周的新生儿,目前多采用美国Bhutani等[11]制作的新生儿小时胆红素列线图或美国儿科学会推荐的光疗参考曲线作为诊断或干预标准参考[12],见图1~3。当胆红素水平超过95百分位时定义为高胆红素血症,应予以干预。

依据上述建议及指南,当考虑光疗或低危、中危患儿达到或超过美国儿科学会(AAP)指南小时胆红素列线图中的40百分位线,且未达到光疗标准时,可以开始给予药物干预及密切观察,必要时开始光疗;在光疗时也可同时服用药物以促进胆红素的排泄,但对胆红素水平已达换血标准,或已出现胆红素脑病需马上住院换血治疗;伴有胆管或消化道畸形或遗传代谢疾病的新生儿黄疸需咨询专科医生;胆汁淤积型黄疸需特殊治疗;对于已经出院回家的新生儿黄疸患儿,必须进行密切观察,如未达到光疗标准,可以给予药物治疗。

2 药物应用

2.1 中药制剂

中医称新生儿黄疸为“胎黄”,临床上表现为皮肤明黄、舌质红、苔黄,属高间接胆红素血症,中药主要有茵栀黄和清肝利胆口服液。

2.1.1 茵栀黄 茵栀黄剂型分为口服液及颗粒剂,与退黄有关的成分主要是茵陈,主要适用于大便较秘结、肝胆湿热且热更重的新生儿黄疸。

2011年《中华儿科杂志》发表的一篇关于茵栀黄口服液治疗足月新生儿高间接胆红素血症的多中心随机对照研究[13],全国共有16家三级医院参与该项研究,纳入足月儿1177例。结果显示,对胆红素水平达到或超过Bhutani曲线低危区和中低危区分界水平(即第40百分位线)但尚未达到光疗干预标准的患儿,单独使用茵栀黄口服液(5 mL/次,2 次/d,用药5 d)治疗,可提高不需光疗的概率或降低光疗的概率;茵栀黄口服液(5 mL/次,2 次/d,用药5 d)联合光疗治疗新生儿黄疸,可提高停光疗后第3天和第5天的胆红素水平下降率;茵栀黄口服联合光疗组的不良反应与单纯光疗组比较差异无统计学意义,大便>5 次/d的发生率稍高,但停药后可恢复。

另外有报道茵栀黄颗粒联合蓝光组的黄疸消退天数明显短于单纯蓝光组,但临床研究证据级别为低质量。另一项包含7篇随机对照试验(RCT)的Meta分析简单描述了不良反应发生情况,结果发现茵栀黄颗粒联合西医常规治疗组共15例腹泻,常规西医对照组5例腹泻,加蒙脱石散好转,其中3例为轻度腹泻,停药后消失[14]。

用法与用量:①茵栀黄口服液(强推荐)口服,1支/d(10 mL/支),分2~3次服用,疗程5~7 d;②茵栀黄颗粒(一般推荐)口服,1 包/d(3 g/包),分2~3次服用,疗程5~7 d。

不良反应:主要为腹泻,建议服药期间观察患儿的大便次数及性状,大便次数增加>5 次/d,减量或停药;若出现水样便或血便,立即停药,到医疗机构进一步诊疗。目前茵栀黄口服制剂与G-6-PD缺乏的患儿发生溶血的个例尚无明确的结论,有待进一步研究,建议G-6-PD缺乏者谨慎使用。

2.1.2 清肝利胆口服液 清肝利胆口服液主要适用于纳差、大便较溏烂等消化道症状明显、肝胆湿热且湿重的新生儿黄疸。

清肝利胆口服液能促进黄疸的减退,但临床研究证据级别为低质量。

用法与用量(一般推荐):口服,3~5 mL/次,2~3次/d,疗程5~7 d。

不良反应:恶心、呕吐、一过性皮疹、大便次数增多,停药后消失[15-16]。

2.2 西药制剂

2.2.1 白蛋白 白蛋白可结合血浆中未结合的胆红素,使之不能透过血脑屏障,减少胆红素脑病的发生,并能加快胆红素转运,降低血浆未结合胆红素水平[17]。

适应证:①需蓝光照射治疗的新生儿黄疸,可考虑联合应用白蛋白,对有效降低血清总胆红素、间接胆红素水平有一定帮助;②严重高胆红素血症,当血清胆红素水平接近换血值,给予白蛋白输注,可结合游离胆红素,降低血中游离胆红素进入血脑屏障的风险,缩短光疗时间[18]。

用法与用量(强推荐):白蛋白1 g/kg,静脉滴注。

注意事项:①白蛋白输注时,需密切监测患儿有无过敏反应;②输注白蛋白结合游离胆红素,使结合胆红素比例增高,光疗时注意青铜症发生;③由于白蛋白相对分子质量及浓度较大,具有扩容作用,易增加心脏负荷,使用时需用输液泵控制白蛋白的用量与滴速,一般采用先慢后快,必要时在使用前先检查患儿的心、肾功能,如有不适立即停用。

2.2.2 苯巴比妥 新生儿肝脏葡萄糖醛酸转移酶活性较低,苯巴比妥具有诱导酶活性的作用而增强肝脏清除胆红素的能力,使血清胆红素水平下降[19-20]。

适应证:①有高胆红素血症家族史的新生儿,根据新生儿黄疸高峰多在4~6 d出现,且苯巴比妥在口服2~3 d后才明显发挥作用的特点,建议出生后24 h~3 d给药;②苯巴比妥可增加胆小管的胆汁流量,可用于新生儿溶血症、G-6-PD缺陷症、继发胆汁黏稠的高结合胆红素血症的辅助治疗。

用法与用量(一般推荐):有高胆红素血症家族史的新生儿,生后24 h~3 d给药,口服剂量为5~8 mg/(kg·d),分2~3次服用,持续3~5 d[21]。

注意事项:①因其有中枢神经抑制作用,可引起新生儿嗜睡、反应差等不良反应,一般不建议使用;②对孕妇临产前使用苯巴比妥预防新生儿高胆红素血症,疗效尚不确定。

2.2.3 微生态制剂 益生菌可通过参与胆汁代谢减少胆红素肝肠循环,促进胆红素的转化和排泄,在综合治疗的基础上,辅助治疗可降低胆红素浓度,缩短黄疸持续时间。Meta分析提示双歧杆菌三联活菌制剂可有效降低新生兒黄疸的持续时间,加速黄疸消退,并提高新生儿黄疸的治疗效果[22]。在新生儿黄疸常规治疗基础上加用酪酸梭菌二联活菌制剂,总有效率提高,治疗时间缩短[23-25]。酪酸梭菌产生酪酸,为结肠上皮细胞提供能量,降低β-葡萄糖醛酸苷酶活性,增加胆红素排出[25]。婴儿双歧杆菌对母乳寡聚糖利用率较高[26-27],产生的维生素K1和B族维生素可补充光疗时核黄素缺乏及预防出血的发生风险[28]。

中华预防医学会微生态学分会儿科学组对近10年来国内儿童使用的益生菌临床应用文献进行了系统性检索评价[29],推荐使用双歧杆菌三联活菌散/胶囊(A级推荐)、枯草杆菌二联活菌颗粒(A级推荐)、酪酸梭菌二联活菌散(B级推荐)、地衣芽孢杆菌活菌颗粒(B级推荐)、布拉酵母菌(B级推荐)、双歧杆菌四联活菌片(B级推荐)、双歧杆菌乳杆菌三联活菌片(B级推荐)。《益生菌儿科临床应用循证指南》[29]推荐双歧杆菌三联活菌制剂和酪酸梭菌二联活菌制剂用于新生儿黄疸的治疗。

适应证:新生儿黄疸考虑光疗即可开始口服辅助治疗,特别是采用配方奶喂养的新生儿。

用法与用量(一般推荐):双歧杆菌三联活菌散,每次0.5 g,3 次/d。酪酸梭菌二联活菌,1袋(粒)/次,2~3 次/d。

注意事项:益生菌用于新生儿黄疸的治疗效果与菌株相关,国内外益生菌菌株有异同,使用前应咨询专科医生;目前微生态制剂极少有致病性的报道[30]。

2.2.4 丙种球蛋白(intravenous immunoglobulin,IVIG) 母婴血型不合溶血病新生儿使用IVIG可封闭网状内皮系统的Fc受体,减少吞噬细胞对致敏红细胞的破坏。

适应证:母婴血型不合溶血病新生儿,如果加强光疗后血清或血浆胆红素仍然继续上升,或在换血疗法阈值的2~3 mg/dL(34~51 μmol/L)之内,则推荐给予IVIG[12,31]。

用法与用量(一般推荐):IVIG 0.5~1.0 g/kg于2~4 h静脉持续滴注,必要时可12 h后重复使用1剂[32]。

注意事项:有使用IVIG适应证的母婴血型不合溶血病患儿较少。

虽有实验室证据确诊但黄疸轻、无需光疗者不需要使用IVIG;达光疗者先光疗,如果黄疸程度重、进展快,经光疗+IVIG后,血清胆红素水平仍上升且达到换血水平应首先予以换血治疗。

3 特殊治疗

3.1 黄疸合并感染

新生儿败血症会导致黄疸或黄疸加重,其原因为细菌毒素一方面可抑制肝酶活性,另一方面促进红细胞破坏,从而使血清胆红素升高;在G-6-PD缺乏的高发地区,感染往往是引起G-6-PD溶血的重要原因。

因此,对于黄疸合并感染者,应加强抗感染,如果胆红素水平达光疗标准予以光疗,重症感染如需增强免疫功能可给予IVIG。国内有个别报道指出,脾氨肽口服冻干粉只通过提高免疫功能,增强新生儿抗感染能力,从而降低感染发生率[32]。

用法与用量(一般推荐):黄疸合并肺炎及败血症患儿,首先选择敏感的抗生素,重症感染可联用IVIG,脾氨肽口服冻干粉可用于辅助治疗,一般为2 mg口服,1 次/d,连续使用7 d。

3.2 G-6-PD缺乏症

G-6-PD缺乏症主要是由于红细胞G-6-PD酶活性缺乏使其抗氧化损伤能力下降,导致胆红素生成增加和胆红素结合能力不足,使胆红素生成和排泄失衡所致。而G-6-PD缺乏是新生儿黄疸的重要病因,对G-6-PD缺乏的新生儿进行早期干预,可避免引起核黄疸及其他并发症。一些南部G-6-PD缺乏高发地区,例如:广东、湖南、江西部分地区等,对于新生儿黄疸行常规G-6-PD检测对预防溶血性贫血有重要意义[33]。

G-6-PD的治疗:①积极治疗高胆红素血症,防止胆红素脑病的发生,达到光疗标准者应给予光疗,注意补充维生素B2,补充保证足够的液体,达到换血时予以换血,溶血严重出现茶色尿者应同时使用碳酸氢钠碱化尿液;②溶血性贫血较轻者,不需要输血,去除诱因后1周内大多自行停止,注意发生溶血危象,严重者可输G-6-PD正常的红细胞1~2次,同时密切注意肾功能,若出现肾衰竭,应即时采取有效措施;③原发病治疗,如新生儿败血病抗感染;④对症治疗;⑤新生儿出生时避免使用维生素K1等药物;⑥避免接触樟脑丸、熊胆、黄连、珍珠粉等诱因,母亲服用氧化剂类药物或进食蚕豆后不要给新生儿哺乳[34]。

3.3 胆汁淤积综合征(高结合胆红素血症)

新生儿黄疸的另一类型是高结合胆红素血症,是肝胆功能障碍的表现,常出现于出生1周后,多为病理性疾病。近年发病率逐年升高,大约每2500名同年龄阶段的新生儿中就有1例胆汁淤积性黄疸患儿[4]。如果治疗不及时,可致患儿生长发育迟缓、脂类和维生素吸收不良,严重者发展为胆汁性肝纤维化、肝硬化、肝衰竭。

目前临床治疗的药物多借鉴成人经验,在新生儿胆汁淤积性黄疸中的应用多不规范,疗效及安全性评价尚缺乏大样本的循证医学证据。因此根据有限的临床经验报道[35-39]及近年国内外对利胆药物机制的基础研究进展[40-41],利用现有的真实世界证据,本研究仅对目前应用较广泛并得到认可的治疗药物推荐如下:

3.3.1 茵栀黄口服液 作为传统的中药茵栀黄方剂,在亚洲地区作为新生儿黄疸的防治用药已有几个世纪[42],疗效显著。

用法与用量(一般推荐):体质量>3 kg者5 mL/次,2 次/d,口服;体质量<3 kg者3 mL/次,2 次/d,口服[13]。

3.3.2 熊去氧胆酸(ursodeoxycholicacid,UDCA) UDCA是目前美国食品与药品监督管理局(FDA)批准的唯一用于治疗胆汁淤积的药品,新生儿特别是早产儿的应用疗效及安全性是肯定的。

用法与用量(强推荐):10 mg/(kg·次),2 次/d,口服。

3.3.3 苯巴比妥 苯巴比妥作为一种肝药酶诱导剂,诱导肝细胞微粒体葡萄糖醛酸转移酶和Na+-K+-ATP酶活性,增强胆酸的合成,增加胆汁流量,促进胆汁排泄。

用法与用量(一般推荐):1.5~2.5 mg/(kg·次),2 次/d,口服[4]。

3.4 母乳性黄疸

母乳性黄疸通常发生于纯母乳喂养或以母乳喂养为主的新生儿,足月儿多见,以未结合胆红素升高为主,其发生率占出生4~7 d新生儿黄疸患儿的49.25%。目前母乳性黄疸的发病机制尚未完全阐明,可能与新生儿胆红素肝肠循环增加和尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶活性异常等有关[4,8]。如果母乳性黄疸较重,高胆红素血症明显时,必须要查明有无其他病因,黄疸指数过高时也应考虑光疗。

目前用于治疗新生儿母乳性黄疸的药物尚缺乏循证医学证据,根据有限的临床研究仅對目前应用较广泛并得到认可的治疗药物推荐如下。

3.4.1 茵栀黄口服液 用法与用量(一般推荐):体质量>3 kg者5 mL/次,2 次/d,口服;体质量<3 kg者3 mL/次,2 次/d,口服[11]。

3.4.2 清肝利胆口服液 有研究发现,清肝利胆口服液可减少胆红素肝肠循环,加速其分解和排泄,且未见明显不良反应,可作为治疗新生儿母乳性黄疸的常规用药[43-44]。

用法与用量(一般推荐):3~5 mL/次,2~3 次/d,口服。

3.4.3 益生菌 研究发现,双歧杆菌乳杆菌三联活菌片可促进新生儿正常肠道菌群的建立,加速肠道内胆红素还原成尿胆原、粪胆原排出体外,并可降低粪便黏度,促进胃肠蠕动,有利于肠道中的胆红素排出[45]。

用法与用量(一般推荐):双歧杆菌乳杆菌三联活菌片0.25 g/次,2 次/d,口服。

注:苯巴比妥因其有神经抑制作用,可引起新生儿嗜睡、反应差等不良反应,一般不建议使用。

4 展望

本专家编写组建议既参考美国儿科学会发布的《新生儿高胆红素血症处理指南》,又更适合我国实际情况,可用于指导和规范基层医疗单位使用药物治疗新生儿黄疸,期望我国儿科工作者在重视学习国际新理论和实践的同时,注意总结、探索中国特色,为患者提供更好的医疗服务。

执笔专家(按姓氏拼音排序):陈运彬(广东省妇幼保健院);黄为民(南方医科大学南方医院);黄磊(山东省妇幼保健医院);华子瑜(重庆医科大学附属儿童医院);李文(山东大学齐鲁医院);李占魁(西北妇女儿童医院);钱新华(南方医科大学南方医院);汪吉梅(复旦大学附属妇产科医院);熊虹(郑州大学附属儿童医院 河南省儿童医院);杨传忠(南方医科大学附属深圳妇幼保健院);岳少杰(中南大学湘雅医院);钟丹妮(广西医科大学第一附属医院)。

参与本建议编写与讨论的专家(按姓氏拼音排序):陈运彬(广东省妇幼保健院);崔其亮(广州医科大学附属第三医院);封志纯(北京军区总医院附属八一儿童医院);郭文香(河北医科大学第二医院);黄为民(南方医科大学南方医院);黄磊(山东省妇幼保健院);华子瑜(重庆医科大学附属儿童医院);胡毓华(南京医科大学第一附属医院、江苏省人民医院);李文(山东大学齐鲁医院);李贵南(湖南省儿童医院);李占魁(西北妇女儿童医院);刘克战(山西省儿童医院);钱新华(南方医科大学南方医院);乔彦霞(石家庄市第四医院);田秀英(天津市中心妇产医院);汪吉梅(复旦大学附属妇产科医院);王艳芬(山西大医院);夏世文(湖北省妇幼保健院);熊虹(郑州大学附属儿童医院 河南省儿童医院);徐发林(郑州大学第三附属医院);杨传忠(南方医科大学附属深圳妇幼保健院);尹建英(河北省人民医院);岳少杰(中南大学湘雅医院);钟丹妮(广西医科大学第一附属医院);周晓玉(南京医科大学附属儿童医院)。

[参考文献]

[1] 杜立中.新生儿高胆红素血症[M].北京:人民卫生出版社,2015:336-339.

[2] 中华医学会儿科学分会新生儿学组,中国新生儿胆红素脑病研究协作组.中国新生儿胆红素脑病的多中心流行病学调查研究[J].中华儿科杂志,2012,50(5):331-335.

[3] 詹媛丽,彭海波,张敏,等.严重新生儿高胆红素血症并发急性胆红素脑病高危因素分析[J].中华新生儿科杂志,2018,33(6):423-426.

[4] 邵肖梅,叶鸿瑁,丘小汕.实用新生儿学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2011.

[5] Slusher TM,Day LT,Ogundele T,et al. Filtered sunlight,solar powered phototherapy and other strategies for managing neonatal jaundice in low-resource settings [J]. Early Hum Dev,2017,114:11-15.

[6] Slusher TM,Zamora TG,Appiah D,et al. Burden of severe neonatal jaundice:a systematic review and meta-analysis [J]. BMJ Paediatr Open,2017,1(1):e000105.

[7] 陳兰,石碧珍,韩树萍,等.新生儿高胆红素血症风险的预测[J].中华围产医学杂志,2016,19(11):813-818.

[8] 中华医学会儿科学分会新生儿学组,《中华儿科杂志》编辑委员会.新生儿高胆红素血症诊断和治疗专家共识[J].中华儿科杂志,2014,52(10):745-748.

[9] 李秋平,封志纯.美国儿科学会最新新生儿黄疸诊疗指南[J].中华实用儿科临床杂志,2006,21(14):23-26.

[10] 石碧珍,陈兰,韩树萍,等.健康新生儿经皮小时胆红素百分位列线图预测高胆红素血症的价值[J].中国当代儿科杂志,2016,18(3):201-205.

[11] Bhutani VK,Johnson L,Sivieri EM. Predictive ability of a predischarge hour-specific serum bilirubin for subsepuent significant hyperbiliru-binemia in healthy term and near-term newborns [J]. Pediatrics,1999,103(1):6-14.

[12] American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation [J]. Pediatrics,2004,114(1):297-316.

[13] 茵栀黄口服液临床研究协作组.茵栀黄口服液治疗足月新生儿高间接胆红素血症的多中心随机对照研究[J].中华儿科杂志,2011,49(9):663-668.

[14] Zeng J,Wang SJ,Li YM,et al. Yinzhihuang oral liquid in the treatment of neonatal jaundice: a meta-analysis [J]. Pharm Biol,2017,55(1):554-559.

[15] 李建光.清肝利胆口服液辅助治疗新生儿高胆红素血症的疗效观察[J].中医临床研究,2015,7(34):94-96.

[16] 李建业,张彦伦,王春鸽,等.光疗联合清肝利胆口服液治疗母乳性黄疸疗效观察[J].新乡医学院学报,2008, 25(1):81-82.

[17] 刘备,马国.新生儿黄疸的治疗药物研究进展[J].中国医院药学杂志,2015,35(16):1515-1519.

[18] Dash N,Kumar P,Sundaram V,et al. Pre exchange albumin administration in neonates with hyperbilirubinemia:A randomized controlled trial [J]. Indian Pediatr,2015, 52(9):763-767.

[19] 从欣,吴缨.茵栀黄颗粒、双歧杆菌四联活菌片及苯巴比妥片联合蓝光照射治疗早期新生儿黄疸疗效观察[J].中国中西医结合儿科学,2016,8(4):429-431.

[20] 江卓成.苯巴比妥对新生儿高胆红素血症的干预治疗研究[J].社区医学杂志,2003,1(3):21-22.

[21] 姚帆,林石思.茵栀黄颗粒联合苯巴比妥治疗新生儿高胆红素血症50例[J].中国民族民间医药杂志,2017,26(6):105-106.

[22] 李豪,杨永志,杨蓉,等.双歧杆菌三联活菌胶囊/散治疗儿童功能性便秘临床疗效的Meta分析[J].中国微生态学杂志,2016,28(9):1034-1039.

[23] 张亚维,李明超,孙慧清,等.关于口服益生菌对新生儿高胆红素血症疗效及其免疫功能的影响分析[J].中国现代药物应用,2017,11(4):1-3.

[24] 夏建新,胡娟娟.常乐康联合蓝光疗法治疗新生儿黄疸的分析[J].中外医疗,2015,34(26):129-130.

[25] 李肖霞,蔡云.酪酸梭菌二联活菌胶囊联合茵栀黄颗粒治疗新生儿黄疸的效果分析[J].河南医学研究,2018, 27(6):1050-1051.

[26] 黄勤雯,陈铁涛,肖金忠.亲和人体与非亲和人体双歧杆菌之间的生理特征差异[J].中国乳品工业,2018,46(6):24-31.

[27] Sela DA,Mills DA. Nursing our microbiota:molecular linkages between bifidobacteria and milk oligosaccharides [J]. Trends Microbiol,2010,18(7):298-307.

[28] 王秋云.酪酸梭菌二聯活菌散联合蓝光照射治疗新生儿黄疸的临床效果[J].中国药物与临床,2018,18(5):778-780.

[29] 中华预防医学会微生态学分会儿科学组.益生菌儿科临床应用循证指南[J].中国实用儿科杂志,2017,32(2):81-90.

[30] 中华预防医学会微生态学分会儿科学组.微生态制剂儿科应用专家共识(2010年10月)[J].中国实用儿科杂志,2011,26(1):20-23.

[31] Louis D,More K,Oberoi S,et al. Intravenous immunoglobulin in isoimmune haemolytic disease of newborn:an updated systematic review and meta-analysis [J]. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed,2014,99(4):F325-F331.

[32] 李孔珍,李孔英.脾氨肽口服冻干粉治疗小儿肺炎支原体感染的疗效及对免疫学指标的影响[J].中国妇幼健康研究,2016,27(1):62-63.

[33] 张颖辉,孙小莉,冯国仙,等.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶活性分析对病理性黄疸新生儿的临床意义[J].中国现代药物应用,2018,12(13):49-51.

[34] Serce O,Gursoy T,Ovali F,et al. Erratum to:effects of saccharomyces boulardii on neonatal hyperbilirubinemia:a randomized controlled trial [J]. Am J Perinatol,2015, 32(2):e1.

[35] 刘晓兵,吴捷.婴儿胆汁淤积性肝病的治疗进展[J].中国小儿急救医学杂志,2018,25(12):957-960.

[36] 张龙奕,阙利双,饶雪梅.更昔洛韦联合茵栀黄治疗婴儿巨细胞病毒性肝炎初步研究[J].实用肝脏病杂志,2017,20(6):752-753.

[37] 张丽娟,郑淮武,裴雪梅,等.熊去氧胆酸和茵栀黄口服液联合治疗早产儿静脉营养相关性胆汁淤积的临床疗效[J].海峡药学,2018,30(11):197-199.

[38] Kotb MA. Ursodeoxycholic acid in neonatal hepatitis and infantile paucity of intrahepatic bile ducts:review of a historical cohort [J]. Dig Dis Sci,2009,54(10):2231-2241.

[39] Kong X,Kong Y,Zhang F,et al. Evaluating the effectiveness and safety of ursodeoxycholic acid in treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy: A meta-analysis(a prisma-compliant study)[J]. Medicine,2016,95(40):e4949.

[40] Yin J,Wennberg RP,Miller M. Induction of hepatic bilirubin and drug metabolizing enzymes by individual herbs present in the traditional Chinese medicine, yin zhi huang [J]. Dev Pharmacol Ther,1993,20(3-4):186-194.

[41] Ou QQ,Qian XH,Li DY,et al. Yinzhihuang attenuates ANIT-induced intrahepatic cholestasis in rats through upregulation of Mrp2 and Bsep expressions [J]. Pediatr Res,2016,79(4):589-595.

[42] Huang W,Zhang J,Moore DD. A traditional herbal medicine enhances bilirubin clearance by activating the nuclear receptor CAR [J]. J Clin Invest,2004,113(1):137-143.

[43] 白梅.清肝利膽口服液联合西药治疗母乳性黄疸68例[J].四川中医,2006,24(1):96-97.

[44] 张建敏.清肝利胆口服液辅助治疗对新生儿高胆红素血症的影响[J].实用中西医结合临床,2017,17(5):87-88.

[45] 朱琳涵.母乳性黄疸的诊断和治疗[J].中国医刊,2016, 51(6):1-4.

(收稿日期:2019-06-13 本文编辑:任 念)