汲古创新的诗意书道

2019-11-19□任平

□ 任 平

文化艺术要反映时代精神几乎毋庸置疑,但像书法这类比较抽象的艺术在时代性问题上却颇费踟蹰。当今书坛,如何创新成为一个不断被思考被探索的课题,借鉴西方与汲古融今,成为书法创新的两大方法趋向。应该说,都有一定的成绩。我们从陆维钊的书法创作和研究中可以看出,对丰富多彩的中国传统文化的吸收,当为书法创新的主要源泉和更为广大的空间。

陆维钊的书法艺术成就和学书道路,在当代书坛是一个特殊的个案。成功的艺术家必然是艺术及文化史演进的合乎逻辑的结果,我们在对陆维钊进行研究时,不妨调整一下惯用的思维方式,即用书法艺术形成过程中的几个关键点,来观照陆维钊书艺形成的理据。

陆维钊走向成熟期的书法作品,以曲折多变的线条,奇异险绝的结体布白,狂肆霸悍的笔力气势和深厚博大的书意境界,为我们展现了一个全新的视觉艺术领域,向我们传达了一种全新的书法审美精神。

这种视觉形式的开创和审美精神的开拓,是合乎中国书法艺术的发展轨迹的。对陆维钊来说,也是学习传统、不断探索的“水到渠成”。

中国书法艺术从孕育到成熟的过程中,大致走过三个重要的阶段,也可以说是成就其为“艺术”的关键性的三步。这三个阶段形成的文化艺术元素,恰恰鲜明地体现在陆维钊的创新性书法之中,这在当代书家中是难得见到的。

秦汉之际,“隶变”使“线条”走向了“笔画”,汉字的象征性转向了符号性,“图绘意识”逐渐转变为“书写意识”。书写的感觉逐渐培养出一种新的审美习惯,人们不再在意“图绘”的完美,而留意于“笔画”带来的点、线、面的变化,体验着“书写”带来的轻重疾徐的节奏动感之美。汉字的抽象化第一次让书写有了写“意”的可能性,可以摆脱文字交际的负担而具有了抒情、审美的功能。笔画、笔顺带来的是与书法息息相关的笔法、笔势,这是书法艺术形成的基础。由篆到隶的古、今文字转变时期,正是中国书法艺术的孕育期。

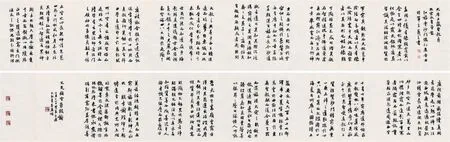

陆维钊 临《圣教序》第五通 33×402cm 纸本款识:二月十一日,写第五通于韶华巷寓楼。钤印:维钊审读(白) 微昭晚况(朱) 陆庄(朱)

值得注意的是,陆维钊创新探索的主要着力之处,正是汉字由“图绘”走向“书写”的篆—隶。

隶,是对篆的简化、解散和“放纵”;篆相对于隶,乃有构形的严谨和图案化。二者之间是对立矛盾的,又是可以互为补充、互为生发的。而且正因为两种字体是前后相承的关系,隶的笔画还很生涩,放纵也很有限,而篆具有古朴的图案之美,所以相互融合、互为生发显得十分自然合理。

陆维钊在长期揣摩古代碑刻和研习古代文字的过程中领悟到这一点。他眼中的碑刻遗迹,是活的东西。如果他像一般人那样死板地临习秦小篆,描摹《说文》,将永远走不到创新之路上去。他意识到篆的结体图案之美的价值,吸收了篆书屈曲环绕、外柔内刚的线条之美,又意识到隶在笔法上的适度放逸,可以使气韵更为生动;更注意到隶书的“扁”,虽然是由于简策形制所限而成,但恰恰与小篆之“长”造成构形上的反差,如果去掉这种反差就使得篆书的部件可以重新搭配,章法上便有了新的可能性,从而在形式上带来新异的审美感受。这种发现,古人不可能有,因为古人是基于书写实际而抉择字体形态和书写方式的;陆维钊能发现其形式表现上的潜在价值并用于创作,是因为基于艺术的思维和创造力的驱动。

将篆的“图绘性”和隶的“书写性”亦即一种以图案见长的字体与一种走向线条节奏之美的字体结合起来,创造出一种新的书法形态,不仅以图像凝结了“汉字书写走向书法艺术”这一书法史的初始阶段,也暗示了“创变”书法“动静交融”之美及以现代艺术思维统率传统艺术元素的巨大可能性。陆维钊的创新实验,在学术上的意义更在于此。

汉字发展到汉末魏晋,各种字体都已形成,加上大量的书写实践,汉字能够提供给书法艺术的造型元素已经相当丰富了,动、静各体均有。然而将书法艺术推向更深更高一步的,是出于两个因素:一、是纸的大量应用。在纸上“书写”与在竹木简上“书写”,不可同日而语。史载张芝作大草,赵壹著《非草书》,扬雄论及“心画”,都透露了文人写字用纸的端倪。因为没有纸,书写时“纵横驰骋”是不可想象的。及至晋人之大量行草书札传世,都折射了纸的运用对于“书写”的进一步解放并借此扩展了书法抒情达意的功能。二、汉末魏晋,佛教传入中土,黄老哲学亦极为流行,儒家思想面临某种危机,士人谈玄成风。连年战争,世道混乱,人常有朝不保夕之感,即使门阀士族亦有生命短促之叹。汉代曾空前兴盛、丰硕的哲学、艺术成就的继承者—魏晋士人,凭着足够的文化底蕴和思维能力,在残酷的社会现实中常常思考生命的终极意义,《兰亭序》中的感慨之言便可充分说明这一点。事实上,当时文人已经领略到生命就是一个时间段中对于“存在”的体验,所以,魏晋时凡文章、辞赋、诗歌,多有深沉幽旷之意,悲凉浩荡之气。“书写”乃文人日常之行为。敏锐的、具有艺术气质的文人,能从“书写”中领略到生命的律动与稍纵即逝,视每一个字、每一笔画为生命与情感状态的记录。这种“书写”能够精微地将隐秘的心理活动忠实地记录下来,甚乎绘画与诗歌。无疑,这正是书法作为“艺术”的真正价值。把握到这一点,书法其实没有“古”“今”,书法即为最“现代”的艺术。

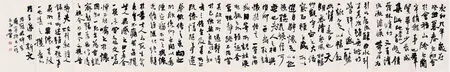

陆维钊 用冠君碑写《兰亭》 33×201cm 纸本 1972年款识:用冠君碑写《兰亭》,拟书一格,未知所当。钤印:微昭晚况(朱) 陆庄(朱)

陆维钊 丽水道中 47×342cm 纸本设色 1964年款识:丽水道中。陆维钊。钤印:陆维钊(白) 微昭(朱) 圆赏楼(朱) 庄徽室(白) 平湖陆氏(朱)

陆维钊的创作证明了他对于魏晋文人“艺术发现”的发现,证明了他以书法直抒胸臆、致力于艺术表现的观念和实践,大大超越了一般书家对于传统的看法;同时,由于他的实践,让我们看到了只要将书法的本质特性发挥得淋漓尽致,其“现代性”即浑然存于其中。

陆维钊对于魏晋精神的理解和继承,不仅仅在于他对二王的尊崇和对王羲之笔法的长期研习,也不仅仅在于他即使在写魏碑、汉隶时也注重运用行草的节奏灵动之感,在临摹古代碑帖时更注重当下情感和心迹的流露,还在于他对魏晋文化精神的总体把握。这一点,可以从他对魏晋诗文的喜爱和熟悉上得以证明,也可以从他自己的诗作中充溢着魏晋文人般的沉郁悲凉之气得到证明。

陆维钊虽以大量精力协助叶恭绰编《全清词钞》,却在十余年的中文系授课生涯中,主要讲授魏晋六朝文学。魏晋六朝诗歌是唐代诗歌的先导。无论是陶渊明田园诗的平淡天真,谢灵运山水诗的清丽精致,还是曹操、左思的悲凉深沉,都深远地影响了后世的诗歌创作,也与陆维钊的个人际遇、情感、性格和美学追求有许多契合之处。陆维钊所作诗词,相当一部分是古风,如《湖上杂诗》之一:“双峰湖上看,人谁比其寿。寇定一来访,秃顶晚愈秀。时冬梅始华,香意自谷透。以之荐岁寒,有友可无酒。”颇得陶靖节之意。陆维钊的词作,亦无明显的豪放或婉约,仍是以清刚、深沉为主。这种总体上类似魏晋文人的精神气质,与他书法中创造出来的形象意境是相一致的。魏晋文学不似唐代那样丰富浓烈,而以直率、简约、精微而独出;魏晋书法不似唐代那样楷书“法”大于“意”、草书又过于恣肆有失中允,而是以自然单纯、笔法精到呈中和之美而为世称道。陆维钊由生活经历所形成的个性世界和情感特质,由长期受儒家传统思想教育形成的谨慎自律和谦谦之风,同时由长期浸染于传统书画艺术以及陶冶于琴、诗而形成的某种“出世”思想和浪漫情操,使其具有亲近自然的艺术敏感性、近似于魏晋文人的气格和独特的文人兼艺术家的气质。在如此气格和气质的笼罩之下,陆维钊的书法创作往往在单纯、直率、气满意足的总体表达中,体现为技巧的精微、文字的严谨与布局的巧思、意境的奇幻。这是一种“诗意”盎然的书法。

陆维钊 愚公移山 48×172cm 纸本设色 1962年

书法艺术到了明末清初,“帖派”被利用到烂熟,以致到了颓靡、板滞的地步。从一种艺术发展的轨迹看,书法的形式表现遇到了危机,往常的帖学精妙之处即使不被弱化,也走到了“审美疲劳”的末路。此时“碑学”的兴起至少在形式表现和艺术手段上给书法带来了新的希望。书法作为视觉艺术,有了更广大的形态借鉴和表现空间。这应该是碑学对于书法演进最重大的意义,也是书法艺术发展史上第三个里程碑。

清代至民国,涌现了不少一流的碑派书家,尤其是后期,碑学经赵之谦、沈曾植、康有为、于右任等人的努力,完成了一定范畴的“碑帖融合”。成长于民国和新中国成立之后的陆维钊、沙孟海、林散之、萧娴等,无疑都是受了碑学的深刻影响,是在碑学笼罩下的书家。如果说沙孟海在把握碑的“金石气”上获得了成功而具磅礴之大气,林散之从碑帖结合中找到了全新的线条之美,萧娴则以难得的拙朴之气回归到了汉魏的高旷。那么陆维钊呢?他也是以碑为主展现自我面貌的,但他的目标是对碑学的超越,这个超越给他带来长期的、艰苦的探索历程,而最终以独特的“蜾扁”—篆隶的相融和“碑体帖性”为风格特征而实现超越并营构了一种新的书法美学范式。

碑学兴起,打开了书法作为视觉艺术的新的领域。但碑学不能全盘替代帖学。碑帖结合是情理中事,是书法艺术发展之必然。在碑帖结合中寻求一种有别于他人的方式—既不是沈曾植的,也不是郑孝胥的,既不是赵之谦的,更不是于右任的—是难做抉择的。而就陆维钊而言,其自身的条件和素质也不可能走重复别人之路。这是创新之途,它不可能在短时间内一蹴而就。陆维钊在苦苦寻觅和创造性的工作中,其实自觉或不自觉地运用了两种方式,或者说,是被两种方式所支配着。其一,是对传统书法形式的大量深入研究和领悟,这个过程不但在于临习,更在于思考。历史上每种书体、每件作品,都有其构成的形式要素,而这些形式要素是可以提取出来的,将其中某些强化、某些弱化,某些夸大、某些消弭;有时在临习过程中,这种强化和弱化已经在进行,这取决于个人的理解角度、感受和分析能力的不同。而当这件传统作品的强化了的元素与另一件作品中的元素碰撞,恰好相得益彰并有意外之效果且整体趋于和谐时,某种程度的“创新”就已接近成功了。这个理念和过程,有时还不仅仅在于“形式要素”,甚至可以扩展为“文化元素”、“精神要素”。这就对创作者的气质和才华有更高的要求。其二,是将自己当下的思想感情、文化积累和全部生活体验作为主导一切技术操作过程的“统率”,而对传统书迹遗貌取神,观察他人作品,想象其“挥运之时”,写帖派之字可以用碑法,写碑派之字可以用帖法,随性情所至,浑然天成。笔者曾亲见陆先生写字作画。只见其握笔临纸时,与平时谦和内向之态迥异,两眼光芒闪烁,脸上富有激情,手臂挥运自如,手指灵活异常,挥运动作与整个情绪起伏完全一致,似有旁若无人之感。以这样的状态创作,尽管笔下的书体还是有指向性—或魏碑、或行草、或篆隶,但其面目早已是过去长期临习的“化身”。此时更重要的是情感的宣泄和“现代话语”的尽情“陈述”。这位饱经古典文化熏陶的洵洵儒雅的学者,在艺术创作时并不拘束自己。他从更深的层次、更高的文化维度上解读古人,全面地把握吸收传统文化,也从一个“人”的本体角度在解读书法艺术,在借助书法还原“人性”、沟通天人之际,将茫茫宇宙的浩然之气,将人生感慨和知识涵养尽情倾吐、表露,让生命之精彩在变幻的墨迹中留下痕迹。

陆维钊书法艺术最值得称道的三大特色:形、质俱佳的篆隶,诗情盎然的笔意,超越碑学的现代性,几乎是中国书法史重要时段中重要元素的层累。

陆维钊在古典艺术修养方面全面,书法之外,善诗词,懂医能琴,尤擅绘画。其山水是当代全面吸收黄大痴画风技法最为突出的一个,其花卉多写梅竹,是运用篆隶笔法挥洒自如的文人画行家,在书画结合上并不逊于缶老。

作为学者型书家,陆维钊更像诗人,所以他的作品无不充溢着诗意。这一方面是他受教育状况和人生经历所致,一方面也是个性气质使然。我们无法全面地分析陆先生的性格,但从作品中可以感受到,他的书作总体上较为“感性”。用笔随性,风格趋于浪漫。当然,这并非说排斥技法的规范性,而是继承传统的成功,是真正“出新”的证明,在一种“诗意”的灵魂和氛围的统率下,对于古代图像乃至意象的把握,会下意识地与个人性情、时代风貌融合。所以,对书法这样一种抽象艺术的熟悉和把握,其前提是陆先生在长期修炼中将自己铸就成了诗意的文人、诗意的书家。