从交通拥堵看城市空间破碎化的风险

——基于惠州公交的前瞻性调查

2019-11-14严雪雁谢金晶

严雪雁,谢金晶

(湖北大学 马克思主义学院,湖北 武汉 430062)

一、研究背景

在当前大力推进国家治理体系和治理能力现代化的政策背景下,无疑对城市管理提出了更高的要求。尽管从理论上讲,城市管理水平应当适应甚至超前于社会经济的发展速度,并为后续的制度创新与政策变革预留空间。但现实是,城市管理水平往往滞后于社会经济的发展,甚至呈现出脱节的状态。城市管理所涉及的内容覆盖面广,影响因素众多,可谓“牵一发而动全身”。其成效也直接影响着民生,基于不断满足“人民日益增长的美好生活需要”的政策愿景与现实需要,城市管理逐渐进入学界的关注视野。

乘着经济迅猛发展的东风,城市化正以高速推进,且速度逐年攀升,这是我国当下的社会现实。城市化固然能够不断焕新城市面貌,但也带来了许多问题,如无序扩张造成城市空间分散、街区功能分化导致城市空间隔离、单元和区块的封闭产生空间阻隔等,这其实也是城市管理水平滞后的表现。以上各种问题之间互相交织,加剧演化,最终产生了城市空间联系阻滞的负面现象[1-2]。针对此种现象,朱佩娟等对景观破碎化的概念进行引申,提出了城市空间破碎化的概念,并从空间形态的封闭性、空间联系的阻隔性、空间功能的失谐性三方面描述其特征[3]。

城市空间破碎化是涉及生态、地理、政治、经济、社会、文化、城乡规划、城市管理、交通建设等学科领域的复杂综合体,近年来逐渐成为学界的研究热点。通过对相关文献进行梳理,发现生态景观、土地资源利用等领域占据早期研究主导地位。近几年来,针对被路网分割的城市空间、商业区或绿地、封闭社区、孤立的工业区、城市移民空间与贫困空间、城市公共空间等现象的研究也开始兴起[3]。虽然从总体上看,当前国内外针对城市空间破碎化的研究还相对不足,但作为城市扩张与经济发展的产物,城市空间破碎化或多或少已客观形成,相关研究的空缺并不能掩盖其存在。结合当下社会实际,城市空间破碎化因影响着城市的可持续发展,逐渐成为城市管理的重要议题。李旭光、杨鑫等学者开始将研究视野转向城市交通,他们的研究表明,城市空间破碎化必然在某种程度上影响着城市交通[4-5],这也指引了学者们开始审视二者间的关系。

但是,目前反映城市交通与城市空间破碎化二者关系的研究相对较少,李旭光、姜凯凯等将破碎化理论用于指导交通运行的组织管理[5-6],刘云等研究了道路网对区域生态破碎度的影响[7],刘大伟将破碎化理论用于校车管理[8],庄媛将破碎化理论用于交通广播节目的管理[9]。通过梳理发现,既往与交通状况相关的研究,在研究方法上大多采用回顾性研究方法或大数据研究方法[10]。经过对比发现:回顾性研究方法,存在研究条件不可控、检测及评价标准不统一的问题,进而影响数据的完整性和真实性[11];大数据研究方法,具有模糊性的弊端,只能反映事物的大致情况,无法把握细节性问题,导致具体数据缺乏精准度[12-13]。相比较而言,前瞻性的研究方法则有助于克服如上弊端。其要点在于:事先对研究方案做出科学严谨的设计与评估,在实施方法和条件上做出具体规定,统一数据采集标准和评价标准,以最大限度地保证研究的科学性;同时结合微观实证调研,以获取准确、翔实的一手数据,以不断提高研究的可信度。综合如上优点,前瞻性的研究方法理应成为首选,这也为后续研究的开展定下了基调,打下了稳固的基础。

基于此出发点,结合上述文献的启示,综合考虑当下城市实际,有必要针对城市交通与城市空间破碎化二者的内在关系展开进一步探讨,以优化城市交通建设,为提升城市管理水平提供一些助益。

二、研究区概况

惠州市位于广东省东南部,是珠三角城市群的重要成员,其地理位置优越,东邻汕尾市,西接广州市和东莞市,南临深圳市与香港特区,北靠河源市及韶关市。随着城市间经济交流的日益密切,得天独厚的区位优势可谓如虎添翼,快速扩充着惠州市的经济体量。至2018年末惠州市GDP已位列广东省第五位,经济水平与地理区位相得益彰,使其当之无愧地成为粤港澳大湾区的重要枢纽。

(一)自然状况

惠州市位于东江下游,所处大地构造单元属华南褶皱系,主要由东江、西枝江及其支流侵蚀、堆积而成。主城区以西湖为核心,河湖密布,地貌构成类型复杂,具有典型的平原、丘陵和山地夹杂的特点。尽管自然因素将惠州市塑造成美丽的山水之城,但也使得城市空间呈现出一定的破碎化,主要体现在:高榜山、红花璋、大山嶂等天然屏障将主城区东西分割;东江、西枝江、新开河等河流干支穿城而过使主城区南北隔离;太保山、虎头山、古榕山、紫薇山、螺山、飞鹅岭等山丘将市中心包围分割。惠州市山水阻隔的自然状况,无疑对城市交通的发展产生了极大的障碍,对城市的空间布局规划也带来了极大的难度,成为城市空间破碎化的天然成因。

(二)经济状况

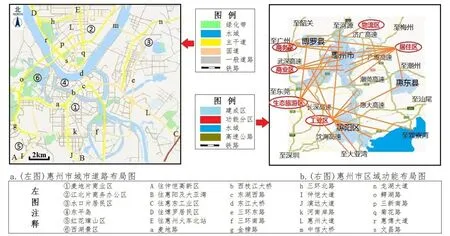

囿于山水阻隔的自然约束,惠州市经济功能布局呈现出明显的空间分化,主要体现在:主城区内(见图1-a)麦地片商业区、江北片商务办公区、水口片居民区、东平岛片居民区、红花璋片景区、西湖景区错落分布;惠州市周边(见图1-b)的仲恺高新区、惠阳工业区、大亚湾经开区、惠东工业区、惠东生态旅游区、博罗居民区在城市不同方位呈现出区域分割。毫无疑问,城市在进行经济功能区块的布局规划时,首先应充分考虑自然因素,在技术等条件尚无法突破自然约束的情况下,政策规划上便呈现出空间破碎化。其后,在各经济功能区建成并投入运营后,又反过来加剧甚至固化了城市空间破碎化。

图1 惠州城市道路分布及惠州城市功能分布

针对此自然及经济现状,为了最大限度地突破山水阻隔的天然桎梏,方便居民出行,以密切各经济功能区块间的交流,惠州市在交通建设上已取得了极大的成就:在东江之上,东江大桥、惠州大桥、合生大桥、中信大桥、隆生大桥相继通车;先后建成金山大桥、西枝江大桥、水门大桥、东新桥以连接西枝江两岸;新开河桥、新开河大桥成为跨越新开河的重要枢纽;金恺隧道的贯通打破了红花璋这一天然屏障的束缚;在城市主干道的建设上,已建成衔接南北方向的金山大道-惠州大道,惠州大道-仲恺大道的通车实现了东西方向的贯通,环城的三环路分担了大部分的交通压力,四环路也在加紧建设中。尽管城市管理者对惠州市的交通建设做出了卓越的贡献,有效地缓解了城市空间破碎化所带来的交通拥堵,但结合当下城市实际,交通拥堵依旧客观存在,并持续不断地影响着城市的运行与发展。有鉴于此,为了促进城市的可持续发展,深入剖析交通拥堵与城市空间破碎化二者间的内在关系尤为必要。结合以上分析,惠州市在这两方面都相对明显,无疑可以充当合适的研究区域。

基于研究主题,选取惠州市为研究区域,于2018年7月2日至13日对惠州城区的交通状况进行实地调查。通过对城区交通畅通度进行分析,以期揭示交通拥堵和城市空间破碎化二者之间的相互关系,为城市交通建设的进一步优化提供参考。

三、研究方法与数据来源

采用前瞻性研究方法,结合大学生社会实践活动,通过对惠州市公交车运行情况进行实地考察,从而了解市内各路段的通畅情况。

(一)研究小组人员及分组

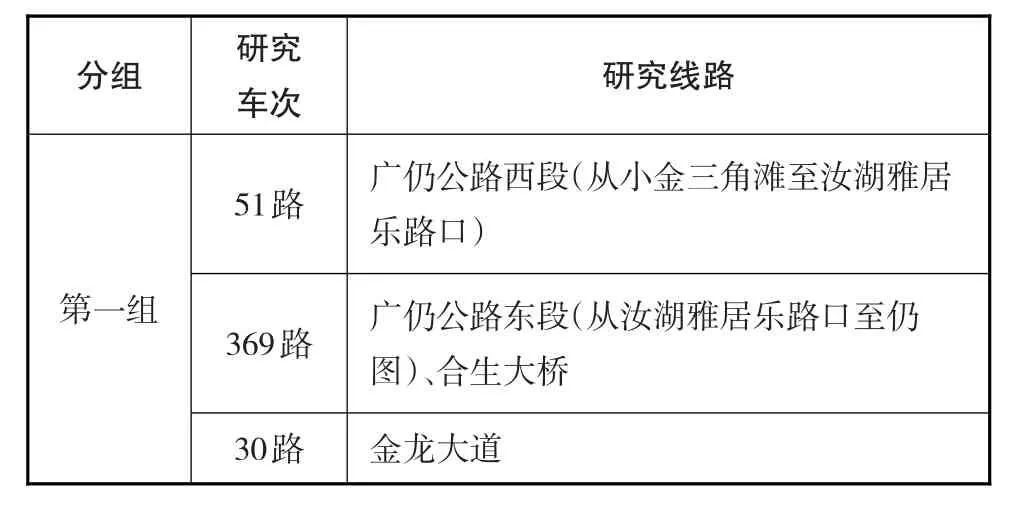

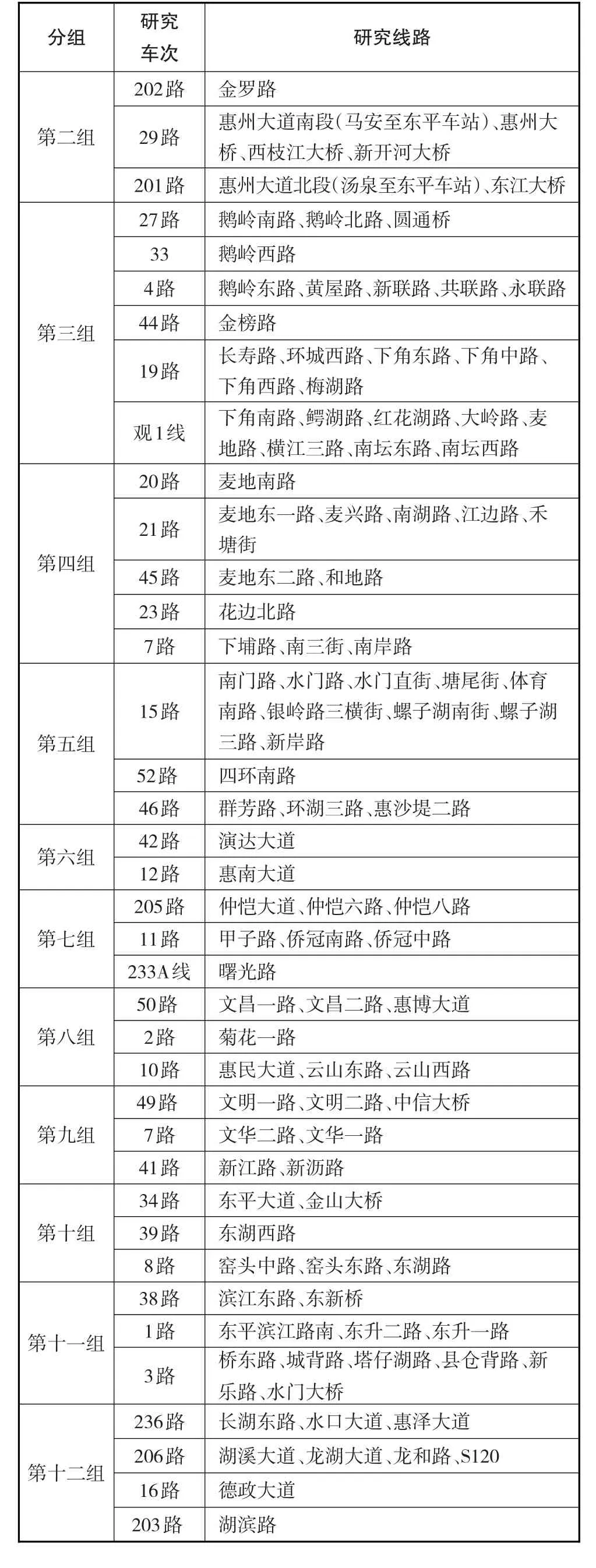

研究小组共36人,均为在校大学生,经过培训后平均分成12组、每组三人,分别进入不同的研究对象组(见表1)

表1 研究公交车次、公交线路、路段及其分组

(续表1)

(二)研究对象

将观察对象分为12组,包含市内全部公交线路(见表1)。

(三)研究方法

1.观察、统计时间段。只观察周一到周五(非节假日)白天的市内公交车行驶情况,在此期间的早高峰期(7:00-9:00)、平峰期(9:00-17:00)、晚高峰期(17:00-19:30)分别予以统计。

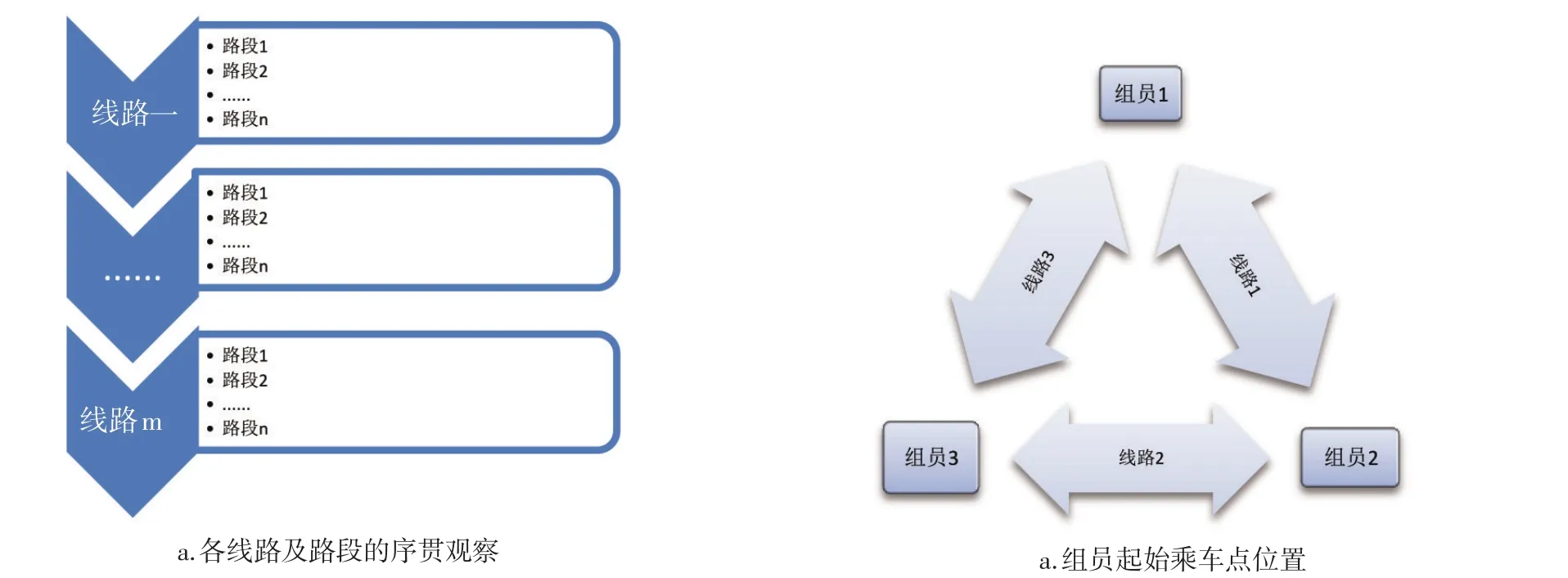

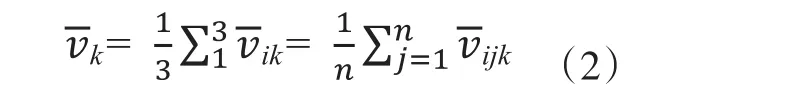

2.各组随机序贯观察。首先,每个小组对不同线路的观察顺序,按照随机分配的原则确定;各线路的观察按照时间顺序连续序贯进行(见图2),完成一条线路的连续观察后,再开始下一线路的观察;每组组员各自分别进行观察,分别获取数据;各组员的起始观察线路按照随机分配的原则确定。其次,各组员不同时在同一乘车点乘坐同一班次公交车;各组员对同一路段同一方向的观察起始时间在高峰期间隔30分钟以上,在平峰期间隔1小时以上(见图2)。最后,各组员对计划线路每天每时段往返观察一次,连续观察7天完成观察。

图2 组员观察公交线路序贯情况

3.观察内容及方法。首先,在考察前,根据各路线情况,提前制定观察记录表,表内标明每条线路的道路等级以及各路段的名称、长度、限速等固定值,空格处用于记录每次通过该路段的起止时间。其次,观察者通过乘坐表中所列公交车次,选择公交车前端位置搭乘,巡游预定线路观察该线路各路段,了解各路段公交车行驶情况,记录通过各路段的起止时间(公交车上下客停靠时间不计)。最后,数据的剔除:超过时间范围或跨越时间段的路段行驶数据予以剔除;公交车行驶过程中,若路段发生交通意外等特殊情况干扰通行,则该路段该次数据予以剔除。

(四)道路顺畅度的评价方法

1.单次路段平均速度

式中:s为路段距离,t为通过路段的时间。

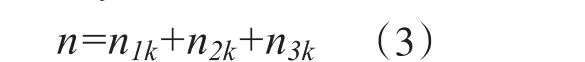

2.路段平均速度

式中:n为全部组员对k路段的成功观察总次数;分别表示组员1,2,3各自对k路段的成功观察次数。

3.道路畅通程度划分标准

参考2011年北京质量技术监督局发布的《城市道路交通运行评价指标体系》[13],将道路平均行驶速度作为通行状态的评价指标,根据道路类型,将道路通行状态划分为5个等级(详见表2)。

表2 各路段交通状态评价标准(单位:km/h)

四、结果分析

(一)调查结果

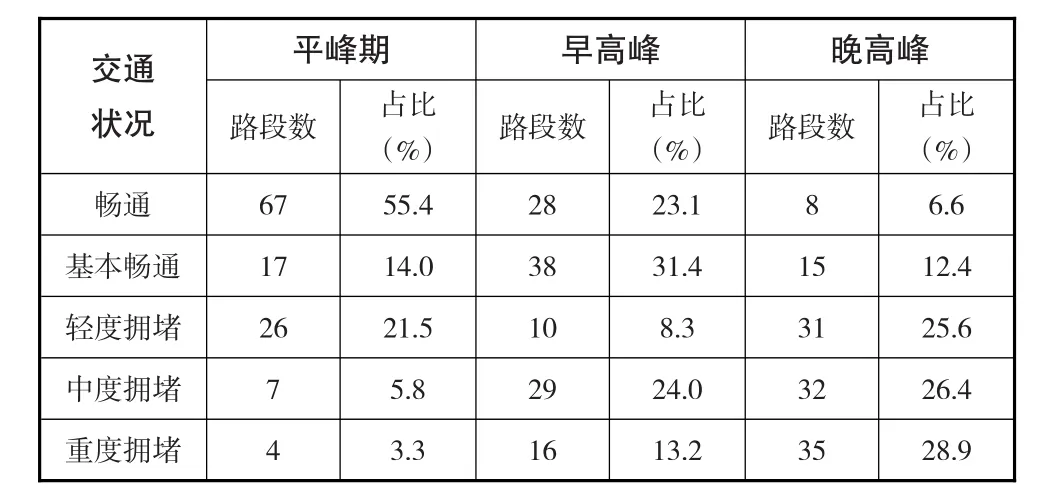

将121条路段的调查结果进行统计,参照表3进行评价,结果见表3所示。

表3 惠州市主城区121条路段交通情况(单位:段)

(二)结果分析

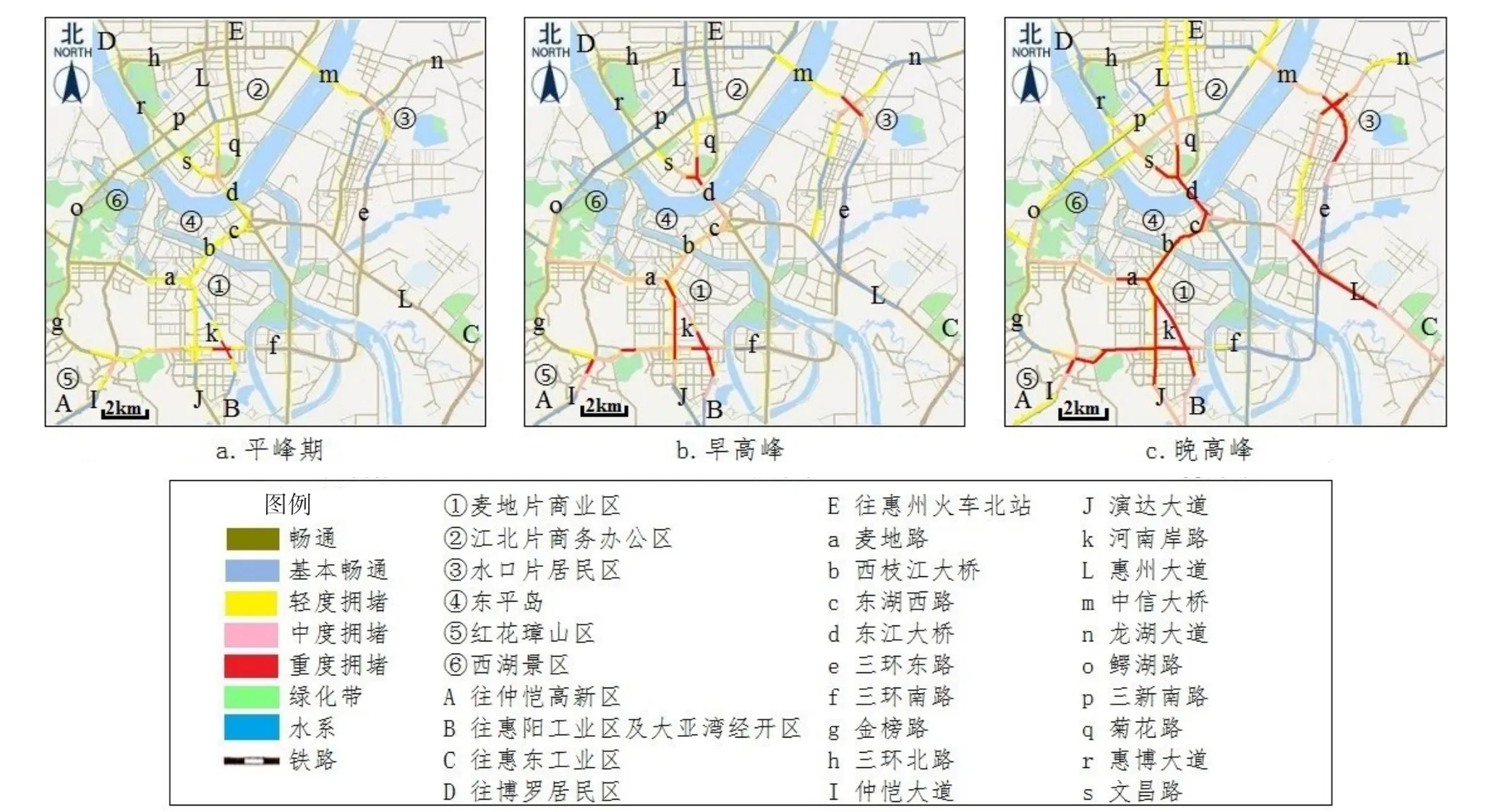

1.从交通拥堵看城市空间破碎化的风险。从惠州市主城区各时段道路畅通情况来看(见图3),无论平峰期,还是早晚高峰期,数处堵点一直稳定存在。一方面,主城区内的堵点主要存在于:环西湖的主干道麦地路-往返双向(堵点a)、跨越西枝江的西枝江大桥-往返双向(堵点b)、穿越东平岛的东湖西路-往返双向(堵点c)、跨越东江南北的东江大桥北桥头-从江北上桥方向(堵点d)。另一方面,从主城区与周边连接路段来看,堵点主要存在于:主城区连通西南方向的仲恺大道-进城方向(堵点I)、主城区连通南部方向的三环南路-东西双向(堵点f)、主城区连通正南方向的演达大道-进城方向(堵点J)及河南岸路-进出双向(堵点k)、主城区连通东南方向的惠州大道-进城方向(堵点L)、主城区连通东北方向的三环东路-从南往北方向(堵点e)和龙湖大道-往返双向(堵点n)。上述节点全天车流一直不畅,早晚高峰则均会出现严重拥堵,其中拥堵情况在平峰期较轻、早晚高峰期严重、晚高峰最重,说明几个区块之间道路交通不畅,表明城市破碎化局面已经客观形成。

图3 工作日分时段道路交通状态空间演变

2.城市地貌客观导致了空间破碎化。结合地貌分析,堵点a为西湖阻隔所致,堵点b、c由西枝江及东平岛分隔形成,堵点d因东江隔断所限,堵点I受红花璋山区分割而成。主城区山水阻隔明显,是造成机动车需求及交通拥堵的重要原因,说明地貌阻隔是城市空间破碎化的一个重要原因。

3.城市空间功能分化促进了空间破碎化。从图3中可见,堵点I为通往仲恺高新区的节点,堵点J及堵点k为通往惠阳工业区和大亚湾经开区的枢纽,堵点L为通往惠东工业区的渠道,堵点e和堵点n为通往水口居住区的主要路段,而堵点f为主城区通往南部的必经之路。

结合城市功能分布分析:首先,在主城区三环线以内,东江以北为主要商务办公区,东江以南麦地路一带为主要商业中心,而居住区主要分布于城市东北部,城市核心区功能分化明显;其次,在三环线以外的南部,西南区块、南部区块分别为仲恺高新技术开发区、惠阳经济技术开发区和大亚湾经济技术开发区,厂矿密集,功能单一,也是功能分化明显的区块;再次,在三环以外的东南部为惠州机场和惠东工业区,东北部的水口片区,则全部为居住区,各种配套不齐全;最后,市属的著名学校、医院,以及政府机构、大型娱乐设施、休闲园林、商业中心、商务办公中心、大型酒店、大型餐饮、公交枢纽中心等关键机构全部集中于三环线以内,且主要集中于东江以南的麦地路一带和东江以北的云山路一带,其他区块分布寥寥。从上述情况来看,城市空间功能分化明显,职居分离情况严重,促使人们被迫选择机动车出行,这也说明空间功能分化是造成城市空间破碎化的重要因素之一。

4.城市设施隔离加重了空间破碎化。结合城市设施来看,无论公私机构还是居民小区,都存在大量围墙;道路两旁的绿荫乔木下,又修建了大量花坛,并种植了密集的小灌木;道路中间,大都竖起长长的栅栏。上述设施,将各区域进行一一分隔,形成一个个封闭的“孤岛”,成为阻碍市民出行的廊道,阻隔了城市的通达性,从而导致人们被动选择机动车出行,说明城市设施阻隔是造成城市空间破碎化的重要原因之一。

五、结论与建议

惠州在城市建设方面曾多年获得“全国文明城市”“国家卫生城市”“国家环境保护模范城市”“国家生态文明建设示范市”“中国十佳宜居城市”“全国社会治安综合治理优秀市”“中国最安全城市”等荣誉,说明城市建设取得了较大的成绩,但离“满足人民日益增长的美好生活需要”还有较大差距,就城市现状来看,交通及配套设施还需要进一步完善,可在如下多方面进一步着力。

(一)突破地貌局限和空间分隔以提高城市通达性

惠州是山水城市,地貌上山水相隔,阻碍了城市通达性,需要进一步综合治理,可采取如下策略:第一,建立综合交通体系以突破地貌限制。可考虑利用隧道、桥梁、高架快速路,跨山越水,将城市区块直接连通,减少通达距离,建立快捷交通通道,缓解城市主干道的通行压力。第二,加强旧城改造。惠州老城区均位于环西湖圈,这里既是城市的地理中心,也是城市交通的必经区块。但该区块道路陈旧且狭窄,蜿蜒曲折、岔路口多,导致车辆大都需要绕行,严重影响了城市通达性,更加重了相邻区域道路的拥挤。据此,应加强该区块老旧道路的改造,通过拓宽路面、截弯取直,消除断头路,使过路车辆快速通过,缓解城市核心区域的拥堵状态。第三,充分挖掘交通潜力。惠州主城区内有东江、西枝江穿流而过,目前两江两岸均有道路,但既有的道路并未总体规划利用,有的路段作为旅游观景通道,有的属于小区间连接通道,利用模式单一,总体利用率不高;道路形态普遍狭窄,蜿蜒曲折且不连续,两端并未很好地与其他干道连接而形成了断头路;且道路中间多处中断而需绕行其他街区道路,更有甚者,中间还建立多处滨江公园从而阻隔了道路的连续性。有鉴于此,应充分利用滨江的公共空间优势,对现有道路进行扩宽连通,改造升级,沿两江两岸打造快速通道,分流其他干道的交通流,以缓解城市拥堵。

(二)消除城市廊道阻隔,提高城市通达性

主城区内存在大量围墙、花坛、栅栏,严重阻断了城市廊道,影响了通达性,主要体现在:各单位、各小区均建有围墙,严重阻碍了人员通行,增加了居民的通行距离;加之城市道路车辆穿行,路中栅栏阻隔,造成居民出行不便,迫使人们被动选择汽车出行,进而加重了城市交通拥挤;有的干道中央,突然出现一棵大树或者花坛,导致交通绕行,这也降低了通行效率;在路旁大都存在一条很宽的空白地带,甚者宽达四五米,这类原规划为人行道的区域,如果合理利用,既可以停车,也可以行人;但在人行道中间,恰恰设置了盲道,将人行道划成两半,若临时停车则导致宽度不够,进而容易挤占盲道造成违规,这也不利于道路的多样化利用。

惠州地处北回归线以南,气候温暖,植被茂盛。道路两旁本已植有密集的林荫树,诸如木棉、大腹异木棉、香樟、金凤凰、蓝花楹、大叶榕、小叶榕、紫薇、棚架子、杧果树等乔木,四季不落叶,鲜花盛开时节芳香四溢,不仅景色优美,树下作为人行通道本来就是再好不过的事。但市政出于生态考虑,又在路旁乔木下密集栽植了小灌木和花草,并修建花坛将小灌木包围起来,这便人为地阻断了人行通道。除了保持生物多样性外,从绿化角度来讲,种植小灌木属于一种重复建设,因小灌木叶片总面积有限,一大片的固碳造氧作用还不如一棵乔木,无论从绿化、光合、固碳等作用方面,都效率低下,而且占地面积过大,阻碍通行,得不偿失。

城市交通治理既是城市空间规划与可持续发展的问题,更是事关人民生活水平不断提升的民生问题,一方面要保持人民幸福感与生活满意度得以稳步提高,另一方面要不断提升城市管理水平与交通规划合理性,从而推进城市交通治理体系与治理能力的现代化。基于此目标出发,可以采取如下改进策略:首先,在权衡利弊的基础上,通过经济补偿、政府回购的方式,尽力拆除围墙,使小区道路与公共道路连通,提高交通通达性;其次,酌情移走干道中间的大树与花坛,扩展道路宽度,恢复道路畅通;再次,合理调整盲道位置,使路旁空地可以多样化利用,提升道路利用效率;最后,另寻途径以维护生物廊道,在保持生物多样性的同时,拆除路旁乔木下的花坛,移除小灌木,恢复、扩宽人行通道。

(三)健全交通配套设施,提高道路利用效率

在公共交通基础设施建设上,一方面,保障机动车道通畅,可以考虑采用港湾式公交停靠站,避免公交车频繁停靠路旁站点而影响交通通畅。此外,建设专用的非机动车道,防止自行车、电动车挤占机动车道,此举既有利于提高机动车道的利用率,也可以减少交通事故;另一方面,增加停车资源供给,合理选择布局规划,大力建设公共停车场,并逐渐取消占道停车位,使汽车停靠脱离行车道,防止占道停车,以充分释放道路通车潜力。实际上,拆除路旁花坛后能够腾出土地空间,从而在乔木下设置大量的停车位,以解决停车挤占行车道的问题,一举多得,既可以化解停车难,又可以提高道路通车效率,更有利于市民出行,从而提高整体通达性。