大陆影像里的香港想象

——以贾樟柯电影为中心

2019-11-14韦亮节

韦亮节

(华南师范大学 文学院,广东 广州 510006)

经历十年清汤寡水的“文革”文艺后,中国大陆民众深切渴望拥抱流行文化:邓丽君的“靡靡之音”在电波里频频被偷听,一部《追捕》(1978年引入)足以引发高仓健热,丽的电视出品的《霍元甲》(1983年引入)一度风靡全国……在所有“拿来”的文艺作品中,“香港制造”的作品影响力无疑是巨大而深远的。正因此,在接受港产文艺作品后,大陆的文艺工作者们纷纷对香港展开各种想象。

在众多想象香港的大陆影视中,贾樟柯电影总是显得那么独特。从最初的《小山回家》到最近的《江湖儿女》,贾樟柯作品中虽从未出现过香港这座城市,但香港却常以文艺作品的形式被展现。为何贾樟柯如此醉心于香港呢?在《香港:就这么简单》一文中,贾樟柯写道:“后来县城开始有了录像厅,放映的大多是香港电影。我终日沉溺于此,在香烟缭绕的黑暗屋子里通过电影去了解香港[1]30”。那么,贾樟柯电影与其他大陆影视作品中的香港想象有何不同?其电影“地上”和“地下”两个时期里的香港想象又有何转变?这种转变的原因何在?

一、“地下”时期的香港想象

划分贾樟柯电影“地下”“地上”时期的标志性事件是2004年“独立电影七君子”联名上书电影局[2]。2004年前的“地下”时期,贾樟柯的作品有《小山回家》和“故乡三部曲”(《小武》《站台》《任逍遥》)。

(一)欲望的浮想

在大陆导演秦志钰的《安丽小姐》(1989)中,香港被想象成犯罪的天堂;石斌的《反黑行动》(1990)则把香港想象成黑恶势力的大本营。可见,此时的香港想象还处在意识形态想象中[3]。而在贾樟柯的《小山回家》里,香港亦被想象成一座“欲望都市”。影片对香港的想象具体化为三级片演员曹查理。事实上,曹查理及其演出的三级片也并未真正出现。电影中,小山与老乡们在玩笑时谈论到了曹,并羡慕曹“又舒服又挣钱”。身为“第六代导演”的贾樟柯早已自觉脱离集体语境,弱化了意识形态,以个人化形态进行创作,故而香港想象便出自底层人(小山们)的视角。所以香港并不被批判,而是被羡慕。小山对想象中的香港或香港人的羡慕是非理性的,是其对现实的某种控诉。

电影中,曹查理、“王银花的屁股”、枕头下的色情书《奇案大案风流案》和对房东言说“老婆快生儿子了”等都是主人公小山性心理的显露。雅克·拉康在镜像理论中提出“他者”的概念,即自我的认同总是借助于他者,自我是在与他者的关系中被构建的,自我即他者[4]。在影片中,曹查理这个香港想象是小山“自我”构建的“他者”。小山的未婚妻(霞子)因家庭经济原因沦为性工作者,所以小山在性需求和性心理上都是失衡的。相对于小山打工的北京而言,曹查理所代表的香港是一座“纵欲城市”,所以对曹的羡慕实则为一种意淫,一种自我“曹查理化”的移情。对于香港的崇拜并没有什么理性可言,却深深折射了90年代大陆“城市异乡者”的性压抑。

(二)江湖义气的幻想

在录像厅时代,香港武打片深深影响着大陆受众。片中的爱情叙事、视听模式、商业化与娱乐化都已深深渗透在之后大陆同类型电影之中,例如大陆导演姚寿康的《血滴子秘史》(1990)与邵氏电影《血滴子》(1975)不无关联,甚至冯小刚的《夜宴》(2006)都不乏香港武术指导的身影。同样,这些港片背后的江湖义气也深深影响着大陆受众的价值观。贾樟柯电影的特殊之处在于其并不向港片的商业模式靠拢,而是讲述深受港片影响的青少年的故事,故而香港不是电影手段,而是一种想象。

电影《小武》中的小武是个时代的悲情“零余者”。小偷的身份让他混迹于汾阳县城的“江湖”中,他的悲情则源于他的江湖义气。小武与小勇曾有着“有福同享”“有难同当”的誓言,然而“识时务”的小勇通过卖假烟假酒、开歌厅成为县城的民营企业家,在“政治招安”后与小武断绝关系;但小武还坚守着江湖道义。江湖道义“是指与我国传统思想一脉相承,历经社会变迁而产生了畸变,并由人们在社会交往中形成的道德品质、行为规范、价值取向,以及不以法律为基础的狭隘的是非正义观[5]”。小武这种价值观的形成,与香港电影密不可分。影片中,小武站在录像厅外认真地听着港片《喋血双雄》的对白和音乐,足见他对该片及该片所传达价值观的痴迷。此外,小武的徒弟(三兔)也激情洋溢地谈论着香港电影《纵横四海》和《英雄本色》。可见“边缘”少年们的精神世界是由港片所构筑的,所以香港会被他们幻想成充满江湖义气的异质空间。

(三)流行文化的遐想

在大陆导演张良的《逃港者》(1987)中,香港被想象成一座充满诱惑的现代化都市,所以大陆青年不顾一切地奔向它。另外,一些港片中,大陆人土气、开口闭口“同志”的形象(见如《赌圣》(1990)、《猛鬼旅行团》(1992)等)也佐证了港、陆的现实差距。而作为远离香港的县城青年,贾樟柯并不能直观地感受香港的现代化,而是通过影视和音乐来间接想象香港。

带有自传性质的《站台》是贾樟柯目前为止唯一讲述80年代故事的影片。贾樟柯曾说:“我觉得《站台》里面有两个角色,一个是4个年轻人成长的过程,另一个就是文化[6]”。文化传播的波状扩散即“由文化中心区域向外围区域的区际扩散。如发达国家(地区)向落后区域的技术与经济扩散等[7]”。《站台》中,香港电视剧《霍元甲》(黄元申版)和《上海滩》(周润发版)在汾阳电视机上的反复出现即是这种波状扩散的结果。在这里,香港是流行文化的中心区域,而汾阳则是流行文化外围区域。此外,片中还引用了粤语歌《成吉思汗》。这首歌曲的磁带是张军从广州带回的,而歌曲的汉化版则由香港歌手林子祥用粤语翻唱,但其原唱则来自德国的成吉思汗(Dschinghis Khan)乐队。如此一来,一首流行歌曲的传播途径是:德国—香港—广州—汾阳。所以,对于封闭的汾阳而言,开放的、发达的香港不但是流行文化的产地,也是世界流行文化的传播重镇。故而,此时的香港被遐想为流行文化圣地。

二、“地上”时期的香港想象

“地上”时期,被“解禁”后的贾樟柯创作精力旺盛,作品中依然不乏香港想象。截至目前,贾樟柯“地上”时期的电影主要有《世界》《三峡好人》《二十四城记》《天注定》《山河故人》《江湖儿女》。

(一)江湖情怀的哀悼

“江湖”在香港武打片中常被提及。在港片的影响下,大陆同类型电影中也不乏刀光剑影,但江湖的概念被不断淡化,如《黄河大侠》(1988)中的江湖实则围绕庙堂展开,《双旗镇刀客》(1991)传达的是黑泽明《七武士》(1954)式的反暴。与这些作品重武、轻江湖相反,贾樟柯作品中虽然没有了令人赏心悦目的武打镜头,但继承着香港武打片中的江湖情怀,同时也在解构这种情怀。

《三峡好人》中,“小马哥”身上印有多个香港符号:一是手机铃声为《上海滩》主题曲;二是从头到尾模仿《英雄本色》中“小马哥”(Mark)的打扮和言行;三是其台词“这个世界不适合我们,因为我们太怀旧了”改编自《喋血双雄》中的台词“或许我们都太念旧了,我们不再适应这个江湖”。然而,影片中的“小马哥”是个堂吉诃德式的人物。他最终死于他所想象的江湖中——因帮人打群架而被打死。另外,韩三民设宴等“小马哥”时,出现了一个极具深意的镜头:穿着刘关张戏服的演员坐在另一张桌前打电子游戏——刘关张是兄弟情义的象征,但是穿这些行头的演员们却只顾自己的游戏,也说明这种“同生共死”的江湖情怀没有现实的土壤。同样,《江湖儿女》中的斌斌、巧巧们认真地观看着香港导演黄泰来的《英雄好汉》后拜关公像、饮酒盟誓,然而斌斌出狱后的“无人问津”也说明《英雄好汉》所表达的江湖情怀只是一种浪漫幻想。《江湖儿女》中“情”“义”并叙,义的沦丧也湮没了斌斌对巧巧的情,影片接近尾声时巧巧对斌斌的帮助或夹杂着些许江湖情怀,但斌斌的不辞而别和监控中巧巧的绝望又将这微弱的情怀化解于无形。

(二)怀旧的曲调

对“老歌”的引用是近些年大陆电影的常用手段:宁浩的《疯狂的石头》(2006)中出现刘德华的《忘情水》,韩寒的《后会无期》(2014)引用了83版《西游记》的插曲《女儿情》。被戏称为MV导演的贾樟柯则对香港“老歌”情有独钟,特别是叶倩文的歌。

《二十四城记》和《江湖儿女》中的香港想象都具体化为叶倩文的《浅醉一生》。电影和歌曲之间存在着一定的“互文性”(intertextuality)。首提“互文性”概念的朱莉娅·克里蒂娃(Julia Kristeva)认为:“任何作品的文本都像许多行文的镶嵌品构成的,任何文本都是其他文本的吸收和转化[8]”。也就是说,两个或多个文本之间是存在内在关联的。《二十四城记》里成都420厂的拆迁故事便由《浅醉一生》道出依附于国有企业的员工的心声:“……承诺的一切永没改变,多少期望多少梦,皆因心里多孤寂,即使期望多缥缈,期望已能令我跨进未来……”402厂作为军工企业,曾拥有着集体主义时代的荣光,但拆迁将这一切化为乌有,未来对每个人而言是迷茫的。《江湖儿女》中所唱的《浅醉一生》则是叹惋主人公巧巧与斌斌的人生际遇:巧巧想过安稳日子最终卷入江湖,斌斌向往江湖而最终被江湖所弃。

《山河故人》中的香港想象则是叶倩文的歌曲《珍重》。本片有句经典台词说:“每个人都只能陪你走一段路,人总是要分开的。”女主角涛选择晋生后就与梁子分开,之后与晋生离婚两地分隔(一在汾阳、一在上海),再后来因父亲辞世而生死相隔,最后与儿子到乐天涯相隔(一在中国、一在澳洲)。可以说,分离是《山河故人》的叙事主题。片中引用的歌曲《珍重》中“不肯不可不忍不舍失去你,盼望世事总可有转机,牵手握手分手挥手讲再见,纵在两地一生也等你”等句极好地诠释了电影的主题和主人公的情愫。

(三)暴力美学的回眸

大陆导演在处理武打或暴力题材时,往往会将故事设置在民国或更早的年代里,如徐皓峰的《倭寇的踪迹》和(2012)《师父》(2015)分别是明朝和民国的故事;又或者将故事设置在远离人烟的国境或国外,如吴京的《战狼》(2015)与《战狼Ⅱ》(2017)。相比之下,贾樟柯则当暴力题材与当下社会事件进行完美的嫁接。贾樟柯坦言自己曾“对胡金铨、张彻、楚原、程刚、郭南宏等这些导演的电影进行系统的观看[9]158”,所以在《天注定》中,香港想象是一种电影审美:张彻、胡金铨、吴宇森等导演作品创造的暴力美学。

胡文海特大杀人案、周克华抢劫杀人案、邓玉娇案和富士康跳楼事件构成了《天注定》中的四个故事。通过暴力影像,贾樟柯有意将这四个故事阐释为武侠故事。《在第一次主创会议上的阐述》中,贾樟柯说:“大海对应鲁智深,周三对应武松,小玉对应京剧里的林冲和《侠女》里的徐枫,湖南小子对应张彻电影里的光膀子的男性[9]138”。其实,大海和周三儿的开枪和倒在血泊中的受害者更像香港的枪战片,故而电影中讲述周三儿故事时又加入了杜琪峰的《枪火》。无论是暴力事件的文学化,还是电影镜头的暴力美学化,《天注定》中的种种因素都表现出对传统侠义(如《水浒传》)、邵氏时期的港片(如张彻电影)和香港枪战片的致敬。

三、香港想象的转变及其原因

(一)香港想象的转变

香港想象由“地下”时期的崇拜转换为“地上”时期的追忆意象。在改革开放以来相当长时期里,香港在流行文化上总是处在“反哺”大陆的地位,所以,此时的香港想象是一种对现代性文明的向往。那么,香港文化何以有如此魅力呢?“香港自被英国入主后,已经发展出很多与中国内地不同的品格[10]”。不同的城市特质造就了不同的文化,从而影响着文艺品质。相比于大陆,其时的香港更现代化,也更传统化——这并不矛盾,恰恰是香港“半唐番”文化的特质:一方面,由于被英国殖民的历史背景,香港的文化中具备了某些更现代化(或西方化)的因素,例如叙事视野的开阔、题材选择的无禁忌和思想的先锋性等;另一方面,由于基本未受“文革”的波及,其较好地保留了中华民族传统文艺特质——对于这一点,贾樟柯曾说:“我就慢慢溯源,看到那些20世纪三十、四十年代电影的时候,我发现那些才是中国电影非常好的传统,对个人生活、个人情趣,对街坊邻居、市井生活的重视……[11]100”。又说:“王家卫能拍出《花样年华》我觉得一点都不奇怪,它是那个年代传下来的东西,本身灵感的源头、造型的延续,都是没有中断的、完整的中国文化传承下来的[11]101”。这种文化传承就包括了市井生活中的俗气(如色情业)、带着浪漫气息的江湖义气等。然而,到了“地上”时期,这些过往追求的美好想象已是明日黄花。香港想象只是特定年代里某些人成长的共同记忆,故而这种想象成为创作者、作品人物、部分受众可能引起共鸣的追忆意象:对过往生活方式及荣光的追忆(《二十四城记》),对过往浪漫价值观的哀悼(《三峡好人》),对暴力美学的回溯(《天注定》),对山河岁月和故人故事的怀念(《山河故人》),对青春岁月的叹惋(《江湖儿女》)。

此外,在“地下”时期,贾樟柯的香港想象成就了电影的叙事,也就是说香港想象是电影素材不可分割的部分,比如它成为《小武》中主人公性格形成的关键因素,它也是《站台》整个八十年代叙事必不可少的一部分;然而,到了“地上”时期,香港想象则是被缀加于电影的叙事中。质言之,大部分“地上”时期的电影中,香港想象并不是必不可少的,而是可以被置换的。它作为一种叙事的手段被缀加在这些电影中,营造怀旧氛围,则是贾樟柯的个人偏好。

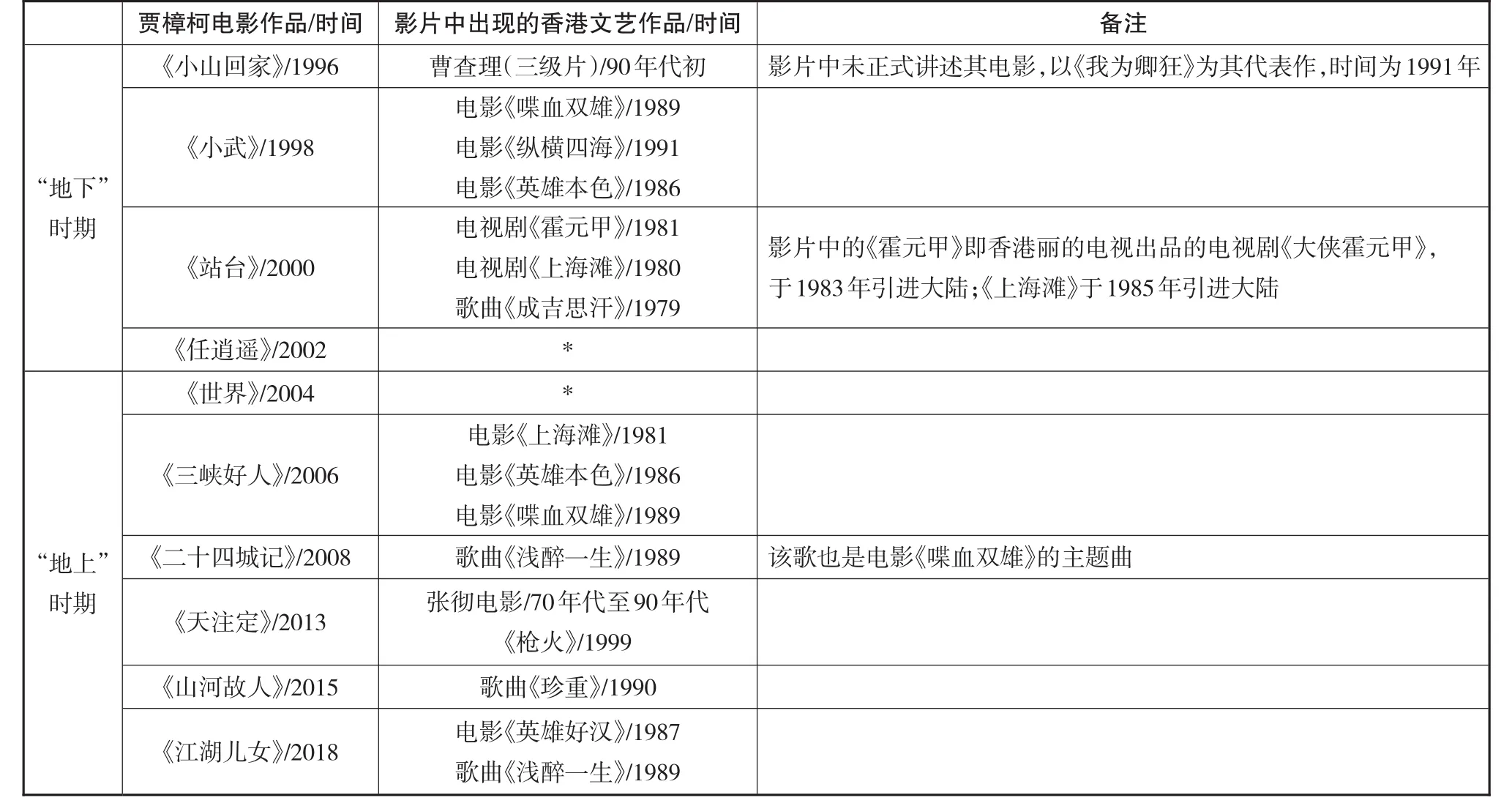

为了进一步讨论香港想象的转变问题,对贾樟柯电影及其所引用香港文艺作品的出品时间进行梳理是有必要的,见表1。

表1 贾樟柯电影及其引用香港文艺作品的出品时间表

奇怪的是,作为“地下”“地上”时期分水岭的《任逍遥》和《世界》中并未发现香港文艺作品的踪迹。值得注意的是,《任逍遥》少年主人公模仿的不是香港电影中的“江湖儿女”,而是昆汀电影《低价小说》中站在桌子上打劫的人物,为何呢?《世界》中,国际元素占据了电影叙事的较大篇幅。北京世界主题公园里“折叠”着世界各地的迷你名胜(泰姬陵、埃菲尔铁塔、金字塔、已毁于911的双子座等)、温州女人要去的巴黎、安娜来自的俄罗斯和要去的乌兰巴托等。种种迹象表明,此时的国际想象有替换香港想象的趋势,又是为何呢?

(二)想象转变的原因

一方面,全球化语境的介入。中国2001年加入世贸组织(WTO)之后并不断加大改革力度,使得中国和世界的交流日益频繁。全球一体化主要是经济的一体化,同时文化交流的深度和广度都大步向前。当此之时,新产出的文艺作品也不可避免地被包含在全球化的语境之中。

事实上,《站台》中就提及了印度电影《流浪者》,《小武》中就出现了麦克尔·杰克逊歌曲的《拯救世界》,但这些并不是文化交流,而是文化传播的结果,故而“地下”时期的贾樟柯电影并没有融入全球化语境,香港想象便是电影叙事中最为频繁的想象,因为同根同源的文化背景。而到了《任逍遥》,除了昆汀的电影片段被少年主人公模仿之外,一张横在小济和父亲关系之间的美元、意大利歌曲等国际元素层出不穷。《世界》里,北京世界主题公园不但是一个折叠的奇异空间,更是全球化下的语境场:人物穿梭在世界名胜的仿景之间,变换地跳着这些名胜所在国的舞蹈,通过演绎的方式传达了全球化时代里,人的生活与“世界”的密切关系。

在《三峡好人》和《江湖儿女》中都出现了与国外科幻片相似的飞碟画面,《天注定》中圣母油画像和毛泽东雕像出现在同一个镜头中,《山河故人》的头尾都出现了Pet Shop Boys翻唱的《Go West》……贾樟柯“地上”时期的电影里,世界元素比比皆是。在全球化的语境下,叙事的视野更加开阔,在面对世界其他民族的文化时,香港想象或无意被淡化,或被当作中国“自我”叙事的一段历史记忆。

另一方面,香港与大陆的流行文化发展的不同结果。虽然香港依然是华语地区流行文化的重要产地,但新世纪后,香港已失去了“东方好莱坞”的实质地位,电影的产量和质量都有所下降,全然没有八九十年代的繁荣兴盛。香港电影评论家列孚认为:“香港电影经过80年代的高峰期,到了90年代的初期,仍保持着这股劲头,1992年达到了巅峰。虽然在接近末期时曾似有反弹,但面临亚洲金融风暴后,又逢‘9·11’事件,外向型经济体系的香港要很快步出经济衰退看来并不容易[12]”。此外,就近些年的观察,香港电影的式微还应包括好莱坞的冲击、本土市场小、电影人才北上、(陆港)合拍片的兴起等因素;而逐利的商业模式下,港片已失去或部分失去了原来“港味”的特质,在质量上也精品稀少。然而,随着中国大陆经济的迅猛发展,流行文化产业也日益蓬勃,甚至出现大陆影视剧在港引起轰动的现象,如《甄嬛传》(2011)、《延禧攻略》(2018)等。在剧变的时代中,大陆流行文化的接受途径也更多元化:本土电影也开始进入“大片”时代(以张艺谋的《英雄》(2002)为标志),好莱坞的商业电影强势登上大银幕,日、韩和台湾地区的影视和综艺等被引进……在这样的文艺氛围下,香港文艺作品并无太多优势可言。姚斯的接受美学理论认为,“在这个作者、作品和大众的三角形之中,大众并不是被动的部分,并不仅仅作为一种反应,相反,它自身就是历史的一个能动的构成[13]”。该理论很好地解释了21世纪以后,大陆观众(大众)在极度的视听享受之后,对小成本的香港电影(作品)的冷落,从而间接影响到香港电影人(作者)的创作。如此一来,香港电影处于恶性循环之中,略显消沉。所以在接受层面上,贾樟柯电影中的香港想象多引用八九十年代的香港电影(见表1)。换言之,贾樟柯电影的“地下”时期适逢香港电影繁荣的末期,所以应用香港文艺作品是一种致敬,一种崇拜;而当贾樟柯走到“地上”时,香港电影不复当年,所以致敬之余更多的是怀旧。

许知远曾这样评价贾樟柯:“在某种意义上,他是我们时代最伟大的新闻记者[1]216”。的确,贾樟柯对时代的剧变是敏感的,并用写实的风格将之记录下来,因而其作品具有一定的史学价值——这就是以贾樟柯电影为中心去讨论大陆影像世界里香港想象的意义所在。