明代广东进士的数量及时空分布

2019-11-14陈友乔

陈友乔

(惠州学院 政法学院/国学研究与传播中心,广东 惠州 516007)

进士成绩是一地人文的重要指标。明代广东进士虽总量不多,在全国15个直省中倒数第四,仅超过云南、广西、贵州①,但明代科举成就不俗。明代广东进士为云南、广西、贵州三省总数的1.59倍,与历史人文悠久的山西、陕西相差不大,约占陕西进士的86.4%,约占山西进士的77.5%[1]590。就庶吉士而言,广东有61人,略低于陕西,但高于山西、云南、广西、贵州[2]124。值得一提的是,明代广东有状元3人,虽少于南直、浙江、江西、福建等科举大省,但与湖广、北直、山东比肩[3]570-595。鉴于已有关于广东进士群体整体研究的成果不多,一些结论也有尚待商榷之处,文章拟从时间、空间两个维度对广东进士的分布进行分析,以期宏观地把握明代广东政治、经济、文化的阶段性、地域性特征。

一、明代广东进士数量

明代广东辖广州府、肇庆府、韶州府、琼州府、南雄府、潮州府、惠州府、高州府、雷州府、连州府、罗定直隶州等11个府级行政单位,共84个州县。关于明代广东进士的数量,众说纷纭,难有定论。司徒尚纪《广东文化地理》一书中考订广东进士为874人[4]371:毛佩琦《中国社会通史》认为明广东进士为1377人[5]483:沈登苗《明清全国进士与人才的时空分布及其相互关系》一文中考订为857人[6]61:方志钦主编《广东通史》认为广东进士为905人[7]667:吴宣德《明代进士的地理分布》一书中考订为883人[1]65:刘春梅在《明代广东进士研究》一文中考订为866人[8]15。不同学者对于广东进士人数的结论各异,其中最多与最少竟然相差520人。出现这种情况,主要有以下原因:

1.对《碑录》及《索引》深信不疑。统计明代广东进士的资料主要有《国朝历科进士题名碑录初集》(以下简称“碑录”)及据此编成的《明清进士题名碑录索引》(以下简称“索引”),成为很多研究者手中的“独门秘籍”。实际上,《碑录》及《索引》并不完全可靠。“除了未在监、不存、漫漶、未发现、未立碑之类的情况外”,“《碑录》的题名至少有碑、进士登科录、《明贡举考》等三个来源”,这样使得“《索引》实际载录的人数”“并不准确”[1]29。一些研究者往往不察,以《碑录》及《索引》为“最为可靠的资料”,“袭误踵讹,遂致其他更有价值的资料被掩而不见”[1]21。

2.因所据资料不同而统计结果多歧。由于研究者的视野及所据资料的不同,统计结果也就差别很大。有的研究者以《碑录》及《索引》为依据:有的以各种登科录为依据,比如,台湾书局《明代登科录汇编》、宁波出版社《天一阁藏明代科举录选刊·登科录》、姜亚沙等主编《中国科举录汇编》等:有的以地方志资料为依据。必须指出的是,这些资料各有利弊。比如,地方资料是进士研究的重要资料,具有地利的优势,可以补其他资料的不足乃至讹误。但是,地方志资料基于阐幽发潜与攀扯名人的心理,因而不乏失实信息。此外,各种资料之间不无出入,甚至有相互抵牾之处。比如,以嘉靖二十三年甲辰科《碑录》为例,有人将其与《登科录》、俞宪《明登科考》、张朝瑞《明贡举考》、题名碑拓片进行比对后发现,“没有一个与《碑录》完全相同[1]31”。再如,嘉靖五年丙戌科,《碑录》为9人,雍正《广东通志》为12人,道光《广东通志》为10人。诸如此类,所在多有。

3.统计口径不同。关于明代广东进士数量统计口径主要涉及以下方面:其一,究竟是按著籍地还是按乡贯进行统计。在进行进士统计时,涉及一个常见又比较棘手的问题。有的按著籍地统计,有的按乡贯统计,有的著籍地与乡贯杂糅。这直接关系到进士的地域归属问题,是导致广东进士统计结果相差很大的一个重要原因。比如,弘治三年庚戌科廖纪,著籍地为北直东光,乡贯为广东陵水。以籍计,属直隶进士;以贯计,属广东进士。查雍正《广东通志》、道光《广东通志》,将其计入。因此,“无论是根据乡贯,还是根据著籍地来进行统计,都存在一些问题[1]18”。其二,是否将崇祯十三年庚辰特用出身科计入。该科系崇祯皇帝的不循常规之举。当事人史惇自陈其事:“崇祯庚辰,上有厌薄进士之意,故将下第举人与廷试贡生尽留待用。惇等请援进士例,谒文庙,行释菜礼,并立石题名。阁臣张四知以为不可,上命如所请,立石国学[9]1126”。对于该榜263人的态度,取否两存。有的学者坚持,该科诸人只是“特用举贡,并非进士”[10]168。有的认为,“特用榜虽非进士,但一般观念中将其视同进士,也是常见的事情[1]48”。该榜263人中,广东30人。有的研究者将其计入,比如,方志钦主编的《广东通史》,即是如此。也有的研究者未计入,如吴宣德《明代进士的地理分布》一书即是。

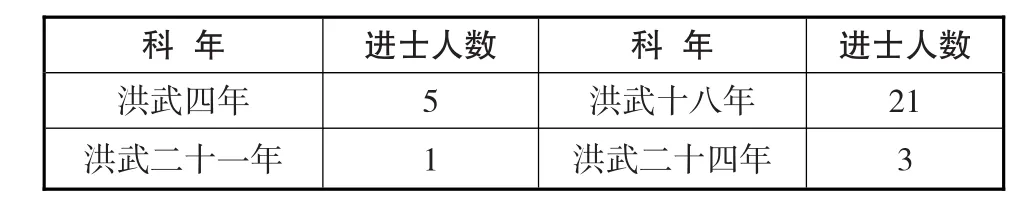

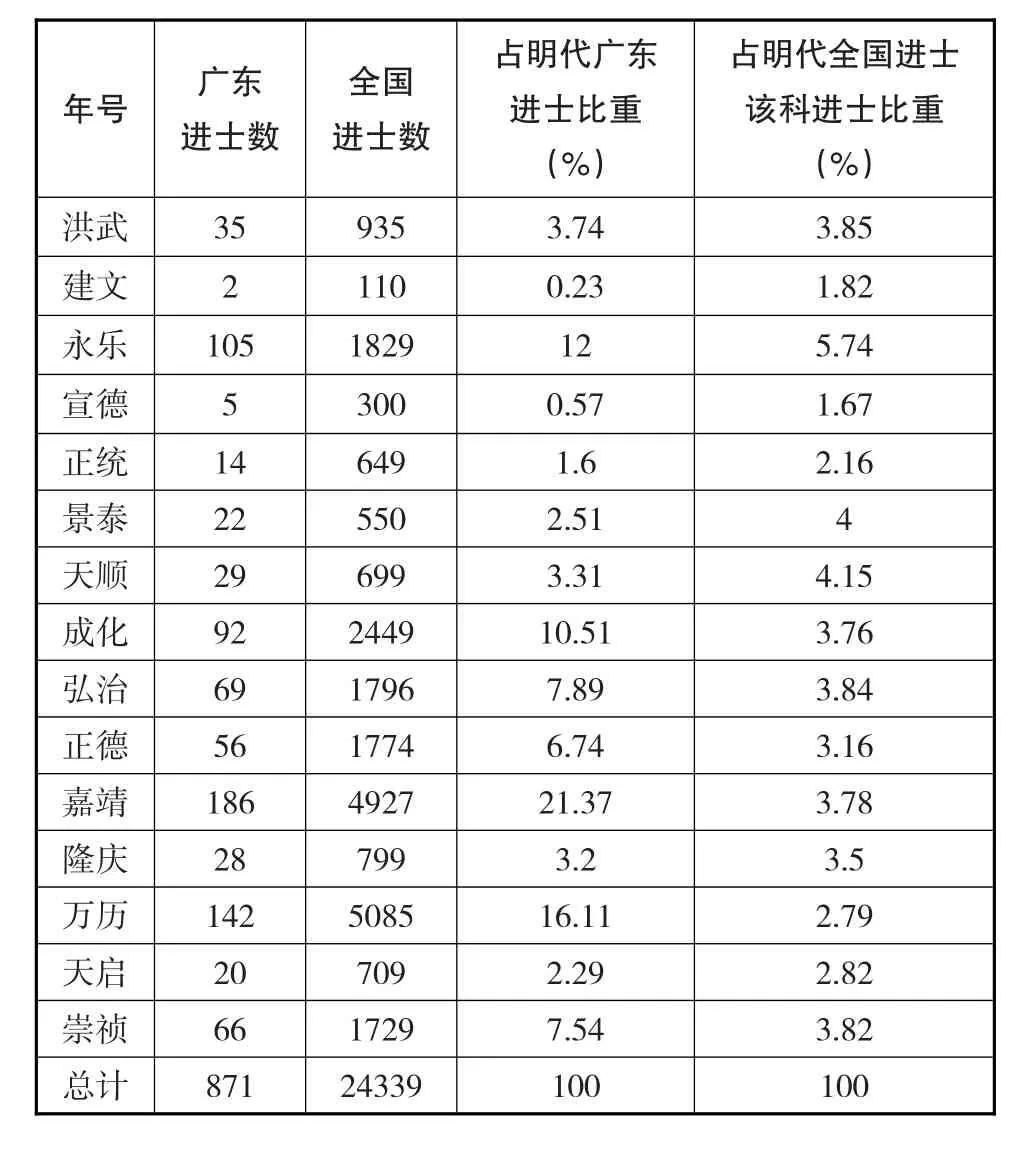

为此,文章以《明登科考》《碑录》《明贡举录》等资料所载人数为基准,再参考《大明实录》、地方志书等资料,尤其是道光《广东通志》为阮元所修,包括选举在内的各门类取材翔实,考证精核。梁启超充分肯定阮志:“嘉道间之广西谢志,浙江、广东阮志,其价值久为学界所公认[11]272”。因之,该志具有重要的参考价值。此外,就统计口径而言,文章以著籍地为准。根据上述原则,文章认定明代广东登科进士总人数871人,不包括崇祯十三年特用出身30人。各科进士人数见表1。

表1 明代广东历科进士人数

(续表 1)

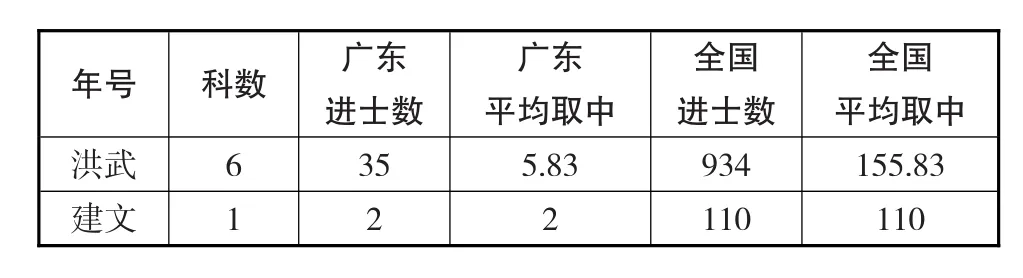

二、明代广东进士的时间分布

明代科举会试共举行88科90榜(洪武三十年丁丑科分春夏两榜,加上崇祯十三年赐特用出身榜)。广东进士871人,分布于88榜。明代广东进士分布,具有明显的阶段性特征。就基本走势而言,明代广东进士随全国进士数量的变化而变化:但由于广东在政治、经济、文化方面等方面的地域特征,使得进士分布并非与全国亦步亦趋,而是有着自身的特点。

(一)明代广东进士时间分布的特点

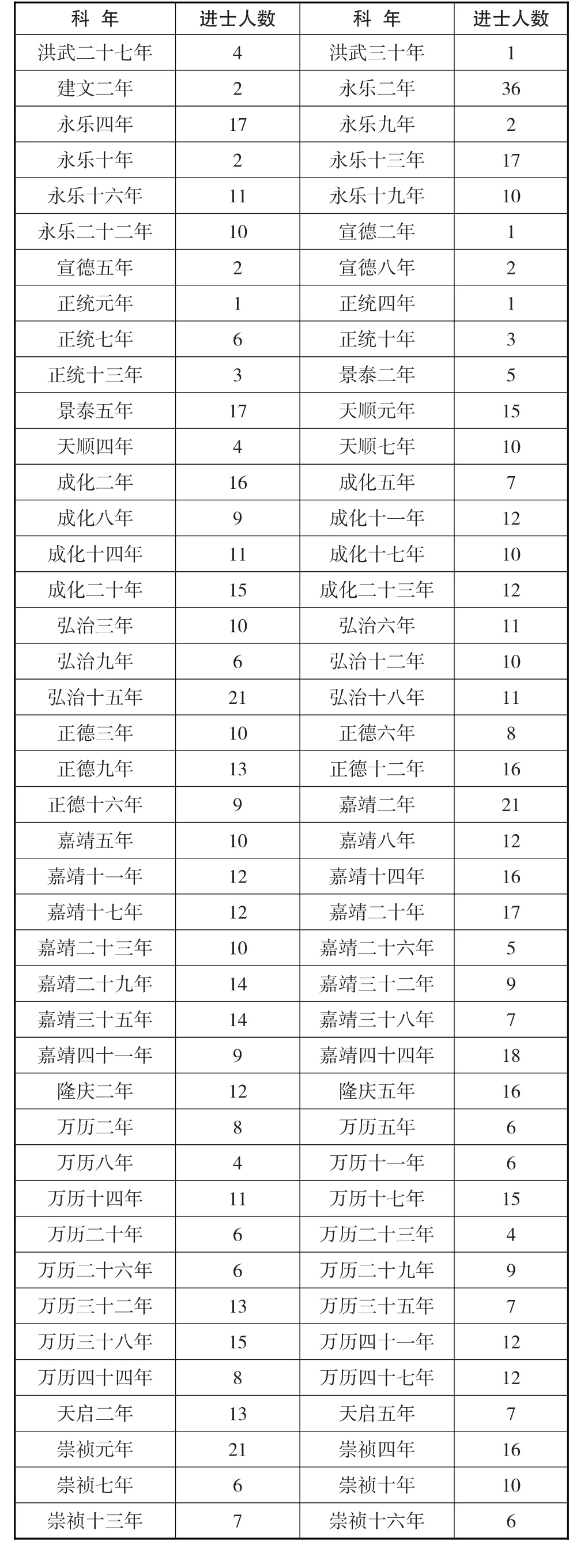

明代广东进士的分布,具有明显的阶段性特征。如表2、表3所示,按照明代广东进士分布的变化趋势,可以将其分为四个时阶段。

一是洪武至永乐,为起步高迈阶段。这一阶段,建文朝为过渡时期,平均每科取中从洪武朝的6人到永乐朝的13.13,其中永乐朝远远高于广东平均取中的9.90,在历朝中居第二,仅次于平均每科取中最高的隆庆朝(14)。进士人数占全国的比重,从洪武朝的3.85%到永乐朝的5.74%,两朝均高于广东进士的平均值3.56%,其中永乐朝为历朝之首。此外,永乐朝取中105人,在历朝中居第三,仅次于万历、嘉靖两朝。

二是宣德至正统,为缓慢发展阶段。这一阶段,平均每科取中从宣德朝的1.67到正统朝的2.8,均远低于广东平均值。进士人数占全国的比重,从宣德朝的1.67%到正统朝的2.16%,均低于广东平均值。

三是景泰至隆庆朝,为稳步增长阶段。这一阶段,平均每科取中从景泰朝的11到隆庆朝的14,每科都高于广东平均值,隆庆朝达到最高值。进士人数占全国的比重,从景泰朝的4%到隆庆朝的3.5%,除了隆庆、正德两朝略低于广东平均值外,其余各朝均高于平均值。此外,这一阶段进士共482人,占明代广东进士的55.34%。

四是万历至崇祯朝,为降中趋升阶段。这一阶段,整体下降中呈上升趋势。平均每科取中,从万历朝的8.88到天启朝的10,再到崇祯朝的11;进士人数占全国的比重,从万历朝的2.79%到天启朝的2.82%,再到崇祯朝的3.82%。

表2 明代全国、广东各朝进士每科进士平均取中

(续表 2)

表3 明代广东各科进士占该科全国进士、广东进士的比重

(二)明代广东进士时间分布探因

影响明代广东进士时间分布的原因大致包括两个方面:

一是明代广东进士数量随全国进士的变化而变化,这是一个基础性的原因。一方面,明代全国进士数量的变化决定了广东进士数量变化的幅度、范围、方向。比如,明代全国进士较多的有万历、嘉靖、成化等朝,较少的有建文、宣德、正统等朝;就广东而言,也大体如此。另一方面,明代广东进士数量的变化又有相对独立性。比如,全国进士最多的万历朝,而广东进士最多的是嘉靖朝;全国进士成化朝远远多于永乐朝,而广东进士则永乐朝多于成化朝。

二是广东进士空间分布,是全国宏观层面与广东微观层面相互摩荡的结果。在起步高迈阶段,明显地带有科举制度不成熟特征和不断探索的痕迹。作为明朝的开国之君,朱元璋虽然注重选拔人才,但在洪武四年开科取士之后,经过反复思索与实践,延至洪武十八年才接续中断了十多年的科举考试。这一阶段,科举制度不成熟的地方还在于,每科取士多寡悬殊。洪武十八年乙丑科取士多达472人,而洪武二十四年辛未科只取31人,永乐二年甲申科取士470人,永乐九年辛卯科取士仅84人。这一阶段,广东虽是起步,但达到了一个小高潮。之所以如此,主要在于朱元璋、朱允炆、朱棣三代之君,亟亟以振兴文教为己任。洪武三年(1370年),朱元璋昭告天下,“使中外文臣皆由科举而进,非科举者毋得与官[12]1696”。洪武十五年八月,朱元璋下诏:“诏礼部设科举取士。令天下学校期三年试之,著为定制[13]31”。建文朝继承了朱元璋的科举制度,大有文治之风。建文遗臣方孝孺指出:“昔太祖高皇帝创业绍正统之三年,即兴科舉。……高皇帝垂宪於前,皇上嗣之,尊右文教而士競劝,得才视昔有加[14]296”。至于朱棣,由于“朱元璋留下了一套完整可行的制度,号称恢复祖宗旧制的他不能不继续走向洪武末年开始的文治之路[15]189”。此外,这一阶段广东府际之间存在某种相对均势。广州府虽有一定的优势,但潮州府、琼州府、肇庆府等均有不俗的表现,远非后来广州一府独大的局面。以洪武十八年乙丑科和永乐二年甲申科为例,洪武十八年乙丑科广东中式22人,广州府7人,其余分布于韶州、潮州、肇庆、高州等府:如果说洪武乙丑科广州府优势明显的话,而永乐二年甲申科广州府优势全无,广东中式36人,广州府5人,高州府、肇庆府分别为8人、6人,超过了广州府。

宣德、正统两朝,广东进士发展缓慢。除了建文朝,宣德、正统两朝不仅中式人数最少,而且占全国进士数量比重最低。之所以如此,大致有两方面的原因:其一,受全国进士录取总量限制。宣德、正统两朝八科,正统七年、十年、十三年每科为150人左右,其余五科基本上在100人左右。其二,受南北分卷的影响。宣德、正统两朝全国进士949人,与洪武朝935人大体相当。但是,何以洪武朝广东中式36人,而宣德、正统两朝仅中式19人?沿波讨源,南北分卷是主要原因。南北分卷是明朝中央政府根据不同区域文化、教育水平而采取的强制性措施。制度设计的初衷是为了保证科举的公平,抑制科举实力较强的南卷区域各省。但实际上并不能消除各省之间科举待遇的不平等。“分卷的最大得益者是北卷诸省区以及中卷的四川和云南,而直接抑制了南卷各省区进士数量的增长[1]144”。就南北分卷实施的结果,南卷区域各省整体上呈下降趋势。至于科举欠发达的广东,与南直、浙江、江西、福建等科举大省同列于南卷之中,是有失公允的。明人朱茂曙指出,“会试分南、北、中卷,广东置南卷而安庆置中卷,名为均而实为不得其均[16]750”。道理很简单,广东无法与南卷区域内科举发达省区相抗衡而明显受到挤压。根据吴宣德的研究,以宣德二年为界,此前会试5科,此后73科,广东进士中式率由分卷前的4.9%,下降到分卷后的3.3%③。

景泰朝至隆庆朝,广东进士稳步增长,其原因主要有:其一,政治的稳定。土木堡之变后的120年间,虽北有蒙古部侵扰,东南有倭寇流劫,南方有少数民族起义,但政局大体平稳。明代自仁宗、宣宗之后诸帝,大多昏聩怠政,但得益于完备的政治制度,尤其是内阁制度,国家机器尚能正常运转而未引发政治危机。赵翼曾慨叹:“不知主德如此,何以尚能延此百六七十年之天下而不遽失,诚不可解也[17]298”。其二,科举制度的进一步完善。科举制度具有恒久魅力的地方在于公平。而体现科举公平的贡院规制与八股文,正与这一阶段密切相关。“科举的至公主要是通过严密的贡院规制和八股文来实现的,而这两者的成型及在考试中发挥作用是在明代中后期以后[18]332”。科举制的进一步完善,使得荐举制度自正统后逐步衰息。此后,进一步确立了科举制度在选官来源体系中的核心地位。这极大提升了进士的地位,形成“非进士补入翰林,非翰林补入内阁,南北礼部尚书、侍郎及礼部右侍郎,非翰林不任”[12]1702的局面。到嘉靖年间,“独重进士”之风愈演愈烈。这种社会导向,显然是这一阶段进士数量增长的重要原因。其三,社会经济不断增长。这一时期,广东经济已跻身全国先进行列。“明中叶以后,开发中的湖广区地位进一步提升,岭南区也进入先进农业区的行列[19]19”。

从万历甲戌科到崇祯癸未科,前后七十年,广东进士数量呈现出降中趋升的态势。其原因主要有二:其一,广东寇乱频仍,严重破坏了经济、社会秩序,文教荡然。这一阶段,广东倭寇动乱20次,平均每年0.28次 ;海寇动乱25次,平均每年0.73次[20]126。寇乱之余,经济凋敝,社会秩序混乱,文教衰落。以寇乱最为严重的潮州为例,万历朝16科仅中式12人,平均取中0.75,为历朝倒数第二。其二,国家与地方层面的文教复兴。虽然学校、书院数量的多少与科举成绩没有直接的联系,但是,“较多的学校数量能够提供更多的考生资源,从而对保障考生的质量有所帮助[1]164”。因此,书院建设对于振兴一方文教,意义重大。明代中后期,书院连续遭到嘉靖、万历、天启三次禁毁。“嘉靖初禁,抑制了书院的强劲发展势头:万历再禁,终结了书院的兴盛局面:天启三禁,书院几乎气绝[21]423”。崇祯皇帝励精图治,振兴文教。崇祯朝新建书院84所,重建2所,总共86所,在历朝中居第5。就广东而言,崇祯朝修建书院28所,书院数量排名第二,仅次于第二个高峰万历朝[22]52。

三、明代广东进士的空间分布

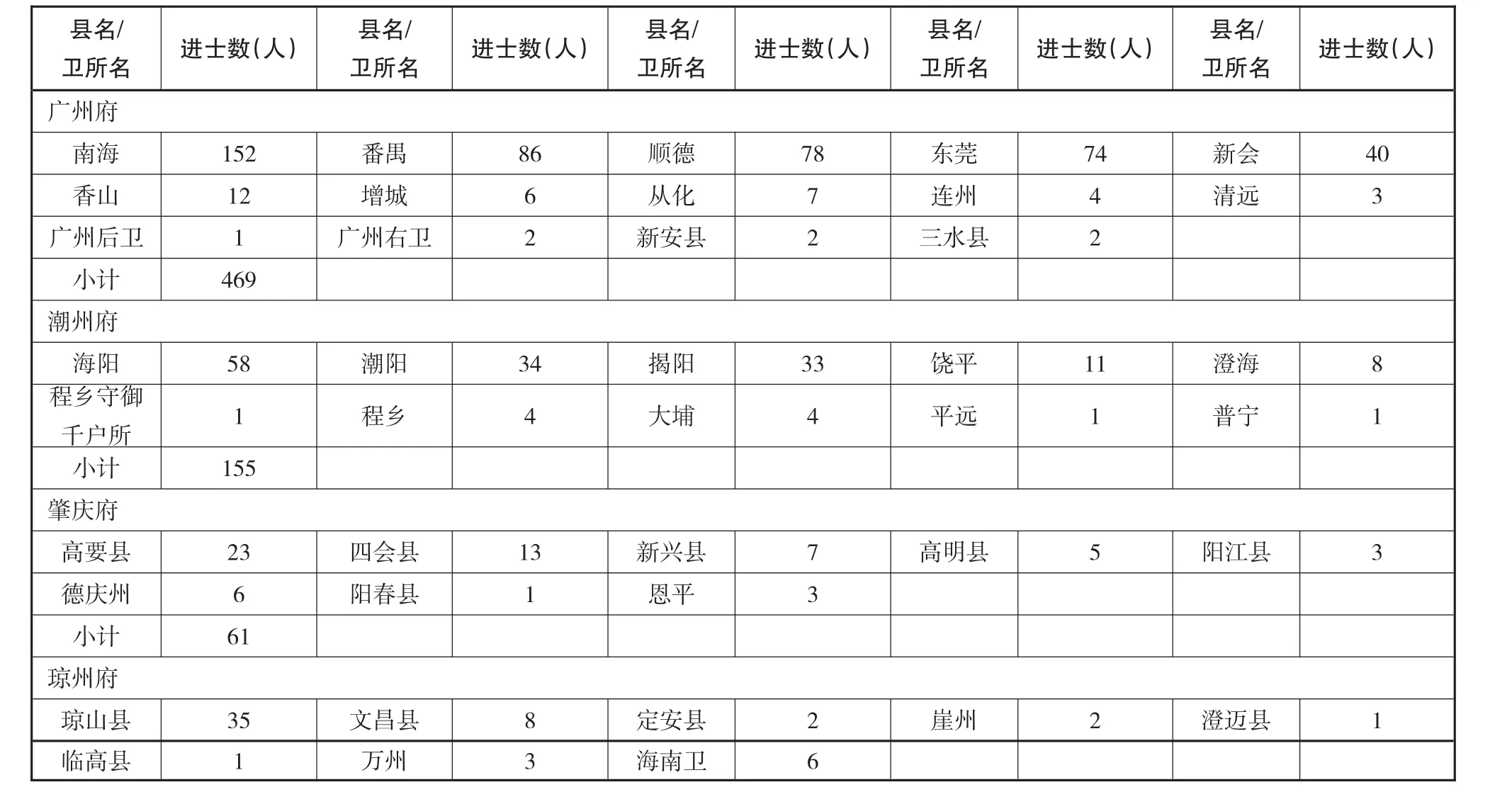

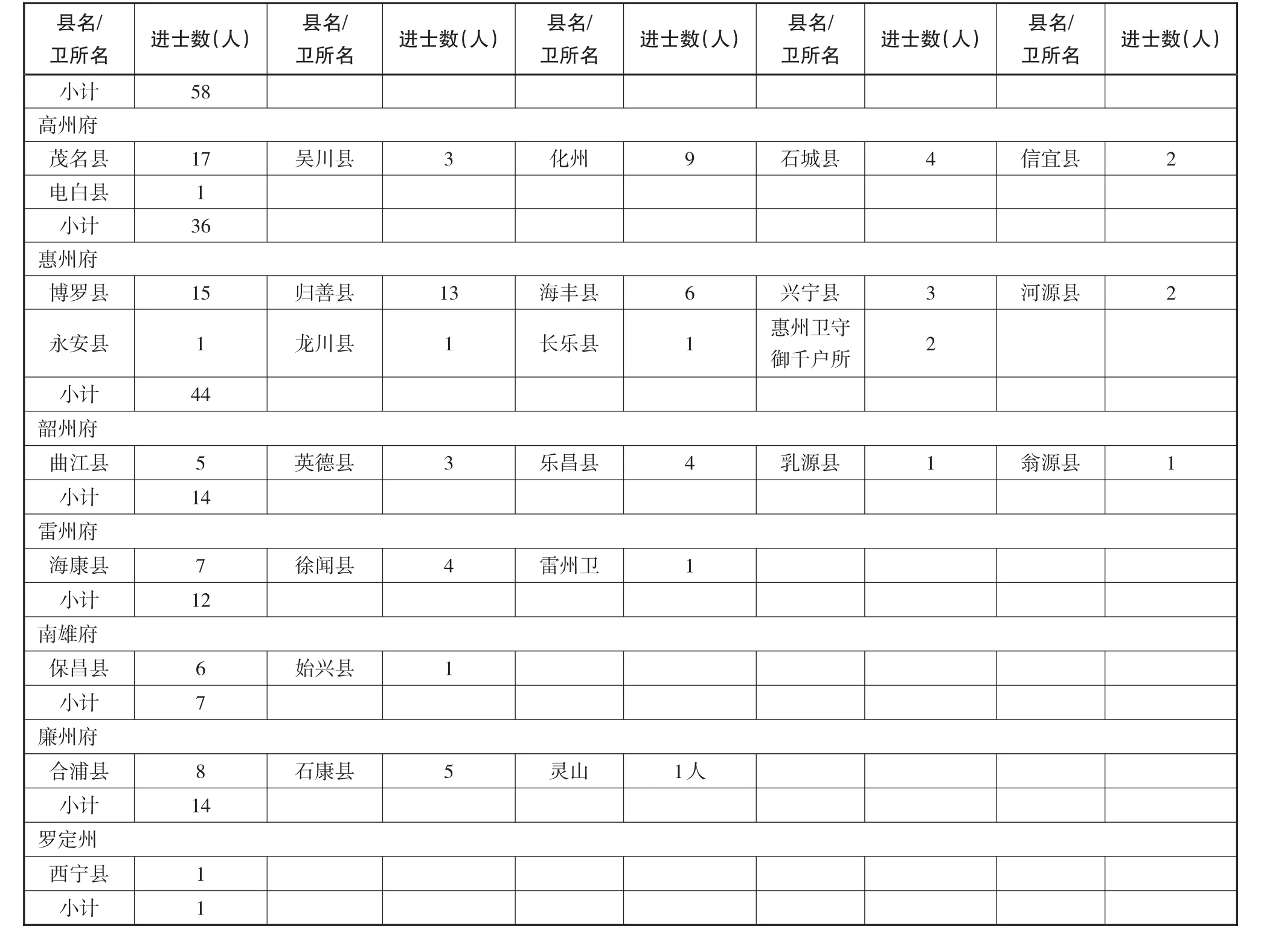

明代广东进士分布于11个府级行政单位的84个州县。由于各地政治、经济、文化发展的不平衡,决定了广东进士的空间分布不均衡。大致可以说,明代广东进士集中于广州一府,广州一府集中于南海、番禺、顺德、东莞等数县。

(一)明代广东进士空间分布的特点

明代广东进士分布在空间上分布不均衡,其表现在府际之间不均衡,府内县际之间不均衡,不同府辖县之间也不均衡。明代广东进士分布不同于其他省直的地方在于,府际分布呈现出广州一府独大的严重不均衡状态;广州府进士数量占广东全省的半数以上,而广州府又高度集中在南海、番禺、顺德、东莞等少数科举实力强劲的大县;府际之间科举实力悬殊,广州府的南海、番禺、顺德、东莞四县进士数量与其他10个府级行政单位大体相当(见表4)。具体而言,其特点如下:

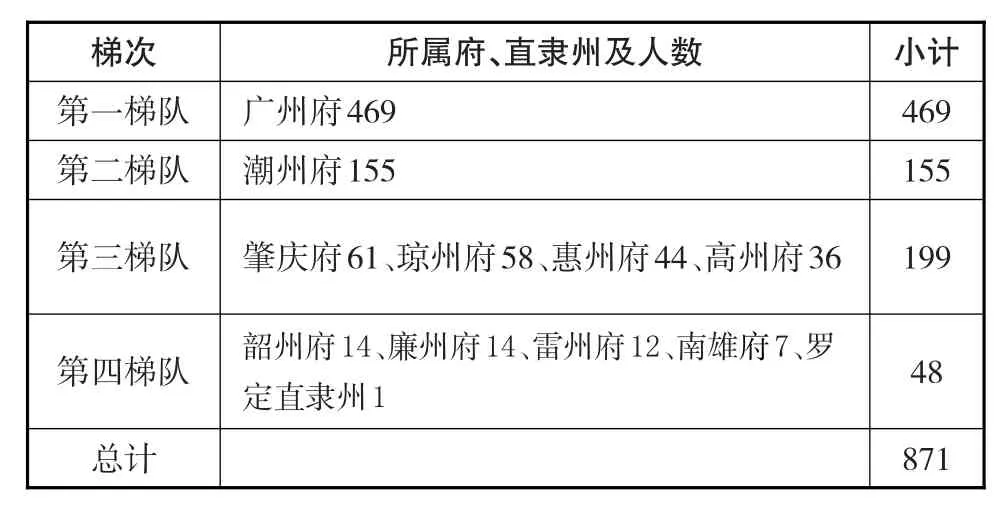

一是梯次分明(如表5所示)。根据各地科举实力,可以将广东11府级行政单位分为四个梯队;第一梯队为广州;第二梯队为潮州;第三梯队包括琼州、肇庆、惠州、高州;第四梯队包括韶州府、南雄府、雷州府、连州府、罗定直隶州。第一梯队属于科举发达地区,占广东进士的53.84%;第二梯队属科举较发达地区,占广东进士的17.8%;第三梯队属于科举欠发达地区,占广东进士的22.85%;第四梯队属于科举落后地区,占广东进士的5.51%。其中第一梯队广州府(15县1州)进士是第二、三、四梯队(61县8州)总数的1.17倍,是第二梯队的3.03倍,是第三梯队的2.36倍,是第四梯队的9.77倍;第二梯队潮州府(11县)进士是第三梯队四府(36县6州)0.78倍,是第四梯队四府一直隶州(14县2州)的3.23倍;第三梯队是第四梯队的4.15倍。

表4 明代广东布政司各县进士分布表

(续表 4)

表5 明代广东进士梯次分布

二是府际之间不均衡。明代全国161个府。按照吴宣德的研究,平均每府约为154.4人[1]67。广东府际进士分布很不均衡:在广东10府中,只有广州府、潮州府达到平均数,其中广州府是全国府平均数的3.04倍,潮州府则刚刚达到全国平均数,其余9个府级行政单位中进士最多的肇庆府占平均数的39.5%,最少的南雄府仅为平均数的4.55%。

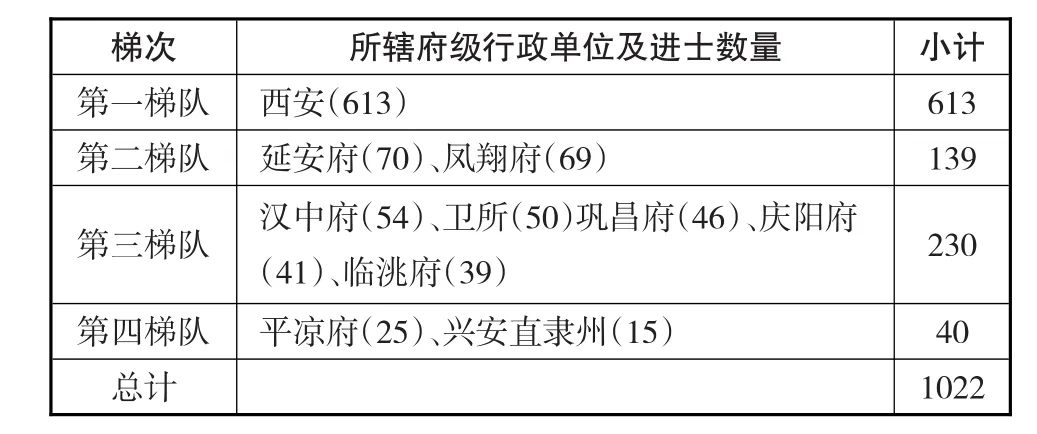

很显然,广东进士府际分布呈现出广州一府独大的局面。就全国而言,各直省府际分布主要有几种类型:其一,有两个以上优势明显的科举大府,但其中有两个及以上的府大体相当,或差别不大。比如,湖广的黄州府、武昌府、荆州府,福建的福州府、泉州府、宁化府,四川的成都府、重庆府,云南的云南府、临安府、大理府,贵州的贵阳府、安顺府;其二,有两个及以上科举优势明显的科举大府,梯次分明,比如,江西的吉安府、南昌府、赣州府,浙江的绍兴府、宁波府、嘉兴府、杭州府,南直的苏州府、常州府、松江府,山西的平阳府、太原府,山东的济南府、兖州府、东昌府,河南的开封府、汝宁府、河南府,北直隶的顺天府、河间府、保定府、真定府;其三,一府独大,高度集中。比如,陕西的西安府,广东的广州府。但是,二者还有同中之异,见表6。(1)广州府进士占全省的比重(53.84%)虽略低于西安府占全省的比重(60%),但广州府集中的程度更高。何以如此?西安府的体量远大于广州府,西安府辖31县6州,而广州府仅辖15县1州。(2)广东府际之间差别很大,梯次明显:陕西各府中除了西安府遥遥领先外,其他各府之间的差距相对平缓。(3)广州府主要集中于南海、番禺、顺德、东莞等科举大县,基本上可以撑起广东进士的半壁江山:而西安府虽有科举较为发达的长安、咸宁等县,每县进士与西安府之外进士最多的府大体相当,但缺乏撑起陕西进士半壁江山的实力。如前所述,广州府的南海、番禺、顺德、东莞4县进士390人,约占广东进士的44.78%:而西安府的长安、咸宁、三原、泾阳4县234人,约占陕西进士的22.9%。

表6 明代陕西进士梯次分布

三是县际之间不平衡。广东进士县际分布不均衡主要表现在:一方面,广东进士系于南海、番禺、顺德、东莞等科举大县,是广东科举的擎天柱。即以南海县为例,其进士152人,北方科举大县无一能与之抗衡,进士人数最多的开封府祥符县,也只有132人:即便在南方科举大县中,南海也属于较多的县,超过南海的只有南直、江西、福建、浙江四省总共不到20个县。另一方面,还有相当的州县科举实力弱小。按照吴宣德的研究,明代全国州县1430个,平均每县17.4人[1]67。广东进士达标县仅为12个,达标率13.64%;还有85%以上的县未达标,甚至有21个州县交白卷,占25%。即以广州府为例,与科举实力强大的南海、番禺、顺德、东莞等4县形成强烈的反差,龙门、新宁、阳山、连山等4县交了白卷。

(二)明代广东进士空间分布探因

明代广东进士空间分布不平衡,主要是由各地政治、经济、文化发展水平的差异决定的。大致说来,主要有以下几方面的原因:

一是与地区行政地位的高低有关。一般来说,地域政治、经济、文化中心,拥有较多的进士数量。如有的学者指出的,“地域性行政中心较普通州县更容易获得科举上的优势[1]83”。这是影响明代广东进士空间分布的一个基础性原因,它奠定了明代广东进士空间分布的总体面貌。就府际而言,作为首府的广州,显然较其他各府具有优势:就县际而言,首县一般比其他县具有优势。

二是南北分卷的影响。南北分卷通过压抑南卷区域各省区的进士数量,以“维持所有地区在文化、教育发展上的相对均衡,以保证文化发展根基较弱的地区能够获得必要的社会资源用于自身的发展”[1]67。此举对广东进士的分布产生重要影响。在分卷以前,虽然广州府有一定优势,但其他各府均有所表现,府际差距不是太大;分卷以后,广东进士分布的集中趋势加强,主要集中于经济发达、人文开发较早的珠江三角洲和韩江平原。以高州府为例,进士36人,分卷前中式25人,约占69.44,分卷后中式11人,占30.56%;其中茂名县17人,分卷前13人,占76.47%,分卷后仅4人,占23.53%。如果说高州府尚属特例,不能完全说明问题的话,不妨以分卷前的洪武十八年、永乐二年两科以及分卷后的嘉靖二年、万历十七年两科为例②。洪武十八年、永乐二年两科累计中式57人,分布于10府。其主要特点:普遍开花,除了建置较晚的直隶罗定州外,其他各府都有分布,大体属正态分布;广州府10人,虽有优势,但并没有绝对优势,肇庆府、高州府紧随其后;值得一提的是,科举相对落后的雷州府共有12人,分卷前有7人,占58.33%。嘉靖二年、万历十七年两科累计中式36人,分布于7府。其特点:呈现高度集中的态势,主要分布于广州府与潮州府,其中广州府具有绝对优势,占58.33%,潮州府占13.89%;高州府、肇庆府已完全不能与广州府相抗衡;南雄府、雷州府、廉州府、直隶罗定州均交白卷。

三是经济发展水平的差异。经济是科举发展的内驱力。位于珠三角的广州府独占鳌头,与其发达的经济状况密切相关。广州府经济发达的表现如下:其一,赋税领先于其他各府。以万历二十八年为例,广东夏粮秋税共1066166石,其中广州府为314941石,占29.54%,在各府中居第一。其二,田地大量开垦。从洪武十年(1377)到天顺六年(1462),广州府田地从36000顷迅速增加到92160顷,为华南垦田最多的府,南海、番禺、东莞等县少则增两千余顷,多则增两万两千余顷[23]114-116。其三,矿冶业的发展。自洪武年间取消官营冶铁后,民间冶铁业迅速发展。广州之东的石砺山,“比者奸徒盗石,群数千人于其中,日夜锤凿不息[24]57”。其四,陶瓷业的发展。明代广东陶瓷业发展很快,窑址遍及全省各地。隆庆元年(1567)开始开放海禁,对外贸易活跃,也推动了陶瓷业的发展。比如,石湾陶瓷业兴盛。“石湾之陶遍二广,旁及海外之国。谚曰:石湾缸瓦,胜于天下[24]458”。

四是人口的多少。人口的多少,并不能完全说明一地进士的多少和科举竞争力的大小。但就整体而言,“州县人口依然与其拥有的进士数呈高相关[1]207”。以弘治十五年(1502)、嘉靖二十一(1542)年为例,广东分别为户471862口1858257、户492961口2051243,均仅高于广西、云南、贵州,居全国倒数第四[25]332-333。这与明代广东进士在全国的排名是吻合的。就广东省内府际、县际人口与进士的关联度而言,也是如此。即以广州府为例。正德七年,广州府户177874口607555,其中南海户49952口153890,番禺户22427口63554,顺德户25750口61957,东莞户25157口142262。另外,龙门户1912口 6286,新宁户 7741口 25497,阳山户 1013口3611,连山户436口825[26]423。南海、番禺、顺德、东莞4县人口共421663人,占广州府人口的69.4%:而新宁、龙门、阳山、连山4县人口共36219人,约占广州府人口的6%。就进士数量而言,前者占据了广州府进士的大半壁江山,而后者均交了白卷。探究个中原因,从人口分布状况中可以看出大致端倪来。

五是社会风气的良窳。社会风气的淳厚驳杂,也是影响广东进士分布的重要因素。广州府人文之盛,可媲美中原奥区。士风向学与民风淳朴,是重要的原因。南海县,“士多刚方,崇信义际风云者喜以勋业自见,廉耻相高,时穷见节,往往有之。……大魁蝉联,名卿鼎峙,文物颉颃中州,殆衣冠薮乎。陶冶之良,亦甲他处。士朴民淳,其俗尤厚云[26]1442”。顺德县,“舆地濒海,田广而腴,鱼稻之饶,甲于他邑。士以通经学古为尚,振翰云霄,多跻通显有历卿相者[26]1442”。至于科举落后地区,也是渊源有自。南雄府保昌县,“诵习鲜少,文物仅胜于始兴。信觋巫,重淫祀,病不服药,惟事祈祷[26]1444”。琼州府崖州,“黎彝错杂,不无佩牛负犊之风。科第荒凉,而乏礼乐诗书之化[26]1448”。

四、结语

科举考试是中国古代的抡才大典。国家通过科举制度选拔优秀的人才进入官僚队伍,以延续王朝的命祚。在帝国各类科举人才中,进士毫无疑问是翘楚。明代广东进士的数量及其分布是政治、经济、文化等多方面的合力所致;反过来,通过进士分布状况的分析,可以呈现一地政治、经济、文化等方面发展程度的面貌。明代是广东人文发展的一个重要阶段,如非明清鼎革,明代广东科举会有更出色的表现,包括进士的数量、仕进及历史贡献等。如有的学者指出的,“明清之交的抗清斗争中,广东许多知识分子仗义死国,幸存者或遁迹山林,或遁入空门,或以诗文自娱,学者无闻,人才浅露[4]364-365”。明代广东进士分布的格局是历史形成的,它对今天广东经济、社会、文化的发展仍然发生作用和影响。

注释:

①关于明代广东进士研究的成果主要集中在以下方面:一是对明代广东进士数量进行统计,主要有:司徒尚纪《广东文化地理》,广东人民出版社,2013年;吴宣德《明代进士的地分布》,香港中文大学出版社,2009年;刘春梅《明代广东进士研究》,陕西师范大学硕士论文,2017年。二是对广东区域进士群体研究,主要有:张朔人《明代广东海南文化研究》,社会科学文献出版社,2013年;陈友乔《明清惠州府进士初探》,《五邑大学学报》2014年第3期;郭培贵《明代东莞地区的科举群体及历史贡献》,《暨南学报》2008年第6期;陈友乔《明代潮州进士的分布及仕进情况》,《汕头大学学报》2019年第4期。其中,刘春梅主要从明代广东进士的规模、社会结构特征、仕进情况、时空分布特点、社会地位、历史作用等方面进行了探究。

②考虑到人数太少,偶然性因素较多,结论就缺乏客观性。为此本文选择了这四科。洪武十八年与永乐二年,为分卷前中式最多的两科;嘉靖、万历是取士最多的两朝,其中嘉靖二年与万历十七年分别为两朝中最多的两科。

③参见吴宣德《明代进士的地理分布》,中文大学出版社,2009年第142页。