丧偶对老年人孤独感的影响:基于家庭支持的视角

2019-11-14赵晓航李建新

赵晓航,李建新

(1.香港中文大学 社会学系,香港特别行政区 999077;2.北京大学 社会学系,北京 100871)

一、引言

21世纪以来中国步入了快速人口老龄化阶段。2010年男性和女性丧偶者数量分别增加到1 419万人和3 345万人。[1-2]2010年全国人口普查数据的研究显示中国人的婚姻大约持续47年,当配偶去世以后,老年男性存活期大约为11年,女性大约为15年。当一位女性60 岁时,她的丧偶概率接近15%,即在她60岁前其配偶去世的概率约为15%,这一概率在男性中为5%。女性的最终丧偶概率为67%,而男性为33%。[3]不难想象,未来丧偶对于老年人(尤其是老年女性)生活的影响将更为普遍,然而目前国内针对老年丧偶者的学术研究还非常有限。在此背景下,对丧偶如何影响老年人的生活状态以及如何减轻老年人的丧偶之恸做进一步研究十分必要,能够为未来社会政策的改进提供一定启示。

丧偶历来被认为是最令人痛苦的生命事件之一,它常常伴随着丧偶者在健康、经济状况和社会连结等方面的损失。[4]对丧偶和健康(包括生理健康和心理健康)间关系的探索是人口学和流行病学的经典研究议题。在生理健康方面,大量研究指出丧偶经历增大了丧偶者的死亡风险,[5]这一“丧偶效应”(Widowhood effect)同样存在于中国。[6-8]丧偶也被认为是危害老年人精神健康的重要因素,例如诱发老年人的忧伤、[9-10]抑郁[11-13]和孤独[14-16]等不良情绪。

目前中国的研究关注了丧偶和老年人综合心理健康、抑郁症状、主观幸福感等之间的关联。有针对江苏、河南、青海三省农村老年人的研究指出丧偶会危及老年男性的综合身体健康与综合心理健康,但对老年女性而言,相较于有配偶者,丧偶女性的综合身体健康下降,而综合心理健康没有显著区别。[17]一项针对武汉市城区老年居民的研究指出相较于有配偶者,丧偶者的抑郁症状更为严重,丧偶男性和丧偶女性的抑郁程度没有显著差异。[12]利用追踪数据针对安徽省巢湖市农村老年人的研究指出丧偶加剧了老年男性的抑郁症状,但对老年女性抑郁症状的影响不显著。[11]利用2013年“中国综合社会调查”(CGSS)数据的研究指出丧偶降低了老年女性、城市老年人的主观幸福感,但对老年男性、农村老年人的主观幸福感没有显著影响。[18]

以往有关中国老年人丧偶的心理健康后果的研究存在以下不足:第一,探讨丧偶和心理健康之间关系的中国研究都未能给出确凿的证据揭示二者之间的因果关系,因为这些研究往往采用地方性数据[11-12][17]或者全国性的截面数据。[16][18]第二,以往国内研究对于丧偶后再婚影响的讨论不足,目前尚缺乏验证丧偶老年人能否通过再婚改善其心理健康的实证研究。第三,丧偶对处于不同环境中的人群的影响可能有所不同,以往研究对丧偶影响的异质性问题讨论不足。

世界卫生组织将社会支持网络列为影响健康的重要因素,家人、朋友、社区其他成员等都是社会支持的提供者。[19]在我国,老年人的心理健康主要受到来自配偶和成年子女的家庭支持的影响,朋友支持的作用并不明显,同时老年人也较少受到来自邻居、政府和其他社会组织的支持。[20]从家庭支持与心理健康的关系来看,配偶支持对中国老年人的心理健康有着重要意义,因此丧偶极有可能对老年人心理健康产生负面影响,而丧偶后与子女的互动情况可能是调节老人心理健康的重要因素。

对丧偶者来说,相对于其他精神代价,孤独是最为直接和普遍的一种。[21]现有临床研究证明孤独感与早亡、心血管疾病、阿尔茨海默病、中风、失眠以及其他疾病密切相关。[22]鉴于孤独感的重要性,本文以孤独感为因变量,将其作为衡量老年人心理健康的关键指标。我们基于家庭支持的视角,试图解答以下几方面问题:第一,对我国的老年人而言,丧偶是否构成加剧他们孤独感的原因?第二,丧偶后配偶支持的重建(即再婚)能否降低因丧偶而增强的孤独感?第三,代际支持(包括居住安排和代际交换)在丧偶和孤独感之间起到怎样的调节作用?其中,第一个研究问题是为了明确丧偶和孤独感升高之间的因果关系,第二个和第三个研究问题是为了探索有利于丧偶老年人心理调适的途径。

二、文献回顾与研究假设

1.丧偶经历与孤独感

依恋理论(Attachment theory)认为,当人们的情感纽带被割断,一系列负面心理反应随之发生,孤独就是其中一种。[23]“孤独”反映了人们真实的与期待的社会接触之间的落差,它是一个反映个体在其社会世界中生活经历的主观概念。[24]与年轻人相比,老年人更容易陷入孤独,因为随着年纪的增长,他们更可能经历诸如退休、空巢、亲友去世、残疾和患病等生命事件的冲击,并由此遭受社会连结的损失。[25]其中丧偶在加剧老年人孤独感方面发挥着尤为突出的作用,因为丧偶所引发的情感孤独通常无法通过其他来源的社会支持完全弥补。[26]孤独感在丧偶者中普遍存在,例如在英国,近一半的丧偶老人认为自己很孤独。[14]因此,本文提出如下假设:

假设1:丧偶导致老年人的孤独感水平升高。

随着时间的推移,丧偶者会逐步适应配偶去世后的生活,负面情绪可能会逐渐减弱。有研究通过分析20世纪80年代末美国丧偶老年人的追踪调查数据发现人们在丧偶18个月后的悲痛感明显下降。[27]有针对美国中老年女性的研究指出相较于有配偶者,近期(≤1年)丧偶者在抑郁状态和整体心理健康方面都更差,而长期(>1年)丧偶者的抑郁水平与有配偶者无显著差异,整体心理健康甚至优于有配偶者,这可能与她们不必再照料生病的丈夫有关。[28]还有针对日本老年人的研究指出距离丧偶时点越久,丧偶老年人的抑郁症状越轻。[13]综上,本文提出如下假设:

假设2:随着时间的推移,丧偶者的孤独感水平逐渐降低。

2.丧偶后再婚的心理调适作用

如果说丧偶意味着失去了来自配偶的情感性和工具性支持,从而引发老年人孤独感的升高,那么丧偶后再婚就意味着配偶支持的重建,有可能降低老年人由于先前丧偶而升高的孤独感。在我国,虽然很多老年人认为丧偶后再婚有利于他们互相照料,降低孤独感,从而有利于身心健康,但实际再婚的老年人只是少数。[29]一项针对美国中老年女性的研究证实丧偶后再婚虽然对丧偶者的身体健康没有显著改善,但是能够减轻她们的抑郁症状并有利于其整体心理健康。[28]因此,再婚可能有利于降低丧偶老年人的孤独感水平。不过,我国再婚老年人的离婚率较高,这在一定程度上反映出晚年再婚的婚姻生活质量可能并不高,[30]这为再婚能否降低丧偶老年人的孤独感增加了不确定性。本文提出如下试探性假设:

假设3:丧偶后再婚有利于降低老年人的孤独感水平。

3.居住安排的调节作用

在诸多缓冲丧偶经历对丧偶者心理健康影响的因素中,代际支持被视为最重要的因素之一。[12]老年人同子女的居住格局影响了他们与子女互动的频率,是否与子女同住反映了老年人获得子女支持的便利性。[13]在我国,老年人与子女同住可以获得情感支持、经济支持和日常生活照料,从而有益于老年人的精神健康。[31]同时有研究指出对于丧偶的日本老年人而言,与子女同住有利于减轻他们的抑郁症状。[13]此外,主干家庭作为一种传统的家庭居住模式在我国延续下来,2010年时65岁及以上老年人中生活在三代及以上直系家庭的占比约为35%。[32]一项研究指出独立生活的老年夫妇以及居住在三代家庭中的老年人的幸福感和生活满意度较高,优于与配偶和子女同住但不与孙子女同住的老年人。[33]这在一定程度上说明孙辈也能为老年人提供积极的情感支持。鉴于此,本文提出如下假设:

假设4:在丧偶之后,与子女(或其配偶)同住的老年人的孤独感升高得更少,与孙辈(或其配偶)同住的老年人的孤独感升高得更少。

4.代际交换的调节作用

作为代际支持的重要形式,父母和子女之间的经济支持往往表现为一种代际交换:既有子代向父母输送经济资源的向上支持,也有父母向子代输送经济资源的向下支持。在中国通常前者更为普遍,这与西方国家有所不同。[11]造成这种现象的原因在于:一方面,受传统儒家观念影响,强调子女对父母的义务和顺从的权威性孝道观促进了子女对父母的经济支持。[34]另一方面,当代中国的代际支持通常呈现出一种互惠模式,在父母向成年子女提供较多的工具性支持(如照料孙辈)和情感支持的同时,子女向父母提供较多的经济支持。[35]随着老年人经济条件的改善和劳动力市场竞争的日趋激烈,与子女赡养父母相对的“啃老”现象应运而生。[36]对老年父母来说,子代的向上经济支持是一种积极的回馈,而父母的向下经济支持则构成了压力。有研究指出,当子女的向上经济支持多于父母的向下经济支持时,老年人的生活满意度会显著更高。[37]由此推测,代际经济支持对丧偶影响可能有调节作用,即获得来自子女的经济支持有助于抑制丧偶老年人的孤独感,反之,向子女提供经济支持则会加剧丧偶老年人的孤独感。同时,这种调节作用可能存在性别差异,因为两性对代际互动的敏感程度不同,女性对家庭关系的心理反应往往强于男性:相较于男性,女性对同等社会支持的反应会更加剧烈,这在一定程度上是由于自我认同的建构方式存在性别差异,即女性更倾向于在自己与他人的互动中根据他人的反应来建构自我认同。[11]因此在丧偶之后,老年女性的心理健康水平更可能随着子代赡养行为的好坏而有所涨落。综上,本文提出如下假设:

假设5:在丧偶之后,获得子女(及其配偶)更多经济支持的老年人的孤独感水平升高得更少并且该效应在女性中尤其明显。

假设6:在丧偶之后,相对于未给予子女(及其配偶)经济支持的老年人,给予子女(及其配偶)经济支持的老年人的孤独感水平升高得更多并且该效应在女性中尤其明显。

三、数据、变量和方法

1.数据来源

为了获取更多的丧偶经历记录,本文采用“中国老年健康长寿因素追踪调查”(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey,简称“CLHLS”)的五期数据,跨度为2002年至2014年。本文分析未采用1998年和2000年的两期数据,因为这两期调查的对象仅包含80岁及以上的高龄老人。分析样本被限定为年龄在65岁至105岁之间、没有离婚或分居经历、有一到两次婚姻经历的老年人(有两次婚姻经历的仅指晚年丧偶后再婚的情况)。个体固定效应模型中每个样本至少被观测两期,分析样本包括了5 773名男性和6 737名女性,其中男性的人-年记录为16 379条,女性为18 791条。

2.变量

本文的因变量为孤独感等级,根据受访者对“你是否总是感到孤独?”的回答赋值(从不=1,很少=2,有时=3,经常=4,总是=5)。

关键自变量为婚姻状态,划分为“初婚”“长期丧偶”“近期丧偶”和“丧偶后再婚”等四类。“初婚”指受访者在调查时处于初次婚姻之中,没有丧偶经历。“长期丧偶”是指在邻近两次调查时(Tn和Tn+1)都是处于丧偶状态,“近期丧偶”指邻近两次调查期间丧偶,即在Tn有偶,在Tn+1丧偶。[6][11]例如,某受访者在第1期时有配偶,而在第2期丧偶,接着在第3到5期都保持丧偶状态,则此人在第2期时被归类为“近期丧偶”,在接下来的第3到5期被归类为“长期丧偶”。此外,如果受访者在基期已经丧偶,则从该调查期起被归类为“长期丧偶”。“丧偶后再婚”指受访者在调查中经历了由丧偶到再次结婚的过程。

调节变量是表示代际支持的变量,包括居住格局(受访者在接受调查时是否与子女同住、是否与孙辈同住)和代际交换(过去一年从子女处获得的经济支持数额、是否向子女提供经济支持)。其中,“与子女同住”包括与子女或子女配偶一起居住,“与孙辈同住”包括与孙辈或孙辈配偶一起居住。“从子女处获得的经济支持金额”包括去年从子女或子女配偶处获得的经济支持金额,“向子女提供经济支持”指的是去年是否向子女或其配偶提供了经济支持,这是一个二分变量(因为多数情况数额为0)。

本文的控制变量有基本的人口学变量,包括年龄(受访时的周岁数)和城/乡居住地;社会经济地位变量,包括人均家庭年收入和是否有经济困难;家庭成员连结变量,包括存活子女数、是否有不同住子女在同村/乡镇/区居住、是否有子女经常探望、是否有兄弟姐妹经常探望;生活质量变量,包括自评经济地位和自评生活质量;健康水平变量,包括自评健康、IADL(Instrumental Abilities of Daily Living)受损程度、MMSE(Mini Mental State Examination)得分和乐观倾向;生活方式变量,包括是否吸烟、是否喝酒、是否参与日常锻炼、看书/报纸的频率和看电视/听广播的频率;社会参与变量,[38]包括打扑克/麻将至少每周一次、参与有组织的社交活动至少每月一次、两年内至少有一次跨城市/县旅行。

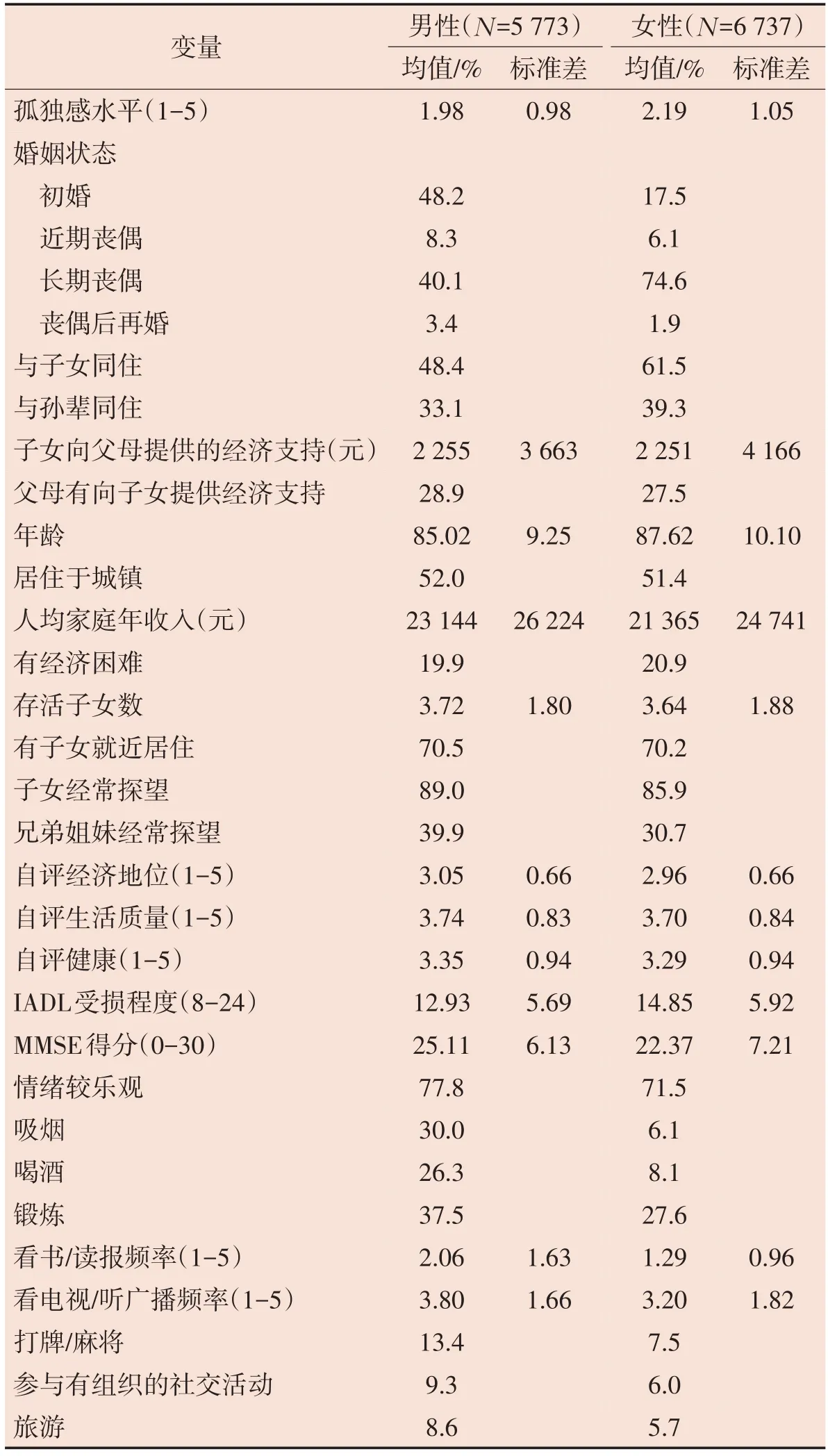

3.变量描述性统计

变量的描述性统计见表1和表2。图1和图2分别展示了男性和女性在不同婚姻状态下的平均孤独感水平,两图中描述性统计的分析样本在观察期内至少经历过一次婚姻转变,即他们至少有近期丧偶的经历。区间A 表示从初婚过渡到丧偶初期的孤独感水平变化,可以看出该过程致使人们的平均孤独感水平提高;区间B 表示从近期丧偶过渡到长期丧偶的孤独感水平变化,它说明了丧偶后随着时间推移,平均孤独感水平有所下降;区间C1 和C2 分别表示从近期丧偶或长期丧偶过渡到再婚的孤独感水平变化,可以发现再婚以后的平均孤独感水平较之丧偶时有了大幅回落,此时的平均孤独感水平仅略微高于初婚状态时的水平。此外,通过对比图1和图2能够发现在各种婚姻状态下,女性的平均孤独感水平都高于男性。

图1 不同婚姻状态下的平均孤独感水平(男性)

图2 不同婚姻状态下的平均孤独感水平(女性)

4.分析方法

估计婚姻状态转变对于孤独感影响的难点在于婚姻状态的选择性(Selectivity)可能使模型存在遗漏变量偏误(Omittedvariable bias),即一些未被观测的因素既和婚姻状态的转变有关,又和孤独感有关。例如,人们倾向于选择具有相似人格特征的人作为配偶,[39]而一些负面人格特征(例如容易悲观、焦虑)会增大死亡风险,[40]同时这些人格特征又能诱发不良的心理状态。[41]这样一来,一个人的人格特征就可能与他/她是否丧偶以及与他/她自身的心理健康同时相关。再如,一个人在丧偶之后是否会选择再婚受他/她自身及其子女的观念保守程度的影响,[30]然而像人格特征、观念保守程度等属性在调查中难以测量,因此这些指标难以被纳入估计模型中,从而可能引发遗漏变量偏误。

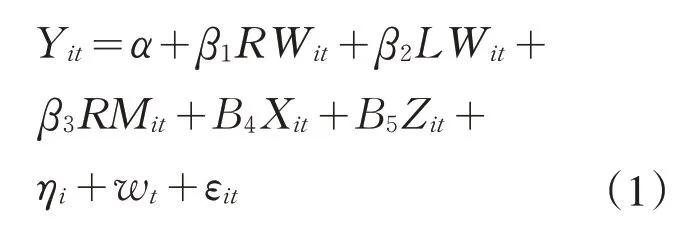

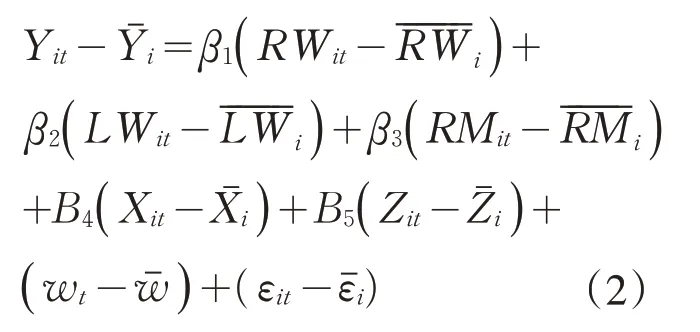

鉴于人格特征等个人属性较为稳定,一般不随时间变化而有太大的变化,因此本文采用基于纵贯数据的个体固定效应模型(Individual fixed-effects model),以消除不随时间变化的未观测变量的影响。[42]本文将孤独感水平作为定距变量处理,以孤独感水平为因变量的个体固定效应线性模型的公式如下:

其中,Yit表示个体i在第t期的孤独感得分(至少被观测两期),α为常数项,β为回归系数,B为回归系数向量。婚姻状态由三个虚拟变量代表,RWit表示“近期丧偶”(Recently widowed),LWit表示“长期丧偶”(Long-term widowed),RMit表示“丧偶后再婚”(Remarried)。Xit为代表代际支持的一系列变量的向量。Zit表示控制变量的向量。ηi表示个体i的固定效应。wt表示第t期调查的固定效应。εit表示误差项。在实际研究中,出于对计算效率的考虑,通常更多地采用均值离差法来估计个体固定效应模型,即把个体效应视为待估参数等同于估计个体对均值的偏离程度。[43]也就是说,在估计模型时需要以分析对象的观测值减去其历次调查的平均值。此时,公式(1)可被转换为:

表1 有关变量的描述性统计(个体被观测的最后一期)

表2 有关变量的描述性统计(合并各期数据)

在估计回归系数的标准误时,本文采用自助抽样法(bootstrap),抽样次数设置为2 000 次,此时不要求模型的误差项呈现正态分布,并且自助抽样标准误(bootstrap S.E.)的值通常比普通标准误更大,因此对回归系数显著性的检验结果更加稳健。[44]

四、实证结果

首先,我们对比了不同婚姻状态下老年人的孤独感水平。表3 报告了各因素对老年人孤独感的影响。从婚姻状态来看,相较于有配偶的老年人,近期丧偶和长期丧偶老年人的孤独感水平都显著更高,而丧偶后再婚老年人的孤独感水平和有配偶的老年人并无显著差异。因此假设1 获得了支持。同时,近期丧偶的老年人的孤独感水平高于长期丧偶者,但只有女性近期丧偶者和长期丧偶者的差异显著异于0。此外,若将男性样本和女性样本纳入同一模型中,婚姻状态与性别的交互效应并不显著异于0(文中未展示),因此不能认为近期丧偶者和长期丧偶者的孤独感水平差距具有显著的性别差异。

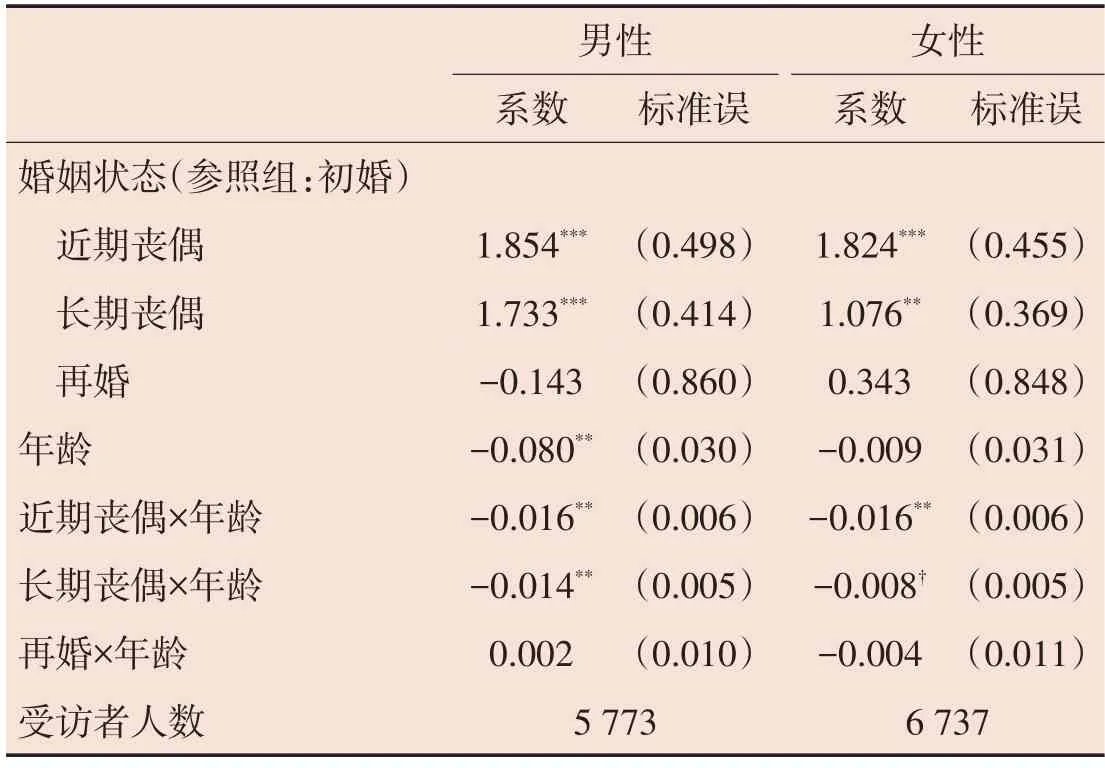

表4的模型加入了婚姻状态和年龄的交互项,近期丧偶和年龄的交互效应以及长期丧偶和年龄的交互效应都在0.05或0.1的显著性水平上具有统计学意义。前者说明越晚丧偶的老年人孤独感水平越低;后者说明处于丧偶状态的老年人的孤独感水平逐年下降。结合表3所得出的近期丧偶女性的孤独感水平显著高于长期丧偶女性的结论,假设2获得了支持。

为了便于分析丧偶后再婚的影响,表5的模型将“再婚”设置为婚姻状态的参照组。从中可以发现再婚者的孤独感水平和有配偶的老年人没有显著区别,同时显著低于近期丧偶者和长期丧偶者并且这种效应在两性中都存在。假设3获得了支持。

表6的模型检验了婚姻状态和与子女同住的交互效应。图3 和图4 展示了分别根据男性模型和女性模型所预测的交互效应示意图,预测时对定类变量取0(即取参照组),对定距变量取均值。由表6 的回归模型可以看出在有配偶时,与子女同住对老年人孤独感的影响不显著,因为模型中“与子女同住”的主效应系数不显著异于0;“近期丧偶”和“与子女同住”组成的交互项、“长期丧偶”和“与子女同住”组成的交互项的系数都为显著异于0 的负数,这说明在丧偶以后,与子女同住降低了丧偶在提高老年人孤独感水平方面的作用。当老年男性处于初婚状态时,与子女同住者和不与子女同住者的孤独感水平十分相近(即表6 男性模型中“与子女同住”的主效应系数0.014)。在经历了近期丧偶之后,与子女同住者的孤独感水平显著低于不与子女同住者,差异为0.175(=|-0.189+0.014|)个单位(P<0.1)①我们利用Stata命令lincom进行了系数的线性组合(Linear combination)显著性水平检验,下同。;而对于长期丧偶的男性而言,与子女同住者和不与子女同住者的孤独感水平差异在一定程度上缩小,与子女同住者的孤独感水平比不与子女同住者低0.135(=|-0.149+0.014|)个单位(P<0.05)。当老年女性处于初婚状态时,与子女同住者的孤独感水平略微高于不与子女同住者(即表6 女性模型中“与子女同住”的主效应系数0.082),但并不具有统计学意义。在经历了近期丧偶之后,与子女同住者的孤独感水平显著低于不与子女同住者,差异为0.218(=|-0.300+0.082|)个单位(P<0.05);在经历了长期丧偶之后,与子女同住者和不与子女同住者的孤独感水平差异有所缩小,与子女同住者的孤独感水平比不与子女同住者低0.127(=|-0.209+0.082|)个单位(P<0.01)。

表3 不同婚姻状态对老年人孤独感的影响

表4 年龄在丧偶对老年人孤独感影响中的调节效应

表5 丧偶后再婚对老年人孤独感的影响

表6 与子女同住在丧偶对老年人孤独感影响中的调节作用

鉴于与子女同住和与孙辈同住的强关联性,我们将老年人和子女、孙辈的居住格局重新划分为不与子女或孙辈同住、只与子女同住、与子女和孙辈一起同住以及只与孙辈同住四类。通过在回归模型中引入婚姻状态、四类居住格局以及婚姻状态与居住格局的交互项并控制其他因素,我们可以根据回归系数的线性组合得出不同婚姻状态下四类居住格局对于老年人孤独感的影响。表7 对这些结果进行了总结(1-同住,0-不同住),再婚状态下居住格局的影响不显著,故略去。表7显示与子女、孙辈同住有助于降低丧偶老年人的孤独感,支持了假设4。同时,对长期丧偶者(两性)而言,“三代同堂”最有利于抑制他们的孤独感。

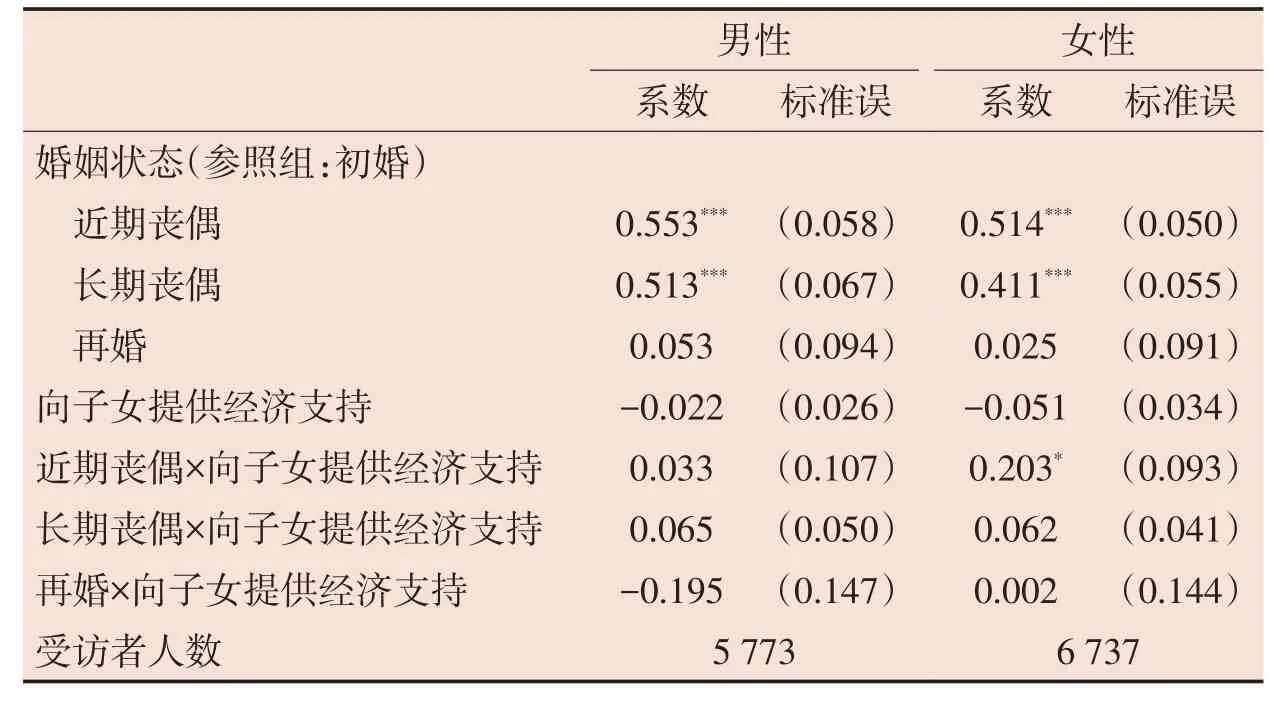

表8 的模型检验了婚姻状态和子女向父母提供的经济支持的交互效应。子女向父母提供经济支持的多寡对近期、长期丧偶的老年男性和女性的孤独感均无显著影响。因此假设5并未获得支持。表9 的模型检验了婚姻状态和父母向子女提供经济支持的交互效应。由女性模型可知,在经历了近期丧偶以后,相较于不需要向子女提供经济支持的老年女性,那些需要向子女提供经济支持的老年女性的孤独感水平要高出0.152(=0.203-0.051)个单位,并且该差异是边缘显著的(P<0.1),图5 对此进行了模拟。假设6 基本获得了支持。此外,在表8和表9模型的基础上,我们也尝试将婚姻状态与居住格局的交互项控制起来(文中未展示),发现结论并未发生改变。

表7 不同婚姻状态下各类居住格局对老年人孤独感的影响

图3 与子女同住在丧偶对老年人孤独感影响中的调节作用(男性)

图4 与子女同住在丧偶对老年人孤独感影响中的调节作用(女性)

五、结论与讨论

本文基于健康的社会支持理论,从家庭支持的视角分析了丧偶经历对老年人孤独感的影响,并探索了有利于丧偶后心理调适的途径。我们通过利用个体固定效应模型控制了不随时间变化的不可观测因素,削弱了模型的遗漏变量偏误,从而使实证分析更接近因果推断,而非单纯的相关性检验。同时,本文证明了再婚对于减弱丧偶老年人孤独感的积极作用,填补了以往国内在丧偶后再婚对老年人的心理健康影响的研究空白。本研究的主要结论包括:第一,无论对于老年男性还是老年女性,丧偶都会提高其孤独感水平。随着时间的推移,丧偶对老年人孤独感的作用会减弱。第二,在丧偶之后,再婚有利于降低老年人的孤独感水平。丧偶后再婚的老年人的孤独感水平和处于初次婚姻状态的老年人没有显著差异,同时显著低于近期丧偶和长期丧偶老年人的孤独感水平。第三,与子女、孙辈同住有利于抑制丧偶老年人的孤独感。从长期来看,“三代同堂”的居住格局最有利于降低丧偶老年人的孤独感。第四,向子女提供经济支持会提高近期丧偶的老年女性的孤独感水平。

根据上述结论,本研究能够为促进老年人的精神健康提供一些启示。首先,重建或巩固家庭连结有利于削弱丧偶对老年人孤独感的加剧作用,再婚、与子女和孙辈同住都能够缓解丧偶的负面影响,因此鼓励老年人在丧偶之后寻找合适的伴侣、鼓励子女的陪伴有利于丧偶老年人的精神健康。其次,子女的“啃老”行为会在一定程度上加剧丧偶老年女性的孤独感,因此减轻子女对老年人的经济依赖对于保护丧偶老年人的精神健康也具有一定的积极意义。本文的不足之处体现在:首先,本文的代际支持指标包含了居住安排和经济交换,但是囿于数据,无法将情感支持和其他工具性支持作为预测变量纳入模型中,而这两个变量也应当是社会支持的重要维度。其次,囿于数据,本文只能将“丧偶”划分为“近期丧偶”和“长期丧偶”,无法进行更为细致的时间划分。

表8 子女的经济支持在丧偶对老年人孤独感影响中的调节作用

表9 给予子女经济支持在丧偶对老年人孤独感影响中的调节作用

图5 向子女提供经济支持在丧偶对老年人孤独感影响中的调节作用(女性)