垂直双锁定加压钢板与传统单锁定加压钢板治疗肱骨干下段骨折的临床疗效

2019-11-13杨晓茂

李 平,杨晓茂,肖 军

(四川省雅安市人民医院骨科,四川 雅安 625000)

肱骨干骨折是由间接暴力或直接暴力导致的临床常见骨折,由于肱骨全长均伴有重要的神经血管束,其下段有众多肌肉附着,因而肱骨干下段骨折一直是临床治疗的重点和难点[1,2]。手术治疗是治疗肱骨干下段骨折的常用方法,可加快骨折愈合及功能恢复,最大限度减少对患者生活质量的影响[3]。单钢板治疗是既往常用的传统疗法,长时间临床实践发现该方式治疗骨折不愈合、内固定失效等并发症发生率较高,可导致功能锻炼时间延后,遗留不同程度的肩、肘关节功能障碍[4]。本研究应用垂直双LCP治疗肱骨干下段骨折,操作方便,效果满意,符合组织修复的生物学需求,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料2015年12月至2017年12月我院行手术治疗的80例肱骨干下段骨折患者。纳入标准:①X射线明确诊断为肱骨干下段骨折;②未经特殊处理的新鲜闭合性骨折;③年龄>18岁;④自愿签署知情同意书。排除标准:①开放性骨折,病理性骨折或合并桡神经损伤者;②合并同侧上肢其他部位骨折或脱位者;③伴内分泌系统疾病,影响骨折愈合者;④既往肘关节慢性疼痛病史、无法配合功能锻炼,影响术后功能评估者;⑤因各种原因未能完成治疗或随访者。34例采用垂直双LCP手术治疗(观察组),46例采用传统单LCP手术治疗(对照组)。观察组男21例,女13例;年龄19~67岁[(40.35±8.13)岁];骨折部位:左侧19例,右侧15例;致伤原因:高处坠落伤17例,车祸伤12例,重物砸伤5例;AO分型:A型3例,B型15例,C型16例。对照组男30例,女16例;年龄18~68岁[(39.56±9.10)岁];骨折部位:左侧30例,右侧16例;致伤原因:高处坠落伤23例,车祸伤14例,重物砸伤9例;AO分型:A型5例,B型19例,C型22例。两组性别、年龄、骨折部位、致伤原因、AO分型比较差异无统计学意义(P> 0.05),有可比性。

1.2 手术方法术前半小时常规应用抗生素预防感染,两组患者均在全麻后,取仰卧位,患肢外展,术区常规消毒铺巾。观察组取上臂下段前外侧作长约15 cm的纵行切口,切开皮肤、皮下及筋膜,略游离皮瓣,暴露肱肌及肱桡肌间隙,仔细游离显露桡神经并加以保护。于肱肌及肱二头肌间隙处显露肱肌前部,纵行劈开,暴露肱骨干前端,充分显露骨折断端,清除骨折端血肿,直视下复位,点式复位钳临时固定,在肱骨对侧置入一枚LCP钢板,依次螺钉固定,不剥离骨膜,行骨膜外固定。初步稳定固定后,锁定接骨板塑形后经原切口或另内侧切口置于肱骨干内侧或前方,置入螺钉。查看骨折复位满意,内固定牢固可靠,肘关节屈伸范围正常,桡神经未损伤。冲洗伤口止血,置入引流管,逐层关闭切口。注意钢板放置过程中不要影响桡神经,双钢板对粉碎骨折段行桥接固定。对照组亦选择前外侧入路,于肱肌和肱桡肌间隙游离保护桡神经后,纵行劈开肱肌,暴露骨折端,骨折复位满意后用一枚锁定加压钢板置于肱骨前外侧,若有必要可用螺钉辅助固定其余骨块,其余术中处理同观察组。术后经给予三角巾悬吊,抬高患肢,防止水肿。切口按时换药,12 h内给予抗生素预防感染,48 h内拔除引流管。术后常规指导患者进行功能锻炼,复查X射线。

1.3 观察指标①两组手术时间、术中出血量、隐形失血量(失血总量-显性失血量)、住院时间、愈合时间等手术一般情况。②两组术后并发症发生率。③两组术后主动功能锻炼时间。④术后随访12个月,使用Constant-Murley肩关节功能评分[5]从疼痛、功能活动、肩关节活动度、肌力4个方面评价患者肩关节功能情况,满分100分,分数越高,肩关节功能恢复越好。⑤使用改良Cassebaum评分[6]评价患者术后12个月肘关节功能情况,优:伸肘15°,屈肘130°,肘关节无症状;良:伸肘30°,屈肘120°,肘关节有主观症状;中:伸肘40°,屈肘90~120°,肘关节有轻微不适症状;差:伸肘40°,屈肘<90°,肘关节功能受限。优良率=(优列数+良例数)/总例数×100%。

1.4 统计学方法应用SPSS 20.0软件处理数据。计数资料比较采用χ2检验;计量资料比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

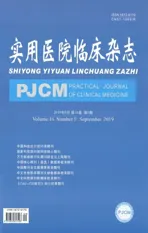

2.1 手术一般情况比较两组手术时间、术中出血量、隐形失血量、住院时间、愈合时间等手术一般情况比较,差异均无统计学意义(P> 0.05)。见表1。

表1 两组手术一般情况比较

2.2 术后并发症发生率比较对照组出现1例骨折不愈合,1例断钉、断板及4例桡神经损伤;而观察组术后未出现并发症。两组并发症发生率比较,差异有统计学意义(χ2=4.794,P<0.05)。见表2。

表2 两组术后并发症比较

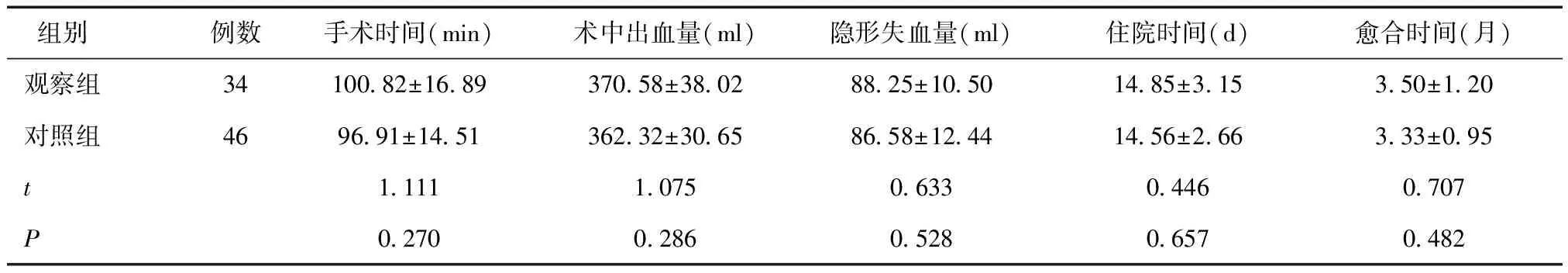

2.3 术后主动功能锻炼时间及Constant-Murley肩关节功能评分比较观察组术后主动功能锻炼时间早于对照组,Constant-Murley肩关节功能评分高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组术后主动功能锻炼时间及Constant-Murley肩关节功能评分比较

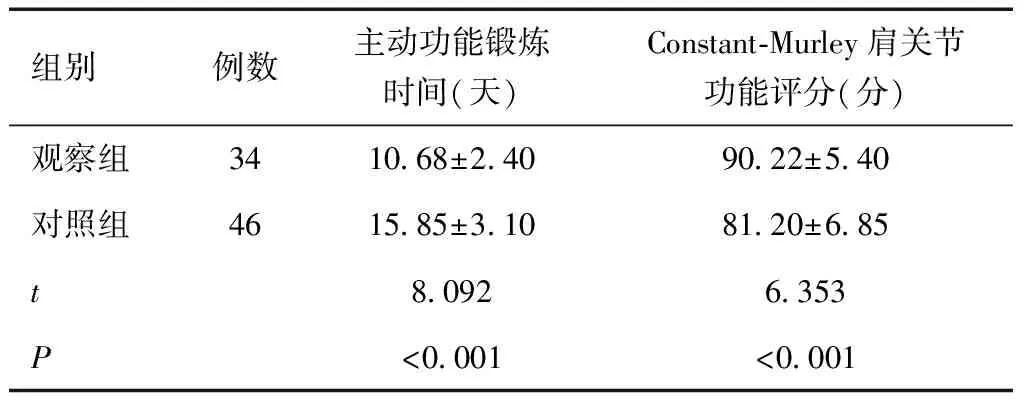

2.4 改良Cassebaum评分比较观察组改良Cassebaum评分优良率高于对照组(χ2=3.855,P<0.05)。见表4。

表4 两组改良Cassebaum评分比较

3 讨论

肱骨干外形特殊,毗邻组织解剖结构复杂,是骨科临床常见的结构损伤[7]。肱骨干下段附着肌肉众多,且有重要神经通过,其血供主要来自骨滋养血管及骨膜肌肉附着处进入骨皮质的血管,切开及闭合复位极为困难,若处理不当可导致骨折处滋养动脉受累,影响骨折愈合所依赖的血供,导致骨延迟愈合及骨不连等多种并发症[8,9]。因此关于肱骨干下段手术治疗内固定物的选择一直存在较大争议。应用钢板治疗骨折可追溯到上个世纪,1909年便有学者设计出钻石型钢板提出“接骨术”概念[10],但传统钢板长期与骨表面直接接触并加压可对皮质骨血运造成严重干扰,使骨重建及血管再生在钢板压力下变缓慢[11]。故现在临床应用的钢板多为由带螺纹的锥形锁定孔与带锁定头的螺钉组成的LCP,既可采用锁定螺钉,也可采用拉力螺钉,与传统钢板比较优势明显:①维持稳定的骨块角度,有效针对不同骨折情况;②使骨折具备在高动力负荷情况下进行功能锻炼的能力,提高复位成功率;③通过接骨板骨膜外固定,可充分发挥LCP的内固定支架作用,不影响骨膜血运及骨折愈合;④具较好的骨把持力,可适用于老年患者、骨质疏松及复杂骨折患者[12,13]。且LCP为具有锁定加压作用的内固定支架,属于“生物学材料”范畴[14],其在临床中的广泛应用为肱骨干下段的治疗提供了新的思路与方法。

本研究应用的双LCP治疗肱骨干下段骨折选择传统的肱骨干下段骨折前外侧入路,术中先将钢板置于肱骨对侧,此时不受桡神经干扰,仅需考虑骨折复位,操作较为容易,将复杂骨折变为简单骨折后,再将另一钢板置于肱骨内侧或前侧,此时因对侧已成功放置钢板复位并具一定抗旋转能力,已相对稳定,无需再考虑复位问题,可减少术中调整骨折对位及不必要的剥离,有效保护骨折血供,减少对术中桡神经的反射牵拉及医源性干扰。且较之于单LCP治疗,垂直双LCP在生物学方面优势明显,属多向交叉立体内固定,可有效保障其抗旋转及抗轴向应力,支持患者术后早期功能锻炼,可减少对正常生活的影响及术后并发症的产生,尽早恢复至骨折前功能状态。本研究两组手术一般情况比较虽差异无统计学意义,但观察组并发症发生率显著低于对照组,术后主动功能锻炼时间显著早于对照组,且随访12个月的Constant-Murley肩关节功能评分及改良Cassebaum评分优良率亦显著高于对照组,提示应用垂直双LCP治疗肱骨干下段骨折内固定牢靠,术后可早期功能锻炼,桡神经损伤率低,肩、肘关节功能恢复较好,具有较高应用安全性。这可能是因为该方式强调骨骼特有的生物力特征,重视解剖结构恢复,可充分发挥LCP钢板作为内固定支架治疗的作用,符合组织修复的生物学内固定(BO)概念。

综上所述,垂直双LCP治疗肱骨干下段骨折可取得较为牢靠的内固定作用,支持早期功能锻炼,术后并发症少,可作为治疗肱骨干下段骨折的有效可行之法。